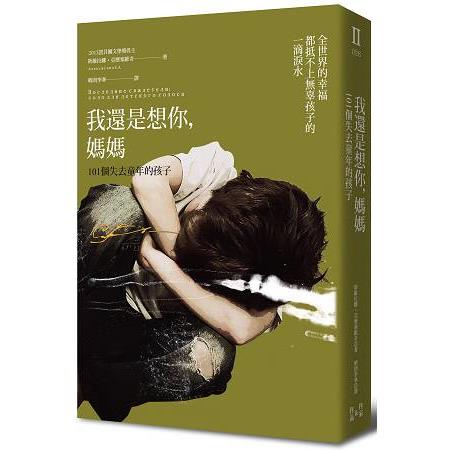

我還是想你,媽媽:101個失去童年的孩子(諾貝爾文學獎作品,限量燙金簽名版)

全世界的幸福都抵不上無辜孩子的一滴淚水。優惠活動

活動訊息

內容簡介

全世界的幸福都抵不上無辜孩子的一滴淚水。

50年來首次以文獻文學獲得諾貝爾文學獎

作品授權52個國家,翻譯成47種語言

俄文版直譯,由吳佳靜老師(政大斯拉夫語系)審訂

2015年諾貝爾文學獎得主系列作,為時代的苦難與勇氣發聲

2015是二戰終戰70周年,2015年ISIS持續恐攻,2015年難民潮中海灘的小男孩引起全球關注,2014年俄羅斯與烏克蘭爆發危機,普丁的強人政治再次受到注目。這年諾貝爾文學獎頒給亞歷塞維奇別具意義。她花費三、四年書寫,記錄超過500人的對談,收錄101篇故事。從戰爭時年僅2到15歲的孩童回憶,拼寫出一個世代的聲音,一幅不同的人性圖像。

「當時像我們這樣的人很多,大家都在尋找自己的父母,即便父母已經死了,他們仍會繼續尋找……」

不要把我媽媽埋進坑裡。她會醒來……

對他們來說,死亡,不是從課本上學會的,而是用他們純真的雙眼。

二戰期間在蘇聯有100萬兒童死亡。假使透過這101個孩子的眼睛,我們是否可以看到戰爭的真相?不再是勝利與榮耀,而是瘋狂與荒謬。

我是沒有童年的人,代替童年的,是戰爭

這裡沒有英雄、沒有名人,每個都是平凡人物,但他們的真實經歷卻比小說更驚人。即便孩子們不必上火線作戰,但在戰火中成長,在行刑者與受害者之間長大,看著俄羅斯軍人與德軍交替出現,見過無數屍體,有個孩子說他以為戰爭中只有男人會死亡,原來女人也會死。有的孩子說,戰爭在他們的想像中是一生最有意思的大事,是最大的冒險,當真正的戰爭發生在眼前,人們卻都傻了,變成了啞巴,只能瞪著恐懼的眼睛。他們的童年在戰爭裡學會挨餓、也學會祈禱,最終成了沒有童年的人。

透過戰爭我們看見人性

書寫的內容誇越1917年到今日,如同啟示錄般的文學,用多種聲音拼貼出時代全景,精確描寫人性與社會。不只是記錄事件和事實,也是記錄人類情感的歷史。我們因此了解在事件中,人們如何思考、理解、記憶,他們相信與否,他們面對哪些希望與恐懼。亞歷塞維奇說:假如我們不去記錄,在數十年後我們會很快地忘卻,或是拒絕面對。或許我們從來不明白何謂戰爭的真實,那不是英雄主義、家國光榮,或用戰爭換取和平所能掩蓋的,唯有透過如此貼近真實的文字,才能讓我們體悟戰爭的殘酷。今日在世界各地仍舊不時發生戰爭與恐攻,處於和平地帶的我們,唯有直視這些苦難,才能面對與理解,或許才能再次喚醒人性的良知,與了解生處和平地區的我們何等幸運。

編輯推薦

文/張瑞芳(貓頭鷹出版社編輯)

2015諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇女士,她是近代首位以記者身分獲獎的文學獎得獎者。不同於過去常見以詩歌、小說、散文等文學體例獲獎,她採用獨特的寫作方式──「文獻文學」,花費數年走遍全國各地,採訪數百人,以拼貼出眾人的聲音,傳達人類歷史的真實面貌。

她總共出版過六本書,以1981年為分水嶺,前三本分別講述二戰中女性的《戰爭沒有女人的臉》、二戰中的兒童《我還是想你,媽媽》以及二十世紀八?年代蘇聯與阿富汗的戰爭《鋅男孩》。其餘三本則是《車諾比的悲鳴》《被死亡迷住的人》《二手時間》,講述車諾比核災與蘇聯解體後的社會。

貓頭鷹將在2016年下半年出版其中四本,預計9月出版第一本書《我還是想你,媽媽》,藉由兒童的視角,重新審視第二次世界大戰中民眾的樣貌。

她每一本書都是產自深刻的社會觀察,對當局者與當事人而言,都是真實又赤裸的詰問,往往一場訪談下來,她和採訪對象都身心俱疲。因為與社會緊密連結,因此書籍的出版往往不脫外力影響,並引起普羅大眾與政府的注目。1985年戈巴契夫上台,終於使得前兩本書講述二戰的作品得以出版,這兩本書原本差點被銷毀,因為當時她的作品被認為有反對共產黨的意圖,且蘇聯正處於和阿富汗的十年戰爭中,因此她的作品被認為會使人不敢上戰場。

而1991年出版的第三本書《鋅男孩》,針對阿富汗與蘇聯的10年戰爭提出質疑,出版時間就在戰爭結束後兩年,書籍的內容深刻打擊政府與軍方的立場,因為此時的他們是戰爭中的入侵者,而非當初二戰時的被侵入者。此書出版後她遭受多方的譴責與打壓。她電話被竊聽,被禁止參加任何公開活動,因而2000年她離開家鄉,受國際避難城市聯盟協助流亡歐洲其他國家。

贏得諾貝爾文學獎之於她,因而有了兩個意義,一個是換取更多時間繼續自由寫作,其二是為廣大受不自由壓迫的人民發聲。

她一生中,截至目前為止,記錄過戰爭,也反思過體制,她說,她已經寫了三十年,寫得筋疲力盡,但她們尚未獲得自由。

她說,他們終究是一個容易遺忘的民族,一個與戰鬥為伍的民族。雖然第二次世界大戰打了四年,但是八?年代又與土耳其展開十年戰爭。每當過了數年,大家就會忘記曾經經歷的傷痛。因此需要有人將其記錄下來。她的作品因而成為人類苦難和勇氣的紀念碑。

序/導讀

導讀

亞歷塞維奇的口述紀實文學-─聆觀世人的心聲與風塵

政治大學斯拉夫語文學系教授 劉心華

二〇一六年七月底,甫從波蘭返台,旅程中,實地訪視了其境內的奧斯威辛集中營,這是二戰期間德國納粹屠殺猶太人的發生地;令人真正感受到聆觀世間風塵的靜默與激盪,內心糾結,久久不能平息。

當代「新物質主義」談論到,物質或物件本身有著默默陳述它與人們生存活動之間相互關係的話語功能,譬如博物館所展出的文物正是呈現不同時代的文明內涵。奧斯威辛集中營所展現的遺留物,也正哭訴著當年被屠殺者悲慘命運的心聲,是那麼淒厲!是那麼悲鳴!當人們在現場看到一間間的陳列室--散落的鞋子、慌亂中丟棄的眼鏡……,立即在腦中浮現出當年他們是在怎麼樣的情境下被毒氣集體屠殺;另外,當人們再看到以死者頭髮做成的毯子,更可以瞭解他們在生死兩岸間的生命尊嚴是如何被踐踏的,真是慘絕人寰啊!這些遺留的物件真的會說話;它們正細述著物主在那個年代所承受的種種苦難。是怎樣的時空環境,又是怎樣的錯置,悲慘竟發生在他們的身上--他們的生命就這樣消失了,無聲無息,身體在極端的痛苦中、心靈在無助和驚恐的煎熬下,讓人熱淚盈眶;透過物件反映著當年的哀嚎,思想跨越時空的體會,喚起了人們對二戰這段歷史的傷痕記憶。

無論在歐洲、亞洲,甚至全世界,施暴者與被殘害者,是什麼樣的年代讓人類承受這樣的痛苦,甚至到了今天還牽扯著後代的子子孫孫。這也令人想起同時代承受相同苦難的中國人,還有發生在其他地區無數的痛苦靈魂。凡此種種都讓我想起一位白俄羅斯女作家斯維拉娜‧亞歷塞維奇(Светлана А. Алексиевич) --2015年諾貝爾文學獎得主。她的大部分作品描述著上個世紀的戰爭、政治、環境汙染……等事件,所帶給人類的迫害,陳述得那樣的深刻、那麼的令人感動。

斯維拉娜‧亞歷塞維奇是1948年出生於烏克蘭斯坦利斯拉夫城的白俄羅斯人;出生後,舉家又遷回了白俄羅斯。1972年她畢業於國立白俄羅斯大學新聞系,前後在報社與雜誌社工作。自1990年起,因為批判白俄羅斯的當權者,曾先後移居義大利、法國、德國等地。她的主要文學作品有:《戰爭中沒有女人的臉》(原文直譯為:戰爭的面孔不是女人的,一九八五年出版)、《我還是想你,媽媽》(原文直譯為:最後的證人,一九八五年出版)、《鋅男孩》(一九九一年出版)、《被死亡迷住的人》(一九九四年出版,目前已絕版)、《車諾比的悲鳴》(原文直譯為:車諾比的祈禱,一九九七年出版)、《二手時間》(原文直譯為:二手年代,二〇一三年出版)。

亞歷塞維奇的創作手法有別於傳統文本模式的文字敘述,也與一般的報導文學相異,而是透過現場訪談採取一種口述記錄的方式,呈現事件的真實感情。口述紀實文學是二十世紀後半葉發生於世界文壇的一種新文學體裁。它與電子科技的發展有密切的關係,譬如,錄音電子器材的廣泛運用,讓口述紀實文學的創作便捷可行。若與其他文學體裁相比,它最凸顯的特點在於作者本身放棄了敘述的話語權,將自己置身於受話者(聽眾)和記錄者的地位,但又維護了自己身為作者的身分。另外,這種創作,不像傳統文學,以「大敘事」為主,而是選擇「小人物」擔任敘事者,激發他們對事件的看法及觀點,抒發感情,讓眾生喧嘩,以致開放了作者╱敘事者╱讀者對故事或事件的對話空間,創造了多元共生的事件情境。

儘管口述紀實文學的文體尚未發展成熟,然而它具備了一些傳統文學所不及的特性:

1. 作者在文本中的存在與缺席

口述紀實文學最突出的特點是作者於文本建構中所扮演的角色與發揮的功能。作者讓出了講述的發言權力,作為中立者隱身於文本之後,但是又成功地以引導訪談方向保有作者的地位。也就是說,一般的文學敘事,作者通常扮演著主要講述者的角色,無論講述自己的所見所聞,或是運用虛構人物講述事件,或是參與事件,或是隱身於事件之後,講述者終歸是作者。作者因此可藉此建立穩固的話語霸權。而在口述紀實文學中,作者處於受話者(receiver or listener)的地位,換句話說,作者已經不再是一般所認知的「作者」,他成了相關事件講述者的第一聽眾;他不再顯示自己的價值觀或偏好,對事件的人、事、物做直接的判斷或評論。然而,作者並非完全放棄自己的功能和身分,文本的總體構思仍掌握於作者本身;他雖然放棄講述者的地位,並不意味著他放棄了選擇、刪節與整合的功能和任務。因此,在口述紀實文學中,從讀者的閱讀和感覺來看,作者好像是缺席的,可是他又始終在場。

2. 以多元的小人物為主角,並採取集結式整合的論述結構

大多數的口述紀實文學作品皆以「小人物」作為主角,以廣大、普遍、世俗的市民生活為主。作者面對所有人的是是非非只是真實記錄,而不隨意妄加判斷或褒貶;他將此權力保留給讀者。在眾多小人物從不同角度或途徑所呈現的表述中,真是名副其實的眾聲喧嘩,對於事件常常表現出既矛盾又統一,既傳統又現代的面貌,其特色就是可以完整保留事件的「第一手文獻」。其實,從眾多小人物的言說中往往才能看到事件的真實性及完整性,也才能展示出當時背景的標本與足跡。

然而,從另一個角度來說,小人物畢竟是「人微言輕」,對事件的觀察或陳述過於表象,不夠深入;因此,口述內容也常出現陳述失衡的現象,這種現象就需由作者來調和。一般而言,大部分的口述紀實文學都不約而同地採用了獨特的結構形式--集結式整合,亦即集合多數人的訪問稿,依事件的理路邏輯整合而成。讀者如果把一篇篇的個人訪問從整部作品中抽離出來,其陳述的內容就會顯得單薄而不具代表性與說服力。但是,一旦將它們納入整體,內容連貫起來,那麼每個單篇作品就會超越其原有的局限,從整體中獲得新的生命,共同結合成為一個有機的完整結構,呈現出深遠的意義和文學內涵。當然,為了使結構不分散,每部作品一定會環繞一個中心的話題發展,呈現出既向中心集中又如輻射般的放射結構。

3. 採用作者與講述者之間直接對應方式的話語

一般的文學敘事,受話者即是讀者,是一個不確定的群體。因此,可以確定的是一種個體(講述者)對群體(讀者)的單向對應話語。而口述紀實文學的講述者是受訪者,他雖是被採訪者的身分,卻是事件陳述的實際作者;在整個創作過程中,形式上,採訪者是次要身分出現,然而在受訪者與作者之間卻能夠形成一種直接而明確的個體對應關係,也只有在這種對應關係中才能產生真實、坦率、鮮活的話語,呈現著真相,吸引著讀者。

由於受到複雜社會關係和其他種種因素的限制,人在現實生活中的話語常常會加以偽裝,甚至於個人的自傳作品也不可信,往往最後呈現出來的是別人的他傳。因此,只有無直接利害關係的陌生人或事件的旁觀者,才可能講出真實的觀感。口述紀實文學中的作者(採訪者)與受訪者都是素不相識的陌生人,一般也不會繼續交往,因此,其間的個體對應話語成為最能坦露心扉、最真實的話語。

瞭解了口述紀實文學的特性後,接著我們回頭來探討白俄羅斯女作家亞歷塞維奇的文學作品;它是有關戰爭事件的口述紀實,這裡將進一步分析她的創作特色及其作品的價值。

亞歷塞維奇之所以會採用此種獨特的方式從事文學創作,主要是來自於童年的經驗。她曾如此描述這種經驗:「我們的男人都戰死了,女人工作了一整天之後,到了夜晚,便聚在一起彼此分享她們的心事。我從小就坐在旁邊靜靜的聆聽,看著她們如何將痛苦說出來;這本身就是一種藝術」。除此之外,她的創作也深受亞當莫維奇(一九二七~一九九四)的影響,這位文學界前輩可以說是其寫作生涯的領航者。亞當莫維奇的作品《我來自燃燒的村莊》(一九七七),描寫二戰期間,隸屬蘇聯紅軍的白俄羅斯軍隊在前線與納粹德國的交戰情景,戰況慘烈,死傷人數多達白俄羅斯的1/4人口。亞當莫維奇親自下鄉訪問生還者,這種寫作的模式和作品呈現的內容帶給了亞歷塞維奇莫大的震撼。

亞歷塞維奇也曾這樣描述自己的寫作方式:「我雖然像記者一樣收集資料,但可是用文學的手法來寫作」。她在寫一本書之前,都得先訪問好幾百個事件相關的人,平均需要花五到十年的時間。其實,透過採訪、蒐集資料,並非一般人想像的那麼容易,她也特別提到:「每個人身上都有些祕密,不願意讓別人知道,採訪時必須一再嘗試各種方法,幫助他們願意把惡夢說出來。……每個人身上也都有故事,我試著將每個人的心聲和經驗組合成整體的事件;如此一來,寫作對我來說,便是一種掌握時代的嘗試」。

亞歷塞維奇在文壇初露頭角的作品《戰爭中沒有女人的臉》,就是以二戰為背景,對當時蘇聯女兵進行採訪的話語集結;這部作品在一九八四年二月刊載於蘇聯時代的重要文學刊物--《十月》,其主要內容是陳述五百個蘇聯女兵參與衛國戰爭的血淚故事。作品問世後,讚譽有加,評論界與讀者一致認為該書作者從另一種新的角度成功展現了這場偉大而艱苦的戰爭。當時,大家都

試閱

季娜.施曼斯卡婭,當時十一歲。

現在是收銀員。

我會笑著回首往事……懷著驚訝的心情。難道這些事情都曾發生在我身上嗎?

在戰爭開始的那一天,我們去了馬戲團。全班同學都去了,看的是上午的早場演出。什麼都沒有預料到,什麼都沒想到。每個大人都知道了,只有我們小孩不知道,我們一樣鼓掌喝彩,哈哈大笑。馬戲團裡有一頭大象,還有幾頭小象,猴子表演了跳舞……就是這樣,我們快樂地走到街上。有人叫嚷著:「戰爭爆發了!」所有孩子都高呼:「太好了!」興高采烈。我們想像的戰爭是這樣的:大人戴著布瓊尼式軍帽,騎在馬背上。所以現在是輪到我們表現的機會了,我們要幫助我們的戰士,我們要成為戰鬥英雄。我最喜歡看有關戰爭的書了,關於戰爭的,關於勳績的,那裡面有我們各式各樣的夢想……我佩服那些受傷的士兵,那些從硝煙中、戰火中搶救出來的傷患。家裡我自己那張桌子倚靠的整面牆上,貼滿了從報紙上剪下來的軍人照片,上面有伏羅希洛夫、布瓊尼……

我和其他女孩想偷偷跑去參加芬蘭戰爭,而我們認識的男孩都想去參加西班牙戰爭。戰爭在我們的想像中是一生最有意思的大事,被認為是最大的冒險。我們盼望著戰爭,我們是當代兒童,優秀的兒童!我的朋友總是戴著布瓊尼式軍帽,她從哪裡弄到的,我已經忘了,但這是她最喜歡的帽子。現在我就來說說那次偷溜的過程:她在我家過夜,當然,她是特意留下來的。天剛濛濛亮,我們一起悄悄地從家裡溜出來。踮著腳尖,﹁噓—噓—﹂順手抓了點吃的東西。我哥哥早就盯上我們了,他發現我們最近這段日子一直在竊竊私語,匆匆忙忙地往袋子裡塞東西。在院子裡,他追上我們,把我們叫了回來。他罵我們,嚇唬我們,把我的藏書中所有關於戰爭的書都扔了。我整整哭了一天。當時我們就是這個樣子。

但是,如今真正的戰爭就發生在眼前……

過了一周,德國軍隊就開進了明斯克市。我無法立刻想起德國人的模樣,只能回想起他們的先進裝備。大汽車、大摩托車……我們沒有這些東西,這樣的東西我們從來都沒有見過。人人都傻了,變成了啞巴,瞪著恐懼的眼睛走來走去。圍牆和電線杆上出現了陌生的標語和宣傳單、陌生的命令,開始了﹁新秩序﹂。過了一段時間,學校又開始上課了。媽媽覺得戰爭就戰爭,學習不應該中斷,不管怎麼說,我都應該照常去上學。在第一節的地理課,戰爭前教過我們的女老師竟然開始反對蘇維埃政權的對外發言,反對列寧。我對自己說:﹁我再也不來這樣的學校上學了。﹂絕對不要!我不想去!回到家,我親吻了課本上所有的人像,所有我喜歡的領袖照片……

德國人經常無緣無故就衝進民宅,總是在搜查什麼人,不是猶太人,就是游擊隊員……媽媽說:﹁快點把自己的紅領巾藏起來。﹂白天我就把紅領巾藏起來,晚上當我躺下睡覺時,我又戴上。媽媽很害怕:﹁萬一德國人深夜來搜查呢?﹂她勸我,哭著勸我。我等媽媽睡著了,等家裡和外面變得安靜了,那時我會從櫃子裡掏出少年先鋒隊的紅領巾,掏出蘇聯的課本。我的朋友也是這樣,她戴著布瓊尼式軍帽睡覺。

現在我仍覺得欣慰,我們是這樣的人。(待續)房子,別著火!

妮娜.拉奇茨卡婭,當時七歲。

現在是工人。

有時候非常清晰,一切都回到了眼前。

德國人是怎麼騎著摩托車到這兒的……每個人都有一只水桶,他們像這些水桶發出的聲音一樣嘰里咕嚕地說話。我們都躲了起來,我還有兩個弟弟:一個四歲,一個兩歲。我們藏到了床底下,一整天都待在那裡。

我很驚訝,一個年輕的法西斯軍官住到了我們家裡,他戴著眼鏡。當時我的感覺是,只有老師才戴著眼鏡。他和一個勤務兵占據了我們家的一半,而我們住在另一半。我們最小的弟弟感冒了,咳嗽得很厲害,發起了高燒,全身通紅,整晚都在哭。隔天早上,軍官走到我們住的這一邊,對媽媽說,如果小孩子再哭,吵得晚上讓他睡不好覺,那麼他就會把弟弟「啪,啪」,他邊說邊指了指自己的手槍。深夜,只要弟弟一開始咳嗽或者想哭,母親就把他裹到被子裡,抱到街

上去,在那裡搖晃著他,直到把他哄睡或者安靜下來。啪,啪……

我們家所有的東西都被搶走了,全家人都在餓肚子。他們不讓我們進廚房,只給自己做飯。弟弟很小,他聞到味道,就順著這個味道從地板上爬過去。他們每天都煮豌豆湯,味道很香。過了五分鐘,我的弟弟喊叫起來,發出可怕的哭號聲。在廚房裡,他們把滾燙的開水淋在他身上,因為弟弟向他們要吃的。他是那麼餓,甚至哀求媽媽:「請把我的小鴨子煮了吧。」小鴨子是他最喜歡的玩具,從前他誰都不給玩,他和它一起睡覺。

我們小孩子在說著話......我們坐在一起商量:「如果逮住老鼠(戰爭期間這些老鼠遍地都是,房子裡,田野間),是不是可以吃?山雀能不能吃?喜鵲能不能吃?為什麼媽媽不給我們用肥肥的金龜子熬湯喝呢?」

還沒等馬鈴薯長好,我們就用雙手刨開泥土,認真查看:它長得是大是小呢?為什麼所有的東西都長得這麼慢呢?那些玉米,那些向日葵……

在最後一天,德國人撤退前,點火燒了我們的房子。媽媽呆立著,望著大火,臉上一滴淚水也沒有。而我們三個孩子奔跑著,叫喊著:「房子,別著火!房子,別著火!」從房子裡來不及搶救什麼東西,我只抓了一冊自己的識字課本。整個戰爭期間我都保護著它,珍惜著它,和它一起睡覺,把它壓在枕頭底下。我非常想學習。後來,當我們在一九四四年上一年級時,這成了我們十三個學生和整個年級擁有的唯一一本識字課本。

印象比較深刻的,還有戰爭結束後學校的音樂會。人們又是唱又是跳的,我拍疼了手掌。鼓掌,不停鼓掌,我太高興了,直到一個小男孩走到台上,朗誦了一首詩。他朗讀的聲音很大,詩很長,但我聽見了一個單詞—戰爭。我回頭看了一下,所有人都很平靜。我卻被嚇壞了,戰爭才剛結束,難道又要來一場戰爭嗎?我不能聽到這兩個字。我跳起來,跑回家。我衝進家門,看到媽媽正在廚房裡煮東西,那也就是說,沒有什麼戰爭。我趕緊又跑回了學校,繼續看音樂會,

繼續鼓掌。

爸爸沒有從戰爭中回來,媽媽收到了一份文件,說他失蹤了,杳無音信。媽媽要去上班,我們三個孩子聚在一起哭,因為爸爸沒了。我們把家翻遍了,尋找那張寫著爸爸消息的紙。我們認為那上面沒有寫明爸爸已經死了,那上面寫的是—爸爸沒了音信。我們只要撕掉這張紙,就會有爸爸的消息了,但是我們沒有找到那張紙。媽媽下班回來,她搞不清楚,為什麼家裡頭亂七八糟的。她問我:「你們這是幹什麼了?」最小的弟弟代替我回答:「我們找爸爸了……」

戰爭前,我喜歡聽爸爸講童話故事,他知道許多故事,講得有聲有色。戰爭結束後,我再也不想讀童話書了。(待續)她穿著白大褂,就像媽媽

薩沙.蘇耶金,當時四歲。

現在是鉗工。

我只記得媽媽。第一個畫面……

媽媽總是穿著一身白大褂。父親是軍官,媽媽在軍醫院工作,這是後來哥哥告訴我的。我只記得媽媽的白大褂,甚至想不起她的容貌,只記得白大褂……還有一頂白色的帽子,經常立在一張小桌子上,說是立著而不是放著,因為它總是漿洗得很硬挺。

第二個畫面……

媽媽沒有回家,在那之前,爸爸經常不在家,我都已經習慣了。但是,以往媽媽是經常回家的。我和哥哥兩個人在房間裡待了好幾天,哪裡也不去,萬一媽媽回來了呢?有幾個陌生人來敲門,給我們穿上衣服,不知要帶我們去哪裡。我哭著說:「媽媽!我的媽媽在哪裡?」

「別哭,媽媽會找到我們的。」哥哥安慰我,他比我大三歲。

我們有時住在不知是什麼建築的長長房子裡,有時是在地窖裡,睡在床板上。我總是覺得肚子餓,吸吮著襯衫上的鈕釦,它們很像父親出差時給我買回來的水果糖。我盼望著媽媽。

第三個畫面……有一個陌生的男人把我和哥哥塞到床板角落裡,蒙上被子,又扔過來一些亂七八糟的衣服。我開始哭,他就撫摸著我的頭。我漸漸平靜了下來。

就這樣每天重複著。但是有一天,我實在厭倦了這樣長時間地蒙在被子下面,起初只是小聲地,後來我就放聲大哭起來。有人從我和哥哥身上把破爛衣服扯開,拽走了被子。我睜開眼一看,我們的面前站著一個穿白大褂的女人。

「媽媽!」我向她爬過去。

她也撫摸著我。先是腦袋,然後是胳膊,最後她從一個金屬盒裡拿出一件什麼東西。但是我沒注意,我只看見白大褂和白帽子。

突然!手臂上一陣刺痛,我的手臂上插著一根針管。我還沒來得及叫出聲,瞬間就失去了知覺。當我醒過來時,前面坐著的還是那個男人,那個把我們藏起來的男人。哥哥躺在我的旁邊。

「別害怕,」他說,「他沒死,他在睡覺。」

「那個人不是媽媽?」

「不是。」

「她穿著白大褂,就像媽媽一樣。」我嘴裡不停念叨著,不停念叨著。

「我給你做了一個玩具。」男人扔給我一個用碎布頭做的球。

我拿著玩具,不哭了。

往後的事,就再也想不起來了。是誰把我們從德國人的集中營救出來的呢?在那裡,他們抽孩子的血為自己的傷患治病。所有的孩子都死了。我和哥哥是怎麼來到保育院的?戰爭結束後,又如何得知父母犧牲的消息?我的記憶不知出了什麼問題,記不得那些人,也記不得那些話。

戰爭結束了。我上了一年級,別的孩子一首詩讀上兩三遍就能記住,我讀了十遍也記不住。但是不知為什麼,老師從來沒有給過我低分,他們給過別的孩子,就是沒有給過我。

這就是我的故事。不哭了。(待續)現在你們就是我的孩子

尼娜.舒恩托,當時六歲。

現在是廚師。

哎呀!心立刻就疼起來了……

戰爭前我們跟爸爸一起生活,媽媽死了。爸爸上前線後,我們就跟著姨媽。我們的姨媽住在列別里斯基地區的紮多雷村。爸爸剛把我們送到她家不久,她的眼睛就不小心戳到樹枝,眼睛被刺穿了,血液受到感染,沒幾天就過世了。她是我們唯一的姨媽,結果只剩下了我和弟弟,而弟弟年紀還很小。我們一起去尋找游擊隊,不知為什麼我們就是覺得爸爸會在那裡。我們必須找個地方過夜,我記得有一次狂風暴雨,我們躲在一個草垛裡過夜,我們扒開乾草,挖了一個坑,藏到了裡面。像我們這樣的孩子,當時很多,大家都在尋找自己的父母。即便他們知道父母已經被打死了,仍然會告訴我們,他們在尋找爸爸和媽媽,或是在尋找自己的親人。

走啊,走啊,我們到了一個村子,有一戶人家開著窗戶。透過窗子可以看見,有烙好的馬鈴薯餡餅。我們走上前,弟弟聞到了餡餅的香味,腿軟倒在了地上。我走進這戶人家,想幫弟弟要一塊餡餅吃,因為他餓得都站不起來了。我拉不動他,力氣不夠。房子裡沒有半個人,我忍不住撕了一塊餅。我們坐著等主人回來,我們不想吃完就溜走。主人回來了,她一個人住,她沒放我們走,她說:「現在你們就是我的孩子。」

她剛說完這句話,我和弟弟就在桌子旁睡著了。我們住得很好,我們有了家。

可是,很快的,這個村子也被燒毀了。所有人都被燒死了,包括我們的新阿姨,而我們倖存了下來,因為一大清早我們就去採果子了。我們坐在小山丘上,看到了大火,於是一切再明白不過了。我們不知道何去何從,怎樣才能再找到一個阿姨?我們只喜歡這個阿姨。我們甚至已經商量好,要叫這個阿姨媽媽。她這麼善良,總是在晚上親吻我們。

游擊隊員收留了我們,我們坐上飛機去了前線。

戰爭給我留下了什麼?我只知道沒有人是陌生人,因為我和弟弟就是在陌生人之中成長的,陌生人救了我們。對我們來說,他們怎麼能算陌生人呢?所有人都是自己的親人。雖然經常失望,但我還是懷著這樣的感情生活著。和平時代的生活,又是另一回事。(待續)我用小女孩的眼睛看著他們

濟娜.古爾斯卡婭,當時七歲。

現在是研磨工人。

我用小女孩的一雙眼睛看著他們,一個農村小女孩的眼睛,睜得大大的眼睛。

那麼近距離地看見了第一個德國人,高高的個子、藍色的眼睛。我非常驚訝:「這麼漂亮的一個人,卻在殺人。」也許,這是我印象最深刻的,也是我對戰爭最初的印象。

我們一起生活,有媽媽、姊姊、弟弟和一隻母雞。家裡就剩下了這隻母雞,牠和我們住在屋子裡,和我們一起睡覺,還和我們一起躲避轟炸。牠習慣了跟在我們後面,就像條小狗。我們不管肚子有多餓,還是保住了這隻母雞。大家都餓壞了,過冬的時候,母親把羊皮袍子和所有皮鞭都煮了,聞起來散發著肉香。弟弟還在吃奶,媽媽幫他用開水煮雞蛋,把雞蛋湯當牛奶餵他喝。於是,他不再哭鬧,也沒有死掉。

每天都躲不開死亡,殺人,殺馬,殺狗……整個戰爭期間,我們那裡所有的馬都被殺光了,所有的狗也被殺光了。真的,只有貓倖免於難。

白天德國人來了:「大媽,給個雞蛋。大媽,給點醃肉。」不給,他們就開槍。深夜,游擊隊員來了,大冬天的,他們要想辦法在森林裡活下去。他們摸黑敲打著窗戶,有時是友善地拿走東西,有時會動用武力……他們也把我們家的奶牛牽走了。媽媽大哭,游擊隊員們也哭。他們不說話,什麼都不說。

媽媽和奶奶一起去田裡耕地,先是媽媽戴上牛軛,而奶奶扶著犁走在後面。然後,她們兩個交換位置,另一個人又變成了馬。我希望快些長大,我覺得媽媽和奶奶很可憐。

戰爭結束後,整個村子就只剩下一條狗(從別處跑來的),還有一隻母雞。我們不吃雞蛋,我們想攢起來,讓它們孵小雞。

我上學了。我從牆上撕下一塊壁紙,當成我的練習本,用瓶子的軟木塞代替橡皮擦。秋天的時候,紅甜菜成熟了,我們非常高興,因為煮甜菜的水可以當成墨水。這種湯放上一兩天,就會變成黑色的。我終於有了可以寫字的墨水了。

我還記得,媽媽和我都喜歡平針刺繡,而且一定要使用鮮豔的顏色。我不喜歡黑色的線。

直到現在,我還是不喜歡黑色……(待續)深夜我打開窗子,把紙條交給風

卓婭.瑪日阿羅娃,當時十二歲。

現在是郵局工作人員

我記得,我往彈藥工廠搬過什麼箱子。那裡一切都散發著火柴的氣味,還有煙味,沒有煙,但是散發著煙味。

我記得,在某個農場擠過牛奶,劈過柴,一天要工作十二個鐘頭。我們吃的是馬鈴薯皮、蕪菁和加糖精的茶。我的搭檔會把我的茶搶過去,她是一個烏克蘭姑娘,比我大,長得壯實些。她說:「我得活下去,只剩我媽媽一個人在家裡了。」

她在田間唱烏克蘭歌曲,非常好聽。

這是哪裡?我不記得……但是我知道是在集中營。很顯然的,我已經被關進了布痕瓦爾德集中營。

在那裡,我們從車上卸下屍體,把他們堆成垛,一層層地疊起來—一層死屍,一層塗了樹脂的枕木,一層,兩層……從早到晚,我們準備好了篝火堆。堆起的篝火,很顯然的,這是用死屍堆起的篝火。在死人中間偶爾還會有活著的,他們想對我們說點什麼,想說些什麼話。但是,我們不能在他們身邊停留。

我想死,我沒有什麼可以留戀的了。我已經準備好了,我四處找刀子。我的天使飛了過來,這已經不只一次了,我不記得,他用什麼樣的話語安慰我,但那些話語都很溫柔。他勸說了我很久,當我向別人說起自己的天使,他們都覺得我瘋了。身邊早已看不到熟悉的人了,四周都是陌生人,清一色的陌生人,誰也不想和別人結識,因為明天不是這個就是那個會死。為什麼要相識呢?但是有一次,我很喜歡一個小女孩,她叫瑪什卡,皮膚白白的,性格溫和。我和她交了一個月的朋友,集中營裡的一個月就是整個人生,就是永遠。她第一個走近我:「你有鉛筆嗎?」

「沒有。」

「那紙呢?」

「也沒有。你要這些幹嘛?」

「我知道,我快死了,我想給媽媽寫封信。」

在集中營裡這都是不該有的,無論是鉛筆或是紙。但是我們幫她找來了,所有人都喜歡她——這麼小,這麼安靜,嗓音也是輕輕的。

「你怎麼把信寄出去呢?」我問她。

「我深夜打開窗子,把紙條交給風……」

她可能八歲,或許十歲。怎麼能憑著一副骨架子就猜出年齡呢?在那裡,不是人在走來走去,而是骷髏。很快她就病倒了,不能起身,不能去工作。我請求她起來,第一天我甚至把她攙扶到了門前,她扶著門,不能再往前走了。她躺了兩天,到了第三天,就有人把她用擔架抬走了。集中營就一個出口,穿過煙囪,立刻就上了天。

我會記一百年。一輩子也忘不了。

深夜我和她聊天:「天使飛來找過你嗎?」我想向她講一講我的天使。

「沒有。但媽媽來看過我。她永遠穿著那件白色上衣,我記得她這件繡著藍色矢車菊的上衣。」

秋天,我活到了秋天。這是怎樣的奇蹟?我不知道。早晨,我們被驅趕著到田裡幹活。我們拔胡蘿蔔、砍包心菜,我喜歡做這種工作。我已經好久沒有到過田裡,好久沒看到過綠色的東西了。在集中營裡,因為黑煙,看不到天空,也看不到土地。煙囪高高地聳立,黑乎乎的,白天黑夜不停往外冒出濃煙。在田裡,我看到了一朵黃色的小花,我已經差不多快忘記它們是怎麼開花了。我撫摸了一下這朵小花,其他女人也都過來摸了一下。我們知道,我們焚化爐裡的骨灰是往這裡運送,每個人都有死去的親人在這裡。有的人是姊妹,有的人是媽媽,對我來說,是我的瑪什卡。

假如我知道,我能活下來,我該問一下她媽媽的地址。但是我沒有想到。

經歷了千百次死亡,我是怎麼活下來的?不知道,應該是我的天使救了我,他說服了我。他現在還會出現,他喜歡這樣的夜晚,月亮明晃晃地照耀著窗子。白花花的光芒……(待續)上帝是否看到了這些?祂是怎麼想的……

尤拉.卡爾波維奇,當時八歲。

現在是司機。

我看到了那些不能看的,只要身為人都不能看的。我當時還很小……

我看過,一個士兵狂奔著,摔倒在地,手裡緊緊抓著泥土不放。

我看過,戰俘被押送著走過村子。一列長長的隊伍,每個人都穿著撕爛或燒破的軍大衣。他們深夜停留過的地方,樹皮都被啃光了。敵人把死馬扔給他們當食物,他們把牠撕爛了生吃。

我看過,深夜德國鬼子的軍用列車翻覆了,著火了。隔天早上他們讓那些在鐵道上工作的人都躺到鐵軌上,火車從他們身上輾了過去。

我看過,把人像牲口一樣套在四輪馬車上。他們的脊背上印著黃色的星星,敵人用鞭子驅趕著他們,快活地像在開著他們的賓士汽車。

我看過,敵人用刺刀刺死母親懷抱中的孩子,扔到火裡,投進井裡。

我看過,鄰居家的狗在哭,就蹲在房子的灰燼裡,孤零零的。牠有一雙老年人的哀傷眼睛。

我當時年紀明明那麼小……

因為經歷過這些,我長成了一個憂鬱又多疑的人,性格孤僻。有人哭泣時,我不會同情,相反的,我會覺得輕鬆些,因為我自己不會哭。我結過兩次婚,兩任妻子都離我而去,任何人都無法跟我長久過日子,很難愛上我。我知道,我自己都知道。

許多年過去了,現在我想問問:「上帝是否看到了這些?祂又是怎麼想的……」

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價

透過這樣的方式表達出在戰爭時小孩們的感受

很真實

看了感受很強烈