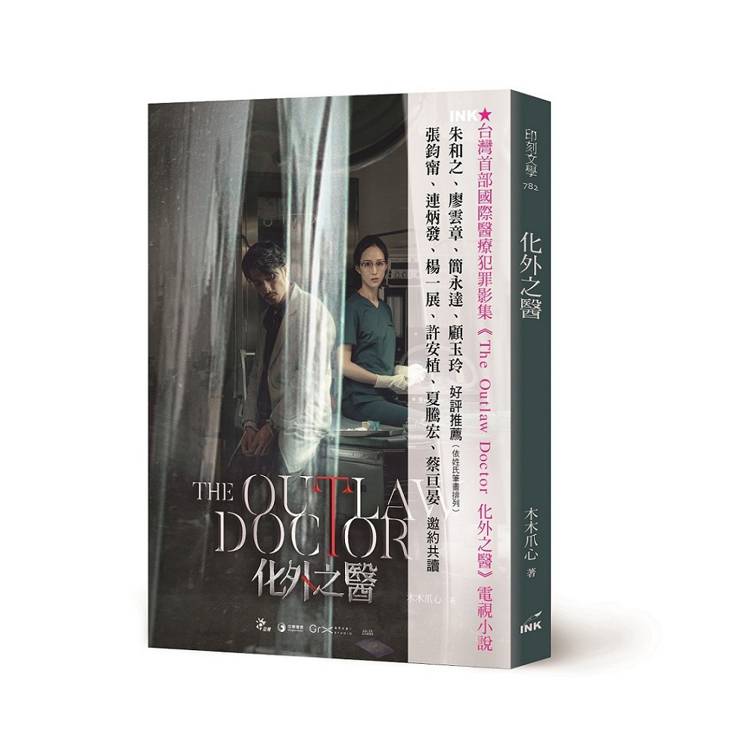

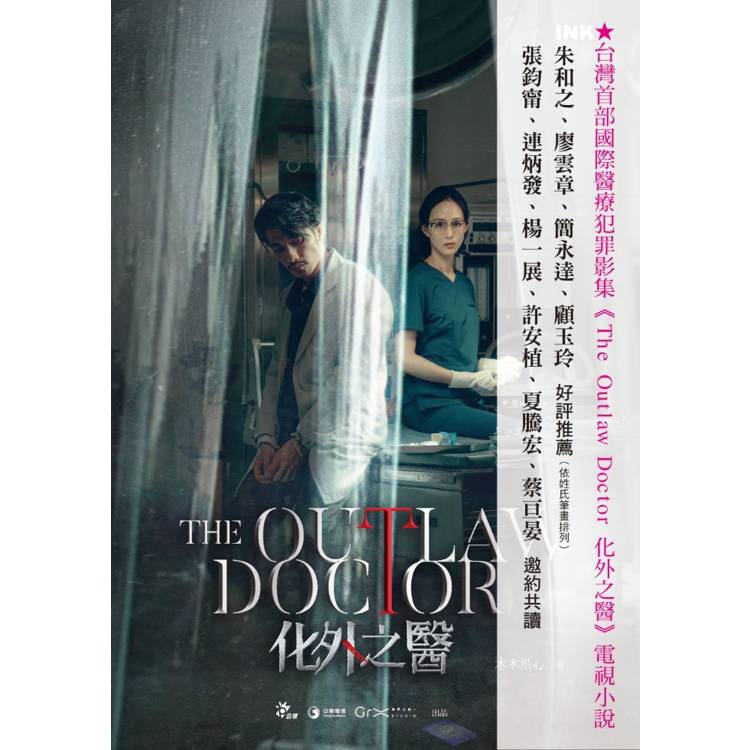

化外之醫

活動訊息

內容簡介

是救人,還是犯罪?

當他劃下那一刀,此後的人生,踩在一條無法對焦的縫線上,進退兩難。

落入絕境之前,他們都以為自己還有選擇。

.范文寧,越南醫生,為籌措母親李紅玉在台的高額醫療費,不惜冒險四處打黑工,同時也在隱蔽角落為一群同病相憐的失護者看診,因為一次災難現場的急救,被迫逃亡。

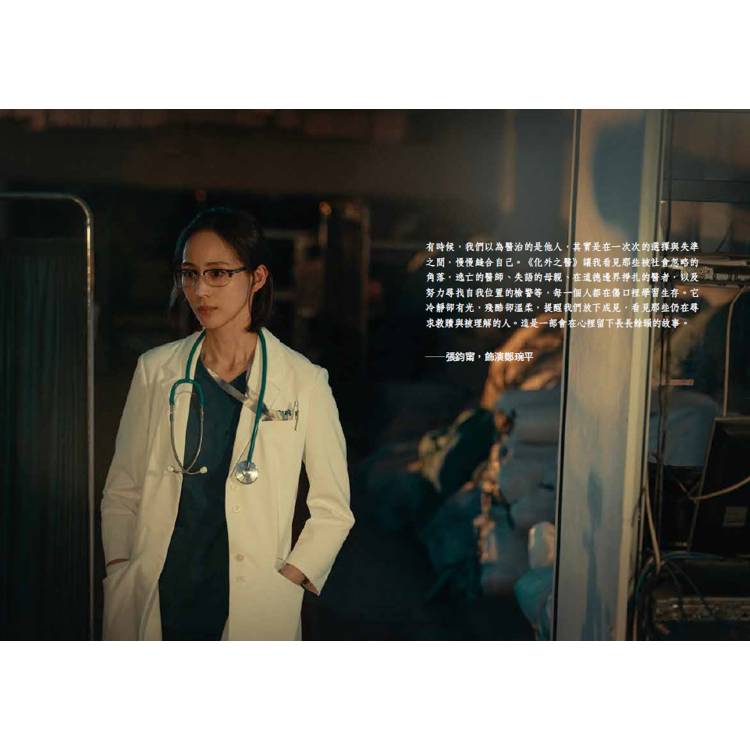

.鄭琬平,威大醫院醫生,對外披著冷靜理性的權威白袍,對內卻承受著至親病變的折磨,她只是想向上天要回一點「正常」,卻不知不覺走向了相反的方向。

.劉天誠,人力仲介,熟透合法非法各式移工管道,亦是李紅玉的雇主,在法律的邊緣鑽找生路,牽扯出越來越大的麻煩。

.周傳蕙,檢察官,從小以父親為榜樣走上了法律之路,卻目睹父親在慌亂的醫院內急救無效驟逝,一心想為父親討回公道的她,發現了一個不該出現在現場的身影。

.吳振華,外事警察,新移民第二代,精通各國語言,鐵面無私的閻王個性,對逃跑移工尤為嚴厲,為了追查人蛇集團,與周傳蕙共同追緝范文寧,然而他以為的正義,卻在眼前漸漸模糊。

.林靜鈺,威大醫院急診室護理師,鄭琬平好友,個性爽朗,善於變通,在法與情的急迫拉扯下,她要選擇幫或不幫?

朱和之、廖雲章、簡永達、顧玉玲 好評推薦

張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏 邀約共讀

《化外之醫》想告訴台灣人,無論合法移工或失聯移工,都已成為我們不可或缺的一份子,如何與移民工彼此同理共融,一起撐住社會的穩定運作,是所有人的功課。──廖雲章(《四方報》創辦人、「獨立評論@天下」總監)

一名非法醫師,與一群被排除的外籍移工。《化外之醫》用最貼近人心的故事,直擊身分、階級與人性尊嚴的極限提問:在制度與國境之間,「人」如何被切割為合法與非法,誰被納入「化內」,誰又被排除在「化外」?移民工議題看似邊緣而微小,卻是檢驗我們如何理解與實踐人權的關鍵。──簡永達(記者,《移工築起的地下社會:跨國勞動在臺灣》作者)

作者擅用文學敘事,讓影視作品以劇情、對話所傳達的,轉化為人物的記憶淘洗,增加行動的說服力;將外掛開到極限的巧合,替代以角色的生命反思。藉由文字的梳理,小說版的《化外之醫》更傾向邀請讀者進入主角們的內在,共享他們的質疑與迷惘,陷入為難。──顧玉玲(作家)

當他劃下那一刀,此後的人生,踩在一條無法對焦的縫線上,進退兩難。

落入絕境之前,他們都以為自己還有選擇。

.范文寧,越南醫生,為籌措母親李紅玉在台的高額醫療費,不惜冒險四處打黑工,同時也在隱蔽角落為一群同病相憐的失護者看診,因為一次災難現場的急救,被迫逃亡。

.鄭琬平,威大醫院醫生,對外披著冷靜理性的權威白袍,對內卻承受著至親病變的折磨,她只是想向上天要回一點「正常」,卻不知不覺走向了相反的方向。

.劉天誠,人力仲介,熟透合法非法各式移工管道,亦是李紅玉的雇主,在法律的邊緣鑽找生路,牽扯出越來越大的麻煩。

.周傳蕙,檢察官,從小以父親為榜樣走上了法律之路,卻目睹父親在慌亂的醫院內急救無效驟逝,一心想為父親討回公道的她,發現了一個不該出現在現場的身影。

.吳振華,外事警察,新移民第二代,精通各國語言,鐵面無私的閻王個性,對逃跑移工尤為嚴厲,為了追查人蛇集團,與周傳蕙共同追緝范文寧,然而他以為的正義,卻在眼前漸漸模糊。

.林靜鈺,威大醫院急診室護理師,鄭琬平好友,個性爽朗,善於變通,在法與情的急迫拉扯下,她要選擇幫或不幫?

朱和之、廖雲章、簡永達、顧玉玲 好評推薦

張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏 邀約共讀

《化外之醫》想告訴台灣人,無論合法移工或失聯移工,都已成為我們不可或缺的一份子,如何與移民工彼此同理共融,一起撐住社會的穩定運作,是所有人的功課。──廖雲章(《四方報》創辦人、「獨立評論@天下」總監)

一名非法醫師,與一群被排除的外籍移工。《化外之醫》用最貼近人心的故事,直擊身分、階級與人性尊嚴的極限提問:在制度與國境之間,「人」如何被切割為合法與非法,誰被納入「化內」,誰又被排除在「化外」?移民工議題看似邊緣而微小,卻是檢驗我們如何理解與實踐人權的關鍵。──簡永達(記者,《移工築起的地下社會:跨國勞動在臺灣》作者)

作者擅用文學敘事,讓影視作品以劇情、對話所傳達的,轉化為人物的記憶淘洗,增加行動的說服力;將外掛開到極限的巧合,替代以角色的生命反思。藉由文字的梳理,小說版的《化外之醫》更傾向邀請讀者進入主角們的內在,共享他們的質疑與迷惘,陷入為難。──顧玉玲(作家)

名人推薦

【推薦序】

為難與探問

顧玉玲

上個世紀的九○年代末,西歐國家發起「沒有人是非法的No one Is illegal」運動,反對以「非法」指涉無證者,將其視為罪犯,反對國家暴力與歧視,主張所有人都享有醫療、工作等基本人權。至今,國際間推動以「無證」(undocumented)替代「非法」(illegal)之稱,一個人不因其身分而被視為非法。台灣的無證者以來自東南亞的移工占絕大比例,總數已逾九萬人。 多年來,官方的政治修辭一再精進,從逃跑外勞、逃逸外勞、行蹤不明外勞,到近年的失聯移工,都受到「掃蕩非法」之名,遭警方強力追捕。

「如果你家隔壁租給一群失聯移工,你會害怕嗎?」在跨國遷移議題的講座中,我經常對台灣在地人這樣提問。

幾乎多數人都膝反射地感覺不安。為什麼?因為連身分都是非法的了,還有什麼做不出來?「他們」既已被正規社會排除,必然會鋌而走險,朝向更大的犯罪吧?

再進一步追問:移工逃跑後會做什麼呢?找工作。不論為何逃出原本的雇傭關係,找到新工作當然是首要之務,台灣生活費可不便宜啊。移工若要穩定就業、存錢還債,最大的生存威脅就是被警方查獲、遺返。於是,遠離被警方注意的情境,就成為生活中最重要的事。

這是什麼意思呢?

不違規,不滋事,不引人囑目,就是最穩當的躲藏。我所認識的無證移工,大多努力工作、安靜生活,一滴水藏在大海中,才是最安全的,千萬不能因故起波浪。他們也逛街採買,也上教堂作禮拜,但行事謹慎,不闖紅燈,避免吵架鬥毆,連不戴安全帽乘坐機車都不願冒險。可以說,無證移工是全台灣最奉公守法、遠離犯罪的一群人。

只需要換位思考,再多一點點理性推論,就足以揭穿警政署「逃逸外勞是不定時治安炸彈」的謊言。數據顯示,台灣無證移工的犯罪率,少於合法移工,更遠低於台灣人。更不用說,無證移工的罪行,多半是偽造文書,花錢製作一張應付臨檢的證件──不傷害他人、沒有受害者的犯罪行為。

我認識很多外事警察,像《化外之醫》的吳振華一樣,聰明矯健,膽大心細。他們是警察大學裡的佼佼者,研習國際關係,精通第二外語,多數人認定畢業後將經手國際刑案,不料畢業後,每一個都在捉逃跑外勞,其中一位曾苦笑對我嘆道:「外事警察根本就是外勞警察!」

台灣的外勞政策促使移工逃跑以自救,再將最優秀的警力全數投入捉拿,以作為防堵。跑了捉,捉了再跑,無限迴圈的自做自受。

同樣是外籍勞動者,老外不需要逃跑,他們可以辭職、自由轉換雇主,像台灣人一樣。教兒童美語的老外若想跳槽,辭職就好,沒有仲介或雇主有權力到警局通報「失聯」;老外若忘了展延居留證,經官方查知簽證過期了,限期補繳費用與滯納金就好,不會被關到收容所等待遣返。

如果可以辭職,在居留期限內自由轉換雇主,誰會選擇逃跑?逃跑要付出的代價何其高昂,沒有勞健保護身,連傷病就醫都擔心被通報。

若從醫護人員的角度來看,就不免要陷入道德詰問:難道,只因為沒有合法身分,這些人的生命就不值得救了嗎?已然來到生死邊界,合法非法就不是法律問題,而是價值選擇了。

這個提問,是《化外之醫》的故事核心。小說裡所有人物,都因主角范文寧而相互牽連。來自越南的整型外科醫生范文寧,以觀光簽證來台探視重傷住院的母親,因扛負龐大醫藥費而拚命打黑工,擱淺於合法居留卻違法勞動、非法醫療之間。仲介劉天誠為他轉介傷病移工,台灣醫生鄭琬平請他診間出手而觸法,檢察官周傳蕙的父親亡故前由他急救,外事警察吳振華認定他涉入人口販運案……陰錯陽差,追捕的,藏匿的,都是一群有合法證件的人,卻圍繞著非法之罪,共同構成了《化外之醫》的劇情鋪展。

非法,未必違反道德;犯罪,竟是因為救人?讀者跟著范文寧的視角,從醫院地下室的停屍間,來到火車站的臨時診間,進入急診室的緊急救援,搬至頂樓加蓋的失聯移工租屋處,再驅車上山至黑戶公社看診……所有的醫療行為都沒有錯,但身分錯了。他的觸法,只因身分不正確;一如無證移工的罪行,並非做了什麼傷害人的事,而是因為欠缺合法證件。

相較於《化外之醫》電視劇打開多面向視框,小說則爽快剔除了最具戲劇性的支線,如范文寧入獄反抗惡勢力、黑戶寶寶險遭人口販運、地下醫療與器官摘除機構、檢查官指揮員警查緝辦案、偷渡與槍戰……等,專注聚焦於幾個主要人物的內在轉折,訴說各自的創傷、侷限與困惑。作者擅用文學敘事,讓影視作品以劇情、對話所傳達的,轉化為人物的記憶淘洗,增加行動的說服力;將外掛開到極限的巧合,替代以角色的生命反思。藉由文字的梳理,小說版的《化外之醫》更傾向邀請讀者進入主角們的內在,共享他們的質疑與迷惘,陷入為難。

那為難,其實就是從習以為常的現象中,裂出一個小小缺口,探問:為什麼會這樣?這樣做好嗎?我以為的對與錯是真的嗎?

「選擇」是一個重要的關鍵字。范文寧跨域國界而改變身分,這身分令他的選擇權大為限縮,更意識到貧困與不平等。不論是選擇救人,選擇逃跑,選擇作證,選擇隱瞞,選擇配合或抵抗,每一次的選擇都不是憑空的自由意志,而更關乎有多少現實條件,要付出何等承擔。

另一個常出現的關鍵字是「撐」。書中人物個個都在撐,撐著當下的生計,撐著過往的創傷,撐著親人的病痛,撐著內在的完美標準,撐著自以為的正義座標,撐著未必正確的選擇……直到歷經善惡並非二元對立的灰色地帶,似乎才在缺憾與破損中,稍微「放過自己」。劉天誠曾因投資失利遠赴異地打工,受盡剝削,因而更了解失聯移工的處境,「有些人撐著,不是因為他們不痛苦,是因為他們真的沒得選。」(頁一四七)守護他者,因而也同時守護曾被踐踏的自己。

小說裡,「你不是一個人」數度成為鬆動「撐」的重要箴言。沒有人是單獨存在的,同一生活圈內的生產、消費、關係網絡,都使我們無法置身事外。每個人都有可能掉入是非不明的險境,奇妙的是,這些受苦經驗卻使他們日後作出撐扶他人的選擇,在乎「人」的真正需求,更甚於合法與否。最終,伸出援手的人也在過程中,修補了自身的脆弱與好強。

《化外之醫》揭開台灣無證者處境的一小角,鏡頭對準的卻是這些意外涉入的人們,他們的選擇與行動。小說不落入如何拯救無證移工的英雄敘事,也不停留在無奈的悲憫情懷,主角們在涉入過程中,彷彿做了點什麼,也似乎沒能多做什麼,結構性困境依舊,但涉身其中的人卻起了微小的變化。范文寧憑藉母親海外打工而晉升主流了,但他的階級之眼,似乎要到跨越國界淪入底層,才得以重新打開,與貧困的家庭經驗再度連結。而拚盡全力修補過錯的鄭琬平,也在目睹邊緣處境的匱乏與新生,才有機會鬆開早已僵化的完美標準。

這也許正是《化外之醫》想說的,到底是誰救了誰?受苦的人並不是一群等待救援的弱者,他們的選擇很有限,但對於改變人生、互助求生,從來不缺乏主動性。至於被社會秩序保護得很好的人,也許才是最堅硬頑固,因而也極端脆弱的。過往因「非法」標籤的社會隔離,讓為數龐大的無證者從一般人的視域裡消失,政策的荒謬與矛盾,全轉嫁給被排除者單方面承擔,讓法內之人不以為意。《化外之醫》讓他們越界了,意外觸法,彼此看見,互相影響,也許就鬆動了一些政策界線。

我喜歡作者的節制,有期待但不過度樂觀。新二代吳振華從「移工閻羅王」的雷厲風行,到對執行正義的天平起了疑惑,乃至於在練靶時無法精準瞄準核心,那些若有似無的不對勁,就停留在「那一刻,不是失誤,也不是退讓。只是他第一次允許自己,在那條正義與情感之間的縫隙裡,靜靜地,站了一會兒。」(頁一九九)靜靜地站著,再一會兒,讀者和主角們也一起感到有一點不對勁了,生起有些微好奇心了。那不對勁與好奇心,正是改變的起點。

二○二五年十二月十二日

為難與探問

顧玉玲

上個世紀的九○年代末,西歐國家發起「沒有人是非法的No one Is illegal」運動,反對以「非法」指涉無證者,將其視為罪犯,反對國家暴力與歧視,主張所有人都享有醫療、工作等基本人權。至今,國際間推動以「無證」(undocumented)替代「非法」(illegal)之稱,一個人不因其身分而被視為非法。台灣的無證者以來自東南亞的移工占絕大比例,總數已逾九萬人。 多年來,官方的政治修辭一再精進,從逃跑外勞、逃逸外勞、行蹤不明外勞,到近年的失聯移工,都受到「掃蕩非法」之名,遭警方強力追捕。

「如果你家隔壁租給一群失聯移工,你會害怕嗎?」在跨國遷移議題的講座中,我經常對台灣在地人這樣提問。

幾乎多數人都膝反射地感覺不安。為什麼?因為連身分都是非法的了,還有什麼做不出來?「他們」既已被正規社會排除,必然會鋌而走險,朝向更大的犯罪吧?

再進一步追問:移工逃跑後會做什麼呢?找工作。不論為何逃出原本的雇傭關係,找到新工作當然是首要之務,台灣生活費可不便宜啊。移工若要穩定就業、存錢還債,最大的生存威脅就是被警方查獲、遺返。於是,遠離被警方注意的情境,就成為生活中最重要的事。

這是什麼意思呢?

不違規,不滋事,不引人囑目,就是最穩當的躲藏。我所認識的無證移工,大多努力工作、安靜生活,一滴水藏在大海中,才是最安全的,千萬不能因故起波浪。他們也逛街採買,也上教堂作禮拜,但行事謹慎,不闖紅燈,避免吵架鬥毆,連不戴安全帽乘坐機車都不願冒險。可以說,無證移工是全台灣最奉公守法、遠離犯罪的一群人。

只需要換位思考,再多一點點理性推論,就足以揭穿警政署「逃逸外勞是不定時治安炸彈」的謊言。數據顯示,台灣無證移工的犯罪率,少於合法移工,更遠低於台灣人。更不用說,無證移工的罪行,多半是偽造文書,花錢製作一張應付臨檢的證件──不傷害他人、沒有受害者的犯罪行為。

我認識很多外事警察,像《化外之醫》的吳振華一樣,聰明矯健,膽大心細。他們是警察大學裡的佼佼者,研習國際關係,精通第二外語,多數人認定畢業後將經手國際刑案,不料畢業後,每一個都在捉逃跑外勞,其中一位曾苦笑對我嘆道:「外事警察根本就是外勞警察!」

台灣的外勞政策促使移工逃跑以自救,再將最優秀的警力全數投入捉拿,以作為防堵。跑了捉,捉了再跑,無限迴圈的自做自受。

同樣是外籍勞動者,老外不需要逃跑,他們可以辭職、自由轉換雇主,像台灣人一樣。教兒童美語的老外若想跳槽,辭職就好,沒有仲介或雇主有權力到警局通報「失聯」;老外若忘了展延居留證,經官方查知簽證過期了,限期補繳費用與滯納金就好,不會被關到收容所等待遣返。

如果可以辭職,在居留期限內自由轉換雇主,誰會選擇逃跑?逃跑要付出的代價何其高昂,沒有勞健保護身,連傷病就醫都擔心被通報。

若從醫護人員的角度來看,就不免要陷入道德詰問:難道,只因為沒有合法身分,這些人的生命就不值得救了嗎?已然來到生死邊界,合法非法就不是法律問題,而是價值選擇了。

這個提問,是《化外之醫》的故事核心。小說裡所有人物,都因主角范文寧而相互牽連。來自越南的整型外科醫生范文寧,以觀光簽證來台探視重傷住院的母親,因扛負龐大醫藥費而拚命打黑工,擱淺於合法居留卻違法勞動、非法醫療之間。仲介劉天誠為他轉介傷病移工,台灣醫生鄭琬平請他診間出手而觸法,檢察官周傳蕙的父親亡故前由他急救,外事警察吳振華認定他涉入人口販運案……陰錯陽差,追捕的,藏匿的,都是一群有合法證件的人,卻圍繞著非法之罪,共同構成了《化外之醫》的劇情鋪展。

非法,未必違反道德;犯罪,竟是因為救人?讀者跟著范文寧的視角,從醫院地下室的停屍間,來到火車站的臨時診間,進入急診室的緊急救援,搬至頂樓加蓋的失聯移工租屋處,再驅車上山至黑戶公社看診……所有的醫療行為都沒有錯,但身分錯了。他的觸法,只因身分不正確;一如無證移工的罪行,並非做了什麼傷害人的事,而是因為欠缺合法證件。

相較於《化外之醫》電視劇打開多面向視框,小說則爽快剔除了最具戲劇性的支線,如范文寧入獄反抗惡勢力、黑戶寶寶險遭人口販運、地下醫療與器官摘除機構、檢查官指揮員警查緝辦案、偷渡與槍戰……等,專注聚焦於幾個主要人物的內在轉折,訴說各自的創傷、侷限與困惑。作者擅用文學敘事,讓影視作品以劇情、對話所傳達的,轉化為人物的記憶淘洗,增加行動的說服力;將外掛開到極限的巧合,替代以角色的生命反思。藉由文字的梳理,小說版的《化外之醫》更傾向邀請讀者進入主角們的內在,共享他們的質疑與迷惘,陷入為難。

那為難,其實就是從習以為常的現象中,裂出一個小小缺口,探問:為什麼會這樣?這樣做好嗎?我以為的對與錯是真的嗎?

「選擇」是一個重要的關鍵字。范文寧跨域國界而改變身分,這身分令他的選擇權大為限縮,更意識到貧困與不平等。不論是選擇救人,選擇逃跑,選擇作證,選擇隱瞞,選擇配合或抵抗,每一次的選擇都不是憑空的自由意志,而更關乎有多少現實條件,要付出何等承擔。

另一個常出現的關鍵字是「撐」。書中人物個個都在撐,撐著當下的生計,撐著過往的創傷,撐著親人的病痛,撐著內在的完美標準,撐著自以為的正義座標,撐著未必正確的選擇……直到歷經善惡並非二元對立的灰色地帶,似乎才在缺憾與破損中,稍微「放過自己」。劉天誠曾因投資失利遠赴異地打工,受盡剝削,因而更了解失聯移工的處境,「有些人撐著,不是因為他們不痛苦,是因為他們真的沒得選。」(頁一四七)守護他者,因而也同時守護曾被踐踏的自己。

小說裡,「你不是一個人」數度成為鬆動「撐」的重要箴言。沒有人是單獨存在的,同一生活圈內的生產、消費、關係網絡,都使我們無法置身事外。每個人都有可能掉入是非不明的險境,奇妙的是,這些受苦經驗卻使他們日後作出撐扶他人的選擇,在乎「人」的真正需求,更甚於合法與否。最終,伸出援手的人也在過程中,修補了自身的脆弱與好強。

《化外之醫》揭開台灣無證者處境的一小角,鏡頭對準的卻是這些意外涉入的人們,他們的選擇與行動。小說不落入如何拯救無證移工的英雄敘事,也不停留在無奈的悲憫情懷,主角們在涉入過程中,彷彿做了點什麼,也似乎沒能多做什麼,結構性困境依舊,但涉身其中的人卻起了微小的變化。范文寧憑藉母親海外打工而晉升主流了,但他的階級之眼,似乎要到跨越國界淪入底層,才得以重新打開,與貧困的家庭經驗再度連結。而拚盡全力修補過錯的鄭琬平,也在目睹邊緣處境的匱乏與新生,才有機會鬆開早已僵化的完美標準。

這也許正是《化外之醫》想說的,到底是誰救了誰?受苦的人並不是一群等待救援的弱者,他們的選擇很有限,但對於改變人生、互助求生,從來不缺乏主動性。至於被社會秩序保護得很好的人,也許才是最堅硬頑固,因而也極端脆弱的。過往因「非法」標籤的社會隔離,讓為數龐大的無證者從一般人的視域裡消失,政策的荒謬與矛盾,全轉嫁給被排除者單方面承擔,讓法內之人不以為意。《化外之醫》讓他們越界了,意外觸法,彼此看見,互相影響,也許就鬆動了一些政策界線。

我喜歡作者的節制,有期待但不過度樂觀。新二代吳振華從「移工閻羅王」的雷厲風行,到對執行正義的天平起了疑惑,乃至於在練靶時無法精準瞄準核心,那些若有似無的不對勁,就停留在「那一刻,不是失誤,也不是退讓。只是他第一次允許自己,在那條正義與情感之間的縫隙裡,靜靜地,站了一會兒。」(頁一九九)靜靜地站著,再一會兒,讀者和主角們也一起感到有一點不對勁了,生起有些微好奇心了。那不對勁與好奇心,正是改變的起點。

二○二五年十二月十二日

目錄

(推薦序)

為難與探問 顧玉玲

楔子

第一章 切口

第二章 逃亡

第三章 拼圖

第四章 異鄉人

第五章 靶心

第六章 失準

第七章 歸處

為難與探問 顧玉玲

楔子

第一章 切口

第二章 逃亡

第三章 拼圖

第四章 異鄉人

第五章 靶心

第六章 失準

第七章 歸處

試閱

第一章 切口

范文寧不會忘記,那女人在大體上劃下的一刀,也血淋淋劃開了他封存在另一個時空的人生……

威大醫院地下二樓的太平間,燈光蒼冷得不帶溫度。白牆反射著光,把一張張毫無生氣的臉映得更無血色。冷氣從屍櫃縫隙滲出,無聲地向外擴散,像一道看不見的牆,把這裡和外頭的世界隔了開來。

范文寧只是靜靜地釘在角落,對峙著被體液與血漬沾染的屍櫃,拉門、刷洗、扣上,動作熟練到不需思索。金屬滑軌的摩擦聲響起,規律又乾脆,像節拍器,把他自身也一併壓進這冷硬的節奏裡。只是當手落在一個屍袋時,他的動作停了片刻,指尖滑過袋面的觸感告訴他這是孩子的身軀,摸起來冰冷僵硬,讓他胸口不自覺緊了一下。他止不住思考著,為什麼死亡會選上一個還未萌芽的軀殼?祂生前又經歷了什麼樣的折磨與苦難?心裡的百轉千迴和周遭的死寂融成一片。喀噔一聲,他應聲把櫃門推上,讓心裡那點柔軟死死鎖回。他很善於這樣應對生命無解的一切。

「越南仔,剩下的交給你,你看起來跟祂們很熟了嘛?」背後甩來一句台語,資深的同事帶著戲謔的笑,好似嘲諷他能跟大體自在共處的本領,一併把善後工作推給了他。范文寧沒回頭,只是把刷子壓得更用力。那些話他不完全聽懂,但足以從語氣和眼神辨識出那並非徵詢的問句,而是有去無回的命令句。讀懂弦外之音比話語本身來得重要,是他踏上台灣一個月來領略的生存之道。

作為唯一的越南員工,他竭力將自己抹平,壓下口音與生澀的姿態,不讓人看出任何突兀。他很清楚,自己待在這裡的唯一目的就是賺錢,追逐著那一段台幣與越南盾之間的差距。每小時的工資折算回去,一分一毫都像刻度般支撐著他咬牙撐下去。

然而,他越想隱形,就越顯得格格不入。外號一個個落在身上:越南仔、阿勞仔、啞巴、怪胎……起初他還會為自己正名,後來才明白毫無意義。久而久之,那股混沌的情緒裡竟滋生出一種奇特的優越感,別人對這片空間的害怕和嫌惡,他卻沉浸其中—低溫與寂靜替他隔開喧囂,重複的程序反而讓心緒安定。而最讓他在意的,莫過於因他人禁忌或恐懼退避而換得的更高報酬。這或許是他在這片地下世界悟出的心法:在縫隙裡擰出一口呼吸,即便沒有光。

不一會兒,四周安靜下來,只剩他在收尾。拖把擰乾的吱呀、桶裡混濁的水聲滴答,像細碎的節拍,把時間一點一滴推了下去。清理告一段落,他沒有急著走,拿起水桶走向清潔間。長廊上,兩名護理師拎著幾包塑膠袋和他擦肩而過,口罩底下的談笑聲清脆,飄出「新年」、「放假」的字眼。范文寧愣了愣,這才意識到,原來已經到了二○一七年的最後一天。他想不起這一年裡自己留下過什麼,日子快得沒有重量,記憶也稀薄得像不存在。或許太過忙碌,或許不願想起。他甚至不知道該怎麼替這些日子留下一點存在痕跡。

就在這時—哐啷哐啷,她們手上的塑膠袋被丟進回收箱,撞出悶響。長廊裡迴盪的回聲,把他定在原地。他的視線先追了過去,沒有立刻提腳。別人眼裡那只是垃圾,在他眼裡卻沉著另一種重量。

*

范文寧倒完汙水,返回太平間路上,遠遠聽見一陣腳步聲自長廊傳來。他下意識停住。那個身影陌生,不像家屬,也不像他平時碰見的清潔工、運屍員或偶爾巡視的護理師,更少有人會獨自前往此處。可那腳步卻異常堅定,不帶一絲遲疑,像是對這裡熟門熟路。

門被推開,她走了進去。眼鏡映出冷白的燈光,髮髻盤得俐落,背影挺直,舉措沉穩。她沒有半點徬徨,反倒像早已計畫好此刻的每一步。范文寧屏住呼吸,刻意壓低腳步,悄聲靠近。

女人徑直來到他稍早關注的屍櫃前,俐落拉開櫃門。冰冷的氣息竄出,屍袋打開,裡頭躺著的是一名五歲男孩。她換上隔離衣,動作熟稔,抬手掛上頭燈,白得刺目的光柱猛然切開陰影,映出一張沉著卻帶著寒意的臉。

當她指尖落在孩子額頭,她的眼神卻微微一軟,低聲呢喃—「小寶,醫生阿姨來了,我們把手術做完,好嗎?」

那句話與她的臉孔形成鮮明對比。話音剛落,她已從背包裡取出手術刀。刀鋒在光下冷冽一閃,穩穩抵在孩子的頭部。她的動作鎮定到近乎漠然,卻透著一種對亡者不容侵犯的情感。

范文寧心頭竄過一股不安。他忍不住想靠近看得更清楚,腳卻一個沒穩,鞋底摩擦聲在靜室裡響得刺耳。

女人的動作立刻停住,如弦被拉緊,猛然回頭—「是誰?」

那才是他想問的問題。這明明是他的領域,卻反倒被當成是打斷一場慎重儀式的不速之客。頭燈直射過來,像審訊室裡的燈,把他照得難以睜眼。范文寧抬手指了指胸前的工作證,擠出生澀的中文:「我在這裡工作……妳在幹什麼?」

她只淡淡掃了他一眼,又看向他身旁的清潔車,聲音清冷:「打掃完就走,這裡我會處理。」

女人是威大醫院的神經外科醫師鄭琬平。她「執刀」的孩子小寶原是她的病患,卻因術後併發症死去。她回來,不是為了補救什麼,而是想將缺失的一角補上,保留孩子最後的完整。這些理由,她沒有必要,也不打算對范文寧多作解釋。說罷,她重新低下頭,繼續未竟的動作。手術刀劃開頭皮,她從一個像是冰桶的箱子裡取出骨片,準確嵌回孩子的頭顱。

范文寧心口一縮,本能地感到不安,卻又被她那股決絕與精準牢牢吸住目光。這舉止不像盜竊或褻瀆,更像是在履行某種只屬於她與亡者之間的承諾。

該離開了嗎?眼前的畫面卻不自覺牽引著他,那好像是源自心靈深處的召喚,有股本能的渴望在他五臟六腑間竄動著。

片刻間,他看到鄭琬平在僵硬的皮膚縫合略顯吃力,忍不住迸出口:「妳應該要用 2-0 PDS 針,屍體凍僵了。」術語從舌尖滑出,他也被自己愣了一下。鄭琬平的手微微一頓,抬眼看他。而他知道自己多管閒事了,卻沒有退後。

「不關你的事,你可以走了。」鄭琬平語氣冷硬,劃出界線。范文寧卻自顧自地上前,按住孩子頭皮的裂口,低聲道:「我來固定,妳縫合。」她抬頭對上他堅定的眼神,這次沒再反駁,只是讓針線繼續前行。

動作竟出奇地自然,他與鄭琬平默契地協作著,彷彿有什麼早已刻進肌肉的記憶牽動著他的手。縫針一下一下穿過皮膚,他的視線忽然飄移,眼前的畫面彷彿被另一段光景覆蓋—

耳邊先是湧進一片雜音,急促的心電圖滴答,器械碰撞的脆響,指令此起彼落。那是如戰場般的手術室,時間在耳邊狂奔。口罩下滿是熱氣。

眼前的手術檯上,少女的臉龐被撕裂,血流不止。他盯緊那道破口,指尖沒有一瞬移開,飛快對齊、拉緊、縫合。助手急促的越南話報告混著嘈雜器械聲,他只是短促點頭,整個人繃在那道傷口上。縫線一次次收緊,指尖早被血水浸透,燈光刺白,血痕閃爍,像要把他吞沒。呼吸和縫線的節奏在胸腔裡重疊,他只能死死跟住,不容片刻分神。

時間被拉長到極限,直到最後一針落下,裂口終於閉合,少女的呼吸漸漸平穩。四周聲響在瞬間抽離,他胸口猛然一鬆,長長吐出一口氣—那是死線邊緣,硬生生奪回的一息。

范文寧被自己過於用力的呼吸喚回眼前,每一口氣都壓著隱痛,彷彿過往赤裸攤在眼前,逼著他去直視。他眨了眨眼,才猛然意識到自己身在何處。眼前的針線正從孩子的頭皮穿過,細密地拉攏傷口。鄭琬平收起最後的針,而他的手依舊穩穩按在裂口上,像要藉著這力道,把胸口那道縫也一併壓住。

「你該離開了。」

一場不知該如何定義的手術落幕,鄭琬平脫下手套,從錢包抽出兩張千元紙鈔遞去,打算替剛才的合作畫上句點,誰也不欠誰。

范文寧愣了一瞬,那種被錢打發的熟悉感,像重重一巴掌落在臉上。他心口悶著,卻還是伸手接下,正要轉身離去時,只見她推著屍櫃要送回去,卻卡住不動。他上前一把幫忙,力道過猛,肩側的包包應聲滑落。嘩啦一聲,東西散了一地—剛掙得的兩張紙鈔,還有一把把藥品和醫療耗材。

鄭琬平的眼神瞬間冷冽,像刀刃般直指他:「這些東西,你哪裡來的?」

范文寧抬了抬眼,神情不變,只低聲道:「我只是撿你們不要的。」話未落完便半蹲下,把散落的針劑包裝、未拆的器械一件件拾回。他沒說的是,那些醫材來自稍早護理師丟棄的那幾包塑膠袋。

「我不跟小偷交易。」她冷聲說,把原本遞出的兩千元收回,動作乾脆決絕。范文寧心口一沉。他在意的不是那些鈔票,而是她收回時的手勢,像一把刀,把他的價值給一併閹割掉。

「你們這裡的人都這樣嗎?說話不算話。」沉了半晌後他開口,用越南話吐出,字字像長久壓抑後的控訴。

「你說什麼?……你到底是誰?」她眉頭一皺,語氣多了幾分戒備。

范文寧轉回英文,聲音冷硬:「就因為我是越南人,我不懂你們的話,就能這樣欺負人?」

鄭琬平臉色徹底冷下來:「不管你是哪裡人,我就事論事。你拿這些東西要做什麼?我可以投訴你。」

范文寧掏出手機,螢幕亮起,舉起對準她,口吻帶著鋒芒:「妳剛才做的事,我也可以投訴妳。」

兩人僵持著,沿著屍櫃滴落的血水正一點點暈開,染紅了范文寧的襪子。冷氣呼呼作響,像把時間凝滯在此刻,寸步難移。

范文寧不會忘記,那女人在大體上劃下的一刀,也血淋淋劃開了他封存在另一個時空的人生……

威大醫院地下二樓的太平間,燈光蒼冷得不帶溫度。白牆反射著光,把一張張毫無生氣的臉映得更無血色。冷氣從屍櫃縫隙滲出,無聲地向外擴散,像一道看不見的牆,把這裡和外頭的世界隔了開來。

范文寧只是靜靜地釘在角落,對峙著被體液與血漬沾染的屍櫃,拉門、刷洗、扣上,動作熟練到不需思索。金屬滑軌的摩擦聲響起,規律又乾脆,像節拍器,把他自身也一併壓進這冷硬的節奏裡。只是當手落在一個屍袋時,他的動作停了片刻,指尖滑過袋面的觸感告訴他這是孩子的身軀,摸起來冰冷僵硬,讓他胸口不自覺緊了一下。他止不住思考著,為什麼死亡會選上一個還未萌芽的軀殼?祂生前又經歷了什麼樣的折磨與苦難?心裡的百轉千迴和周遭的死寂融成一片。喀噔一聲,他應聲把櫃門推上,讓心裡那點柔軟死死鎖回。他很善於這樣應對生命無解的一切。

「越南仔,剩下的交給你,你看起來跟祂們很熟了嘛?」背後甩來一句台語,資深的同事帶著戲謔的笑,好似嘲諷他能跟大體自在共處的本領,一併把善後工作推給了他。范文寧沒回頭,只是把刷子壓得更用力。那些話他不完全聽懂,但足以從語氣和眼神辨識出那並非徵詢的問句,而是有去無回的命令句。讀懂弦外之音比話語本身來得重要,是他踏上台灣一個月來領略的生存之道。

作為唯一的越南員工,他竭力將自己抹平,壓下口音與生澀的姿態,不讓人看出任何突兀。他很清楚,自己待在這裡的唯一目的就是賺錢,追逐著那一段台幣與越南盾之間的差距。每小時的工資折算回去,一分一毫都像刻度般支撐著他咬牙撐下去。

然而,他越想隱形,就越顯得格格不入。外號一個個落在身上:越南仔、阿勞仔、啞巴、怪胎……起初他還會為自己正名,後來才明白毫無意義。久而久之,那股混沌的情緒裡竟滋生出一種奇特的優越感,別人對這片空間的害怕和嫌惡,他卻沉浸其中—低溫與寂靜替他隔開喧囂,重複的程序反而讓心緒安定。而最讓他在意的,莫過於因他人禁忌或恐懼退避而換得的更高報酬。這或許是他在這片地下世界悟出的心法:在縫隙裡擰出一口呼吸,即便沒有光。

不一會兒,四周安靜下來,只剩他在收尾。拖把擰乾的吱呀、桶裡混濁的水聲滴答,像細碎的節拍,把時間一點一滴推了下去。清理告一段落,他沒有急著走,拿起水桶走向清潔間。長廊上,兩名護理師拎著幾包塑膠袋和他擦肩而過,口罩底下的談笑聲清脆,飄出「新年」、「放假」的字眼。范文寧愣了愣,這才意識到,原來已經到了二○一七年的最後一天。他想不起這一年裡自己留下過什麼,日子快得沒有重量,記憶也稀薄得像不存在。或許太過忙碌,或許不願想起。他甚至不知道該怎麼替這些日子留下一點存在痕跡。

就在這時—哐啷哐啷,她們手上的塑膠袋被丟進回收箱,撞出悶響。長廊裡迴盪的回聲,把他定在原地。他的視線先追了過去,沒有立刻提腳。別人眼裡那只是垃圾,在他眼裡卻沉著另一種重量。

*

范文寧倒完汙水,返回太平間路上,遠遠聽見一陣腳步聲自長廊傳來。他下意識停住。那個身影陌生,不像家屬,也不像他平時碰見的清潔工、運屍員或偶爾巡視的護理師,更少有人會獨自前往此處。可那腳步卻異常堅定,不帶一絲遲疑,像是對這裡熟門熟路。

門被推開,她走了進去。眼鏡映出冷白的燈光,髮髻盤得俐落,背影挺直,舉措沉穩。她沒有半點徬徨,反倒像早已計畫好此刻的每一步。范文寧屏住呼吸,刻意壓低腳步,悄聲靠近。

女人徑直來到他稍早關注的屍櫃前,俐落拉開櫃門。冰冷的氣息竄出,屍袋打開,裡頭躺著的是一名五歲男孩。她換上隔離衣,動作熟稔,抬手掛上頭燈,白得刺目的光柱猛然切開陰影,映出一張沉著卻帶著寒意的臉。

當她指尖落在孩子額頭,她的眼神卻微微一軟,低聲呢喃—「小寶,醫生阿姨來了,我們把手術做完,好嗎?」

那句話與她的臉孔形成鮮明對比。話音剛落,她已從背包裡取出手術刀。刀鋒在光下冷冽一閃,穩穩抵在孩子的頭部。她的動作鎮定到近乎漠然,卻透著一種對亡者不容侵犯的情感。

范文寧心頭竄過一股不安。他忍不住想靠近看得更清楚,腳卻一個沒穩,鞋底摩擦聲在靜室裡響得刺耳。

女人的動作立刻停住,如弦被拉緊,猛然回頭—「是誰?」

那才是他想問的問題。這明明是他的領域,卻反倒被當成是打斷一場慎重儀式的不速之客。頭燈直射過來,像審訊室裡的燈,把他照得難以睜眼。范文寧抬手指了指胸前的工作證,擠出生澀的中文:「我在這裡工作……妳在幹什麼?」

她只淡淡掃了他一眼,又看向他身旁的清潔車,聲音清冷:「打掃完就走,這裡我會處理。」

女人是威大醫院的神經外科醫師鄭琬平。她「執刀」的孩子小寶原是她的病患,卻因術後併發症死去。她回來,不是為了補救什麼,而是想將缺失的一角補上,保留孩子最後的完整。這些理由,她沒有必要,也不打算對范文寧多作解釋。說罷,她重新低下頭,繼續未竟的動作。手術刀劃開頭皮,她從一個像是冰桶的箱子裡取出骨片,準確嵌回孩子的頭顱。

范文寧心口一縮,本能地感到不安,卻又被她那股決絕與精準牢牢吸住目光。這舉止不像盜竊或褻瀆,更像是在履行某種只屬於她與亡者之間的承諾。

該離開了嗎?眼前的畫面卻不自覺牽引著他,那好像是源自心靈深處的召喚,有股本能的渴望在他五臟六腑間竄動著。

片刻間,他看到鄭琬平在僵硬的皮膚縫合略顯吃力,忍不住迸出口:「妳應該要用 2-0 PDS 針,屍體凍僵了。」術語從舌尖滑出,他也被自己愣了一下。鄭琬平的手微微一頓,抬眼看他。而他知道自己多管閒事了,卻沒有退後。

「不關你的事,你可以走了。」鄭琬平語氣冷硬,劃出界線。范文寧卻自顧自地上前,按住孩子頭皮的裂口,低聲道:「我來固定,妳縫合。」她抬頭對上他堅定的眼神,這次沒再反駁,只是讓針線繼續前行。

動作竟出奇地自然,他與鄭琬平默契地協作著,彷彿有什麼早已刻進肌肉的記憶牽動著他的手。縫針一下一下穿過皮膚,他的視線忽然飄移,眼前的畫面彷彿被另一段光景覆蓋—

耳邊先是湧進一片雜音,急促的心電圖滴答,器械碰撞的脆響,指令此起彼落。那是如戰場般的手術室,時間在耳邊狂奔。口罩下滿是熱氣。

眼前的手術檯上,少女的臉龐被撕裂,血流不止。他盯緊那道破口,指尖沒有一瞬移開,飛快對齊、拉緊、縫合。助手急促的越南話報告混著嘈雜器械聲,他只是短促點頭,整個人繃在那道傷口上。縫線一次次收緊,指尖早被血水浸透,燈光刺白,血痕閃爍,像要把他吞沒。呼吸和縫線的節奏在胸腔裡重疊,他只能死死跟住,不容片刻分神。

時間被拉長到極限,直到最後一針落下,裂口終於閉合,少女的呼吸漸漸平穩。四周聲響在瞬間抽離,他胸口猛然一鬆,長長吐出一口氣—那是死線邊緣,硬生生奪回的一息。

范文寧被自己過於用力的呼吸喚回眼前,每一口氣都壓著隱痛,彷彿過往赤裸攤在眼前,逼著他去直視。他眨了眨眼,才猛然意識到自己身在何處。眼前的針線正從孩子的頭皮穿過,細密地拉攏傷口。鄭琬平收起最後的針,而他的手依舊穩穩按在裂口上,像要藉著這力道,把胸口那道縫也一併壓住。

「你該離開了。」

一場不知該如何定義的手術落幕,鄭琬平脫下手套,從錢包抽出兩張千元紙鈔遞去,打算替剛才的合作畫上句點,誰也不欠誰。

范文寧愣了一瞬,那種被錢打發的熟悉感,像重重一巴掌落在臉上。他心口悶著,卻還是伸手接下,正要轉身離去時,只見她推著屍櫃要送回去,卻卡住不動。他上前一把幫忙,力道過猛,肩側的包包應聲滑落。嘩啦一聲,東西散了一地—剛掙得的兩張紙鈔,還有一把把藥品和醫療耗材。

鄭琬平的眼神瞬間冷冽,像刀刃般直指他:「這些東西,你哪裡來的?」

范文寧抬了抬眼,神情不變,只低聲道:「我只是撿你們不要的。」話未落完便半蹲下,把散落的針劑包裝、未拆的器械一件件拾回。他沒說的是,那些醫材來自稍早護理師丟棄的那幾包塑膠袋。

「我不跟小偷交易。」她冷聲說,把原本遞出的兩千元收回,動作乾脆決絕。范文寧心口一沉。他在意的不是那些鈔票,而是她收回時的手勢,像一把刀,把他的價值給一併閹割掉。

「你們這裡的人都這樣嗎?說話不算話。」沉了半晌後他開口,用越南話吐出,字字像長久壓抑後的控訴。

「你說什麼?……你到底是誰?」她眉頭一皺,語氣多了幾分戒備。

范文寧轉回英文,聲音冷硬:「就因為我是越南人,我不懂你們的話,就能這樣欺負人?」

鄭琬平臉色徹底冷下來:「不管你是哪裡人,我就事論事。你拿這些東西要做什麼?我可以投訴你。」

范文寧掏出手機,螢幕亮起,舉起對準她,口吻帶著鋒芒:「妳剛才做的事,我也可以投訴妳。」

兩人僵持著,沿著屍櫃滴落的血水正一點點暈開,染紅了范文寧的襪子。冷氣呼呼作響,像把時間凝滯在此刻,寸步難移。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價