活動訊息

內容簡介

哪件事比較可怕?

是不再被愛?還是看到我愛著的、而他也愛著你的那人不再相信你的愛?

他振筆捕捉每一個稍縱即逝的「瞬間」,藉此追索、架構出「永遠」。

他的意圖不是身處於當下的時代,而是讓愛與真理溢出時間之外──

瑪德蓮也許是最常出現於紀德筆下的女子,她們可能化為其他芳名,那聖潔美好的言行卻終究令人想起紀德自身最感虧欠的女子──表姊瑪德蓮。1926年出版的《如果麥子不死》中,紀德年輕而狂妄的筆止於與表姊結縭,彷彿對理想的疑惑全都在這一刻找到解答與寧靜歸宿。然而在紀德過世之後才出版的《遣悲懷》中,坦率揭露了自己在婚姻中企圖追求的美好,在後來的年歲裡全都一再遭到背叛,那是年輕時嚮往美與善的紀德始料未及之事。

〈遣悲懷〉寫最深的愛與最令人懊喪的背叛,另外收錄紀德談詩論藝的日記,天真爛漫,對藝術與生命抱著崇高理想與熱情,與〈遣悲懷〉的深沉悲愴堪稱強烈對比。愛情是一代哲人希冀藉以寄託自身一切藝術理想的美夢,然而在此純潔愛情中,希望與失望卻永遠各據一方。

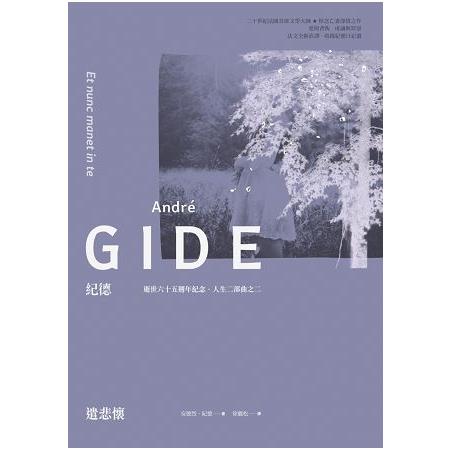

=有關紀德為贖罪而寫的「人生二部曲」=

人生二部曲之一《如果麥子不死》|對善與美的戀慕 對自我最毫無保留的檢視

人生二部曲之二《遣悲懷》|紀德悼悔亡妻深情之作

本書特色

◎二十世紀法國首席文學大師悲劇性的一生最真實自剖

◎〈鞦韆上的假面天使〉阮慶岳專文導讀(標題暫定)

◎愛與背叛、虔誠與罪惡──悼念亡妻深情之作

◎收錄熾熱論藝術、論文學、論理想的紀德年少日記

◎法文直譯全新譯本|「法語譯者協會翻譯獎」首屆獲獎譯者擔綱翻譯

紀德對自身日記自道:「但願有朝一日,某個跟現在的我年齡相仿、價值觀雷同的年輕人在翻閱拙著時會感到悸動,感覺自己受到重塑。除此之外,我沒有其他野心。」

《紀德日記》法國編輯讚譽紀德的日記「是一個百態千姿的文本」:「紀德的日記是一個開放、多元、零碎但不零散的文本……貼近日常,描繪人生的高低起伏、偶然相遇,琴韻、書香,小說創作的契機,對萬般問題的思索──道德、美學、性愛、政治、社會學、宗教……《日記》的結構骨幹是紀德無時無刻不與自己進行的對話。作為思考、辯證、藝術剖析的場域《日記》也為作者建構出一座鏡廳,讓他的創作在那裡自由投射、折射、反射、繞射。」

目錄

◎導讀|鞦韆上的假面天使 ◎阮慶岳

「紀德是一個敢於指出時代去向、也勇於與全世界為敵的作家,他無懼無悔地坦露自己的私密一切,視本能與現實為真正的真理,但是卻發覺他其實並沒有勇氣與所愛者真正的相互作告白⋯⋯」

◎遣悲懷──就此長存你心

「那時我會自問,如果我們之間的愛在它所有組成元素都已經支離破碎之後卻仍能持續,那麼,它到底是由什麼構成的? 」

◎瑪德蓮日記──如果能為她帶來些許幸福

「她的一滴眼淚都比我的幸福汪洋更深重。」

◎紀德日記選(1889-1923)──靈魂是座展演場

「最美的東西是從瘋狂呼嘯而出,而後用理性書寫而成……作夢時衝向瘋狂邊緣,寫作時盡量逼近理性。」

◎紀德年表

序/導讀

導讀

鞦韆上的假面天使文/阮慶岳(作家・元智大學藝術與設計系教授)

紀德以擅長的告白體所書寫的《遣悲懷》,用來追憶逝去的妻子、也是長他兩歲的表姊瑪德蓮,無疑是優美也誠摯的文學,更是動人心魄、幾乎讓人不忍卒讀的一本懺情書。

他們相知於青梅竹馬的童時,但看似真正促成婚約的動機,卻是因紀德曾經撞見瑪德蓮發現母親與別的男人有染後的哭泣,這讓紀德心生哀憐與保護的心意。然而,紀德完全知道自己性向所在,在詢問了醫師的意見與得到鼓勵後,他毅然開啟了這一段愛與折磨的漫長關係。

這關係以堅強的互信互愛啟始,卻逐漸淪入紀德所寫:「我們之間從不曾嘗試對此做溝通解釋。她本身從未有所抱怨;有的只是一種沉默無語的認份和從未言明的失意。……還有,當痛苦變得無以忍受時,無論是她或是我,我們是如何只能藉由竭力相互疏遠、擺脫對對方的依戀,才得以承受住那種尷尬(我採取的是這個字眼最強烈程度的意義)……」

原本真正相愛的兩人,卻為何會走到這樣的路途去呢?

這也許要從紀德的文學意義談起。紀德是少見能堅持以自傳性風格,來逼視自我內在的作家。他以著類同先知般的使命感與冒險精神,直接挑戰與反叛整個時代所信仰的理性及知識,同時對於個體生命所具有的獨特神祕意義,則高舉著維護其存在可能的保衛態度,因此對於自然的、感官的,以及自由的生命狀態,不斷發出近乎美德般的高亢歌頌語調。

這其中暗示著對於瞬間的存在意義、不確定的一切可能,以及必須持恆堅持的渴望態度,某種積極也絕對的嚮往。其中,紀德想與之勇敢對決的,應是他從小承繼的嚴格清教徒道德觀,以及由科學與理性建構的「絕對」價值體系。他似乎正在建立時代中緩緩甦醒的新宗教,以對存在、個體與本性,致上令人詫異的高度敬意,也藉此控訴有強制意味的集體道德秩序,對於個人思索的不斷凌駕。

紀德有如一個亟欲打倒舊價值體系的唐吉柯德,英姿風發也勇氣畢露。然而相當可悲與戲謔地,他所愛的瑪德蓮卻似乎正是這樣舊價值的代表者,因而總是以一種他自小就熟悉(如同紀德母親般)的優雅、自制及寬大態度,不時來質疑(並包容)他所嚮往的行事路徑,也造成兩人間劇烈的矛盾及苦痛。

紀德以告白式的書寫意圖溝通,卻被瑪德蓮回應說:「假使你能知道那些文字為我帶來的悲傷,你就不會把它寫出來」所擊潰。而在日後自己寫著:「她比我大兩歲,但在某些日子裡看到她時,這個年齡差距卻彷彿是兩代之間的差別。」以及:「我輸了這場遊戲,我放棄了。從此以後,我任憑她去!我也不再愛她,不想再愛她;愛她讓我太痛苦了。我所夢想過的一切,我牽繫在她身上的一切,不都已經屬於過去,屬於萬事終將歸入的墳墓?」

但是,紀德其實又深深依戀著瑪德蓮(以及她所代表的那一切舊價值體系),他因此又寫著:「事實上,她掌控了我的心靈和我的思緒……而且那股力量是她在不自主的情況下散發出來的,因為她向來不會刻意去主宰別人或使人困惑。」

於是,讓自己陷入難以自拔的矛盾深淵裡,只能眼睜睜看著道德與真實(或說舊世界與新世界)的鴻溝,不斷折磨凌虐著兩人間的信任與愛。

一九一八年的夏秋之際,紀德與一個男性伴侶去倫敦旅遊,獨自哀痛在家的瑪德蓮,把紀德寫給她的信件全部燒光。紀德知道後情緒崩潰,在日記裡寫著:「……因此而消失的是我身上最好的那個部分,不再有它可以為我制衡最壞的那個部分了。在超過三十年期間中,我將自己最好的部分給了她(而且仍持續在給),日復一日,再短的分別也不例外。驟然間,我覺得自己毀了。我再也無心於任何事。我不費力氣就可以殺死自己。」

然而瑪德蓮的死去,反而讓紀德見到自己其實的擺盪與矛盾,舊世界的一切不再是罪惡的淵藪與藉口,新世界的神明卻依舊惚恍難明。紀德此時沈痛的回顧自己:「缺少了她的靈魂發出的純淨聲音,我覺得自此彷彿只能在周遭聽到俗不可耐的聲響,混沌、微弱而絕望。……以前,我寫的一切都是為了說服她、引導她的思維。那些文字彷彿構成一段漫長的辯詞;沒有任何書寫像我的作品這般源自如此私密的動機。倘若讀者看不出這點,那就讀不出什麼真正的意義了。」

紀德是一個敢於指出時代去向、也勇於與全世界為敵的作家,他無懼無悔地坦露自己的私密一切,視本能與現實為真正的真理,但是卻發覺他其實並沒有勇氣與所愛者真正的相互作告白。他在瑪德蓮死後寫的《遣悲懷》,以及逐步整理出版的日記,彷彿是要重新彌補什麼缺失的記憶,是一種對愛情的告解、懺情與再宣示。

這些可貴的書寫,同時也是時代在新舊交織辯證、相互撕裂的過程中,對於人類心靈在其間因而顯露的徬徨游移,所提出最直指核心的哀悼與控訴吧!

試閱

有時我確實會到離她很遠的地方,一走就是許多天。但打從孩提時代開始,我就養成向她報告一天的收穫,並在心神中將她與我的悲傷和喜悅聯想在一起。昨天晚上我就是這麼做的,但忽然間我想起來,她已經死了。

一切驟然失去了顏色,變得暗淡無光,無論是近來我對一段遠離她的時光所作的回想,或是我回想那些事的那一刻;因為我在思緒中重新經歷那些事,都是為了她。我立刻明白,失去她以後,我的存在也變得枉然,再也不知道為什麼自己現在還活著。

我不太喜歡我為了尊重她的謙虛而在我的書寫中替她取的「艾曼紐」這名字。她真正的名字之所以令我歡喜,可能只是因為自小開始,她在我心目中就一直召喚出優雅、溫柔、聰慧和善良的形象。當其他人也取這名字時,我會覺得它彷彿遭到篡奪,我覺得彷彿唯獨她有權利用這個名字。當我為我的《窄門》創造出「艾莉莎」這名字時,那並非出自矯情,而是基於保留。艾莉莎只能有一個。

可我書裡的艾莉莎並不是她。我描繪的不是她的圖像。她只是成為我構思女主角的出發點,我不認為她曾在其中認出多少自己的身影。她從沒和我談過那本書,因此我只能推測她讀它時可能有過的思索。那些思索對我而言一直帶著悲痛的色彩,就像一切源自她內心那股深沉哀愁的東西;我是在很久之後才開始揣測出那種哀愁的,因為她那極其含蓄的性格一直阻止她將其顯露、表達出來。

我為我的書設想出來的劇情無論再怎麼美,難道它不是在向她證明,面對現實劇碼的我一直是盲目的?想必她感覺自己比艾莉莎簡單得多,比她正常、平凡得多(我的意思是說:比較不像高乃依描繪的女性角色,比較不緊繃)?因為她無時無刻不在懷疑自己,懷疑自己的美麗、優點,懷疑一切為自身光輝、價值造就力量的事物。我相信,後知後覺的我對她的理解終於清楚多了,但在我的愛意最強烈的時候,我對她的誤解居然能深到那般程度!因為我的愛意使勁做的事並非讓我接近她,而是設法讓她接近我發明的那個理想人物。至少這是我現在的感覺,而且我不認為但丁對貝緹麗彩的行為與此有何不同。在她已不在人世的此刻,我之所以企圖重新找到、重新描繪她的往昔身影,那也是──特別是──為了一種做出補償的需求。我不想讓艾莉莎的幽靈遮蔽了她真正的存在。瑪德蓮很堅持不要我試圖到她妹妹臨終的床前見她最後一面。我從塞內加爾回來以後,得知華倫汀在經過兩個月的可怕折磨以後,終於剛步入她還能盼得的唯一安寧。我打算立刻趕往她家弔唁,兩位外甥女在那裡等著我,但瑪德蓮先是發了電報,然後又打電話,求我別去:「懇切拜託你在和我見面以前不要回艾裴隆街。」由於巴黎還沒有任何人知道我回來的消息,我在那兒沒別的事,趕忙搭上第一班火車就到了庫佛維爾。我問她為什麼那樣堅持,她說:「一想到你會看到華倫汀的美麗臉孔因為死前的掙扎而完全走樣,我就覺得很痛苦。有人告訴我她變得面目全非,那不是我希望你對她保有的記憶。」在那個當頭,我認出她那種從任何難以承受的情景前本能抽離的個性,但在我眼裡,她給我的理由只對她自己有效。基於同理心,我可以理解那些理由,但我無法贊同它們。罷了。當我突然接到她去世的消息,再度回到庫佛維爾,我正準備推開她小房間那扇門時,我想起那天,也就是一個月之前她對我說的話。我在希特雷的依芳.德雷斯特朗日那裡逗留了一陣,是她開車載我回庫佛維爾的,她把我留下來人就走了────沒錯,瑪德蓮的冰冷遺體就在那小房間裡,而就在我要打開那扇門時,我遲疑了一下,心想她是不是也會對我說同樣的話:「別來見我最後一面。」然後我又想,由於她沒經過所謂臨終前的痛苦掙扎,我再度看到的她應該和兩週前我離開她時差不多,只不過因為死亡而變得寂靜罷了。

當我走近她安息的床時,我很驚訝她的臉龐呈現出來的嚴肅。她的嫻淑及客氣向來為她的善良賦予如此光芒四射的力量,但那些特質彷彿只駐居於她的眼神中。於是,由於她的雙眼已經闔上,現在,她的五官線條中除了肅穆,沒留下其他東西;又於是,我望向她的最後那一眼提醒我的只會是她在生前必然早已對我的生活做出的嚴厲評判,而全然不是她那種難以言喻的柔情。她溫和地責備密友雅涅絲.柯波 的縱容習性。話說回來,她自己救助窮人時也對他們的缺失和弱點非常縱容,不過面對那些找不出任何藉口可以解釋他們為何沉淪在貧困中的人時,她倒會把自己武裝起來,顯得緊繃且不耐。她那種嚴厲完全不是出於天性,不過一旦她認為某個事物是罪惡,光是不允許它出現在自己身上對她而言還不夠(尤有甚者,她對罪惡的極端嫌惡使她毫不費力就能做到這點),而且她似乎覺得,假如她不能大剌剌地譴責別人身上的罪惡,她就等於是在鼓勵罪惡。她堅決相信我們的社會、文化、風俗全都因為自滿和鬆懈而逐漸解體,而在她所認為的鬆懈中,她願意看到的只有軟弱,而毫無自由主義或慷慨的成分。她的善良本質緩和了那一切,而如果有些人主要只見識過她那柔光四射般的優雅嫻淑,我在這點上表述的意見恐怕會使他們感到詫異。我遇到過一些頑強的清教徒,她和那些人毫無相像之處。

不,若要按照我的願望、我的職責談論她,我不能用這種方式。我一旦設法描繪出某個圖像,許許多多回憶就會猛地起而否決它。我還是盡可能單純地回想就好。

由於她從不說自己的事,我完全不知道她最早的記憶是什麼。她倒存在於我所有幼時記憶裡。回溯到最久遠的初始,我看到的是她;除此之外,在我最稚嫩的歲月中,就只有一片闇黑,我只是在其中摸索前行。不過她之所以開始在我的人生中扮演她的角色,是拜一個悲劇事件之賜,我在《窄門》和《如果麥子不死》裡頭都說過這件事。當時我們年紀多大?她十四,我十二,應該是這樣沒錯。我沒法確切記得了。不過在那以前,我已經能尋溯到她的微笑,甚至我似乎覺得,都是因為我對她的愛意將我喚醒,我才對存在這件事有所意識,才開始真正存在。這彷彿是在說,我身上的一切除了源自她的部分以外,沒有任何良善之處。我的童稚之愛跟我最早的宗教熱忱交融在一塊;或者至少是因為她的緣故,那份愛意讓某種仿效心理滲進了我的宗教情懷。我似乎也覺得,在我趨近上帝的同時,我也趨近了她,而我喜歡在那種緩慢的昇華進程中感覺她和我周遭的土地逐漸縮小。倘若我不曾認識她,我會變成什麼?今天的我可以問自己這個問題,但在當時,這個問題並不存在。拜她之賜,我在我的糾結思路間隨處都能找到晶瑩閃亮的線索。雖然我在她的思緒中看到的是一片清明透徹,我必須承認我的內心充滿暗影,只有最好的那部分會與她產生交感。當時我的愛意是如此充沛而強勁,現在我似乎覺得那份愛只是更深地分裂了我的本性,而且想必我很快就明白,儘管我自以為把整個人付出給了她(那時我還多麼童稚天真!),我對她的崇拜之情並無法消除其他那些部分。

有些人在知道我此方面的想法以後,非常詫異一股那麼聖潔的影響力竟完全不足以讓我的書寫免於不純淨的成分。我們的表親奧嘉.卡亞特曾經向她表示過這種詫異,瑪德蓮告訴我當時她給的回答是:「我不認為自己有權利在任何方面改變他的思考傾向,而且如果安德烈可能為了顧慮我而寫出不完全是他認為自己該寫的東西,我會怨自己。」我寫的書有不少她從沒讀過,首先是因為她會刻意把目光從令她感覺不愉快或難受的事物移開;不過我認為她也是希望留給我更大的自由,不必冒著受她責難的風險、不必害怕會傷害她,她要讓我擁有如此的寫作自由。

儘管我說了這些,不過當然我對此無法確定。即便是靈魂最透明的人,也不會讓別人看見其中的許多折曲,就算是愛著自己的人也不例外。無論是評論文章、辱罵言論,想必都已經提供給她足夠的訊息,讓她知道我的一部分創作具有何種性質,即使她從沒親自看過那些作品。她對我小心掩藏了她可能從中感受到的痛苦。不過就在不久前,在一封她寫給我的信裡,有一句對我發出警訊的話,它似乎與我前面所寫的有所矛盾:「假使你能知道那些文字為我帶來的悲傷,你就不會把它寫出來。」(不過這裡所指的文字跟所謂「善良風俗」無關,而是一段乍看之下具有褻瀆性質的論述,是《新法蘭西評論》刊登的,而她的目光不巧瞄到那些詞句。)那時我似乎覺得她逾越了她的角色⋯⋯我們之間沒有多做什麼解釋。我只是當作沒這回事,而她對我的愛也讓她採取了同樣態度。

訂購/退換貨須知

購買須知:

使用金石堂電子書服務即為同意金石堂電子書服務條款。

電子書分為「金石堂(線上閱讀+APP)」及「Readmoo(兌換碼)」兩種:

- 請至會員中心→電子書服務「我的e書櫃」領取複製『兌換碼』至電子書服務商Readmoo進行兌換。

退換貨須知:

- 因版權保護,您在金石堂所購買的電子書僅能以金石堂專屬的閱讀軟體開啟閱讀,無法以其他閱讀器或直接下載檔案。

- 依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等),不受「網購服務需提供七日鑑賞期」的限制。為維護您的權益,建議您先使用「試閱」功能後再付款購買。

商品評價