-

排序

- 圖片

- 條列

韓復榘:傳說與史實對比研究

本書利用真實可信的原始檔案文獻,努力恢復韓復榘的歷史本來面目,不掩非,不飾是,不拔高,不貶低,每一章都從有關韓復榘的傳說入手,在傳說和檔案文獻的對比研究和考證,逐漸得出真實可信的結論和原始事實經委。本書從撰寫之初,就立志於對原始檔案文獻的使用,完全排除了既有的又似是而非的觀點。利用真實可信的原始檔案文獻,努力恢復韓復榘的歷史本來面目,不掩非,不飾是,不拔高,不貶低,一切評價皆首先考慮在當時的歷史環境下和其他人的橫向對比,再得出結論。而且,力爭每一章都是先從有關韓復榘的傳說入手,在傳說和檔案文獻的對比研究和考證,逐漸得出真實可信的結論和原始事實經委。

城牆與戰馬:俄羅斯與18-20世紀初的中亞草原

本書以大量一手史料深入剖析18-20世紀初俄羅斯征服和統治中亞草原的歷史進程,關注近代俄羅斯如何在該地區建立統治體制,以及草原游牧社會如何在俄國統治之下經歷現代轉型。借助自然地理的便利條件,俄國以修築要塞線和組織哥薩克軍團為主要手段逐漸控制草原地區的北部邊緣,並通過建立草原統治體制、吸納游牧部落首領為各級官員、以要塞線軍力劃設行政邊界、以社會經濟政策引導牧民定居等方式,逐步將其影響力投射到草原腹地。 19世紀末,上百萬歐俄移民遷入這一地區,引發了人口族裔結構、生產方式和產業格局的歷史性變革。本書還探討了中亞草原近代歷史與當代中亞國家現狀之間的延續與變革,由此管窺現代中亞形成的歷史進程。 本書特色 多角度呈現18-20世紀初俄羅斯對中亞草原的征服與統治,關注俄羅斯建立的統治體制和游牧社會的變遷,探討中亞地區的現代轉型歷程。

從肉刑到流刑:漢唐之間刑罰制度的變革

自漢文帝廢除肉刑後,刑罰長期陷入「死刑太重,生刑太輕」的窘境。歷經六、七百年的摸索,直至流刑的成立與成熟,刑罰失衡的問題才終於解決。以肉刑為核心的「古典刑罰」在流刑創制入律後走入歷史,以徒刑、流刑為主體的「傳統刑罰」逐漸奠定。本書以流刑為主題,展開漢唐刑罰的系列研究,透過刑罰變革的鉅視角度,揭示從肉刑到流刑的歷史軌跡,進而闡釋流刑創制的契機與意義。 本書特色 流放刑,一種源遠流長又變化多端的刑罰。作者能小處著手,大處著眼,兼具微觀考察與宏觀視野,以雋永典雅的筆調,娓娓道來流刑的發展、變遷與地位。

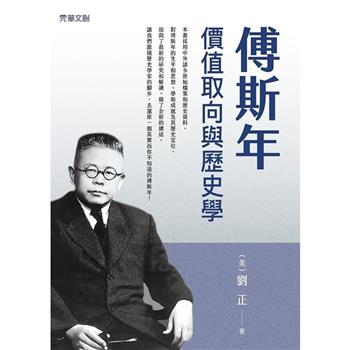

傅斯年:價值取向與歷史學

這部將近30萬字的專著,使用原始檔案對傅斯年的生平和思想及其歷史學給與了最新的研究和解讀。尤其是傅斯年的國民黨員身份的認證、長期參加國民黨部組織活動、和軍情機構保持長期秘密聯繫等等重大歷史事實,都是第一次被劉正教授披露出來!更為重要的是:劉正教授對傅斯年炮打宋子文的行為給與了深刻的批判,他肯定了宋子文的清廉和無貪腐行為。並且對傅斯年炮打孔祥熙的行為給出了最新的調查和結論。該書還特別批判了學術界不負責任的誇大傅斯年的各類作品。 本書還原一個真實而你不知道的傅斯年! 作者簡介 本書採用中外諸多原始檔案和歷史資料, 對傅斯年的生平和思想、學術成就及其歷史定位, 給與了最新的研究和解讀,做了全新的總結, 讓我們跟隨歷史學家的腳步,去還原一個真實而你不知道的傅斯年!

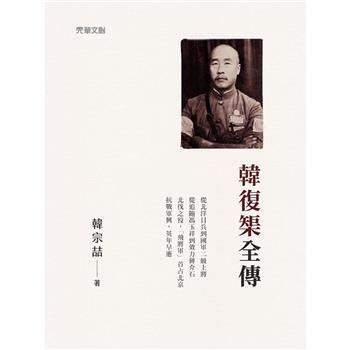

韓復榘全傳

韓復榘作戰勇敢,又比較有文化,方深得馮玉祥的重用和信任,一步步提拔,而成為馮手下的一員大將。他對儒家哲學極為讚賞,且讀過一些孔孟理學之作,並非完全一介武夫。—— 梁漱溟 韓復榘在西北軍以能詩文,擅書法發跡。他在山東主政後,把一些術士、僧道統統趕出衙門,並重用何思源、梁漱溟、趙太侔等西新派文人。韓與張宗昌的不同,是由於文野之分。—— 徐北文 到了我這個年齡(84歲),已不必對一件事做違心之論,更不必言過其實。本著良心和良知,我可以這樣說:在我一生戎馬中,耳聞目睹的陸、空軍將領如同過江之鯽,但像韓先生這樣與部下同甘共苦,戰場上臨危不亂、指揮若定的將領,我實實在在沒見過第二人。—— 傅瑞瑗

生死存亡十二年:平定縣的抗戰、內戰與土改

本書描述了日本入侵如何打亂了山西現代化的步伐,給中共提供了一個在廣大農村武裝建立根據地、建黨整黨的絕佳機會,而土改和除奸反特又如何將國民黨與閻錫山的勢力幾乎消滅殆盡,使得共產黨可以充糧擴軍,並最終奪取了全國的政權。本書不光描述了抗戰、內戰、土改、除奸反特的慘烈,也探討了結構、文化與個人因素對暴力的影響,並為中共如何能夠戰勝國民黨提供了一個縣域的視角。這些歷史教訓對中國今後的政治與社會發展有非常重要的借鑒意義。 本書特色 一幅抗戰、內戰與土改的慘烈畫卷, 一個對其暴力機制的詳細分析, 一部圖文並茂、不忍卒讀卻又不得不讀的歷史社會學力作。

唐代宮廷防衛制度研究:附論 後宮制度與政治

宮廷是皇帝寢居與視事之所,也是國家權力最高機構之所在,為了維護宮廷的安全與秩序,保有宮廷的神聖性與隱密性,宮廷防衛極其重要。 本書從宮門的開閉、宮廷的門禁制度、官吏入宮與車馬僕從的管理、宮廷防衛體系的建構及其演變、宮中的監獄等面向,說明唐朝如何佈下宮廷防護網,並以稽查嚴管,強化宮廷的防衛力道。至於其中存在的制度與人為缺失,也是本書要探索的課題。 本書附帶討論後宮的兩個群體—宮官與宮女。女主專政時其權力的堅強後盾,就是其背後有以宮官為主的宮婦群體。宮女身分雖卑賤,但連結的人際網絡甚廣,在宮廷變局中的群體動向與派別勢力,常對事件有不小的影響力。 本書特色 宮廷學的內容複雜多變,本書從宮廷防衛與後宮政治兩個角度,窥探宮廷學的奧祕。

民國名人張璧將軍別傳

民國名人張璧先生,這位早期華興會和同盟會的元老,這位在辛亥革命、光復軍、二次革命和護國運動等大小運動中衝鋒陷陣的陸軍中將,這位曾經親身參與將末代皇帝請出紫禁城的京師員警總監,這位中華武林瑰寶「大成拳」命名人,這位「四存學會」和電車公司董事長,這位在七•七事變時保衛古都北平免受日軍炮火摧毀的中國人,這位在舊北平有名望的青幫老大,這位傳說中的天津事件首要分子,這位舊軍官拒絕出任偽滿洲國陸軍總長,這位以漢奸嫌疑被批捕的前公用總局局長……他的縱橫跌宕、褒貶不一的一生,一直被糾纏在民間傳聞和報刊影視戲說的誤讀和辱駡之中,晚年猝死在國民黨的監獄中。 歷史的真相究竟如何?本書作者在充分地利用真實的第一手史料的基礎上,辨析諸多史料和傳聞的異同,力求完整、客觀而公正地向學術界揭示出民國名人張璧將軍一生真實經歷及其不為人知的生平史事,在此基礎上對他的功過是非給出我們的答案。 本書特色 歷史的真相究竟如何? 本書在真實的第一手史料的基礎上,力求完整、客觀且公正, 揭示民國名人張璧將軍一生真實經歷及其不為人知的生平史事, 對他的功過是非給出我們的答案。

三尺春秋:法史述繹集

本書以「法律史」為論域,以學術評論為體裁,除「序言」、「附錄」外,收錄二十篇文章,共分三編。 第一編「學術史述評」立足文獻(敦煌吐魯番法律文獻、《天聖令》、《至正條格》)、方法(歷史書寫、古文書學)與特定主題(公司形態),搜羅海內外相關研究業績,呈現研究演進,評析個中得失;第二編「學術書評」擇定七本專書,廣涉刑罰、法源、司法官群體、訴訟社會、法律知識傳播、區域社會等領域,呈現最新動態,積極尋求學術對話;第三編「讀書心得」以四本著作為楔子,延伸討論法史教科書編纂、教學課程設計、近代中日學者交流、法學經典重刊等話題,借鑒域外經驗,思考教學與研究的改進之策。 本書特色 立足法史領域,拓寬反思視野, 勾勒研究演進,反映學術前沿, 評析範式優劣,尋求理性對話。

陳寅恪別傳

陳寅恪先生的一生,經歷了滿清、民國、新中國三種社會變革時期,是近現代中國思想和文化、社會和歷史發展變換的真實寫照,其一生的遭遇和他的文化思想與價值取向,是一個傳統知識人在複雜的社會和歷史轉換中所出現的不可避免的悲劇。當傳統的價值取向失落之後,陳寅恪先生以其個人之力,獨守其舊,不為外界所左右,以其獨特的學術理性和文化心境構築了現實中不復完卵的價值取向,以他天才而傑出的研究成果和獨步而獨立的學術結論證明了,中國文化本位思想是中國社會和歷史發展的永恆價值尺度。 本書特色 陳寅恪先生的一生,是一個中國傳統知識人在三種社會變革時期和歷史發展過程中的典型代表,是近現代中國思想和文化、社會和歷史發展變換的真實寫照。本書是作者過去三十幾年中研究陳寅恪的總結和提煉。