出版故事 /書的故事

2020.11.16

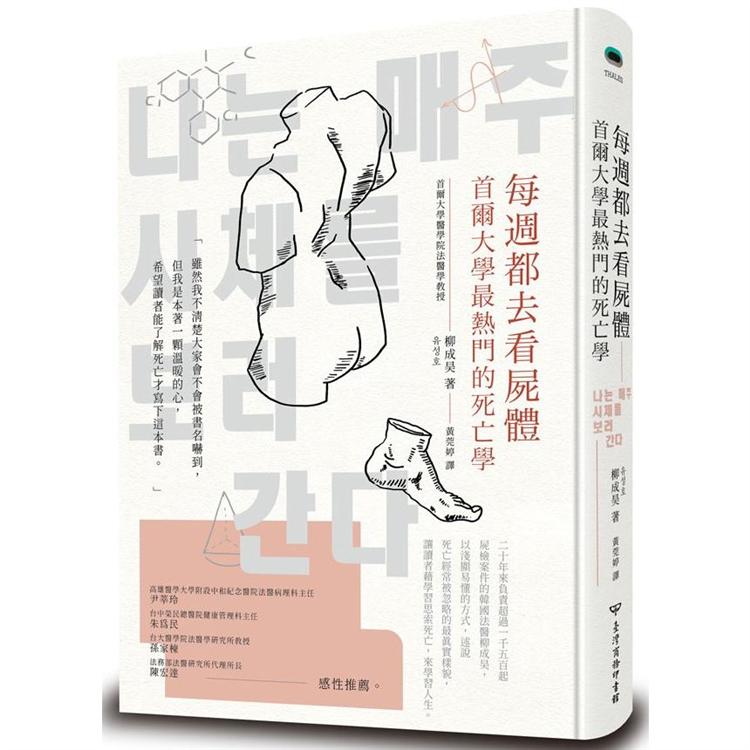

一本學習思考生死學的好書:《每週去看屍體》

文/臺灣商務印書館主編 邱靖絨

「雖然我不清楚大家會不會被書名嚇到,但我是本著一顆溫暖的心,希望讀者能了解死亡才寫下這本書。」

首爾大學醫學院法醫系教授,也是韓國人氣電視節目的諮詢專家柳成昊,藉由這樣一本小書有感而發。書中承載他期盼大眾翻轉對生死觀念的看法,也期望人們能從「人終有一死的角度」,重新看待生命的旅程。因為身為法醫,他與韓國國立科學搜查研究院簽協議,在包括首爾大學等幾間大學的法醫學教室,替每個地區的意外往生者進行屍檢。因此每周一是他固定到首爾大學醫學院工作與驗屍的日子,也是書名由來。

本書開頭從他的法醫工作出發,談他工作上的見聞,以及思考死亡的社會成因與社會脈絡。除了談死亡的種類與各種真相,他也談生命的走向,比如生命的尊嚴與品質,期盼韓國大眾不要因無謂的過度醫療療或延命醫療受苦,只因為無法接受死亡為人生的終站,畢竟這樣的觀念對自己與周邊親屬都是折磨。

他描述了韓國推動善終法的過程與觀念推廣之不易,認為人應當要能接受死亡為生命裡自然之事,也應當把握人生最後一程,比如日本銀髮族對「終活」的規劃,提早為生命臨終階段做「整理」,包括心靈與物質層面等。此外亦提醒年輕世代與大眾應該向死亡學習,才能勇敢把握人生,珍惜生命的可貴。他更相信,「學生們藉由學習死亡,能深刻領悟生命的可貴,懂得反思周遭事物,成長為有品格的文明之人。」

作者提到這本誕生的原由。他因受邀在首爾大學開設「死亡的科學理解」課程得到大學生的熱情回響,他提到可能許多學生是受CSI犯罪電視劇影響與好奇心驅使而來,但無論如何,這樣的主題受到學生歡迎,進而也使他萌生根據上課講義,寫下這本書的念頭。他用自身法醫經驗與角度出發,談一般較鮮為人知的法醫職業真相與見聞,也談所謂生命的事,還須包括最後的一程:死亡。因為「沒有人能免於死亡」,而且它是生命中最值得的學習。他認為不只要接納「死亡為生命的自然法則」,「死亡並非失敗,乃生命秩序」,更應要學習用不同角度去審視人生,看待生命中重要的事時,就會有不同的思辨與優先次序。一如書中提到,假若不思索死亡議題,「只是一味迴避,那麼我們也將不知道何處才是人生的終點。而當死亡真的到來之時,就只能受悲慘和悲傷的心情所羈絆,喪失替人生做美麗收尾的機會……」

在死亡真相中窺見社會真實樣貌,也是他的工作日常。除了略說各種死亡種類,從這位經常接觸屍體的韓國專業法醫眼中,也看到韓國社會許多問題與造成死亡的各種社會成因。他列舉一些例子,有的是為了領取保險費設計的死亡,有的是真相需被層層揭開才能被真正看見。比如一位外因死的孩子,即使從其傷勢推測並非滑倒造成,真相應為被施暴,但家屬卻找了醫生開假證明,以病死作結,逃避刑責。後來才重啟司法調查等,真相才能浮出水面。

此外,作者也提到,韓國的自殺率之高,已位居世界一二(僅次於立陶宛,為世界第二),也高於聽聞自殺率很高的日本。他提到因有些家屬掩蓋家人自殺的事實,不願被他人得知,而以死因不詳作結,而以他接觸與所見龐大數量的案例,他認為韓國社會的高自殺率恐怕更勝於眼前數字,而書中對韓國自殺成因與高危險族群的分析,亦有詳盡著墨。

作者在二十年來負責了超過一千五百起屍檢案件,他提到,作為社會性他殺的自殺是其中尤令他感到沉重的。因此,探問究竟為何死亡,雖是他身為法醫的工作重點,但不捨自殺事件頻仍,應也是他寫這本書思考與分享更多生命意義的起點吧。他在書中以真誠的肺俯之言,期待讀者能用寬闊的心胸及輕鬆的態度正視「死亡」,在思考「死」的過程中咀嚼「生」的意義,更引用「勿忘人終有一死」,「把握當下!」等金句,告訴讀者,回頭珍惜生命是既重要也必要的事。讀者不妨也藉這本書作為努力擁抱人生的開始吧。