出版故事 /書的故事

2022.03.21

我愛工作,工作會說Yes, I Do嗎?

文/大塊出版編輯 張晁銘

我們都知道個人生活與職業生活是分開的,但有沒有一種可能,早期的家庭經歷與行為模式,在無意識裡持續影響著我們的職場表現與決策模型?

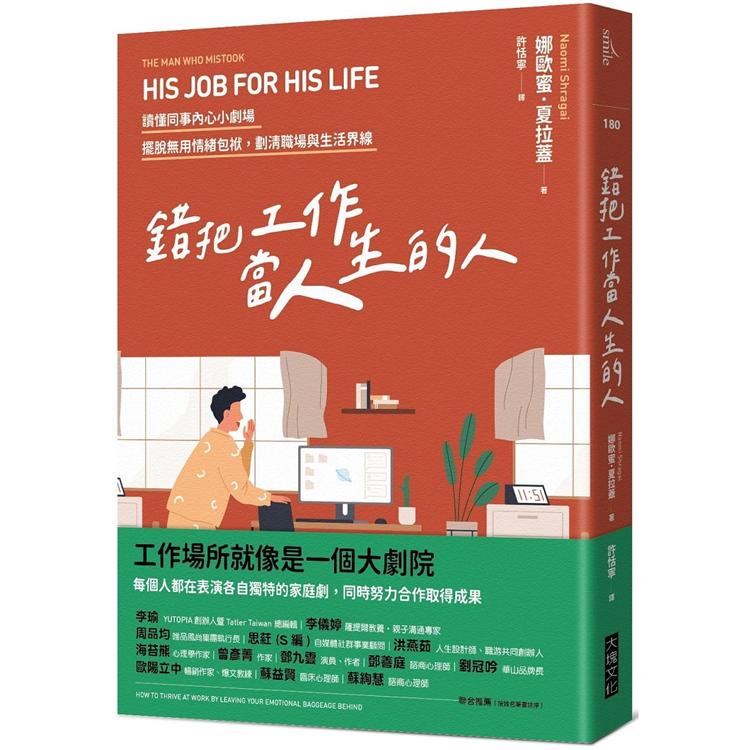

《錯把工作當人生的人》的作者娜歐蜜‧夏拉蓋也許是解答這個問題的最佳人選。作為一位執業三十多年的心理治療/諮商師,她也涉足職場關係與商業教練領域;而透過夏拉蓋多年的專業經驗,我們將會找到那張寫著「Yes」的答案紙。

每個人在步入社會之前,至少都在家庭生活18年以上,所以家庭不只型塑了我們的個性──同情心、謹慎、自信、責任感等等,卻也會影響我們在處理問題或解決事情時的經驗法則。其中尤其是創傷經驗、不愉快的經驗,會導致我們在職場上下決定時,下意識避開相關的選擇。

像是在成長過程中,假設父母是比較權威式的教育方式,子女不太能頂嘴、門禁很嚴格之類的;那麼當我們踏入職場,面對到主導性比較強的同事或主管,可能就會變得唯唯諾諾,不敢發表意見,創意種子還未萌芽就已在腦海中被扼殺。又或者小時候跟兄弟姊妹吵架,但自己永遠是被裁定要忍讓的一方;當工作上遇到意見相左時,很可能也會選擇放棄自己的意見以避免衝突。

或是有的工作者,他們會投射父母的權威形象在主管階級上面,可能過度依賴主管或會過分在意有沒有得到主管關愛的眼光;說到這兒,不得不提《錯把工作當人生的人》的原文書名其實換過一次,原先的挺有趣,甚至有點鬧──《錯把老闆當老媽的男人》(The Man Who Confused His Boss For His Mother)。換句話說,沒錯,就是職場媽寶!你腦中是否立刻浮現了一些畫面或是某些人的形象?職場工作者都期待得到老闆的認可、讚賞,也希望能得到來自上面的關愛與照顧;然而一旦過了頭,便會將職場權威人士的形象與父母或早期的家庭權威形象重疊一起。

夏拉蓋說,我們每天帶著兩種現實去工作。職業生活是外部現實,「我們努力在那個現實中做出成績,出人頭地,獲得財務的獎勵」;而我們的行為與情緒則是內在現實,「這種內心現實主要源自潛意識,受壓抑的一切都棲居於此:痛苦回憶、種種衝動與渴望,我們人生初期所醞釀的,都在潛意識裡落地生根」,我們將不堪的事實與創傷經歷藏於內在現實,造成外部與內在的差距,心理衝突於焉產生。

在每個工作日中,你都會回放並重現你在過去曾經歷過卻未解的衝突,影響著你的互動和人際關係。

這個外部與內在的差距,如果走向極端,會對職場表現與關係產生負面影響,例如當人們無法意識自己的不安與焦慮來自於潛意識裡的嫉妒心理,那當上領導者後,可能會因為害怕下面的人比他更好,所以就不敢任用更優秀的人,例如自己是A級,那他可能就不敢錄用B級的人,擔心他會成長到A級,取代自己,故而選擇任用C級的人。

但是,如果我們覺察這種情緒,或是說行為模式,那麼就能避免讓它走向極端,甚至能增進工作表現,以近年常在書籍報刊出現的冒牌者症候群為例,有這種傾向的人,通常也會因為一直認為自己不配得到這樣的成就,而會持續努力與精進,成為他們前進的動力。

外部現實只有一個,但內在現實卻有很多個,夏拉蓋在書中提出了一個生動熱鬧的比喻:「工作場所就像是一個大劇院,每個人都在表演各自獨特的家庭劇,同時努力合作取得成果。」劇院裡開展出廣闊的情緒光譜,冒牌者症候群、偏執狂、完美主義者、自戀狂、迷戀權威、害怕拒絕、慣性討好等等,常見的心理狀態表徵都落點其中。

夏拉蓋透過真實的個案故事,與自身的生命經驗(她曾是個巡演多年的脫口秀表演者,也因父母是集中營的倖存者,成長過程深受影響),帶領讀者梳理早期自我,並且提供自助檢測的問卷,來讓讀者可以簡單檢視造成自己工作障礙的情緒問題。

本書的最後一章,提出了一個令人玩味的問題:「我愛工作,工作有一天會愛我嗎?」這次的答案紙上仍然是「YES」嗎?

職場裡各種凌亂的思緒與行為不只輪番上演,還相互打對台,工作者得頂住競爭之下帶來的壓力,令人缺乏安全感的工作文化,與隨之而來的過勞,努力完成工作,創造業績,也難怪會讓人想直呼:「工作好累」「已經很努力了!」「光是維持現狀就已經用盡全力了!」但除了物質上的有形收入,我們也都想要在工作中找到愛,我們渴望有人欣賞我們,感到有所歸屬,想要被愛。

然而,全球化、零工經濟、新冠疫情……世界環境的劇烈變動,也讓工作的樣貌快速更迭,往後待在個人房間中,獨自面對著螢幕開會,結束後面對漆黑一片的畫面,這樣的情形將有增無減,也讓我們更容易積累情緒與難以宣洩。

覺察自己在職場上的行為模式,進而學習管理自己的反應,與不同行為特徵的人共事,也許是未來工作者必備的技能,於是乎,我們方有可能從工作中重新獲得滿足與幸福。

《錯把工作當人生的人》的作者娜歐蜜‧夏拉蓋也許是解答這個問題的最佳人選。作為一位執業三十多年的心理治療/諮商師,她也涉足職場關係與商業教練領域;而透過夏拉蓋多年的專業經驗,我們將會找到那張寫著「Yes」的答案紙。

.為什麼我會重複讓自己如此不快樂的模式?

每個人在步入社會之前,至少都在家庭生活18年以上,所以家庭不只型塑了我們的個性──同情心、謹慎、自信、責任感等等,卻也會影響我們在處理問題或解決事情時的經驗法則。其中尤其是創傷經驗、不愉快的經驗,會導致我們在職場上下決定時,下意識避開相關的選擇。

像是在成長過程中,假設父母是比較權威式的教育方式,子女不太能頂嘴、門禁很嚴格之類的;那麼當我們踏入職場,面對到主導性比較強的同事或主管,可能就會變得唯唯諾諾,不敢發表意見,創意種子還未萌芽就已在腦海中被扼殺。又或者小時候跟兄弟姊妹吵架,但自己永遠是被裁定要忍讓的一方;當工作上遇到意見相左時,很可能也會選擇放棄自己的意見以避免衝突。

或是有的工作者,他們會投射父母的權威形象在主管階級上面,可能過度依賴主管或會過分在意有沒有得到主管關愛的眼光;說到這兒,不得不提《錯把工作當人生的人》的原文書名其實換過一次,原先的挺有趣,甚至有點鬧──《錯把老闆當老媽的男人》(The Man Who Confused His Boss For His Mother)。換句話說,沒錯,就是職場媽寶!你腦中是否立刻浮現了一些畫面或是某些人的形象?職場工作者都期待得到老闆的認可、讚賞,也希望能得到來自上面的關愛與照顧;然而一旦過了頭,便會將職場權威人士的形象與父母或早期的家庭權威形象重疊一起。

.我們每天帶著兩種現實去工作。

夏拉蓋說,我們每天帶著兩種現實去工作。職業生活是外部現實,「我們努力在那個現實中做出成績,出人頭地,獲得財務的獎勵」;而我們的行為與情緒則是內在現實,「這種內心現實主要源自潛意識,受壓抑的一切都棲居於此:痛苦回憶、種種衝動與渴望,我們人生初期所醞釀的,都在潛意識裡落地生根」,我們將不堪的事實與創傷經歷藏於內在現實,造成外部與內在的差距,心理衝突於焉產生。

在每個工作日中,你都會回放並重現你在過去曾經歷過卻未解的衝突,影響著你的互動和人際關係。

這個外部與內在的差距,如果走向極端,會對職場表現與關係產生負面影響,例如當人們無法意識自己的不安與焦慮來自於潛意識裡的嫉妒心理,那當上領導者後,可能會因為害怕下面的人比他更好,所以就不敢任用更優秀的人,例如自己是A級,那他可能就不敢錄用B級的人,擔心他會成長到A級,取代自己,故而選擇任用C級的人。

但是,如果我們覺察這種情緒,或是說行為模式,那麼就能避免讓它走向極端,甚至能增進工作表現,以近年常在書籍報刊出現的冒牌者症候群為例,有這種傾向的人,通常也會因為一直認為自己不配得到這樣的成就,而會持續努力與精進,成為他們前進的動力。

.完美主義、英雄崇拜、冒牌者症候群……各種凌亂的個人情緒交織的瘋狂職場日常

外部現實只有一個,但內在現實卻有很多個,夏拉蓋在書中提出了一個生動熱鬧的比喻:「工作場所就像是一個大劇院,每個人都在表演各自獨特的家庭劇,同時努力合作取得成果。」劇院裡開展出廣闊的情緒光譜,冒牌者症候群、偏執狂、完美主義者、自戀狂、迷戀權威、害怕拒絕、慣性討好等等,常見的心理狀態表徵都落點其中。

夏拉蓋透過真實的個案故事,與自身的生命經驗(她曾是個巡演多年的脫口秀表演者,也因父母是集中營的倖存者,成長過程深受影響),帶領讀者梳理早期自我,並且提供自助檢測的問卷,來讓讀者可以簡單檢視造成自己工作障礙的情緒問題。

本書的最後一章,提出了一個令人玩味的問題:「我愛工作,工作有一天會愛我嗎?」這次的答案紙上仍然是「YES」嗎?

職場裡各種凌亂的思緒與行為不只輪番上演,還相互打對台,工作者得頂住競爭之下帶來的壓力,令人缺乏安全感的工作文化,與隨之而來的過勞,努力完成工作,創造業績,也難怪會讓人想直呼:「工作好累」「已經很努力了!」「光是維持現狀就已經用盡全力了!」但除了物質上的有形收入,我們也都想要在工作中找到愛,我們渴望有人欣賞我們,感到有所歸屬,想要被愛。

然而,全球化、零工經濟、新冠疫情……世界環境的劇烈變動,也讓工作的樣貌快速更迭,往後待在個人房間中,獨自面對著螢幕開會,結束後面對漆黑一片的畫面,這樣的情形將有增無減,也讓我們更容易積累情緒與難以宣洩。

覺察自己在職場上的行為模式,進而學習管理自己的反應,與不同行為特徵的人共事,也許是未來工作者必備的技能,於是乎,我們方有可能從工作中重新獲得滿足與幸福。