出版故事 /書的故事

2025.09.10

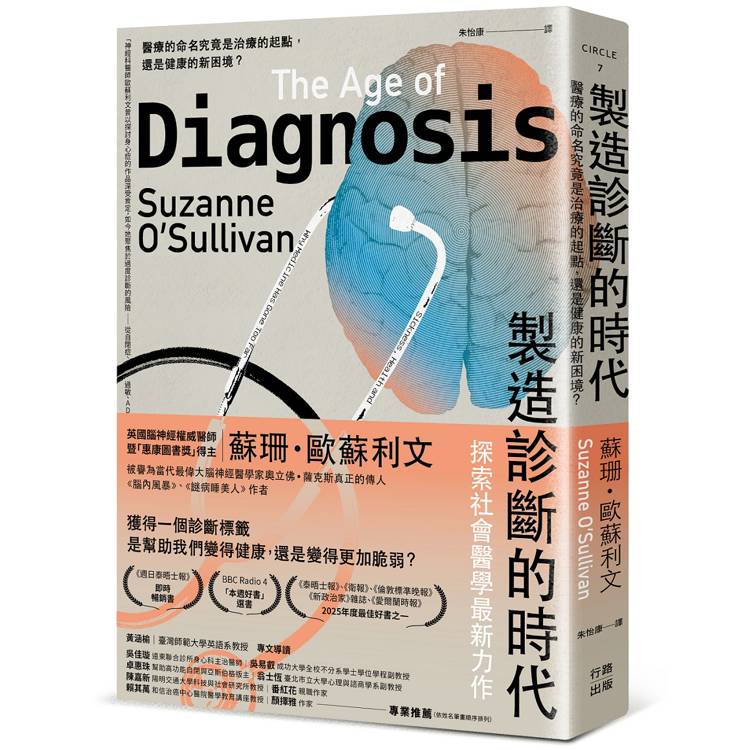

被診斷製造出來的我們

文/何韋毅(行路出版副總編輯)

開始校閱《製造診斷的時代》譯稿後,我才知道自己過去對於「病名」、「標籤」的理解甚為表面:我以為,獲得診斷標籤是一個精準的過程,當我們得到診斷,關於後續治療的可以或不可以,自然都會有了定見。

然而,作者歐蘇利文的這段話讓我理解,產出一個診斷的過程裡,其實有許多複雜的變因,甚至不確定性:

作者在書中訪談了各種病症與患者案例,為的是讓讀者明白,每個診斷產出的過程可能並非精準、標準,影響層面也遠超乎想像。而且,診斷既能解釋我們的痛苦,幫助我們找到歸屬,但同樣也能把我們困在框架裡,甚至改變整個社會的想像。

歐蘇利文是一位腦神經專科醫師,先前曾以《腦內風暴》獲得英國惠康圖書獎,她的論述總能精準、犀利地直擊核心,但這本書卻意外地帶著一種同理的溫暖。她以「亨丁頓舞蹈症」作為第一章案例,這是一種無法治癒且必定發病的遺傳性疾病,患者通常會在中年以後出現失能、難以控制情緒的問題。瓦倫蒂娜因為母親確診,人生被恐懼壟罩了整整二十多年卻不敢做基因檢測,每一次生活上的小失誤都讓她確信自己病了;艾蜜莉則在二十六歲就坦然面對陽性結果,傷痛過後開始積極規劃人生。

那麼問題來了,如果得知自己有一半的機率罹患亨丁頓舞蹈症,你會不會去做診斷?是否要讓尚未發病的人生就此帶著標籤,蒙上陰影?這是我讀完這章久思不出答案的問題。

書裡談到的案例,從萊姆病、長新冠,到自閉症、ADHD與「神經多樣性」,以及癌症基因與無名症候群。讓我有感觸的還有自閉症那一章,歐蘇利文開頭先以兩位有輕度自閉症者為例,他們喜歡被稱作「自閉人」,不喜歡被叫「有自閉症的人」,也不喜歡被說成是某一種障礙……雖然適應社會辛苦,但仍能勉強戴上面具,甚至在社群媒體上侃侃而談,讓普羅大眾更加理解「他們的」自閉症。

章節最後也提到了以利亞,有學習障礙與重度自閉症,即便二十歲了仍然有非常高的照顧需求。然而,在公共領域、慈善機構或是學術研討會,代表自閉族群發言的往往是能勉強戴上面具的輕度患者,於是大眾難以認識像以利亞這樣無法為自己發聲的重症患者,以利亞成了自閉症邊緣人,甚至進不了自閉症學校。

這正是過度診斷造成的現象之一。

一個診斷(標籤)的影響力遠遠超乎我們想像,能夠牽動一個人的身分、整個社會的價值觀,影響著醫療與社會資源,也可能體現在醫病關係裡不對等的權力。讀完這本書,我大概能夠明白,除了尋求解方,安頓自我或許會是診斷之所以存在的價值之一。重要的是,就像作者最後的呼籲,無論醫者、患者,乃至家屬,都該學習傾聽、理解,以及與不確定共處。

然而,作者歐蘇利文的這段話讓我理解,產出一個診斷的過程裡,其實有許多複雜的變因,甚至不確定性:

「診斷既是藝術,也是科學,而或許會令某些人驚訝的是,藝術在先……建立新診斷同樣既是科學,也是藝術,但和診斷不一樣的是,科學必須在先。」

作者在書中訪談了各種病症與患者案例,為的是讓讀者明白,每個診斷產出的過程可能並非精準、標準,影響層面也遠超乎想像。而且,診斷既能解釋我們的痛苦,幫助我們找到歸屬,但同樣也能把我們困在框架裡,甚至改變整個社會的想像。

歐蘇利文是一位腦神經專科醫師,先前曾以《腦內風暴》獲得英國惠康圖書獎,她的論述總能精準、犀利地直擊核心,但這本書卻意外地帶著一種同理的溫暖。她以「亨丁頓舞蹈症」作為第一章案例,這是一種無法治癒且必定發病的遺傳性疾病,患者通常會在中年以後出現失能、難以控制情緒的問題。瓦倫蒂娜因為母親確診,人生被恐懼壟罩了整整二十多年卻不敢做基因檢測,每一次生活上的小失誤都讓她確信自己病了;艾蜜莉則在二十六歲就坦然面對陽性結果,傷痛過後開始積極規劃人生。

那麼問題來了,如果得知自己有一半的機率罹患亨丁頓舞蹈症,你會不會去做診斷?是否要讓尚未發病的人生就此帶著標籤,蒙上陰影?這是我讀完這章久思不出答案的問題。

書裡談到的案例,從萊姆病、長新冠,到自閉症、ADHD與「神經多樣性」,以及癌症基因與無名症候群。讓我有感觸的還有自閉症那一章,歐蘇利文開頭先以兩位有輕度自閉症者為例,他們喜歡被稱作「自閉人」,不喜歡被叫「有自閉症的人」,也不喜歡被說成是某一種障礙……雖然適應社會辛苦,但仍能勉強戴上面具,甚至在社群媒體上侃侃而談,讓普羅大眾更加理解「他們的」自閉症。

章節最後也提到了以利亞,有學習障礙與重度自閉症,即便二十歲了仍然有非常高的照顧需求。然而,在公共領域、慈善機構或是學術研討會,代表自閉族群發言的往往是能勉強戴上面具的輕度患者,於是大眾難以認識像以利亞這樣無法為自己發聲的重症患者,以利亞成了自閉症邊緣人,甚至進不了自閉症學校。

這正是過度診斷造成的現象之一。

一個診斷(標籤)的影響力遠遠超乎我們想像,能夠牽動一個人的身分、整個社會的價值觀,影響著醫療與社會資源,也可能體現在醫病關係裡不對等的權力。讀完這本書,我大概能夠明白,除了尋求解方,安頓自我或許會是診斷之所以存在的價值之一。重要的是,就像作者最後的呼籲,無論醫者、患者,乃至家屬,都該學習傾聽、理解,以及與不確定共處。