出版故事 /書的故事

-

2026.02.08

2026.02.08繁花萬葉間的道德辯證:在欲望的試煉場,你選擇成為什麼樣的人?

文/謝宗穎(親子天下童書編輯)以《神奇柑仔店》和《魔法十年屋》系列風靡青少年之間的廣嶋玲子,這一次收起溫暖與療癒,帶領讀者推開一扇通往幽暗森林的大門。在短篇小說集《妖花魔草物語》中,廣嶋玲子打造了一座由十篇故事編織而成的神祕花園,讓植物成為映照人心的明鏡,引導讀者步入一場由貪婪與欲望交織而成的價值辯證之旅。 故事場景橫跨古今東西,從古歐洲的時鐘草、帶有死亡氣息的阿拉伯茉莉,到充滿東方色彩的靈芝和含有毒素的日本珍珠草,在廣嶋玲子的筆下,這些推動情節前進的植物並非傳統上張牙舞爪、讓人望而生畏的擬人化妖怪,故事中的植物不動、不言、不張揚,它們只是靜靜佇立,依照自然的步調生長、盛放。然而,正是這份靜謐,恰恰映照出在人類內心深處翻騰喧囂的貪婪、嫉妒、憎恨與恐懼。廣嶋玲子無意說教,僅是透過這些詭譎魅惑的故事,讓讀者看見當人被名聲、財富、權力、美貌或長生不老的執念主宰時,會如何一步步地退讓道德底線,直至迷失自我。 ... -

2026.02.07

2026.02.07跨越世世代代,在罪惡與死亡之間,生命如何尋找一處落腳之地?

文/麥田出版編輯在《三部曲》開篇〈無眠〉裡,阿斯勒和阿莉妲兩人在綿綿陰雨的都市徘徊。苦無遮風避雨的居所,躲在屋簷下的兩人累得就要陷入夢鄉,閉上雙眼便看見家鄉的海灣湛藍、船屋邊的山丘翠綠,還有朝著自己奔來的愛人倩影…… 諾貝爾文學獎得主庸.佛瑟在這部《三部曲》,集結〈無眠〉、〈烏拉夫之夢〉、〈疲倦〉三篇小說,講述橫亙世代與時空的家族故事。書中省略了許多句號,甚至在連接轉折處都一概省去逗號。當逗號被連接詞取而代之,敘事的視野此時望出去是兩人駐足的街頭,彼時轉向家鄉的山海,時間既在此刻的當下,轉眼回首過往。鮮少的標點不僅讓閱讀過程一氣呵成,也帶來撲朔迷離而流瀉不止的閱讀體驗。 佛瑟自述本書是「一種狀態、一種情緒、一種聲音的投射,是一個老派的敘事」,寫下不顧一切、奮力掙扎向前的生命故事。何謂「生」?「死」又意指什麼?對這些疑問的答覆多少帶有些一廂... -

2026.02.06

2026.02.06學會「輸出」,讓孩子建立受用一生的能力

文/小漫遊編輯室你是否發現:孩子明明很聰明,卻總是不知道怎麼表達自己的想法?或者,孩子學了很多東西,卻無法在生活中應用?這些狀況其實都指向同一個關鍵點:孩子缺乏「輸出」的能力。 從成人暢銷書到兒童實踐版 日本精神科醫師樺澤紫苑的暢銷書《最高學以致用法》,在日本銷售突破百萬冊,幫助無數成人透過「輸出」改變人生。他的核心概念很簡單:學習不該只是「輸入」,更重要的是「輸出」。唯有透過輸出,知識才能真正內化,變成可以運用的能力。 樺澤紫苑把這套經過驗證的方法,針對小學生的需求寫下《大腦輸出學習圖鑑》。這本書不是把成人版的內容簡化,而是從孩子的視角出發,針對他們在交友、學業、家庭、情緒、生活等方面的真實煩惱,提供具體可行的輸出方法。 輸出不需要大道理,三個動作就能做到 什麼是輸出?對孩子... -

2026.02.05

2026.02.05深陷人性黑暗、又極其精彩的希區考克式驚悚小說

文/馬可孛羅編輯部如果你熟悉希區考克的經典電影《火車怪客》,一定記得那個令人不寒而慄的提議——兩個互不相識的人,交換彼此的仇恨,替對方殺人,因為動機與線索都不在自己身上,於是成就了一場近乎完美的犯罪。 《血色交易》正是從這個經典概念出發,卻將「交換殺人」推向更殘酷、更貼近當代的心理層次。在史蒂夫.卡瓦納筆下,交換的不只是目標,而是痛苦本身。 亞曼達曾經是一個再普通不過的母親。她的六歲女兒遭殘忍殺害,屍體被丟棄在垃圾箱裡;一週後,無法承受自責的丈夫選擇結束生命。法律沒有給她答案,警方沒有給她交代,凶手依舊活得好好的。於是,悲傷慢慢變質,轉化成一種近乎冷靜的執念。 她開始監控那個被警方懷疑、卻始終未被定罪的男人,學會如何跟蹤、如何蒐證、如何在地鐵人群中計算動線與距離,只為了除掉那名害自己家破人亡的真凶。 &nb... -

2026.02.04

2026.02.04在救援浪貓中,療癒生命的傷

文/知田出版編輯室如果搬到新家後發現自己家的院子裡竟然附帶了30隻浪貓,你會有什麼反應? 貓派肯定覺得受寵若驚,也太幸運了吧!有30隻貓耶,真是夢寐以求。寇特妮‧古斯塔芙森對人說起時,得到的就是這樣的回應。寇特妮也愛貓,卻無法將之視作一份禮物。那時她生活拮据且身心不調,疫情封城的壓力與經濟問題接踵而來,又正展開新的戀情,實在無力再承擔生命的重量,況且,不是一隻兩隻,而是30隻。 然而,那些無辜的眼神,瘦骨嶙峋的身形,還有車道上新生的幼貓,誰又忍心看著這些小生命受苦呢?即使男友對她說:「牠們沒有妳已經活了這麼長時間了。」 《詩人廣場的貓》是一篇篇短篇鋪敘而成的個人生命成長紀錄,從牽掛,偷偷餵食,到全城救援浪貓,寇特妮寫下了她與貓咪相遇的故事,也記下了曾經在她生命中留下痕跡的人與事。 在寇特妮筆下,我們認識了泡泡... -

2026.02.03

2026.02.03從繪本,看見你所知道、不知道的南極知識

文/謝怡文(小樹文化 副總編輯)南極,一個大家都很耳熟,卻又不太認識的地方。當我們提到南極時,甚至常常跟北極弄混,還有人誤以為南極也有北極熊呢! 然而,這個遙遠的大陸,卻深深的影響全世界人們的日常生活,不論是氣候變遷導致南極冰層融化,進而讓海平面上升;或是南極海域的磷蝦數量銳減,影響了鯨魚、海豹、企鵝等等動物的生存,甚至影響了全球海域的生態平衡……這些原以為僅侷限在我們身邊的環境變化,其實與9,900公里遠的那一塊陸地,有著深深的交集。 《最美的南極大探險》由澳洲知名作家、插畫家馬可.馬汀所撰寫、繪製,除了詳細的南極知識介紹,馬可.馬汀精心繪製的每一幅插畫,也讓人彷彿來到了那寂寥、寒冷,但又壯麗的南極大陸上,跟著研究人員一起觀察冰川的流動、看著最乾淨閃亮的夜空、欣賞藍鯨優游而過的身影、凝視海燕在天空翱翔的身 影……... -

2026.02.02

2026.02.02Made in Taiwan的台菜文化外交

文/洪源鴻(二十張出版副總編輯)台灣料理本身就是一種具有國際溝通力的文化語言。正如同《台灣製造》作者魏貝珊在寫給台灣讀者的序中所提:「台灣料理一直都在持續地演變,過程中受到移民、貿易、殖民以及當今新世代對於自身口味與身分認同的影響。」 出版《台灣製造》的緣起,其實來自一次很直覺、甚至可以說是編輯本能的反應。當初在版代的書訊中看到這本作品時,並不是因為它被歸類在「飲食」或「文化書寫」,而是因為它提出了一個不那麼直觀、卻令人眼睛一亮的切入角度——談台灣。 「台灣認同」很常被預設為社科書的專利,然而這本書卻反向操作。《台灣製造》不是從政治、歷史或社會學的框架出發,而是從飲食經驗、味覺記憶與個人生命史開始,談Made in Taiwan的台菜,談這片土地生根的台灣味與這些菜餚與人民交織的台灣故事。 本書原文書在美國出版、以英文書寫,面向... -

2026.02.01

2026.02.01你的習以為常,或許是別人眼裡的遠方:讓孩子理解自己與他人的心理之書

文/商周出版編輯部《你好,蛤蟆先生》這套書是用全新的角度重新詮釋肯尼思.葛拉罕的經典之作《柳林風聲》。這不僅是一次童話改編,也是建構孩子強大內心之旅。如同SEL教育專家楊俐容老師的推薦文這麼寫著:「經典,是可以一說再說、能夠隨著時代幻化新樣貌的作品;故事,是撫慰心靈、啟動智慧的最佳媒介。」 孩子的內心世界既豐富又細膩,他們渴望被理解,也渴望找到自我的定位。故事從風光旖旎的河岸開始,透過憨厚的鼴鼠、精靈的河鼠、狂妄自大的蛤蟆、成熟穩重的獾先生,四個個性全然不同的小動物之間的往來相處;他們互補長短、互相幫助、也會吵架,然後和好,互相理解,這些充滿哲理與溫情的故事,和孩子一起探索友誼,同時幫助孩子認識自己的內在小孩,進而自我成長。 認識你的內在小孩 什麼是內在小孩?內在小孩是一個心理學概念,是指我們未成熟的心理部分。我們內心深處的某個部分,仍然... -

2026.01.31

2026.01.31母女之間,有一座我們終其一生都在翻越的小山

文/悅知文化編輯 李雅蓁從古至今,有太多故事反覆歌頌著母愛的偉大,母親這個角色,似乎總是理所當然地忍耐、付出,偶爾古板或嚴厲,卻鮮少有人關心:在她們成為母親之前,是怎麼樣的人?踏入母職後,又經歷了何種孤單? 在這樣的間隙中,一部獻給母親與女兒的作品──《在小山和小山之間》萌芽了。它不讚美任何人的犧牲,也不簡化疼痛,而是小心翼翼地靠近一位母親的內心世界,並透過生活細節一點一滴累積情感:擔心錯過班機提前十小時到機場、心疼女兒連一張書桌都沒有、在孩子與世界之間反覆調整自己所處的位置……這些微小的瞬間,構成了母親真實而複雜的人生。 本書的核心情節之一是母女間的代際衝突,世代的隔閡大多源於成長歷程的不同,連帶影響了我們內心的價值信仰,父母一輩可能更重視「忠誠、權威」,子女則傾向「自由、公平」,雙方立場看似對立,但從各自的價值觀或道德排序來看,卻又相當合理。... -

2026.01.28

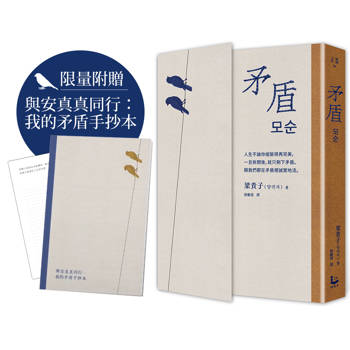

2026.01.28所有矛盾,都是認真活著的證明

文/漫遊者文化《矛盾》於1998年出版,當年出版便已是暢銷之作,之後以「長尾銷售」的形式穩定存在於書市。而真正讓人驚訝的是,從2020年開始,在出版社幾乎沒有任何宣傳操作的情況下,《矛盾》開始於各大排行榜「逆襲」,而且一年比一年更強。 到了 2023 年,在韓國最大的書店教保文庫,《矛盾》也長期穩居前十名。即使在韓國作家韓江獲得諾貝爾文學獎後,《矛盾》短暫被擠出榜單,但之後仍迅速回歸前段位置。這樣的生命力,在競爭激烈、每月大量新書上市的韓國文學市場中,幾乎是異數。 那麼,《矛盾》究竟憑什麼呢? 《矛盾》的核心魅力,首先來自女主角安真真。她聰明、獨立、幽默,卻並不完美。她不是被理想化的女性典範,是一個極度寫實的角色。女性讀者在她的思考方式與猶豫中看見自己的影子,而男性讀者也能從她身上,認出身邊那些正在為生活奮鬥的女性友人。 &n...