-

排序

- 圖片

- 條列

東岸有約

「生死愛慾的備份,離鄉懷鄉返鄉的藍調。」故事始於閩南僑鄉。寒暑假打零工,去過建築工地挖土方,去過果園挖蘋果窩,去過食堂打雜,去過公路道班做小工。然後是人生的另一頁,香江歲月掙扎求活,苦難與詩意共生,像一個沒日沒夜工作的機器人,別人都下班了,只有你一人拼版、做校對。你有你的目標和方向,縱使在捉襟見肘的日子,也沒有動搖過。有一天,你在街角的轉角處,看到那棵咬住石牆生長的樹,一下子明白了,你就是那棵樹!長年迎風傲立,承受風雨的吹襲,軀幹已變得彎曲,然而也正是這樣的姿態,突顯了它的堅韌與頑強。蒼翠的枝葉伸向一側,像迎風的長鬃,展現出昂揚不羈的形象。那天,你看到它的年輪光譜圖,年輪見證了種種經歷︰風暴、旱情,當然也有風調雨順的光景。

疫天行道

本書的小說,無論長短,都關涉一段又一段故事——書的故事。〈晦書房〉直接就是講述主人公作為顧客在書店檢拾、瀏覽舊書,在這篇小說,書就像自助餐那樣,堆叠成山成海。小說裏詳細鋪敘幾本書的内容:托爾斯泰的《克萊采奏鳴曲》、波豈士的《迷宮》、加繆的《鼠疫》和卡爾維諾的《樹上的男爵》,篇幅甚至與主人公的故事相當,則無疑是有深意所在。〈罩鳴曲〉「我」因盛怒衝出家門之後,入住酒店,與姐姐陷入冷戰,内心交戰、衝突,恰巧呼應文本所引莫扎特的《C小調第四首幻想曲》。〈疫天行道〉更直接虛擬小說裏那位寫作的奶奶一系列作品,内容不是鄉愁,就是青少年時期的豆芽愛情夢,這當然和〈疫天行道〉華人移民第二代與第三代之間的代溝,以及女兒刹那即逝的朦朧愛情故事,一一相關。〈心居繭出〉題目這四個字,是「深居簡出」的粵語諧音。對照故事,主人公又確實「深居簡出」,更刻畫了今時今日的社會,人與人之間的「心居繭出」。即使是親人,甚至是父子、兄弟,也不了解對方,關係就如同一屋簷下的陌生人。

裏外流:陳炳藻短篇小說選

以心理小說洞察人心的曲折幽微,唯心而抒情的現代主義敘事本書作者在六十年代以短篇小說知名於香港,作品篇幅短小,文字洗煉,以心理獨白為經,以景語情為緯,呈現如母子、父子、父女、兄弟、男女,種種人倫關係,在面臨挫折、轉變之際,引發的各種情感跌宕、拉扯、掙扎。小說以情的形式,抒寫内容的情,正正是以感情結構作為小說的核心,通過抒情,讓讀者領略一種悲天憫人的人文精神,那份生命的份量。本書收錄眾多香港小說選本:《新人小說選》(1967)、《短篇小說選》(1968)、《香港短篇小說選(50-60年代)》(1985)、《香港短篇小說選(六十年代)》(1998)、《香港小說選1948-1969》(1998)。

一個又一個的故事:梓人小說選(二)

梓人…… 所有香港文學小說選集必然入選的人物, 莫泊桑式的短篇小說能手, 被遺忘的六〇年代經典作家。 涉獵香港文學的讀者,必然會記得有一篇小說〈長廊的短調〉,卻未必知道它的作者——梓人究竟是誰? 梓人在中學時代已投稿於《中國學生周報》,小說以觀察入微,敘述簡潔。善於抒情著稱。他寫作的小說超過二百篇,無論是嚴肅文學刊物如《中學生》、《文藝季》、《文壇》、《文藝沙龍》、《好望角》,抑或是流行通俗的「四毫子小說」愛情小說,他都有豐富的產量。 本書集中收錄梓人的早年創作,從一九五六年的《中國學生周報》,到一九六六年的《文壇》,初步奠定了他的寫作風格,在愛情故事的框架之下,展露出他特有的小說結構——用最經濟的文字、場景、時空、意象、道具,去鋪陳一個又一個的故事。由此,讀者自可領略梓人細密編織的,那些想像豐富、富於哲理又深刻動情的文學世界。

我的回顧:從南洋文藝到鑪峰雅集,從華僑日報到中國新文學大系續編

說香港與東南亞的文學交流,不能不提《南洋文藝》說香港最長壽的文學團體,原來它叫「鑪峰雅集」說香港報業的歷史,必然要講《華僑日報》說香港的中國文學傳承,有多少人知道《中國新文學大系.續編》是香港出版親歷所有以上文化軌跡的,應該沒有第二個對,真的,不二之選傳媒工作者,何止千百,雖然各人工作不同,但可說大同小異;能像我所體會、經歷到的或得或失,恐怕是萬中無一。《我的回顧》是個人的文化歷程,包括出版和報刊多方面的工作經歷。

香港文學鱗爪

本書選錄盧因超過半世紀有關香港文學的史料評論文章,内容涵蓋早至上世紀六十年代《香港時報.淺水灣》,晚至二〇一四年《香港文學》的作品。按寫作年代,第一輯:「述古」寫於作者已過中年之時,旨在回憶昔日文壇人事,例如追記《文藝新潮》、《詩朶》、《新思潮》等刊物對香港文學現代主義的發揚與影響;描繪重要人物如楊際光、劉以鬯、崑南、王無邪等人當年在引領文學潮流的貢獻與意義,勾勒六、七十年代香港文學現代主義的一鱗半爪;第二輯:「憶昔」選錄作者半個世紀之前的文章,旨在重現當年現代主義發生的場域,如何從新詩創作與評論、外國文學翻譯與介紹這兩方面,推動現代主義如何在港、台、新、馬等地開花結果。

微瀾說

人都會經歷生老病死、喜怒哀樂。生活軌跡也不外乎是圍繞着「醫衣食住行」,然後看似平淡地過完一生。世事無常,一些突發事件就像石子掉進水裏一樣,泛起漣漪,為平淡的人生帶來波瀾。這些改變有好有壞,但最重要的還是面對逆境的心態,而人生中所經歷的一點一滴,都值得回味⋯⋯本書就匯集了基層普通人尋常日子裏的故事,把平淡而真實的生活點滴刻劃了出來,以此啟發人們去留意生活裏的有關故事。【第一輯】:生老病死,談的是對生的渴求,對死的恐懼。例如母親對患病女兒能否健康成長的擔憂(〈生命似樹〉)、共渡生死患難的夫妻(〈生死不渝〉)、一起走過匆匆歲月的老夫老妻(〈白頭偕老〉)、生命力強盛的文竹(〈文竹〉)等等。【第二輯】:喜怒哀樂,談的是人對生活的感受。例如老夫婦對人生上與落的哲學思考(〈上與落〉)、單親母親在面對困境時的無助與堅韌(〈木蝨與病毒〉)、送貨工在農曆新年遇到了難得的快樂(〈揮春〉)等等。

老香港.舊世情

昔日香港,你了解多少?街邊小販、茶樓吸引客人的招式、塵街、大排檔,這些香港故事,作者兒時回憶,現在越來越少見。香港人喜歡用街的特色稱呼它,例如亞皆老街至山東街的一段通菜街,由於在這街道上的攤檔售賣的東西,多以女性服裝和女性用品為主,因而俗稱「女人街」。「塵街」,顧名思義,這條街佈滿灰塵。在〈「塵街」素描〉中,詳細描寫了這條街道的景貌:「這條『塵街』的塵實在多得怕人。所謂塵,即是沙。馬路上滿是,行人路上積得更厚,就是兩旁的建築物,牆上都是積滿厚厚的塵垢。本來是什麼顏色的牆也不再起眼了,遠望去只是一片灰黑。」本集所收文章,均選自一九八〇年代《快報》專欄《香港小事》的舊稿,這些文稿當年發表時,是每日以三百字左右見報。今次得機會重組,整理成文,以原貌與大家見面,是難得的機會。取名《老香港.舊世情》,特別強調是「舊日香港的世情」,好讓同生於香港的同代人產生美好的回憶。故此,每篇在題目之前,先現寫作日期,讓大家知道:哦,原來那時候是這樣的!《老香港.舊世情》乃係《稿匠生涯原是夢》(香港:初文出版社,2023)的兄弟篇,只是內容更廣泛,是書事以外的社會動態。

仍夢香港島:2011-2024詩選集之續集

獨特的靈魂,萬裏挑一。尹遠紅把她擁有的高潔的靈魂,以及對愛的詮釋,化作詩句,集結成詩集。用最真誠的態度,告訴讀者,生命的價值取決於內在豐盛,而非外在種種。好評推薦:「她的詩歌一直在清醒地思索著存在的本質與意義,從真情開始涉及存在之真,將情感與理性巧妙地融合在詩行間,不落前人窠臼,處處可見詩思的蜿蜒潛行,比一般的抒情之作多了些本質的沉思,顯得更為厚重深刻。」——解非 大學教授、詩人、當代女作家遲子建作品研究學會理事長「雙魚的詩,一如既往地保持對故鄉、異鄉、原鄉,還有離鄉、還鄉以及出沒其間的事物或人物的善良之感。她的詩是日子起伏後的波浪,是文字宮殿的簷廊下醒目或不醒目的風鈴。也是她居住的窗前搖曳的舟楫遠渺。」——大弓一郎 詩人、畫家、音樂人「在這部詩集中,我們看到詩人尹遠紅發乎天然的詩人性情,她眼中的山川河流、草木花葉都沾染了夢幻氣質。 在一首首恬靜樸素而又優雅的詩中,呈現鮮明果決的人生態度,以及私人化的經驗判斷。 她用坦誠的態度,在讀者內心的土壤種下一片菩提樹。」——周蓬樺 中國作家協會會員、作家、詩人「在尹遠紅的這第三部詩集裡,你可讀出她靈魂的潔淨與心智的柔韌,讀出她對愛的追求與詮釋。 她的詩告訴我們:生存、生命的品質,不一定取決於錢多錢少,而一定取決於愛的濃度。 祝福她!」——雪克 廣東作協詩歌創作委員會原副主任、詩人、詩評家「尹遠紅新詩佈滿在俗世生活的神經末梢,敏感、靈動,但同樣攪動無奈和不舍。 她文字觸角朝向心思留連的方位,一叢新詩構築起鄉愁的巢穴,讓她無法逃離。」——鄧建華 中國作家協會會員、作家、詩人「雙魚的文字,具有濃郁的雙城痕跡——重慶的胎記與香港的印記:一個是抹不去的迢遙鄉關,一個是離不開的咫尺天地。 可以這樣來理解,雙魚的寫作,始終隱含著一種雙城鏡象,置身其間,便幻化出無窮無盡的虛無與妙有。」——向以鮮 四川大學教授、作家、詩人

家族簡史

以戲劇中「幕」的概念和絮語的形式,將人物想像成舞台上出場的角色,並通過若干個角色的自我敘述她們記憶中的畫面、場景,揭示一個家族四代人的經歷,反映出社會底層人物的生存狀況。【生於鄉間的蔡烏願,被命運掌控】「我總覺得,我們母親那一代的女子,是帶著『宿命』來到這個世界的,她們的命運都早已安排好了的。」身為第一代的女性代表蔡烏願,生於鄉間,堅守傳統的鄉土規範,婚姻大事由不得她控制。為了能與丈夫相見,她必須冒險前往,在漆黑得伸手不見五指的夜晚,攀越過崎嶇的山頭,藏在偷渡船的船艙裏,渡過黑海。這段艱辛的路程,展現了蔡烏願面對無法改變的命運和堅忍的特質。【每個人都「搵食艱難」】作者從四代人身上,到他們所遇到的人身上,充分展現了「人生是苦的」的真理。通過母親因病無法返工的事實,呈現出在惡劣的社會環境下,卑微的人改變不了的不人道現象。而在施秀美的童年時期曾遇到的女小販淑姨,發現她在做生意的過程中,給人一種拒人千里的感覺,讓人不禁思索她背後所受的苦難和經歷。這部作品不僅是一本家族史,更是社會底層生活的真實寫照,引人深思。好評推薦:「對於這樣的寫作人來説,書寫只是一種記錄,諦聽內心的聲音,訴説自己的故事。我想,許榮輝就是其中一位。讀畢他的這本遺著《家族簡史》,一個最大的感受是,由心而發的聲音不會走調。他完成了人生最後的訴説,也為自己的文學生涯劃下了一個完滿的句號。」——蔡益懷「從我到家族,由世紀至簡史,許榮輝先生都是一邊刻畫人物角色片段零散的生活情節,一邊站在故事之外以敘述者的角度去評點、引申到現實香港的時代狀況。因此,不少論者說過許先生的作品『散文化』,這當然是受到他最推崇的小說家,契訶夫的影響。所以,他的寫作信念,由第一本小說《我的世紀》,到臨終的《家族簡史》,都是從生活出發,卻不止於單純的客觀呈現、寫實、照像,而是透過故事,去說心中的話。」——黎漢傑

書蠹

根據佛經所說,我們這個世界之山河大地,日月星宿乃是眾生共業構建而成,眾生就在此世界中流轉輪迥。外境是不實在的,乃是各自心識之反映而已,也就是所謂「一水四見」:天人見水是琉璃,凡人見水是水,魚類見水是家宅,餓鬼見水是膿血,極渴而飲不得!一般人對此難以理解,其實這個世界一切都是唯心所造:宏偉的建築物,舟車衣服器皿,都是由心所造。至於非物質之文化,更是如此,所有之宗教、神話、繪畫、雕刻、音樂、詩歌、文學等都是心的投射,由心所完成!正是「心想事成」。若然不心想,事必不成!現今最大的問題是物質文化遠遠超過精神文明,近代精神文化不特沒有寸進,反而退化,「精緻文化」日漸被「粗俗文化」所取代,正是「黃鍾毀棄,瓦釜雷鳴」!更恐怖的是,有些人要發展「大殺傷力」之武器,於是「心想事成」地製成了核子彈!如今地球隨時灰飛煙滅,這也是人類之共業!其實要扭轉這個趨勢並非不可能,只要我們減少一些貪嗔之心,多一點慈悲心,只要有心地實行,就必定會「心想事成」,這個世界將迥然不同!

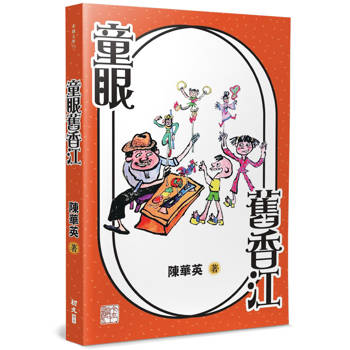

童眼舊香江

老一輩的人總說:「在我小時候⋯⋯」、「在我那個年代⋯⋯」,但到底他們的口中的那個年代又是怎樣的呢?不妨來看看《童眼舊香江》,本書作者以「過來人」的身分帶大家回顧五十、六十年代的香港故事。並以圖文並茂的方式寫出作者在香港的童年經歷,從孩童的視角出發,刻畫出一個生動有趣的「舊香江」。陳華英,童年生活在大眾生活普遍不富裕的香港。她在板間房和公屋長大,年紀小小便要當家,可是像當年許多孩子一樣,他們的生活並不貧乏枯燥,吃的、用的、玩的有平民的另一種豐富。而四季變換,節慶連連,都為日子帶來不同的體驗。總的來說,多姿多彩,充滿樂趣。好評推薦:「書中有不少詩意的描寫,像冬夜街頭的小食,養雞的樂趣,女孩和花兒的親近,雨中清脆的木屐聲,都美好動人。陳華英筆下常帶感情,寫父母姐妹之情,自然動人。對這個城市的愛更是蘊涵全書。」——阿濃「陳華英以驚人的觀察力與記憶力,巨細無遺地,把她在香港成長中的所見所聞,加上個人的經歷,為香港繪製了一幅詳細的畫卷。過去幾十年,香港的風雲變幻,尤其引起海外香港人的關注。歷史在前進,事物在變化。陳華英把她在香港的童年經歷紀錄下來,為香港的歷史留下了寶貴的紀錄,加上生動活潑的圖片,令這本書讀來更加具趣味性。」——梁麗芳

無韻的古歌:楊海英歷史中篇小說選集

海英先生長篇歷史小說寫得好,中篇歷史小說寫得也好。這一點從本書所收集他寫的三篇中篇小說中,可以充分地體現出來。《將星隕落》講的是秦昭襄王殺白起的故事。老實說,我原來對今人所寫的古代軍事小說,不是太感興趣。主要是因為這類小說大都:故事程式化、人物臉譜化、敘事拖遝冗長、情節進展緩慢,讀來費時多而受益少。然而,讀了海英先生寫的《將星隕落》,我卻被小說撲朔迷離的故事情節、威武雄壯的戰爭場面,優美的文字和深邃的哲理而深深吸引,一改對今人寫古代軍事小說的成見。《胡服戀》是一部描寫趙武靈王推行胡服騎射改革的小說。對於這場戰國時期的改革,許多現代人可能並不瞭解,並不認為它有什麼了不起。其實它是我國古代軍事史上一場震天動地,驚世駭俗的偉大變革,被歷代史學家傳為佳話。《虎女淚》寫的是霍去病與兩位女子的戀愛故事。人們都知道,霍去病是中國歷史上最年輕、功勞最大的軍事統帥。他自十七歲到二十二歲,短短五年,六次率兵出塞,櫛風沐雨,喋血大漠,為大漢打敗匈奴,立下了不世之大功。不過,他的一生像流星一般短暫,才二十三歲就積勞成疾而死。史書上並沒有記載他有家庭、有妻子,戀愛故事從何而來?可是史書上雖然沒有記載他有家庭、有妻子;而且他生前還發出過「匈奴未滅,何以家為」的豪言壯語,但是卻記載他有一幼子,名曰霍嬗。這就給海英先生留下了想像的空間,創作出一個動人的愛情故事。

世界不一樣

《世界不一樣》為迅清寫於新冠病毒蔓延之間的新作,內含文章四十五篇。 本書的其一特色是作品充滿文學性,無論懷人敘事、寫景抒情,均主題突出、情感真摯、結構精巧、語言生動,可讀性極高。〈夏天的味道〉中「藍花楹的葉子細小,冬盡時葉子變成黃色,隨樹枝落下,滿樹的金黃可以比美楓樹枯葉的顏色」描寫細膩,葉子的形狀、顏色、動態,栩栩如生;〈本土寶藏〉中「氣氛慘慘戚戚,真的沒有半點暑氣」,令人聯想起李清照的〈醉花陰〉,讀起來別有一番滋味。寫景之餘,迅清亦善於刻劃人物,〈老去〉中「印傭說母親現在像個嬰兒,時哭時笑,愛吃東西和唱歌。」僅僅用了二十多字,便具體勾勒出母親晚年的情態和愛好。 《世界不一樣》的另一特色是文章洋溢電影感。〈夏天的味道〉構圖精妙,「這一條不過三百公尺長的街道,兩旁長藍花楹,樹枝互相伸出覆蓋街中央,在花盛開的日子,確是一條美絕的紫藍花道。」一張層次分明的全景照片,活現在讀者眼前。〈悉尼西部〉呈現了電影的蒙太奇(montage)手法,「草坪和小樓房之外是火車路軌,經常聽到火車經過的聲音,所以幻想著這是臺灣和日本電影中火車駛過小鎮的風光。」讀者腦中浮現悉尼西部火車經過的鏡頭,然後融入臺灣和日本電影中火車駛過小鎮的畫面。 疫情令我們反思人生,迅清文章背後常出現人生的體悟,如「這是個充滿懷疑、焦慮、不安和苦難的年代」〈四十歲以後〉;「世界上許多事情沒辦法掌握,不由得你控制」〈甜甜圈〉;「不管是迎接冬至或是夏至,原來大家都已經不經不覺,經歷了一個悲傷、怪誕、憤怒和痛苦的一年」〈過冬〉;「眼下滿目瘡痍,瘟疫折騰下的世界充滿悲傷。懷念從前,因為新不如舊,明天多無奈。」〈明天會更好?〉最後作者以「如果能夠選擇忘憂,你會否選擇忘記這一段荒誕日子?」〈忘憂〉為全書作結,而這個問題該會留在讀者腦海中。讀者可從本書中了解疫情下澳洲人的生活,亦可從一些雋永的句子領略生活的智慧。

第七及八屆工人文學獎得獎作品集(書+光碟不分售)

透過工人文學獎鼓勵工人接觸文學,自己動手,以筆桿記錄日常生活的一點一滴,以至社會時事和個人感受,期使社會各界,更深入了解勞心及體力勞動者的生活和情思。也希望透過工人文學獎,推動各界人士關懷工人階級,刻劃勞動者的形象、生活和思想,或抒發對工人現況的感懷。 好評推薦 「貧窮唔單只係經濟上,甚至係親情上、人情上。如果唔係用文藝去化解,我或許會以其他方式向社會報復。當世界上,仲有這麼多弱勢嘅群眾,點可以安心寫唯美嘅詩。」——鄧阿藍

布紐爾睡午覺

「我最喜歡讀惟得寫人。隨手拈來,或從一部影片開始,或借一場回顧切入,也可能是半日的閒遊和偶遇,興之所至,串聯起其人的生平和創作,不必流水帳般編年史,只需勾勒一兩個片段就能道出精妙,若非數十年的思索和浸潤,實在無法這般出入自如。在電影史上,善於寫夢、拍夢的大師,除了布紐爾,在迴廊與涼台還魂驚夢的唐滌生、於長梯和高塔迷魂驚心的希治閣、對鏡猜謎兼與死神下棋的英瑪褒曼、穿梭死生且棄循因果的阿倫雷奈、真實與狂歡與夢魘難分的柏索里尼、以光影承載百年記憶的曼勞迪奧利菲拉,還有許多許多,這部新文集都一一寫到。有活生生的人,有光影中的身,有時還照出作者靈動的心,像〈下一站,相見恨晚〉末段出現的女帶位員,是幻覺是甜夢,還是肺炎疫症的鬼影幢幢?」——陳廣隆

初鳴集

語言是思想表達和人際交流的重要工具,掌握良好的語言能力,對於學習、工作和生活都有著極大的幫助。理大專業及持續教育學院(PolyU CPCE)語文及傳意學部非常榮幸為大家呈獻這本學生創作文集。這本文集是同學們創意和文學才華的結晶,展現了他們對語言世界的探索和熱情,同時也體現了他們在創作課上的學習成果。 這本文集是學生在創作課上的學習成果,是理大專業及持續教育學院近年學生的優秀作品集。他們向前人學習講故事的藝術,學習處理精密的細節,學習場景、視角、聲音的處理和意象的運用,他們書寫城市空間物質細節、個人感官經驗,以探索個人與社會、自我與世界的關係。文集分為散文、小說以及三行詩和微小說三個部分,作品後都附有老師的點評。這些作品透過獨特的視角和深刻的觀察,展現了學生對香港街道魅力和內涵的思考,同時展現了他們豐富的想像力。文集主題多元、內容豐富,且文筆流暢,令人讀來津津有味。希望這些作品能夠讓讀者感受到香港的多元文化和悠久歷史,同時激發他們對未來的思考和追求。

后海灣的波瀾

早在清代光緒年間,沙井就與香港廈村簽約在白泥到流浮山一帶的灘涂養蠔,而后海灣更成為當時香港唯一養殖蠔的地方。流浮山著名的景點——蠔場因此而起。 作者及其兄弟姊妹就在這全港獨一無二的賣蠔市場中長大,並見證著養蠔業的發展及該區的風土人情。此書紀錄了作者數十年來的第一手資料,從與父親的出海經歷、蠔民信仰、養蠔技藝等描寫出后海灣的立體面貌。 神聖的天后娘娘一直眷顧著我們,護佑我們平安。海神按時掀開那張巨大的水幕,把蠔田展露出來,讓我們落灘工作。當風神恚怒,從西北把海水鼓動起,正面打向我們,威力強大,到處蹂躪;然後轉吹大西南風,把一切推向深圳河口去。這一吞一吐,又把這一切送出伶仃洋去。海水隨潮汐來訪和退去,每日兩回,有情有信,永恆不變。高低起伏,它迎來了夏雲暑雨,冬日祁寒;也洗淨了人間污穢,送走並安撫了溺水者的孤魂,見證了這一片海灣的變遷。 海底世界的神秘令人渴望探索其中,但海底世界潛藏的危機卻令人卻步。《后海灣的波瀾》中不少篇章來源自海底奇遇,有些是危機,有些則是寶藏。在作者的帶領下,讀者安全地探索海底世界。不論是危機,還是寶藏,一一盡收眼底。

文學小識:慕容羽軍文學概論集

本書主要輯錄香港知名作家慕容羽軍於上世紀五〇、六〇年代的評論文章,發表的原地諸如《人人文學》、《文壇》、《中國學生周報》、《學友》等。文章按所討論的文類分成四輯:小說、散文、新詩以及通論,涵蓋的範圍豐富多樣,既有對文類的歷史回顧,也有對特定題材如武俠、偵探等文學的條分縷析,更有從欣賞與寫作等不同角度作藝術的探討。時隔超過半個世紀,回顧這一批久已塵封的文字,分析的觀點仍然歷久常新。

胡菊人《良友》專欄文選

★ 曾做金庸副手,臨別時獲金庸送贈「金撈」、香港文化界與傳媒界傳奇人物——胡菊人 最新力作! 本書分五輯,選編胡菊人自八〇、九〇年代伍福強先生於香港復刊《良友》畫報時所寫的專欄文章,除了延續胡先生以前關注的主題如金庸、《水滸》、《三國》小說藝術的探討;也有回憶、追懷朋友的文章如台灣的臺靜農、大陸的梁漱溟,至於香港的自然包括他最熟悉的友聯人物如趙聰先生和緬懷主持《盤古》的美好歲月。本書最後兩輯〈文化再思〉和〈中西之間〉的文章偏重思索傳統與現代之間的關係,可說,是從内看,強調人文精神在現代社會的價值,即使過了三十年也不覺過時。 好評推薦 「重讀本書〈也說『盤古華年』〉一文,胡先生敘述《盤古》朋友過新年的盛況:作曲、唱歌、編舞、跳舞、對對聯、寫書法等,好一個如花似畫的華年啊,真是令人羨慕!閱讀這本《胡菊人〈良友〉專欄文選》的讀者,應該也有如此想法吧。」——葉嘉詠 「這種始終如一的『人文精神』,引領胡先生寫作不輟並肯定人的精神價值,維護人文世界信守的規範,讀者可以看到本書收錄的文章,大多是夾敘夾議,氣勢充沛,屬於『雄辯』式的風格。行文明白流暢,善於說理,能破也能立,憑藉的就是孟子所說的『浩然之氣』,以文載道;而『道』,對胡先生而言,始終『一以貫之』,從未改變。」——黎漢傑

南回歸線漫筆:有關歷史、藝術和生活的故事

歷史影響環境,習慣自帶文化,當身處他鄉時,入鄉隨俗久了,身上是否還承載著故鄉的文化?是忘卻根本融入當地?還是固執堅守成為異類? 澳洲與中國處在同一條經度線上,從中國東部平原直線往南經菲律賓、印尼和巴布亞新畿內亞上空,飛行九千多公里後降落在澳洲美麗的東部時,你最終來到的是以古希臘、羅馬文明為傳統的西方世界。 你方才知道文化的載體是人,不是地域方位。地域的差異及時間的流逝都能帶來相同的陌生感、孤獨。而人在澳洲,積澱在思想意識中的中國情結和正在經歷的澳洲事物相遇,筆下寫或畫出來的都是有關東方和西方差異引起的故事。 本書收錄對東、西文化衝突的思考、對時移俗易的感慨,沿作者的生活軌跡,認識科技未發達前的世界。

趕一趟小說的行腳:短篇小說集

1,185日,18個故事,18種人生——從2019年9月反修例運動,到2022年12月新冠病毒突襲、封關封樓、大規模強制檢測,作者由始至終都帶著小女兒共進退,一同見證著一連串社會事件,同時創作出與最動蕩的香港時刻共生共存的動人作品。 故事中的人物來自各行各業與不同階層,涵蓋愛情到親情,刻畫出複雜的感情世界,角色有攜手克服原生家庭反對、撐過染疫的情侶、有早已同床異夢、不在一起生活的夫妻、有白髮蒼蒼卻依舊留戀當初的愛的老人……同時亦有幾位身殘志堅的小孩——安安不良於行、小天失明、寧寧左髖關節逐漸脫離,嵌入兩根螺絲釘。 作者透過刻劃故事與人物性格,帶出香港眾生相,未知是否能讓你感到似曾相識,憶起曾經的自己?那個的你,是不是曾經衝動過、勇敢過、爭取過?如今的你,又是否仍在堅持? 作者陳慧雯善於營造詩意的環境氣氛,使得場景帶有煙火氣息。故事的展開與推進的節奏都是冷靜而平緩的,能讓讀者從漫長的省略和沉默中感受情緒的微妙變化,慢慢感受故事裡更深沉的情感,並由此讓讀者可以進入大都市的微觀層面,去尋覓文學中的香港以及萬家燈火的溫度。 在這些故事中,我們可以窺見隱藏內心深處的自己,呼喚共鳴,當中或是無言的孤寂,或是悲傷的救贖。世事無常,下一秒的我們,又會遭遇了什麼?下一秒的我們,又會述說著怎麼樣的一個小說呢?我們的故事、經歷,又會如何渲染著身邊人的色彩呢?艱難跋涉,趕一趟小說的行腳,雲海星空,見證一場心靈的苦旅。 好評推薦 「藝術小說,人生漫步。體驗存在,荒謬救贖。我歌我泣,歲月有情。」——林鳴崗(旅法畫家、藝評家) 「陳慧雯的小說具有女作家獨特的敏銳與細腻,尤其在刻畫人物的心理上,更見功力,值得推薦! 」——周蜜蜜(香港女作家協會主席) 「陳慧雯的小說從女性視角出發,觀察、記錄、揭示了當代城市人正普遍經歷的情感困境,同時以優雅而又細膩的筆觸,輔以大量充滿煙火氣息的日常細節,勾勒出一個別開生面的、文學意義上的香港都市形象。」——巴桐(香港著名作家) 「陳慧雯的小說充滿了深厚的香港社會文化底蘊,構思奇巧、空靈,語言簡潔、清麗,情節生動、緊湊且一波三折,讀之令人欲罷不能,是香港小說界難得的上乘之作。」——楊海英(長篇歷史小說暨紀實文學作家)