出版故事 /人物動向

-

2018.01.29

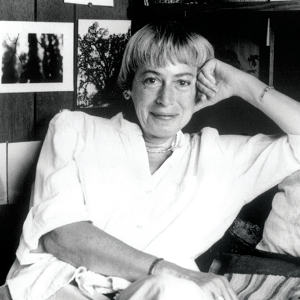

2018.01.29【娥蘇拉‧勒瑰恩】如何知曉海中每一滴水的真名?

文/吳明益幾年前我應邀到柏克萊大學演講,安德魯‧瓊斯(Andrew F. Jones)教授與台灣的研究生楊子樵,帶著我到舊金山灣的秘境散步。那是一處填海造陸所形成的小半島,被當地人暱稱為"bulb"。海邊住著一些「無家者」和藝術家,他們用撿來的材料搭建簡易房舍,並以廢棄物創作。我們看著和太平洋截然不同的水色,幾隻帶著金屬感的綠色蜂鳥在花叢穿梭,灘地上鷸鳥和?鳥成群覓食,冠鷿鵜悠然划水而過。突然間不知道是誰喊了一聲,我們順勢望去,一隻加州海獺游過眼前。在那一刻,我想起入口處有一個簡陋的石牌,用油漆寫著library,箭頭像是指向這片海灘,也像是指向大海。 瓊斯教授本身是研究中國與臺灣流行音樂的專家,談天中提到日前邀請了長期為客家歌手林生祥作詞的鍾永豐先生演講,當時帶他一起去見了一位小說家。這位小說家正是當代奇幻、科幻文學大家勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)。後來直到我見到鍾永豐,才知道勒瑰恩的詩也深深影響了... -

2018.01.22

2018.01.22這些年,你滿意你的生活嗎?

文/阿九(寶瓶文化編輯)在這辛苦世代,很多時候即便我們對現況不滿、感到不幸福,仍選擇噤聲不語。然而,保持沉默難道不是一種變相的服從?《向高牆說不》作者黃益中要告訴我們的,正是在顯然不盡合理(甚至不公不義)的制度下,人民可以藉由同理與思辯,撼動那看似不可動搖的高牆。 二○一一年,村上春樹到以色列領取耶路撒冷文學獎時,在頒獎典禮上致詞: 「我們都只是一枚面對體制高牆的脆弱雞蛋。無論怎麼看,我們都毫無勝算。牆實在是太高、太堅硬,也太過冷酷了。戰勝它的唯一可能,只來自於我們全心相信每個靈魂都是獨一無二的,只來自於我們全心相信靈魂彼此融合,所能產生的溫暖。」 當我初次閱讀這本新書的文稿,心中有滿滿的感動。從一位素人公民老師,到現在的「不在課堂,就在街頭」熱血教師,從《思辨:熱血教師的十堂公民課》到《向高牆說不》,我們能看見黃益中心裡那股強烈的、想扭轉些什麼的慾望,以及無論如何都要「化雞卵為神奇」的決心。 身為一名教師,黃益... -

2018.01.15

2018.01.15【陳念萱】透過《巫女》,窺見生命中的空性

文/Tina「是誰?誰擁有足夠的智慧與慈悲,讓她們得到解脫?」《2018551797063》書中有這麼一句話。 當書中的甯霏在夢中著急得滿頭汗問出這一句,醒來後還來不及跳脫夢境中的焦慮,依然急切地四處張望尋找時,修士彷彿知道甯霏夢見了什麼,告訴他:「生命需要修剪與捨棄,就像偶爾放血。」 這兩年,陳念萱陸續出版小說《恆河邊:《金剛經》裡尋找大雄》和《恆河邊:《金剛經》裡尋找大雄》的續集《2018551797063》,內容都和《金剛經》相關。一般人聽到《金剛經》或許會覺得經文枯燥乏味,但陳念萱卻把《金剛經》中所談的「空性」放入編織著奇幻故事的小說中,讓空性變得有了些趣味。她盡量用能被理解的話語和豐富緊湊的故事情節來跟大家聊一聊,聊慈悲、聊生命、聊人性,聊「空性」。就像當甯霏說出令人揪心的那句話時,修士回答得那麼輕盈但又讓人覺得心裡有些紓解。彷彿在那一瞬間,對「空性」瞭解了那麼一些些。當然,即使似懂非懂也是正常的,... -

2018.01.08

2018.01.08楊瀅靜:在現實裡以不圓滑的腳步向前,在詩裡堅定無畏

文/張揚楊瀅靜寫第一本詩集《對號入座》時,在花蓮讀書,在台北教書,每個禮拜兩次的火車,在火車這個移動又密閉的空間,她寫詩,思緒跟窗外的景色一樣飛快的流逝。她容易受到畫面以及聲音的蠱惑,安靜地觀察身邊的一切,有時只是一個畫面或一句話,就能為此寫詩。她是靈媒一樣的存在,接收外界的這些,再將他們反芻轉換成文字。有時她寫日常生活,將不愉快的事情寫出來,只寫一次,難過再寫一次,這樣足夠,就當困境都被寫死。楊瀅靜心裡明白寫作無法救贖,也無法解決事情,所以她不讓自己耽溺在悲傷的氛圍中,適時抽離,唯有寫作的時候才全心沉浸,因此她大部分的詩總是悲傷。 曾經有一段時間,楊瀅靜的詩句在網路上廣為流傳,比方說:「我不會說他不好/因為已經好過了/好過的人是溼透的糖/只有在貧乏的年代/才會不斷回憶困窘的甜味/要過好的日子就是忘掉好過的人」有太多人抄寫與誦讀,她幾乎有種被他人透視的錯覺。但她的第一本詩集才剛開始被人們記起、詢問、購買之時,卻... -

2018.01.01

2018.01.01最值得期待的新銳小說家──陳柏言

文/洪啟軒1991年出生的陳柏言,被小說家甘耀明譽為值得期待的「八年級小說家的領先群」,今年出版了《夕瀑雨》與《2018560703352》兩本小說集,豐沛的創作產量,同世代的八年級作家無人能及,小說家駱以軍更盛讚他的小說語言成熟:「文字上的運動感亦像颱風過境,把天地都掀翻了。」 目前就讀台大中文所博士班的陳柏言,從學生文學獎開始出道,而後接連兩年奪得宗教文學獎小說二獎與首獎,2013年再以〈我們這裡也曾捕過鯨魚〉掄下聯合報文學獎小說首獎,並連續兩年入選《年度小說選》,逐漸在文壇嶄露頭角。 陳柏言的小說背景多以屏東、高雄的鄉鎮為主,但寫來不落窠臼,具有多年編輯經驗的作家季季就說:「他的『新鄉土』作品從未落入『偽鄉土』的險境。」顯見他的觀察與書寫之細微,上接十多年前甘耀明《神秘列車(2020封面改版全新上市)》、吳明益《2018573074708》等人以降的文學技藝,並非只是純粹的寫實與炫技,甚至開展了新一代... -

2017.12.25

2017.12.25朱亞君:越亂的時代,越要專心。

文/賴韋廷朱亞君-「2017年度出版風雲人物」得獎原因: 寶瓶致力於發掘華文作家,除文學作品外,也探索教育現場、聆聽心理的傷、開拓社會視野, 以自我探索式的出版魅力,同時召喚出現代人心底的靈魂, 堅守發出台灣本土的聲音,為華文創作者打造理想的表現舞台。 【朱亞君:越亂的時代,越要專心。】 既《被討厭的勇氣》之後,2017年的台灣出版界再度誕生了銷售長紅的心理勵志類書籍《情緒勒索:那些在伴侶、親子、職場間,最讓人窒息的相處》,全年銷售突破15萬本,這個成績在出版業景況蕭索,首刷通常不超過三千本的當下,絕對稱得上是一樁奇蹟。 不過出版此書的寶瓶文化,今年的成績尚不僅如此,《做工的人》挖掘出素人作家林立青,以工地監工的視角來書寫工人的生命紀實故事;《對話的力量:以一致性的對話溝通,化解內在冰山》是兩位作家李崇建與甘耀明以文學之筆,來書寫一本從大人到孩子都能受用的教養書,兩本開拓新寫作類型,難以... -

2017.12.19

2017.12.19張曼娟:我可以不出書,但是我不能出對不起自己的書。

文/賴韋廷張曼娟-「2017年度作家風雲人物」得獎原因: 作者以獨有的細膩筆觸,用小說撫慰人心,從生活感受文字, 在人生最大的考題中,體現現代人在愛情、親情、友情中的苦楚, 每一段書寫,都是歷練繁華人情提煉出來的生命結晶,展現文學溫柔的強大力量。 【張曼娟:我可以不出書,但是我不能出對不起自己的書。】 早上六點前起床為失智的母親上網掛號門診;七點前回床小憩,因為不堪勞碌的雙眼長了針眼;七點再度起床,到早市去買妥未來兩三天家裡要吃的菜;回家和外籍幫傭一起整菜、燉湯;接著伺候母親穿衣,帶她去門診;十點半回到家燒菜,讓所有人吃飽飯,接著奔赴工作室,用五個小時的時間完成一篇稿子,也順帶聯繫其他工作。如此緊湊,並且一分為二的生活節奏,就是作家張曼娟如今的生活。 過去張曼娟其人其書寫給一般讀者的印象總是浪漫柔美,但是近年的張曼娟筆下出現了很多柴米油鹽醬醋茶般的生活特寫,特別是去年她開始在個人臉書上刊登... -

2017.12.11

2017.12.11謝謝你走進我的景深

文/蔡傑曦一如往常的日子,下課後沿著台大側門獨自走到公館三號出口的公車站。遠遠就望見2 0 8 號從前方駛來,挑了一個靠窗的位置,跟著車廂的晃動盯著羅斯福路上的車水馬龍來來去去。 想起去年年底,預備期末考的深夜,打開電子郵件信箱,裡頭躺著一封來自編輯的信,詢問我有沒有意願將在網路上發表的攝影與散文出版成冊。大一待過中文系的我,對於出版的想像是很遙遠的,甚至在腦海裡從未出現過「成為作者」的想法。熬了無數個夜晚,把自己掏空、填滿幾次,重新修改、翻出腦海裡的故事,然後一路歪歪斜斜地走到了這裡。 記得編輯問我對於出版這本書有什麼想法?我說,希望這本書在今年十月之前出版,算是送給自己即將跨過二十歲這個門檻的禮物。 公車一路搖晃,我想起了這一切的開始。 去年生日前夕,因為拍了一些學校活動的宣傳照,深刻感受到自己在攝影器材上的限制,便萌發了想要添購器材的想法。但因為家裡的弟弟妹妹年紀還小,無法大肆揮霍,而我也... -

2017.12.04

2017.12.04史蒂芬妮.梅爾的小說寫作新嘗試

文/大塊文化主編翁淑靜「我的浪漫情感與我對傑森.包恩(Jason Bourne)和亞倫.克洛斯(Aaron Cross)的迷戀彼此相遇,結果產生了《亡命化學家》這個私生子。我非常樂於沉浸在這樣一位另類動作英雄的角色裡,她的主要武器不是槍枝、刀子或令人血脈賁張的肌肉,而是她的頭腦。」 ——史蒂芬妮.梅爾,《今日美國報》,2016年7月19日 以《暮光之城》橫掃國際書市,擄獲全球書迷的史蒂芬妮.梅爾,挑戰推理、諜報題材,推出小說新作《亡命化學家》(也是她專為成年讀者寫的第二本小說),描寫行動力十足,冰雪聰明的天才女化學家,歷經一連串的追殺,不靠蠻力、運用智慧逃出生天。 大約是在史蒂芬妮.梅爾忙著《暮光之城》系列改編電影《暮光之城:破曉》的拍攝工作時,她忙亂的腦袋中,出現《亡命化學家》的故事架構,並告訴她電影製作公司的夥伴梅根.西貝特(Meghan Hibbett)。因此,《亡命化學家》原先是拍電影的點子。即使當時史蒂... -

2017.11.27

2017.11.27黎安擅長用「Gossip」形式,藉由生活小事層層堆疊出角色之間的張力

文/李曉芳(春光出版社編輯)熱愛閱讀不一定會讓你成為作家,但不閱讀肯定是不可能的。 出身於澳洲的黎安‧莫瑞亞蒂(Liane Moriarty)從小便熱愛讀書,狂熱到什麼程度呢?晚上不看書睡不著,朋友找她去家裡玩時,一定要將家裡的書藏起來,才能讓她專心地「玩」,這應該也可算是另一種「廢寢忘食」吧。(笑) 有時候,想成為「作家」這念頭都是無意間被啟發的,而啟發的那個人通常是最親近的人。黎安已不記得她人生寫的第一個故事內容,但她永遠忘不了她人生第一次的出版協議:她父親在她還很小的時候,委託她寫一本小說,並支付她稿費一元(澳幣)。這時候的黎安還不知道出版是一件多困難的事。 進入社會後,她並不是馬上成為全職作家,而是先從事廣告行銷工作,工作之餘才提筆寫作,她寫了很多小說投稿給各出版社,但從未遭到錄用,直到《Three Wishes》,才終於敲開出版社大門,發行了人生第一本小說。 之後,她的作家之路逐漸順暢,陸續出版了幾部小說,但並未獲得廣...