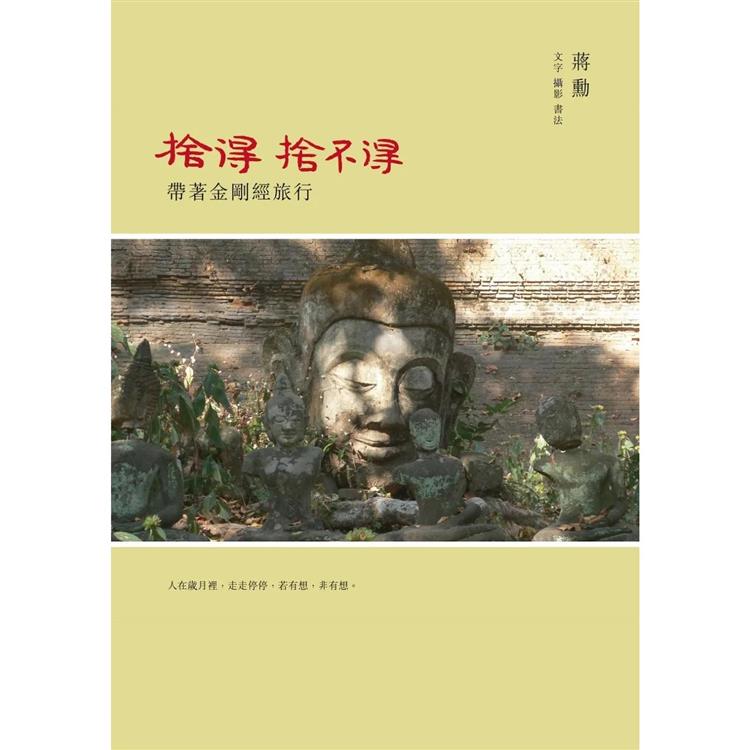

捨得,捨不得──帶著金剛經旅行 (隨書附贈蔣勳念誦金剛經音檔QR Code)

2015金石堂年度十大影響力好書活動訊息

內容簡介

人間有情,如此萬般眷戀,你會捨得呢,還是捨不得?

蔣勳書寫以來,最最柔軟心的一本書。

【本書內容】

《捨得,捨不得──帶著金剛經旅行》散文集

文字、攝影、書法,一次收錄蔣勳近年對天地、對生命、對心最深邃、銘刻之作。

+

隨書附贈蔣勳念誦《金剛經》音檔QR Code(全長33分鐘)

二○一四年一個日常的春天早晨,陽光燦爛,河水清明,

蔣勳在八里住所念誦《金剛經》,用簡易器材,為病友祝福所錄。

我們如此眷戀,放不了手,青春歲月,歡愛溫暖,許許多多「捨不得」,

原來,都必須「捨得」,「捨不得」,終究只是妄想而已。

無論甘心,或不甘心,無論多麼「捨不得」,我們最終都要學會「捨得」。

──蔣勳

京都永觀堂、清邁無夢寺、加拿大乃潤瀑布……蔣勳帶著《金剛經》,讀經、抄經,旅行十方,在心的寺院裡一殿一殿地拜去,在洪荒自然裡看見生命的不同修行,在文學藝術中照見生命的不同可能,與一切有情眾生,領會人生中的捨得與難捨……

我們渴望出走,在遠行與回歸間尋找意義──

看盡熱鬧繁華,能從吵雜中出走,洪荒總會為一、兩個出走的人準備一片乾淨山川吧。……洪荒留此山川,是給來這裡的生命嚴峻的考試嗎?我遊走在洪荒的島嶼,立春,驚蟄,所有蟄伏的生命都在沉埋的土中蛹動,他們要甦醒復活了。

我們貪戀著美,在理性與叛逆間濺迸血淚──

美,勿寧更是一種叛逆,叛逆俗世的規則,叛逆一成不變的規律,叛逆知識的僵化呆滯,叛逆人云亦云的盲目附和,叛逆知識與理性,叛逆自己習以為常的重複與原地踏步。美是一種「痴」。知道了知識的不足,知道了理性的貧乏與脆弱,知道一切定義與條理的荒謬。「痴絕」的生命,長嘯而起,山鳴谷應,在文明的絕境使歷史濺迸出血淚。

我們耽溺文學,在字裡行間尋找生命力量──

文學不是一味自我炫耀、自我表現,文學,不是聒噪的囂張。文學,或許有一種力量,使青年可以向內對自己做更深的生命質問──我活著為了什麼?我可以不再只是現在的我嗎?我可以告別親愛的人,告別俗世,獨自一個人出走嗎?

我們渴望出走、貪戀著美、耽溺文學,也許,到頭來只要問自己,到底捨得,捨不得而已。

同步發行:

《微塵世界——蔣勳念誦金剛經》有聲書

蔣勳念誦全本《金剛經》,搭配日本京都永觀堂梵鐘聲。最美麗、撼動,教人不忍按下暫停鍵的音聲布施。收錄音軌:一、金剛經(念誦+梵鐘版);二、金剛經(念誦短版);三、日本京都永觀堂梵鐘環境音。

目錄

自序/捨得,捨不得──帶著金剛經旅行

卷一/回頭

回頭

滅燭,憐光滿

星垂平野闊

畫眉深淺──一首詩的兩種讀法

天涯何處──東坡詞的生命意境

多情應笑我

卷二/肉眼

肉眼

春消息

美學的失智

痴絕──非美學的出走

貪看白鷺橫秋浦

爆破西湖

莫內的眼睛

幸福,雷諾瓦

肉身故事與神話世界

卷三/無夢

無夢

微笑──吳哥之美

流浪者之歌

池上之優

城市的記憶

寫給春分

編後記/帶著金剛經的旅行 ◎許悔之

序/導讀

捨得,捨不得

──帶著金剛經旅行

我有兩方印,印石很普通,是黃褐色壽山石。兩方都是長方形,一樣大小,○‧八公分寬,二‧四公分長。一方上刻「捨得」,一方刻「捨不得」。「捨得」兩字凸起,陽朱文。「捨不得」三個字凹下,陰文。

兩方印一組,一朱文,一白文。

當初這樣設計,大概是因為有許多「捨不得」吧──許多東西「捨不得」,許多地方「捨不得」,許多時間「捨不得」,許多人「捨不得」。

有時候也厭煩自己這麼多「捨不得」,過了中年,讀一讀佛經,知道一切難捨,最終還是都要「捨得」;即使多麼「捨不得」,還是留不住,也一定要「捨得」。

刻印的時候在大學任教, 美術系大一開一門課教「篆刻」。「篆刻」有許多作業,學生臨摹印譜,學習古篆字,學習刀法,也就會藉此機會練習,替我刻一些閒章。詢問我說:想刻什麼樣的印。

我對文人雅士模式化的老舊篆刻興趣不大,要看寧可看上古秦漢肖形印,天真渾樸,有民間百姓的拙趣。

學生學篆刻,練基本功,把明、清、民國名家印譜上的字摹榻下來,畫在印石上,照樣下刀刻出形來。這樣的印,大多沒有創作成分在內,沒有個性,也沒有想法,只是練習作業吧,看的人也自然不會有太多感覺。

有一些初學的學生,不按印譜窠臼臨摹,用自己的體會,排出字來,沒有師承流派,卻自有一種樸實稚拙,有自己的個性,很耐看,像這一對「捨得」、「捨不得」,就是我極喜愛的作品。

刻印的學生姓董,同學叫他Nick,或暱稱叫他的小名阿內。

替我刻這兩方印時,阿內大一。師大附中美術班畢業,素描底子極好。他畫隨便一個小物件,自己的手,鑰匙,蹲在校園,素描一朵花,可以專心安靜,沒有旁鶩,像打坐修行一樣。作品筆觸也就傳達出靜定平和,沒有一點浮躁。

在創作領域久了,知道人人都想表現自我,生怕不被看見。但是藝術創作,其實像修行,能夠安靜下來,專注在面前一個小物件,忘了別人,或連自己都忘了,大概才有修行藝術這一條路的緣分吧。

阿內當時十八歲,書法不是他專攻,偶然寫泰山金剛經刻石,樸拙安靜,不露鋒芒,不沾火氣,在那一年的系展裡拿書法首獎。評審以為他勤練書法,我卻知道,還是因為他專注安靜,不計較門派書體,不誇張自我,橫平豎直,規矩謙遜,因此能大方寬闊,清明而沒有雜念。

藝術創作,還是在人的品質吧,沒有人品,只計較技術表現,誇張喧譁,距離「美」也就還遠。弘一大師說:「士先器識,而後文藝」,也就是這意思吧。

阿內學篆刻,有他自己的趣味,像他凝視一朵花一樣,專注在字裡,一撇一捺,像花蕊宛轉,刀鋒遊走於虛空,渾然忘我。

他篆刻有了一點心得,說要給我刻閒章,我剛好有兩方一樣大小的平常印石,也剛好在想「捨得」、「捨不得」的矛盾兩難,覺得許多事都在「捨得」、「捨不得」之間。就說:好吧,刻兩方印,一個「捨得」,陽朱文,一個「捨不得」,用陰文,白文。心裡想,「捨得」如果是實,「捨不得」就存於虛空吧,虛實之間,還是很多相互的牽連糾纏吧。

這兩方印刻好了,有阿內作品一貫的安靜知足和喜悅,他很喜歡,我也很喜歡。

以後書畫引首,我常用「捨得」這一方印。「捨不得」,卻沒有用過一次。

有些朋友注意到了,就詢問我:「怎麼只有『捨得』,沒有用『捨不得』」。

我回答不出來,自己也納悶,為什麼兩方印,只用了「捨得」,沒有用「捨不得」。

阿內後來專攻金屬工藝,畢業製作做大型的銅雕地景,搥打鍛敲過的銅片,組織成像蛹、像蠶繭,又像遠古生物化石遺骸的造型,攀爬蟄伏在山丘曠野、草地石礫中,使人想起生之艱難,也想起死之艱難。

大學畢業,當完兵,阿內去奧勒岡專攻金屬藝術,畢業以後在舊金山有工作室,專心創作,也定期在各畫廊展覽。

二○一二年,他忽然打電話告訴我,說他入選了美國國家畫廊甄選的「40 under 40」──美國境內四十位年齡在四十歲以下的藝術家,要在華盛頓國家畫廊展出作品。

阿內很開心,覺得默默做自己的事,不需要張揚,不需要填麻煩的表格申請,就會被有心人注意到。

我聽了有點感傷,不知道阿內這樣不張揚的個性,如果留在台灣,會不會也有同樣機會被發現。但我沒有說出來,我只是感傷地問:阿內,你快四十了嗎?

啊,我記得的還是那個十八歲蹲在校園樹下素描一個蟬蛹的青年啊。

所以也許我們只能跟自己說:「捨得」吧!

我們如此眷戀,放不了手,青春歲月,歡愛溫暖,許許多多「捨不得」,原來,都必須「捨得」,「捨不得」,終究只是妄想而已。

無論甘心,或不甘心,無論多麼「捨不得」,我們最終都要學會「捨得」。

捨不得

一位朋友喪偶,傷痛不能自持,我抄經給她,希望有一點安慰,她看到引首「捨得」這一方印,搖著頭,淚眼婆娑,萬般無奈,哀痛叫道:「就是捨不得啊!」

我才知道自己其實對人的幫助這麼小,每個人「捨不得」的時候,我究竟能做什麼?

多年來,習慣早上起來第一件事就先盤坐讀一遍《金剛經》。

有人問我:為什麼是金剛經?

我其實不十分清楚,只是覺得讀了心安吧,就讀下去了。

我相信,每個人都有使自己心安的辦法,方法不同,能心安就好,未必一定是《金剛經》吧。

《金剛經》我讀慣了,隨手帶在身邊,沒事的時候就讀一段。一次一次讀,覺得意思讀懂了,但是一有事情發生,又覺得其實沒有懂。

像經文裡說的「不驚、不怖、不畏」,文字簡單,初讀很容易懂。不驚嚇,不恐懼,不害怕,讀了這幾個字,懂了,覺得心安,好像就做到了。

但是,離開經文,回到生活,有一點風吹草動,東西遺失,親人生病,病疫流行,飛機遇到亂流,狂暴風雨,打雷、閃電、地震,──還是有這麼多事讓我害怕、恐懼、驚慌。

我因此知道:讀懂經文很容易,能在生活裡切實做到,原來這麼困難。

我因此知道,原來要一次一次讀,不是要讀懂意思,是時時提醒自己。像我喪偶的朋友一樣,該「捨得」的時候,捨不得,我也一樣驚慌、害怕、傷痛。

「不驚、不怖、不畏」,她做不到,我也都一樣做不到。

「不驚、不怖、不畏」,還有這麼多驚嚇慌張,還有這麼多「捨不得」,害怕失去,害怕痛,害怕苦,害怕受辱,害怕得不到,害怕分離,害怕災難,害怕無常。因為還有這麼多害怕,這麼多驚恐怖懼,每次讀到同樣一句「不驚、不怖、不畏」,每一次聽到、看到一個人因為「捨不得」受苦,就熱淚盈眶。

王玠

最早讀《金剛經》其實跟父親有關,大學時候,他就送過我一卷影印的敦煌唐刻本的《金剛經》卷子,我當時沒有太在意,也還沒有讀經習慣。

父親在加拿大病危,我接到電話,人在高雄講課,匆匆趕回台北,臨上機場前,心裡慌,從書架上隨手抓了那一卷一擱三十年的《金剛經》。十多個小時飛行,忐忑不安,就靠這一卷經安心。

忽然想到這一卷《金剛經》是大學時父親送我的,卻沒有好好仔細看過。

原木盒子,盒蓋上貼一紅色籤條,籤條上是于右任的字,寫著:影印敦煌莫高窟大唐初刻金剛經卷子。

三十年過去,我一直沒有好好讀這一卷經,打開過,前面有趙恆惕的詩堂引首,「金剛般若羅密經」幾個隸書,隔水後就是著名的咸通九年佛陀法會木刻版畫。這個卷子後來流傳到歐洲,許多學者認為是世界最古老的木板印刷,在印刷的歷史上是重要文件。我大概知道這一卷唐代木版刊印佛經的重要性,但沒有一字一字讀下去,不知道卷末有發願刊刻的人王玠的跋尾題記。

在飛機上讀著讀著,心如此忐忑不安,一次一次讀到「不驚、不怖、不畏」,試圖安心,「云何降伏其心」,原來如此難。

讀到跋尾,有一行小字:

咸通九年四月十五日王玠為 二親敬造普施

王玠為亡故父母發願,刊刻了這一卷《金剛經》,也祈願普施一切眾生。王玠,好像因為自己的「捨不得」,懂了一切眾生的「捨不得」。

飛機落地,帶著這一卷經,趕去醫院,在彌留的父親床前讀誦,一遍一遍,一字一字,「不驚、不怖、不畏」,一直到父親往生。

因為父親往生,因為王玠的發願,因為這一卷《金剛經》,彷彿開始懂一點什麼是「一切難捨」,許許多多捨不得,有《金剛經》的句子陪伴,一次一次,度過許多「難捨」的時刻。

或許因為王玠的發願,我也開始學習抄經,用手一個字一個字抄寫。抄寫,比閱讀慢,好像比閱讀可以更多一點刻骨銘心的感覺吧。

我看過許多手抄《金剛經》,明代董其昌,清代金農,近代弘一大師,都工整嚴謹。我知道自己做不到那麼好,無法那麼做到那麼恭謹,但很想開始試一試。

二

試閱

回頭

生命如果不是從一點點小小的歡喜讚歎開始,大概最後總要墮入什麼都看不順眼的無明痛苦之中吧。

時光

秋天賞楓的季節,好幾次在京都。幾星期,一個月,好像忘了時間。好像春天才剛來過,同樣的山,同樣的道路,同樣的寺院,同樣的水聲,同樣的廢棄鐵道,同樣的水波上的浮沫,同樣的一座一座走過的橋,橋欄上的青苔,回首看去,那橋欄,不是剛才還鋪滿落花嗎?然而只是一回頭,落花都已一無蹤跡,已經是滿山的紅葉了。水渠清流裡也都是重重疊疊的紅楓落葉,隨波光雲影逝去。每一次回頭因此都踟躕猶疑,害怕一回頭一切繁華都已逝去。

已經是秋深了嗎?

一個地方去的次數多了,常常不知道為什麼還要再去,一去再去,像是解脫不開的一世一世的輪迴轉世嗎?

「無明所繫,愛緣不斷,又復受身。」常常說給朋友聽的《阿含經》的句子,或許是提醒自己於此肉身始終沒有徹底了悟吧。

為什麼還要有這一世的肉身?為什麼肉身還要一次一次再重來這世間?為什麼還要一次一次再與這麼多好像已經認識過的肉身相見?

「愛緣不斷」嗎?總是切不斷的牽掛愛恨,像一次一次地回頭。回頭時看到漫天花瓣如雪花飛舞,回頭時,水渠裡滿滿都是飄落的櫻花;回頭時,櫻花落在風中、水中、塵泥中,化烏有而去。殘楓紅豔如血,怵目心驚,也只是肉身又來了一次吧。不堪回首,彷彿回首時,只剩斑剝漫漶沉沉墨色裡一方令人心中一驚的朱紅印記,還如此鮮明。

一個地方,來的次數多了,來的時候好像沒有特意想看什麼?不想做什麼,不想趕景點行程,隨意信步走走。有時候就在寺町通一間叫smart的咖啡店坐一下午,白頭髮的老闆慢悠悠地煮著一杯咖啡。

我來過,在這個角落坐過,看著一個青鬢白皙的青年這樣慢條斯理地調理咖啡,留聲機還是那一條歌。

可以這樣坐著,把時光坐到老去嗎?

那年輕侍者把咖啡恭敬放在桌上,說了一句我沒有聽懂的話。

「無明所繫──」啊,是因為不懂,所以要一次一次重來嗎?看不懂,聽不懂,無法思維,以為懂了,並沒有懂,只是在巨大的「無明」中,要一次一次重來,做沒有做完的功課。

禪林寺

上一個秋天,有一個月的時間在京都,正是紅葉最盛的時候,遊客滿坑滿谷。我想還是避開所有人多的景點,不如往郊外人少的地方去。但是有一位朋友年中突染重病,昏迷了十二天,親人從國外趕回來,也都不能喚醒。十二天後卻奇蹟似的好了。清醒以後,雖然虛弱,卻也頭腦清楚,沒有什麼後遺症。醫師也覺得是萬幸,不可思議。

這位朋友知道我去日本,就順口要我替她到佛前一拜,也沒有指定哪一所寺廟。我當下想到京都禪林寺永觀堂的回頭阿彌陀佛那一尊像,供奉在釋迦堂瑞紫殿這尊像七十七公分高,與一般佛像不同,不做正面,而是由左肩回頭,向後看。以前去過好幾次,對這一件作品印象很深。

《阿彌陀經》說「從是西方,過十萬億國土──」,那是遙遠到我無法思議的空間啊。不可思維、不可議論的國度。「其國眾生,無有眾苦,但受諸樂──」那是在遙遠不可思議的地方享有一切安樂的國度吧。然而,為什麼已經到那樣國度的阿彌陀佛竟然都回頭了?我心裡想,如果連阿彌陀佛都回頭了,是可以安慰這病苦劫難中重新回來的朋友吧。私下心裡發願,這次京都一行,替她去永觀堂佛前一拜,帶一張回頭的阿彌陀佛像給她。

許願時沒有特別想到永觀堂是觀賞楓葉的首選,這個季節去永觀堂,會有多少遊客擠在山門前,會有多少世界各地的觀光客排長龍等待買票拜觀。

我先去了高野山,在舊識的清靜心院投宿兩晚。下了山一到京都就直接去了永觀堂。

永觀堂前果然人山人海,長長一條排隊買拜觀券的遊客,找了很久,才找到尾巴。我一度想放棄了。真要在雨中排一兩小時的隊伍嗎?剛一動念,隨即發現自己許的願,原來也如此輕率。只是雨,只是一兩小時的等待,許的願就可以輕易放棄,自己許願的力量如此脆弱啊。想起《阿彌陀經》的句子──「舍利弗,若有人已發願,今發願,當發願,欲生阿彌陀佛國者,是諸人等,皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

我想要退轉了嗎?

排隊等候的時候,人聲吵雜沸沸揚揚,起初心亂,細聽卻也都是在讚美秋光,讚美紅葉,讚美雨聲。不同聲音的歡喜讚歎,像一片和聲。有的大概初次來京都賞楓,當然狂喜驚叫,讚歎連連,語言彷彿不足以表達心中興奮激動。來過次數多的,或許就較安靜,沉默微笑,看著不斷驚歎的遊客,用相機東拍西拍的初來者,也多還是點頭微笑,彷彿讚賞地說──啊,真好,你也看到了。

生命如果不是從一點點小小的歡喜讚歎開始,大概最後總要墮入什麼都看不順眼的無明痛苦之中吧。什麼都不對,什麼都罵,結果世界並沒有好轉的機會,自己也沒有好轉的機會,只是一起向毀滅的深淵沉淪吧。

原以為這樣擠在一堆遊客間排隊是苦差事,卻意外看到很美的秋天,秋天的淅淅瀝瀝的雨,秋天雨中的楓葉,青綠、赭黃、金紅,一片秋光,燦爛迷離如煙霞雲霧。眾人仰面讚美嘖歎,初聽吵雜的聲音,形成和聲,高高低低,大大小小,遠遠近近,因為心中都是歡喜讚歎,便有了冥冥中的呼應吧,彷彿十萬億國土的梵音。

因為下雨,進了禪林寺,在入口大玄關脫鞋,把鞋放進塑膠袋中,撐著傘,彎腰解鞋帶,都是艱難事。遊客因此相互扶持遮雨,認識與不認識,都在玄關處進進出出,有了短暫擦肩而過的緣分。

禪林寺依山而建,最早是日本文人藤原關雄的私人邸所。藤原去世,這一處雅致的莊院就由五十六代清河天皇敕賜為禪林寺。藤原是平安時代日本權力核心的世族,清河天皇的皇后藤原高子就出身於這一家族。清河天皇死後,陽成天皇即位,也由天皇的伯父藤原基經攝政。權傾天下的世家,豪門的富貴,加上關雄文人雅士的嚮往,為這一所宅院建立了優雅的基礎。

清和天皇貞觀五年(八六三)年,敕賜禪林院題額,使這一所寺院成為鎮護國家的重要道場,全名是聖眾來迎山無量壽院禪林寺。

永觀

這所歷經天皇敕封的護國禪寺,一直到第七世住持永觀律師,做了幾件對大眾有深遠影響的事,才被世俗大眾通稱為永觀堂,成為家喻戶曉的著名寺院。

永觀律師據說身體孱弱,自己長年病痛,因此特別能體會為疾病所苦的大眾吧,他就在一○九七年於禪林寺中設立了藥王院,以湯藥濟度眾生。或許因為如此,使一所由天皇賜額、原來很皇家貴族氣派的寺院,轉變成了家販夫走卒平民百姓都可以來此求藥拜佛還願的寺廟吧。禪林寺的名字逐漸被淡忘,大家都以永觀師父的名字來稱呼這所寺院了。

永觀律師最出名的傳奇故事,是他在彌陀堂上念誦,或許一時心不專一,就看到阿彌陀佛顯身,回頭向他說:永觀,你遲了。

這一流傳久遠的故事,使禪林寺因此創作了世間唯一一尊回頭的阿彌陀佛像,以為紀念。

這一尊像與一般阿彌陀像並無太大不同,右手手掌向上向外揚起,食指與大拇指圈成法輪形狀,持無畏說法手印。左手手掌向下,持施與說法印。佛身褒衣廣袖,赤袒胸腹。身後有頭光背光,背光有火焰流雲紋,火焰流雲中有飛天供養。阿彌陀像唯一特殊的是頭部不作正面,而是向左肩身後轉頭探望。

以佛教教義而言,菩薩於世間有情,牽連掛念眾生,因此常回世間。唐代敦煌帛畫也常畫引路菩薩,是喪禮中懸掛招亡者之魂的條幡,上畫亡者肖像,前有菩薩引路,也是頻頻回首,彷彿擔心掛念往生的漫漫長途上,跟隨者步履艱難,跟不上進度。

佛與菩薩不同,已入涅盤,不受後有,因此應該是不會回頭的了。

然而永觀堂的阿彌陀佛意外回頭了,成為傳世唯一的一尊回頭的佛像。

永觀律師因為自己的身體疾病,同體大悲,創建了藥王院,可以濟度眾生肉身之苦。永觀律師修行中一時的分心,也讓阿彌陀佛在永世的寂滅超然中動心動念,又回了一次頭。

眾生對永觀律師的身體病苦之痛,對永觀偶爾的分心渙散、不夠精進,彷彿都沒有嘲諷惡念,對他人的不幸,有許多感念原諒,我們是藉著自己或他人的不完美,才給了自己更寬容的修行機會吧。

永觀,你遲了。佛的聲音如此督促鼓勵。

在漫長的修行路上,或快或慢,或早或遲,其實都是修行,也都可以被包容顧念吧。

我擠在眾多的遊客間一殿一殿拜去,心裡不急,也就不計較快慢遲早。

禪林寺在上千年間一直整建,建築園林的布局空間依循自然山丘脈絡走勢,不像一般禪院那樣規矩平板。走累了,可以停在水琴窟靜坐一會兒,聆聽若有若無的細細水聲穿流過石窟孔洞。水流緩、急、快、慢,力度輕重變化,都在幽微石窟裡構成彷彿琴音的水聲。但當然是自己靜下來了,才聽得到這麼幽靜在有無之間的水聲。台北故宮有南宋馬麟的名作〈靜聽松風〉,風穿過松葉,靜靜震動松針,不是靜到一清如水,是聽不到這樣細微的聲音的。東方美學多不停留滿足在人為的藝術層次上,人為的聲響音樂,人為的色彩絢爛塗抹,最終只是領悟大自然的過渡與媒介,像《指月錄》裡說手指指月亮,手指的重要性太被誇張,可能看不見手指指向的月光,也忘了真正要看的不是手指,而是皓月當空。

水琴窟在日本許多寺廟都有,比叡山延曆寺釋迦堂前也有極幽微動聽的水琴窟,水聲說法,來的人或聽到或無聞無明,各自有各自領悟的因果。

十六世紀初禪林寺修建了臥龍廊,把前方的釋迦堂、瑞紫殿、御影堂,和後方的多寶塔、開山堂、阿彌陀堂,用長廊連接起來。長廊複道,有時凌空飛起,沒有阻擋,也是眺望俯瞰山景寺院全局的最好景點。許多遊客從此高處,看到整片飛紅的秋楓,層林盡染,更是讚歎不止。

《阿彌陀經》說五濁惡世──劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁,然而正是要在五濁中求阿耨多羅三藐三菩提。離此煩惱濁世,並沒有修行,也沒有真正的領悟。

永觀律師的身體疾病,永觀律師的分心,因此才如此為後來眾生紀念吧。

我在出玄關前為朋友求了一張回頭阿彌陀佛的像,在她大病初癒的案前,或許可以更讓她安心吧。

永觀堂鐘聲極出名,悠悠盪盪,東山一帶,遠近都可以聽到。如果有緣,剛好遇到鐘聲迴盪,許多路上行人都會回頭張望,尋找鐘聲。永觀堂鐘樓雖遠,其實最後回頭尋找的人也都發現:鐘聲就在耳邊。

無夢

一件簡單的事,做起來不難,可以日復一日,成為每一天例行的公式,每天做,卻不覺得厭倦,繁瑣。每一天做,都有新的領悟,每一天都歡喜去做,會不會就是修行的本質?

清邁

這幾年很喜歡清邁,沒有曼谷那麼熱鬧繁華,過去統治這一地區的蘭納王朝(Lanna),似乎也不是大帝國,篤信南傳佛教,沒有太霸道向外征伐的野心。王朝舊城方整,磚砌城牆外圍繞護城河,雖有幾處坍塌,大致都還完整。城裡許多古寺廟,許多枝葉茂密、覆蓋廣闊的大樹。一條不十分寬闊的瀕河(Mae Ping),波瀾不驚,也不洶湧,卻總在身邊,自北而南,悠悠流淌穿過城市。

整個城市還保有中世紀農業手工時代的緩慢、專心、安分,有一種讓人慢下來的靜定悠閒。

初去清邁,也會對城市中心的夜市有興趣,看附近少數民族販售各種手工藝品,銀飾的精緻,木雕的渾厚粗樸。棉麻手工紡織,質料染色都有很好的觸感,剪裁成傳統衣褲,形式大方,穿著起來也非常舒適便利。瓦製陶缽、陶碗,有手拉胚的粗樸紋理,拿在手裡厚實沉甸。

手工傳統在數百年間累積的經驗,像一種生態,其實常常是文化潛藏在土裡的深根。土夠厚,根夠深,也才有文化的美學可言。近來台灣常愛說「文創產業」,所謂「創意」,又常常是刨去厚土,斬伐了大樹的深根,替換一時短暫炫目淺根的花花草草,使文化愈來愈不長久。「新」失去了「舊」的滋養,根基不厚,或無根基,根土淺薄,「創新」常常只是作怪,當然也就無美學可言。

清邁在上一世紀八○年代開始,受到世界觀光的重視。當世界許多城市迅速衝向工業化惡質發展之時,這一古城,卻保留擁有著農業時代人與土地和諧相處的生態倫理,保留著多元民族豐厚的部落傳統手工技術產業,讓世界各地在城市惡質化的工業夢魘中焦慮不堪的遊客,在生活裡迷亂了方向的遊客,來到清邁,可以坐下來,在一座寺廟庭院,或一棵大樹下,找到了使自己清醒的淨土。

多去了幾次清邁,時間住得久一點,在幾年間,發現清邁也迅速變化。夜市的手工藝品,因為適應太多各國湧進的觀光客,愈來愈大量生產,不控制品質,開始粗製濫造,或迎合消費者,創新作怪,失去了原有傳統手工的素樸認真,失去了手工的本質精神,逐漸走向所有手工傳統共同的沒落命運。

這幾年去清邁多,常住一個月左右,不是為了觀光,遠離城市中心,住在城市郊外,讀書或誦經。

清邁西側有素帖山(Sutep),一帶丘陵自北而南,蜿蜒起伏,最高處有海拔一千公尺,山巔上有著名的素帖寺,香火很盛,金碧輝煌,遊客也多。寺廟平台可以俯瞰清邁全城,從清邁城市各個角落,一抬頭,也都很容易看到高踞山巔閃著金光的素帖寺。

我住的地方在素帖山腳,鄰近清邁大學,附近是大片森林,也是清邁城水源的保護區,有清澈湖水,匯集山上岩石峽谷間沖下的雨水。冬天乾季,涼爽舒適,即使夏天雨季,除了正午陽光強烈燠熱,一陣暴雨過後,空氣中瀰漫各種植物釋放出的香味,一入傍晚,整座山就從大樹間吹拂來舒爽的涼風。寺院鐘聲過後,各種蟲鳴升起,間雜著一兩聲悠長的夜梟叫聲,萬籟如此寂靜,使人可以安然入眠入夢。

蟬聲

有一個夏天去清邁,住在無夢寺(Wat Umong)旁。Umong泰文的意思是「甬道」、「隧道」。寺廟建於十三世紀末,數百年間曾經是南亞南傳佛教的中心,十五世紀前後強大過的蘭納王朝時代,曾經在此處召開過國際間的佛學會議。

無夢寺坐落在素帖山麓大片的森林中,從附近經過,常常看不到寺廟建築,連最高的大佛塔也掩蔽在大樹間。

佛寺最大的特色即是「甬道」。「甬道」是民間俗稱,其實用漢字的「洞窟」,就容易理解了。無夢寺因為依山麓建造,大佛塔露出地面,佛塔下即是一層一層的甬道,從外面看,現在仍留有三個幽暗的入口,約一人高,進到甬道內部,看到甬道四通八達,做成一個一個佛龕。古代沒有今日照明設備,「龕」「窟」上端或兩側都有利用自然採光的孔洞,很像我在敦煌、雲岡石窟看到的「明窗」設計。

無夢寺不在市中心,偏城市西陲,遊客不多。甬道裡幽暗,信眾擦肩而過,各自走到一個龕窟前,在佛像前合十膜拜。或靜默趺坐,或長跪誦經,在佛前供養一朵寺廟庭院開得爛漫掉落一地的蕃孜花。甬道通風,花的香味甘甜就在幽暗中流動。在微微幽光裡,錯錯落落遠遠近近的靜坐者、膜拜者,在幽微光線裡,遠遠看去,都像一尊塑像。使我想到《金剛經》裡說的「微塵眾」,使我想到《金剛經》裡說的「恆河的沙」。

夏季午後常有暴雨,雨聲浩大,也在甬道間洶湧回響。暴雨多不持久,雨聲歇止,四周樹林間升起一片驚人的蟬聲。彷彿久遠劫來,微塵與世界都如此聲量,高亢激昂,如一季繁花爛漫,卻又沉寂如死。「是身如焰,從渴愛生」,「是身如幻,從顛倒起」,蟬聲使我想到《維摩詰經》的句子,彷彿又聽到沉寂如死的蟬聲裡從樹梢高處一一掉落下來的蟬的屍體。

同去的朋友被蟬聲所動,從地上拾起蟬屍,低頭冥想。後來他找了專業的錄音師,到無夢寺去錄下蟬聲。然而,聽起來,「聲音」早已不在了,「是身如響,屬諸因緣」,我知道那錄音中已經不是我們曾經聽到的蟬聲了,如同放在案上的蟬的屍體,也不再是那一夏季活潑昂揚長嘶鳴叫的生命了──「是身如夢,為虛妄見」。

《金剛經》的開頭

好幾個冬季,在清邁度過,也固定住在無夢寺廟附近的公寓。每天清晨步行十分鐘左右,固定去寺廟誦經,有時也跟隨僧眾乞食的隊伍,一路走進商家林立的街道。

僧侶披絳黃色袈裟,偏袒右肩,赤足,手中持缽,從年長的僧侶,長幼依次排列。隊伍尾端是十歲左右少年僧侶,還是兒童,常常睡眼惺忪,走得跌跌絆絆,引人發笑。然而修行的路上,或許就是如此吧,有人走得穩定精進,有人走得猶疑徬徨,有人走得快,有人走得慢,然而,或遲或早,都在修行路上,一旁的譏諷嘲笑其實都無意義,反而耽誤了修行。

天光微明,修行的隊伍,如一條安靜的絳黃色河流,靜靜流入城市,一家一家乞食。商家知道僧人每天清晨乞食時間,都已拉開鐵捲門,準備好食物,準備布施。

僧人端正站立,雙手持缽,布施的人把食物一一放進缽中,然後右膝著地,恭敬跪在僧人面前,聽僧人念誦一段經文。

這是清邁美麗的清晨,是僧人與商家共同的功課。這也是許多人熟悉的《金剛經》開頭的畫面啊,沒有想到,原始佛陀久遠以前行食的畫面,還日復一日在清邁的清晨可以看到。

我在此時,心中默想經文的句子:

如是我聞,一時,佛在舍衛城,衹樹給孤獨園,與大比丘眾千二百五十人俱。

清邁像是舍衛城,衹陀王子大樹庇蔭的花園,給孤獨長老供養的道場,佛陀因此機緣,為一千兩百五十位學生上課,說了一部《金剛經》。

所有義理的開示演說之前,紀錄者描述的只是一個如此安靜美麗的畫面:

爾時,世尊食時,著衣持缽,入舍衛大城。

於其城中,次第乞已。

還至本處,飯食迄,收衣缽。

洗足已,敷座而坐。

當時佛陀也是如此,穿著袈裟,手中拿著一個碗,進入舍衛城。一家一家乞食。從一家一家得到布施,再回到原來的處所。

吃飯,吃完飯,收好衣服,收好碗,洗腳,在樹林下鋪好座位。

這是《金剛經》的開頭,沒有說任何道理,沒有任何教訓、開示,只是簡單樸素、實實在在,按部就班的生活。穿衣,乞食,吃飯,洗碗,洗腳,敷座──像每一個人每一天做好自己的家務瑣事。

無夢寺

一件簡單的事,做起來不難,可以日復一日,成為每一天例行的公式,每天做,卻不覺得厭倦,繁瑣。每一天做,都有新的領悟,每一天都歡喜去做,會不會就是修行的本質?

像將近三千年前舍衛大城的乞食隊伍,像今日清邁僧眾依然維持的行乞,像商家依然信仰的清晨的布施,右膝著地,聆聽經文的虔誠,都是不難的事,但是每一天做,每一天歡喜地做,或許就是修行的難度吧。

現代文明是不是恰好缺少了這樣簡單而又可以一再重複的信仰?傳統手工作坊分出經緯,認真織好一匹布帛,傳統農民耕作,播種、插秧、收割,日復一日,年復一年,守著小小一個本分,不斷求精進,沒有妄想,因此可以專注。清邁小食攤上老年的婦人認真把青木瓜切成細絲,認真在一個石缽裡把花生仁搗碎成細粉,都不是難度高的事,但是如此專心,沒有旁騖,可能重複了三十年,因此那動作裡就有使人讚歎的安靜專一。

在清邁的時間,每天清晨到無夢寺散步,也變成例行的功課。

無夢寺在一大片廣闊森林中,有僧侶餵食牛、鹿、兔子、狗、貓、雞各種動物,定時把白菜葉切碎,撒在樹林間。

狗多是被棄養的流浪狗,頸部有統一的紅色頸圈,似乎是廟宇收留後檢疫或識別的標誌。因為大多衰老,或是殘肢癩皮,樹蔭下的狗多靜臥落葉中睡眠,很少動作,陌生人走近也不被驚擾吠叫。雞隻是寺廟裡最活潑的動物,公雞頭冠鮮紅崢嶸,走路時雄糾糾氣昂昂,全身羽毛發亮,像金銀一般閃爍耀眼。母雞多帶著一窩小雞,在枯樹葉或草叢間刨土,引導小雞雛覓食蟲蟻。我一走近,母雞就有防衛,立刻張開雙翅,讓所有小雞躲入翅膀下,不露一點蹤跡。

寺廟通常讓人聯想到清淨莊嚴,無夢寺的叢林卻是雞飛在樹巔,狗老邁疲憊,高高的欖仁樹,葉子紅了,從樹上墜落,鋪得地上厚厚一層。

我在寺廟繞塔誦經,僧人持竹掃帚清掃廊下落葉,或在樹下洗碗,也只是實實在在的生活。

無夢寺還是佛學傳習的處所,有不少世界各地來的各國出家眾和一般信眾在此學習。

寺廟在十五世紀全盛時代也曾有佛像繪畫和雕塑的傳習,「甬道」內部還留有壁畫殘跡,但大都漫漶模糊不可辨認細節了,有一些二十世紀初拍攝的圖片,壁畫形式還略可見一二,赭紅底色,用細線勾描蕃蓮花纏枝圖樣,與元明盛行的瓷器或織繡上的圖案類似。

寺廟中保有大量古代廢墟中的佛像雕塑,各種不同姿態趺坐盤坐的佛菩薩像,多斷頭斷手,殘缺破損。如果是在歐美,廢墟裡的古希臘羅馬雕像,多慎重修復,收藏在博物館,成為珍貴的文物,成為藝術珍品。像羅浮宮的維納斯,原來也是米洛島(Milo)發現的殘片,修復之後,還是缺了雙手,置放在羅浮宮中,成為鎮館之寶,舉世聞名,被奉為美的標誌。

無夢寺樹林間布滿同樣缺手缺頭的佛像,有些佛頭高達一公尺餘,然而身軀部分完全不見了。當地僧侶把沒有身體的佛頭,沒有手的佛像,或沒有軀幹的手、足,都收集在樹林間,他們各自有一方位置,樹林間的陽光,從清晨至日落,透過樹隙,不同時間,照亮不同的角落。

有一尊佛頭,彷彿低頭沉思,垂眉歛目,微笑宛然,卻又如此憂愁悲憫,四方信眾,常有人偶然來此徘徊,撿拾落花,供養在微笑佛像的四周。

我每一日清晨,來此靜坐,等候陽光照亮微笑。身軀失去了,手、足都不知流落何方,肉身殘毀如此,然而微笑仍然安靜篤定。這樣的雕刻若是在歐洲,大概會被謹慎修復,珍惜收藏,作為藝術珍品吧。

然而,日日與此微笑相處,看信眾把花放在微笑前供養,看信眾離去時臉上都有一樣的微笑。陽光樹影娑婆,在一世一世的劫難毀壞中,有成,有住,當然也有壞、空,「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來──」《金剛經》的偈語清楚明白,成、住、壞、空,都在時間之中,放到博物館的藝術,是妄想物質停止變化,是妄想把生命製作成標本吧,然而在東方,在佛教信仰裡,美,不禁錮在博物館,美,像生命一樣,要在時間中經歷成住壞空。

或許,無夢寺殘毀的微笑,被陽光照亮,被雨水淋濕,青苔滋漫,蟲蟻寄生,落葉覆蓋,隨時間腐蝕風化,祂也在參悟一種「無我相」、「無人相」、「無眾生相」、「無壽者相」的漫長修行吧。

如果有一天此身不再了,希望還能留著這樣的微笑。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

商品評價

-

83********680 說:2020-07-11蔣勳老師的隨想合集,由許多短篇組成,適合利用零碎時間翻閱,文字很有靜心的效果。書名取作「捨得,捨不得」,世間許許多多捨不得,都終將捨得,也許我們這一生,正是從「捨不得」走向「捨得」的體驗與修行呢。

-

hu**eti 說:2017-04-23蔣勳的文筆總是充滿美學,在旅行中落實著金剛經的佛法理念,也不那麼宗教性,在自然中生命中處處有著修行,從不同角度看見生命的各種可能,領略著眾生的捨得與不捨,需要細細體會。

-

ppo 說:2015-06-05第一次看蔣勳老師的書,原來老師不只是藝術專家,連文字都寫的這麼好,看完之後,真的有不同的體會,推薦這一本書給大家喔~~

-

mi***067 說:2015-01-12書名雖為帶著金剛經旅行,但我覺得更像一本詩詞,攝影,書法和美術的融合,書中我最愛卷一,蔣老師很傳奇地以東西方角度討論光和影的變化,結合莫內的日出和張九齡的望月懷遠,再引到現代人已不愛看月亮...讀起來實在令人感動

-

si*****712 說:2014-12-06看完了序...... 淚水就溫暖了眼眶 原來 在捨得與捨不得之間這麼多的糾結 透過文字 真的打從心裡聽到禪寺的鐘聲...... 要捨得....... 好書一本!!

- 看更多

相關商品

五行九宮:母親的料理時代

《歲月,莫不靜好》+《歲月無驚》【典藏精裝書盒版】(附贈「歲月風華手札」、萬用卡一組三張)

歲月,莫不靜好+歲月無驚(收縮膜平裝版套書,附贈蔣勳攝影「扶桑花」萬用卡兩張)

歲月無驚(平裝)(附贈蔣勳攝影「扶桑花」萬用卡一張)

《歲月,莫不靜好》+《歲月無驚》【限量作者親簽典藏精裝書盒版】(附贈「歲月風華手札」、萬用卡一組三張)

歲月,莫不靜好(平裝)(附贈蔣勳攝影「扶桑花」萬用卡一張)

欲愛書:寫給Ly`s M(20週年‧珍藏蔣勳手繪人體素描明信片)

萬寂殘紅一笑中:臺靜農與他的時代(附贈「蔣勳十講/我們敬愛的臺靜農老師」影音導覽DVD)

孤獨六講【暢銷紀念版】附贈蔣勳手寫書籤

歲月靜好:蔣勳日常功課(隨書附贈:蔣勳朗讀四季節氣)

傳說(附蔣勳說佛經故事CD)

雲淡風輕:談東方美學

說文學之美:感覺宋詞(附《大江東去:蔣勳的宋詞朗讀》音檔QR Code)

說文學之美:品味唐詩(附《坐看雲起:蔣勳的唐詩朗讀》音檔QR Code)

池上‧駐村‧蔣勳(典藏套裝組)

池上日記(附贈「大地行走:蔣勳朗讀池上縱谷詩句」CD)

池上印象

身體記憶52講

微塵眾:紅樓夢小人物5

蔣勳孤獨三書:《因為孤獨的緣故》、《島嶼獨白》、《孤獨六講》

從羅浮宮看世界美術(二版)

微塵眾:紅樓夢小人物4

中國美術史 (平裝本)

破解竇加(隨行版)

微塵世界:蔣勳念誦金剛經(有聲書)

金剛般若波羅蜜經:蔣勳手抄

我願:金剛經的祝福(盒裝典藏獻禮)

捨得,捨不得──帶著金剛經旅行 (隨書附贈蔣勳念誦金剛經音檔QR Code)

蔣勳破解藝術名家(精裝本套書六冊)

破解竇加:凝視繁華的孤寂者

微塵眾:紅樓夢小人物3

微塵眾:紅樓夢小人物2

微塵眾:紅樓夢小人物1

肉身供養

夢紅樓

破解高更(隨行版)

吳哥之美

破解達文西密碼(隨行版)

破解米開朗基羅(隨行版)

九歌:諸神復活

此時眾生(附贈蔣勳美與肉身的功課CD)

少年台灣

張擇端清明上河圖

此生:肉身覺醒

《手帖──南朝歲月》套裝:蔣勳出版紀念郵票/蔣勳出版紀念書卡

手帖:南朝歲月(平裝)

手帖:南朝歲月(精裝)

多情應笑我

【經典 3.0】蒼涼的獨白書寫:寒食帖

從羅浮宮看世界美術(增修初版)

從羅浮宮看世界美術

孤獨六講有聲書(4片光碟+1本畫作萬年曆

天地有大美:蔣勳和你談生活美學

生活十講

破解高更

破解米開朗基羅

秘密假期

破解達文西密碼

給青年藝術家的信

舞動白蛇傳

美的沈思:中國藝術思想芻論

因為孤獨的緣故

寫給LY`SM:1999

眼前即是如畫的江山

島嶼獨白

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

龍顏FUN書獎徵文