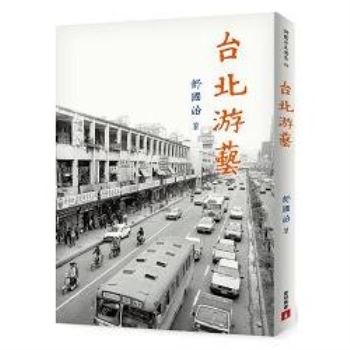

台北游藝

七十年代台北文青的深刻寫照。活動訊息

內容簡介

《水城臺北》的姐妹篇,

七十年代台北文青的深刻寫照。

七十年代是何樣的年代?七十年代的文藝人都在做些什麼?

武俠小說和台灣年輕人的成長究竟有何深沉的關係,

而台北的諸般美學又有多少是肇始於六、七十年代?

舒國治是怎麼寫作的?

還有,台北的好,究竟好在哪裏?答案全在這本書裏!

試閱

七十年代,已過去三十多、四十年。我的二十啷噹歲月,正值那時,不妨拉雜回憶一下當時文藝景況。

先說京劇。七十年代看戲最是過癮,乃那時已近京劇在台的黃金時代之尾聲。像孫元彬猶能演《鍾馗嫁妹》,不多幾年之後,便要成絕響。而周正榮亦到了他藝術最富意境之時,《打棍出箱》「我本是一窮儒太烈性……」的那個腐儒也非他詮釋不可。另有一人,田士林,原是票友,竟然也很難得的登上舞台唱那一齣少有人唱的《和尚下山》。

中華日報出版了一本很絕的小書,叫《國劇歌唱藝術對話錄》,由一個叫曾郁芬的留美學子,在紐約的咖啡館側耳聽到鄰桌兩個高手暢談京劇的唱唸做打等美學,日復一日以速記將之記下,竟成一書。簡直不可思議。

七十年代初最暢銷的一本小書,是中央日報社出的《一個小市民的心聲》,作者叫孤影,自是筆名。是一個從未出過書的「市民」,卻有感於六十年代世界各地青年之反叛與時局之波盪,抒發了深有見地的感想。

中央副刊在六十年代,閱看者甚多,至七十年代,文藝喜好者漸漸傾向於中國時報的「人間副刊」。一來或許時代氛圍已慢慢遠離了「公營」味,想要探求某種奔騰開放;二來人間副刊出了一個主編,叫高信疆,年輕喜創新,又勇於嘗試新體例,一下子將副刊的高度激震到民國以來的最高點。

電影方面的雜誌,在六十年代《劇場》停辦了幾年後,七十年代出現了「影響」雜誌。由王曉祥、汪瑩等自美國學電影歸國者發起創辦,再由在台的一些愛電影的學子如但漢章、李道明、卓伯棠、余為政、段鐘沂等持續寫稿、分擔編務,將台灣許多不能看到的國外電影得以被認識,而渴望電影新知的青年,經由這本雜誌而延展了他們的電影夢。

七十年代,有一個國片導演,原本安安靜靜的,像是不求聞達於業界,然藝術電影青年早就注意上他,便是宋存壽。早在六十年代的「國聯」時期,即拍了朱西寧的小說《破曉時分》,很受注目。而他七十年代的名作是《母親三十歲》(改編自於梨華的小說)。另有一部片,不准公映,然我們在試片室看過,是他改編自瓊瑤小說、林青霞第一次演出的《窗外》。

七十年代,國片最紅的導演,當是丁善璽。他拍的《英烈千秋》、《八百壯士》在當時十分轟動,不但票房上成功,也激發敵愾同仇的感動力。演張自忠的柯俊雄簡直紅極了。而藝術青年最欣賞丁善璽的一部片,則是《陰陽界》。片中主人公,名喚柳天素,當這三字被陰森森的呼叫著時,我們所有觀眾大氣都不敢喘一口,端的是全神凝注。

義大利的安東尼奧尼拍的紀錄片《中國》,要在電視上播映時,當時真是很大的一樁事體。大夥皆迫不及待的想一窺鐵幕內的大陸實況,尤其是出自西方大導演之手。

另外在電視上播出的抗戰紀錄片《中國之怒吼》,許多部分是二戰時由美國大導演Frank Capra主其事而總纂其成,卻極多片段由中國的攝影師(如王小癡等)當時在炮火中拍下。我們在當年諸多國際友邦之棄異下自電視上觀看,耳聽著《長城謠》的配樂,心中何止是起伏二字!

紀錄片,當時台灣亦有一人,張照堂。在中視供職攝影記者,出勤採訪之餘,會以十六厘米影機拍些街頭巷尾生活實況,遂成了當年的《新聞集錦》,早就有太多人注意及之,後來不僅黃春明找他拍《大甲媽祖回娘家》,連美國的唐書璇(曾拍《董夫人》)到了台灣也找他擔任《奔》(後來上片稱《再見中國》)的攝影師。然他更高的成就在照相,這更是眾所周知的了。

七十年代,單眼照相機有長足進步,愛好攝影者頓時多了很多。台北市各處馬路,身背照相機四處行走之士,像是行走江湖的那種風光,真是一景。

然照相,很少人能夠當飯吃。恰好有一雜誌,「戶外」,因為需要將台灣各地高山、深谷描繪報導,於是雇用了不少的年輕攝影家。如今憶起,可稱當年的美談。

西書的翻印,六十年代即有,甚至五十年代末即開端倪,但七十年代最盛。中山北路上諸多書店皆因美軍相關人員之需而有翻印英文書之舉,書店如敦煌、金山、大同、圓山等,皆供應出太多當年暢銷的英文書籍。有些書,像Joy of Sex,或是Games People Play皆暢銷之極。

中文書的翻印,更稱可觀。那時有一「明倫出版社」,無論在印刷或裝訂上皆最出色,主要翻印大陸的國故類著作。像一粟編的《紅樓夢研究》,我買過好幾本,自閱外,也以之送人。

有一作家,叫林川夫,他寫的《森林記事》,算是台灣頗早的「自然寫作」,頗為獨特。美國有梭羅,有一、兩百年的自然寫作,乃大國自然資源早受歌詠,不算新奇;而台灣,委實不易。林川夫的筆意,不同於邢天正、應紹舜、陳世空等人的登山寫作,倒是有一點W.H. Hudson式的夢幻山林的風味,卻又不全然如此。

個人式的出版社,七十年代有一「專心文庫」,專出日本學者寫的諸子百家等的研究,譯者竟然全出自一人,叫李君奭,而出版社開在彰化市的民族路。這種窮一人之力量與恆心,專注自己興趣於不歇,亦是當年之美。

另有一「香草山書屋」,亦是個人式出版社,七十年代中出了楊逵的《鵝媽媽出嫁》。出版人,叫邱文福,未必是資產豐厚的企業家,記得當年他似乎還開了一段時間的計程車,必定是對楊逵老前輩的景仰與他的文學之深愛,出成了這本不世之作。

六十年代有一電視節目《錦繡河山》,至七十年代還深受歡迎,被譽為最有深度的文化性節目,主持人叫劉震慰,他旁徵博引,將大陸的河山敘述得十分生動。這節目受人喜愛,固也因「想家」之人頗眾也,其實那時離大陸丟失並沒太過久遠,卻思鄉之情一逕如此濃烈也。

這位劉震慰,有頗高的採訪功力,能對當時渡台的許多各省耆宿作深度的訪談,尤以「吃」的訪談最為深刻,最終出了那本極有史料價值的《故鄉之食》。

咖啡館,皆有或多或少的文藝功能。武昌街的「明星」不用說了,是老字號。畫家呂基正最常在座,小說家子于也不時見之。黃春明亦是常客,後來明星要更換新桌椅,便把舊的大理石桌子與椅子送一套給他。噫,何等美麗的禮俗。

後來明星還開了分店,在中山北路二段。而二段頭的「美而廉」原很知名。國賓飯店的「阿眉廳」亦是文藝人士談劇本、聊天的地方。另外羅斯福大廈底樓的「我們」、漢口街的「天琴廳」皆能耳聞極多的藝術討論。

南海路、泉州街口的「美國新聞處」更是文藝活動的極佳場所。

有一本雜誌,叫「漢聲」,英文名叫Echo,當時是英文版,顯然對象是在台的外國人,然內容涵括很多的台灣民俗,設計十分先進,一點都不陳腐,一出刊便深受矚目。

那時候沾染文藝,如今想來,真是太左右逢源呢。

七十年代,不少有志國學經籍的年輕學子,皆矢意投入到一私塾學習。這設私塾之人,叫愛新覺羅.毓鋆,堪稱一代奇人,前幾年過世,活了一百零六歲。他的國學極深厚,而身份又極特殊(是滿清的皇親國戚),更特別的是,他居陋巷不欲人知,潛心學問,誨人無數,性格孤高,卻桃李仍舊佈滿天下。我在七十年代孤陋寡聞,到了八十年代末在美國才聽聞有不少留美學子都曾入他門牆聽課,這絕對是台灣學術界的一樁傳奇。近讀張輝誠《毓老真精神》一書,更對此人嘆服不已,想想七十年代已然有學子一意深心鑽研古籍,而近年古籍據說更受兩岸高位階人士憧憬醉心,這毓老一輩子的篤學,不枉也。

先說京劇。七十年代看戲最是過癮,乃那時已近京劇在台的黃金時代之尾聲。像孫元彬猶能演《鍾馗嫁妹》,不多幾年之後,便要成絕響。而周正榮亦到了他藝術最富意境之時,《打棍出箱》「我本是一窮儒太烈性……」的那個腐儒也非他詮釋不可。另有一人,田士林,原是票友,竟然也很難得的登上舞台唱那一齣少有人唱的《和尚下山》。

中華日報出版了一本很絕的小書,叫《國劇歌唱藝術對話錄》,由一個叫曾郁芬的留美學子,在紐約的咖啡館側耳聽到鄰桌兩個高手暢談京劇的唱唸做打等美學,日復一日以速記將之記下,竟成一書。簡直不可思議。

七十年代初最暢銷的一本小書,是中央日報社出的《一個小市民的心聲》,作者叫孤影,自是筆名。是一個從未出過書的「市民」,卻有感於六十年代世界各地青年之反叛與時局之波盪,抒發了深有見地的感想。

中央副刊在六十年代,閱看者甚多,至七十年代,文藝喜好者漸漸傾向於中國時報的「人間副刊」。一來或許時代氛圍已慢慢遠離了「公營」味,想要探求某種奔騰開放;二來人間副刊出了一個主編,叫高信疆,年輕喜創新,又勇於嘗試新體例,一下子將副刊的高度激震到民國以來的最高點。

電影方面的雜誌,在六十年代《劇場》停辦了幾年後,七十年代出現了「影響」雜誌。由王曉祥、汪瑩等自美國學電影歸國者發起創辦,再由在台的一些愛電影的學子如但漢章、李道明、卓伯棠、余為政、段鐘沂等持續寫稿、分擔編務,將台灣許多不能看到的國外電影得以被認識,而渴望電影新知的青年,經由這本雜誌而延展了他們的電影夢。

七十年代,有一個國片導演,原本安安靜靜的,像是不求聞達於業界,然藝術電影青年早就注意上他,便是宋存壽。早在六十年代的「國聯」時期,即拍了朱西寧的小說《破曉時分》,很受注目。而他七十年代的名作是《母親三十歲》(改編自於梨華的小說)。另有一部片,不准公映,然我們在試片室看過,是他改編自瓊瑤小說、林青霞第一次演出的《窗外》。

七十年代,國片最紅的導演,當是丁善璽。他拍的《英烈千秋》、《八百壯士》在當時十分轟動,不但票房上成功,也激發敵愾同仇的感動力。演張自忠的柯俊雄簡直紅極了。而藝術青年最欣賞丁善璽的一部片,則是《陰陽界》。片中主人公,名喚柳天素,當這三字被陰森森的呼叫著時,我們所有觀眾大氣都不敢喘一口,端的是全神凝注。

義大利的安東尼奧尼拍的紀錄片《中國》,要在電視上播映時,當時真是很大的一樁事體。大夥皆迫不及待的想一窺鐵幕內的大陸實況,尤其是出自西方大導演之手。

另外在電視上播出的抗戰紀錄片《中國之怒吼》,許多部分是二戰時由美國大導演Frank Capra主其事而總纂其成,卻極多片段由中國的攝影師(如王小癡等)當時在炮火中拍下。我們在當年諸多國際友邦之棄異下自電視上觀看,耳聽著《長城謠》的配樂,心中何止是起伏二字!

紀錄片,當時台灣亦有一人,張照堂。在中視供職攝影記者,出勤採訪之餘,會以十六厘米影機拍些街頭巷尾生活實況,遂成了當年的《新聞集錦》,早就有太多人注意及之,後來不僅黃春明找他拍《大甲媽祖回娘家》,連美國的唐書璇(曾拍《董夫人》)到了台灣也找他擔任《奔》(後來上片稱《再見中國》)的攝影師。然他更高的成就在照相,這更是眾所周知的了。

七十年代,單眼照相機有長足進步,愛好攝影者頓時多了很多。台北市各處馬路,身背照相機四處行走之士,像是行走江湖的那種風光,真是一景。

然照相,很少人能夠當飯吃。恰好有一雜誌,「戶外」,因為需要將台灣各地高山、深谷描繪報導,於是雇用了不少的年輕攝影家。如今憶起,可稱當年的美談。

西書的翻印,六十年代即有,甚至五十年代末即開端倪,但七十年代最盛。中山北路上諸多書店皆因美軍相關人員之需而有翻印英文書之舉,書店如敦煌、金山、大同、圓山等,皆供應出太多當年暢銷的英文書籍。有些書,像Joy of Sex,或是Games People Play皆暢銷之極。

中文書的翻印,更稱可觀。那時有一「明倫出版社」,無論在印刷或裝訂上皆最出色,主要翻印大陸的國故類著作。像一粟編的《紅樓夢研究》,我買過好幾本,自閱外,也以之送人。

有一作家,叫林川夫,他寫的《森林記事》,算是台灣頗早的「自然寫作」,頗為獨特。美國有梭羅,有一、兩百年的自然寫作,乃大國自然資源早受歌詠,不算新奇;而台灣,委實不易。林川夫的筆意,不同於邢天正、應紹舜、陳世空等人的登山寫作,倒是有一點W.H. Hudson式的夢幻山林的風味,卻又不全然如此。

個人式的出版社,七十年代有一「專心文庫」,專出日本學者寫的諸子百家等的研究,譯者竟然全出自一人,叫李君奭,而出版社開在彰化市的民族路。這種窮一人之力量與恆心,專注自己興趣於不歇,亦是當年之美。

另有一「香草山書屋」,亦是個人式出版社,七十年代中出了楊逵的《鵝媽媽出嫁》。出版人,叫邱文福,未必是資產豐厚的企業家,記得當年他似乎還開了一段時間的計程車,必定是對楊逵老前輩的景仰與他的文學之深愛,出成了這本不世之作。

六十年代有一電視節目《錦繡河山》,至七十年代還深受歡迎,被譽為最有深度的文化性節目,主持人叫劉震慰,他旁徵博引,將大陸的河山敘述得十分生動。這節目受人喜愛,固也因「想家」之人頗眾也,其實那時離大陸丟失並沒太過久遠,卻思鄉之情一逕如此濃烈也。

這位劉震慰,有頗高的採訪功力,能對當時渡台的許多各省耆宿作深度的訪談,尤以「吃」的訪談最為深刻,最終出了那本極有史料價值的《故鄉之食》。

咖啡館,皆有或多或少的文藝功能。武昌街的「明星」不用說了,是老字號。畫家呂基正最常在座,小說家子于也不時見之。黃春明亦是常客,後來明星要更換新桌椅,便把舊的大理石桌子與椅子送一套給他。噫,何等美麗的禮俗。

後來明星還開了分店,在中山北路二段。而二段頭的「美而廉」原很知名。國賓飯店的「阿眉廳」亦是文藝人士談劇本、聊天的地方。另外羅斯福大廈底樓的「我們」、漢口街的「天琴廳」皆能耳聞極多的藝術討論。

南海路、泉州街口的「美國新聞處」更是文藝活動的極佳場所。

有一本雜誌,叫「漢聲」,英文名叫Echo,當時是英文版,顯然對象是在台的外國人,然內容涵括很多的台灣民俗,設計十分先進,一點都不陳腐,一出刊便深受矚目。

那時候沾染文藝,如今想來,真是太左右逢源呢。

七十年代,不少有志國學經籍的年輕學子,皆矢意投入到一私塾學習。這設私塾之人,叫愛新覺羅.毓鋆,堪稱一代奇人,前幾年過世,活了一百零六歲。他的國學極深厚,而身份又極特殊(是滿清的皇親國戚),更特別的是,他居陋巷不欲人知,潛心學問,誨人無數,性格孤高,卻桃李仍舊佈滿天下。我在七十年代孤陋寡聞,到了八十年代末在美國才聽聞有不少留美學子都曾入他門牆聽課,這絕對是台灣學術界的一樁傳奇。近讀張輝誠《毓老真精神》一書,更對此人嘆服不已,想想七十年代已然有學子一意深心鑽研古籍,而近年古籍據說更受兩岸高位階人士憧憬醉心,這毓老一輩子的篤學,不枉也。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

相關商品

舒國治 門外漢的日本系列(門外漢的京都+門外漢的東京)

79折

特價584元

停售

門外漢的東京

79折

特價300元

加入購物車

憶楊德昌

9折

特價351元

加入購物車

我與寫字

79折

特價300元

加入購物車

眷村X電影:離散的年代

95折

特價95元

加入購物車

舒國治精選集(增訂新版)

79折

特價379元

加入購物車

門外漢的京都(十六周年新版)

79折

特價284元

加入購物車

理想的下午(二十周年紀念新版):關於旅行也關於晃蕩

79折

特價284元

加入購物車

遙遠的公路

79折

特價269元

加入購物車

舒國治精選集

9折

特價378元

停售

雜寫

9折

特價288元

加入購物車

台北游藝

9折

特價270元

加入購物車

宜蘭一瞥

9折

特價288元

加入購物車

水城台北

9折

特價270元

貨到通知

窮中談吃

9折

特價234元

停售

台灣重遊

9折

特價252元

加入購物車

台北小吃札記

9折

特價252元

貨到通知

流浪集:也及走路、喝茶與睡覺

9折

特價225元

貨到通知

看更多

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價