-

排序

- 圖片

- 條列

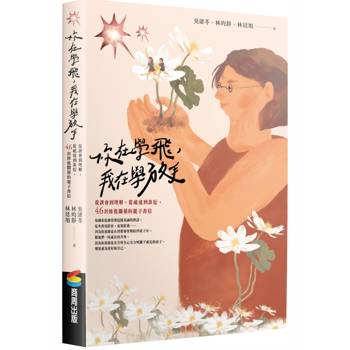

你在學飛,我在學放手:從誤會到理解,從疏遠到靠近,46封修復關係的親子書信

這46封信,是一場真實的親子對話練習——媽媽記錄自己的擔憂與牽掛,女兒和兒子則用文字回應青春期的掙扎與真心話。這些信件中,有誤解、有怒氣、有眼淚,但更有勇敢說出的愛與理解。當兒女學著獨立飛翔時,媽媽也開始學習放手,從孩子出生的那一刻起,媽媽就開始學習成為母親;而孩子們,在成長路上也慢慢看懂了媽媽不說的那部分人生。孩子長大了,媽媽卻還在學著怎麼放手。她寫信,不是想說服,而是想陪著理解;孩子們回信,不是為了反駁,而是試著誠實面對自己的情緒。從「當媽媽的擔心」開始,到孩子告白「媽媽,我害怕讓妳失望」,這46封信,不只是親子間的情感交換,更是一場跨世代的生命對話。媽媽不再想教會孩子所有答案,而是陪他們,學會問出屬於自己的問題。有些話無法說出口,把真實的感受寫下來,就是愛的傳達。「為什麼孩子總是把心事藏起來?」「明明是為了他好,他卻只覺得我很煩?」「想靠近,卻只換來一句冷淡的回應……」這些問題,或許你也曾在心裡反覆問過。當孩子進入青春期,父母和子女之間,常常像隔著一道看不見的牆。愛沒有消失,但愛的方式卻變得生澀而陌生。書中,媽媽、女兒、兒子三人真誠分享他們如何從爭執到和解、從疏遠到靠近。你會看見一個母親如何學會在「放手」中仍給予支持,也會看見兩個孩子如何在「學飛」的過程中逐漸理解父母的愛。這不只是一本書信集,更是一個讓每位父母與孩子,都能照見自己關係縮影的現場。或許你會在其中某一封信裡,看見自己的身影,也會在某一句話裡,得到久違的安慰與勇氣。(摘自作者序)身為母親,我也曾經用「我以為的愛」給出快速的建議與判斷,以為自己走得比較前面,就能提醒孩子避開人生的風浪。直到有一天,我發現,孩子不是不聽話,而是他們有些話沒說出口。而我也不是不願傾聽,只是當時的我,在教養他們方面,除了擔憂,沒有嘗試去學習有智慧技巧的溝通方式。於是,我提筆寫信給他們。不是為了教,而是為了靠近。我的女兒,也寫了回信。她用心理學系學生的細膩視角,讓我重新看見「媽媽」這個角色的重量與限制。我的兒子也開始回應,他用一個體保體系孩子的眼睛,讓我理解什麼叫做「外表沉默,其實正在努力」。就這樣,我們三個人,開始了這場文字來回的對話,同時梳理彼此的情感。