-

排序

- 圖片

- 條列

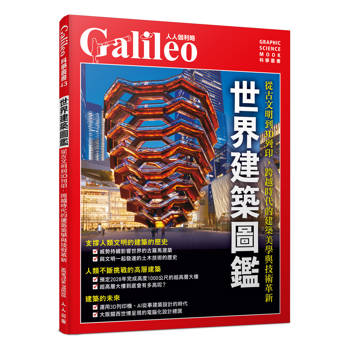

世界建築圖鑑:從古文明到3D列印,跨越時代的建築美學與技術革新 人人伽利略43

★一覽世界各國的建築美學 ★兼具創新與藝術的奇特造型建築令人嘆為觀止 ★運用AI、3D列印從事建築設計的時代 本書從古羅馬時代回溯西洋建築的軌跡、都市建築風貌,延續到現代世界各國不斷創新高度的超高層建築、視同藝術與靈感結晶的特色建築、炫目華麗的玻璃建築,以及現代使用AI、3D列印的技術發展等等,帶領讀者走遍各國,欣賞建築動人的美感與技術的發展! 西洋建築可追本溯源至古羅馬時代。古羅馬的建築為土木技術留下深遠的影響,比如能夠保護居民免於水患的水閘及水壩、提供眾多人員及貨物流通的道路及橋梁還有運河等。現代的集合住宅及購物商場的原型就是誕生於古羅馬,可說是維持我們的生活所不可或缺的資產。 而隨著現在科技發達,城市擴張,也不斷出現超高層建築如哈里發塔、東京晴空塔、上海中心大廈……,成為人類以高度為目標,追求熱情與科學技術的結晶。環視全世界,不乏超過800公尺的超高層大樓,而且無論在設計、環境績效等方面都非常精彩傑出。超高層大樓是如何發展到今天的景況呢?未來又將發展到什麼樣的程度呢? 世界各國愈來愈多造型令人驚豔的建築物,例如美國的Vessel、卡達的國家博物館……,這些建築揚棄老舊的概念,採行自由、美麗且具功能性十足的設計,也創造出各式各樣的玻璃建築。例如冰島的哈帕音樂廳暨會議中心、比利時的港務大樓,玻璃會隨著陽光照射角度而閃耀炫目,有時也會映照風景,有時則會扭曲映像而產生不可思議的感覺,令人心醉神迷。 建築界近年開始重視木造建築,也廣泛採用電腦化設計,利用AI投入計算、使用3D列印技術。也許今後還會創造出令人驚嘆的建築,建築與都市未來將會如何改變呢?令人拭目以待!系列特色 1. 本書系取得日本牛頓出版社的授權,以精美插圖、珍貴照片及電腦模擬圖像,深入淺出解說科學知識,淺顯易懂。 2. 以一書一主題的系統化,縱向深入閱讀,橫向觸類旁通,主題涵蓋天文、數學、物理、化學、生命科學等領域。 3. 以不同的角度提出各種科學疑問,啟發讀者對科學的探究興趣。

台灣古建築裝飾深度導覽圖錄

台灣第一本圖錄式古建築裝飾導覽,帶你看懂傳統建築各個角落的細節與意涵◎ 收錄全國73座古厝廟宇建築、141件代表性裝飾作品◎ 六大分類詳細介紹每個裝飾的故事、意義、技法、價值◎ 18開大版面,友善閱讀 台灣的傳統建築,主要指明末清初由大陸渡海來台的閩粵建築式樣,再加上地理環境因素影響,形成台灣特有的外觀特色。傳統建築有許多的裝飾手法,光以形式分,就有雕刻、塑造(如交趾陶)、組砌(如窗櫺、磚砌)、鑲嵌(如剪黏、鑲玻璃)、彩繪(如門神)等,內容又因建築的功能及裝飾的位置而有不同的寓意,例如廟宇的屋脊的「雙龍戲珠」有庇佑及防火的功能,老宅門廳入口的喜鵲與梅枝木雕,即為「喜上眉梢」的吉祥寓意。古厝達人帶路:先懂六大題材,再看表現方法 本書是「台灣古厝達人」康鍩錫的另一力作,開宗明義告訴你,要完整建立建築裝飾的知識,必須先掌握題材的意義。例如「獅」無論在門楣劍獅、風獅爺、或廟前石獅,都有辟邪鎮宅的功用、「桃」「菊」喻長壽、「卍」字喻千秋萬代等,此外還有經典組合如麻姑、壽翁,還有歷史故事如帶來財運的「劉海戲金蟾」。他將最常見的裝飾分成動物、植物、圖紋、文字、器物、人物六大類,精選全台最具代表性建築裝飾共141例,以方便查找的圖錄方式說明細節與內涵,一次帶你深入古建築裝飾的花花世界。從書上到實地,快速掌握建築裝飾的要點與全貌 本書分為三部分:第一部分「概論」簡介傳統裝飾的功能、意義與表現形式,以及裝飾部位名詞解釋,提供讀者關於傳統建築結構的簡單背景知識。第二部分「圖錄」以六大題材分類之外,也對每一個裝飾的意義、功能及鑑賞重點等加以說明,並標示作品的技法、製作年代、所在位置及尺寸等。在第三部分「附錄」包括索引外,也特別提供「收錄建築一覽表」,帶你拜訪「林安泰古厝」、「鹿港天后宮」、「摘星山莊」等經典古建築,供欲實地尋訪的讀者參考。收錄珍貴歷史影像,帶你同時看古建築裝飾的知識與美感 書中自作者40年間走訪拍攝的數萬張照片中,精選最精彩、狀態最佳的影像。此外還有許多珍貴的歷史影像,如六甲恆安宮「宮娥門神」、安平民宅的「劍獅」、台南開元寺「瓜果含香」手繪等,都是因重修而今已不存,只有在書中才能看見的經典名作。大幅去背圖讓讀者能仔細欣賞每件裝飾作品精湛的雕工、流暢的筆勢、繁複的構圖、細膩的色彩。拉線說明帶領讀者能快速從圖像進入脈絡,讓你除了說明詳細的說明文字,更能充分享受台灣古建築裝飾的美感。讀完本書,從新手躋身古建築解說專家!

買對東西,家就好看了:專業軟裝師從100元到100萬元的居家採購指南

家裡的物品越買越多,卻總覺得少了什麼?多數人的困難,不在佈置,而在「如何挑選」這一步。本書以採購為主軸,說明軟裝決策中最常被忽略的重點。多年軟裝實務經驗兼暢銷書作家Carol,整理出居家採購最需要理解的基礎知識:哪些物品值得優先購買、哪些應該再觀察、材質會帶來什麼差異、品質要從哪裡判斷,以及每一筆預算最能發揮在哪些地方?全書設計「選物地圖 × 軟裝搭配技巧」,搭配大量示範與實際案例,讓讀者能從需求、預算與空間條件中,找到適合自己的選物方式。軟裝採購亮點搶先看:•一直覺得家裡「空一塊」?可能是採購順序錯位,導致關鍵物件缺席》。• 地毯買回家尺寸總是不對?書中用示範圖教你判斷比例•色卡看起來一樣,放到家裡卻完全不同?教你理解空間光源與色彩的落差。•物件都很好看,但一起放就不協調?問題多半藏在色彩與材質的比例。• 想有效利用預算?書中示範 2 萬、5 萬、10 萬到50萬的最有效配置方式。軟裝採購,看起來是「買東西」,其實牽涉到生活習慣、居家動線、材質理解與空間節奏。這本書不是風格圖鑑,也不是滿版好物清單,而是以日常需求為起點,整理挑選物品時最需要掌握的基礎。Carol 以多年軟裝實務經驗,將購物時最常遇到的情況轉化成清楚分類:尺寸判斷、材質差異、質感的來源、光線造成的色偏、常見採購錯誤與容易後悔的物件選擇。全書三大核心段落:Part 1:認識軟裝的基礎結構以日常最容易困惑的問題為起點:地毯怎麼選、抱枕要買幾顆、窗簾決定氛圍的原因、為什麼同樣的顏色放在不同空間會看起來不同。透過這些情境,帶讀者建立軟裝的基本概念。Part 2:掌握採購的選物邏輯依空間功能與品項分類,說明各項物件該看哪些重點:沙發、燈具、窗簾、地毯、織品、收納、小物、香氛、植栽等。整理材質差異、尺寸判斷方式與使用情境,並補充「選物地圖」與「色彩索引」,讓採購更有方向。Part 3:預算配置與實際採購示範示範不同預算下的採買策略,說明哪些物件先買、哪些可以之後補齊、哪些容易後悔。以實際案例展示從空間「還不到位」到「變得協調」的採購過程,幫助讀者建立採購優先順序與整體性思考。本書特色買了很多東西,家裡還是擺不出想要的感覺?明明照著網路推薦清單買,怎麼回家後完全不一樣?軟裝書很多,但這一本,暢銷書作者Carol Li手把手教你怎麼買從預算、品項、材質到選物地圖,一本真正能陪著你採購的軟裝入門書。設計就是挑漂亮的東西?類似樣式無妨?軟裝的品質差異,會直接影響細節與使用年限,甚至影響整體風格的協調。不建議把有限預算平均分散在所有家具與家飾上,導致「每一樣都買了,但每一樣看起來都很廉價」。Carol教妳將預算花在最能帶來體驗感、最重點的地方。專業軟裝師走錯的路,快學起來!從生活工場、IKEA、淘寶到瑪黑居家,Carol Li笑中帶淚的軟裝採購心路歷程。用真實體驗告訴你:真正好的軟裝,不只是把空間填滿漂亮的物件,而是知道如何挑對物件。‧沙發就像是鞋子:每天都要用。便宜的沙發看似差不多,但一兩年就塌陷;好的沙發像一雙好鞋,撐十年也舒適耐看。‧窗簾是家的服裝:布料質地不同,遮光與垂墜效果就不同。平價的可能像路邊攤,精品布料則像量身定制的西裝,氣場不同。不同的階段預算,不同的採購計畫。‧兩萬元預算:小資必備——燈光、織品與綠植三大黃金法寶‧五萬元預算:質感升級的起點——香氣、織品與擺件營造專屬氛圍‧十萬元預算:設計感 vs. 機能性 ——用家具建立家的日常靈魂‧二十萬元預算:高低單價混搭的遊戲——沙發、單椅與風格場域的定義‧五十萬元預算:高端訂製——品牌家具、經典單椅與生活儀式感的實踐一本專為居家軟裝採購而撰寫的工具書。讓每一次選物,都成為讓家更美、更貼近內心的一步。以實際需求為核心,說明沙發、燈具、窗簾、地毯、織品、家具等品項在使用上的差異;整理各種常見的購買問題,包括尺寸不合、色差判斷錯誤、耐用度不足,以及購買順序混亂。‧以預算為基準,建立明確的採購順序不同預算帶出不同的採買策略,書中示範各區間最值得投資的項目,讓讀者能在有限資源中做出最有感的安排。‧ 整理各品項的挑選重點以清楚易懂的方式說明尺寸、材質、收邊細節、日常使用狀態等要點,形成採購時可立即參考的基礎判斷。‧ 收錄「選物地圖」,整理常用的採購來源將生活中常見的軟裝品項,依照用途與品類整理成清楚的採買方向,並補充各店家擅長的品項與適合前往的狀況,讓讀者在需要採購時,能更快找到合適的選物渠道‧ 補充色彩使用的基礎方法將色彩比例、主色與配色的搭配方式整理成簡易圖解,讓讀者能看懂色彩之間的關係,在採購時避免色調失衡或物件之間互相干擾。‧ 透過實例拆解常見盲點結合實際居家案例,說明尺寸不符、物件無法協調、或因購買順序錯置而造成浪費的情況,讓讀者更容易理解錯誤從何而來。‧ 建立與設計端的共同語言書中將必要的尺寸基準、物件邏輯與採購時機整理成簡潔圖表,協助讀者在與設計師溝通時更順暢、更明確。真心推薦:資深收藏家 Design Mania 麥克雞塊工一設計總監 王正行上品形象學院創辦人 郭聿庭全方位網紅 丹妮婊姐