出版故事 /人物動向

-

2018.11.26

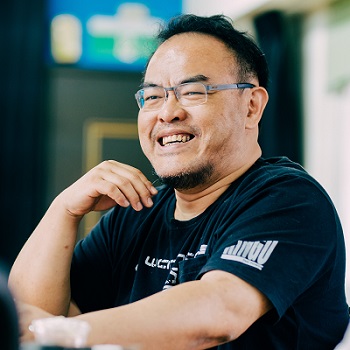

2018.11.26反差萌中年大叔的逆襲之路--八耐舜子

文/大田出版編輯八耐舜子,乍看四字還以為是個日本人,但八耐其實是賽車術語裡頭「八小時耐久賽」的簡稱;舜子則出自本名「洪岳舜」。若鍵入八耐舜子四字搜尋,結果除了他的粉絲專頁,之外就是他的手繪作品在網路上瘋傳的相關報導。這人究竟是誰?竟然張張手繪笑話都讓人忍不住分享再分享? 我記得自己在網路上與他的初相遇,地點是鄉親美食版。我點開某一張小圖,一個表情不屑的胖嘟嘟小女孩躍進我的螢幕。圖旁邊是軟Q而親切的文字:「我憑自己本事變胖的,為什麼要減肥?你有什麼資格說我胖,你請我吃過什麼了?」我立刻爆笑,真的是讓人很想立刻大吃一頓耶,才不管會胖幾公斤。那天我體驗到了八耐舜子的魅力,他怎麼可以把那些聽爛的笑話,無厘頭的故事,或很冗長的教誨,弄的那麼有趣呢? 臉書專頁有60幾萬人按讚,IG有20幾萬人追蹤的八耐舜子,過去的創作之路其實並不順遂。美術科班出身的他有過好長一段在職場中載浮載沉的歲月--招牌學徒、機車外務、西餐廳駐唱、... -

2018.11.19

2018.11.19在生活中汲取靈感的圖畫書作家—劉如桂

文/步步出版編輯部戴著黑框眼鏡,素樸、帶著鄰家大姊姊的親切與靦腆的劉如桂,是近年來很受矚目的年輕插畫家之一,她的圖畫書以融入民俗元素,創意獨特而具有高辨識度,但她本人卻是非常低調神祕。 劉如桂從小就喜歡畫畫。求學時讀的是商業設計科系,做過美術設計、網站設計等工作,但她從來沒有放下過自己的畫筆。2007年開始,她以《魚夢》獲得第七屆國語日報兒童文學牧笛獎佳作,隔年2008年,又以《劍獅出巡》獲得信誼幼兒文學獎3-8 歲圖畫書創作類佳作獎,自此開啟了她的圖畫書創作之路。 《劍獅出巡》一書以獨特的創意結合民俗,廣泛受到讀者喜愛,也讓她獲得當年開卷年度好書獎,在訪談中,劉如桂提到因為母親是一個信仰非常虔誠的人,從小她就對廟宇相當熟悉,開啟對於民俗的興趣。 劉如桂曾經說過,她希望可以把人們的生活場景搬到圖畫書上,所以每到一個地方,她會仔細的去感受當地的歷史人文,作品中都可以見到她生活的足跡。《風獅吼》一書正是以她在金門... -

2018.11.12

2018.11.12謎卡:旅行是繼續認識自己與迎戰世界的最佳利器

文/凱特文化編輯部從《在遠方醒來》到兩年後的《路上慢慢想》,遠方的路上釋放自由的靈魂,用盡全力感受異地的氣味、氣候,徹底貢獻每晚使用化妝水細緻呵護的毛孔。年輕正盛並未成為耽溺青春的藉口,好奇心似乎無限倍率放大,新書環島分享會轉點過程,小至早午餐茶水、大至天邊雲海她都能話成一篇觀察日誌。也許出發旅行正是攪拌濃稠好奇心的解決辦法。 總是在旅行路上的謎卡,成為眾人眼裡不安於室、不誤正途的印象。也曾為來路明與不明的眼光擊敗,她說受夠名為關心實則質疑的問候,思考一陣子,決定往後以「我正在認真的經營我的人生啊」為答案回擊。其實,疏理過層出不窮的酸言利語,讓她更懂得面對社會運轉法則。旅行仍然是謎卡繼續認識自己與迎戰世界的最佳利器。 常因謎卡文中繚亂的世界版圖所迷惑、神往,那是無從抑制的試探,飄移在經緯線上,以一份渴切詮釋時差,在昨日與明日之間迂迴往返,尋找每一種善意(在國界、族裔、語言之外);或許、也或許她其實是最神秘的瓶中信,... -

2018.11.05

2018.11.05歐陽立中:想讓人熱血,那非得自己先熱血不可

文/責任編輯 王俞惠從來都不覺得歐陽立中只是一個國文老師。你會發現,他時而是桌遊達人,時而是深度電影迷,時而是帶著孩子優游文字海的引導者,更多時候是個能精準掌握表達魅力的演說家。 雖然平常的他朝七晚六地前往任教的高中,用許多令你我(即便是已然從高中畢業多年的我)都心生嚮往的課程,帶領莘莘學子進入學習的世界,讓在校的孩子們有了跟過去截然不同的就學體驗。但是每到週末假日,總能看到他前往台灣各地、各式場合勤勉地「學習」或「教學」,學什麼?教什麼?學的和教的都是他傾全身心與時間,領略來實質與精神上的經驗。就這樣,歐陽的生命像是一顆裝著正向飆速分享器般,將所學所獲去蕪存菁後,無私地分享給更多的人,影響更深更遠。 這樣的體驗有多深刻?我舉兩個例子! 第一次是在《飄移的起跑線》書稿編輯初期,總是被歐陽的文字「吸進」時光隧道裡,回到當初那個背著書包、苦著一張臉,背負著大考壓力、面對未來不知所措,身為高中生的我。「你在別人心中,... -

2018.10.29

2018.10.29陳豐偉--與生命中的苦楚和解

文/小貓流文化編輯部陳豐偉是個很難被定義的人。他雖然是精神科醫師,卻曾經「不務正業」地在智邦生活館「兼差」,擔任總經理。當時他在花蓮玉里療養院看診,每周往返台北花蓮,不只如此,他還寫非常多專欄,從科技、職場,到愛情。 陳豐偉聰明而獨特,看似跳來跳去的人生,其實藏著一個夢想,就是成為「寫小說的人」。他返回高雄開業後,生活穩定了,創作計畫也不斷冒出來。 他的小說《恢復記憶就得死》裡,主人翁有亞斯伯格症,他為此讀了非常多相關資料,卻意外發現,原來,自己也具備亞斯特質,他決定放下進行中的小說,先解開自己的人生迷團,最終,他寫出了《我與世界格格不入--成人的亞斯覺醒》。 也許因為與個人經驗有關,《我與世界格格不入--成人的亞斯覺醒》,是一本非常動人的談論亞斯特質的書。 初讀書稿時,想起很多特定朋友,他們聰明、頑固、常常不知變通。這個世界變化快速,他們總是悶著頭堅持自己的步伐,不合時宜,不願改變。 他們在人際上... -

2018.10.22

2018.10.22一個愛耍廢的暖男

文/印刻出版編輯部如果你本來就是駱以軍的書迷,不小心在他繁複絢爛、層疊入天的駭麗小說裡醒來,攀掛於夢的邊沿,懾服於文字華美的爆破,熟稔其裂解宇宙時光摺縫的無限演繹,那麼你會不會想敲敲他的門,偷打開一道縫,看他如何把故事的綿線從深層的地心垂釣上來? 又或者,你從日以繼夜歡樂加成的耍廢大街的那一扇窗闖進來,先成為他的臉友——總是被他日常遇到各種不可思議的情境所逗樂,看他和兩個兒子鬥嘴,調侃自己,安慰哥兒們,自爆光怪陸離的衰事等,你對著手機或電腦傻笑,偶爾轉傳分享,就好像他是有事時會陪在你身旁說笑話安慰你的大哥。那麼,你也會開啟另一道門,探訪那無人知曉邊陲的繁華無際嗎? 兩扇門是相通的,多愁傷逝的失落之書《純真的擔憂》,以及正能量滿溢,具「止痛解憂」效果的《計程車司機》,是同一個美好純粹的世界,無數不經意的小事堆砌而成的慷慨王國。歡笑與悲傷同時在發生,他可能在大街上出糗,或像怪阿伯在路旁翻攪垃圾桶,急著找回一顆美若凝脂的... -

2018.10.08

2018.10.08我就是說到做到!——行動派漫畫家黃熙文

文/大辣編輯部黃熙文,在大部份人的印象裡,這個名字代表著「和氣藥品公司」的董事長,「十八銅人行氣散」、「鳥頭牌愛福好」都是大家耳熟能詳的招牌商品。但是,對大辣來說,他更是一位認真而堅持的漫畫創作者。 兩年的資料查找、田野走訪;兩年的劇本構思;六年的草稿、線稿、上色......,他花了十年的時間,白天工作、晚上創作,定期在臉書上跟看不見的臉友們報告自己的創作進度,只因為對漫畫還有一份執著、一股熱情、一個夢想。2018年10月,黃熙文的嘔心瀝血之作——《上海大少爺》——終於正式和讀者見面。 認真的作者不少,但是像黃熙文這樣說到做到的行動派作者還真的不多。更何況,他的「上海大少爺計畫」不光是「一本漫畫」這麼簡單。 在他的構想裡,一部作品的可能性絕非僅止於紙書,還記得他在開會時說道,他要製作3D動畫短片、打造漫畫主題曲、拍攝紀錄片……,撇開成本不論,對出版社來說,這些構想哪一個不是耗心耗時的天方夜譚?能夠實現一半... -

2018.10.01

2018.10.01鄰家的阿嬤女巫與光速小孩

文/張雅涵(網路與書出版編輯)誰是「光速小孩」?潘如玲老師口中的「光速小孩」,指的是 2000 年後出生的孩子。如今是個瞬息千萬變的時代,在這樣環境下長大的孩子,活得很「光速」,他們走快,走精準,在資訊洪流中迅速撈出自己所需。 誰是潘如玲老師?她是一位教學經驗近 30 年的老師,得過「Power 教師」獎和文學獎,出過班級經營書,還以此為主題講了兩百多場演講。她笑稱自己是阿嬤,為人會變老感謝老天。「人會變老真是太好了!」如玲老師說。 「光速小孩」配「阿嬤」,聽起來好像超不搭。這本書和這位作者到底在幹嘛? 光速小孩每天接收大量訊息,某些方面其實比大人更「見多識廣」。這意味著過去的模組、公式、知識、激勵、責備,有不少會漸漸失效,那些齊一、虛假的,終究要被光速小孩看破──他們「看多了」。如玲老師覺得,唯有「真實」,大人與小孩都回歸到自我,認出自己是誰,也認出對方是誰,以屬於個人的獨特方式真誠溝通,才是建立關係的橋梁。 所... -

2018.09.03

2018.09.03她是愈熟愈自在的最佳代言人

文/丁慧瑋(寶瓶文化編輯)從《假如我得了失智症》(和同為榮總神經內科的王培寧醫師合著)、《愛上慢慢變老的自己》,到這本新書《把時間留給自己》,與劉秀枝醫師合作到第三本書,企劃和我已深知跟她聯絡事情、敲時間時,一定要先問一個問題: 「劉醫師,請問您那時會在台北嗎?有要去哪裡玩嗎?」 七十歲的她,在我眼中彷彿裝了彈簧。她的確是急性子,但並不是「蹦蹦蹦」跳個不停的那種,而是「咚~咚~咚~」地彈起來有悠長回聲,不疾不徐,自成節奏,就像從榮總一般神經內科主任職退休後十一年來,她充分享受著人生完全屬於自己的愉快。 尤其在為新書想書名時,看到這段文字,更令人佩服她的豁達:「我們不但要接受逐漸變老的自己,也要珍愛親情、友情,不要想去改變老伴、老友的習慣。不是深交的朋友,如果看不慣、談不來,不來往就是了,把時間留給自己。」我在心裡默默地封她為「愈熟愈自在的最佳代言人」。 即使現在已是要什麼、做什麼、去哪裡都方便的時代,也還是有許... -

2018.08.27

2018.08.27從憤怒青年到飽學作家──開創韓國文學新局的金英夏

文/本書編輯當翻譯書的編輯,通常很少有機會能和作者面對面,然而因緣際會下,今年首爾書展期間,我和同事有幸在書正式出版之前,先見到了金英夏。 會知道這位作者,是緣於某個譯者朋友的大力推薦。拜讀了其作品之後,甚為喜愛,之後看了韓國節目《懂也沒用的神祕雜學辭典》,更是深深折服其龐雜學識與迷人風采。 有趣的是,在看過49歲的金英夏於節目中侃侃而談的景象,然後親自與他本人面對面(透過翻譯)交談後,再回來看他28歲時出版的《我有破壞自己的權利》,借用同事的話來說,感覺前者是乾爽有風的初夏,後者是濕冷的冬天。令人不禁好奇,他是如何從企管系畢業的憤怒青年,成為溫文爾雅的飽學中年知識分子的? 觀察一個作家從年輕到年長的作品是很有意思的,年屆50的金英夏,跟我們談起自己二十多年前寫下的作品,有某種事後的瞭然,他更清楚了自己當時寫作的心情與想藉作品反抗的東西。而當他2013年寫出《殺人者的記憶法》(漫遊者即將出版)時,已經可...