出版故事 /書的故事

-

2025.05.13

2025.05.13沒有媽媽的世界裡,還有喪母俱樂部

文/天下雜誌編輯 楊雅筑「妳都死掉了,我真的有資格繼續快樂地活在這個世界上嗎?」看著《失去妳以後,我也成為了媽媽》書中這句話,我又掉下眼淚,已經不知道是第幾回合,忍不住對作者基隆游太太(Echo)半開玩笑半抱怨:都是妳害的啦! 如果可以的話,我希望在書封上用大大的字提醒讀者,這是一本讓編輯、推薦人、書籍設計的美編哭了上百次的書,最好贈品可以搭配衛生紙,厚磅的那種。但更多時候,又會因為作者的幽默、坦率、荒謬而破涕為笑,她總是有能力用文字精準戳中你的哭點以後,又讓你大笑出聲說:對!我也是這樣。 時間回到幾年前,也經歷喪母的我,和基隆游太太的幾次夜談中,一邊笑罵母親節全面進攻的鼓勵消費廣告,一邊又聊起了失去媽媽的那段歷程,悲傷、麻木、愧疚、思念……依舊無所不在,啊,終點到底在哪裡?其他人也是這樣嗎? 有好幾個深夜,那些無法吐露的心聲,那些不被同理的心情,那些不敢聽的歌、不敢翻的照片,那些覺得自己做得不夠好的決定,因為有彼... -

2025.05.12

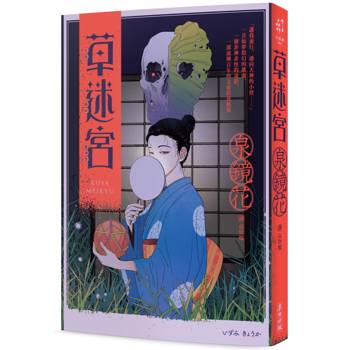

2025.05.12前往迷宮──泉鏡花的魔音尋母之旅

文/麥田出版編輯《草迷宮》可說是一場通往夢境與死界的旅程。 為了再見亡母一面、為了再聽一次那首記憶裡的歌曲,平凡的血肉之軀,心願如何上達天聽、下至冥界?意識開闔的晝與夜之間,世界如何動搖扭轉出異世界的通道?引領主人翁與讀者一同前行的,是一個又一個的故事,以及一首繚繞不已、不斷變形的魔幻之歌。 這是一場始於山與海之間的旅程…… 行腳法師在海邊茶店歇腳,聽老婦娓娓道來「產子石」的傳說、村夫發狂異聞、鄉里人倫悲劇故事。一個接著一個迷宮般的敘事層層交疊,彷彿是漸次搭造通望異界的道路,最後,法師帶著讀者一起前往下一個本書重要舞台「秋谷宅邸」,這才進入故事的最高峰。 在這間理應荒廢無人的宅邸中,靜駐的青年為了重溫母親曾經為他輕唱的旋律,甘願棲身斷瓦殘垣,只盼能在夢中再見亡母——這份對記憶的執著,是折射全書精湛變化的核心,也是帶著讀者穿過人魔結界的關鍵鎖鑰。 谷崎潤一郎、芥川龍之介都極力推崇的文豪泉鏡花,畢生以浪... -

2025.05.08

2025.05.08掌握「權力的48法則」,人生簡直易如反掌

文/大塊文化第四編輯室總編輯 李清瑞一說到「權力」兩字,你會想到什麼,是國家政府的公權力?還是波譎雲詭的國際角力?還是財團壟斷的獨大威力?想想自己小小平凡人,權力什麼的應該是件遙遠的事吧! 不不不,「權力」簡直無所不在,舉凡你家今天誰倒垃圾、今天要不要和朋友見面、辦公室今年誰被加薪……通通都與權力有關,所謂的「權力」,其實就是掌控與支配。而人生說到底就是一場無止盡的權力遊戲,每個人都無法回避。 一九九八年的美國,一本名為《權力的48法則》(The 48 Laws of Power)的書橫空出世,四百多頁的內容裡,從春秋戰國、希臘羅馬、楚漢三國、隋唐宋元、文藝復興、江戶幕府、兩次世界大戰等東西世界歷史長河的沉澱結晶,分析整理出四十八條教人玩好人生權力遊戲的致勝寶典。作者葛林是位古典學學士,人生做過至少五十種工作,建築工人、翻譯、雜誌編輯及好萊塢電影編劇他都做過,古典學的學歷為他打了通古今的底蘊,各種工作經驗給了辨優劣的視野,在他結識書... -

2025.05.07

2025.05.07走進人心的幸福練習

文/遠流出版資深編輯 陳嬿守第一次見到作家吳家德,我很緊張。他是經常南北跑的企業經理人,日程滿檔,總有下一個會議、活動在等著他。在百忙之中來一趟遠流辦公室,要認識新編輯、確立新書主題方向,甚至那時距離表定的出版時間,已經不到三個月(這下真的該緊張……)。但是一見面,他不慌不忙,照例先講了至少五則笑話。 接著,才侃侃而談他年過半百的人生目的:「幸福」與「利他」。 先來想一想,幸福是什麼?也許是馬斯洛需求層次的最高等級,在身體健康、職業發展、人際關係、財富收入之後,沒有壓力的從事些休閒育樂活動。這是多數人直觀理解的幸福途徑。 家德卻說:「其實只要做一件事,我保證,一定會感覺到幸福哦!」 什麼事呢?家德哈哈大笑:「那就是──幫助別人一件小事。」 乍看像是「腦筋急轉彎」的想法,卻是吳家德奉為人生哲學的圭臬,更是他樂此不疲的「休閒育樂」,這有點意思。他從二十幾歲開始成為醫院志工,拚事業之餘,每週撥出兩個晚上值班,陪伴... -

2025.05.06

2025.05.06當一個「還可以」的女兒就好了

文/幸福文化-安編無論程度輕重,亞洲家庭的女兒都多少得過「母親這種病」;當媽媽成為女兒焦慮的起點,身為女兒首先要對抗的,就是「不能討厭媽媽」的念頭。而這本書卻告訴妳:討厭媽媽,才是痊癒的開始。 作者盧恩惠是諮商心理師,專長是輔導難以控制情緒、苦於家庭關係和溝通的人,特別是提供在母女關係中掙扎的女兒們,如何從因母親而受到的創傷中復原。書中她也承認,在自己的心上,也有一道名為媽媽的傷口,透過聆聽諮商者的人生故事,她也一步步的療癒自己。 在書裡出現的每一個案例,似乎都是每個女兒們曾經經歷過的人生情節:怎麼做都不夠好的自己,費盡心思想滿足母親要求的自己,渴望被稱讚被理解的自己,被要求一起對抗爸爸的自己──但大多數的女兒們,下意識的逃避讓自己受傷的問題核心:母親。 盧恩惠在一次演講時,遇到台下有位聽眾提問:「我不懂,為什麼我的心理問題和人際關係的困擾,都是因為我媽?」這位聽眾在接觸到「媽媽」對自己的心理層面產生什麼影響... -

2025.05.05

2025.05.05讓孩子理解:我是有力量的,我的努力足以讓好事發生……

文/大穎文化 總編輯 謝淑美Carol我的兩個女兒荳芽、蝴蝶一歲時,我便讓她們學著做很多事:自己吃飯,即便吃得飯渣掉滿地,我也不一口一口地餵她們,飯後再帶著她們一起收拾殘局;我為她們準備不鏽鋼杯,渴了,自己墊著小椅子拿水壺,倒水喝;我讓她們拿著小抹布,幫我擦亮窗子……透過操持這些尋常的生活細節,孩子們每天紮紮實實地訓練了大小肌肉,培養了手眼協調的能力,這是幼齡的孩子最需要的成長動能。在心靈方面,因為凡事都能自理,相信自己是有能力的、明白自己是被賦予責任的、被期待的,自然也就不會任性亂使性子,在成長過程中,總能表現出穩定、可以溝通的狀態。 讓幼齡的孩子相信自己是有能力的,這是我在育兒的過程中,一直覺得很重要的。 創作出《在我被吃掉以前》感人作品的日本作家長谷川祐次,這一次帶來的新作《一定會有好事等著我喲!》,想要傳遞給小讀者們的,我想,就是「相信我是有力量的,我的努力足以讓好事發生,甚至能影響到周遭的人。」這樣的堅強信念。 故事以... -

2025.05.02

2025.05.02以食物書寫的身分、記憶與愛……

文/三采文化 ANAI去年年末,開始追起Netflix的《黑白大廚》。料理實境秀並非少見的主題,初看節目時,心裡也只是覺得「韓國人真的好會搞這套」。不過,我卻被一位白湯匙愛德華‧李給吸引── 肉類/海鮮團體戰時,他向領導的隊長表達建議,但是不被接受,他只說了句:「你是隊長,我相信你,有隊長的時候就得相信隊長。」一句話呈現資深專業者的修養與風度;經營餐廳競爭營業額時,為了拉抬業績,他主動去做些帶有綜藝感的廚藝小花招吸引食客目光,只求大家可以多多點餐;人生料理那一集,以他自謙小學三年級韓文程度,緩緩說出:「我的人生就像拌飯。」 好的,光是這三點,我就被圈粉了——更別說後面造成參賽者集體創傷的「豆腐地獄」(雖然他的菜我不一定都能懂)。他有種難得的幽默感與謙遜:不是為了讓自己顯得「親民」,而是知道什麼時候該退後,什麼時候該讓自己被看見。節目播出後,臉書、IG一堆人跟我一樣入坑,讓我安心許多——我,不是單純的迷妹,而是識貨。 ... -

2025.05.02

2025.05.02如何找到一份……不用靠意志力撐下去的工作?

文/方舟文化編輯 O’Neal你有沒有過這樣的時刻——早上鬧鐘響起,心中浮現的第一個念頭不是「今天要完成什麼」,而是:「我真的要繼續做這份工作嗎?」 你不是「討厭」你的工作;你準時上班、準時開會、準時交報告,一切都在軌道上。但你也說不上喜歡它。你常常覺得自己就像一顆無聲運轉的齒輪,日復一日,只能在別人的計畫裡打轉。 有時候你會問自己:如果這不是我想要的,那我想要的是什麼? 可惜這個問題,大多時候換來的不是答案,而是更深的迷惘。 我們從小就被教育要「努力工作」,卻從來沒有人教過我們——該怎麼找到一份值得努力的工作。 這本書,來自哲學作家艾倫.狄波頓創立的「人生學校」(The School of Life),不同於你讀過的那些「把熱情當飯吃」或「跳出舒適圈」的職涯書,它不賣夢想,也不給成功捷徑,而是邀請你回到自己的內心去釐清:我真正喜歡的是什麼?我能帶給世界什麼? 「工作的快樂點有哪些?」「我希望透過工作獲... -

2025.04.30

2025.04.30造物者不希望你知道的祕密

文/方舟文化主編 錢滿姿醫療劇一向是我的心頭好,凡是跟醫療相關的日劇,不管是「我獨自升級」、以高超手術把醜陋的權力鬥爭甩在一旁的《派遣女醫X》,解剖人體推敲死亡真相的《法醫女王》,還是直接開外掛、從現代穿越到江戶時代發明抗生素的《仁醫》,都讓我看得欲罷不能。看了這麼多,就知道生命其實很脆弱,人體原廠設定並不是想像中完美的奇異恩典,而《這本書可能會救你一命》的作者剛好就把這些「祕密」給講出來了。 擔任外科醫師的作者開宗明義地說了:「這份工作使我體會到,人類的身體既是生物學上的奇蹟,也是危險的死亡陷阱。」 對於生命的起源,他是這麼描述的,「卵子受精的那一刻,哪個身體部位最早成形?請你別再用詩意的角度思考答案,因為在身體開始成形的那個神奇時刻,你是一群細胞上一個凹陷的孔洞,生命的起點是屁眼。」 他批評女性生殖器根本擺錯了位置,「如果你要在廢棄物處理中心蓋一個遊樂場,一定會引發質疑。女性生殖器與直腸真的靠得很近。基於衛生方... -

2025.04.29

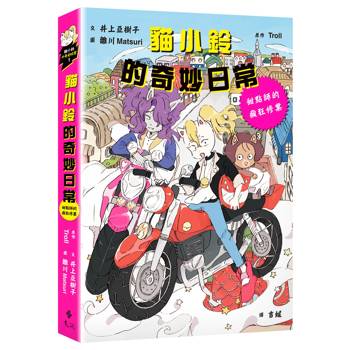

2025.04.29夢想很飽滿、現實很骨感的時候怎麼辦?

文/遠流編輯部由深受大小讀者喜愛的暢銷童書屁屁偵探作者Troll與優秀編劇井上亞樹子、插畫家雛川Matsuri,共同推出以【屁屁偵探】故事中「幸運貓」咖啡店店長的獨生女小鈴為主角的新系列讀本。 延續【屁屁偵探】系列中,女性角色大多獨立又富有魅力的人物特色,【貓小鈴的奇妙日常】裡的主角小鈴性格爽朗熱情、樂於助人,興趣是機車和拳擊。她與她的兩位好友──外表冷酷,實則有顆少女心的灰姐,和平常我行我素的追星族,卻每每在關鍵時刻跳出來支持朋友的小紅豆,三位性格鮮明的女孩們,為尋找自己未來人生真正想做的事,在充滿好奇心與探索精神下,所展開的日常冒險。 追尋夢想的同時,主角群面臨了現實生活的考驗,如:租屋簽約、房租壓力、工作面試……等等。學習如何因應日常遭遇的種種困難,是成長必經的學習之一。而故事中因緣際會租下的「豪宅」,充滿神祕奇幻,則無形中成為主角群轉換心情的療癒補給站。 「如果多看看外面的世界,或許就能找到自己真...