出版故事 /書的故事

-

2026.01.24

2026.01.24有些罪就像感冒,每個人都得過

文/黃雅群(皇冠文化編輯)一穂ミチ的《會呼吸的罪》榮獲第171屆直木賞,她在日本《VERY》雜誌專訪時這麼說:「我希望把所謂的『罪』描繪成一種──人人身上多少都有過的感覺。」 六篇故事的背景都是新冠疫情,日文書名「ツミデミック」,取「tsu-mi(「罪」的日文發音)」+「pandemic(疫情/大流行)」的結合,起初理解為「當罪成為流行性傳染病」,直到讀完整本書才恍然大悟,並不是「罪」正在大流行,是一穂ミチ筆下的「罪」像感冒,每個人一定都得過。 不過如此的巧思在中文語境裡較難呈現出同等的效果,因此繁體中文版書名從「活著就會犯錯」切入──在那段黑暗時期,我們確實連呼吸都像是有罪;在其他任何時候,只要會呼吸,就會犯錯,但犯了錯的人,一定有罪嗎?於是《會呼吸的罪》定罪,不對,是定名。 扛起家計的丈夫總是對自己嫌言嫌語,只要看起來輕鬆一點,他就覺得我在偷懶。主婦百合偷偷打開Meets Deli,期待那個外送員接單... -

2026.01.16

2026.01.16在金錢的迷霧中,為自己點亮一盞自主與勇氣的燈

文/天下雜誌出版部在這個變幻莫測的時代,身為青年或職場新手,我們內心深處往往藏著一種難以言說的孤寂感。我們穿梭在看似繁華的城市中,卻被看不見的經濟枷鎖緊緊束縛——高漲的物價、充滿變數的產業前景,以及那份無論如何努力工作,似乎都無法換取的安穩感。金錢,這本該是換取自由的工具,卻往往成了讓我們在深夜裡輾轉反側、對未來充滿恐懼的根源。這種被現實推著走、看不清前方道路的迷茫,是這一代工作者心中最隱隱作痛的挑戰。 這本書集結了華爾街二十多年風雲的智慧,背後其實藏著一顆柔軟的「父親之心」。作者保羅.波多爾斯基(Paul Podolsky)在書中分享了他最私密的一段往事:在布魯克林那間老鼠出沒的出租公寓裡,他曾深刻體會過被錢逼到牆角的絕望。正是這份「痛過」的生命經驗,讓他即便後來成為橋水基金的合夥人、站在財富的巔峰,依然惦記著那些正經歷掙扎的年輕靈魂。保羅發心寫下這本書,不是為了炫耀財富... -

2026.01.15

2026.01.15一套特別為東方孩子設計的奇幻冒險故事

文/時報文化童心樂活事業部資深編輯 張書郁喜歡看哈利波特的孩子們有福了!這是一套特別為東方孩子設計的奇幻冒險故事!故事的緣起來自一位宇宙的神秘人物——「黑暗囚徒」,他指使手下「暗影」不斷地依附在故事世界裡的人物身上,打破了原有的故事設定,篡改了書中「真善美」的思想,試圖用黑暗負面的能量統治世界!於是,《金銀島》、《白雪公主與七個小矮人》、《阿拉丁神燈》、《愛麗絲夢遊仙境》…這些我們耳熟能詳的故事變得一片混亂,失去了原有的模樣與結局,壞人得到了最後的勝利。黑暗囚犯透過這些邪惡的角色產生黑色能量來壯大自己.後來連現實世界的人們也逐漸被黑暗力量所侵染,變得越來越古怪、刻薄!黑暗囚犯試著建立他的黑暗帝國,統治世界. 莫莎莎和古洛洛是威斯特學校的小學生,他們在學校的圖書館發現了不一樣的線索,並無意間透過一枚神奇的「紋章」墜入了書中的世界。透過一次次機智的應對,勇敢的戰鬥,默契的合作,莫莎莎和古... -

2026.01.14

2026.01.14漫畫跟現實的界線是拉近還是平行?

文/漫畫作家 梁紹先(毛球)「不是說臺灣同胞過得生不如死嗎?你看看這些住房高樓,臺巴子混得不錯嘛?還需要我們來解放?」 「要讓美軍誤認為是我中國當權派的攻擊,美國就必須反過來摧毀攻擊當權派,這樣我才有扳回劣勢的機會啊。」 以上兩段對話出自最近上市的《燃燒的西太平洋(5)》:前者,是解放軍裝甲車車長與部下在成功登陸臺灣後,於新北市淡水區新市鎮街道上進行觀察時的對話;後者,則是政變派首腦在遭到追殺、走投無路之際,決定孤注一擲的關鍵發言。 從高層之間的陰謀權術,到基層士兵的即時觀察與內心體會,本作嘗試將身處不同陣營、立場與層級的人物心理狀態,盡可能完整而立體地描繪出來,使戰爭不再只是單一視角的對抗。 這篇文章,是筆者在共軍宣佈進行海空演習前一個週末受邀提筆撰寫的,當時社會還處在「台北大規模攻擊事件」中的傷痛期。之後,我們又再... -

2026.01.13

2026.01.13大腦真正的升級,現在開始建構!

文/謝伯讓(臺灣大學心理系教授、腦與意識實驗室主持人)我們每天都在用大腦,但弔詭的是,我們卻很少真正「理解」它。 就像你隨身帶著一支手機,用來聯絡、拍照、玩遊戲,卻從來沒打開過設定,也不知道有多少背景程式正在偷偷運作。你只知道,它越來越容易沒電,而且越來越容易當機。 很多人也正是這樣在使用自己的大腦。 你是否也有這樣的經驗:明明只是追個劇,回過神來卻已經過了半夜三更;打算讀書,卻每隔三分鐘就開始心思游移;明明知道熬夜對身體不好,卻還是不可自拔;在動態牆上被動刷滑,卻越看越空虛。腦袋就像一團糨糊,有一種說不出的疲勞,有一種「腦袋在腐蝕」的感覺。 事實上,你並不是不夠自制。你只是正在用一顆充滿「捷思和慣性法則」的大腦,跟一整個以大腦和注意力為獵物的世界,打一場註定失敗的仗,就像希臘神話中被懲罰的薛西佛斯一樣,做著無止盡的徒勞。 ... -

2026.01.12

2026.01.12繁花落盡後的生命餘溫

文/皇冠文化編輯/蔡維鋼人生如同一棵樹,每一圈年輪都鐫刻著不為人知的起伏。町田苑香在新作《我所知道的花》中,以溫柔卻深邃的筆觸,勾勒出一段關於愛、生命與遺憾的悠長物語。故事的核心圍繞著一位神秘的老畫家「葛城平」展開,透過一名高中女生安珠的視角與多位人物的生命交織,帶領讀者揭開那層層包裹在歲月下的真相。 故事起始於小鎮上的一個傳聞:一位總是身著黑衣、肩扛畫板神秘老人,他是鎮民口中「連昆蟲都不忍傷害」的善良者,卻也被貼上「婚姻騙子」的負面標籤。77歲那年,平在孤獨中離世,但他留下的畫作與生命痕跡,卻如同投入平靜湖面的石子,在高中女生安珠的生活中激起陣陣漣漪。 相較於町田苑香過往作品中沉重陰影的主角設定(例如《52赫茲的鯨魚們》),安珠是一個「充滿活力、備受眷顧」的女孩。正因為她的直率與單純,她得以跨越年齡的鴻溝與平建立連結,並在探尋平的生平過程中,無意間觸發了身邊人們隱藏的情感... -

2026.01.09

2026.01.09你也是急性子的人嗎?

文/吳僑紜(三采文化專案主編)「我等不及了!雖然現在是半夜12點,但我現在就想吃優格!」 我還清楚記得,幾天前自己也有過這種迫不及待的感覺。那一刻的心情,真的和封面上的小女生一模一樣,全身晃動、腳步輕盈,滿腦子只想立刻起身,衝去便利商店買優格!其實從小到大,我並不是那種特別「急性子」的人,但總有那麼幾個瞬間,理智完全派不上用場,只想立刻、馬上、現在就去做! 吉竹伸介的新書《我等不及了》,故事主角就是一個急性子的小女孩。 「我等不及了!想吃東西、想說話、想玩遊戲,一次只做一件事,太慢了!」 「我等不及了!我現在就想盪鞦韆,不想等雨停。」 「我等不及了!我現在就想吃便當,雖然午餐時間還沒到。」 書中描繪了她從嬰兒、孩子、青少年、成年,一直到老年,每一個「等不及了」的瞬間。既真實,又讓人很有帶入感。這個小女生就像是我的媽媽,也很像我的朋友,甚至很像某個時刻的... -

2026.01.08

2026.01.08「怪胎」v.s.「上帝」,正義的天秤會傾向哪邊?

文/馬可孛羅編輯部如果有人開始獵殺凶殘至極的連環殺手,你會希望他被抓到,還是繼續殺下去? 《懸案對策室》正是從這個令人不安的問題展開:一名自稱「上帝」的凶手,正以極度冷靜、近乎儀式化的方式,逐一清算那些曾逃過法律制裁的殺人魔。屍體不是結束,而是訊息:他將連續殺人犯當初的手法一一復刻,用在他們身上。 而當「正義」被重新定義為一場血腥而精確的審判,FBI也被迫踏上一條沒有答案的追凶之路。因為這一次,他們面對的不是典型的連環殺手,而是一個自認站在道德高地上的執行者——一個堅信自己正在拯救世界的「上帝」。 故事主角嘉德納.坎登,是FBI「模式辨識小組」(Patterns and Recognition, PAR)的核心成員。他擅長解謎、分析行為模式,能從屍體的位置、傷口的角度、現場的微小偏差,還原凶手的思考路徑。但也正因如... -

2026.01.07

2026.01.07當AI愈來愈會說話,人更需要學會說故事

文/王彥萍(寶鼎出版副總編輯)身為一名在出版現場工作多年的編輯,我看過太多談「溝通力」、「簡報力」、「說服力」的書。但老實說,真正能讓我在看稿時,會隨著作者說的故事心情一起上下起伏的,這本《AI時代,會說故事才是你的關鍵生存力》正是那少數之一。 作者介紹自己的那個「吃蠟筆變成異色瞳」故事,真是夠經典的。不是因為它多戲劇化,而是我清楚感覺到:這不是一個用來炫技的故事,而是一個真正知道故事如何能在人心中發生作用的人,所寫出來的故事。那一刻我就明白,這本書談的不是「怎麼講得漂亮」,而是「怎麼讓人願意聽、記得你,甚至因此改變行動」。 我們正身處在一個AI能迅速生成文字、整理重點、模仿語氣的時代。愈是如此,「會說話」本身已不再稀缺,真正稀缺的是,能不能說出只有你說得出來、能與人建立真實連結的故事。這也是我推薦這本書的原因:它讓我重新意識到故事不是包裝,而是理解人心、影響決策的核心能力。 ... -

2026.01.06

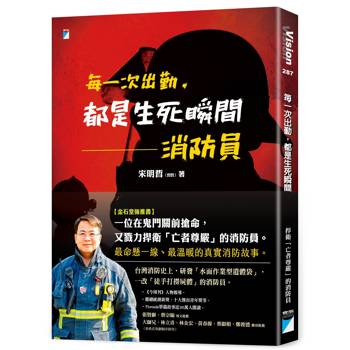

2026.01.06一位捍衛、守護「亡者尊嚴」的消防員

文/張純玲(寶瓶文化副總編輯)我們對消防員的想像是什麼?是冒險衝入火場打火,還是在風災或車禍等各種急難現場搶命?這兩種想像都與現實是吻合的,但除了這些以外,台灣還有一位非常獨特的消防員,他在打撈浮屍的過程中,深刻感受到原來自認為很文明又現代的我們,竟然無法提供「亡者尊嚴」。 什麼是「亡者尊嚴」?當宋明哲打撈起浮屍後,那遺體往往就被置放在馬路上,往往連白布都沒蓋,甚至還臉部朝上;好奇的路人經過,還會說:「唉唷,也太恐怖了。」 這一幕,讓宋明哲感到萬般痛苦。他說:烈日當頭,那遺體就躺在滾燙的柏油路上,這若是他的家人或認識的人,他一定會非常難過。 宋明哲沒有讓自己只是停留在難過、痛苦裡。雖然他只是一個小小的消防員,既沒背景、沒資源,也沒資金,但他一個人整整花了兩年半,用極其陽春的電腦,扛著因研發而貸款的上百萬,研發出從此改變台灣傳統水域救援模式的「水面作業...