出版故事 /書的故事

-

2025.08.22

2025.08.22擺脫慢性病,從細胞重啟健康

文/天下生活編輯部亞馬遜、紐約時報2024年度暢銷書《Good Energy 代謝力打造最強好能量》,以全球熱銷近百萬本、版權售出逾30國的驚人成績,引爆全球健康話題。這本書揭示了現代人頭痛、過重、失眠、慢性疲勞、腦霧等種種不適的根源——問題不在年齡,而在於代謝異常。 突破主流醫學盲點,直指疾病根源 作者凱西・明斯博士曾是史丹福醫學院外科醫師,她發現主流醫學僅治標不治本,無法真正解決現代慢性病危機。毅然離開主流醫學,明斯博士從細胞生物學角度出發,提出顛覆性觀點:細胞產生的「壞能量」,才是導致我們生病的元兇。 書中強調,只要讓細胞獲得「好能量」,身體就能立即扭轉現狀。 川普新任醫務總監的健康策略 更令人矚目的是,美國總統川普提名凱西・明斯為新任醫務總監,正是看中了她與其兄長卡利・明斯在代謝健康領域的創見,以及他們共同提出的「MAHA(Make America Healthy Again)」政策。本書正是這... -

2025.08.20

2025.08.20寫歌和寫書一樣,都是心懷觀眾與讀者,並且對自己誠實

文/李雅蓁(悅知文化編輯)「何謂好的散文?」記得在和作者開了提案會議之後不久,就收到依玲傳來這樣的訊息。編輯部的同事們也紛紛討論起這個命題,像是:「好的散文是能從尋常事物中挖掘不平凡。」「可以把日常觀察得入微。」「有作者自己想傳達的觀點。」對我來說,寫出優秀散文的第一步是「對自己誠實」,並且能將自身的經歷自由地拋出,讓讀者對此產生連結或共鳴。 抱著「想寫出好看的故事」意念的依玲,曾形容「藝術與創作是人類渴望得到宇宙回音的方式」,而她也確實做到了,不只誠實,她連文字裡的彆扭與掩飾都是真實的,更努力地和周遭與世界對話,這賦予了《在燈暗的時候唱歌給自己聽》這本書一種獨特的清透感,毫不矯情也不過度執著。 收齊稿子後的編務工作,通常是從分類與安排章節順序開始,因依玲的文筆情感濃烈且多次談及刻骨銘心的家庭互動,因此,如何鋪陳有呼吸空間的閱讀節奏又不打亂整本書敘事結構,成了和作者來回討論的一大重點。〈開學日〉一篇描寫了依玲求學時曾經「想... -

2025.08.19

2025.08.19陪你奠定孩子「非認知能力」的第一本書!

文/李佩芬(親子天下產品中心大人產品編輯部總監)「這本書真是好適合現在的我⋯⋯我也常常遇到兒子打電動、作業寫不完,還有兩個小孩常在整理玩具時吵架⋯⋯這真是太剛好了!」也是有兩個孩子的書封設計師,收到書稿時傳來訊息。 「老天在冥冥之中,把這本書帶給你⋯⋯」超開心這本書能成為朋友教養路上的「及時雨」,伴隨書稿的知識,也希望透過鍵盤與貼圖能稍稍安慰到媽咪的無奈:「這都是過程啊~~會走過去的!」 養育孩子的道路上,家家有本難念的經。然而,你是否曾認真想過:「說到底,我究竟希望孩子未來成為怎樣的人呢?」這本書的漫畫故事,就從這個對話拉開序幕⋯⋯ 身處AI日新月異的時代,許多可以用數值衡量的能力,大型語言推理模型已經能做得比人類還要快速還要好;面對人機共處甚至共事的環境,包含內在調適、自我提升、社交連結等分數難以衡量的「非認知能力」,才是更容易幫助我們打造幸福感的重要軟實力。 今年,台灣在教育政策上決定挹注4.4億經費大力推廣的SEL(Soci... -

2025.08.18

2025.08.18在我們看見世界之前,先看見的是這座島嶼上的人們

文/顏詩庭(有理出版編輯)《此地即世界》是一本「既說臺灣史,也說世界史」的歷史科普書。這本書有20個篇章:從臺灣的20個地景出發,訴說曾經在此地發生的故事。這20個地景遍布南北,包含外國人常去的觀光勝地,你一定吃過的臺灣美食,畢業旅行必定造訪的景點;這本書要重新訴說它們的故事,搭配豐富的歷史圖片,讓你帶上歷史的眼鏡,透視曾發生在這裡的故事。當你藉由這些故事的觀點重新理解歷史,你會驚訝地發現,原來臺灣史不只關乎這座島嶼,數百年來,這座島嶼從未停止與世界相互連動。 在籌備的過程中,編輯者總是會在心中不斷想像:這本書完成後會被什麼樣的讀者閱讀,這些故事是不是能夠吸引他們不斷讀下去,甚至因為這本書,而對這座島上發生的事情產生更多好奇。在我的想像裡,這本書呼喊招手的目標讀者可以是各式各樣的人們。例如喜愛美食的讀者或許會被蜂蜜蛋糕的故事吸引,發現食物原來也可以是歷史留下痕跡的載體,小小一塊蛋糕承載著航海帶來的文化交融,也體現了文化產物是模仿... -

2025.08.18

2025.08.18在孩子心中種下愛與成長的種子

文/采實文化編輯 陳鳳如閱讀《小小鄰》系列繪本時,會出現一種彷彿自己也縮小了身體,跟小小鄰們一起在故事裡穿梭於草叢間和城市裡,感受大自然帶給我們的愉悅。日本知名作家加藤亞樹精心創作的《小小鄰》系列,她擅長以溫柔的筆觸描繪出大自然與城市裡的細節,而「小小鄰」這個家族,更像是她送給讀者的一封充滿驚喜的禮物——一封寫給自然、也寫給家的信。 每冊的故事以一年四季為背景,跟隨著小小鄰一家踏上探索的旅程。他們有時種花、有時冒險、有時慶祝節日、有時回家過冬……這些看似日常的小事,卻在加藤亞樹的筆下閃閃發光。她讓孩子們透過小小鄰的雙眼,看見城市角落的蒲公英、草叢深處的蟲鳴,還有月光灑下的銀白世界。 更重要的是,在這些自然描寫背後,藏著的是對「家庭」、「陪伴」、「成長」的深刻描繪。小小鄰雖小,卻彼此扶持;無論走散還是重聚,面對困難還是歡笑,他們總是手牽手,一起前行。而這樣的畫面,不正是我們最想帶給孩子的嗎?當他們踏上人生旅程,願他們也擁有... -

2025.08.15

2025.08.15無論喜歡與否,戰爭與戰爭的陰影,都正在成為這世代難以迴避的關鍵字

文/洪仕翰(衛城出版總編輯)在終戰80週年紀念的此時此刻,推出一部討論「人類為什麼要戰爭」的作品,多少顯得有些矛盾與諷刺。然而,令人遺憾的事實是,當我們努力紀念和平,世界卻在無意間滑向戰爭。 如今,全球戰雲密布,百年未有之大戰席捲歐洲大陸東部;中東的以色列與伊朗兩國再度為核武問題開戰;再往東去,巴基斯坦與印度邊界的衝突態勢依舊緊張。就更不用說大家都在擔心的台海危機,或是時不時發作的北韓要脅。 全球化與現代性的進步與樂觀已經退潮,取而代之的是區域大國追求安全空間所導致的動盪不安、經貿壁壘與軍事對抗,戰爭的隱憂久違地再度成為臺灣人的日常──愈來愈多人在討論國防軍購、民防組織、避難措施與物資,也愈來愈多人向人類歷史尋求當今衝突世界的解釋。 和平不好嗎?我們為何擺脫不了戰爭?在這一點上,人類歷史可說是提供了大量豐沛的例子。本書作者李察.奧弗里繼去年推出的三冊巨著《二戰》之後,決定用這本小書歸納出人類過往發動戰爭的八大面向。 ... -

2025.08.14

2025.08.14你願意以孤獨的永生,換取源源不絕的金錢嗎?

文/楊雅惠(潮浪文化總編輯)如果有一天,你發現時光靜止了,但你周遭無人知曉、無人察覺,僅僅只有你一人陷入了靜止的時光隧道——會發生什麼事呢?你會陷入恐慌嗎?或是覺得驚異?冷靜下來之後,是否想做些特別的事?或是想回到正常的生活? 首先,你會擁有源源不絕的金錢。因為你每天去提款之後,隔天銀行的帳戶又會回到原來的數字,彷彿沒有人去提領過。你會想去走走原來的路嗎?因為這一切是如此不可思議啊!你會想做些實驗,看看你能否改變世界,改變這一切? 可怕的是:你將陷入永恆的孤獨。因為在取之不盡的金錢背後,只有你一個人發現「時間靜止」的「事實」。你和枕邊人說,你告訴他今天幾點會下雨,因為你已經經歷了一切,他不相信。你和朋友們說,他們只是驚異地看著你,彷彿你是怪物。你告訴他們接下來會發生什麼事,因為這一切,你也早已經歷過了。而這一切是重覆的第一百二十一天。你已經過了同樣的一天:第一百二十一次。 這一切太荒謬、太不可思議了嗎?你決定開始寫日記... -

2025.08.13

2025.08.13差異,是最棒的緣分──每個朋友都是來自外太空的《宇宙大麥町》

文/小木馬出版副總編輯 胡儀芬身為一位貓派的童書編輯,常常遇到狗派讀者的心靈拷問:「為什麼市面上大多是貓的繪本?」現在我可以毫不猶豫地說:「這本《宇宙大麥町》,絕對是狗派人必收的繪本。」 表面上,它是一個幽默又可愛的科幻故事:一隻長得像大麥町的外星人來到地球,最後被一個叫史蒂芬的男孩帶回家。當你翻開書頁後會發現,這個故事其實是用童趣的方式,引導我們認識彼此不同、學會包容。 如果你曾經養過動物,你一定知道,牠們和人類無論外表、行為、語言等天差地別,但我們總能找到一種方式互相靠近、彼此陪伴。但如果是這樣的故事,反而不夠深刻,我特別喜歡作者設定這隻外星狗的行為舉止,都和我們熟悉的毛孩不太一樣——牠不吃狗糧、不在公園上廁所、不愛玩丟球遊戲……。「他到底是長得像狗狗的外星人,還是披的外星人外衣的狗狗呢?」編輯部曾經有過這樣的討論。就像書中的男孩史蒂芬,一開始也感到困惑,但隨著他試著理解對方、學會用不同的方式陪伴,這位外星來客,就成了對史... -

2025.08.12

2025.08.12華麗騙局背後,是她唯一不能說出口的真名

文/Adam Lin(春天出版主編)在 2021 年法蘭克福書展一鳴驚人、旋風式賣出近 20 國版權,《第一個謊最關鍵》絕對是近年最令人上癮的懸疑小說之一。從日本東京創元社、韓國文學村,到美國潘蜜拉・多曼(Pamela Dorman)親自 pre-empt 搶下版權,再到英國 Headline 用六位數英鎊於 24 小時內火速成交,全球編輯一致的眼光與熱情已經說明一切——這本書擁有成為暢銷現象級作品的全部條件。Hulu 電視劇改編也正同步籌拍,勢必引爆更廣泛的關注與話題。 作者艾希莉・埃斯頓以暢銷童書作家的身分起步,首度轉戰成人小說便展現出驚人的掌控力與創意。她將《瞞天過海:八面玲瓏》的華麗騙局與《控制》女主的偏執心機巧妙融合,塑造出一位足智多謀、危機四伏卻讓人忍不住為之心動的女主角——伊薇.波特。原書名 First Lie Wins「第一個謊最關鍵」,道出了全書的精髓:只要第一步完美,之後的所有謊言便能層層搭建,直至將全局納入掌握。 ... -

2025.08.11

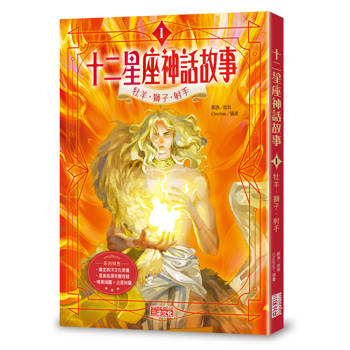

2025.08.11神話的精華就是星座!

文/YU(三采文化童書編輯)希臘神話經典迷人,是西方文學、藝術、哲學與思想體系的重要根基。從荷馬史詩、悲劇戲劇到文藝復興與現代文學,無不從這些神話中汲取靈感。神話中的眾神與英雄,雖擁有神力,卻也與人類一樣擁有嫉妒、恐懼、愛慾與悔恨,其命運與抉擇反映出人性最極致的樣貌。閱讀希臘神話,既是進入西方文明的起點,也是一場認識人性與命運的深刻旅程。 《十二星座神話故事》系列以「十二星座」為主軸,將占星學中最為人熟知的星座象徵,回溯至其神話根源。全套共四冊,依四大星象分類為:第一集牡羊・獅子・射手(火象篇)、第二集雙子・天秤・水瓶(風象篇)、第三集巨蟹・天蠍・雙魚(水象篇),以及第四集金牛・處女・摩羯(土象篇)。 多數人最熟悉的,大概是自己星座的大致起源,例如:獅子座源自海克力士擊敗涅墨亞巨獅的壯舉;雙魚座則來自愛與美之神與其子為逃避怪物而化為魚形的故事。不過,這套書並不只停留在故事簡介,而是將每一個星座背後的完整神話加以重塑與連結──...