【電子書】泰式街頭雜亂建築

城市不是被設計出來的,而是被活出來的建築師街頭漫遊速寫,帶你看見泰國城市真正的生命力。雜亂,其實是一座城市最誠實的形狀。如果每個人可以定義心中的理想城市,我相信每個人的答案應該不盡相同。因為我們來自的家庭背景不同,成長環境不同,口袋裡有的錢也不同。當你在街頭看見某些雜亂的東西,覺得不順眼,那是很正常的。但如果我們能持續透過不同管道溝通、討論,共同定義理想城市的樣貌,聆聽來自不同聲音和機制,確保沒有人被排除在外,我深信城市一定會變得更好。──查猜萬.蘇汪薩瓦泰國青年建築師手繪曼谷街景,專門捕捉人們因應環境限制、就地取材的創意。本書不只是觀察手記,更是一本「街頭生活設計圖鑑」。那些看似微不足道的街頭建物和裝置,不僅反映生活需求,也呈現小人物在巨大城市系統中展現的靈活、機智與溫度,構成城市性格的重要線索。對台灣讀者而言,不論是書中畫的街頭巷弄或市場,許多風景似曾相識,讓人不由得會心一笑,並重新欣賞那些為了解決問題而就地取材的生活巧思。林承毅/林事務所執行長、政治大學兼任副教授林貴榮/法國國家建築師船橋彰/曼谷船橋泰式幽默商店老闆黃書緯/臺灣大學創新領域學士學位學程專任助理教授 鄭開翔/城市觀察畫家聯合推薦(依姓名筆畫排序)

【電子書】城市建築不美學

不迴避「醜陋」的建築設計專書!翻轉角度探討香港城市及建築的美學現況。近年,那麼多探討香港城市及建築的專頁與著作,都一致聚焦於「美學」之上;那麼,「不美」的部分呢?怎麼沒人去研究拆解?熱門Podcast節目《建築宅男》主持人泰迪斯及查龍,以建築設計及城市研究者的身份,決定反其道而行,透過書寫探討香港城市設計和建築較少被提及的美學缺失,輔以本地及外國的案例、設計思維作比較,在不美學中找尋改進的可能性,才是朝向美好城市設計實現的第一步。本書特色-在Podcast節目《建築宅男》進行了超過一百六十場有關建築的討論後,主持人泰迪斯及查龍決定透過書寫探討香港建築設計較少被提及的美學缺失,希望引導大眾嘗試尋找「香港建築是甚麼?」的答案及未來可行的方向。-本書概念來自澳洲建築師Robin Boyd於一九六零年編寫的The Australian Ugliness,他在書中對於當時澳洲建築作出批評,引發激烈討論的同時,也成為了當地建築學生必須閱讀的重要書籍。

【電子書】看板建築(二版)

逐漸消失在東京街頭的「看板建築」,曾經是昭和時代東京甚至全日本的商店日常,對我們也是似曾相識的臺灣街頭風景。收錄超過130間看板建築,以及10間看板建築商店屋主訪談,走一趟充滿懷舊庶民氣氛的建築與文化巡禮。看板建築乘載庶民生活細節,也是塑造城市風貌的魅力所在,值得我們從臺灣人的視角認識與品味!凌宗魁│建築文資工作者──專文導讀 Hally Chen│《喫茶萬歲》作者李清志│實踐大學建築系副教授、建築作家阮慶岳│元智大學藝術與設計學系教授張維中│旅日作家渡邉義孝│《臺灣日式建築紀行》作者、日本一級建築師謝欣曄│本事空間製作所分部負責人──精彩推薦(以上推薦人以姓名筆劃排序)昭和初期,東京下町林立著眾多令人感到不可思議的店鋪。文具店、花店、理髮店、和菓子店、帽子店、書店、家常菜店、當時還稱為「牛奶廳」的咖啡廳……這些自營商店現在大多消失了,但在當時可是生意興隆,建構起熱鬧的城市街景。大量興建於關東大地震(1923年)之後的看板建築,是結合店鋪與住家雙重身分的建築樣式:本身是日式建築,正面看過去則宛如一整幅招牌看板,結合了充滿活力的庶民創意、技術與巧思,在當時是很稀鬆平常的商店建築。直到1975年,由致力於調查近代建築的藤森照信先生(現任江戶東京博物館長)與建築史學者堀勇良先生命名為「看板建築」,並在日本建築學會大會上發表。歷經二次世界大戰、戰後重建、經濟高速成長、泡沫經濟直到21世紀的今日,這些看板建築早已成為城市中珍稀的文化資源,也代表著昭和年代的生活樣貌正在迅速消失。本書從建築工法、形式、細節等帶領讀者認識看板建築,收錄大量珍貴的看板建築照片及相關資料,並且採訪了現存10間看板建築商店,透過店主們所分享的過往故事,一起重返舊時東京人的日常生活樣貌。

【電子書】好城市的空間法則【長銷經典版】

認識友善城市、日常空間&場所精神的 101 課景觀∣建築∣都市計劃∣城鄉規劃∣土木工程∣環境科學∣社會學關心城市文化∣都更議題∣公共政策釐清核心價值、系統學習、進入專業的快速鍵以事件為基礎的文化只能收割一次,以日常為基礎的文化日日都有回報。城市生活品質不只是城市規劃師的事!你的都市生活是你的選擇,還是無意識的慣性?都市設計並非建築的「放大版」「空間」才是優先考慮的對象給所有人的第一堂日常空間教育課像城市規劃師一樣思考,重新審視自己的城市教你看穿城市日常空間規則找出友善城市、優質空間體驗的關鍵要素本書濃縮城市規劃師的思考方法與實戰心得,提供大家快速參照的經驗法則。本書焦點放在都市主義最尋常的一些面向:對所有的都市場所而言,最根本的問題始終是一般人在尋常生活裡的「日常經驗」。例如:可以讓人賺錢的好設計,比較可能實現;維護街道安全的關鍵,是市民,而非警察局;讓行人順路穿越公園,會是互動好設計,我們愛看人卻又不想被看,這之間需要巧妙的安全感設計。◎城市生活大解密,有我們不自覺的慣性?路線這麼多,為何你偏好走這一條?為何有些店家我們總是光顧,有些路段甚至讓我們樂意「繞路」多走,有些地方卻只讓人想快步通過?前往目的地的路上,我們竟一次「順路」辦好其他事,各種行動一次搞定?這些並非巧合。當我們僅僅只是朝某個目的地前進,一連串都市體驗的「慣性」便已牽引著我們的行為與選擇。本書告訴我們:●都市居民已經習慣了靠近和熱鬧,也珍視這種特質。●當一條街甚至一棟建築是「多孔的」,會給人充滿魅力與希望的感覺,讓人願意親近。●路上的建築物或店家若未讓我們察覺裡面「有東西在等我們」,那我們就不會費事進入。●有些公共設施成為蚊子館,可能是因為無法讓人清楚看到對面的出口,「我們一進入,就會找出口」是人性本能。●城市的一切相比於郊區鄉間總是「特大號」,並非鋪張浪費,而是出於「尺度、比例」的人性直覺需求。●郊區居民走垂直線,都市居民走平行線──郊區的土地是根據目的做規劃,因此郊區經驗通常是選擇性的、單一變數的、以目的地為導向的;都市的經驗則是連續的、斜線的、偶然的。它是同時一起,而非一次一件。「當都市主義打造出一段與目的地同樣吸引人的路程時,它就發揮了功效。」─Paul Goldberger◎為何有的街景,就是特別迷人,讓人流連?在大自然中,我們能夠享受遼闊的風景;但在都市中,大多數人反而會避開寬廣開放的空間,選擇棲息在界限明確並具有高度圈圍性的戶外空間。●在城市中,人們喜歡「圍起來的空間」。●當你在路上行走,比起行經一棟30公尺寬的建築,你會更樂意行經五棟共30公尺寬的建築,因為你可以一次獲得五種空間體驗。●有些樹木特別「都會」,它們的形狀與擺放方式,決定了它是區隔功能的「標的樹」,還是讓人流連聚集「空間樹」。●如果街道通往一個空蕩或令人困惑的景緻,會減弱街道的體驗感。●有時你不走直線,樂意穿梭一旁公園,是因為公園內步道巧妙延續了週邊街道。●廣場上低於人行道的階梯,可能創造意料之外的寧靜,高架於地面的公園,可提供令人欣喜的放鬆舒緩,暫離都市的擁塞。被特別打造出的地景藝術可能沒人去,但這些充滿日常生活嗡嗡聲的街區生活卻生氣勃發──以事件為基礎的文化只能收割一次,以日常為基礎的文化日日都有回報。◎大家都該有的城市設計關鍵概念▌維護街道安全的關鍵,是市民,而非警察局測試一下你的生活空間,年輕人和老年人是否同樣覺得超值?適合短暫還是長期停留?是否一年四季都能留住愛曬太陽的人們?一、二樓的居民,是否會忽略正在進行的活動?▌在城市,「效率」才是一切?如何讓居民產生「城市漫遊」的念頭?我們很懶……除非有獎賞──人們通常會尋求最簡單的路徑通往目的地;都市設計者的工作,常常就是要誘使人們付出額外的力氣,多走一些路,豐富個人的體驗,並促進社會與經濟的互動。▌為「效率」而生的建設,本身也有成本/效率曲線的限制蓋得越高效率越高,但要在一定的高度內。鋼筋混凝土建物越高越便宜,但只限於某個高度。當建物超過三十層樓,每平方呎的造價就會增加。▌短街廓適合城市漫遊,長街廓適合住宅區街廓越短,人們越容易探索,越容易挑選喜歡的遊走路線;長街廓則適合住宅區,躲過商業大道的極度喧囂。▌玻璃越多未必越開放全部以玻璃為覆面的建物,看起來是將開放性極大化。但在真實經驗裡,全玻璃的建物反而容易增加我們的隔離感;玻璃牆並未讓我們感覺更連結,反而帶給我們被剝奪感。◎好的城市設計,能讓城市生活大不同城市的肌理,可依市中心距離、商業活動、收入等級、人口結構,層層建構出來;將公園樹種在公園外面,更能將居民圈圍進來;在住宅區引進非住宅性用途的設施要考量「大小」,大小適宜,就能以令人滿意甚至富有魅力的方式與住宅區結合。讓每個城市深受喜愛的做法,都是獨一無二的!

【電子書】空間的未來:COVID-19加速產生的空間變化

傳染病改變空間,空間改變社會! 在COVID-19病毒肆虐之後,人類的行為模式與社交距離直接被限縮並劇烈改變,產生了遠距心理與新互聯科技模式。 城市會不會解體? 傳統的空間已不適合劇烈改變後的人類社交與生活方式,那該如何呢? 建築師俞炫準認為危機就是轉機,可以藉此更替打造出適合與地球永續共存的未來新空間,就此翻新不適用的建築法規與實現居住正義。 例如: ․為坪數侷促的住家配備能發揮庭院功能的陽台 ․為學生設計個別適合的教育課程 ․打造線形公園、串連沿線地區且達到最大的土地使用效益 ․大企業拆成多個分部據點、改設衛星辦公室以利管理 ․增加的廢棄空間改造成步行就能抵達的公園和圖書館 ․自動駕駛運具專用的地下物流隧道……等等 彷彿未來城市一般的諸多建議,卻件件都考量在人類依舊需要面對面社交與情緒互動的習性與文化、自然的共存,並且兼顧了管理效益與共好共榮。 有些想法讓你頻頻點頭,彷彿立刻就能實行;有些想法讓你懷疑可行性,例如非軍事區的邊緣城市。 俞炫準坦言或許自己也是個「假先知」,但他強調:未來是由敢於夢想的人創造出來的。 所有人共好的烏托邦,其實並不遙遠。 我們該如何跨出第一步?本書提供了檢討與答案。 &

【電子書】失根城市

人群聚居的城市,不再為了人群而存在 於是空間與人皆無所適從 「美國建築界最直言不諱的良心」邁克爾.索金,犀利剖析當代都市亂象的跨時代經典 生活在都市裡,你是否曾覺得想歇歇腳步卻無處可坐?是否曾舊地重遊卻因光鮮亮麗的街景喚不起回憶而寂寞?是否曾想和他人說話卻又隱隱心生恐懼? 城市原本是人自然聚居之處,為什麼演變至今卻讓身處其中的人感受到無比壓力、徬徨孤獨?這樣的情緒,許多人都曾感受到,卻難以言說、無所適從。箇中原因,其實早在一九九○年代,就有美國著名建築評論家、都市計畫專家邁克爾.索金直指核心。他銳眼看破欣欣向榮的都市霓虹背後,城市變得名存實亡,率先提醒「虛空都市」對於人們的影響無孔不入,掏空情感、記憶、交流卻讓人不自覺。本書出版後,制衡了美國對於都市的盲目樂觀,也成為建築都市領域理解當代空間結構的必讀經典。 城市作為人群匯集之處,曾是活力十足、自由開放的所在,給人機會多、人流多、生活活力十足的印象,因而顯得自由開放。但曾幾何時,現今都市的新面貌,已和過去大不相同。現代的城市已變得如同主題樂園,安全與愉悅的假象,掩蓋了背後的壓制、剝削與不平等。在資本主義、土地私有、防衛心態以及科技的催化下,城市已逐漸變得封閉、排他、貧富差距劇烈,都市空間將人們分群,依照階級、種族、資產把人放在「合宜」的位置,以物質欲望的滿足與渴望,取代原本聚落內公共空間所能提供的交流與擾動。建築與地景逐漸和當地斷開脈絡,以「複製貼上」的各種場所仿造出意義流失的空間,人們便難以對環境懷抱感情與回憶。可以往來相遇的公共空間也減少,造成人與人越來越遙遠陌生,孤獨感如影隨形。 這個現象無所不在,人們眼前所見的設施(天橋、地下道、購物中心)和地域(曼哈頓的「歷史老街」、矽谷的科技園區、迪士尼樂園),都可以見到當今建築隔離了人、拔除了歷史文化脈絡的情況。人們生活在這個地方感消失的環境,便容易感受不到歸屬。如此一來,縱使生活環境所見繽紛亮麗,所聽熱鬧悅耳,裡頭物資一應俱全,但最終當信任與接觸都消失,我們就變得難以和他人相處,也難以和自己相處,在失根的城市,成了失根的人。 索金召集了美國、加拿大都市學界中極具代表性的幾位學者,在明確清晰的概念框架下剖析美國和加拿大的案例,分析闡明公共空間的消弭影響了居民人際互動的能力,而各種都市可見的設施和光鮮亮麗的場域又是如何消滅了公共空間。如今本書示警的現象早已不局限於美加,已隨著商業模式與資訊科技,傳播到全世界的無數角落。末世警鐘已響,雖然在當代都市如同主題樂園一般光鮮亮麗的街景下,假像城市那股隱微作動的力量並不容易辨識出來,但唯有辨識,才是抵抗的第一步。 本書特色 本書是由美國著名的建築評論家與都市設計學者Michael Sorkin主編,並由多位當代具代表性的北美洲學者所共同撰寫,堪稱近代在全球學界最具影響力的著作之一。每一位作者個選擇一個主題作為切入點,做出精闢的剖析。包括Michael Sorkin本人以及Margaret Crawford, Neil Smith, Edward Soja, Mike Davis, Christine Boyer等作者都是美國近代最有影響力的建築或都市規劃學者,學養豐厚,門生眾多。 聯袂推薦 王志弘/國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授 王俊雄/實踐大學建築設計學系主任 吳玉成/國立成功大學建築學系副教授 李清志/都市偵探、建築學者 林柏陽/境衍設計事務所主持建築師 畢恆達/國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授 彭揚凱/OURs都市改革組織秘書長 黃聲遠/田中央工作群建築師 (按筆劃排序) ● 對於都市情境逐漸惡化的情況,這些睿智且憤怒得再正當也不過的文章是我所知道的最佳介紹文。這些剖析文章時而闡明清晰,時而令人心驚膽戰,不會用什麼美好結局來讓你覺得寬慰。本書是城市分析的《銀翼殺手》、懸在窗台盡頭的銳利長劍,也是對已然終結的未來的解剖——除非每個愛城市的人都讀了這本書。──托德.季特林,《給青年行動者的信》作者 ● 本書是對視覺形象和權力的嚴厲指責。它展示了美國景觀被顛倒過來的現象:所有地方都相同的信念,我們在不斷運動中前進,我們在建築環境中尋找權威和真實性的努力最終排斥了其他人,並投入了一個視覺主題。 ──雪倫.朱津,《權力地景:從底特律到迪士尼世界》作者 ● 本書生動地描繪了今天美國各種被操控但非常真實的地方,本書是個典範,展現了文化素養豐富、批判力強和對於歷史充滿熱忱的寫作該長成什麼樣子。──Gwendolyn Wright,《Building the Dream: A Social History of Housing in America》作者 &

【電子書】99%隱形的城市日常設計

猜猜看,你視而不見的城市美景有多少? 大約99%這麼多! 這是一本精美的城市指南,帶你重新發掘城市中 「存在有多久,你就無視有多久」 的精巧設置! & ★百貨公司跟高級大樓的旋轉門,除了美觀和趣味,難道還有其他功能? ★所謂的「雲端」,是如何藏在「海底」的呢? ★是哪個天才想到把在馬路畫中線,分開來往車輛與道路行人? ★台北101的吉祥物,不只是101這三個數字的具象化,還是穩定這座超高摩天大樓的關鍵! & 一座享譽國際的知名巨大建築物,它的美感和建築設計其實只佔整體設計的百分之一。本書的任務就是揭秘設計中不為人知的隱藏故事。的確,一座摩天高樓令人讚嘆,並且為城市提供了美麗的天際線,但是建造背後99%的隱藏故事才是最精彩的部分。 & 除了存在感強烈的巨大建築物,那些時常被視而不見、但卻是維繫城市文明運作的重大關鍵,例如基地台、郵局、噴泉、水塔、電線桿、緊急出口、自行車道、街道、墓地、公共照明,甚至觀賞用的鴿子、錦鯉……等,也將在本書中拿掉隱形濾鏡,重新出現在你的視野。 & 你有印象,你的城市市旗長什麼樣子、是誰設計的、對你的生活有什麼影響嗎?你知道最受觀光客歡迎的愛情鎖,其實超讓當地人頭大嗎?你有沒有想過,公園或車站裡讓你覺得硬梆梆又難坐的椅子,其實就是沒有要讓你久坐的意思?當然,一座城市要維持市容的最極端做法,當然就是把車站座椅拆光光,讓遊民無處可睡!但這是我們最理想的城市型態嗎? & 看完本書後,你可能會開始對路邊微小的斜坡感到振奮,因為你已經知道它是多少人的抗爭成果;你可能會發現與其和亂丟垃圾的人硬碰硬,在髒亂處放上一尊佛像反而是個好主意;也可能你會因為知道美國每年有1/5的停電是松鼠造成的,往後遭遇停電時,便不會再感到這麼煩躁,而是為我們可愛又毛茸茸的朋友默哀…… & 本書作者Roman Mars與Kurt Kohlstedt是Podcast節目99% Invisible的主持人與製作人,他們藉由對城市的深入研究與觀察,搭配貫穿全書、充滿溫度又時尚精緻的手繪插畫,完成這本俐落的城市探險指南。本書將吸引任何對設計、城市環境、都市規劃以及熱愛觀察城市中不為人知風貌的宅宅(Nerd)們!。 & 名人推薦 & 99%的推薦+1%的超級驚豔! ⬔ 李明璁|社會學家、作家 ⬔ 李清志|都市偵探、實踐大學建築設計學系副教授 &

【電子書】城市裡,你的座標在哪裡?

我們所在的城市,也像是解體的玩具堆。 雖然充斥著失去用途、廢棄的空間和如同廢棄物的建築,但其中也存在著能產生新意義的空間。 我們有自己聆聽的歌曲Playlist,然而,我們卻沒有一個關於「空間」的清單——憂鬱或需要充電的時候可以去哪裡?需要思考或想獨處的時候可以去哪裡?可以讓我感到幸福快樂的空間有哪些? 每個人活在這個世上都是不容易的。有哪些空間造就了你?有哪些空間是現在的你很需要的?你所生活過的社區、巷弄和房子,即便早已物是人非,其中也一定存在著只有你看得見的光芒。如果有了這樣的「空間清單」,我們每個人都會得到更大的慰藉,且人生變得更加閃耀。旅行,並不是非得出國才能達成;在每天生活的城市裡,你也可以「發明」只屬於自己的空間、賦予新的意義,定位自己的座標,甚至創造回憶。 如同作者俞炫準建築師在書中所言:「這本書所提到的各種空間,是造就我的空間,以及我所喜歡的空間。那些空間,是我的人生中偶爾閃現的一些微弱的星光。而我寫這本書,就是在試著將那些互相都隔著一段距離的微弱星光連結起來,打造出屬於自己的星座座標。」 城市裡,你的座標在哪裡? A love letter to my city, my soul, my base. &

【電子書】小村,鐵窗,我家有故事:社區設計,翻轉椬梧再生

椬梧鐵花窗創造過程,是2019臺灣地方創生元年以來,相當亮麗且具創意的案例 規劃團隊與居民共同挖掘在地魅力,透過藝術轉譯,為地方再創生機 2019為臺灣「地方創生」元年,雲林縣共有古坑、林內、口湖、四湖、臺西及水林等六個鄉鎮被列為「地方創生」優先推動地區,「口湖鄉椬梧城鎮之心人文景觀再造計畫」(簡稱「椬梧城鎮之心」計畫)便是在這樣的脈絡下產生的一個計畫案。 椬梧,是雲林縣口湖鄉西南方近海的小村落,地名源自早期種有大片的椬梧樹,因臨海風大,又位居北港溪出海口附近,素有「風頭水尾」之稱,自然生活條件嚴苛。2019年雲林縣政府結合營建署「前瞻基礎建設計畫-城鎮之心工程計畫」補助,提出「椬梧城鎮之心」計畫,並委由以營造臺南土溝社區聞名的水牛設計部落公司規劃執行。 雲林縣政府與水牛團隊擺脫傳統「公共工程」發包的僵化作法,改以創新的角度出發,透過結合社區營造由下而上的參與式設計方法,引導在地居民找出地方特色與庶民故事,共同營造出富地方魅力的人文景點,亮眼的成果,吸引許多民眾特地前往小旅行,認識椬梧村落故事,造成一股網路打卡熱潮,也讓原本沒落的小村重新發光、再生。 這是一場由居民集體參與的社區設計實踐案例,在公部門、專業團隊及在地居民攜手合作下,共同改造了無障礙設施、社區食堂、聚落地標椬梧水塔,並將常民生命故事以藝術轉譯方式呈現,創造出十三面深具魅力的鐵花窗。而營造過程也讓當村民重新看見自己的價值、重拾地方認同,更集體主動進行社區空間綠美化,自主營造美好鄉村生活環境,讓偏鄉村落再創生機。 所謂社區營造,最重要的並不在是營造「空間」,更是在營造「人心」。本案硬體營造成果固然重要,但操作過程中的經歷與體悟更是無形而珍貴的資產。 本書便是在此特殊脈絡下所產生,水牛規劃團隊透過實際參與案例與營造成果交叉呈現,呈現「公民審議」、「藝術進入社區」、「居民動手」、「青年參與的想像開發」、「沉浸式知識教育」等主題。反思「工作團隊角色與分工」、「駐點工作的責任與挑戰」、「社區成員的轉變」,收錄了多位參與成員第一手的營造過程資料與心得,並邀請李永展、曾旭正、侯錦雄三位專家學者,透過專題導論,深化理論與實務的對話,值得所有國內各地方有心於社區設計、社區營造、地方創生等工作者參考,一起來帶動臺灣地方文化復興。 本書特色 公私協力,開創地方創生新局 雲林口湖鄉椬梧地區,原是默默無名的濱海小村落,在政府地方創生經費挹注下,由長期深耕社造的臺南土溝「水牛設計部落有限公司」執行規劃設計,結合公共工程與社區營造由下而上、居民參與的概念,所營造成果帶來網路故事鐵花窗打卡風潮,是國內地方創生元年以來,相當亮麗且具創意的實踐案例,規劃團隊成員無私分享操作心法!值得各縣市政府及投入地方創生、社區營造等領域的工作者參考。

【電子書】城市如何運作:從人文學看待城市的15種觀點

翻開城市的15張臉 城市是一個有機體, 城市有生也有死。 從巷弄到公寓,從橋樑到公園, 一步步帶領讀懂你我的城市, 看見空間裡的政治、經濟、文化、歷史、人文與科學, 解析道路的法則、為何現代都市不如古老城市美麗、從道路設計與建築樣式架構都市裡的權力,以及現代都市的模樣與正在失去的事物。 建築物提供我們剖析國家與時代的切面。建築物不只擁有地標上的意義,還反映出周邊地理與氣候,也隱含當地人的文化DNA,以及人類的生活如何受到居住空間的影響。身為建築師的俞炫準(Yoo HyunJoon)援引例證,透過15章節的發問帶著我們一起重新觀看一座城市,從有形的建築物規範出無形的空間,其間的衍生結構浩繁如星,但答案都在這座城市裡。

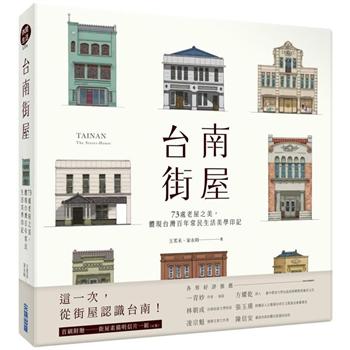

【電子書】台南街屋:73處老屋之美,體現台灣百年常民生活美學印記

這一次,從街屋認識台南! 台南讓人流連忘返的原因,其中之一就是復古懷舊的氛圍, 透過街屋,一起走讀府城72處凝結了美光舊時光的美麗老屋與故事! 【關於本書】 本書以圖繪記錄台南舊城區中,建於日本時代至戰後初期的街屋建築,這些常民住宅及店鋪街屋,藉著所表現的形式風格,形塑了街道的歷史與表情。 如在末廣町(今中正路)以林百貨為地標的連續商店店鋪街屋,可以看到那時流行的藝術裝飾風格,西門圓環邊以紅磚及華麗山牆,形構台灣建築風味的穀物商店金泉成,赤崁東街上以和洋混合風格表現,有著別緻庭院的陳一鶴宅邸,這些街屋均豐富了為歷史古都的台南,之於幾百年來時光進程的感受。 作多年的台南老屋觀察者,作者從歷史文化層面來看待台南老舊街屋,以樸實動人的精細繪圖與生動的文字敘述,介紹台南舊城一間又一間的特色街屋,秉持著熱血業餘的獨特觀察角度來繪畫與撰寫,期望藉此更親近讀者,也藉此推廣到社會大眾,並讓我們思考這些街屋,該以何種樣貌存於台南的街道。 目前市面上眾多介紹台南的書籍中,大都以美食、古蹟、旅遊觀光景點,或是近年火紅的老屋改造為主,鮮少有此類介紹街道常民建築的書,期盼透過本書,能讓讀者在閱讀文章之後,從中看到常民建築文化的表現,體會悠遊於街屋表情的樂趣,並且可以重新認識台南街屋與歷史共存的美好。 本書特色 *作者將多年所收集特色街屋的資料,以手繪彩稿與文字敘述圖文並茂呈現。 *73處街屋繪圖細緻精美,以獨特的視角呈現街屋的完整性與生命力。 *採用進口紙張與精美的印刷、裝禎,將街屋之美躍然紙上,值得收藏。 ■台南街屋有何特色? NaNa是日文ナナ的發音,也就是七條通的意思。七條通,是府城民生綠園的別稱,七條路匯進的圓環是這個城市的中心意象,台南的魅力有很大一部分要從獨具特色的建築說起,這些歷經歲月洗禮,從戰火中倖存的建築,就是街屋。 ■街屋的可看性是什麼? 本書所圖繪書寫的街屋,時間軸以日本時代至戰後初期的建築為限,空間軸則涵蓋台南舊城區域及其周邊街巷的範圍,這時期的街屋,有著各種風情,混搭和、洋與台人的各種風格和建築表現元素。 有台灣京都美稱的台南,近年來躍昇為台灣最具特色城市之一,尤其台南街景在這兩年更多次榮登日本多本刊物的封面,有別於新興城市的現代化規劃,台南新舊雜陳,街景一隅可見街屋的獨特樣貌,也是台南獨特的魅力所在。 各界好評推薦 一青妙|作家‧演員 方耀乾|詩人˙臺中教育大學台語系特聘教授兼系主任 林朝成|台南社區大學校長 凌宗魁|建築文資工作者 張玉璜|財團法人古都保存再生文教基金會董事長 陳信安|臺南市政府觀光旅遊局局長 (依姓氏筆畫排列)

【電子書】台南街屋

這一次,從街屋認識台南! 台南讓人流連忘返的原因,其中之一就是復古懷舊的氛圍, 透過街屋,一起走讀府城72處凝結了美光舊時光的美麗老屋與故事! 【關於本書】 本書以圖繪記錄台南舊城區中,建於日本時代至戰後初期的街屋建築,這些常民住宅及店鋪街屋,藉著所表現的形式風格,形塑了街道的歷史與表情。 如在末廣町(今中正路)以林百貨為地標的連續商店店鋪街屋,可以看到那時流行的藝術裝飾風格,西門圓環邊以紅磚及華麗山牆,形構台灣建築風味的穀物商店金泉成,赤崁東街上以和洋混合風格表現,有著別緻庭院的陳一鶴宅邸,這些街屋均豐富了為歷史古都的台南,之於幾百年來時光進程的感受。 作多年的台南老屋觀察者,作者從歷史文化層面來看待台南老舊街屋,以樸實動人的精細繪圖與生動的文字敘述,介紹台南舊城一間又一間的特色街屋,秉持著熱血業餘的獨特觀察角度來繪畫與撰寫,期望藉此更親近讀者,也藉此推廣到社會大眾,並讓我們思考這些街屋,該以何種樣貌存於台南的街道。 目前市面上眾多介紹台南的書籍中,大都以美食、古蹟、旅遊觀光景點,或是近年火紅的老屋改造為主,鮮少有此類介紹街道常民建築的書,期盼透過本書,能讓讀者在閱讀文章之後,從中看到常民建築文化的表現,體會悠遊於街屋表情的樂趣,並且可以重新認識台南街屋與歷史共存的美好。 本書特色 *作者將多年所收集特色街屋的資料,以手繪彩稿與文字敘述圖文並茂呈現。 *73處街屋繪圖細緻精美,以獨特的視角呈現街屋的完整性與生命力。 *採用進口紙張與精美的印刷、裝禎,將街屋之美躍然紙上,值得收藏。 ■台南街屋有何特色? NaNa是日文ナナ的發音,也就是七條通的意思。七條通,是府城民生綠園的別稱,七條路匯進的圓環是這個城市的中心意象,台南的魅力有很大一部分要從獨具特色的建築說起,這些歷經歲月洗禮,從戰火中倖存的建築,就是街屋。 ■街屋的可看性是什麼? 本書所圖繪書寫的街屋,時間軸以日本時代至戰後初期的建築為限,空間軸則涵蓋台南舊城區域及其周邊街巷的範圍,這時期的街屋,有著各種風情,混搭和、洋與台人的各種風格和建築表現元素。 有台灣京都美稱的台南,近年來躍昇為台灣最具特色城市之一,尤其台南街景在這兩年更多次榮登日本多本刊物的封面,有別於新興城市的現代化規劃,台南新舊雜陳,街景一隅可見街屋的獨特樣貌,也是台南獨特的魅力所在。 各界好評推薦 一青妙|作家‧演員 方耀乾|詩人˙臺中教育大學台語系特聘教授兼系主任 林朝成|台南社區大學校長 凌宗魁|建築文資工作者 張玉璜|財團法人古都保存再生文教基金會董事長 陳信安|臺南市政府觀光旅遊局局長 (依姓氏筆畫排列)

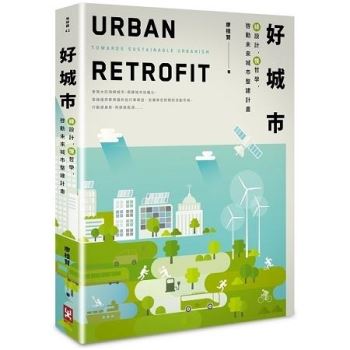

【電子書】好城市

★中時開卷年度美好生活選書 ★誠品選書、金石堂強推選書、博客來編輯推薦 ★誠品、博客來暢銷榜 好城市˙綠設計˙慢哲學 一場住居新觀念的震撼教育!! 會吸水的海綿城市(在西雅圖)、兩棲城市抗暖化(在荷蘭)、 受路邊停車保護的自行車車道(在哥本哈根)、 愈塞車愈熱鬧的流動市場(在迦納)、 行動健身房(在香港)、狗屎變能源(在舊金山)…… 走遍世界,向全球城市學習! 好城市的基本條件到底是什麼?歐洲的城市為什麼特別迷人? 作者廖桂賢以17年時間,從西雅圖開始,足跡踏遍歐亞非各大城市:柏林、哥本哈根、(瑞典)馬爾摩、阿姆斯特丹、泉州、京都等城市,以及迦納等國家,搜羅各種精彩案例或值得省思的負面教材,為您帶來一場城市設計和住居新觀念的震撼教育! 發揮市民力量,找回行動的勇氣! ──打通城市交通、水道任督二脈,找回城市魅力! ──全民綠生活運動!啟動未來城市整建任務! 【城市個性魅力──真正動人的風景】 都市建築設計革新觀念:生活在城市中的每一個市民的生命力決定了城市的鮮活個性與魅力──1998年西雅圖公投通過10年「全民圖書館」法案;2005年發起美國城市運動,訂定「氣候行動方案」積極對抗全球暖化;2006年通過「自行車10年總體計畫」;發行《Real Change》週報創意濟貧;自發性參與「開放空間2100」…… 【城市動脈──交通大變革,從車的城市回歸人的城市,將都市空間還給「人」】 你知道台灣追求交通便利的道路規劃、全面都市更新的做法已落後了先進國家30年的腳步?荷蘭「人車平權」、「提倡生活化道路」的政策,早在30年前就已經開始重新規劃車道…… 【城市靜脈──打造海綿般的城市,與水和平共存不是夢想】 台灣大部分城市位在河岸或水岸邊,興築堤防、河川整治工程是最優先的治水方案,依然逃不過納莉、敏督利等颱風帶來的水災肆虐!反觀原本與海爭地的荷蘭,2000年放棄加高堤防、退一步展開「還地於河」15年計畫;西雅圖自然排水實驗2000年完工──縮減道路面積、蜿蜒路線、設生態草溝,成功吸收98%的雨水逕流量,取代傳統下水道,也美化了居家環境,房地產價格頓時攀升…… 【全民綠生活運動──永續的綠色經濟與有節制的綠色消費】 實踐並推廣物資循環的觀念,用「搖籃到搖籃」(cradle to cradle)取代目前「搖籃到墳墓」(cradle to grave)的經濟生產模式;而愛逛大賣場小市民,別忘了低價背後的高成本、即使搞不清楚什麼商品才能環保節能,但減少消費、減少製造垃圾就是最根本的方法。 蓋綠建築已來不及, 用整建城市來修復全球環境才是王道!

【電子書】打造城市夢想:都市規劃與管理

人類第一個可考的城市,出現在紀元前七千年,中東伊拉克與巴勒斯坦的約律哥(Jericho)與雅莫(Jarmo),考古學家在這兩個遺址發掘出,泥磚築成的房舍,二十呎高的城牆,估計約可養活3000人口的農業生產,象徵著農業革命(the agricultural revolution)的成功,城市的出現不僅改變了人類的生活方式,也改變了人類的空間利用行為,《行國》時代結束,《居國》時代來臨,開創了人類前所未有的都市文明。本書的作者鍾起岱博士以規劃及管理兩個角度來研究都市,全書共約十八萬字,分為十六章,第一章概說,介紹都市的出現、都市的概念、都市化的概念與本書基本架構;第二章都市的基礎研究,探討都市的發展、都市的影響因素、都市的人口研究、都市的界說;第三章都市計畫概論,探討都市計畫的意義、都市計畫的種類、都市計畫的內容與都市計畫的體系;第四章土地使用計畫,第五章交通運輸計畫,第六章公共設施計畫;第七章都市管理概論,第八章探討都市管理與規劃工具,第九章研究都市空間結構;第十章研究臺灣都市與土地開發,第十一章探討區域計畫,第十二章都會區計畫,第十三章國土計畫,第十四章縣(市)政計畫;第十五章臺灣空間計畫體系的變革,第十六章國內外都市實例研究,內容包括:中興新村、台中市、鹿港鎮、集集鎮、新竹科學園區、巴賽隆那等六個不同都市的研究。本書內容豐富,非常具有可讀性,是從事都市規劃與市政管理極為有用的參考書籍。