-

排序

- 圖片

- 條列

讓未來,變成自己喜歡的樣子

艾爾文:「我想寫一本書,給迷惘時的自己。」~或許那也是,當下在生存和意義之間掙扎的你~未來不會是既定的樣子無論處在哪個人生階段都有能力改變現在,創造喜歡的未來5 種路徑,靠近你理想的生活目標是方向|選擇是機會|學習是資本|逆境是出路|格局是高度未來沒有那麼遙遠。一年過得比一年好、活出你想要的人生,不是靠「未來的你」有奇蹟式的改變,而是讓「現在的你」播下對的種子。◆讓你的未來,為你而來剛出社會的艾爾文,立下了遠大的目標,雖然這個目標並沒有實現,卻改變了他的人生。回顧來時路,他想到一通意外的電話、湧現對人生的種種領悟,於是,他決定寫一本書,給迷惘時的自己。透過與當年的自己對話,他展現了「看懂自己」的過程,以及找到心中重要價值的方式。希望這本書也能陪伴你度過一個個徬徨的人生十字路口,走出愈來愈喜歡的人生。你每天如何安排時間、如何面對挑戰、如何看待自己,都在無形中塑造了你的人生。人生是一個大型的過濾器,當你不斷在為生存努力時,也持續刪減掉自己不喜歡的事。你覺得自己似乎一直在繞圈,但其實也一直不斷在靠近。人生就是一連串的選擇,而每一次選擇,都是一段新的人生。不要急著尋找確定的答案,而是練習問更好的問題;不要害怕未知,而是學會在不確定中找到安定。當我們拉高視角、打開格局、清楚方向,人生的風景就會跟著改變,未來我們必將成為那個自己喜歡的樣子。──艾•語錄──「重要的不是目標本身,而是活出自己想要的人生。」設定目標的用意是什麼?並非要達成什麼了不起的成就,而是給予人生一個明確的方向。「選擇比努力重要,但不努力,你根本沒得選擇。」選擇是一時的決定,結果卻不是從此就注定,過程中你的努力、付出、際遇,都會影響當初的選擇。「未知的下一步,更好的一條路。」對人生進行微小實驗,就是為了打破無知的瘋狂循環,開拓不同的人生機會。「讓你害怕嘗試的事,往往就是你應該去做的事。」機會都是出現在舒適圈以外的地方,經歷困難後的你才會成長。【本書特色】★艾爾文2026年最新力作:寫給迷惘時的自己,獻給在生存和意義之間掙扎的你

你想成為怎樣的大人【暢銷全球智慧經典】:一位父親充滿睿智與靈性的生命叮嚀

★影響萬千讀者、深受各界喜愛的心靈成長大師,風靡全球30年、充滿靈性與實用性的經典!★這本書將成為你生命中的良師益友,懇切溫柔的告訴你:面對人生難題不可或缺的大智慧!雖是父親寫給兒子的信,無數篇章卻廣為流傳引用:「旅行」至今仍是世界各地年輕人的熱門發文內容;「伴侶與婚姻」和「墜入愛河」經常被用於婚禮;「心靈之旅」已是精神探尋者的讚歌;連英國前首相大衛‧卡麥隆,也曾在公開演講中推崇。這位充滿愛的父親,是史丹佛畢業的人文學者,是加州大學柏克萊分校的宗教與藝術博士,是國際知名的藝術家,也是一位充滿同理心的教育家。他以犀利的洞察力、溫柔動人的文筆,展現了從生活淬鍊的大智慧,對兒子,也對每個期盼成長的讀者訴說:◆你的任務不是評斷別人的路,而是找到一條自己可以走的路。◆奠基於武力的力量,令人生畏;奠基於愛的力量,令人嚮往。◆我看過富人因為害怕變窮而一毛不拔;也看過窮人似乎總有足夠的錢與人分享。◆愛情有自己的時程,有自己的季節,有自己來去的理由。只要你敞開心扉,愛就會再次出現。◆一個孩子,無論健康或病弱,無論畸形或美麗,都會為世界帶來新的陽光。這是種超越夢想的體驗。◆這就是旅行的魔力。你離開家,帶著過去所知和身分的安全感上路。但當你雲遊時,豐富的世界會介入你。◆將離別視為成長。沒有完美的過去,也沒有理想的未來,正如沒有哪段過去不曾有過美好,也沒有哪種未來是一片黯淡。人生路遠,課題繁多,帶著這本書,彷彿多了一只羅盤。往哪裡去,我們自己決定,但在路途中,我們總不致全然迷失。【各界推薦】宋怡慧 作家、丹鳳高中圖書館主任 林俐君(綠君麻麻)作家 林暘斌、梁芳瑜「我們不只是老師」版主 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 理查‧卡爾森 《別為小事抓狂》系列作者藍白拖 《百工計畫》作者魏瑋志(澤爸)親職教育講師鷹式一家 Hiram◆雖然是作者寫給兒子的,但對所有人都適用——人生並不總是輕鬆或充滿樂趣,但始終是份值得珍惜的禮物,值得我們與沿途遇到的人分享蘊藏其中的豐富內涵。──理查‧卡爾森◆作者沒有急著教我們如何「贏得世界」,而是邀請我們先學會「好好做人」。在人人忙著經營人設的年代,「真誠」成了最稀缺、也最奢侈的內涵。──宋怡慧◆「身為人父是一份禮物,是生命中的奇蹟之一。」而這道奇蹟之光,會在我們身上延續,讓世界因父愛而柔軟。──陳志恆◆那些不起眼卻最容易讓男人走偏的巷口,他都先走過一遍,再把方向告訴兒子。讀完這本書,我更加相信:父親不必完美,但必須在場。──鷹式一家 Hiram★全球媒體熱烈好評★◆充滿動人魔力……納伯恩將關於婚姻、為人父、忠誠與背叛、渴望漂泊、鬥爭、工作、衰老與死亡的智慧,傾囊相授給他的兒子。──《出版者週刊》(Publishers Weekly)◆在這些信中,納伯恩的兒子收到了一份很少有人能從任何人,更遑論從他們父親那裡得到的禮物;而我們何其有幸,得以在一旁窺見他閱讀這些信時的感受。 ——《瑜伽雜誌》(Yoga Journal)◆這些深思熟慮、認真的散文,以悅耳抒情的語調寫成……讀來始終引人入勝。——《圖書館雜誌》(Library Journal)◆納伯恩以一種男人容易理解的方式,向父親們傳達出一種優雅的精神生活哲學。——《烏特尼讀本》(Utne Reader)★各界讀者強力推薦★◆這本書太棒了!它是我讀過最有智慧的書之一!它觸動人心,美不勝收。◆我不明白為什麼這本書會帶給我如此大的啟發,我意識到我的心扉敞開了,變得更快樂。◆我在閱讀過程中受益匪淺,學到了很多以前從未有人教過我的寶貴經驗……◆作者擁有豐富閱歷,並在融入多元文化洗禮中,形塑了自己獨特的人生觀。◆這並不是一本教父親應該怎麼做的指南,而是一位父親真誠面對兒子、傾注內心的告白。◆這本書及時解答了我身為一個年輕人心中許多迫切的問題。◆無論你是誰,這本書都值得一讀。我肯定會再讀一遍,而且永久收藏。◆每一章都為人生難題提供了精闢見解,這種簡潔正是本書的力量所在。

黑狗來過:與情緒搏鬥的日子

◎以「控制得當的患者本身」為出發,同時站在第一人稱與第三人稱視角切換寫作。◎從真實的經歷中記錄,如何對待精神疾病的共生與消化過程。◎集結關燈後的文字,並協助讀者從生理與心理兩個層面來理解情緒。♡我想寫一本能讀到情緒的書從國小二年級初遇強迫症,到成年後面對焦慮、PTSD等多重挑戰,那時候我很排斥看醫生,彷彿在就醫之後我會變成被認證過後的精神病人。然而經年累月的纏鬥,直到再也對付不住,不得不承認我就是生病的那一個人……在資訊高密度的世代中,情緒引發的身心問題,儼然成為常見的文明疾病,也是現今多數人正經歷的課題。因長期受精神疾病所困(訓練),日久抗戰之下,終於在多年掙扎與搏鬥後的現在,能以開放的態度與之共融,以寫實經驗將情緒轉印記述,詮釋病狀來臨時的模樣。本書將如實地分享歷程,協助讀者從生理(腦部構造與激素調節)與心理(心緒的處理)兩個層面來理解情緒。目的並不是要假以正向地將讀者養成童話的幻想腦袋,也不是要告訴每個人一定都可以好起來,這聽起來或許有點悲傷,但看見現實的樣子,才是改變的開始。只要你能夠對自己倔強,有一天,所有的傷痛也能使你成就。書中介紹了憂鬱症、強迫症、壓力後創傷、解離……等精神疾病,並提供了二十種例如冥想、調節呼吸、調香等療癒方法供予讀者體驗。願此書成為當事者的抒發,建立無數次再度走過的陪伴,提供親友參考建議,分享情緒的知識,搭起彼此之間善的橋梁,尋找天秤的中間。◎代理經銷:白象文化更多精彩內容請見http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786269261307.pdf

現在,就是療癒你的開始

年度暢銷書《你就是困住自己的那座山》作者最新力作系列作品長踞銷售排行榜★亞馬遜五顆星滿分推薦——獻給面對人生分岔路的你——如果你拿起了這本書,那麼等同你已經踏上這條通往自我療癒和發現自己真正目標的道路。__布莉安娜.魏斯特我怎麼還卡在這裡?我怎麼又回到原點?為什麼內心深處總有一種熟悉的沉悶感?你害怕如果停止付出,你和愛人之間的愛就會煙消雲散,你恐懼如果不維持交際,就會不受歡迎,會被徹底遺忘。你好像總是帶著面具,努力讓自己完美、勇敢、不受傷……但無論怎麼逃,我們都逃離不了自己。《你就是困住自己的那座山》、《改變你想法的101篇文章》作者布莉安娜.魏斯特以《現在,就是療癒你的開始》終結重度情緒障礙的困境,譜出猶如成長三部曲的終章,她充滿詩意的文字節奏,溫柔敲擊我們內在頑固的厚牆,如果你願意,也可以像她一樣,開始踏出療癒的第一步:認識自我價值。這是一段旅程。以47個主題編織而成,當你開啟這道療癒之門,會進入四個階段:1.接納轉折。2.放下舊我。3.重新開始。4.改變的力量。請你記得,一次突發性的失去,你以為是危機,但卻能夠喚醒我們。療癒不是為了走向完美,而是不再受恐懼不安的情緒控制。我害怕什麼?我逃避什麼?我真正渴望什麼?過程中你可能一次一次回到過去,但也一點一點向前邁進。如果你還無法踏出這一步,再告訴你一個小訣竅。最巨大的療癒是從平凡的方法開始,譬如:換乾淨的床單、清洗魚缸、去運動、整理電子郵件、抬頭看看月亮……最微小平凡才是最具決定性,最能拯救你、撫慰你。本書特色★作者深受情緒障礙的苦楚,特別能夠理解療癒一次不夠,需要一次再一次。所以當你踏出第一步,從這本書開始,你會有一種「這本書懂我」的安全感。★47篇文字,包括情感、關係、自我價值、接納、改變等等階段。一步一步帶你走向健康滿足的心理狀態。就像個知心朋友般,沒有壓力。★不用強迫自己從頭讀到尾,隨手翻開一篇,就可以讀。讀到哪裡算到哪裡,就像作者說的:我希望你能學會如何溫柔地重新出發。

青春煩惱相談:97歲寂聽的人生建議

★ 九十七歲的作家、僧侶瀬戸内寂聴,針對人際關係、自卑情結、戀愛、家庭、未來等年輕世代的真實煩惱,作為人生的大前輩,她的建議直言不諱,關於如何幸福生活的建議,讓人心頭一震。 愛自己、勇敢生活、解決人際煩惱的人生指導課將近百歲的日本作家瀨戶內寂聽,以人生大前輩的豐富經驗和智慧,與年輕學子與成年人的對談,對於每個人的種種煩惱,甚至是尖銳的問題,她以獨特的視角和坦率的語言,給予讀者震撼卻又受用的「直言」。六大主題包括:不懂得愛自己的人、無法邁步向前的人、正在為人際關係煩惱的人、無法跟他人和睦相處的人、對未來感到不安的人、不知如何教育子女的家長。例如,對於自己沒有自信的人,寂聴沒有指責年輕人愛美或膚淺,而是告訴大家,只要能建立自信,任何手段都可以考慮:「請發揮自己的優點。如果不滿意自己的容貌,去整形也無妨。總之,要找出自己的優點,建立自信。」對於無法付諸行動的人,寂聽也以自身經歷,直言:「『想做卻沒做』的遺憾,『做了卻失敗』的遺憾,兩者相比之下,前者的遺憾更令人怨悔。所以我奉勸大家,自己心裡想做的事,一定都要去嘗試一下。……或許有些引人非議,有些違反道德,但不論如何,我全都做過了。」態度是務實而寬廣,不受世俗眼光評價限制。

高我喚醒我的38件事

本書並非教你改變自己,而是帶你回到真正的自己。請相信這本書,也許不是你「想」讀的,而是你「被帶領」來讀的。本書提及的「神」,並不指任何宗教,而是宇宙中更深層的——「靈魂共振場」。我們的痛苦,源自於被誤植的心智程式,那些彼此衝突、相互矛盾的想法與信念,讓我們無法聽見心中真正的聲音。這不是一本要你改變自己的書,而是透過閱讀,帶領你重新校準心靈頻率。當你開始閱讀,便踏上一場心智調頻的旅程。每一頁、每一段文字,皆是邀請你回到內在的和諧與清明。唯有當你全然接納自己此刻的震動,奇蹟才有機會在你身上發生。你將逐漸明白──生命從未要任何人受苦,只是我們忘了:自己早已被愛圍繞。當你調頻於愛,宇宙便開始為你運作。作者老巫從小熱愛靈性探索,研讀中西方命理與宗教經典,尋找能終結痛苦的答案。三十五歲那年,她已是三個孩子的母親,卻因深層的憂鬱讓免疫系統崩潰,全身潰爛住院。就在病房裡歇斯底里的痛哭時,她第一次感受到「高我」的召喚──一個更高維度的自己,溫柔地對她說:「妳一直都是我們的心肝寶貝,為何把人生活成這個樣子?」自那一刻起,她全心全意信任高我,展開長達十年的奇蹟旅程:沒有藝術背景卻能賣畫、開畫展;放下恐懼去做最感興奮的事,反而得到比過去努力工作更高的收入;在身無分文時,有人出手相助、安排工作、住所與孩子入學,一切都自然而然的發生。她深刻體會——當頻率對焦高我,人生就會被一股慈愛的力量悄悄托住。本書由作者的「高我」,以第一人稱帶領我們,踏上一段心智調頻的旅程。每一章都是一個邀請:去感受、去對焦、去鬆開不再需要的恐懼。當你願意敞開,便會發現——生命從未要你受苦,而是在等待你回到本是的狀態:被愛、被呵護、被看見。◆給正處於人生困頓低潮的人 本書讓你看清痛苦的真正來源不是命運,而是被誤植的衝突信念。◆給追求靈性、覺醒者這本書讓你學會以「心智調頻」取代盲目的努力與苦修。◆給想改善情緒、人際關係、生活狀態的讀者重新喚醒你原本就擁有的力量,而非向外尋求救贖。

今天最年輕,每個人的變老練習題:透過真實的銀髮日常,教我們如何安頓與珍惜

「臺灣樂齡觀察的深耕書寫者,蘊含歲月與體悟的沉潛力作!」我們都在變老,但學會「好好活」,才是人生最深的一堂課。本書引領我們預見老後生涯, 從銀髮村的拌嘴日常、老老照顧的無力感,到告別的眼淚與書寫的力量,作者以細膩文字描摹各種老後態度,提醒我們在每一個當下,學會坦然面對。【不只適合銀髮族、照護家人、關心高齡議題者,而是任何想提前理解「老後人生」的你!】☆ 銀髮作家最真摯的告白,寫下陪伴、照護、告別與書寫的日常☆ 「今天最年輕」,提醒我們,不論現在幾歲,珍惜當下的每一刻【內容重點】 今天,是此生最年輕的一天。在這本由八十多歲作家黃育清親筆記錄的作品中,老後不再是遙遠陰影,而是能被看見、被理解、甚至被期待的生活日常。她以近二十年在銀髮村與伴侶、與百餘位長者共同生活的第一手經驗,寫下老後人生最真實的光影:有溫暖、有艱難、有失落,也有令人會心一笑的片刻。這本書不是理論,也不是教條,而是一位長者以生命現場寫下的老後真實點滴。 銀髮村的日常:陪伴、磨合,也是一種共同成長 在長者們一起生活的空間裡,每天都像一齣小劇場——有人為水餃捏不好而煩惱,有人因為不被允許吃香蕉而偷藏水果,有人努力讓老身體多「動一動」。這些看似微不足道的小事,其實構成「一起變老」的群像:彼此的關照、鬥嘴、互助與依賴,提醒我們:老後並非孤單,而是一種共享人生經驗的可能。 照顧的重量:從伴侶到照護者,是另一種深情的修行 當伴侶從行動自如到需要輪椅、從安養到養護,作者從一開始的慌亂,到後來學會接受、取捨與放下。她的文字不誇張、不煽情,卻以極其坦誠的方式呈現照護現場的疲倦、愧疚、堅持與心軟。她說:「一起變老不只是甜蜜,而是一場需要勇氣的修行。」 對有照顧經驗的讀者而言,這裡有深深的共感;對還未面對照護課題的人,這些篇章則像是一份提早預習人生下半場的必修課。 告別與遺愛:理解失去,也學會留下 書中最動人的篇章,是作者描述伴侶逐漸衰弱、在家安寧、最後說再見的過程。她以極細膩的方式呈現生命凋落時的悄然聲響:失能時的倚靠、醫療抉擇的掙扎、最後一句話的重量。 這不是悲傷的終點,而是關於如何在失去之中找到延續的生命手記——懂得與自己和解,也懂得讓愛停在最柔軟的地方。 慢活與自我安頓:老後不是退場,而是活出自己的速度 從身體的衰退、健忘的來襲,到醫師一句「心臟非常好」帶來的快樂,作者誠實面對身體的變化,也分享如何在害怕、疼痛與疲憊交疊的日子裡,找回心裡的穩定。 她用幽默和清亮的筆觸提醒我們:衰老不是失敗,而是另一種與生命相處的節奏。 翻開本書,就像坐在一位智慧長者身旁,聽她慢慢講述那些成為她、也成為我們的故事。對作者而言,書寫是整理情緒、理解世界、陪伴自己的力量;對讀者而言,這些文字是跨越年齡的安慰與指引。▍ 閱讀收穫:□ 從銀髮日常裡,看見「一起變老」的幽默與智慧。□ 在照護壓力中,學會照顧他人,也不忘善待自己。□ 面對告別與失落,找到安頓心情的力量。□ 透過書寫,將遺忘變成記憶,把當下活成故事。□ 提前理解老後的課題,為自己與家人預留一份從容。

我不是幸運,只是很早學會選擇:30歲前買房、財務自由、身心快樂,平凡女子的富貴體質養成計畫

答案一問就有的 AI 時代, 讓選擇成為你的超能力沒有天生好命,從焦慮月光族,到會賺錢、懂生活的小富婆,我練出自己的富貴體質。★★★★★熱情推薦★★★★★知名理財YouTuber 李勛旅遊部落客 莉莉嗯財經暢銷作家 蕾咪命運設計系系主任 簡少年Vocal Coach、歌唱與聲音表達訓練師 Ann19again創辦人 Blaire ChenSENSE CLUB健康管理中心總監、營養師 EllyBetweenGos職涯服務平台創辦人 Grace(依姓名筆劃排列)或許你會覺得冰蹦拉的成功只是運氣,但在所有運氣之下,藏著的是你從來沒有看過的努力。沒有人可以靠運氣就變得富有,有的只是一直不斷試錯,並且抓準時機發光發熱的人。——知名理財YouTuber 李勛我們的人生是由無數的選擇所構成,本書用簡單清楚的方式,告訴你怎麼做出合適的選擇,走向你想要擁有的人生。——旅遊部落客 莉莉嗯她的生命歷程太適合每個人參考了!重點是她分享的理財方式,就像是玩遊戲解任務一樣,非常有趣,也讓理財這件事情變得不再那麼枯燥乏味!——財經暢銷作家 蕾咪希望每一位讀者,都能從這本書中理解她的想法與脈絡,讓自己也能從「小資女」的生活中,過得更加快樂、更加自由。——命運設計系系主任 簡少年這就是冰蹦拉——那份成功來自於:願意理解、願意行動、願意把細節練到位的那份踏實與堅定。我不意外她能在三十歲前買房、實現財務自由、擁有身心快樂的人生。——Vocal Coach、歌唱與聲音表達訓練師Ann如果你正想重新出發,或只是想找回對生活的喜歡,就讓這本書成為一個溫柔的開始。願妳在閱讀的過程裡,也能慢慢活成那個閃閃發光的自己!——19again創辦人 Blaire Chen我最欣賞拉拉的是,她並沒有用「自律」去壓迫自己,而是用理解取代對抗。她不急著完美,而是讓自己每天「漸漸」靠近理想的狀態。——SENSE CLUB健康管理中心總監、營養師Elly我認識的冰蹦拉,總是用行動證明「選擇」的力量。這本書透過她的親身經歷,教你如何在一次次選擇中,養成屬於自己的富貴體質,讓努力更有成果!——BetweenGos 職涯服務平台創辦人 Grace

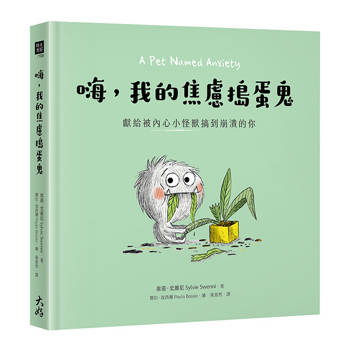

嗨,我的焦慮搗蛋鬼:獻給被內心小怪獸搞到崩潰的你

──AMAZON讀者星評滿分──一本給大人的焦慮和解之書!你失控的焦慮,其實是隻求關注的地獄萌寵!牠刷爆你的卡、搞砸你的約會,在你深夜時分胡言亂語⋯⋯ 獻給每個被內心小怪獸搞到精疲力盡的你──別怕!你並不孤單!你也是這樣嗎?✔ 傳出訊息後,不斷重看對話、懊悔自己說錯話了✔ 腦中總有小劇場,反覆預演還沒發生的災難✔ 社交場合後電力耗盡,需要獨處好幾天才能回血✔ 習慣性拖延,直到死線前一刻才被焦慮追著跑✔ 總是追求完美,一個小瑕疵就足以讓你整天心情不好───這樣的你,絕對需要這本書!◎給每個「想太多」的你,溫柔理解、陪伴內心的地獄萌寵你的腦中是否三不五時有個聲音跳出來大聲嚷嚷?那是你內心的搗蛋鬼──「焦慮」在作祟。牠可愛卻磨人,在你緊張時把一切搞砸、在你疲憊時擅自吃光所有食物、在你需要冷靜時刷爆你的信用卡⋯⋯別急!你不必消滅牠,而是要學會如何「馴養」牠。好比說,帶牠去散步、教牠冥想,甚至給牠一本專屬的日記⋯⋯你會發現,這隻失控的地獄萌寵,將成為你最獨特的夥伴。◎不只是療癒,更是你隨身的情緒馴獸師!焦慮不是敵人,牠只是隻還沒被馴服的小怪獸。本書將抽象的情緒化為具體圖像,提供一套完整的「馴養指南」,讓你從今天起,拿回人生的主導權!◆STEP 1:認識內心的小怪獸──焦慮行為辨識牠是不是把你的生活搞得一團亂?讓你緊盯著手機發出後悔莫及的訊息?在重要場合腦袋一片空白?本書生動的插圖讓你一眼認出焦慮的各種化身,完成自我覺察的第一步。◆STEP 2:學習餵養與引導──情緒引導SOP別再跟這隻焦慮搗蛋鬼硬碰硬!書中提供一套清晰的「調教」策略,你可以立刻上手:✦重塑思維:餵牠吃正向的思維零食。✦身體活動:帶牠出門跑跑步、散散步,消耗多餘精力。✦靜心練習:教牠深呼吸與冥想,找回平靜。✦情緒疏導:給牠一本專屬日記,讓牠把所有壞情緒一吐為快。✦自我關懷:在牠崩潰後,給自己和牠一個安靜的復原空間。◆STEP 3:成為焦慮搗蛋鬼的靈魂隊友──從「對抗」到「共存」記住,這隻寵物有自己的生命,硬是關住牠只會讓牠更具破壞力!學會將焦慮搗蛋鬼視為自己的一部分來培育,理解「我們都只是在盡自己最大的努力」。當你不再是失控的飼主,而是懂得引導的隊友時,你就真正與自己和解了。這是一份溫柔的理解,一個告訴你「我們都一樣,都正在努力」的溫暖擁抱;也是一份充滿關懷與支持的暖心禮物,適合送給正在經歷情緒困擾、壓力龐大的朋友、家人或自己,在會心一笑中得到釋放與療癒。它無聲地說著:「我懂你,你已經做得很好了。」【共感推薦】LuckyLulu/圖文作家小鬱亂入Depressy trouble王雅涵/心理師艾彼/BeyondMirror創辦人、諮商心理師李郁琳/臨床心理師、作家胡展誥/諮商心理師洪培芸/臨床心理師、作家郭源元/最辣圖文創作者(按首字筆畫排序)「焦慮小怪獸壞壞惹人愛,就跟我們身邊的寵物一樣,用幽默風趣的角度來面對它吧~~」──王雅涵/心理師「這本書把焦慮外化成小怪獸、小寵物,用可愛的圖像和語句,讓我們理解自己內在焦慮情緒與各種焦慮失控的行為模式。下次當你感受到焦慮,別急著逃離,想像書中的小怪獸抓狂的樣子,然後溫柔地安撫牠!焦慮,也很可愛。」──艾彼/BeyondMirror創辦人、諮商心理師【美國讀者絕讚推薦】「我愛死這本書了!這是一本搭配有趣插圖的讀物,非常適合任何曾與焦慮交手過的人。它讓你感覺被看見了,是一份很棒的禮物!」「這本書完美地描繪了我的感受,它以一種幽默的方式呈現,讓我不再感到那麼孤單。」「這本書太棒了,如此的真實!插圖完美地捕捉了焦慮的感覺。」「對於任何處理焦慮問題的人來說,這本書帶來了巨大的認同感和共鳴。插圖很可愛,並且真正捕捉到了焦慮看起來和感覺起來的樣子。強力推薦!」【本書特色】1.插畫風格生動可愛,文字詼諧有趣,以輕鬆的方式探討深刻的心理議題。2.正向的應對姿態:書中不僅呈現焦慮帶來的混亂,更重要的是,展現了主角如何積極學習「調教」牠,包含運動、冥想、寫作與自我關愛⋯⋯等,提供經過驗證、溫和且有效的實踐路徑。

分心世代,找回你的專注力:行為科學家教你擺脫生活雜訊,重拾平靜,告別拖延與瞎忙人生

行為科學家說:人類的專注力甚至不如一隻金魚!我們活在注意力嚴重缺乏的時代!當前,人們最寶貴的資源不是「時間」,而是「專注力」!▎提倡「多工處理」的社會下,我們的專注力急速銳減# 25年內,我們的注意力驟減到只剩8秒,比金魚短1秒# 想看的影片2秒內沒開播,我們就會轉向另一部# 事情被打斷後,需要平均23分15秒的時間才能回到正軌# 只有2.5%的人能夠同時有效處理多項任務# 我們花了46.9%的清醒時間,在思考未來或與手邊任務無關的事在這個充滿「通知」、「推播」與生活雜訊的世界裡,「永遠在線」的狀態,接踵而來的干擾與分心,讓焦慮、憂鬱、拖延、孤獨、空虛感等身心壓力悄悄找上門!長期投入心理健康與復原力研究的行為科學家齊蘭娜.蒙特米尼博士說,永無止境的分心與切換,侵蝕了我們的專注力,把思緒搞得支離破碎,人生也失去了方向。所幸,「專注力是每個人與生俱來的權利,你隨時可以找回來!」▎找回專注力,挽救精疲力竭的人生!蒙特米尼博士傾注畢生心力與研究撰寫這本書,結合科學實證、理論與技巧、個案與親身經歷,提出全方位的專注策略,教你從生活、飲食、睡眠、活動與工作上調整習慣,一步步改寫大腦的神經迴路,為自己打造強大的專注力。✦ 揪出你的「專注力小偷」# 為什麼我們如此容易分心?# 哪些事情奪走了我們的注意力?✦ 精準制定個人化的專注計畫# 如何找出對自己真正重要的事情?什麼樣的願景才會推動專注力?# 如何利用「時間區塊」來分配正事與雜事?# 怎麼根據「超晝夜節律」來安排任務?✦ 優化大腦「活在當下」的功能# 提升專注力與記憶力的食物有哪些?午餐後吃黑巧克力勝過喝咖啡?# 如何活用大腦專注週期進入「心流」狀態?# 怎麼睡,才能越睡越健康?✦ 強化說「不」的能力# 如何判斷事情是「真緊急」或「假緊急」?怎麼緩解緊急性?# 如何利用「是的!不!可是呢?」句型來拒絕他人的請求?✦ 悠遊數位世界而不被吞噬# 如何安排收發電子郵件的時間,減少頻繁切換造成的效率低落與壓力?# 善用哪些工具可將數位干擾降到最低?✦ 培養平靜與覺知# 如何辨別「忙亂陷阱」?# 怎麼做才能體現「活在當下」?# 面對壓力時該怎麼做出深思熟慮的回應?# 如何安排「擔憂時間」?✦ 加強人際關係及與自己的連結# 如何不仰賴3C結交朋友?# 如何在生活中發揮創造力,重新掌握思維的主導權?▎專注策略3大方向,擺脫生活雜訊!蒙特米尼博士鎖定科學實證的專注策略3大方向,帶你一窺大腦與身體的神奇機制,更特別收錄「21天打造專注力指南」&「專注力急救法則」,利用日常中簡單實踐的技巧,幫助你聚精會神,將專注轉化為日常習慣! Point ① 打造健全的大腦功能:如何吃、如何睡與如何活動,打造專注力穩固的根基,不輕易被日常瑣事擊潰。Point ② 檢視具體事項,傳授專注策略:包括釐清優先事項、評估事情的緊急程度、強化記憶力、充分休息等具體方法,解決生活中的分心問題。Point ③ 內在&外在練習:從正念冥想、壓力管理和自我調節等內在展開專注力練習;藉由人際關係中的專注傾聽、真實交流與培養創造力的方式,在外部世界找回自己的專注力。▎從焦慮到平靜,讓注意力回到你真正想追求的事物上這是一場根本的思維轉變,讓你不再被動接收訊息,而能主動運用注意力,在生活雜訊中找出最重要的東西。✧ 我們真正擁有的也只有當下;把心思帶回眼前的任務上。✧ 在時間與精力受限的情況下,並非所有事都同等重要。✧ 別讓任何人以罪惡感迫使你犧牲自身需求;你的身心健康比任何事都重要。✧ 允許無聊存在,它能驅動你的創造力。✧ 把心思放在正面事物,就是在練習「享受」。✧ 生命中的每一刻,其實都在練習某件事。✧ 人生就是一段歷程,要用雙手緊緊抓住,包括所有的混亂。★本書也關乎自我拯救,如果你渴望:.完全沉浸在活動中,擁有渾然忘我的能力.完成一件工作時,心中感到寧靜而深刻的滿足.全心全意和某個人相處時,享受自然流露的親密連結⋯⋯請跟著本書的練習,逐步找回專注力,重新引導心靈的方向,實現真正渴望的人生!【本書特色】★ 本書結合尖端研究與臨床實務經驗的整合療法,不只談心靈,更涵蓋了營養、睡眠、活動等生理層面的知識,內容既廣且深,充滿大量可操作的工具與策略。★主題聚焦、陳述清晰、用字淺白易讀,善用情景舉例來解釋概念,搭配有趣又直接的研究數據佐證,每個章節都有重點整理,幫助讀者在閱讀後釐清整體概念。【專家推薦】馬大元|精神科醫師/ YouTuber愛瑞克|《命定之書》作者、TMBA共同創辦人蔡宇哲|哇賽心理學創辦人鄭俊德|閱讀人社群主編謝伯讓|台灣大學心理學系教授──誠摯推薦(依首字筆畫排序)「本書是這個分心世代的必讀之作,蒙特米尼博士從生理層面的飲食、睡眠及活動著手,將最新研究化為可行的步驟與簡單的行為轉變,幫助你重新奪回注意力的掌控權。」──馬克.海曼醫師(Mark Hyman),《紐約時報》冠軍暢銷書《永遠年輕》(Young Forever,暫譯)作者「齊蘭娜傾注畢生心力,打造出能真正改善生活的全方位指南,讀來引人入勝,讓人樂在其中。她的建議涵蓋生命的核心層面,包括營養、睡眠、活動及工作,還有最關鍵的:在充滿誘惑與干擾的世界中,維持專注力。這本指南不僅實用,也非常吸引人,我一口氣就讀完了。」──艾雅蕾.費雪巴赫博士(Ayelet Fishbach),行為科學教授,《達標:芝大商學院教授親授,意想不到的激勵課》作者「本書充滿實用方法與科學觀點,引導我們提升專注力,進而在日常生活中締造真正的改變,不僅讓心靈更專注,也讓身心更健康。齊蘭娜.蒙特米尼撰寫的精彩著作既引人入勝又淺顯易懂,她在書中提供了關鍵步驟,促使我們踏上通往復原力的明晰之路,迎接現代生活中瞬息萬變的挑戰。」──丹尼爾.席格醫師(Daniel J. Siegel),第七感研究中心(Mindsight Institute)與全心催化機構(Whole Mind Catalyst)創辦人,《療癒中的人格與完整》(Personality and Wholeness in Therapy,暫譯)、《內在連結》(IntraConnected,暫譯)與《紐約時報》排行榜暢銷書《覺察》作者「這本書太出色了。我們若是少了專注力便難以達成目標,或者陷入更糟糕的境地──把目標降低。雖然終究會達成打了折扣的目標,卻也因此錯失了潛能。蒙特米尼博士為我們闡明觀點,也提供大量實用工具,讓我們重新凝聚專注力,實現夢想中的人生。」──以斯拉.弗瑞克(Ezra Frech),兩屆帕運金牌得主

妳的理性,是為了保護妳的溫柔:柔軟不是示弱,而是最深層的勇敢

當妳開始理解自己,生命便不再倉促 願妳在理性與溫度之間,找到最適合自己的步伐 ▎從覺察開始:妳值得被自己溫柔對待 每個女人的一生,都在學習與自己和解。這本書以柔軟卻堅定的筆觸,邀妳回望內心深處,理解那些被壓抑的情緒與不安。從閱讀、旅行到日常的小儀式,每個細節都是自我覺察的延伸——提醒妳,生活不是妥協的過程,而是一次又一次找回主導權的練習。當妳願意獨處、勇於誠實地面對自己時,優雅便不再是裝飾,而是一種安靜的力量。 ▎與情緒共處:成為溫柔而不脆弱的人 情緒是人性最真實的表達。書中帶領妳學會辨識情緒、按下暫停鍵,並在崩潰後重新站起。它不鼓勵壓抑,而是教妳用理性擁抱感性。溫柔,不是退讓,而是一種來自心底的穩定底氣。當妳能在風雨中保持清醒,便能在任何關係中維持自己的節奏——柔中帶剛,穩而不硬。 ▎學會愛,也學會不依附 愛情不該是討好與依附的遊戲,而是兩個靈魂彼此欣賞的共振。書中提醒妳:保持神祕感與自我,是吸引的真正來源。懂得在關係裡留白,也懂得一個人時豐富生活。單身不是孤獨,而是一種成長的禮物——當妳的世界足夠精彩,愛情才會成為錦上添花,而非生命的全部。 ▎設計人生:妳可以不完美,但要真實 成熟女性的自信,不只是外表的光鮮,而是經濟獨立與精神自由的並行。書中談金錢、談職場、談時間管理——卻都指向同一個核心:做自己人生的主人。當妳能夠選擇、不被任何人定義時,那份自由便是最華麗的鎧甲。妳不必成為誰的公主,只需成為自己世界的王者。 ▎眼裡有光,心中有愛 這是一本寫給每個想更好生活的女人的心靈之書。它不說教,也不販賣焦慮,而是溫柔地提醒:妳的溫柔、妳的清醒、妳的界線,都是愛自己的方式。願妳在風雨裡依舊優雅,在現實中依然保有浪漫。願妳歷經世事,眼裡仍有光芒,心裡仍有方向。 〔本書特色〕 本書帶妳重新與自己站在同一陣線——學會感受、看見、放下,也重新拾回心裡最柔軟的一束光。從自我覺察到情緒界線,從親密關係到人生設計,它不教妳迎合世界,而是陪妳長出穩定、清醒又溫柔的力量。當妳能坦然做自己,世界也會以更好的方式回應妳。願妳在人生每個階段,都活得有選擇,也活得美好。

嗨,我的焦慮搗蛋鬼【限量贈送「搗蛋鬼透卡」乙組】:獻給被內心小怪獸搞到崩潰的你

──AMAZON讀者星評滿分──一本給大人的焦慮和解之書!★限量贈送「搗蛋鬼透卡」一組三張!★你失控的焦慮,其實是隻求關注的地獄萌寵!牠刷爆你的卡、搞砸你的約會,在你深夜時分胡言亂語⋯⋯ 獻給每個被內心小怪獸搞到精疲力盡的你──別怕!你並不孤單!你也是這樣嗎?✔ 傳出訊息後,不斷重看對話、懊悔自己說錯話了✔ 腦中總有小劇場,反覆預演還沒發生的災難✔ 社交場合後電力耗盡,需要獨處好幾天才能回血✔ 習慣性拖延,直到死線前一刻才被焦慮追著跑✔ 總是追求完美,一個小瑕疵就足以讓你整天心情不好───這樣的你,絕對需要這本書!◎給每個「想太多」的你,溫柔理解、陪伴內心的地獄萌寵你的腦中是否三不五時有個聲音跳出來大聲嚷嚷?那是你內心的搗蛋鬼──「焦慮」在作祟。牠可愛卻磨人,在你緊張時把一切搞砸、在你疲憊時擅自吃光所有食物、在你需要冷靜時刷爆你的信用卡⋯⋯別急!你不必消滅牠,而是要學會如何「馴養」牠。好比說,帶牠去散步、教牠冥想,甚至給牠一本專屬的日記⋯⋯你會發現,這隻失控的地獄萌寵,將成為你最獨特的夥伴。◎不只是療癒,更是你隨身的情緒馴獸師!焦慮不是敵人,牠只是隻還沒被馴服的小怪獸。本書將抽象的情緒化為具體圖像,提供一套完整的「馴養指南」,讓你從今天起,拿回人生的主導權!◆STEP 1:認識內心的小怪獸──焦慮行為辨識牠是不是把你的生活搞得一團亂?讓你緊盯著手機發出後悔莫及的訊息?在重要場合腦袋一片空白?本書生動的插圖讓你一眼認出焦慮的各種化身,完成自我覺察的第一步。◆STEP 2:學習餵養與引導──情緒引導SOP別再跟這隻焦慮搗蛋鬼硬碰硬!書中提供一套清晰的「調教」策略,你可以立刻上手:✦重塑思維:餵牠吃正向的思維零食。✦身體活動:帶牠出門跑跑步、散散步,消耗多餘精力。✦靜心練習:教牠深呼吸與冥想,找回平靜。✦情緒疏導:給牠一本專屬日記,讓牠把所有壞情緒一吐為快。✦自我關懷:在牠崩潰後,給自己和牠一個安靜的復原空間。◆STEP 3:成為焦慮搗蛋鬼的靈魂隊友──從「對抗」到「共存」記住,這隻寵物有自己的生命,硬是關住牠只會讓牠更具破壞力!學會將焦慮搗蛋鬼視為自己的一部分來培育,理解「我們都只是在盡自己最大的努力」。當你不再是失控的飼主,而是懂得引導的隊友時,你就真正與自己和解了。這是一份溫柔的理解,一個告訴你「我們都一樣,都正在努力」的溫暖擁抱;也是一份充滿關懷與支持的暖心禮物,適合送給正在經歷情緒困擾、壓力龐大的朋友、家人或自己,在會心一笑中得到釋放與療癒。它無聲地說著:「我懂你,你已經做得很好了。」【共感推薦】LuckyLulu/圖文作家小鬱亂入Depressy trouble王雅涵/心理師艾彼/BeyondMirror創辦人、諮商心理師李郁琳/臨床心理師、作家胡展誥/諮商心理師洪培芸/臨床心理師、作家郭源元/最辣圖文創作者(按首字筆畫排序)「焦慮小怪獸壞壞惹人愛,就跟我們身邊的寵物一樣,用幽默風趣的角度來面對它吧~~」──王雅涵/心理師「這本書把焦慮外化成小怪獸、小寵物,用可愛的圖像和語句,讓我們理解自己內在焦慮情緒與各種焦慮失控的行為模式。下次當你感受到焦慮,別急著逃離,想像書中的小怪獸抓狂的樣子,然後溫柔地安撫牠!焦慮,也很可愛。」──艾彼/BeyondMirror創辦人、諮商心理師【美國讀者絕讚推薦】「我愛死這本書了!這是一本搭配有趣插圖的讀物,非常適合任何曾與焦慮交手過的人。它讓你感覺被看見了,是一份很棒的禮物!」「這本書完美地描繪了我的感受,它以一種幽默的方式呈現,讓我不再感到那麼孤單。」「這本書太棒了,如此的真實!插圖完美地捕捉了焦慮的感覺。」「對於任何處理焦慮問題的人來說,這本書帶來了巨大的認同感和共鳴。插圖很可愛,並且真正捕捉到了焦慮看起來和感覺起來的樣子。強力推薦!」【本書特色】1.插畫風格生動可愛,文字詼諧有趣,以輕鬆的方式探討深刻的心理議題。2.正向的應對姿態:書中不僅呈現焦慮帶來的混亂,更重要的是,展現了主角如何積極學習「調教」牠,包含運動、冥想、寫作與自我關愛⋯⋯等,提供經過驗證、溫和且有效的實踐路徑。

日常生活中 再思創造

孫寶年是一位熱愛生命並熱衷教學的全人教育家,本書集結了二十多篇動人文章,從日常生活之中,發現創造之美、創造之奇妙,包括:從宇宙天地間、從食衣住行中、從季節運轉中,再思創造,最後在孫寶年深刻又真誠的生命分享之中,回歸美好。好評推薦:「我喜歡寶年,除了她的智慧,她的不自高,她的幽默平易,她在事業上的拚搏,她對晚輩年輕人的照顧,她對家人的溫煦和體諒……,還有一件最為常人難及的,那就是她的臉上常現出的燦爛笑容。」──知名作家張曉風「本書作者不僅提供資訊,更鼓勵讀者反思生活背後的意義,從物質層面的進步,導致對非物質、抽象感受的探討。作者並巧妙地引用聖經內容,將人類的創造力、情感、對永恆的嚮往,以及普世價值,歸結於上帝的創造與賦予,引導讀者反覆思索人類獨有創造力的來源,為科普增添了哲理與靈性層面的深度。」──黃小石(美國康奈爾大學物理學博士、普林斯頓大學資深研究員、美國紐澤西州若歌教會長老及創始人之一)「寶年在書中,以溫婉真誠的筆觸,分享了她八十餘年的生命體驗,從家庭生活的點滴,三代之間的親情,旅途見聞的收穫,歷史人物的啟迪,到教研生涯累積的知識等等,內容既豐富又平易近人,引領讀者身歷其境地去融入作者多采多姿的內心世界。」──黃吳期馨(美國Wayne州立大學物理學博士、兒童數學教育家、美國紐澤西州若歌教會兒童教育策劃人)

成為自己的貴人:不內耗、不強求,順應變化的49個人生提醒

心理勵志暢銷書作家.阿飛 耗時兩年的「命盤諮詢換故事」企劃,宛如真實人生的田野調查────所謂「命運」,其實來自我們自身的選擇────願你起身頑抗,帶自己抵達心中想望的所在。★★★每一個對生命帶著疑問的人身上,也都存在著其他人需要的解答。我們未必能看清自己眼前的路,卻有機會成為他人眼中期盼的光。★★★人生中的每一場相遇,都是宇宙刻意的安排。是聚,是散;是哭,是笑。選擇永遠在我們手裡。理解過往的傷痛,抽絲剝繭最終的渴望。聽從內心的聲音,走最適合自己的路。就算不一定全程平穩,但你也依然能安上一盏燈,為自己帶來光明,替他人提供示警。永遠要欣賞自己的可愛,感謝自己的善良,即使逢難遇雨,也能重新找回方向。理解自我、懂得放過,就讓好運持續正向循環。【受訪者給讀者們的暖心話語】人生本來就是這樣,有黑必有白、有陽光也會有黑暗。人生的過程都沒有白費,只是那些點還沒有連成線。──曼蒂對於過去的那些人,我現在只有感謝,感謝他們帶給我的好,也感謝那些教會我的事。──莉萱有時候,我會覺得自己的人生好像一直都是在破碎與修復中得到成長。──小言【本書特色】對於「自己」,我們總是多了一分好奇。作者學習紫微命盤多年,為了想進一步理解「真有所謂的命中注定?」「命格決定人生?」,是否所謂的「命運」,其實是來自於我們自身的選擇?我們每個人就像是一個節點,從點發出去的每一條線,結成了朋友、同事、伴侶,最後也雜揉成自己的人生道路。本書企劃「命盤諮詢換故事」收到一百多位讀者的報名,從閱讀來信、篩選對象,到安排與四十多位讀者見面,再逐一整理訪談內容,前後耗時約兩年。希望藉由書寫他們的故事,能讓更多人看見自己尚未理解的「結」,也將因此而獲得豁然開朗的機會。■ 理性的人生建議╳感性的生命故事,心理勵志暢銷作家的真實書寫已出版多本暢銷書的阿飛,此次藉由實際訪談讀者,將他們的故事,以及之於人生的困惑,給予最誠摯的對話及對待。■ 特別寫給一直把「自己」放到最後的你始終為人著想、不想給人添麻煩、也默默承受對方的情緒;然而人生是自己的,閱讀本書,你將領悟最適合自己的人生建議。■ 宛如一張完整的地圖╳指引方向的羅盤面對迷茫困境、朦朧未明,像是背叛、失業、失婚、反目、難解的家庭問題,透過書中的指引,請深呼吸,暫時停止前進,先聆聽內心的聲音後再重整出發。

成為自己的貴人【限量!點亮金句明信片組】:不內耗、不強求,順應變化的49個人生提醒

心理勵志暢銷書作家.阿飛 耗時兩年的「命盤諮詢換故事」企劃,宛如真實人生的田野調查 ────所謂「命運」,其實來自我們自身的選擇──── 願你起身頑抗,帶自己抵達心中想望的所在。 ★★★ 每一個對生命帶著疑問的人身上,也都存在著其他人需要的解答。 我們未必能看清自己眼前的路,卻有機會成為他人眼中期盼的光。 ★★★ 人生中的每一場相遇,都是宇宙刻意的安排。 是聚,是散;是哭,是笑。選擇永遠在我們手裡。 理解過往的傷痛,抽絲剝繭最終的渴望。 聽從內心的聲音,走最適合自己的路。 就算不一定全程平穩,但你也依然能安上一盏燈, 為自己帶來光明,替他人提供示警。 永遠要欣賞自己的可愛,感謝自己的善良, 即使逢難遇雨,也能重新找回方向。 理解自我、懂得放過,就讓好運持續正向循環。 【受訪者給讀者們的暖心話語】 人生本來就是這樣,有黑必有白、有陽光也會有黑暗。人生的過程都沒有白費,只是那些點還沒有連成線。──曼蒂 對於過去的那些人,我現在只有感謝,感謝他們帶給我的好,也感謝那些教會我的事。──莉萱 有時候,我會覺得自己的人生好像一直都是在破碎與修復中得到成長。──小言 【本書特色】 對於「自己」,我們總是多了一分好奇。作者學習紫微命盤多年,為了想進一步理解「真有所謂的命中注定?」「命格決定人生?」,是否所謂的「命運」,其實是來自於我們自身的選擇? 我們每個人就像是一個節點,從點發出去的每一條線,結成了朋友、同事、伴侶,最後也雜揉成自己的人生道路。 本書企劃「命盤諮詢換故事」收到一百多位讀者的報名,從閱讀來信、篩選對象,到安排與四十多位讀者見面,再逐一整理訪談內容,前後耗時約兩年。希望藉由書寫他們的故事,能讓更多人看見自己尚未理解的「結」,也將因此而獲得豁然開朗的機會。 ■ 理性的人生建議╳感性的生命故事,心理勵志暢銷作家的真實書寫 已出版多本暢銷書的阿飛,此次藉由實際訪談讀者,將他們的故事,以及之於人生的困惑,給予最誠摯的對話及對待。 ■ 特別寫給一直把「自己」放到最後的你 始終為人著想、不想給人添麻煩、也默默承受對方的情緒;然而人生是自己的,閱讀本書,你將領悟最適合自己的人生建議。 ■ 宛如一張完整的地圖╳指引方向的羅盤 面對迷茫困境、朦朧未明,像是背叛、失業、失婚、反目、難解的家庭問題,透過書中的指引,請深呼吸,暫時停止前進,先聆聽內心的聲音後再重整出發。 【點亮金句明信片組】 由阿飛親自拍攝,期許你因為一段話而產生無比的力量! 兩張一組,尺寸:10*14.8CM 紙材:進口象牙卡

讓強項綻放的自我觀察:你以為的弱項、你沒在意的能力,都能轉變成強項,科學家用基因論啟發我們。獻給拚命努力的你。

◎跑得快一定贏?獵豹速度極快,但為了降低阻力,牙齒很短,老是搶輸食物。 ◎海豚再怎麼努力,也不可能在陸上跑。它該做的不是學跑,而是找廣闊水域。 ◎高大者勝?尼安德塔人體型比智人大、更聰明,卻滅絕了。 ◎小腳趾不起眼還老是撞到桌角?如果沒有它,你會一直跌倒。 覺得自己一無是處,既沒有考試頭腦,也沒有運動細胞? 不斷努力依然不得志?這一切,可能都是基因的錯。 作者稻垣榮洋,是日本農學博士、植物學家, 也是知名科普作家,已有超過150本著作, 歌手星野源的創作也深受他的啟發! 作者回憶自己小學時,曾努力練習翻單槓,但怎麼學都學不會。 某天有個小女生走過來,輕輕一翻就成功,還能連續翻滾。 此舉讓他十分震驚,「這世界太不公平了!」 自己拚命練習都學不會的事,有人輕易就完成? 他從生物進化的角度分析: 別跟基因作對:你不能跟獵豹比跑步、不該跟海豚比游泳, 你得找到自己基因裡的強項,在擅長的領域跟人決勝負。 但,我如何知道自己擅長什麼? ◎我有什麼才能,基因已注定?這樣還要努力嗎 有句俗諺說:「瓜蔓上長不出茄子」。 瓜是蔓生植物,只能沿著地面蔓延, 所以再怎麼努力,都無法像茄子一樣筆直往上爬。 如果瓜要讓自己值錢,就得「放棄」變成茄子, 「努力」長成一顆最漂亮的瓜。 放棄不是壞事,而是釐清自己不適合什麼。 ◎找到自己的強項並好好善用,就是贏家! ‧別跟基因作對,接受它給予你的天賦,它會成為你的武器。 作者沒有運動天賦,小時候跑得不快,玩單槓也輸給小女孩。 但無意間發現臨時寫的讀書心得也能得獎,之後走上了作家之路。 ‧怎麼知道自己的天賦與強項呢? 作者用堆樂高積木的比喻告訴你。 ‧是障礙還是助力,只看你如何定義? 注意力不足過動症(ADHD)的人,注意力渙散,無法穩定。 但正因注意力渙散,反而對人和事懷有好奇心。 愛迪生和愛因斯坦也有ADHD,但成就非凡。 ‧成功是因為努力?其實,是天賦給我們的優勢。 作者從小不愛寫作,暑假讀書心得報告總拖到開學前才寫。 沒想到隨便寫寫竟得獎,原來那些你不用太努力就有成果的, 可能就是被你埋沒或忽略的強項。 你以為的弱項、你沒在意的能力,都能轉變成強項, 科學家用基因論啟發我們。獻給拚命努力的你。