-

排序

- 圖片

- 條列

【電子書】科學的能與不能

當「科學」成了「真理」的代名詞,神棍也被當成了「先知」。闡述科學的方法,破解科學的濫用與迷思,看見人文的深度與力量。以「愛情的科學」、「幸福的科學」、「左腦右腦理論」為名的偽科學,充斥在媒體、教育與暢銷書中,甚至出自諾貝爾獎得主之口。當科學被誤用為真理的代名詞,它反而成為最危險的迷信。本書從送子鳥的傳說、太空梭為何會爆炸、結婚的人會不會比較快樂到「一天能吃幾顆蛋」的爭論,逐一揭開科學方法的真貌與侷限。彭明輝教授以清晰的論述與通俗筆法,引導讀者理解:科學能揭示世界的一部分,但無法解釋全部;而人文的洞見,正是彌補科學無法觸及的那一隅。理工人必讀,為了認識科學的邊界;文科人更需讀,為了理解人文價值的根基。

【電子書】海洋天才派對

歡迎光臨驚才絕艷之海──「跟牡蠣一樣笨」?「跟金魚一樣健忘」?事實絕非如此——海洋是天才的舞台!天才科學家、博物學家、演說家畢勒.弗宏思瓦 (Bill François)化身熱情的說書人,深入解析海洋動物的十八般武藝,以嚴謹卻不失幽默的筆觸,為我們揭曉各種物理機制如何在水中將不可能化為可能── 牠不用休息, 就能環遊世界。 牠的一生, 都在外殼上開發演算法。 牠終其一生, 可以成長八千萬倍。 牠只要吸一口氣, 就能下潛兩千公尺。 牠無視時間的流逝, 成為了不朽。 「本書是一部驚奇之作。人類及其毀滅性的瘋狂舉動,使其他物種面臨生存危機,而本書則在此時引領讀者,學習如何看見周遭生命的特異才能與驚人之美。」──克萊兒.露芙安(Claire Nouvian)(法國環保活動家、記者、電視製片人、電影導演)【本書特色】◆跟著暢銷作家探索多種海洋生物的看家本領,讚頌大自然的生命奇蹟。◆圖文並茂,插畫精美,沉浸於欣賞精彩絕倫的大海才藝秀。◆充滿熱情的敘述,結合不失幽默的嚴謹性,是海洋和科學愛好者的必讀之書!◆鸚鵡螺與燈塔水母二重奏,兩款精美書籤隨書贈送! 煮沸海水的蝦子、 修復我們氣候的浮游生物、 抹香鯨的聲納、 鯊魚吻部的電磁感應、 鯷魚的隱形斗篷、 芋螺嚴格加密的程式碼、 蓄電的電鱝、 存活超過一萬年的海綿…… 對於懂得觀察牠們的人來說,一些魚類、軟體動物和貝類都可以成為地球未來的工程師、航海家、繪畫高手和醫生。 「科學就如同海洋,持續浮現嶄新的事物。就在自覺理解世界全貌的時刻,一片意想不到的鰭、一抹預料之外的倒影,卻突然顯現—這正是未知世界的魅力所在。」──後記【驚艷推薦】Spark 趙健舜(「潛進台灣」、「BlueTrend藍色脈動」網站創辦人)林子皓(中央研究院生物多樣性研究中心副研究員)張東君(科普作家)陳天任(國立臺灣海洋大學海洋生物研究所教授)曾文宣(《泛科學》《國語日報》專欄作家,高中生物科教師) 「有些書,光是圖片就非常值得閱讀。而當她又具有知識性(或文學性)的時候,就是絕對需要收藏、珍藏的重點書了。法國的海洋研究者、雅克·庫斯托(Jacques Cousteau)船長的裝備一直都是我從小聽、看到大,覺得很羨慕的。這本書中將各種海洋與生物的知識化成易懂、閒聊時的主題,再逐漸融入生活成為常識的手法更是了不起。 我們常看見台灣,從圍繞著台灣的海洋認識起,不是更有『深度』嗎?」──張東君 【魚兒天生會游泳?】 游泳對於小型魚類而言,有可能是伴隨一生的挑戰——隨著體型成長,魚類必須持續學習游泳的方式,每個階段有所不同。大多數魚類都是由極其微小的魚卵孵化,其後持續成長不斷,巨大的鮪魚和翻車魨,剛出生時也只有米粒大。體型如此微小的動物,將會承受每個水分子帶來的衝擊效應。小魚必須設法在水分子之中,開闢出一條生路,水的黏稠程度就好比人類在蜂蜜中游泳一樣吃力。由於只能緩慢移動,幼體的外表渾圓、布滿鋸齒與棘刺,頭部巨大。翻車魚的幼體看起來就像是一顆小太陽,外圍兜著一圈三角形的光芒。【魚寶寶的社群網路】 汪洋中的稚魚,怎樣熟練地返回千里之外的出生地?體型這麼小,如何確保不會隨波逐流?原來幼體配備了一套強大的演算法,比人類汽車上的電腦的性能還要良好,讓牠們隨時調整游泳的方向,並配合洋流,逐漸靠近目的地。而且在海洋中,許多動物在產卵後就任其漂流,藉由幼體的擴散,整個海洋得以相互連結,宛如龐大的網路,沿岸的棲息地也因此能彼此溝通交流。【沙丁魚決戰鮪魚】 一群小魚在面對攻擊者時,很少直接反擊。魚群往往會在水中排列出各種複雜的圖形來干擾敵人,混淆視聽,甚至將掠食者包圍在一個移動的氣泡中,使其迷失方向。然而,鮪魚還留了一手。牠很清楚,魚群的力量來源,同時也是其弱點所在。大量個體聚集在一起,就像名副其實的「擠沙丁魚」。鮪魚巧妙利用了這一點,在身上點綴了眩目的「電光藍」條紋,這種顏色會讓沙丁魚更加害怕,靠得更緊,掠食者就只需要衝向擠成一團的魚群就可以了。【誰是潛水冠軍?】 海洋哺乳動物在潛水前不會吸氣,而是盡可能將肺中的空氣排出?原來,如果想潛得非常深,把空氣儲存在肺部並不是個好策略。 抹香鯨是潛水高手,最深可達兩千多公尺,但鯨豚類的肺部其實非常小,因為功能並非儲存空氣,若對比其體型,鯨豚肺部所佔的體積,大約只有人類的三分之一! 但原來,抹香鯨也不是潛水冠軍。【小蝦米養活大海】 磷蝦之於海洋,就如同小麥之於麵包店一樣重要。從巨大的鯨魚到小小的鯖魚,連同企鵝、海豚、信天翁等數不清的物種,都仰賴磷蝦生存。 但這不起眼的小蝦米不僅僅是海洋食物鏈的支柱,牠們甚至能影響氣候。【越界之徒鮭魚】 鹽可以分隔魚類,也可以分隔法國人。大家都知道法國人選擇奶油時,分為無鹽及有鹽兩派,各有擁護者。在魚類的世界中,也有同樣的區隔——淡水魚在海中無法存活太久,而淡水對鹹水魚而言也同等致命。這是因為有一項嚴格的定理,也就是「滲透作用」,支配著水中所有的生命。 海裡的魚類需要不停地喝水,而淡水魚則必須不停地排尿……因此就不難理解魚類為何需要發展出各種適應能力,而且大多只能針對其中一種環境的限制進行調適,因為如果要同時滿足兩種環境的需求,會相當困難。雖然困難,但並非不可能達成——鮭魚就成功做到了。【一生都在海面上行走】 海洋的表面永遠像氣球一樣緊繃,是地球上最廣闊的生態系,卻罕為人知。 地球上約有一千萬多種昆蟲,但只有海黽定居在大洋環境。這些水黽不會沉沒,甚至不會被海水弄濕。牠們利用水面本身的作用力——表面張力,達成媲美耶穌所行的奇事。但從出生那刻起,牠就付出了代價,註定終其一生在水面上行走。 牠可以產卵在各種漂浮物之上,隨著海洋塑膠廢料密度漸增,海黽更有了取之不盡的育幼所。【飛魚與鰹鳥,平行世界穿越者的海空大戰】 飛魚有個弱點,就是相當美味。鮪魚、鯨魚、旗魚及鬼頭刀,都很樂意把飛魚當成大餐。這些掠食者,是地球上游速名列前茅的動物。飛魚在水中永無寧日,只要有任何一絲疑慮,就會立即逃向另一個更安全的世界——天空。 起飛對於飛機與飛魚而言,同樣都是關鍵時刻。飛魚需要達到足夠的速度才能升空,但最重要的是必須突破水面。事實上,飛魚不僅要克服重力,還要突破液體的表面張力。 北方鰹鳥會潛入水深約十五公尺處捕捉獵物,並在水中將其吞入腹中。鰹鳥撞擊海面時,所承受的衝擊力相當於二十三倍重力加速度,每次俯衝的角度只要出現一點誤差,都可能致命。 鰹鳥與飛魚,是分屬兩個平行世界的穿越者。兩者相遇時,展開了一場大自然少見的海空戰。雙方各自發揮看家本領,如同兩棲飛彈。一方是為了飽餐一頓,另一方則是想避免成為盤中飧。【黑暗深海的光魔法】 在海中,「光」是珍貴的資源。水深達一千公尺後,太陽的光子就無法繼續前進了。因此,海洋動物不僅學會自行製造光線,也學習馴服光線,開發出卓越的光學技術,隱形斗篷、3D 眼鏡與其他精彩的奇觀,在水中不過是稀鬆平常的技倆。 鮟鱇會在嘴前擺動發光的細絲,上當的魚類會誤以為發現獵物,但最後迎來的卻只有鋒利的牙齒!某些蝦類會噴出發光的嘔吐物,把攻擊者搞得頭暈目眩,就如同章魚噴墨那樣,只不過是「明亮版」。介形蟲的本領更是驚人——這種身長僅數毫米的甲殼動物,會等到魚兒吞食,排出大量的發光分子,由於害怕引來更大型的掠食者,魚兒只能無奈地吐出獵物。【海底的24小時演唱會】 雖人們很少注意聽,海底世界其實充滿各種聲音。甚至比陸地還嘈雜許多 !水的密度是空氣的八百倍,所以傳播聲音的效果更好。如果將頭浸入水中,就能聽到環境中的聲音相當豐富,動物奏出樂音的方式五花八門,足以媲美最優秀的管弦樂團。 出身法國海域的大西洋銀身䱛,也是音樂世家的成員之一,常發出巨響。所以阿卡雄灣的傳統漁法,是藉由「聽音」來捕魚。墨西哥有一種石首魚。一到繁殖季節,發出的叫聲甚至能暫時震聾附近的鯨豚及海獅 ! 魚類是脊椎動物中的音樂高手,擁有最多不同的發聲機制,不像鳥類及哺乳類只懂得震動聲帶。事實上,人類樂器使用的聲學技術,全部都可以在海洋生物身上找到。【鯊魚除了是捕獵高手,也是海洋電力專家?】 「側線」是鯊魚的第六種感官,多虧了它,鯊魚在黑暗中也能自如行動,幾乎能像白天一樣準確辨別方向。 鯊魚用來偵測水流動向的神經丘,不僅沿著側線分布,還分布在頭部及身體各處,使這種感官精準得令人難以想像。我們憑著眼睛或耳朵,就能體驗 3D 視覺與聽覺。想像一下,如果像鯊魚一樣全身佈滿幾百個感測器,會是一種怎樣的感官 ? 不過,這只是鯊魚的第六種感官,鯊魚至少有八種感官,其中包括感知電壓!但這感官到底有什麼用處?【一百歲只是童年!長壽冠軍是誰?】 兩百歲的鯨魚,若跟來自極寒之地的「小頭睡鯊」相比,簡直是小巫見大巫。小頭睡鯊兩百歲時,不過才剛要進入亞成魚階段 !如果説弓頭鯨見證了《白鯨記》的寫作,那麼小頭睡鯊甚至活過維京人稱霸海洋的年代。一百歲的時候只是童年。 然而, 動物壽命最高記錄保持者,既非能返老還童的螯龍蝦,亦非活了一萬七千年的玻璃海綿。真正永載史冊的,是燈塔水母,因為燈塔水母根本不會死。

【電子書】如果這樣,怎麼辦?

紐約時報暢銷榜 TOP1 《如果這樣,會怎樣?》全球暢銷作者門羅又一代表作! 如果你想做一件事,通常有三種辦法: 正確的辦法、錯誤的辦法、太誇張的辦法。 門羅在《如果這樣,怎麼辦?》一書專門教你第三種辦法, 而且還教得特別勤勉與科學! 全世界最沒用、最好笑的工作指南 本書充滿極度不實用的辦法,包括怎麼降落飛機,到怎麼開挖一個洞……等等。 .如果想預測天氣,怎麼辦? 門羅推薦可用臉書照片的像素。 .如果想知道誰是嬰兒潮世代、誰是千禧世代,怎麼辦? 測量牙齒的放射性可能有用。 .怎麼用望遠鏡自拍? .怎麼把河水煮沸好過河? .怎麼透過摧毀月球以便準時赴約? 就像《如果這樣,會怎樣?》一書,門羅再次邀請讀者踏入「所有可能性中最荒謬的邊界」。他用最複雜的辦法完成最簡單的工作,看似自我折磨也折磨讀者,但幽默的文字搭配機智的資訊圖表與插畫,帶來卻是一場腦洞大開的旅程,讓讀者重新理解日常生活背後的科學與科技。 【樂讀推薦】 說起門羅這個人呀…… 「超迷人的!」——《華爾街日報》 「有趣極了!」——《經濟學人》 「全世界必讀!——《紐約時報》 「讓人忍不住哈哈大笑!」——蓋茲(Bill Gates) 「宅界大神!」——高達可(Ben Goldacre),《壞科學》作者 「超讚!」——蓋曼(Neil Gaiman),《美國眾神》作者 「聰明到不行!」——哈福德(Tim Harford),《臥底經濟學家的 10 堂數據偵探課》作者

【電子書】古生物學家在幹嘛

●●●● 20個你從未想過的有趣提問 ●●●●●●●● 從深海到荒野,認識古生物學家的工作日常 ●●●●只剩下骨頭,我們怎麼知道恐龍的顏色和毛髮?化石有沒有國籍,挖到算誰的?化石會像古墓一樣被盜嗎,需要請保全嗎?化石可以買賣嗎,有人造假嗎?深海或深山裡的化石怎麼打撈或挖掘?為什麼鳥是恐龍,恐龍不一定是鳥呢?萃取DNA會破壞化石嗎?分析結果能告訴我們些什麼?科技和AI也能應用在古生物研究上嗎?想要從事古生物相關的工作,有哪些選擇? 全書以二十個關於古生物你從未想過的疑問為骨架,由從事第一線研究的蔡政修老師為我們一一解答。從化石的挖掘、保存、清修、研究、交易,到古生物發展史中不為人知的趣味軼事或重大事件,到為什麼現代人還需要了解古生物的大哉問,帶著我們感受古生物學不僅是關於遠古生命的研究,也與人類理解自身的起源與未來息息相關。老師的解說兼具專業性與趣味性,獲得知識之外,更一窺古生物學家鮮為人知的工作日常。 無論你是對恐龍與史前世界充滿好奇的一般讀者,還是對古生物研究懷有熱情的學生與愛好者,都能在這本書中得到樂趣和歸屬感。 這本書獻給未來的古生物學家,以及對於化石有著好奇心的大、小朋友。

【電子書】浮島:發現太平洋抹香鯨

頻繁出沒於島國海域的大型鯨,或可形容為散布於我們海上悠游來去的一座座「浮島」,是台灣的厝邊隔壁。「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」海上觀察三年記以持續努力開展台灣與海洋的新未來「今天妥當,家族不小,到處都看得到噴氣。」接著,大約三個鐘頭,以噴氣為信號,我們這裡拜訪,那頭接觸,船隻周旋在這群阿抹家族圈起的廣大範圍中……──廖鴻基因為這是我們的信仰,讓海洋的變化有紀錄可循,讓後來的人能從這裡繼續下去。三年來,我們在太平洋上收集聲紋、整理航跡,從鯨豚行為統計、聲音分析,到漁港文化的田野,每一項都像拼圖的一角……二〇二五年是「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」的第三年,在之前的觀測發現台灣的東部海域可能是抹香鯨的休息場、育嬰場,今年則目睹到搶親、交配的場景。而在這一年,抹香鯨的目擊率創新高,這份在地且即時的數據,是國際各大鯨豚研究機構未曾掌握的,彷彿收到一封來自太平洋的回信。願以這三年的紀錄為基礎,擴大加深為未來的行動方案。願這片海,願這群鯨,願所有在水中呼吸的生靈,生生不息,世世代代。陳致遠 勇源教育發展基金會董事長陸曉筠 海洋委員會海洋保育署署長、國立中山大學海洋環境及工程學系教授黃向文 海洋委員會副主任委員 管碧玲 海洋委員會主任委員劉靜靜 宏碁基金會永續長聯合推薦(依姓名筆畫排序)

【電子書】隱藏的方程式

「可不可以不要用數學教數學?」數學不只是算式,還能用來唱歌、畫畫、說故事!那些符號與公式,是連接歷史與思想的隱形足跡,他們潛藏在畫布裡的市井、伽利略的星空和詩人的隱喻,一起穿越古今,用數字解鎖文明的祕密。=本書特色=★最有溫度的故事化敘述,結合公式運用與說明,數學其實很有趣把抽象理論說成生動故事,讓伽利略、克卜勒、傑佛遜到蘇東坡化身「數學講解員」,帶讀者輕鬆走進數學的知識現場!★打開探索思維,從細微處推理、演算再證明,開啟數感養成第一步體驗「如何把問題轉化為數字」的思考過程,在閱讀中學會數學建模與演算的邏輯,提升推理力與演算直覺。★實踐跨域學習,人文、社科、天文、藝術,處處都能學數學從企業標誌、繪畫、音樂、建築到政治制度,數學其實深深影響人類文明,從多元面向切入,數學其實無所不在。數學,從不只是冰冷的符號與公式,它潛藏在我們日常最細微的角落,構築了人類文明的美與秩序。從古典建築的嚴謹比例,到現代藝術的超現實構圖;從伽利略的自由落體實驗,到克卜勒的「天體音樂」;從傑佛遜的政治數學,到蘇東坡〈赤壁賦〉的理性謬想……數學,既是自然的語言,也是人文的隱喻。畫布上的數字遊戲從拉斐爾《雅典學院》的哲人對話,到拉海爾靜謐的畫布與達利的狂放超現實,藝術始終是數學的隱形舞台。在這些畫作裡,可以看見幾何比例如何潛藏於經典的結構,黃金比例與柏拉圖立體如何變身為達利筆下的夢境符號。《清明上河圖》如何展示了宋代庶民生活裡的「街頭數學」──關稅計算、酒甕堆疊與貨幣折算。這一部彷彿一場跨越古今的畫廊導覽,數學既是理性的工具,也是美感的筆觸。石頭與星空的密碼建築的石塊與天上的星辰,都曾是人類探尋數字規律的起點。從古典神殿與佛塔的幾何比例,到高第與現代建築師挑戰曲面與懸鍊線,展現數學如何化為「凝固的音樂」。另一邊,伽利略用數字推翻亞里斯多德的舊說,克卜勒則將行星運行轉譯為音樂的和聲。即使在文學中,蘇東坡的〈前赤壁賦〉也隱含著數學的錯覺與幻想。一篇古文甚或一座建築,原來都是解讀自然與人文的「數字密碼」。生活的算計與美感從古希臘音律比例談到文藝復興的音樂改革,從中聽見數字的旋律;再從影劇《數字搜查線》探討數學家的心靈世界,到傑佛遜法如何以算式規劃議會席次;或者在費波納西數列尋索與企業標誌設計的關聯,這些「秩序」如何藏在日常細節,提醒著我們,數學從不只存在於課本,而是在與我們最近的社會、文化與生活裡。思想的無窮旅程在佛羅倫斯地板的幾何圖案裡遇見達文西,在伽利略的足跡裡追索科學方法;在方程式的悲歌中,看見數學家為「可解與不可解」奮鬥的身影;也在「火星人」數學家與普林斯頓高等研究院裡,感受到孤獨天才如何推動世界。在書中展開一場數學朝聖之旅,穿梭於歐洲的城市、思想的殿堂與學術的傳奇,讓數學不再只是抽象知識,而是一段段可行走、可感受的旅程。本書集結二十三篇文章,跨越藝術、建築、科學、社會等不同領域,書寫一段橫跨古今、穿越文明的知識之旅。刻劃理性的浪漫,帶領我們重新看見——數學,原來是理解世界最深邃也最美麗的足跡。

【電子書】10小時的大學天文課:東大教授親授,掌握太空宇宙的全方位知識

~系列作銷售累計突破100萬本~跟著世界名校教授成為浩瀚星空中的時空旅人【本書特色】◎濃縮名校大學課程,一書帶你橫跨138億光年!◎從宇宙的基礎元素,到天文學的國際潮流,提供最紮實且最新的知識!◎推薦給憧憬星空浪漫、想從宏大視角瞭解世界、喜愛科學與哲學的你!宇宙很大,大到我們一生都無法觸及邊界;宇宙也很近,近到每次抬頭,都能看見它的光。「宇宙是什麼樣的?我們身在何處,又從何而來?」這些看似遙遠、卻自人類誕生以來不斷被追問的問題,正是天文學誕生的起點。作為人類歷史最悠久的學問之一,天文學至今仍站在科學最前線,透過巨大望遠鏡、人造衛星、重力波與微中子觀測,持續拓展人類對宇宙的理解邊界。《10小時的大學天文課》由東京大學天文學教授 戶谷友則 撰寫,以世界頂尖大學的天文課為架構,內容涵蓋天文觀測、恆星演化、行星系生成、黑洞與超新星、宇宙暴脹、微波背景輻射、暗物質、暗能量……帶你從最微小的基本粒子,一路走向最遙遠的星系;從恆星的誕生,到宇宙的膨脹;從光的波動,到重力波的時空漣漪,展開一趟橫跨138億光年的旅行。

【電子書】10小時的大學天文課

~系列作銷售累計突破100萬本~跟著世界名校教授成為浩瀚星空中的時空旅人【本書特色】◎濃縮名校大學課程,一書帶你橫跨138億光年!◎從宇宙的基礎元素,到天文學的國際潮流,提供最紮實且最新的知識!◎推薦給憧憬星空浪漫、想從宏大視角瞭解世界、喜愛科學與哲學的你!宇宙很大,大到我們一生都無法觸及邊界;宇宙也很近,近到每次抬頭,都能看見它的光。「宇宙是什麼樣的?我們身在何處,又從何而來?」這些看似遙遠、卻自人類誕生以來不斷被追問的問題,正是天文學誕生的起點。作為人類歷史最悠久的學問之一,天文學至今仍站在科學最前線,透過巨大望遠鏡、人造衛星、重力波與微中子觀測,持續拓展人類對宇宙的理解邊界。《10小時的大學天文課》由東京大學天文學教授 戶谷友則 撰寫,以世界頂尖大學的天文課為架構,內容涵蓋天文觀測、恆星演化、行星系生成、黑洞與超新星、宇宙暴脹、微波背景輻射、暗物質、暗能量……帶你從最微小的基本粒子,一路走向最遙遠的星系;從恆星的誕生,到宇宙的膨脹;從光的波動,到重力波的時空漣漪,展開一趟橫跨138億光年的旅行。

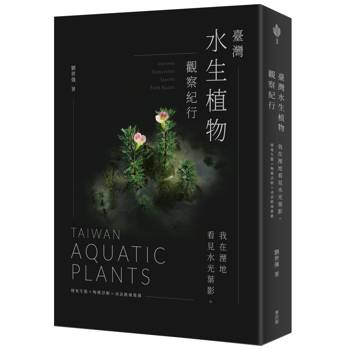

【電子書】臺灣水生植物觀察紀行

我在溼地行走二十年,看見臺灣水生植物的脈動與韌性!那些藏身水面之下的生命,靜靜訴說著土地的變遷與記憶,這片土地的水生之美,等著您走近、凝視與感受。多數時候,我們只是從水邊走過,卻很少真正看見水面之下的世界。那些隨著流水輕輕擺盪、貼近泥底生長的水生植物,總在無聲中完成它們的一生,也默默承受著環境變遷所留下的痕跡。二十年的溼地行走,讓我學會彎下身、放慢腳步。一次次蹲伏在水邊,記錄某個族群的出現與消失,我逐漸明白,水生植物正是一片土地是否仍能呼吸的重要線索,它們往往比人類更早感知水質的改變、土地的擾動與氣候的轉折。這本書,想邀請您從認識水生植物開始,讀懂它們如何在不同環境中生存、遷移與復甦。當我們開始看見水下的風景,理解水生植物的語言,或許也能重新認識臺灣溼地的價值,以及這片土地所蘊藏的溫柔韌性。本書閱讀指引Part 1 出發前的準備—水生植物與溼地的樣子建立基本認知:什麼是水生植物?溼地如何分類?這是理解「水澤之森」的第一把鑰匙。Part 2 地圖上的記號—四海八方水生植物們的家以臺灣北、中、南、東的野地為圖幅,帶您走進不同地景下的水生植物棲地。這些地方是我二十年踏查的足跡,也是本書最重要的生命現場。Part 3 旅途中的種種—邂逅這些水生植物的故事收錄我在野外遇見水生植物的記憶:有驚喜、有遺憾、有因為氣候變遷而消失的棲地,也有越過季節變換後奇蹟般復甦的族群。這些故事串起我與臺灣溼地的個人情感,更是一段段不願被輕易遺忘的野地記錄。Part 4 水澤畔的邀請—出發去拜訪水草如果您已躍躍欲試,我也整理了十個安全、容易抵達的觀察點,作為您踏入野地的第一站,親身展開一場觀察與體會並重的旅程。✦ 30 篇第一線田野踏查故事,結合科普、敘事與自然觀察。✦ 將近500張棲地實況影像,記錄臺灣溼地稍縱即逝的水域之美。✦ 10條入門級觀察路線,這個週末就出發!===讚譽推薦===歲月深耕—為消逝的溼地留下見證天未亮便出發,沿著濕滑的圳溝記錄植物分布,在霧氣瀰漫的河漫灘邊逐一觀察……世強從最初的好奇逐漸發展為穩定而持久的熱愛,他將這份熱情轉化為更具系統性的研究能量。這本書集結了多年累積的豐厚底蘊,一篇篇讀來,彷彿與他共同經歷了那些跋山涉水的旅程,見證了這塊土地上水生植物的美麗與哀愁。—— 曾彥學 農業部林業試驗所 所長/中興大學森林學系 教授鐵漢柔情—如水草般柔軟的心很難想像眼前這位外表粗獷的男子,在對待水生植物、人與土地時卻有著一顆像水草般柔軟而細膩的心。他用雙腳鍥而不捨地尋覓水生植物,總在我們不曾踏足的地方發現它們的蹤跡,用汗水、用熱情記錄每一次的相遇。世強的書寫,也是我們面對臺灣未來生態環境的一面明鏡。—— 李松柏 《臺灣水生植物圖鑑》作者與時間賽跑的溼地記錄者水生植物是臺灣溼地生態的靈魂,卻也是最容易被忽視的一群。面對棲地破碎化與外來種挑戰,世強選擇了一條最艱辛的路:親身走入野地,用鏡頭與時間賽跑。翻開這本書,每一張驚艷的棲地照片背後,都是作者多年來深入荒野、細心觀察的結晶。許多植物在現今的環境中已難得一見,世強卻能以其專業的堅持,留下這些極具價值的歷史紀錄。透過他引人入勝的文字,彷彿能親臨現場,感受那份對自然的深情告白。這份珍貴的生態記錄,提醒著我們在美景消失前,學會如何愛護這些溼地上的綠色瑰寶。—— 梁群健 幸福花園i手作 版主/臺灣大學園藝暨景觀學系 博士為溼地刻劃的生命曲線臺灣水生植物面臨棲地消失的嚴峻挑戰。世強長年投入野外調查,透過反覆回訪同一地點,詳實記錄植物與棲地隨時間的變化。本書像是一部建立在長期觀察上的生命史,書中呈現「上一次」與「這一次」的對照,讓讀者看見池塘消失、水田轉作、棲地重現等動態過程。這些累積多年的野外筆記,拼湊出臺灣水生植物的時間軸,記錄著它們在環境變遷中的真實處境。透過作者的文字與影像,我們得以理解水生植物調查的實際樣貌,以及人與自然在時間中逐漸浮現的深刻連結。—— 趙建棣臺灣師範大學生命科學系博士後研究員/分類沙丘站長

【電子書】黃金山的召喚

——十九世紀至今,沿著歷史與地質軸線,追尋地下、地上、一代代礦山人的故事——★為何九份、金瓜石、水湳洞被譽為臺灣礦物的熱帶雨林?★礦山獨特的地質力量為何?★追尋叱吒一時的黃金山城,重現跌宕起伏的探礦過程★順著百年足跡,解開美麗礦石的奧祕與塵封的在地故事★曾經的小上海、小香港以及悲情城市場景,今以地質公園重新審視新價值在臺灣的東北角,基隆火山群臨海拔地而起,峻麗山勢與湛藍海平面,環繞這座美麗山城——九份、金瓜石、水湳洞蘊含100多種礦物,有臺灣礦物的熱帶雨林美譽。本書首度從地質宏觀視野,結合世界史、礦的科研歷程、山城的礦業開發演進,到聚落發展、在地思維、生活民俗等,召喚一代代礦山人的生命記憶,織繪人地互動的宏大篇章。全書以河畔淘金起始,從大地構造切入,演示島嶼東北方為何有豐饒的礦,以及百年前懷抱淘金夢的人們如何來到這裡,落地生根;在歷史浪潮下,因地質、地形與自然環境影響的一代代礦山人,在此開展出百款生活樣貌,也在山城留下美麗與惆悵。五部內容,分別以自然金、銅礦、換質岩、礦山排水、新礦體作為題名,這些物質或地質現象除了是礦山的代表物,也恰能帶出地質作用的先後順序,以及礦業活動的四個階段(探採礦、選煉礦、礦業後期生活、礦業結束後生活)。此脈絡不僅揭開大歷史如何作用於此,更一路沿著歷史與地質軸線,開展看得見的地上,以及看不見的地下故事。例如鮮為人知的金瓜石二戰戰俘紀念碑文化遺址、礦山特有的換質作用解除汙染困境、地質公園的指定通過帶來地方新生機等,都重新詮釋出地方價值與驕傲。作者以其地質眼與近幾年在礦山生活工作的第一手觀察,書寫大地特性如何形塑地區聚落與文化,包括礦山媽祖遶境的魔幻視角、令人難耐的溼冷冬季、曾經熙攘鬧熱的索道系統、昇平戲院旁曇花一現的輕便鐵道遺址……充滿趣味、吶喊與感懷。而第三人稱視角所審視的聚落觀點,不僅從外面的視角來觀看礦,也開始從內部環視周遭一切。每個礦山人都有自身難解的家鄉課題。特殊的地質特徵,以及百年的礦業人文歷史,富集於水金九。礦山新礦體(New Ore Bodies)是什麼?地質公園(geopark)的框架提供接軌國際的可能,引領讀者重新認識黃金礦山價值,更再現臺灣極珍貴的資產。

【電子書】大地五億年

理解腳下這薄薄的一層土壤,就是理解我們的來處與去向拜電影之賜,我們都很熟悉腕龍這種巨大恐龍,也知道腕龍是草食性動物。但真正的史前世界,其實遠比電影奇特——腕龍吃的不是草,而是針葉,因為草那時根本還不存在。這種反直覺的現象不只出現在恐龍身上。在恐龍出現之前的石炭紀,天空中飛著翼展六十公分的古蜻蜓,地上爬著長達兩公尺的蜈蚣……等等!生命不是應該從簡單走向複雜、從小型走向大型嗎?那為什麼蘇鐵、銀杏、松樹這些結構複雜的植物,反而比草更早主宰地球?更貼近人類的世界裡,我們也會遇到似合理,深究下卻令人困惑的謎題:濕熱地區為何發展出大量消耗土壤肥力的稻作?乾燥地區的灌溉農作又為何往往難以為繼?這些看似互不相關的現象,其實都指向同一件事——一整套由土壤支撐的營養交換系統。在這部橫跨五億年的自然史中,日本土壤學者藤井一至以鏟子為工具,走入火山灰島嶼、針葉林、東南亞熱帶雨林與永凍土,再以「營養交換」與「酸化」為線索,追索土壤、植物、微生物與動物之間漫長的互動,從地表下方重新講述地球的生命史。五億年前,植物與真菌結盟,從裸露的岩石中取得第一份礦物質;在土壤尚未成熟的侏羅紀,針葉植物主宰陸地,其高纖、低營養的特性,迫使草食性恐龍走向巨型化。直到土壤透過腐植質累積逐漸穩定,草本植物才得以出現,開啟草原與反芻動物的全新生態。人類文明的分歧,也同樣寫在土壤裡。濕潤帶的土壤因長年淋洗而迅速酸化,作物只有在積水環境中才能留住養分,於是稻作成為生存之道;乾旱帶的土壤則因蒸散而積鹽,灌溉成了不得不的選擇。文明差異的背後,是一場看不見、卻深刻影響歷史走向的土壤化學史。這層平均厚度僅一公尺的土壤,承載的並只是植物的根系。從蚯蚓翻動土地的微小力量,到宮澤賢治嘗試改良酸性土壤的農學實驗,藤井所描繪的,是地表上與地表下的生命如何在有限條件中,透過不斷交換、調整與適應,塑造出今日的自然環境與人類世界。哪些植物能生長、哪些動物能變大、氣候如何轉變、哪些文明得以發展,背後都有這場看不見的機制。這不只是一本關於土壤的書,而是一套理解生命與文明的方法。少了地表上方或地表下方的任何一種視角,我們都無法真正理解生命為何如此演化、文明為何如此形成;更重要的是,也就無法洞見當代氣候、能源與糧食問題的根本。「在聯合國訂定的17個地球永續發展目標中(SDGs),透過土壤功能的發揮,至少能達成8個目標……認識進而保護土壤,是確保人類生存與地球安全的最好行動。」——許正一(國立臺灣大學農業化學系特聘教授)編輯小語什麼是土壤?這個問題恐怕就跟什麼是陽光、空氣一樣,看起來那麼簡單,回答起來又是那麼難。為什麼要研究土壤,作者認為這題目冷門又小眾,只是他無法自拔。但土壤世界其實充滿活力,這點超乎人們想像,而單單「酸化」及「生物與土壤的營養交換機制」,就足以從「底層」說明地球上的生命為什麼會以這種方式存在、文明何以經歷幾次重大興衰。地表下的世界一直在影響地表上的世界,只是我們並不真的知道;地表上的世界也一直在影響地表上的世界,只是,我們也並不真的知道我們在當中做了什麼。書中處處可見令人意外的細節:恐龍偏愛銀杏果,這與土壤中高濃度的養分有關;巨大的鱗木、長達兩公尺的蜈蚣與高氧時代的生物型態,也都與土壤與植物之間長期的化學反應與演化戰役密不可分。作者藤井一至把五億年以來的大地寫得像一部節奏明快的科幻劇,主角不是恐龍,也不是我們人類,而是一撮黑褐色的土。翻頁的過程中,那些被寫成「冷門主角」的苔蘚、地衣、菇菌與蚯蚓,逐一站上舞台,推動地球史一幕幕重大轉折,使人意識到:土壤並不像表面看起來那樣單調、缺乏變化、死氣沉沉,而是生機勃勃不下於地上世界。而在趣味之外,本書也指向當下的迫切性。今日我們所面臨的農地退化、森林更新停滯、氣候變遷、碳吸存能力下降等問題,其實正是這段五億年物質循環史的延續與反噬。過去,植物、微生物與菇菌共同創造了能固定碳、維持氣候穩定的大地;如今,人類卻在短短數十年間迅速消耗這套脆弱的平衡。藤井教授以清晰而不危言聳聽的方式提醒我們:土壤不是單純的農業議題,而是整個生態與文明系統的基礎。不了解土壤,就無從討論永續。對熱愛自然的人而言,本書帶來一種難得的視野轉向。我們習慣仰望森林枝葉、欣賞花木之美,感歎造物之奇,卻忽略了真正承載生命記憶與能量的,往往是腳下那薄薄一公尺的褐色層。理解了這一層,我們看自然的方式也將隨之重整。

【電子書】上帝的粒子

若二十世紀最重要的科學是相對論,無庸置疑,二十一世紀就是希格斯玻色子!◎首本最完整的希格斯玻色子傳記◎諾貝爾物理學獎得主溫伯格親自作序耗資數十億美元、集結上千科學家、尋找長達五十年——希格斯玻色子究竟是什麼?「標準模型」是一套解釋宇宙萬物物質組成與交互作用的模型,是目前最接近能夠完整理解宇宙的物理理論。然而,這個模型有個巨大的缺陷:它無法解釋質量與重力從何而來。在這個模型發展的百年間,包括楊振寧、溫伯格等歷屆諾貝爾物理學獎得主都曾試圖解決這個問題。希格斯玻色子——解釋質量之謎的最後一塊拼圖?一九六四年,希格斯提出了一個新的量子機制,解釋標準模型理論的質量問題。這個理論後來被稱為「希格斯機制」,其中強調世界萬物之所以有質量,都來自希格斯玻色子與基礎粒子間的互動。無所不在,卻神祕難尋的粒子但在往後的近五十年間,科學家始終無法偵測到它存在的證據。為了尋找神祕的希格斯玻色子,歐洲核子研究組織(CERN)集結了超過六千名科學家,耗資數十億美元,建造了大型強子對撞機,所處的圓形隧道有二十七公里長,堪稱有史以來最昂貴的科學實驗!經過近五十年的驗證過程,希格斯玻色子終於在二○一二年七月被CERN研究團隊發現,科學界歡欣鼓舞,也顯示粒子物理學即將進入新紀元。世間萬物為什麼有質量?一段超過百年的科學歷程本書作者將時間拉回一百年前,從物質、能量、質量的概念開始說起,清楚描述粒子物理學的理論進程,從數學家諾特對於物理定律的檢證邏輯、楊振寧與米爾斯惹惱包立的「B場」,到美國胎死腹中的超級對撞機,以及後來被熱烈擁戴的CERN大型強子對撞機。隨著一個個理論的發明,一步步見證希格斯玻色子的誕生。唯一諾貝爾獎得主親自作序的希格斯玻色子傳記本書有一九七九年諾貝爾物理學獎得主暨粒子物理學泰斗溫伯格親自作序,可謂首本最完整的希格斯玻色子傳記,書中清楚解釋眾多理論與實驗內容,細膩描繪不同理論的消長,直指希格斯玻色子為標準模型的關鍵拼圖。尋找希格斯玻色子的過程精彩可期,也為希格斯玻色子發現後的物理發展留下伏筆。專業推薦這本書簡潔清晰的筆調,讓它在探勘深奧智識的漫漫長路上,成為了極為實用的指引。──《自然》我很樂意將這本書推薦給對粒子物理學相關發展歷史感興趣的讀者。──李世昌,中央研究院院士神之粒子還是「神遣」粒子其實還未定論,就讓本書告訴你何以前者獨領風騷吧!──侯維恕,台灣CMS團隊總主持人如同古埃及耗費十萬人、二十年之力,才能建造出一座金字塔,近代科學家在尋找有「上帝的粒子」之稱的希格斯粒子的過程,也是一樣艱辛。想知道其理論發展背景和實驗上是如何一步步尋找這個粒子,就讓這本書帶領你一窺其究。──郭家銘,中央大學物理系教授這是一本把近一百年來粒子物理學的發展,用完全沒有方程式的方式回顧一遍的好書。──陳凱風,台灣大學物理系教授作者以生動的比喻與洗鍊的文筆,將希格斯粒子相關的物理和提出希格斯機制的前因後果呈現出來,本書值得一讀。──張寶棣,台灣大學物理系教授書中寫到倫敦大學教授米勒的類比,以英國政治人物都能理解的方式,來向讀者說明希格斯機制。同時,這中間美國與歐洲在二次大戰後,科學競賽中的暗潮洶湧,對於非理科的讀者而言,應該更是引人入勝。──趙元,台灣大學物理系兼任助理教授本書以深入淺出的方式闡述希格斯粒子(暱稱上帝粒子)的理論基礎和搜尋的歷史背景,告訴我們為什麼物理學家要竭盡所能地提升粒子加速器的對撞能量及方式,一代又一代地以團隊的方式建造最先進的大型粒子探測器和粒子加速器,終於鍥而不捨地尋找到夢寐以求的上帝粒子。──熊怡,台灣大學物理系講座教授

【電子書】後院的鳥:譚恩美的鳥類觀察日記

你或許認識《喜福會》的譚恩美, 但你或許不知道出色的鳥類觀察家譚恩美。 ★Amazon4.6顆星★ ★《紐約時報》暢銷書排行榜第一名★ ★全美獨立書店暢銷排行榜第一名★ 誠摯推薦 林大利│生物多樣性研究所副研究員 侯文詠│作家 「住在譚恩美家後院的鳥類,就像她小說中的角色。」──大衛‧希伯利推薦序,當代觀鳥大師、《身而為鳥》作者。 將通往露台的折疊玻璃門,往牆的兩側完全推開後,譚恩美的家就像是懸浮在森林間的開放式亭閣。譚恩美就坐在距離後院最近的餐桌旁寫新小說,也觀察、描繪以及記錄那些在生命中來來去去的鳥兒們。 ▍烏鴉寶寶們,跟著媽媽學習如何突擊譚恩美家的餵食器 烏鴉媽媽開始呼叫寶寶。就算你不是鳥語翻譯,也明白牠說什麼:過來,試試看。別哭啦,我可不會餵你。別讓我丟臉。有隻寶寶就定位,在欄杆上蹲低身子,但飛出去時誤判距離與高度,遂撞上餵食器,導致餵食器大幅度搖晃。烏鴉寶寶猛拍翅膀,逃離這隻怪獸。 ▍窗台葵花子之爭!孤高的隱士夜鶇參戰! 現場直播解說!窗台戰爭白熱化,參戰者包括暗眼燈草?、 暗背金翅雀、狐色雀?、白喉帶?、黑臉黃眉林鶯、金冠帶?──今天還有令人意外的挑戰者──隱士夜鶇,牠擺脫了孤高的天性,如今成為後院露台與浴室窗台的常客。優勝者將可享有我堆在窗台上的所有葵瓜子。 ▍自然界的諧星,和地雀?相關的事都很逗趣 我看過這隻地雀?溜進麵包蟲的籠型餵食器,並讓麵包蟲掉進下方的花盆。然後牠飛到花盆,踢起了土,忽然爆發一陣興奮,假裝找到了新東西。天哪,這什麼?一隻蟲嗎?鳥類愛演戲嗎?如果這是為了要讓雌鳥印象深刻,那會不會是假廣告?或者雌鳥會讚嘆牠的把戲呢?我是挺佩服的。 寫鳥類觀察日記,譚恩美從只認得後院的三種鳥,變成能夠認得六十三種鳥。後院的鳥兒們,陪伴譚恩美度過令人沮喪的社會分裂時期,也度過疫情封城帶來的不安,與死亡伴隨的悲傷。這不僅僅是觀察與繪畫,譚恩美以她細緻入微的描寫和幽默,探索賞鳥、大自然和隱藏在我們身邊的平凡之美,看到了不一樣的世界。 譚恩美觀察著後院的鳥兒,鳥兒們也在觀察她。 89篇自然札記與131幅手繪插畫,是觀察者與被觀察者之間的深刻連結,和相互理解。

【電子書】臺灣猛禽圖鑑

猛禽位居食物鏈最頂層,對維持生態系統各物種數量的平衡具舉足輕重的地位,值得人們重視與保育。由於多數猛禽僅於春、秋過境期短暫停留,其在繁殖地與度冬地的換羽過程與樣態在臺灣難得一見,增加辨識困難度,本書盡可能呈現猛禽各階段完整的樣貌 ,透過精彩影像,帶您深入了解猛禽的自然生態行為。本書特色◎詳介各種猛禽的生態習性、羽色斑紋、飛行輪廓、飛行模式與行為,從物種辨識到雌、雄、成、幼、亞成乃至鳥齡判別,皆有鉅細靡遺說明。◎精選九百餘幅高畫質辨識及生態照,呈現猛禽形態特徵、羽色細節、換羽模式、棲地環境、育雛樣貌等,並提供「e-bird」網站的鳥音連結,供您快速查閱猛禽資訊。

【電子書】台灣石松類與蕨類全圖鑑(下)

★涵蓋964種,迄今最完整的台灣蕨類植物百科★台灣地處亞熱帶,擁有驚人的石松類與蕨類多樣性。全世界已知的石松類與蕨類植物約一萬兩千餘種,相較於歐洲約175種,北美約441種,小小的台灣卻有超過900多種,其中約三分之一為稀有或特有物種。從海岸林到高山冰河遺跡地帶,複雜的地形與垂直氣候梯度,使這座島嶼成為全球石松類與蕨類植物密度極高的地區。然而,棲地破壞與過度採集威脅著這些珍貴的資源。隨著開發壓力與園藝、藥用需求擴大,不少具觀賞價值或藥效的種類正快速消失。許多珍稀蕨類仍暴露在不受控制的風險中,岌岌可危,亟需保育。作者以近30年的調查、拍照及採集,進入深山老林,山巔水媚,只為記錄台灣石松類與蕨類的傳奇寶庫,每一幅影像、每一筆分布圖,新紀錄或新種的發現,都訴說著數十年的軌跡。本書不僅是一本植物圖鑑,更是一封寫給島嶼自然多樣性與生態韌性的情書。【審訂】農業部林業試驗所前植物園組組長 邱文良【推薦】國立臺灣師範大學生命科學系名譽教授 王震哲《台灣原生蘭生態觀察圖鑑》作者 余勝焜農業部林業試驗所所長 曾彥學(依姓氏筆畫排序)【自序】我出生在新北市雙溪的農村,家中十個兄弟姊妹中排行第九,因此在網路上以「九妹」自稱。小學畢業後便離鄉至台北工作,直到多年後才再度拾起書本,以半工半讀的方式完成空中商專的學業。1996年,我因緣際會加入主婦聯盟自然步道擔任綠人(解說員),並參與芝山岩文化史跡公園的調查工作,那段時間是我初次接觸蕨類。當時只是跟著前輩「看一種、學一種」,並未系統性學習,即使已經認得200多種蕨類,仍不知道什麼是「檢索表」。回想起來,那是一段既困難又有趣的歷程。或許是自幼生長在四面環山的鄉間,植物無所不在,耳濡目染之下,培養出對植物的高度敏感,讓我能很快進入狀況並持續累積知識。1997年,我有幸成為陽明山國家公園的解說志工。10年間,除了值勤,也和夥伴們在山林間學習、探索,這段日子為往後的研究奠定了厚實基礎。1999年自然步道協會成立,理事長林俶圭老師開設了蕨類入門課程,我才真正認識到系統化的學習方式。其後我擔任協會蕨類小組組長,與大家一起出野外、辦讀書會,逐步建立起完整的基礎概念。那時還沒有如今這般便利的圖鑑與網路資源,所幸有郭城孟老師與其研究室給予指導與協助,讓我養成「走過必留下名錄」的習慣,也才有本書的分布圖。然而,我的學習過程也遭遇不少瓶頸,一度萌生放棄之念。2001年,我遇見了已故的牟善傑博士,改變了這一切。他無私地協助鑑定標本,對於我不懂的部分,總是細心講解並提供文獻;甚至擔心我看不懂英文,還會先替我翻譯。他亦師亦友的陪伴,重新點燃了我心中將熄的那把火。牟博士英年早逝,我們之間僅有10餘年的緣分,至今仍讓人惋惜。為了觀察特徵,我開始採集蕨類羽片製作標本,最初僅供自己與讀書會使用。一日偶然獲贈《台灣傑出的蕨類採集者 王弼昭紀念集 (1953-1992)》,深受他對蕨類的熱愛所感動。他在與其他老師的書信往來中提到「標本是研究最重要的基礎」,殷切期盼台灣蕨類研究能夠更上一層樓。這段文字深深觸動了我,使我默默立下心願,想為台灣的蕨類研究累積更多可用的標本資源。標本保存是一件耗時又耗力的事,放在家中難免受蟲害。經牟博士分析與建議後,我決定將標本全數捐贈予林業試驗所標本館典藏,也因此與林試所蕨類研究室結下善緣。在邱文良老師溫文儒雅的帶領下,研究室如同一個互助溫暖的大家庭,是台灣近年蕨類研究蓬勃發展的重要力量,培養了許多蕨類學者;因為有研究團隊的協助和鼓勵,我才能一路走到今天。我以一個業餘愛好者的角色,將30年來調查的1,400多條步道名錄、記錄的物種資訊與拍攝的25萬張蕨類影像整理於本書。全書採用PPG I後續修訂的分類系統,共收錄 40 科、31 亞科、154 屬,涵蓋 964 種蕨類植物(含 851種與 113未定種)。其中部分未定種可能為台灣新紀錄,仍待日後研究者進一步釐清。本書分為兩冊:從石松類至烏毛蕨科共28科為一冊;蹄蓋蕨科至水龍骨科的 12科為一冊。學名依最新《台灣蕨類名錄》(TPG 2019、2025)為主;屬下物種依英文字母排序,並與編號及檢索表相互對應。為提升閱讀的清晰度與準確性,分類階層若為單一類群,其特徵說明將併入上一階層,且敘述僅限於台灣出現的種類。每個物種均精選4至10餘張照片,生態照片全部為我親自拍攝,以圖說呈現主要辨識特徵,並依根莖、葉片、毛被、孢子囊群、生育環境與相似種比較的順序排列。本書附有平面分布圖與海拔高度圖,皆根據我建立的1,400條步道名錄資料輸出:平面分布定點取步道起終點的中間位置;海拔高度則以最低點與最高點的平均值表示。這些定點僅供概略參考,仍需後續研究者補充更精確的紀錄。本書得以完成,仰賴眾多前輩累積的知識與指引。若書中仍有闕漏與錯誤,敬請讀者不吝指正。謹以此書獻給生命中的重要摯友──牟善傑博士。