-

排序

- 圖片

- 條列

垃圾場長大的自學人生(暢銷紀念版):從社會邊緣到劍橋博士的震撼教育

★2023年 泰拉.維斯托獲頒美國國家人文獎章★《時代雜誌》2019年全球百大影響力人物★《紐約時報書評》2018年度十大好書之一★寫給所有曾被家庭、制度、過去定義的人她沒有上過學,沒有醫療紀錄,在政府眼中,她「不存在」。但她用十年時間,把命運重寫成──劍橋博士泰拉.維斯托(Tara Westover, 1986–)是楊百翰大學建校以來第三位獲得「蓋茲劍橋獎學金」的學生。然而,在這些成就之前,她的一生幾乎與「教育」毫無交集。她出生於美國愛達荷州山區,一個深信末世論與基本教義的摩門家庭。父親認為政府是陰謀、醫院是詐騙、學校會洗腦。九歲以前,她甚至沒有出生證明——依法律,她「不存在」。當其他孩子在教室裡學算術、寫作文,她在家裡的垃圾場分類鐵片、回收廢料;當別人受傷進醫院,他們家無論車禍、燒傷或腦震盪,全都仰賴母親調配的草藥治療。在那片偏遠山地裡,她的童年充滿危險與混亂,卻又被信仰與忠誠緊緊綁住。直到十五歲,逃家上大學的哥哥返家,目睹她長期承受兄長的暴力,才對她說出一句改變命運的話:「你在家裡待得愈久,愈沒有離開的機會。」那一年,泰拉開始自學。她在垃圾場工作結束的夜晚,獨自苦讀數學、文法與歷史,反覆練習 ACT 大學入學考試。最終,她考上了人生中第一所正式學校——楊百翰大學。然而,真正的震撼才正要開始。十七歲第一次上歷史課,第一次舉手問問題,才發現自己從未真正理解過「世界」,甚至連「大屠殺」這個詞都不曾聽過。那一刻,她第一次明白:教育不只是知識的累積,而是與無知對抗的勇氣。她一路考上劍橋大學並取得歷史博士學位,也曾赴哈佛擔任訪問學人,然而,越走向世界中心,她越清楚看見自己來自的地方——那個由恐懼、禁錮、忠誠與暴力交織而成的家庭。當她開始質疑家庭秩序、試圖說出真相,家人卻否認傷害、指控她被「文明汙染」,是叛徒、是瘋子。她終於理解:當一個家庭拒絕承認傷害,離開,可能是唯一的生存方式。《垃圾場長大的自學人生》不是一則勵志神話,而是一部直指教育本質的回憶錄。它讓人看見,教育的核心不在於精英制度,而在於是否能讓一個人擁有「自我」——能思考、能懷疑、能拒絕被定義。它同時也是一部隱約卻深刻的女性成長書寫:在父權、宗教與暴力重疊的世界裡,一個女孩如何奪回為自己命名的權力。泰拉寫下這本書,不是為了控訴,而是為了探問一個根本的問題:當你被教導的「歷史」全是謊言,你要如何重新書寫自己?這是一部讓全球讀者深受震撼的生命紀錄。她從一個法律上不存在的孩子,走到劍橋博士;從一個被家族定義的女孩,成為能為自己發聲的女人。它提醒我們——自由,不是被給予的,而是必須親手奪回。本書特色◎顛覆「起跑點」迷思的人生對照組在這個不斷高喊「別讓孩子輸在起跑點上」的年代,泰拉的經歷提供了一個難得的對照組。她不僅輸在起跑點,甚至晚了別人十年才起跑,從沒受過正規教育的她,在短短十年完成一般受過正常教育的人無法達到的學術成就。 雖然泰拉的父母沒有提供她教育機會,從小灌輸她「自學的能力與責任」,這讓泰拉終身受用。她的自學歷程也點出了過度依賴教育機構與制度的盲點。因為將自學的主導權完全交給教育機構,也等於是將自己的興趣與學習力交由他人掌控。◎從被定義到奪回自我:一部成長與自省之書本書以三個階段鋪陳——垃圾場長大的童年、建立自我的過程、以及對家庭與信仰的反思。泰拉在父權、宗教與暴力交織的環境中長大,最終透過教育,建立的不只是學術身分,而是一個能思考、能質疑、能為自己發聲的自我。身為摩門教徒的泰拉坦誠,成長過程中曾對摩門教一夫多妻的歷史,以及約束女性自我實踐的教義感到不安,如今受過教育的她, 自詡為摩門女性主義者。她想要告訴女性,你的歷史只有你自己能寫、改寫。

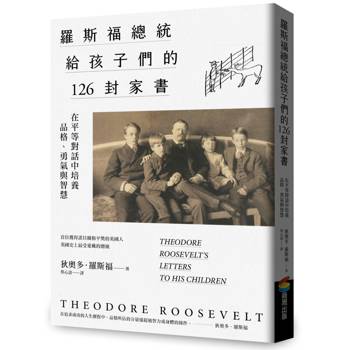

羅斯福總統給孩子們的126封家書:在平等對話中培養品格、勇氣與智慧

★羅斯福是首位獲得諾貝爾和平獎的美國人★★美國史上最受愛戴的總統★羅斯福本人更曾說:「比起所有描寫過我的那些書,我最想要的還是讓這本書問世。 」 本書收錄羅斯福於1900至1911年間,寫給六名子女及部分親友的信件。信中他始終以「平等對話」的方式與子女溝通,從不仰仗總統的威嚴或父親的身分說教,而是用幽默、溫暖的方式提供建議,成為孩子們最摯愛的玩伴與指導者。面對不同年齡的孩子,他以圖畫信與插畫與尚未識字的幼童分享日常點滴;對即將進入大學的兒子,則探討更深刻的人生課題,包括如何面對競爭與挫折,保持勇氣與自制力、理解何謂責任與榮譽,並在關鍵的抉擇中分析利弊,做出正確判斷。這些家書不只是親情紀錄,更呈現羅斯福少為人知的多樣面貌:• 以博物學家的敏銳觀察力記錄大自然、野生動物、旅行見聞。• 以愛書人的熱情,與孩子分享讀物與品評名家作品。• 以軍人與政治家的視野分析國家、戰爭與世界局勢。• 分享調解日俄戰爭、目睹美國西部興衰的時代眼光。百年後的今天,我們仍可從中學習一代偉人所展現的世界觀、價值觀與高尚的品格。

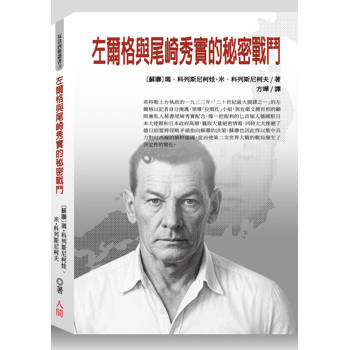

左爾格與尾崎秀實的秘密戰鬥

希特勒上台執政的一九三三年,「二十世紀最大間諜之一」的左爾格以記者身分掩護,領導「拉姆扎」小組,與近衛文麿首相的顧問兼私人秘書尾崎秀實配合,像一把銳利的匕首插入德國駐日本大使館和日本政府高層,獵取大量絕密情報,同時大大推遲了德日結盟將侵略矛頭指向蘇聯的決策。蘇聯也因此得以集中兵力對付西線的納粹德國,從而使第二次世界大戰的戰局發生了決定性的變化。 里哈爾德‧左爾格是蘇聯諜報人員、經濟學家、堅強的反法西斯戰士,被西方稱為「二十世紀最大間諜之一」。一九三三年九月,為反對德日法西斯,為反對侵略戰爭、維護和平,他被派往東京,以德國《法蘭克福報》《柏林信使報》駐日記者身分為掩護,領導在上海任職時的舊友、日本記者尾崎秀實,法國哈瓦斯通訊社記者勃蘭科‧武凱利奇,報務員馬克斯‧克勞森以及畫家宮城四德、日本姑娘石井花子等人的間諜小組「拉姆扎」,並肩戰鬥。當時,希特勒上台執政,大搞法西斯統治,叫囂要向東方尋求「生存空間」;日本軍閥則積極策畫侵華戰爭,妄圖建立「大東亞共榮圈」,並覬覦蘇聯。蘇聯受到來自東西兩方面的軍事威脅,必須盡一切努力防止或推遲德日結盟,以免腹背受敵,並且必須搞清它們的侵略計畫,以便決策。這便是左爾格赴日所肩負的使命。本書內容豐富,情節驚險跌宕起伏,生動敘述國際間諜小組「拉姆扎」在東京日本上層人物中長期進行艱苦卓絕的秘密戰鬥的故事。它以翔實的史料為依據深刻描寫分析當時日、德、蘇三國之間錯綜複雜的外交關係和德、日兩國上層的矛盾鬥爭,以及美、英、法等國對該時期國際局勢的不同態度,同時也繪聲繪色描寫無限忠於社會主義祖國、忠於共產主義事業的左爾格的成長過程和「拉姆扎」間諜小組的諜報活動,以及絢麗多彩的日本風土人情,可讀性很強。