-

排序

- 圖片

- 條列

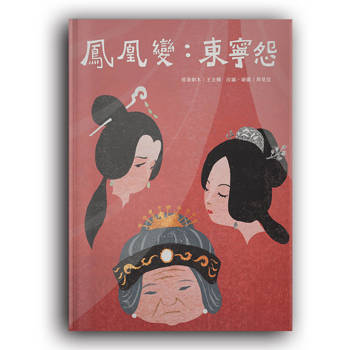

鳳凰變:東寧怨

改編自王友輝教授以鄭氏政權更迭歷史為題的經典金獎劇作《鳳凰變》,由金鼎獎作者周見信操刀改寫繪圖,從戲劇到圖畫書,一次跨足表演藝術、文學、圖像美學的新實驗。將虛幻龐然的英雄夢濃縮聚焦於時代巨輪下的女性視角,重新投放這段歷史,讓我們得以跨過表層,洞察其中隱晦且最真實的愛恨悲喜,人與人性。「佇這咧男人為天的王朝內,女人敢會當作自己?」風靡無數戲癡的經典劇作《鳳凰變》轉寫、繪圖與編輯.「純金」組合,原著王友輝 feat. 改編周見信、郭乃文, 跨足表演藝術、文學、圖像美學.原著劇作由秀琴歌劇團演出,並榮獲第35屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎。2023年歌仔戲首演大獲熱烈回響,2025年升級版風華絕代,2026年再製為圖畫書,又一次文學和美學的新實驗西元1661年,國姓爺鄭成功在台灣建立東都、設承天府,在他因病而亡之後,世子鄭經掌政,改東都為東寧國。但鄭經無心朝政,將國事交予長子鄭克𡒉。西元1681年,鄭經去世,本該由素有東寧賢主之名的鄭克𡒉繼承政權,卻被朝臣馮錫範聯合將領劉國軒、宗親鄭聰等人所害,隨後,鄭克𡒉的祖母董太夫人旋即下令,讓只有12歲的鄭克塽繼承王位,史稱「東寧之變」……。#淬鍊20年,文學的持續變形與變身原著劇本出自台東大學兒童文學研究所王友輝教授筆鋒,他在卸下教職後,集結編、導、演、評於一身,費心20年時光伏案埋首創作,成就一部以鄭氏政權史為題的膾炙人口經典戲齣《鳳凰變》,盡收大航海時代的氣魄、汪洋澎湃的情感。如今,資深圖像作者周見信精準摘選片段,在典雅筆觸、用色和流暢的分鏡詮釋之下,將臺前或柔軟、或堅毅的身段神情,幕後嘈嘈切切如急雨、如私語的曲調,一動一靜在紙頁之間靈活搬演。 #圖像棲身文學語境,重新投放歷史圖像裡,如鳳凰花熱情鑿目的的紅色在素淨色調經緯之間擺渡,帶領讀者視線走過一片和樂融融的太平日,感受潛伏深處、躁動難耐的機關算計,隨後驚心政變的血染,蔓延到那撲朔迷離又欲蓋彌彰的真相邊緣……這樣嬌豔的紅,到最後終究受歲月無情風乾為深褐色的漬印,遺留下難以名狀的蕭瑟和孤寂。就這樣,在純熟的用色調度和剪紙造型構築出一幀幀精心布局的圖像,融入了文學語境最細微之處,重新投放歷史議題,讓我們跨過表層的恐怖、醜惡、冷酷,洞察隱晦且最真實的愛恨悲喜。#聚焦並化身女性,再次走進虛幻英雄夢的權力場,映照人與人性無論是《山海經》列名的百鳥之王,《詩經》所稱「鳳凰于飛,翽翽其羽」,鳳與凰皆是祥瑞、德行高潔的象徵,而後又延伸鳳為雄、凰為雌,夫妻琴瑟和鳴之祝福寓意。因此,王友輝教授取「鳳凰變」作為點題,意欲突破凝視父權拉扯的傳統視角,引入藏身珠簾之後的女性目光,回望鄭氏政權在台始末。而改編繪本《鳳凰變:東寧怨》裡,更單刀直入採取以三位女性心聲交錯為軸心,主力陳述一段比文獻字面更深沉的情感踅音。無論是不敵傳統價值壓迫的董太夫人,或因私情而被迫犧牲性命的乳母昭娘,更或是挺身挑戰固有結構卻不得不泣絕塵囂的陳氏,透過三位不同面向女性的所見所想,我們得以親暱近身、富含血淚地,認識東都到東寧國這一路自壯志西征、權鬥覆滅到幾近遭世人遺忘的盛衰歷變,深刻覺察那些隱於天底下盤根錯節的人與人性──三位女性,正以如鳳凰花彤色又如鳳凰花隨風飄搖的一生,做為短短二十餘年鄭氏政權的誠然註解。