電視導播學20講

▍電視導播學20講 ▍ ▍ Podcast節目《導播有事嗎》實戰教學延伸讀本 ▍> 一位資深導播的螢光幕後手記,二十講,三十年現場經驗,一門關於領導、判斷與零容錯精神的課。> 他不是只會按按鍵的機器人,而是混亂現場裡最冷靜的靈魂。導播——幕後的指揮家,節奏的建築師,在倒數「三、二、一」的口令中,決定節目的命運。> 無論你是廣電系學生、初入行的導播助理,或只是想知道「節目怎麼做出來的」,這本書,都會給你一盞工作現場的指示燈,帶你認識,那些我們在播出前一刻才真正完成的「魔術」。本書特色> 本書是近年國內罕見、首度聚焦「電視導播學」的中文專書,系統整理現場實務、技術操作、領導決策與人際協作的導播關鍵知識。> 作者擁有三十年電視台導播經歷,並累積十年大學任教資歷,以深入淺出的方式,結合理論與實戰,帶領讀者穿越「導播間」的玻璃窗,看見真正節目誕生的過程。> 每一講均搭配 Podcast 頻道《導播有事嗎》QR Code連結,將「閱讀 × 聲音 × 導播現場」三位一體整合,實現專業知識的立體學習體驗。

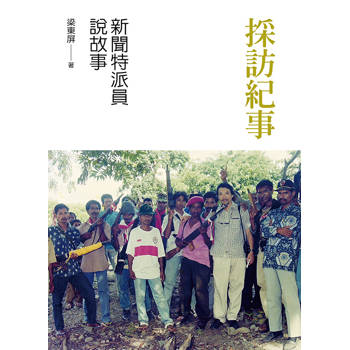

採訪紀事:新聞特派員說故事

《採訪紀事—新聞特派員說故事》這本書真是得來不易,而且對我來說,足足晚了二十八年。時序回到一九九七年。當時是我正式成為採訪記者的第十二年(其中一九八八上半年擔任《中國時報》國際組撰述委員,一九八九上半年擔任《中時晚報》國際組主任而不在採訪線上),自認為已經經歷了不少精彩的採訪,同時也記錄下了一些採訪中所碰到的事,先後發表在報社的系刊並贏得同事讚賞,因而產生了集結成書的想法。——梁東屏「我自己的記者信條就是,任務就是任務,不試,永遠不知道可不可能。」資深記者梁東屏從事新聞採訪三十多年,依然本此初心。今出版《採訪紀事—新聞特派員說故事》新書,幫讀者體會其堅毅不拔完成採訪任務,或因客觀因素所限而完成不了任務的用心良苦;更提供目前還孜孜矻矻在學習新聞採訪的學子們,以及已進入媒體正在接受採訪磨練的新聞新鮮人,一些精彩罕見而深具啟發性的採訪範本。——黃肇松梁東屏是媒體人的異數。 他往往以社會新聞記者的刁鑽身影,採訪國際新聞的權力變貌,展現獨特的風格。他出入戰火紛飛和語言子彈交織的場域,不信邪、不被公關的語言忽悠,不輕信政客,永遠奮勇向前,也永遠要在權力面前說真話。他新聞報導的字裡行間,都有一顆不羈的靈魂在躍動。梁東屏也見證台灣社會的轉型,昔日的價值觀被顛覆與重組,但社會卻越發撕裂,缺乏共識。這和美國與西方國家一樣,在一個社交媒體統治的年代,大家都陷在自己的信息繭房中,無法自拔。閱讀梁東屏的在紙媒年代的採訪回憶,驀然回首,發現燈火闌珊處,竟是那些媒體人堅信新聞真相可以改變一切的美好歲月。——邱立本《採訪紀事—新聞特派員説故事》不止是一本新聞紀實錄,更是東屏記者生涯的縮影,它不僅展現了新聞工作的挑戰、不畏艱難,更帶給我們對這份工作的深度思考,透過《採訪紀事—新聞特派員説故事》希望我們能更深刻地理解到新聞記者所應該扮演的角色,並反思現代媒體的運作模式所可能帶來的危險和謬誤。新聞報導不只是記錄歷史,更是形塑歷史的一個因子,而每一位記者都是這段歷史的見證人,《採訪紀事—新聞特派員説故事》正是新聞事業最好的年代中最好的見證,因為東屏會跟你説 I WAS THERE。——楊鳴這本採訪紀事,是千禧年前夕到西元二千年跨世紀的新聞故事。我這一輩的人耳熟能詳,但是現在年輕世代可能前所未聞,仿如天方夜譚。DNA 的解碼,正在延長人類壽命,卻仍未解決生物為何互相殘害的問題。智慧手機無遠弗界,人工智慧無所不能,然而生命的意義究竟是什麼?東屏寫過萬卷書、行過萬里路,是不是找到答案了呢?或許引發了更多問題意識。足以讓我們不斷反省,思考生生世世。——胡鴻仁

台灣電視管制 60 年

回顧過往台灣電視產業從威權管制到競爭開放,從類比傳播到數位互動趨勢,管制的法制與機構於規範面與實務面,與國家民主發展息息相關,更受到來自科技匯流、市場產業、消費近用及監理政策改變之影響,本書邀請耕耘管制理論、視訊產業政策與從事規管多年的學者們從「管制機關」、「政策與規範」、「困境與突破」三個重要面向切入,從組織設計到政策規範執行,自現有管制困境到未來制度突破,為台灣視訊產業管制議題提供深入觀點。本書呈現我國這六十餘年對電視管制的重要歷史、關鍵里程碑,並展望未來,從過去到現在,走向未來,不論法規或機構的精進,有理論、有觀點、有數據,幫助讀者掌握這種動態的變化。為台灣電視找出路三部曲:《台灣電視新聞 60 年》、《台灣電視節目 60 年》,以及這本《台灣電視管制 60 年》,將台灣電視發展,從無線、有線到視訊產業的多樣面貌整理出來,滿載期許,希望更多本地的關注、研究持續,讓我們視聽環境更多元、更健康。

革命前的寧靜:激進想法的起源,往往在意料之外

一封封書信和地下刊物,如何成為革命的發動機? 臉書和推特又如何限制人們的想像力? 本書帶你穿越時空,回到11個歷史現場 探索種種激進想法,透過不同媒介迸發的時刻。 & 改變人們思想意識的革命,究竟是轟轟烈烈的,還是緩慢孕育的?美國資深媒體編輯蓋爾.貝克曼試圖告訴你,推動革命的想法,其實更常是在安靜私密的空間中交流成形的。革命先驅們在狹小隱蔽的角落竊竊私語、構築理想,並慎重討論如何實現他們的目標。而人們為求變革所運用的媒介科技,往往扮演了關鍵的角色。 & 本書帶領讀者穿越時空,考察人們如何用各種不同的媒介交流互動、一點一滴地醞釀革命。從17世紀推動科學革命的信件往返,到1830年代的英國工人爭取投票權的請願書,再到百年後非洲的黃金海岸反抗殖民者的報紙,1990年代讓女性發出憤怒之聲的小誌,乃至新冠疫情大流行時,流行病學家和醫師在無能政府的陰影下,利用通訊軟體來自救。 & 在本書描繪的11個歷史現場中,都揭示了具有深遠影響的社會運動──從去殖民化到女性主義──皆是在相對封閉的關係網中形成的,這個私密的人際空間令某一個群體能孕育出之後廣泛傳播的概念和思想。然而,本書也敲醒警鐘:當下由社群媒體主導的世界,正令這樣的空間加速消逝,也導致阿拉伯之春、佔領華爾街和「黑人的命也是命」等運動未能發揮其潛力而功虧一簣。 & 本書如同一場精彩的媒介與社會運動辯證之旅,除了讓我們重新思考過往媒介所蘊含的核心價值,也為社會變革的出路指明了方向。 & ※本書聚焦11個歷史場景,在此先睹為快: ‧1635年,法國的天文學家佩雷斯克用成千上萬封「信件」召集分散各地的人們觀測月食,成功測量經度並重繪了世界地圖。 ‧1839年,英國的憲章運動領導人歐康納募集了百萬名工人連署的「請願書」,為工人普選權的實現打下基礎。 ‧1913年,義大利的未來主義者提出一份又一份充滿想像力的前衛「宣言」,激發藝術家米娜.洛伊也寫下《女性主義宣言》。 ‧1935年,在非洲的英屬黃金海岸,由當地人創辦的《西非時報》和《非洲早報》,吹響了非洲民眾反抗殖民統治的號角。 ‧1968年,蘇聯的異議分子娜塔莉亞.戈巴涅夫斯卡亞藉由秘密傳遞地下刊物「薩秘茲達」,記錄極權的暴行並散播人權的種子。 ‧1992年,美國的年輕女孩們透過拼貼自製「小誌」,向主流社會和男性主宰的龐克音樂界發出桀驁不馴的「暴女」之聲。 ‧1985年,一群舊金山的科技宅在網路上創造了史上第一個虛擬社群「WELL」,探測了線上交流的尺度和可能。 ‧2011年,不滿獨裁統治者的埃及人在「臉書」上動員集結,點燃阿拉伯之春的怒火,卻在推翻政權後陷入臉書打造的困境。 ‧2017年,白人至上主義者齊聚在線上平台「Discord」的封閉聊天室中,密謀一場示威遊行,夢想將極右翼思想帶入美國社會。 ‧2020年,因政府無能應對新冠病毒,流行病學家和醫師利用「電子郵件」、「WhatsApp」和「推特」建立的群組,共商正確的防疫對策。 ‧2020年,「黑人的命也是命」運動者反思「社群媒體」為運動帶來的利弊,並投身於組織社區民眾、將政治訴求帶入體制內的變革中。 & 本書特色 ★獲選《紐約時報》2022年度好書!這是一部與眾不同的歷史著作,講述不同時代的革命先驅和意見領袖如何透過媒體來傳播、擴大影響力,而各式各樣的媒體又如何形塑、制約社會運動的發展,讀來趣味盎然且發人深省。 ★本書收錄了法國、英國、英屬黃金海岸、義大利、蘇聯、美國、埃及等不同時空的故事,甚至談到了台灣的案例,也反思了當代社群媒體的使用和侷限。 ★歷史迷、社群媒體成癮者、STS社群、新聞傳播人士、有志改變社會的運動份子不容錯過的好書! &

東奧紀錄者:疫情之下體育記者勇闖奧運

★東京奧運,爭金奪銀。台灣英雄,世界有名★ 每個運動選手都有目標紀錄想要追尋,我也給東奧採訪行訂下目標,就是每則新聞都要無愧於心,忠實紀錄台灣選手在奧運的熱血精神,同時加入我在現場觀察到的,有趣且感動人心的故事。——魏楚育 偉大熱血的篇章未必只存在於過去, 深植人心的故事毋須以晦澀的文字寫就—— 2020年的日本東京奧運,一場因為疫情而延宕的國際賽事, 歷時、跨國,交織著血汗與淚水的舞台,就此拉開序幕。 本書收錄 *多名選手賽事記錄,見證在場上場下不分你我的運動精神。 *東奧期間鬥智鬥勇,如何突破重重困難完成兩地直播工作。 *圖文並茂,如實描寫現場種種人情風光。 *詼諧生動,以輕鬆的筆調細述採訪心境。 名人推薦 【愛爾達電視執行長】 陳怡君 【東奧羽球金牌】 李洋 【東奧羽球金牌】 王齊麟 【東奧拳擊銅牌】 黃筱雯 【LPGA高球選手】 徐薇淩 【鐵人一哥】 謝昇諺 【拳擊世錦賽冠軍】 林郁婷 【人氣正妹體育主播】 卓君澤 【TVBS資深主播/記者】 藍于洺 【民視體育主播】 蔡晴景 【MOMO TV主持人/記者】 李艾純 【蜂巢行銷顧問執行長】 徐偉友 【東奧特派攝影記者】 侯禕縉 熱血推薦! &

電視興衰與我的生涯

前華視記者楊楚光電視興衰與我的生涯---華視首次世足賽竟沒付權利金 大揭密隨著2018世界盃足球賽的開幕,全球又掀起足球狂熱。大家知道,臺灣第一位引進世足賽實況轉播的人是誰嗎?就是楊楚光先生在1982年簽下的西班牙世足賽轉播權,而且在陰錯陽差下,竟然不用付權利金。這位橫跨體育及政治的全能電視主播,娓娓道來他的職業生涯及心路歷程,其中有風光的主播台、有果斷的決策、有意氣風發的英姿、也有失意求去的落寞;看盡了政治鬥爭、也看到了天安門事件;親眼看見台灣由盛而衰、大陸由窮變富,時代的變遷令人不能置信。而作為一個新聞工作者,他有義務將所見所聞分享給大家,為歷史做見證。

別輕易相信!你必須知道的科學偽新聞

科學與我們息息相關,嚴重者甚至影響我們的生命、財產與健康,從塑化劑、瘦肉精、毒奶粉等食安事件到核能問題,科學與我們密不可分。 科學是一個很長的故事,但是新聞在意的卻是快門的一瞬間。 當科學新聞遇到臺灣媒體,不免出現失真,再加上名嘴們的推波助瀾,讓台灣社會一直陷在淺碟科學思維的泥淖中。 你我是不是都被似是而非的「科學新知」給誤導了? 或者,你一直認為科學只是科學家的事? 請試著思考以下問題: 1.如果有一間藥廠想要大力推銷他們新研發的一種新藥,它會不會想要透過與媒體的串連,有形及無形地行銷這件不一定是必要的產品? 2.如果有一個財團想要進軍綠色能源產業,它可不可能在媒體中刻意透過「全球暖化」概念的渲染,製造某種恐慌性的消費,以成就這個新產業? 3.如果有位整型醫師想要藉由一項新型美容技術大撈一筆,他可不可能透過媒體的包裝來推銷新的美感指標,乘機掏光你的荷包? 4.如果政府或公部門想要保障某種特定的發電方式,他可不可能與媒體聯手,製造能源短缺、電價上漲的煙霧彈? 如果你有判斷科學新聞正確與否的基本能力,你就能在媒體誇大的報導下,因為存疑而有進一步瞭解真相的機會。 作者累積了十年來對於台灣「媒體中科學」的觀察資料及解析,歸納了國內科學新聞報導中最常犯的十種錯誤類型:理論錯誤、戲劇效果、名不符實、便宜行事、多重災難、關係錯置、忽冷忽熱、不懂保留、官商互惠、忽略過程,期待讀者能輕鬆明白什麼是科學「偽新聞」,讓民眾能活得安心、活得無懼,不再輕易地被媒體操控。也因為民眾堅強的心理素質,使媒體能認真思考報導科學新聞的三要素:正確、普及、反思。讓每一個人都能乘著科學新聞去旅行!

「聲」的資本主義——電話、RADIO、留聲機的社會史

「聲」的資本主義,或許說白點, 就是人們如何靠「賣聲」撈一筆。 而本書是由技術史的角度來談起。 人類對滿足聽覺與溝通的原始渴望,帶動了聲音保存、複製與傳播的技術發展,產生唱片、留聲機、電報、電話與無線電廣播等發明。 但這些聲音媒介及發明若想商品化與產業化,還得在社會上養成收聽的文化與消費的欲望,並且有人(或企業)將相關的技術發展轉變成商業獲利模式;此外,「國家」為了統治需求,加速將這些發明普及全國,才使聲音的市場真正發展,資本主義才算真的運轉。 本書以近乎說故事的手法,透過大眾的想像、資本的欲望、國家的策略,闡明「聲音」媒介的歷史性與社會性,重新理解人類的感覺世界與構成,或許對於我們理解未來網路雲端的聲音,也能開拓全新的視野。 第1章的議論以電氣技術與大眾想像力的關係、有關電磁能的神祕印象,還有業餘者與專家的分化等為主題,指出從十九世紀後半大量出現的音響媒介,全是以電氣技術為基礎。在二十世紀影像媒介電子化以前,音響媒介已率先完成電子化;換言之,就像薛弗適切地將之命名為「電氣革命」,這種與電氣技術的結合,正是起自十九世紀後半,聽覺環境技術性變貌的根底。 第2章提及埃米爾.貝林納(Emile Berliner)的圓盤唱片,讓聲音紀錄(ecriture)的大量生產成為可能。從愛迪生的留聲機到唱片確立期間,興起了聲音記錄技術與音樂消費文化的社會性結合。第3章則介紹,1920年代的美國會出現理應包含許多歧異的「類電話」媒介,收斂成接近今天概念上作為個人媒介(personal media)的「電話」,與唱片一樣是聲音消費文化力量的作用。 而正如第5章所觸及,1920年代的美國對於廣播的概念也在進行由業餘者的無線模式轉變成廣播模式。另外,第4章與第6章想指出,儘管不如美國的事例明顯,但部分類似的變化也在戰前、戰後的日本發生。終章則針對國家的作用力與聲音資本主義發展的關係進行更深入的說明,並總結全書。

我的老師13歲:點燈18

三十篇文字,三十個不同的故事,三十位作者想向他們頂禮致敬的名師。曾經出現在「點燈」節目分享人生的來賓把鑴刻在生命版圖上的光彩與感動透過製作人張光斗感性活潑的文字中記錄下來,其中不乏我們熟悉的名人不為人知的小故事:例如電影導演吳念真與大里高中女同學的忘年之交、滾石唱片負責人段鍾沂的小氣菩薩行徑,法鼓山住持果東方丈與民視總經理陳剛信因為好老師把握住人生新方向。演員李慧慧靠著留言簿打開和女兒之間的心結,以及一直以勇氣面對生命諸多磨難的點燈人物:被火紋身而嘗遍「滿清十大酷刑」的宜蕙,得了小腦萎縮症卻始終笑臉迎人的美麗姐妹花,集各種「障礙」於一身的坪坪,不良於行一輩子要依賴輪椅當腳的劉銘,一出生就腦性麻痺的志賢,還有一手創辦「黏多醣協會」的周艾和蔡瓊瑋夫婦…這些生命中的勇士透過作者的文字和點燈節目聚在一起,即使互不相識,卻能感到像家人般的溫暖,這就是「點燈」的力量。點燈家族裡的每個人都是我們的老師呢!

我們一同取暖的那些年-點燈18

「點燈」18歲了!是台灣電視史上最為長壽的公益性、勵志性的談話性節目。本書回首18年的崎嶇路;今後更要跨步向前走,要將「點燈」的溫度與明亮照拂到更為廣大的人群。出版「點燈18」這本書,真正的心境是不要讓這18年的來時路,斷絕在紛亂的時代巨流之中,或是淹埋於世道澆薄的土石流裡。我們,只是單純的不希望它「留白」在惋惜聲中。「點燈18」會是延續「點燈」理想的一首序曲!「點燈18」也會是一個符號,一個代表了無盡感恩、無窮光明、無邊希望的符號。

新聞是歷史的畫面:香港的電視新聞

香港的傳媒百花齊放,電視新聞頻道更是越來越多,24小時新聞為受眾帶來源源不絕的最新資訊,但從受眾的角度來看,要求的不單是新聞的量多與少,更甚是新聞的質素,是否達到廣大群眾滿意的水平。這就需要從新聞的取材以及表達方法等多方面,求變革、謀提高。香港回歸祖國前後,電視新聞傳播發生了很大變化,家文對這些變化都做了條分縷析,都有哪些變化?是好是耶?評析得當否?建議細看家文的研究成果。──倪寧 (中國人民大學新聞學院常務副院長)李家文這本書探討的、訪問的、搜集的及寫出來的,看過的讀者才會真正有深刻感悟。李家文對香港電視新聞的深度探討研究,來的正是時候,遲不遲、早不早。這本書,不是隨便一個沒有甚麼專業經驗的學者的另一篇習作。很多新聞學的教授們,只可以理論滔滔,卻從來沒有──或極少有──實作經驗。李家文則是一邊有理論、一邊仍有實作。這本書是她在業內實作多年細看興迭的經歷累積;也是一名研究生悉力以赴的研究成果──課題是:1997前後香港特別行政區和中國大陸社會政治現實的變化如何影響電視新聞的運作及判斷。──黃應士 (香港浸會大學榮譽大學院士、香港浸會大學傳理學院卓越院士)

收視率新聞學:台灣電視新聞商品化(精裝)

收視率影響電視新聞製作,屢受輿論詬病,在國內卻缺乏系統性的學術討論。本書關切電視新聞受收視率支配現象,以「收視率新聞學」為系統概念,深入剖析收視率介入電視新聞製作的過程與原因,以探索收視率與電視新聞產製的深層結構。本書詳述「每分鐘收視率」對電視新聞製作的影響,書中分析四家有線新聞台之電視新聞文本;另又以無線台華視為參與觀察個案。本書採政治經濟學研究取徑,忠實還原收視率主導電視產業的商品化過程,並述及收視率、電視、廣告三產業間,共同構築的綿密商業關係。

收視率葵花寶典

真實,是新聞的第一要件。虛構的新聞是無本之木、無源之水,是造假的腳尾飯。不過,新聞的操作自有一套商業邏輯,在現實的商業機制下,新聞經常必須被包裝成商品。因為電視是個消費市場,消費者主宰了市場機制,為了讓更多消費者進入這個市場,你就得把電視新聞包裝地更吸引人。而「怎樣才能吸引更多人來看你的新聞呢?」答案很簡單,就是:「記者必須跑好新聞、主管必須操作好每一道流程、老闆必須有效率地經營好公司。」 這是一本寫給電視人看的書,有志於電視新聞工作的朋友,透過這本《收視率葵花寶典》,可以汲取前人的經驗,打通製作電視新聞的任督二脈;同時這也是一本寫給觀眾看的書,帶領電視機前對新聞節目又愛又恨的觀眾衝出迷霧,透視螢幕之後的玄機。 本書共分三篇,就第一線的記者、指揮調度的主管,以及掌生殺大權的電視公司經營者,分別討論其應有的視野與作為,將新聞理論融入市場操作,且在揭露媒體的運作過程之外,也建設性地提出媒體經營的「藍海策略」。

下一個公民盛世:公共電視與未來社會的12場對話

人才培育是台灣發展的關鍵 面對台灣社會的未來,公共電視董事長陳春山嘗試讓「公共電視」與「下一個社會」對話,詢問:台灣公民與彰顯公民意志的公共電視應當如何做,才能使台灣社會成為「更好的下一個社會」,也就是書中所謂的「卓越的公民社會」。 透過對話,讀者可以發現,公共電視的角色在於依教育、資訊、娛樂、文化等功能,針對下一個「公民社會」、「知識社會」、「資訊社會」、「國際社會」、「多元文化社會」、「創意社會」以及「幸福社會」等不同層面思考,並且研擬具體策略。公共電視可就不同的社會目標提供服務,但最重要的,仍是在這些服務中,達成社會連結、社會整合及社會提升等目的。 本書促使大家對台灣公民、台灣社會及公視有新的想像,並且對於台灣的未來發現更多的喜悅與祝福。在這本短著中,作者與社會大眾分享無數關於公共電視與未來社會願景的精采對話,闡揚對未來卓越社會發展方向的理念。

如何成為傑出電視女記者

王力行、周玉蔻、葉樹姍 專業推薦 她,金髮碧眼、容貌姣好,三十歲生日時立志以記者為終身事業。從此二十五年,在競爭激烈、以男性掛帥的電視新聞界裡闖蕩,沒有背景沒有靠山,但憑一身的機智與勇氣,飆辣強悍,搶獨家絕不落人後,她要證明:美麗與智慧並存,女記者不是花瓶…… Lesley Stahl,一位美麗聰慧的女記者。細述她如何在以男性掛帥的新聞界中,從一位沒沒無名的地方電台記者,進入美國三大電視網,繼而成為晨間新聞主播、白宮首席特派員、「六十分鐘」製作人等的親身經歷。 另外,由於她長期在白宮採訪報導,對華府政壇有犀利而細膩的觀察與評價,更親身參與了數次歷史性的政治事件。本書橫跨尼克森、福特、卡特、雷根、布希等時代,兼及主人翁處於家庭與事業中的掙扎體會,以及美國電視新聞與有線電視台的發展變遷史,筆調誠摯幽默、故事精彩。 這是一位媒體人的生命紀錄, 也是一位職業婦女奮鬥成功的故事。

兒童與電視

兒童與電視 由於電視的普及率高,深深影響了現代人的生活與文化-特別是對年輕的一代,電視的影響力已經超越家庭、學校和同儕團體,成為最重要的社會化機構。 電視既成為兒童成長環境中不可替代生態現象,因此,自50年代以來,「電視與兒童」的相關研究成為教育學者與傳播學研究學者最關切的議題。 兒童在心理、社會、生理等各方面發展未臻成熟,而被視為「特殊的觀眾群」。就研究者言,是極欲了解電視媒體在今日兒童的心制與社會化過程中所扮演的角色。 作者介紹 吳知賢 國立政治大學教育學士,美國紐約大學奧伯尼分校視聽教育碩士,國立政治大學教育研究所博士,美國加州大學洛杉磯分校教育學院訪問學者,英國倫敦大學教育學院訪問學者。 現任國立台南師範學院初等教育教授。

電視文化理論

電視文化 一台電視機,是電子科技的產品,卻承載著豐富的文化想像。電視在現代家居之中,幾乎是不可或缺的組成部分,它所傳播的影像、聲音、價值,長年累月地成為我們家居的意識環境。 本書從多種理論角度,探討電視文化與社會權力的關係,涵蓋主要的電視文化理論,由馬克思主義各種流派,到自由主義,以及近年流行的多元歧義論,都作全面的介紹和評價,且提出修正和重構,讓讀者掌握各種理論工具,深入瞭解電視的文化角色。 作者簡介 馬傑偉 英國倫敦大學高士學院哲學博士,現任教於香港中文大學新聞及傳播學系。著有《電視文化理論》、《電視與文化認同》、《解讀普及媒介》、《電視戰國時代》及Culture, Politics and Television in Hong Kong等書。

視聽傳播你和我

溝通字典 俗話說:「一樣米養百樣人。」男人與女人,好人與壞人,富人與窮人,老人與年輕人。人隨著性別,年齡,職業,身分,角色,地位,個性的不同,從而也互動交織出種種複雜的問題。 這些人的問題往往最讓人頭痛。其實解決之道,不外乎溝通而已。政府與老百姓要溝通。執政黨與在野黨要溝通,父母與子女要溝通,老師與學生要溝通,上司與部屬要溝通,而夫妻,情侶,朋友,同事,同學間,當然更不能少了溝通。溝通不僅是一種人際關係的藝術或者個人公關的技巧,溝通也是一種訊息,意識的媒介與傳達。所以大眾傳播固然是一種溝通的過程,作家透過它的書與讀者溝通,電影導演透過影像與觀眾溝通,廠商透過廣道,行銷與消費者溝通,又何嘗不都是一種廣義的溝通形式?事實上,溝通深入了我們日常生活的每一個環節。從家庭,學 好的溝通者要具備的,與其說是口才便捷,巧言令色,毋寧試一種開放包容的心胸與設身處地的同情。而這種溝通上的誠意,也正是溝通字典一系列叢書,所希望帶給讀者的。