佛教中觀學百論的哲學解讀【POD】

印度佛教中觀學的提婆(Āryadeva)繼龍樹中觀學的《中論》之後,著成這部論典。他在卷首即確定了釋迦佛的世尊地位,這意味佛並非只處於超越世間的境界,而是與世間緊密連繫著。在破執方面,有情對世間的執著可概括為自我以及對應於自我的一切事物,即是我所。外道以神我作為有情的自我,並執為恆常而實在。論主應對這種執著,在〈破神品〉中從多方面辯破神我的恆常性和實在性。在我所方面,論主在〈破一品〉、〈破異品〉、〈破因中有果品〉、〈破因中無果品〉,從邏輯上辯破諸法的實在性。在〈破情品〉、〈破塵品〉、〈破常品〉中,論主從認識的關係上著手,以情(根)為能取,以塵和常為所取。他指出,若以這些事物皆為實在作前提,則不能達致認識。因此,這些事物都非實在。在〈破空品〉中,論主則闡明破非實在,由於沒有實在的諸法為所破,故作為能破的空亦非實在,即是說,空亦是空。這些義理在中觀學來說,非常重要。可惜在國際佛學界和中、港、臺方面,都沒有受到關注。本書在這方面可補其中的不足。

歐美與亞太地區圖書資訊學教育

圖書館有三千年歷史,現今成為人們工作、生活、學習、與休閒的天堂。圖書館學是年輕的學科,推動圖書館事業,形成圖書資訊學教育,培養專業圖書館員。如今面臨科技、社會、資訊環境與圖書館變革,帶來新問題與新挑戰,國際與比較圖書資訊學教育成為重要的議題。 & 本書探討二十一世紀世界各國圖書資訊學教育現況,美國是圖書館學教育發源地,建立圖書資訊學認可制度,培養專業的圖書資訊人員。英國在圖書館員專業資格認可基礎上,建立獨特的學會制度。澳洲不斷改革圖書館與資訊教育制度,法國是在檔案機構最早開設圖書館課程的國家,德國因重視圖書館事業與館員能力而建立圖書館學教育體系,印度是圖書資訊學教育發展範圍與學校規模最大的國家。中國大陸發展出多元多層次的教育體系,臺灣圖書資訊學碩士教育發展最有活力有特色,而日本與韓國的圖書資訊學校也不斷變革。 & 本書以美國、英國、德國、法國、澳洲、紐西蘭、印度、日本、韓國、中國與臺灣十一國的圖書資訊學教育為研究對象,探討各國圖書資訊學教育制度,研究其教育歷史與發展,比較其異同,並預測未來教育新趨向。& & 本書特色 & 圖書資訊學教育培養新時代專業人才,跨域翻轉圖書資訊學新典範。 解讀美國、英國、德國、法國、澳洲、紐西蘭、印度、日本、韓國、中國與臺灣,圖書資訊學教育最新發展趨向 &

圖書資訊學研究回顧與前瞻2.0

本書由中華圖書資訊學教育學會邀集圖書資訊學界的教師與學者以共筆方式,訂定十大研究主題:資訊組織研究、計量學研究、研究資料管理、資訊行為、資訊素養教育與閱讀教育研究、資訊技術與人機互動、數位學習與數位人文、資訊服務機構、圖書資訊學教育研究、圖書館與社區發展∕資訊社會。共計33篇論文,64萬餘字。相較上個十年的圖書資訊學研究專書,本書新增四大主題:研究資料管理、資訊技術與人機互動、數位學習與數位人文、圖書資訊學教育研究,這些均反映典範轉移的現象。值得各校列為教材,並廣為流傳、典藏及閱讀。& & 本書特色 & 文獻回顧為專業學術研究能量之重要指標,本書由圖書資訊學眾多傑出教師,及研究者共筆,記錄領域十年間的研究成果。

親愛的圖書館

1986年洛杉磯中央圖書館,疑似遭到縱火,100萬本藏書付之一炬,是史上最嚴重的圖書館火災之一,且懸案至今未破。三十多年後,《紐約客》知名記者和《紐約時報》暢銷書作家蘇珊‧歐琳,費時四年,鎖定一名嫌疑者。然而在採訪過一個又一個圖書館員後,她意外收穫更大的發現……我們知道的太少了,真正的靈魂與奧祕就藏在這裡,這是一本前所未見以「圖書館」為主題的圖書館之書。 & 燃燒你的圖書館魂! 書蟲們的Love Story. & 《蘭花賊》作者最新力作 「妙趣橫生」是作者蘇珊‧歐琳的寫作風格,也是圖書館本身。 & 「我想寫一個不屬於我、但我把它當成骨肉來疼愛的地方。世界出的差錯再多,似乎全被圖書館簡單一句無言承諾克服了:我在這裡,請向我訴說你的故事;我的故事在這裡,請聽。」 一座百年圖書館的劫後重生。 一封獻給圖書館的情書,也是一本了解圖書館的百科全書。 & ★《紐約時報》《華盛頓郵報》年度選書 ★好萊塢巨星瑞絲‧薇絲朋選書 ★國際知名作家伊莉莎白‧吉兒伯特、何偉、戴夫‧艾格斯、艾瑞克‧拉森、大衛‧格雷恩──鄭重推薦 & 圖書館收藏了無盡的圖書,也收藏了許多不可思議的人和故事。 收藏的舉動等於是向世界宣示,每一則故事統統都重要。 & 1986年4月29日上午,洛杉磯中央圖書館火警鈴聲大作。當日大火成災:現場將近一千度高溫,燒了七個小時,整座圖書館付之一炬,總計四十萬本藏書遭烈火吞噬,外加七十萬本書受到毀損。儘管調查人員勘驗過火場,直到今天,三十多年過去了,人們仍不免好奇:真的有人蓄意放火燒了圖書館嗎──果真如此,誰會幹這種事呢? & 獲獎無數的《紐約客》知名記者和《紐約時報》暢銷書作者蘇珊‧歐琳,憑藉對書籍和閱讀的狂熱投入這場圖書館大火調查。焚書燒館不啻為對人類心靈最具摧毀力的行動。為何最安全、最開放的場所會發生最危險的事件?歐琳以獨樹一幟的觀察力和敘事天賦,從個人的圖書館經驗,結合實地探訪,記錄央圖大火現場和後續種種餘波蕩漾。甚至親自嘗試燒一本書瞭解箇中滋味,天馬行空的神來之筆,笑到岔氣。既寫出了一本扣人心弦的調查報告,也是一本「趣味盎然」的圖書館之書。 & 野心勃勃的調查蒐證,精巧細緻的文筆,構築一道深入圖書館歷史、戲劇、文化和人物故事的通道。蘇珊‧歐琳為讀者披沙瀝金,一一舉證,這些受人愛戴的圖書館除了借書之外,還有無數服務市民的方式,並在其心智和靈魂上扮演舉足輕重的角色。全書洞見之豐富,寶物之多,作者行筆如火,從遠古焚書悲劇跳躍至當前書籍修復的最新手法,從洛杉磯央圖的沿革及演進,延伸探討圖書館在美國與全球各地的演變。還有與母親的感人故事……一場毀滅性火災的探索,變成一次進入無限豐富世界的旅程,裡面充滿意想不到的人物,發生著意想不到的事情,懷著意想不到的激情。

風城佛影的歷史構造:三百年來新竹齋堂佛寺與代表性人物誌【POD】

本書是以臺灣佛教史專業學者江燦騰教授,曾五次受邀主編《竹塹文獻雜誌》時,其所論述的共十一篇論文,所精心建構而成的:一本佛教在新竹地區三百多年(1718-2020)來,由齋堂、佛寺與具代表性人物誌所構成的,新型態在地轉型構造史。基於清代以來竹塹地區的各處齋堂的興盛發展,即成為最具全臺特色的歷史現象。而其後續轉型發展也影響深遠,迄今猶存遺習,軌跡歷歷,令識者印象深刻。並且,在其歷經日本殖民統治五十年變革之後,又率先在戰後初期的竹塹(包括地區齋堂、佛寺、具有現代知識性的重要佛教人物在內),出現了巨大的轉型風貌,並成為戰後影響全臺新佛學教育的主要發祥地,及其持續引領時代人間佛教思潮的傳播中心:這一主題,就是本書撰述的根本關懷點。因此,本書作者繼其2018年所主編《臺灣新竹市300年佛教文化史導論》開創性著作之後,再次將其個人所寫的九篇論文,並新增從新竹到國際:活躍在解嚴前後的傅偉勳教授與佛教改革健將:大醒法師避難海隅並埋骨風城的兩大篇重要且新穎的學術傳記,才重新構建成本書的詮釋體系。

知性儒家:儒學儒教的知識之路【POD】

儒家傳統,本來具足德性和知性,且兩者是本心的一體雙重之發用,先秦儒學和兩漢經學時代,皆無強分兩者為二以及重德輕知的情形。宋明儒由於須因應佛道之蹈步空虛之趨勢,因而特重形而上天理、天道以及心性哲學的理論創造和開闢,順之而突出道德主義,以德性為首出,且以為知性是德性的附屬而拖帶出來的本心之次一序的發用、低一層的存在。原始儒家以至漢儒的經史之學乃至儒家的子學,都顯示了「知性理性」不但是「德性理性」之得以實踐出來構成世間人倫的架構性功能,它本身的客觀和外延意義,亦是知識系統和科學體系得以建立和發展的保證。究諸《六經》和古史籍和子書,均是如此呈現。世俗多以為儒家的讀經、修身和治世皆是唯重的或寡頭的道德主義,其實不然,它是以知性理性來證成德化的人世政治理想境界。再者,在「知性理性」的帶引之下,中國科學並不缺乏。中國科學之落後,是明末和清朝以後的現象,其因素是從政治引起的,而非中國人的心靈頭腦本來缺乏「知性理性」之思維和創作,世人認為中國沒有科學,固然不是事實,其之歸咎儒家鄙薄知識、輕賤科學,更非正見。本書主旨即是在此關懷和認識之下,來探討中國儒家的經典、文本、人物的知性理性及其展顯。從先秦以迄宋明清和當代的儒家、儒學、儒教和儒政的「知性理性」的內容及其實踐。

宋代吏治法研究

自 序余致力宋學,專注教育,研讀史學,凡三十載。民國七十二年(1983),隻身赴臺,求學文大,拜賓四、旭軒及美如等先生門下,以「宋代社會、政治、經濟、教育與思想史」為專修。蒙恩師教誨,得前輩抬愛,歷時六年,得認博士,其中甘苦,不忍復談。余集研究、教學之經歷,考察宋代吏治之諸般情形。如陳寅恪先生之言,中國古代之人文社會,登極於趙宋。余以為,此不僅是對宋代文化之肯定,亦是對彼時政治、經濟與社會運行之讚賞,有效法大宋,改革現世之希冀。受恩師指引,余開始嘗試對宋朝吏治之研究,發掘其內涵,探尋其真諦,此是為余寫作本書之初衷。唐宋之際,豪傑四起,外敵頻繁入侵,社會變化良多。太祖匡胤,以恢弘之氣勢,席捲天下,定鼎中原,得趙普妙計,收官印,削兵權,制錢穀,穩中央而制地方,重文臣而輕武將。以博大之胸襟,行文治之國策,建學校,興教育,擴科舉,納賢才,使國內一派生機盎然之氣。社會經濟方面,一改前朝禁錮之策,順應時代潮流,響應人民呼聲,去坊市之界,廢宵禁之限,致商賈大興,市場繁榮,中外客商雲集,海陸商品流通。對外層面,強敵立於漠北,雖三番五次挑戰,終以歲幣收場。故開榷場,促貿易,以互通有無,增進感情,得百年太平,亦不失為曲線救國之計。以上諸般政策得以實行,無一不是各級官員之功。宋代選官、任官之法,歷經改革,頗有時代特色,漸成定制。學校教育,不可或缺;科舉取士,一錘定音;官職差遣,互相牽制;審官評定,系統科學。如此,宋代吏治成為彼時政治經濟之靈魂,社會運轉之動力。正因有此政治體制作為支撐,方才使得宋代社會文化發展呈現出富強、文明、自由、和諧、與開放之特色。政治上,集權分權取捨得當,決策決斷合理有據;經濟上,士農工商互相協調,內外貿易繁榮穩定;文化上,市民文化蓬勃發展,宋詞藝術登峰造極;對外關係上,貢使商賈紛至沓來,邊境沿海交流頻繁;思想上,儒學復興漸成趨勢,開明哲學始成大體。以上種種,均與宋代吏治之興,關聯頗深。余曾在多篇論述及講演中言談及此。宋代之學術思想與文化,科舉制度,選官任官之法,政治經濟體制,與吏治之法,此乃「三位一體」之關係。正因如此,宋朝形成了不同以往,空前絕後的社會風氣。造成這一變化發生的因素,在於宋朝統治者的胸懷開明,新晉文臣士大夫之不懈努力,其中,以范仲淹、包拯、歐陽修與李覯等為代表的文人志士,以吏治改革為大旗,為社會進步,國泰民安奉獻良多。自太祖太宗開國立基,真宗北伐定盟澶淵,至仁宗、英宗與神宗歷朝,國家經濟社會文化雖取得長足進步,但數番外戰軍費猛增,年年科舉官吏暴漲,宮廷內耗不見回跌,積貧積弱亟待修正。對此,范仲淹首提十事,改革吏治,以教書育人,為從政之本;包拯坐鎮京師,職掌刑獄,以正大光明,為參政之道;李覯處江湖之遠,設館論道,以春秋古法,為議政之責;歐陽修提點貢舉,編史纂籍,以前車之鑒,為執政之師;司馬光權柄中樞,定章施則,以浩德服眾,為仁政之求;蘇軾出書香門第,遴選人才,以重文求實,為明政之選;陳亮睹分裂之亂,獨白隆中,以民族大義,為政治之魂。以上諸位,皆以為國為民為己任,以天下蒼生為寄託,以澄清吏治為根本,以救亡圖存為希冀,不忘初心,牢記使命,為實現民族復興大業,為黎民蒼生之福祉,鞠躬盡瘁。余曾在多種場合,闡明類似觀點。2009年,承蒙青島大學文學院魏韶華教授誠邀,與彼之同仁共好切磋,闡明對「宋代學術文化」之認知,追憶昔日求學臺灣,與諸位恩師請教學問之往事。2014年,得臺灣新竹師範大學邀請,參加彼之學術演說,再次與昔日同窗,暢敘前緣。2015年,時值韓國研究財團與中國社會科學院合辦之「韓中人文學大會」在首爾舉辦,余獲邀參加,與在座韓中頂尖學者,共同探討學問,並有幸結識中國社會科學院歷史研究所所長卜憲群先生。同年,余之母校中國文化大學與浙江大學合辦「兩岸宋史學會」在臺北舉辦,余作為校友,有幸參與其中,與宋史專家,互通有無。2018年,承蒙好友李院長之請,山東省曲阜孔子研究院之邀,余得赴中國思想聖地,與彼之同僚,切磋儒學,倍感榮幸。集其間之教學研究成果,與數幾次國際學術大會發表之經歷,綜合學者之見解指摘,終將「宋代吏治法」一書完稿。此書得以出版,余十分感謝彼時文大好友,現佛光大學歷史系資深教授李紀祥先生,對余之鼓勵與指導。李先生精通國史,對本書之寫作,頗有見解。余就讀文大時,李弘祺教授先生,曾任臺灣大學歷史系教授,亦對余之研究多有輔導指正。余以為,宋朝士大夫之經世思想,為國為民之人文精神,不僅只應停留在千年以前之歷史時空,其內涵與精髓於當今之世,亦多有借鑒汲取之意義。此是為吾輩史學文人,致力研究趙宋王朝之價值所在,亦是其留給後世之重要財富。本書雖於完稿之前,幾經校對,數番修改,然仍難免疏漏,歡迎各位批評指正。本書之初稿,歷經千般錘鍊,又幸得文津出版社諸位同好編輯修改,終得順利出版發行。在此,余僅對貴社致以誠摯感謝。 姜吉仲 2021年1月12日於韓國晉州市國立慶尚大學校研究室

月掛汐越松:清吉教授榮退紀念文集【POD】

淡江中文系系友、東亞漢學研究學會創會會長、日本長崎大學資深教授連清吉先生,即將於2021年3月於日本長崎大學榮退。感念連先生長年對台、日、中、韓等地的亞洲漢學界的貢獻、促進中文學界的國際化視野,同時積極提攜青年學者,由淡江中文系榮退教授周彥文先生主持,黃文倩副教授落實責編,出版《月掛汐越松:連清吉教授榮退紀念文集》,敬獻連清吉先生以酬至情,亦見證與銘刻一段東亞漢學研究學界的學術發展流變史。

南方漢語的特殊聲母、聲調與韻尾【POD】

本書論及的漢語,包括客語、贛語、粵語、閩語,以及一部分的北方官話,雖然摻雜一部分的北方官話,但論述的主體仍為南方漢語。要特別說明的是,贛語雖不屬南方漢語,而是中部漢語,但因筆者過去對贛語用力頗深,且贛語與客語素有關連,若要將客語解說清楚,決不能旁落了贛語,因此本書在論述南方漢語的時候,贛語也佔了一定的份量。綜觀全書,關注的問題多集中在聲母、聲調以及韻尾上,諸如第一篇〈漢語方言 ŋ 聲母的脫落與新生〉,第二篇〈雅瑤粵語完全丟失唇塞音聲母的背後成因〉與第四篇〈江西客、贛語的鏈式聲母音變、小逆流推鏈與其他相關的聲母音變〉,談的都是聲母的特殊現象。第三篇〈-k韻尾高調現象與韻攝分調〉,談論的則是韻尾與聲調。第五篇〈撫州廣昌客語音系概述〉為田調成果,但文中在聲母音變上的討論較多。基於以上的理由,將此書取名為《南方漢語的特殊聲母、聲調與韻尾》。

彤管文心:近代女性文學的賡續與新變【POD】

本書除緒論及結論之外,包含兩卷七章,卷一「彤管有煒—詩詞之外的文本世界」,卷二「女子有行—旅行、宗教與自我追尋」,前者聚焦於近代女作家詩詞之外的文類表現及其多元而豐富的成果,後者則是女作家在宗教(精神世界)與旅行(實際空間)兩種虛實空間裡的行走與自我追尋。本書所表述的是近代女作家的多元書寫具備既「溫故」又「知新」的特點,她們不只「賡續」舊有傳統的閨閣教養,也能施展多元才華以「新變」之,展演更多樣化的才學,而不宥於傳統局限且能開闢新局。簡言之,近代女性文學的型態與領域已經遠邁前人甚多,她們憑著自己的才華,走向更廣大的世界,自信且自在,這也是本書所表達的積極意涵。

儒學之現代解讀:詮釋、對比與開展【POD】

本書意在對儒家思想進行新的解讀,方法上強調須以儒學之理論效力為焦點,以求在當前學術脈絡重新發掘其價值,體現其新意。討論題材集中於朱子、王陽明與牟宗三的著述,再藉由詮釋,對比與開展三種工作,以落實哲學解讀。概念詮釋涵蓋朱子「脫然貫通」說、王陽明「良知」的詮釋與翻譯,牟宗三「道德的形上學」。對比的主題,包括重探「朱子能否歸入自律倫理學」,從「自我同一性」與「道德動能」概念來看王陽明「良知」,將道德感之普遍性與動力性視為現象學家謝勒與牟宗三的共識。理論開展的內容,分別從道德與知識兩種辯證關係,檢視朱子「去兩短,合兩長」能否成立?藉由「實踐的印證」與「共識的印證」論證「仁」,將「生生」概念從「道德實踐」擴展至「價值創造」,繼而調和「義利之辨」與「獲利動機」,闡明「儒商」何以可能。

承平與世變:初唐及晚唐五代敘事文體中所映現文人對生命之省思【POD】

本書乃就「世代的遽變」作為觀察的主線,選擇由亂而治的唐初、及由治而亂的晚唐五代作為研究範疇,在不同的世變下,並選擇具有轉折意涵的概念和主題及敘事作品,檢視其中文人探索自我生命的思辯面向與方式,和關懷的人生議題和價值。故就唐初言,則以信徒及高僧撰成的靈驗記及僧傳為文本,爬梳出佛教在初唐實際宣教時,僧人、信眾對於佛理的理解角度和方法,對有唐一代佛教何以盛行不衰的原由,提供更完整的觀察與理解;另就晚唐五代言,分就敘事文體、人生歷程和天道變化予以探索,以理解此時文人,何以回到傳統文化中思索人生的原由。在兩下的對照中,梳理出有唐一代的文人,在應對外在變化的關鍵時期,於組構文化肌理時所思索的面向和基礎。

史記「當代史意識」之研究

司馬遷不僅具有史學史意識,其關懷更往往以當代史為著眼。根源於此,本書依歷史建構與闡釋的進路,從司馬遷見證的漢武帝朝(見證歷史)、身處的漢朝(當代史),聯繫先秦史、秦史,循司馬遷撰史書法,包含互見、敘議互補、于序事中寓論斷,作為文本闡釋的方法,綜合論證《史記》通史體裁之中,所寓託的「當代史意識」。

流浪者之歌:「東北作家」的鄉土敘述與社會記憶【POD】

「東北作家」是中國現代文學史上一個很特殊的創作群體。當1931年「九一八事變」爆發,1932年「滿州國」成立後,東北即淪為日本殖民地,東北作家因此比中國其他地方的作家更早面對鄉土的失落和流亡的命運,並在漫長的漂泊流浪中,形成獨特的鄉土敘述。他們出於濃烈的思鄉情緒和「懷舊–抒情」的創作動機,透過長篇小說的文體形式重現記憶中家園的「時空感」,將個人生命經驗與東北獨特的自然地景、鄉土風俗、社會文化、精神特徵等時代記憶相互綰合,並勾連晚清以來東北艱難苦難的歷史命運,形成作家對於近代中國國家處境的民族寓言。他們的創作完成為故鄉「過去的年代」「寫史」的願望,也形成「抒情」與「史詩」兩種書寫系統相互碰撞、滲透、交融與重鑄的辯證實踐。本書以蕭軍、蕭紅、端木蕻良與駱賓基等四位東北代表作家的作品為核心,論述東北作家鄉土書寫與社會記憶的特殊性。

國家圖書館故事經典套書(卷一)-(卷三)

國家圖書館,原稱國立中央圖書館,1933年創立於南京迄今,卷一敘述遷臺與聯管處、遷徙與館舍建築,因事名篇,本末原委也依時間編寫,構成完整的國家圖書館發展和遷徙史。卷二敘述了圖書館經營兩次的範式轉移(Paradigm Shift),共5章。卷三將日美歐等國學術圖書館分別從中國海、陸兩方蒐集漢學研究資料之經過,以其作為建立漢學圖書館館藏基礎,並加以分類編目整理,完整呈現漢學家及政府應用的過程。 & 本書特色 & 深入解析國家圖書館從中國大陸創建,遷徙到臺灣發展的過程,館藏及館舍建築的各面向細節,還有最完整的海外漢學圖書館建構史,具體呈現漢學家及其政府對於中華文物文獻應用的過程。為臺灣國家圖書館發展史的第一鉅著。

魏晉思想與談風【POD】

自序對於從事歷史研究的工作者來說,面對一堆史料,而給予一合理的解釋,他的目的,僅在尋求過去事物發生的真相,以說明其時代。由於觀點的差異,認識的不同,所得的結果,也自難求其一致。我們很難指明何者為是?或何者為非?而全然視其所能詮釋範圍的大小,深度的多少而定。魏晋思想是一個老的課題,本書並不在重複前人所說,而想從另一角度來透視,這就是從魏晉時代思想與談風的相互關聯中,探尋其本身所具有的真實意義和精神。談論的本身,誠然是種外在的技巧和手段,不該因之而忽略了人們内心的感受。在一般人看來,魏晋思想,毋寧是一種内心的解放,再顯現於日常生活言行的各方面。事實上,這是一種似是而非的說法。魏晉思想決不是一種人生日用的哲學,因為它不講求用,而重的是體。人們努力地,想樹立一宇宙萬物皆資以遵循的完整理論體系。憑藉談論,才能顯示此一理論的價値,才能為一般人所接受。為談論而思想,為思想而談論,是這一時代思想的特徵。我們說它是極高明的,卻非道中庸的,原因也就在此。作為臺灣大學畢業論文,在勞師貞一、王師叔岷二教授指導和鼓勵下,初稿原名魏晉南北朝的談風,一名魏晉南北朝談史,並獲得民國四十六年度中央研究院傅孟真先生論文獎金。然而由於内容牽涉的過於廣泛,和某些地方的滯而難通,遂開始了著者九年的系列研討。並遠適香港,入新亞研究所,從錢賓四、唐君毅二師游。其間,竹林七賢研究曾抽出單獨成篇,由中國學術著作獎助委員會獎助出版。本書亦以偏重魏晉,且主旨在說明思想與談風的相互關係,乃易以今名,並承中國學術著作獎助委員會再度惠予獎助,使本書能繼竹林七賢研究之後出而問世,這是著者要深深地感謝的。何啟民民國五十五年九月於臺北寓所

東亞航路與文明之發展

東亞航路的開闢,促進了早期中國與印度和阿拉伯等地區人種、商品和文化的交流。十六世紀西方勢力進入該一地區之後,帶進了現代化的文化和思想觀念,刺激了該地區的人從抗拒到接受,甚至於模仿和學習。東亞國家內部亦因為滿清控制中國漢人領土,而發生思想觀念質的改變,越南以漢人正統文化自居,輕鄙清國;日本亦輕視清國而推動「脫亞入歐」運動,大力學習西化。東亞文化交流出現之逆流,給予西方文化進入的機會。東亞航路的擴展,帶來了肆虐的毒品和海盜、人口的大量流動、苦力和奴工充斥東南亞的礦場和種植園、以及經濟剝削和殺戮。另一方面,西方的民主和民族思想也同時在東亞地區發酵,在二戰後刺激東亞各國爭相建立獨立國家。

中古門第論集【POD】

自序在從事十多年中古思想史的探討以後,由於教學的需要,想以門第作為主要的線索,講述此一時代,因而不得不借助於前人及諸師友的論著。經過一年的時間,證實用這種方式,具有先天和後天的困難。不僅因為各人的觀點有異,更重要的,是有關論著大都屬於層面的解釋,未能深入。遂而從第二年,即五十九年起,對門第的發展作一全面性的探討。透過對這一時代思想史的認識,來講述社會史,是一種新的嘗試,不但有趣,且亦深具挑戰性。七年之中,發表了九篇論文,雖不能說是已經呈現了中古門第的全貌,但已浮現出它大致的輪廓。為了提供給研究中古門第的學者,或對此一課題有興趣的朋友們,特將之編為一集。更為了顯示探討的過程,和走的趨向,除了稍加以形式方面的整齊外,不作任何内容上的改動。因而從這些論文中,可以看出不少重複的地方,也可以見到不少逐漸修正的痕迹。感謝國家科學委員會在這期間的獎助,使研究工作得以順利的展開。同時也要謝謝臺灣學生書局的惠予出版,使得它能夠呈現在各位的眼前。何啟民 六十六年十一月十日于臺北寓所

竹林七賢研究【POD】

自序世人稍識魏晉事者,莫不知有竹林七賢。竹林七賢蓋亦暄諸口耳眾矣!史書載之,文人道之,千餘年來,言竹林七賢者不為不多,或隨文附見,或分人以說,或專章論事,未有為全體之研究者。雖有所得,未得其全;雖有所見,未見其全。以此一得一見,惡得謂可以知竹林七賢;以此一得一見,惡得便可以謂真知竹林七賢哉?丙申歲,余方肄業臺灣大學史學系,嘗致力魏晋南北朝談風之研討,於七賢事,每恨滯而不易通也。五稔以還,時刻縈懷,未始或忘,遂因感激,造成此篇。師心自用,難期必洽於衆意,藏之篋笥,又復四載,乃承中國學術著作獎助委員會惠予獎助出版,使敝帚之珍,得大光於天下。茲值付印之日,稍綴數言,以明始末,並申謝意。何啟民 五十四年十月於臺北寓所

歸藏 易:中國失落的開端【POD】

《歸藏》易〈坤卦〉在〈乾卦〉之前,是殷商之道(真理)。周朝繼承殷周文化,《周易》把《歸藏》易「乾坤大挪移」;把〈乾卦〉放在〈坤卦〉之前,成為周朝之道(真理)。老子代表的是《歸藏》易,殷商之道;孔子敬仰老子,到宋國去訪求文獻,見到的是《坤乾》。孔子以為與《周易》無不同,晚年以《易傳》演《周易》。

公孫龍與公孫龍子【POD】

自序民國四十八年冬日,方從事魏晋南北朝談風之系列研究。遂因名理而及形名,因形名而白馬非馬,因白馬非馬而及於公孫龍矣。復因公孫龍而及於公孫龍子,因公孫龍子而旁及有關之論著。追迹往源,雖復時有會心,以非專務,除草成馬非馬與白馬非馬等一二短文外,迄未有系統之作。往歲,竹林七賢研究、魏晉思想與談風既相繼刊行,乃董理舊稿,以成完篇。自惟用力數載,差有創獲,非敢謂我是而他非,但以塗徑不同,立論遂廻異於前人耳。乃承中國學術著作獎助委員會惠予獎助出版,使得就教於世之博雅君子,謹此致謝。何啟民 五十六年十月於臺北寓所

李白詩選注

李白是我國古代詩人中浪漫主義流派的傑出代表,是時代的驕子,是詩壇的天仙,其作品廣受世人喜愛。前輩賀知章初見面,稱他為「天上謫仙人」;既奇其姿,復賞其文。同時人任華,說李白「新詩傳在宮人口,佳句不離明主心」(〈雜言寄李白〉)。杜甫與李白情同手足,對李白更是推崇備至,在〈春日憶李白〉說:「白也詩無敵,飄然思不群。」在〈寄李十二白二十韻〉又說:「筆落驚風雨,詩成泣鬼神。」指出李白詩蓋世絕倫,無疑有著巨大的魅力,連鬼神都會感動哭泣。此後,在中晚唐詩人眼中,李白、杜甫有著極高的地位。韓愈、李商隱,對李白、杜甫都推崇不已。宋人雖有意尊杜,然論詩者皆並稱「李杜」。在我國詩歌史上,李白有著不可更替的崇高地位。《李太白集》中現存詩約千首,量多質精,並不容易篩選。然而為方便初學者閱讀,近人陸續出版了不少李白詩選。本人在上庠講授李、杜詩,個人曾編有講義,多年增補,頗方便初學者閱讀。今年疫情嚴峻,長夏足不出戶,遂利用閒暇整理舊稿,以了金針度人心願。唯年老眼花,疏失難免,博雅君子,幸勿見哂。

冷戰文藝風景管窺:中國內地與香港,1949-1967【POD】

本書聚焦於二十世紀五六十年代的內地與香港,嘗試討論冷戰文化的緣起、構型及其問題。作者引入冷戰文化的研究框架,或以文人的空間流轉及其作品的傳播流布為線索,或以同一時期不同區域小至文藝專題大至文藝生態作對照,管窺兩地文藝風景參差錯落之處。本書一方面歷史化地透視各種政治力量在當地文藝場域建構過程中的深度參與及其長久影響;另一方面,也將戰後文藝走向與文人流轉置於更為廣闊的國際冷戰格局下進行理解與反思。

國家圖書館故事(卷三):漢學圖書館故事

漢學圖書館係指海外蒐藏漢學(中國學)圖書資訊備供研究人士教學研究及政府參考的圖書館。 & 本書敘述日本、美國在1946年以前一些學術圖書館,如國家圖書館、大學圖書館及學術研究機構,經年累月,透過派員或委託書商代理等方式,在中國華東、華北、東北、華南,尤其是藏書家最多的江浙兩省,大肆蒐購漢學相關研究資料,如中國善本書、方志、史料文物等。到了19世紀中葉至20世紀初,還有英、俄、德、法、日等國探險隊、考察團頻繁的出入亞洲腹地活動,將大量的古民族文物文獻等歷史資料,移藏各國學術圖書館。 & 本書將日美歐等國學術圖書館分別從中國海、陸兩方蒐集漢學研究資料之經過,以其建立漢學圖書館館藏基礎,並加以分類編目整理,完整呈現漢學家及政府應用的過程。 & 本書特色 & 最完整的海外漢學圖書館建構史,內容關照日美歐等國學術圖書館建立漢學圖書館館藏基礎,具體呈現漢學家及其政府對於中華文物文獻應用的過程。

徐復觀教授談文學與寫作【POD】

文學特性之一,是在於它對人生社會所表現的統一性、完整性。那怕只寫人生社會的一個片段,但在這裏面所蘊藏的,還是統一的、完整的東西。因為每一個生命都是一個完整的統一體;而文學正是以人生社會的生命為自己的生命的。~《人生》第十九卷第十一期,一九六〇年四月十六日

國家圖書館故事(卷二):館藏發展及整理

本書敘述了圖書館經營兩次的範式轉移(Paradigm Shift),共5章。 & 第一章〈善本特藏的蒐藏(一)史料整理和書厄〉敘述史學界史料學派興,重視史料的發掘和整理,認為近代歷史學就是史料學。流風所及,引起圖書館經營的範式轉移,圖書館購書要蒐集包括經史子集古籍及其他所有可供研究的材料。國圖以保存文化,弘揚學術為主要職責,成立之初,面臨自19世紀中葉以來,古籍文物屢遭戰爭而燬損、散失,甚至被搶劫,中華文物損失慘重,亟應留意歷代珍貴圖書文獻的蒐集典藏。 & 第二章〈善本特藏的蒐藏(二)搶購〉和第三章〈善本特藏的蒐藏(三)接收和代管〉〉,分別敘述全面抗戰期間國圖在淪陷區滬港兩地進行搶購江南藏書家散出的珍本古籍的經過及抗戰勝利後接收和代管善本的故事。 & 第四章〈館藏整理自動化〉和第五章〈館藏整理數位化〉,記圖書館營運第二次範式轉移,引用電腦網路科技為工具來整理館藏。國圖推動中文圖書自動化作業及典藏數位化,逐步由人工而自動化,進而傳播網路化,由國圖瞬間推向全國並使國際化,帶來我國圖書館完全嶄新的服務。 & 本書特色 & 目前最完善詳盡的臺灣國家圖書館發展歷史全紀錄。 掌握該館從中國大陸創建,遷徙到臺灣發展的過程,館藏及館舍建築的各面向細節, 為臺灣國家圖書館發展史的第一鉅著。 &

劍花室詩集校注【POD】

連橫(1878-1936) 字雅堂,號武公,又號劍花,台南人。為日治時期臺灣之傑出詩人、重要文化人。曾任《臺澎日報》、《臺南新報》、《台灣新聞》筆政,並創辦南社、雅堂書局、漢學研究會,發刊《詩薈》。一生投入漢文傳播事業,著作等身,成就斐然。著有《臺灣通史》、《臺灣詩乘》、《臺灣語典》、《劍花室詩集》、《雅堂文集》、《雅堂先生家書》。台灣省文獻委員會編印為《連雅堂先生全集》。 & 《雅堂文集》的內容,因編輯者務求蒐羅連氏「遺文」,故牽涉領域頗不一致。要言之,《雅堂文集》分卷一「論說」類18篇、「序跋」類31篇;卷二「傳狀」類12篇、「墓誌」6篇、「雜記」17篇、「哀祭」7篇、「書啟」7篇;卷三、四,多屬報刊連載之專欄文章,具筆記、屬札記、漫錄性質,共分6大主題,卷三「臺灣漫錄」、「臺灣史跡志」、「臺南古蹟志」、「番俗摭聞」,卷四「詩薈餘墨」、「啜茗錄」。 &

雅堂文集校注【POD】

連橫(1878-1936) 字雅堂,號武公,又號劍花,台南人。為日治時期臺灣之傑出詩人、重要文化人。曾任《臺澎日報》、《臺南新報》、《台灣新聞》筆政,並創辦南社、雅堂書局、漢學研究會,發刊《詩薈》。一生投入漢文傳播事業,著作等身,成就斐然。著有《臺灣通史》、《臺灣詩乘》、《臺灣語典》、《劍花室詩集》、《雅堂文集》、《雅堂先生家書》。台灣省文獻委員會編印為《連雅堂先生全集》。 《雅堂文集》的內容,因編輯者務求蒐羅連氏「遺文」,故牽涉領域頗不一致。要言之,《雅堂文集》分卷一「論說」類18篇、「序跋」類31篇;卷二「傳狀」類12篇、「墓誌」6篇、「雜記」17篇、「哀祭」7篇、「書啟」7篇;卷三、四,多屬報刊連載之專欄文章,具筆記、屬札記、漫錄性質,共分6大主題,卷三「臺灣漫錄」、「臺灣史跡志」、「臺南古蹟志」、「番俗摭聞」,卷四「詩薈餘墨」、「啜茗錄」。

連橫年表新編【POD】

連橫(1878-1936)字雅堂,號武公,又號劍花,台南人。為日治時期臺灣之傑出詩人、重要文化人。曾任《臺澎日報》、《臺南新報》、《台灣新聞》筆政,並創辦南社、雅堂書局、漢學研究會,發刊《詩薈》。一生投入漢文傳播事業,著作等身,成就斐然。著有《臺灣通史》、《臺灣詩乘》、《臺灣語典》、《劍花室詩集》、《雅堂文集》、《雅堂先生家書》。台灣省文獻委員會編印為《連雅堂先生全集》。連橫早年遭逢乙未割臺,中壯年遊歷神州、致力於名山事業,晚年因故隱居西湖,其生活場域、行旅足跡、交遊網絡、各類著作,以及種種刊物的編輯、書局的經營、演講活動等,豐富異常,除了是研究連橫的基本功,也是校注其詩文集的重要背景資訊。本書參考鄭喜夫《雅堂先生年譜》、黃美玲《連雅堂文學研究》、林文月《青山青史:連雅堂傳》,佐以各類報刊記載,以期呈現雅堂最真實的生活樣貌。

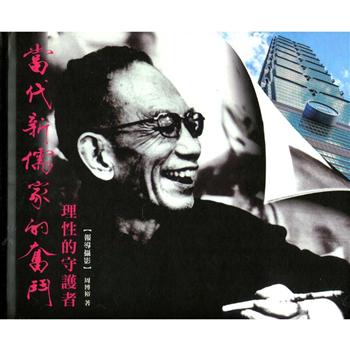

當代新儒家的奮鬥

「當代新儒家的奮鬥 理性的守護者」是多麽莊重的一句話,「理性的守護者」的話又是出自牟宗三先生之口。作者因緣際會參與了《鵝湖》的活動,依著學到的攝影技術,記錄著1978年起〈當代新儒家〉的重要活動,包含牟先生在台或台港的學術活動。記錄少用排排坐相片,卻盡力將新儒家的活動現場展現,顯現理性守護的用心。期將近乎抽象的名詞,化成具體美美的黑白或彩色相片,告訴社會「新儒家的用心」。如今2020年,「新儒家的用心」似乎陷於困境,本書的出版只為告知來者應繼續奮鬥,在看不著摸不著的心靈世界,守護著理性,開創出中國文化的價值世界,成全自己,造福世界。

郭齊勇新儒學論文精選集

儒學可大分為三期:其一為孔孟荀為主軸的先秦儒學;其二為宋明新儒學;其三即為今日所言之「當代新儒學」。其代表性人物有熊十力、梁漱溟、馬一浮、張君勱、馮友蘭、錢穆、唐君毅、牟宗三、徐復觀等,以至當今之劉述先、蔡仁厚諸先生。當代新儒家的教相或系統性有三個重點:其一是道德的理想主義;其二為特別強調生命實踐之學的重要與必要;再者則無論是道德的理想主義或是生命實踐之學,都是在仁心無限的基礎上展開。而其核心關懷乃是中國及其文化,在面對西方文化入侵與挑戰之時,如何一方面靈根自植,真實護持中國文化之價值,另一方面遍地開花,對文化、民主、科學等問題,予以全面性、整體性的批判、回應與建構。隨著對現當代新儒學思潮與人物研究的開展,兩岸三地湧現出一批專家學者及其研究成果。本叢書收輯臺灣、大陸、香港、海外學者共三十位。選取其中最精闢之作,以論文集形式出版。每冊書後附作者簡介,與該作者新儒學研究論著目錄。

儒家工夫要義【POD】

修習儒家工夫入手便有四益:1、騰出時間來照顧自己的心,而不是僅照顧自己的身體。2、修習簡單而偏差最小,最安全。3、安靜處檢視自己的本心與言行,見得善惡明白,好與自己相處、好與他人相處。4、人人都可以由此而找回尊嚴與自信。本書之甲組,介紹了儒家功夫的基礎理論;其乙組,列舉了修習儒家功夫常引起討論的部份問題;其丙組,提供了一種修習儒家功夫的簡明途徑。其實,如果你相信儒家具有金石般久長的力量,直接讀丙組兩篇就可以做起來了。讓我們做起來,好嗎?

蔡仁厚新儒學論文精選集

儒學可大分為三期:其一為孔孟荀為主軸的先秦儒學;其二為宋明新儒學;其三即為今日所言之「當代新儒學」。其代表性人物有熊十力、梁漱溟、馬一浮、張君勱、馮友蘭、錢穆、唐君毅、牟宗三、徐復觀等,以至當今之劉述先、蔡仁厚諸先生。當代新儒家的教相或系統性有三個重點:其一是道德的理想主義;其二為特別強調生命實踐之學的重要與必要;再者則無論是道德的理想主義或是生命實踐之學,都是在仁心無限的基礎上展開。而其核心關懷乃是中國及其文化,在面對西方文化入侵與挑戰之時,如何一方面靈根自植,真實護持中國文化之價值,另一方面遍地開花,對文化、民主、科學等問題,予以全面性、整體性的批判、回應與建構。隨著對現當代新儒學思潮與人物研究的開展,兩岸三地湧現出一批專家學者及其研究成果。本叢書收輯臺灣、大陸、香港、海外學者共三十位。選取其中最精闢之作,以論文集形式出版。每冊書後附作者簡介,與該作者新儒學研究論著目錄。

李明輝新儒學論文精選集

儒學可大分為三期:其一為孔孟荀為主軸的先秦儒學;其二為宋明新儒學;其三即為今日所言之「當代新儒學」。其代表性人物有熊十力、梁漱溟、馬一浮、張君勱、馮友蘭、錢穆、唐君毅、牟宗三、徐復觀等,以至當今之劉述先、蔡仁厚諸先生。當代新儒家的教相或系統性有三個重點:其一是道德的理想主義;其二為特別強調生命實踐之學的重要與必要;再者則無論是道德的理想主義或是生命實踐之學,都是在仁心無限的基礎上展開。而其核心關懷乃是中國及其文化,在面對西方文化入侵與挑戰之時,如何一方面靈根自植,真實護持中國文化之價值,另一方面遍地開花,對文化、民主、科學等問題,予以全面性、整體性的批判、回應與建構。隨著對現當代新儒學思潮與人物研究的開展,兩岸三地湧現出一批專家學者及其研究成果。本叢書收輯臺灣、大陸、香港、海外學者共三十位。選取其中最精闢之作,以論文集形式出版。每冊書後附作者簡介,與該作者新儒學研究論著目錄。

不同版本《三國演義》引用詩歌的比較研究

本書依據對比結果進行統整,主要探討四個問題:一,整理歸納出三個版本《三國演義》中引用詩歌的基本情況,再以此為據,作進一步分析;二,探討三個版本《三國演義》中主要人物的個人詩歌變化背後態度傾向的變化;三,通過綜合分析,探討三個版本《三國演義》詩歌變化的背後,對各方勢力人物態度的變化;四,通過比較三個版本《三國演義》所引詩歌在數量等要素上的變化,探討《三國演義》的通俗化傾向,並試分析其原因。

小說賞析學

本書嘗試建立分析敘事文本(包括小說)的完整體系,解決敘事文本無從入手的問題。敘事文本體系的建立,分別從創作和閱讀角度審視開始,釐清各階段各層面各類別的位置以及關係之後,再以敘事文本三個必備元素──事件,角色和環境,加上隱含空間和敘述兩個關鍵的理論元素,構成本書理論篇的五大章節。前三個章節裏面,都分別從故事,組織和文本層面,分層交代紛繁複雜的內涵。隱含空間一章交代至關重要但多為人忽視的成分,其中包括各種閱讀效果,如可讀性,真實感,準確度,可信度,還有可作價值衡量標準的吸引力和感染力。敘述一章總覽敘事文本這個作為說故事的文類,從三個主要維度──誰知,誰感和誰說進行系統梳理。運用篇則包括筆者過往六篇相關論文,作為上述分析方法的展示。最後為「概念釐清」環節,分辨各種混淆不清的概念。

僧黌與僧兵

《僧黌與僧兵》以佛教的僧伽教育和涉及佛教的宗教衝突兩個問題為線索,結合議題分析和研究綜述,來探討佛教與族群、社會及國家政權之間,尤其在從傳統進入現代之脈絡下,面對殖民主義、民族國家、公民社會及世俗化等處境之複雜互動。本書內容由議題與案例共同組成,雖涉歷史,但偏重現代。討論是建基在視佛教為跨國與多傳統的體系、區分佛教的社會與社群、國際研究的問題意識,及公民社會視野在宗教議題的角色這四點上展開。全書七章,除導論章,分別討論現代國家的政治-宗教關係對佛教的挑戰、教育社會學和政-教關係視野下的佛教僧伽教育、佛教的宗教衝突、馬來西亞佛教的跨境與跨傳統案例,及十字路口上的臺灣佛教。