神與物遊:中國傳統工藝

中國傳統工藝的美舉世聞名。 & 藤編家具、木雕家具、鑲嵌工藝家具的材料、形制、使用方式,與手工泥制紅陶、小口尖底瓶、明式家具、清式家具等等,各朝各代工藝,風格亮麗,獨樹一幟! 這些在本書都可以看到…… & 從打字、鑽磨、切削石器,到鬼斧神工;從漸漸沒落的民間工藝,到讚嘆驚訝的奢華特藝;中國的傳統工藝是生活所需的技藝、是豐饒的特產、是多彩的趣味,更是中華文化的文脈,「鄭之刀,宋知斤,魯之削,吳越之劍」、「蜀錦」、「越布」、「齊陶之縑」等,無不輝煌燦爛。傳統工藝本身是有生命的,他就像生物一樣具有多樣性,本書在工藝傳統的承續、變化之間,歸納出唯有合理合道、相適相宜,才能成天地之大美,臻神與物遊之化境。 & 本書特色 & *中國歷代工藝美術的演變、工藝產品的多樣性與能工巧匠的故事等等。 *精選中國各歷史階段的著名工藝,並以精彩細緻的彩圖說明各傳統工藝的特色。 *比較了工藝的創意與文飾的不同,也讓讀者理解文質之樸與奢華之豔會有何不同的感受。

玩金術2:金工創作進階

本書分成三個部份分別介紹各種金屬成形、質感圖紋創造及色澤變化的技術,這些技術充分發揮金屬的各種特性,展現金工創作更多的樣貌。第二冊共分十章節,第一~五章與金屬成形的技術有關,使平面金屬立體化的方式,著重於利用金屬延展、壓縮的特性來使金屬變形,亦介紹運用模具的設計使金屬成形的技術;第六~八章為金屬表面質感或圖案創造的技法,以化學反應、合金原理及各種方式豐富金屬表面的技術,其中亦包含日本傳統的木目金技術;第九~十章討論改變金屬色澤的技巧,介紹藝術物件及金工首飾兩者使用的色澤處理方式,包括化學染色及電氣化學。進階創作奠基在基礎金工的學習,在扎實的根基開始打造風格獨具的創作。

工藝之道:日本百年生活美學之濫觴

一支掃把也能稱得上美?一個陶碗為何如此溫暖人心?民藝=民眾的工藝=生活器物,特有的溫潤質感總讓人打從心底感到美觀、安心,它們的共通點是實用耐用堪用,意即符合了柳宗悅所提倡的「用之美」。本書精選日本民藝之父柳宗悅講述民藝運動的理論基礎,為「何謂民藝」做定調,歸納出美的定義及構成美的條件,釐清民藝與藝術在功能性、美的評判標準上之不同,影響此後近百年日本人的生活態度,也在無形中培養出日本民眾的美感意識,內化成無法計量的精神資產。現今正在台灣發酵的生活道具風潮可說是當年日本民藝運動的延伸。民藝的精髓在於「用之美」三個字,解釋了我們追求這種美感的緣由:器物之於人,不是只有消費性的、物質性的,還要透過「使用」才能看見美,進而感受美所帶來的心靈撫慰、以及進到美的身後所代表的理想世界。

陶藝創作:生活、創意與技法

★全方位「陶藝創作引導書」這不僅僅是「陶藝技法」的工具書而已,它更是一本全方位的「陶藝創作引導書」。作者以日常生活的觀察及文化創意的思維為引導,將自然、心靈、家庭、婚姻、人際觀係,及生活環境空間,作為陶藝創作的主題方向,並鼓勵讀者藉由做陶的過程與勞動中找到新的休閒享樂方式,讓陶藝傳統的技藝與精神,宛如心靈的新意識運動般,融入人們的日常生活以及生命中,並重新發現滿足心靈的能力。★一千多張製作步驟圖與詳盡解說在技術方面,從取土與洗土、練土與揉土、徒手捏塑、陶板成型、手拉坏等基本技法,書中以1000多張製作步驟圖與詳盡解說,讓讀者可以跟著模擬實際操作,對陶藝整體製程能有深入的了解。以珍貴的「天目碗」為例,本書著重拉坏技法的訓練,讓讀者藉由最單純的工法與造形,搭配單一掛含鐵釉漿,就能燒出多彩層次,有如銀河天體般的美感。★創作有意義的作品如本書〈新嫁妝、新思維〉單元中,新婚夫妻自製的串珠首飾、下聘時奉茶的鑲崁陶杯,及婚禮回贈親友的剔釉花碗等,均是期待能提供給新世代的讀者們,除了能從此單元習得鑲嵌技法的迷人裝飾效果,以及吉祥圖案的剔釉方法外,最重要的還是能獲得啟示,在傳統文化的內涵上能有全新的詮釋,並創作具永恆意義的作品。或者如〈創造生活美感與家庭認同的傳家寶〉單元中,從廚房中來思考,運用視覺美味來創造出能串起家族共同美好回憶和深刻氣味之作品。★自製工具方法,與實用釉藥配方介紹本書有自製工具的方法介紹,同時亦公開作者多年研究的實用釉藥配方,並提供陶藝製作過程中諸多問題的解決方法,使創作者得以有自信的使用工具、調配釉藥以及進窯燒成,把自己訓練成為一位具備扎實基本功的陶藝創作者。

不死的力量:張毅的琉璃文化

千度的淬煉 四分之一世紀的考驗 從膠卷鏡頭 到礦石焰火 光與熱的精粹交會 燒熔出永恆的藝術人生 25年 琉璃不死的力量 最瑩透的永恆 「夢想」,是文化創意產業的基礎,完成夢想需要長時間的「堅持」來滋養。 從過去台灣的文化與藝術產業歷程來看,或許電影可以說是最早創造出文創「烈士」的領域。也許這麼來看,楊惠姍與張毅—琉璃工房的兩位創立者出身於台灣電影藝術,令人一點也不意外,同樣懷抱夢想與創意,同樣緊握著堅持下去的信念,也許就是電影人那骨子裡的理想與傻勁,琉璃工房有了今天的規模。 對同行或對琉璃工房熟稔的友人,看到那股不設停損點、持續前進的勇氣,都會捏把冷汗;不以功能設限創意,而從對人的精神生活提供養份-琉璃工房「有益人心」的理念,來引領新作品的發展與創作。光是這兩點,也許琉璃工房的所謂文創經驗,就足以讓人深刻思索。 然而,就如同「創意」本身暗示的不易「管理」,文化創意產業的所謂「成功formula」也不會是單選題答案;過去的出版、表演藝術、電影廣告、工業設計…等等領域存在多年(甚至可說自人類出現以來就存在),也不斷地尋找得以挑戰自己、甚至持續發光發亮的方式。如此來看,張毅在本書首度提供的,談不上商業模式,無關key successful factor,更多的是,一個工藝團體二十五年來,為他們相信之事所作努力的真實分享。 &

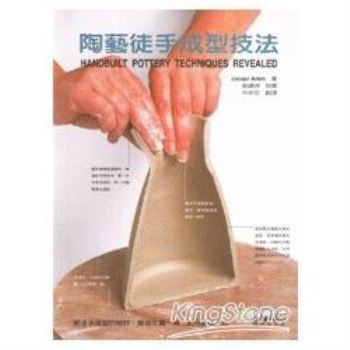

陶藝徒手成型技法

陶土是一種多彩多姿的成型材料,可以用來塑造變化多端、形式繁多的物品,例如日常生活中具機能性的實用器皿,或純粹觀賞性的藝術作品。徒手成型是陶土工藝最土老、最傳統的一種技法,能夠讓藝匠有最自由的創作空間,可以激發他們的藝術天份,完全表現陶土最純樸的觸覺特質。「陶藝徒手成型技法」一書以深入淺出的文字說明,全彩清晰的操作步驟圖,來解釋並示範徒手成型技法中的基本原理與實務流程。「手捏成型法」是直接用手之觸覺,去體會陶土的延展特性,感受陶土隊不同指壓力量之反應;「圈泥成型法」與「土板成型法」告訴您在製作大型物件時如何駕馭陶土;「模塑成型法」最適宜以固定模具,大量翻造同一樣式或極端獨特作品。特殊的剖面視圖讓讀者自由的往外,一窺成型過中所有結構組成。書中並歸化一系列實用練習單元,從碗、盤、籃到磁磚,應有盡有。書中配以大量指引、建議、圖說與優質的照片,使「陶藝徒手成型技法」成為一本平易近人的技術手冊,不但是初學者不可或缺之玩陶工具書,也是專業陶藝家最佳的進階參考書。

孫瀛洲陶瓷研究與鑑定

以北京故宮三萬餘件捐贈文物收藏為主題中國現代文物研究名家執筆「大家研究與鑑定」系列從古文物中探詢歷史、辨明真偽、析釐美學本書作者為中國二十世紀著名的陶瓷專家,集收藏、鑑賞、鑑定、學術研究為一身,1949年後,將精心收藏的各類文物三千餘件全部捐獻給北京故宮博物院。在故宮博物院工作期間,他對故宮藏陶瓷進行了系統鑑定,並發表其精闢闡述文物鑑定與辨偽的論文,包括(談哥汝二窯)、(元卵白釉印花雲龍八寶盤)、(我對青花原料的初步看法)、(試談明代永樂宣德景德鎮官窯瓷年款)、(成化官窯彩瓷的鑑別)、(明嘉靖青花加彩魚藻罐)、(瓷器辨偽舉例)、(元明清瓷器的鑑定)等。本書集結九篇以古陶瓷為主題的專文,其既有典型瓷器的具體鑑定事例,又有陶瓷鑑定的科學總結,深入淺出,實用性極強,對專業人員鑑定的研究工作極具參考性。

陳萬里陶瓷研究與鑑定

以北京故宮三萬餘件捐贈文物收藏為主題中國現代文物研究名家執筆「大家研究與鑑定」系列從古文物中探詢歷史、辨明真偽、析釐美學本書作者為用現代科學方法研究中國古陶瓷的開拓者、北京故宮博物院研究員,其借鑒西方流行的田野考古方法,對古窯址進行實地考察,從1920至60年代,遍訪中國各地古窯址,收集了大量古瓷器標本,並對其進行排比研究,開闢了一條瓷器考古研究的新途徑,為現代中國古陶瓷學研究奠定了堅實基礎。作者學識淵博,著述頗豐,出版了《瓷器與浙江》、《中國青瓷史略》二書及幾十篇考古與研究鑒定論文。本書就研究與鑒定這個範疇,精選了作者二書中的十二篇文章,包括〈中國青瓷史略〉、〈中國歷代燒製瓷器的成就與特點〉、〈邢越二窯與定窯〉、〈談談成化窯的彩〉,以及〈宋末至清初中國對外貿易中的瓷器〉等,既有對陶瓷研究的科學總結,又有對典型瓷器的具體鑒定事例,深入淺出,為實用性極強的論瓷經典。

金屬押花DIY

精緻而典雅的金屬藝術於清冽的光芒中閃耀復古情調金屬押花也稱「金屬雕花」或「金屬浮雕」,是一門利用金屬工具在柔軟的金屬片上做出浮雕花樣的藝術,源自西洋古老的工藝技術,結合了繪畫與雕刻,是不需繁複工具與技巧就能進行的靜態活動,因此在日本廣受女性歡迎,但在台灣卻仍屬於小眾的藝術,故本書的出版,不啻提供對金屬押花感興趣的讀者一個入門的管道。本書共收錄日本12位金屬押花專家的64款作品,將金屬押花運用在相框、墜飾、筆記本、珠寶盒、手鏡等的裝飾上,並加入許多意想不到的巧思。以姿態高雅的花朵、栩栩如生的動物與抽象的線條等,營造出獨具風格的藝術氛圍,或以寶石點綴,展現更為雍容優雅的情調。金屬押花融合了源遠流長的傳統與個人獨特的世界觀,是讓人不禁發思古之幽情的精緻藝術。本書特色第一本以金屬押花為主題的中文版手工藝書,收錄12位講師共64款金屬押花作品,是初學者最佳的入門管道。

第三屆全國金屬工藝大賽作品集

建國百年黃金博物館舉辦「第三屆全國金屬工藝大賽」有亮眼成績,其豐碩成果有三:其一即參賽件數高達569件,在單一競賽類別實屬難得;其二為邀集國內外金工領域之專業人士參與,讓專業的聲音在教育性質的博物館場域中得以發聲;其三則為邀集國外重要金工專業人士參與評審並進行金工交流,暨接軌國際水平,更為臺灣後續金工交流鋪路。賽後並舉辦「第三屆全國金屬工藝大賽成果展」,亦將大賽之精采成果匯集成冊,並以「無限-當代金工潮流」名之,對映出當代金工潮流的無限創意與本屆金工大賽豐碩成果。成果專輯共收錄52件獲獎作品及17件評審老師及金工藝術家之創作,將當代金工的一時之選精采呈現。

台灣玻璃新境界

被媒體盛讚展出價值足以與故宮並列的「台灣玻璃館」,也是新聞局極力推廣至海外的展覽館。台灣玻璃館展示著台灣精細高超、令人驚嘆的玻璃工藝創作,並將玻璃器具結合實用價值,使原本遙不可及的玻璃藝術品,成為日常生活的一部份,讓參觀者深深感到玻璃工藝的魅力。台灣玻璃館的創辦人林肇睢先生,帶領著「台明將企業」,十年來身處在世界經濟風暴的危機之下,面對國際同業的激烈競爭,靠著根留台灣、永續發展的企業信念,成功整合台灣中部的玻璃業者。這樣產業群聚的策略不但使台明將成為國際大廠IKEA玻璃類家具的最大合作廠商,台灣的玻璃家具王國也從此誕生。本書介紹台灣玻璃產業的傳奇,收錄多位國內作家與學者以「台灣玻璃館」與「台明將企業」為研究對象所撰寫的文章。是了解台灣玻璃產業發展歷程的重要記錄。

法蘭西古典至後新古典雕刻

巡遊法國羅浮宮、凡爾賽宮、協和廣場、奧塞美術館綜覽法國古典至後新古典時期,三百年間的雕刻成就來法國遊覽,首先要參訪凡爾賽宮;來巴黎巡禮,不能不晉見羅浮宮。法王路易十四起建的凡爾賽宮內除有金碧輝煌的裝飾與名畫外,引人的更是有花、有林、有水、有泉的廣大庭園,而林間站立的石人,噴泉水池邊欲奔的銅馬或閒臥的銅人,更是靈魂所在。羅浮宮,這座世界文明文物、藝術名作的寶藏地,在貝聿銘的玻璃金字塔建出之前,守護這寶宮的是樓層石柱間的數十座石雕。杜勒里公園是羅浮宮後面的大花園,草樹中步走的遊人常迎面遇見銅獅與石馬。路易十五修建協和廣場緊接杜勒里公園,廣場中央的方尖碑是拿破崙.繃納巴特時代埃及王的贈禮,廣場四周,象徵法國各大城市,自盧昂、南特至里勒、史特拉斯堡的城市女神昂首坐鎮。協和廣場前香榭里舍大道直通凱旋門,拱門上浮雕雄據。協和廣場左方過了塞納河可見波旁宮、奧塞館。另一端走去,瑪德琳教堂迎面而來,希臘神殿式的石柱間留下路易.腓力立憲王朝時最大的雕刻工程。轉瑪德琳教堂側面而行,頂著皇冠的歌劇院就在眼前。這座世界音樂、舞蹈的表演聖堂,高高矗立的金色神人,宣告詩情與樂興。梵東廣場、共和國廣場和國家廣場並稱巴黎三大廣場,共和國廣場的「共和國女神」紀念雕像,國家廣場「共和國勝利」的銅雕組,則是法國第三共和自由民主的表徵。第三共和承繼法蘭西傳統氣派的應為一九○○年世界博覽會所建的大、小皇宮與亞歷山大橋,這裡的銅鑄與金鑄飛騰凌舞於巴黎上空……法蘭西三世紀以來的主要雕刻就在凡爾賽宮和巴黎。此間當然還有主政者的行宮、教堂,貴族莊園的裝飾及王公貴胄生前立像與逝後的墓座紀念雕,總結就是三百年來的法國雕刻總和。要認識這個總和,熱心這段雕刻歷史的人就不能僅作一名遊客,而是要多花些時日。本書從法國的古典、巴洛克和洛可可藝術開始,逐章介紹其自古典、新古典乃至後新古典風格的雕刻家與代表作品,為此三百年間法國雕刻的演變與成就,留下其邁入現代門檻前的速寫。

第二屆全國金屬工藝大賽:黃金博物園區

黃金博物園區主辦「第二屆全國金屬工藝大賽」得獎作品畫冊,分為器物組及首飾類兩組競賽,共52件入圍得獎,堪稱新一代金屬工藝創作者的新舞台。

器‧手作:ZAMAMA金屬物件工作室

本書收錄「ZAMAMA金屬物件工作室」共同創作的作品---〈四藝四器〉、〈桐花落點心盤〉與〈蝶舞削皮刀〉這些生活器物,透過呈現多張大幅圖片,並詳述每件作品發想概念與設計轉換的歷程。 〈四藝四器〉包含書器、花器、茶器與香器,展現出優雅、樸實、恬靜的人文精神,以及中國文化中抽象的感性意識,透過使用〈四藝四器〉的過程,讓人們可以從忙碌的生活中放鬆---在插花、泡茶、焚香、畫畫的儀式中完成靜心的自我沉澱,呈現事物根本的減法美學。從五感體驗中完成自我的覺受與自我對話,藉由眼耳鼻舌身意進入情境的完成。點心盤與削皮刀則是異於一般產品的設計思維方式,讓歷史成為背後創作的起源,將故事轉化成美麗的紋飾,導入手作染繪,使冰冷的器物有了溫暖的想像。 一件件手作器物的顏色、紋理、造型,經過有意識安排佈局,呈現創作者想要表達的意境,這些器物是藝術品,更是實用的物品,就如同美學大師蔣勳在推薦序中對美術一詞的解釋:「『美』是精神內涵,『術』是技術。」將美學展現在具體器物上,讓美學不在只是學問,而是生活的一部分。本書特色 .從一張飯桌上誕生的台灣頂尖金工工作室,《器.手作─ZAMAMA金屬物件工作室》除了是多年創作的集結,更紀錄台灣金屬工藝文創產業的萌芽與茁壯,堪稱現正當紅的文創產業先驅者。 .美學大師蔣勳專文推薦。

你應該知道的200件雕漆

透過文物的凝視,我們掠過朝代的更迭、穿過器物的表面,瞥見歷史的繁複與華豔 「北京故宮文物收藏」系列,以200件故宮收藏的各式文物,剪輯歷史的微物風景 「北京故宮文物收藏」系列是北京故宮博物院紫禁城出版社授權出版、以北京故宮博物院的文物收藏為主題之介紹系列,系列依類別分為十二冊,各冊選取約200件代表性文物,以一篇專文、200件文物的圖片與說明為架構,簡潔呈現北京故宮的各類收藏,可作為領略中國文物之美、了解中國文物發展的入門鑑賞系列。 繼鐘錶、古代陶俑、黃花梨家具、銅鏡、紫檀家具、古代陶瓷、玉器、佛像、青銅器、宜興紫砂和鼻煙壺之後,《你應該知道的200件雕漆》選取北京故宮的200件從元、明至清代的雕漆盤盒與匣箱,以專文的歷史簡述為導引,接著透過圖文對照,介紹雕漆品的細節與特點,另附以三篇分別由雕漆的鑑定、中國第一部保存下來的漆工專著《髹飾錄》和雕漆的工藝技法為主題的延伸文章,以完整鋪陳中國傳統雕漆藝術的多樣與美感。

玩金術1金屬工藝入門

《玩.金.術》是一本專業的金工入門書,內文涵括「玩興的創造力」、「深刻地認識金屬媒材」、「藉技術的掌握成就藝術」這三個面向。書中放入上千張操作示範的彩色圖片,及操作機械相關的安全示範影片(請掃描版權頁QR CODE),帶領你從現實生活走入創造的世界,體驗金屬材質所帶來的難忘體驗。

球體關節人偶製作技法

■ 特別推薦風靡全日本、首次登場的人偶製作工具書─吉田式 球體關節人偶製作技法■ 書籍簡介近來,懂得原創自製人偶的年輕人越來越多了。動畫卡通與電玩遊戲中的角色也量產推出公仔,甚至有些人偶已經升格進入藝術殿堂。人偶已經超越了御宅族的領域,受到大眾的普遍認知,不再受限於過去那種「只有小女孩才能玩娃娃」的限制。本書源自於過去在HOBBY JAPAN月刊自2004年10月起連載19回的「吉田良 球體關節人形製作筆記」單元,為了讓大家能夠更容易理解,特別增加了照片的頁數、以及許多補述條目。為了讓想要親自挑戰製作球體關節人偶的初學者能夠理解製作技法,在解說方面也盡可能深入淺出。希望對這個領域感到興趣的讀者能夠參考本書範例,創作出屬於自己的人偶。

臺灣民間藝術

記錄臺灣民間藝術的傳承與發聲!臺灣的民間藝術來自於閩粵的移民,包括生活用品或崇拜的偶像,還有酬神或慶典時演出的戲劇、舞蹈等活動,久而久之,不斷加以改變,漸漸具備臺灣固有的鄉土色彩。當我們以探詢的眼光回顧臺灣歷史時,倏然發現飽經滄桑的臺灣竟蘊藏著那麼多輝煌與玄妙的民間藝術。如今,布袋戲、陶瓷業、童謠、竹編藝術等民間藝術,在臺灣已逐漸失傳沒落,這些由真正的臺灣人民點點滴滴累積起來的文化,逐漸被外來的東西掩蓋。要想復甦臺灣民間藝術,必先知道它的美與價值。本書從民間藝術的定義談起,力求融學術、知識、趣味與探索於一爐,每一章或每一節,都盡可能介紹各項民間藝術的來龍去脈,綜合諸家之見、匯集各派之說,有不少是作者多年來實地調查(包括海內外)後而得到的學術性見解。本書內容囊括文學、繪畫、建築、雕塑、工藝、音樂、戲劇、舞蹈,以及民俗嬉戲等九大類,細述各類藝術精髓、民族藝師作品、蓬勃發展時期的成就,並輔以大量圖片說明印證,期待臺灣民間藝術能在新一代人民的努力之下,開創出另一波真正屬於臺灣人自己的文化高峰。

瓦磚石回:苗栗陶窯文化之追尋

〈客家生活博物館系列叢書〉是一套以實地走訪、調查記錄為基礎的客家主題叢書。「行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處」為保存並推介客家文化,選擇社會大眾熟悉的題材:「藍衫」、「紙傘」、「陶窯」 (工藝類),以及「菸樓」、「礱間」、「水圳」 (產業遺址類),邀請學者以其經年田野調查的珍貴資料,重新編撰並輔以大量圖像,期能探尋客家人的生活經驗與智慧。 瓦、陶向為苗栗地區的重要產業,作者以長期田野記錄整理出陶窯文化的脈絡與遷演,除介紹苗栗古窯在台灣陶瓷發展史上之重要地位外,並探討如何透過當地生產的瓦、磚、?(陶瓷總稱),呈現客家生活以及當地產業之特色。

輕鬆玩瓷繪:入門與欣賞

瓷器的使用範圍廣泛,遍及家庭中的每一個角落,無論是水杯、馬克杯、花茶壺杯、咖啡杯盤、點心盤、大盤子、湯匙、糖罐、鹽罐、牛奶罐、甚至托盤、花瓶等,都可以成為畫布。運用簡單的圓筆、平筆、橢圓筆等筆法技巧,自由揮攦,畫出獨具風格的家居用品,豐富居家生活,同時提昇藝術品味!來吧!讓我們一起走入瓷繪的繽紛世界!本書特色一、技法簡單易學筆法運用、底色變化、仿世界油畫風格及利用疊色渲染,一學就上手。二、材料簡單不用亂花錢只要幾枝筆和幾罐基本色的顏料,不需要天分,就能輕鬆畫。三、創造獨一無二的風格不論是優雅的、歡樂的、秀麗的,作品深具個人生活風格,就是獨一無二的魅力所在!

第五屆臺北陶藝獎:成就獎宋龍飛

本屆臺北陶藝獎成就獎得主宋龍飛之歷年陶藝評論選集20篇的陶藝紀事,記敘20年的臺灣當代陶藝發展臺北陶藝獎成就獎設置的宗旨,在表揚長年致力於陶藝創作之教育、推廣、研究、發明、創造、美學、藝術性等方面取得卓越成就,為臺灣陶藝發展作出寶貴貢獻者。本屆成就獎得主宋龍飛先生(1936年出生),1960年畢業於國立臺灣師範大學。早年追隨中央研究院院士凌純聲博士習民族學,並擔任凌博士研究助理。1967年從臺灣大學考古系宋文薰教授習考古,先後參與發掘臺東鯉魚山、卑南史前文化遺址等。1969年底轉任臺北故宮博物院,歷任器物處、科技室、出版組組長及研究員,並擔任故宮文物月刊創刊主編,於2002 年退休。宋先生對推動臺灣現代陶藝一直不遺餘力,力倡「從傳統中創新」,1976年起以方叔、志匡、龍運來等筆名,發表文章數百篇,散見於報刊雜誌。1982年4月開始於《藝術家》雜誌推出「誌上陶藝展」專欄,並擔任主筆,連載長達二十餘年,獲「臺灣當代美術通鑑」評為1982 年最重量級的作者,是推動臺灣現代陶 藝發展的重要關鍵人物之一。本書是宋龍飛的陶藝文章選集,收入宋龍飛於各報章雜誌中發表、評論當代陶藝與陶藝家的二十篇文章,選文前另附上兩篇專文,以作為宋龍飛陶藝評論之暫時註腳。

遇見雕刻時光:三義木雕博物館

書中除介紹三義木雕博物館特色,並邀請各館館方人員、志工、在地居民、文史工作者等暢談己身與文化館成長的點滴歷程,以社區營造精神為核心,著重空間與文化的在地關係及文化館豐富的故事性。 &

尋找石頭記憶:台南縣菜寮化石館

書中除介紹台南縣菜寮化石館特色,並邀請各館館方人員、志工、在地居民、文史工作者等暢談己身與文化館成長的點滴歷程,以社區營造精神為核心,著重空間與文化的在地關係及文化館豐富的故事性。

在旅行中遇見手工藝術

妳想要從旅行中獲得什麼?有人探訪美景,有人瘋狂血拼名牌,有人體驗當地生活,熱愛旅遊的陳依凡,每年都至少前往歐洲10次以上。懂得生活、眼光獨到的她,特別為喜愛手作工藝、創意雜貨的朋友,挖出她的旅行收藏壓箱寶,帶領讀者探訪還保有中古世紀手作工藝技術的天堂:摩洛哥、威尼斯、庫倫諾夫。想瘋手工雜貨,先來認識這些老手工藝術吧!想要有趟不一樣的旅行,那千萬不要錯過這三個地方!想跟這些異國風味雜貨開心過日子,那陳依凡就是最好的Life Style老師!!

民間藝術卷1:民藝與文化

本書以台灣傳統民間工藝為範疇,包括錫器、銅鑼、刀劍、銀帽、交趾陶、蛇窯製品、磚瓦工藝、瓦窯器等,概述從為婚喪喜慶、民俗信仰和生活應用製作相關器物出發,推介陳萬能、林烈旗、陳遠芳、林盟振、高枝明、林洸沂、葉星佑、謝東哲、林添福、林國隆、易榮昌、李俊宏12位能為工藝品賦予美感與文化深度的民間工藝工作者。借其技藝與藝品所隱含的文化與宗教意義,將其豐富成就縫入台灣藝術史的網裡,同時為其工藝品的用途與製作技藝的過程所折射的民情風俗留下註記。

民間藝術卷2:民藝與生活

民間藝術自戰後蓬勃發展以來,歷經生活條件、社會結構與價值觀的改變,至70年代逐漸沒落,80年代才在立法保護與民間努力下逐漸復甦。本書以保存和鼓勵民間藝術為出發點,拾綴包括木雕、雕塑、竹藝、竹紙藝、纖維五類的藝術發展與成就。透過施鎮洋、李秉圭、陳燕興、施瑞麟、施教鏞、李榮烈、張憲平、陳靖賦、吳敦厚、陳朝宗、陳瑞惠、呂美員等創作者的學藝歷程、藝術風格和其取材特性,以系統性的整理作為日後相關研究的基礎。

工藝設計藝術卷2:玻璃產業.琉璃光芒

玻璃器不僅是歷史久遠的器物材質,日常生活之中亦常見相關的應用表現,甚至在現代醫療儀器、生化科技、半導體工業及光電晶圓產業上,更發揮了重要的材料科學特性。另就玻璃工藝本身的表現特性來看,是脫胎於器物實用特性與藝術裝飾手法,漸次形成獨特的工藝創作類型。由於玻璃具有晶瑩別出的透明性,或是炫目多彩的光澤效果,是故難以被任何的質材藝品所能取代,其藝術價值更不亞於從陶瓷器所衍生的陶藝。論及台灣玻璃工藝的起源與發展,除了原住民淵源久遠的傳統琉璃珠之外,其實和六○年代新竹高度化的玻璃產業密不可分。因為發展玻璃產業的條件,必須要有豐富的矽砂原料,以及生產加工時的便捷能源供應,新竹地區正好符合這些得天獨厚的條件。然而八○年代台灣歷經世界性的能源危機,再加上現代多元化的材質轉變,玻璃製品的市場需求曾發生快速的萎縮,於是部分吹製或鑄造加工的玻璃匠師,轉而從事玻璃飾品或小藝品的製作事業,不意竟形成一股新興的地方文化產業。真正提升台灣玻璃工藝創作的層面,並打開國際化的能見度者,當屬八○年代末期,將國外先進的脫蠟鑄造玻璃技術引入,其後歷經九○年代行政院文化建設委員會「全國文藝季」的推波,辦理年度性「國際玻璃藝術節」的大型活動,因而吸引大批的年輕人投入,於是開啟台灣現代玻璃藝術的新境地。在歷經二十餘年後的新世紀來臨,當時的年輕世代大多已自立門戶,並成為當代玻璃藝術界的新秀,並期未來能夠成為文化創意產業的新尖兵。本書介紹的玻璃藝術家包括:許金烺、施秀菊、黃安福、李國陽、林啟燦、楊惠姍、張毅、王俠軍、毛?燦、陳瓊瑤、蘇建華、陳宗漢、梁志偉、王鈴蓁。

工藝設計藝術卷3:藝術陶瓷‧產業風華

台灣製陶產業發展的歷史甚短,最早是在漢人移民台灣之後,以紅土燒製建築用的磚瓦開始,然後逐漸發展成製作日用陶瓷,供應台灣人民日常生活之需。一九五○年以後由於戰後重建與經濟復甦,對陶瓷用品的需求殷切,促進了台灣陶瓷產業的快速成長;而台灣人民生活水準的逐漸提升,對於陶瓷品的造形與裝飾美感日益講究,以及拓展外銷的經濟活動暢旺,也帶動了台灣藝術陶瓷產業的發展。 台灣的藝術陶瓷產業,為了因應不同市場的需要而發展不同的產品特色,本書中選擇從事藝術陶瓷產業較具規模,且長期致力於該產業發展的十二家業者為例,分別探討台灣的藝術陶瓷的五個類型: 一、以仿製傳統的精緻陶瓷珍品,展現古典陶瓷藝術高雅、華麗與富貴氣質的「仿古陶瓷」(市拿陶藝有限公司) 二、擷取傳統陶瓷的美感元素,重新整合傳統陶藝美感,展現傳統陶瓷新風格的「新古典陶瓷」(台華陶瓷有限公司、陽明陶藝企業有限公司、吉洲窯) 三、發揮陶瓷材質美感,揉合現代美學表現方式,賦予陶瓷藝術新價值的「現代陶瓷」(法藍瓷有限公司、存仁堂藝瓷有限公司、乾唐軒美術工藝股份有限公司) 四、利用陶瓷材質特色,結合現代科技的應用,採取現代設計方法,創造出具有巧思與現代感的「創意陶瓷」(台伸藝陶股份有限公司、唐盛陶瓷藝術有限公司) 五、注重陶瓷實用功能,將陶瓷材質美感與現代生活之實用需求充分結合,促進陶藝文化提升的「生活陶瓷」(陶作坊、煥臣陶磁藝術有限公司、安達陶瓷藝術有限公司) 台灣陶瓷產業發展的歷史雖然不長,但是由於業者的努力學習與積極開發,累積了相當深厚的基礎。而藝術陶瓷產業在這個基礎上,因應台灣人民在藝術陶瓷用品的需求、六○至八○年代來台觀光客的採購,以及政府鼓勵外銷的政策配合下,造就了台灣藝術陶瓷產業的全盛時期。而在九○年代以後由於經濟發展的減緩,人工成本的提高和東南亞各國競爭對手的崛起,台灣藝術陶瓷產業受到相當的影響;及至中國大陸改革開放之後,以其低廉的人工成本吸引台灣產業的出走,而使台灣藝術陶瓷產業陷入低迷困境。儘管如此,也仍有不少台灣藝術陶瓷產業憑著自身優良的技術、優秀的人才,以及設計開發與經營管理能力,在此困境中走出一片天地。而在今後全球化的時代裡,如何展現特色、發揮創意以提升競爭力,當是台灣藝術陶瓷產業所面臨的重要課題。

台灣現代陶藝發展史

《臺灣現代陶藝發展史》主要是紀錄與敘述臺灣現代陶藝的源起與發展狀況。 本書開端的「緒論」,交代了兩件事情。第一,陶藝作為一種文化產物,其歷史變遷上所遵循的諸種法則;第二,陶藝作為一種社會實踐,其體制內應包含何種機制與成員,以及這些機制與成員所各自扮演的角色與功能。 接著,第一篇「從陶瓷到陶藝」指出臺灣現代陶藝,如何從日用陶瓷與藝術陶瓷等所謂產業陶瓷蛻變而來。在臺灣,這個演化過程在人類陶藝文化史上可說是獨一無二,如果我們相信文化的變遷各有其地域性的話,臺灣陶藝歷史所走過的路,確實十分具有地域性格。本篇中的第一章「清代與日治時期」與第二章「光復初期」,可以看成臺灣陶藝發展史上不可或缺的基礎建設時期,它們為現代陶藝的日後發展立下物質的根基。 第三章「先驅者的年代」,說明1960-1980年代間,現代陶藝家的自我教育、摸索創作風格、投身於教育後進的過程。他們多數成為臺灣新生代陶藝家的導師,也為開拓初期陶藝創作方向,奉獻出極大的心力。第二篇「陶藝體制的形成」,主要在敘述現代陶藝在臺灣如何成為一個堅實的社會體制,其中涉及的包括官方文化單位在提昇陶藝作為純藝術上的輔導、民間自發性推動陶藝發展的情形、陶藝人才的培育管道、媒體在觀念上傳播的方式、畫廊業者在現代陶藝發展上所扮演的角色、陶藝家之間的結盟概況、國際間陶藝文化交流演變過程……等,總而言之,現代陶藝成為國內某種社會體制的形塑過程,以及該體制的運作方式與成果。 第四章「1980年代」與第五章「1990年代」,分別分析這兩個時期國內現代陶藝的發展態勢,重點仍然擺在陶藝體制的形塑與運作情形。 最後,第六章,「現代陶藝」則分別說明現代陶藝運動在國際上的起源與傳播、陶藝在國內的定義、現代陶藝走向前衛主義藝術的過程,以及國內現代陶藝主流創作方向。

顏水龍生活工藝特輯

本期特輯從顏水龍與生活工藝談起,延續19期威廉莫里斯特輯與20期從莫里斯、柳宗悅到顏水龍專題的探討,本期著重於顏水龍思想與行動如何影響台灣生活工藝的發展,讓讀者隨著顏水龍的腳步對台灣生活工藝的發展有一個概略而全觀的認識。專題報導以台灣原住民織繡文化與李松林先生百年紀念展為主軸,深入報導有趣的作品與有意思的人,帶給讀者嶄新的視野,也喚醒大眾對工藝的熱情。特別企劃要教導大家如何在家DIY馬賽克藝術,運用簡單的工具與一些巧思,將居家生活妝點得更加歡愉與活潑。本期專訪人物為台灣工藝研究所新任所長林登讚,請他來談談社區總體營造與生活工藝,讓讀者不但能夠更瞭解工藝研究所推廣生活工藝的用心,亦能深入瞭解社區總體營造如何讓工藝走入生活,在地文化又如何讓民眾貼近工藝。活動訊息簡介:台灣工藝之家與工藝之店,優秀的作品與各地的好山好水,不失為週休二日文化之旅的導覽。日本染織紀行為新竹市鐵道藝術村駐村藝術家的投書,以其在日本的所見所聞,深入淺出的介紹染織的趣味。

金工飾品:迎接感性行銷時代

以金工飾品產業為主軸,專訪個人創作者以剖析其專業養成歷程,並邀請具有文化(學術)、技術、時尚等指標性的業者,分享其技術化、產業化、國際化的know-how與經驗,並配合宣導行政院「挑戰二○○八國家發展重點計畫」、2004文建會文化創意產業旗艦計畫「台灣新飾紀-金工飾品文化創意發展計畫」,依相關推廣活動及成果介紹金工飾品之示範開發與產業動態。1.本期專題:金工飾品特輯2.文化觀察:金工飾品是時代的表情3.在地人文:台灣金工產業三部曲,探討台灣金屬工藝產業的過去、現在與未來,包括民俗、時尚、技術等面向。4.明日之星:國內大專院校畢業作品介紹。5.特別企劃:金工飾品小百科,金工飾品基本認識、購買指南、清潔與保養。6.公民美學特輯:專訪阮文盟、黃志農、陳立恆、呂華宛、鄭應諧、洪文瑞,談民俗工藝、社區人文、傳統產業再生。7.創意DIY:利用手邊素材,創造獨特的個人飾品。「工藝」是生活文化最具體的產物,過去台灣工藝產品難以突破發展空間,主因是民眾缺乏追求生活品味的熱情與認知,但隨著經濟的發展,國人視野大開,台灣民眾終於有時間、有能力開始講究生活品質,這個現象可從市面上許多談「家飾」、「設計」、「收藏」及「品牌」等出版品,加上以表現品牌個性為訴求的「文具」、「禮品」、「飾品」及「家具」等專門店如雨後春筍陸續開張,獲得印證,可惜的是國人習以國外產品為指標,反而忽視了台灣的工藝產品。由國立台灣工藝研究所、中國時報共同企劃的「台灣工藝季刊」,以提倡生活美學為出發點,採用嶄新的報導角度、活潑的編排方式,呈現國內的優秀工藝產業、產品及相關活動,每期均設計主題專輯,搭配子題、專欄報導、推廣活動、讀者實用資訊等,並舉辦主題座談會即時探討相關議題,以提高工藝產業活動的能見度。於出版同時並配合於中國時報系等媒體進行系列文宣行銷推廣,透過生活化、藝術化、時尚化的報導,活化台灣工藝產品的特色,為讀者營造蘊含具有台灣文化的品味生活。

新生活工藝:金工飾品特輯

金工飾品具有多彩多樣的特性,並可透過設計提昇為高附加價值的商品,其加工製品與開發,已漸成為台灣手工業的重要一環,為培育優秀金工飾品設計人材,鼓勵業者開發具高附加價值的精緻產品,專訪國內知名設計師與優良珠寶產業業者,分享其經營自創品牌、國內金工設計之未來發展與期許。本書收錄有:杜嘉琪(國立台北師範學院藝術教育系講師)、阮文盟(金工創作者)、呂華苑(大東山珊瑚寶石股份有限公司經營行銷中心召集人)、林小媛(台北科技大學工業設計系兼任講師)、周立倫(國立師範大學工業教育系講師)、徐玫瑩(台南藝術學院應用藝術所助理教授)、陳國珍(輔仁大學應用美術系專任講師)、鄭正樑(miracle品牌金飾負責人)、梁奕星、梁世佳(紅翡翠玉珠寶國際有限公司負責人)、粘碧華(鐵網珊瑚首飾織繡藝術中心負責人)、趙丹綺(鍊丹場創辦人)、廖泱修(金工創作珠寶協會會長)。台灣社會已進入「餘暇」與「休閒」的時代,在愈來愈多元的社會,生活有了更多的可能性,文化創意產業的觀念也日趨成熟,百工的範疇遠超過任何一個時代,此時出版「台灣生活美學叢書」,充分發揮此一思維,非常具有意義。本書系由行政院文化建設委員會指導,國立工藝研究所、中國時報系共同主辦,結合政府與媒體的力量,以滿足人們日益擴充的文化需求為出發點,包括提昇生活品味,擴展審美領域,推廣相關產業等,範圍綜合一切附著於人類衣食住行的工藝美術。全書以訪談為主並配合大量的圖片與圖說,系列叢書定位為「文化創意產業」之實用資訊,提供此產業鏈上、中、下游各階段介入發展之參考,現正值「文化創意產業」方興未艾之際,本書期望報導該項產業中的成功經驗,以提供產業於轉型及升級時實用可行之資訊。引領讀者深入各產業,瞭解該領域產品的美及其中的學問。

新生活工藝:陶瓷產業特輯

生活中隨處可見陶瓷產品,但國內陶瓷產業依然難以生存,加上產業大量外移以求降低成品,使得產業競爭更為劇烈,本書報導國內優良陶瓷廠商,分享其創新的研發精神、自創品牌的歷程、靈活的經營策略、行銷通路的拓展,提供陶瓷業者參考。讀者也可透過其用心經營的故事,珍視生活中的陶瓷用品。本書收錄有:水裡蛇窯陶藝文化園區─林國隆(水裡蛇窯陶藝文化園區負責人)、天仁茗茶茶具研發部─林正芳(天仁茗茶茶具研發部經理)、市拿陶藝有限公司─許明徹(中華民國工藝發展協會理事長)、許明星(市拿陶藝有限公司董事長)、台華陶瓷有限公司─呂兆炘(台華陶瓷有限公司董事長)、法蘭瓷─陳立恆(法蘭瓷有限公司總裁)、華陶窯─陳育平(華陶窯總監)、菩剛工藝設計公司─何晉焜(菩剛工藝設計公司總經理)、乾唐軒─於春明(乾唐軒美術工藝股份有限公司總經理)、曉芳窯─蔡曉芳(曉芳陶藝有限公司創辦人)。

快樂成長:陶瓷手繪會

「小典藏」-【快樂學藝術】叢書是國內兒童美術教育界的專家與學者,針對兒童常用主要繪畫創作媒材來策劃、編寫一系列的藝術學習用書。兒童不僅能自己閱讀欣賞、還可以跟爸爸媽媽一起學習喔! 陶瓷彩繪呈現了當代陶藝的多元面貌與質感;作者趙國宗為國內知名陶瓷彩繪藝術家,他個人作品畫面具有強烈的設計風味,又湧現自然隨意輕鬆的氣息。本書帶領小朋友欣賞具有天真浪漫特質的陶版釉彩畫,並請小朋友們自己來體驗陶瓷彩繪的樂趣!

中國古陶瓷文獻集釋(上)

《中國古陶瓷文獻集釋》是國內第一部完整地將中國歷史上相關陶瓷文獻的記載彙集成書並加以註釋、補充、論證的學術著作,內容包括從唐代到民國時期有關陶瓷 的文獻,所涉書目有五百五十餘種、一千一百三十餘條,整理分類為「說瓷窯」、「綜論」、「說器物」、「說雕塑」、「說能工巧匠」、「說原料、青料」、「其 他」等七個部分,又附《清宮造辦處活計清檔》、《乾隆御題詩》,全書共計四十萬字。本書編著者馮先銘為中國著名陶瓷學者,從事中國古陶瓷的研究、鑑定與講 學工作凡數十年,聲譽卓著。他本著一貫嚴謹的治學精神,為考察瓷窯遺址行遍中國廣大土地,並自眾多龐雜的史籍文獻之中,收集擷選出豐富的陶瓷相關資料,於 生前整理為本書遺稿。本書引用眾多中國古籍,詳細列舉各文獻出處來源,全面性提供中國陶瓷的歷史文獻資料,並配以相關圖版,為研究中國陶瓷必備的最佳參考 用書。

民間陶瓷

陶瓷 湖南是陶瓷的故鄉,是我國原始陶器的最早產地之一,也是迄今為止最早的紀年青瓷窯址之一。湖南民間陶瓷淵源悠久,著名的窯址有東漢以岳州窯為代表的早期青瓷窯系、五代北宋以衡陽窯為代表的晚期青瓷窯系、唐文代以長沙窯為代表的早期釉下多彩窯系、宋元以衡山窯為代表的晚期彩繪窯系、元代以益陽窯遵代表的白瓷窯系、明清以化為代表的青花窯系、清代以醴凌窯為代表的釉下五彩窯系以及近現代以銅官窯為代表的綜合性陶窯系等八大窯系。 湖南民間陶瓷包括建築陶瓷、日用陶瓷、文具用品和兒童玩具等品種,其造造型之奇巧,工藝之精湛,為舉世所稱頌,特別是名垂古今的長沙窯瓷器,早在一千多年以前就已遠銷至東南亞和西亞一帶,它為中外文化交流和人類文明史作出了卓越的貢獻。