世界建築圖鑑:從古文明到3D列印,跨越時代的建築美學與技術革新 人人伽利略43

★一覽世界各國的建築美學 ★兼具創新與藝術的奇特造型建築令人嘆為觀止 ★運用AI、3D列印從事建築設計的時代 本書從古羅馬時代回溯西洋建築的軌跡、都市建築風貌,延續到現代世界各國不斷創新高度的超高層建築、視同藝術與靈感結晶的特色建築、炫目華麗的玻璃建築,以及現代使用AI、3D列印的技術發展等等,帶領讀者走遍各國,欣賞建築動人的美感與技術的發展! 西洋建築可追本溯源至古羅馬時代。古羅馬的建築為土木技術留下深遠的影響,比如能夠保護居民免於水患的水閘及水壩、提供眾多人員及貨物流通的道路及橋梁還有運河等。現代的集合住宅及購物商場的原型就是誕生於古羅馬,可說是維持我們的生活所不可或缺的資產。 而隨著現在科技發達,城市擴張,也不斷出現超高層建築如哈里發塔、東京晴空塔、上海中心大廈……,成為人類以高度為目標,追求熱情與科學技術的結晶。環視全世界,不乏超過800公尺的超高層大樓,而且無論在設計、環境績效等方面都非常精彩傑出。超高層大樓是如何發展到今天的景況呢?未來又將發展到什麼樣的程度呢? 世界各國愈來愈多造型令人驚豔的建築物,例如美國的Vessel、卡達的國家博物館……,這些建築揚棄老舊的概念,採行自由、美麗且具功能性十足的設計,也創造出各式各樣的玻璃建築。例如冰島的哈帕音樂廳暨會議中心、比利時的港務大樓,玻璃會隨著陽光照射角度而閃耀炫目,有時也會映照風景,有時則會扭曲映像而產生不可思議的感覺,令人心醉神迷。 建築界近年開始重視木造建築,也廣泛採用電腦化設計,利用AI投入計算、使用3D列印技術。也許今後還會創造出令人驚嘆的建築,建築與都市未來將會如何改變呢?令人拭目以待!系列特色 1. 本書系取得日本牛頓出版社的授權,以精美插圖、珍貴照片及電腦模擬圖像,深入淺出解說科學知識,淺顯易懂。 2. 以一書一主題的系統化,縱向深入閱讀,橫向觸類旁通,主題涵蓋天文、數學、物理、化學、生命科學等領域。 3. 以不同的角度提出各種科學疑問,啟發讀者對科學的探究興趣。

圖解台灣寺廟建築與裝飾語彙

台灣的寺廟就如同一座挖掘不盡的寶庫般除了作為信仰中心而滿足信眾宗教活動的需求之外,更提供人們各種傳統民俗文化的各種知識,最主要的一個面向,就是運用工藝美術來建立、裝飾寺廟建築,並傳達民間信仰文化的精神義理。本書涵蓋的寺廟建築與裝飾語彙,即探討廟建築空間的構成、建築語法及其藝術表現;建築的風格與因應在地的各種格局;建築的各部分結構,包括屋頂、棟架、牆壁、台基等;寺廟建築裝飾的作法,包括裝飾的原則、紋樣的主題與類型,以及各種裝飾工藝,如彩繪、木雕、石雕、交趾陶、剪黏等,總括這些裝飾藝術,成為台灣寺廟建築最受矚目的部分,也是台灣寺廟之所以被譽為「民間藝術館」而最被關注的面向。本書特色1.建築的空間觀念往往離不開文化的影響,尤其在移民社會的人們,有很大的民間信仰文化比重滲入空間的使用上,如吉祥裝飾、辟邪裝置以及風水觀念等對居住心理的影響。當我們欣賞台灣傳統建築,除了建築技術與藝術外,更應進一步與傳統文化相結合,對於傳統建築的思想觀念有所認識,方能真正體會傳統建築的精緻內涵與空間藝術美感。其中反映到台灣的寺廟建築,傳統民間信仰中的「空間觀念」更涉及包括了人間現實環境以及超現實的天庭、冥府,亦就是人、神、鬼所各自「居住」的「天界」、「明界」和「幽界」等「三界」宇宙環境。本企劃即針對台灣廟宇建築中空間的觀念與藝術,建築的風格與格局,構成的結構與裝飾工藝等進行深入淺出的論述。2.寺廟除了是民間藝術的寶庫之外,更是傳統南方式建築藝術的精華表現。寺廟建築透過藝術與信仰的結合,一方面滿足信眾宗教活動的需求,另方面更提供人們各種傳統民俗文化的各種知識,並且結合了各種工匠、藝師、地方文人與仕紳等集體創作的成果。一座寺廟幾乎集藝術之精華,可比喻為一個地方藝術博物館應不為過,本企劃不僅綜觀台灣廟宇建築的構造與空間觀,更解說民間信仰與工藝美術互動的裝飾表現,與台灣傳統建築文史知識息息相關,可作為台灣傳統建築主題的入門書單。

虔誠聖域,世界教堂建築的形塑與意象:從新加坡到歐洲,探索不同風格教堂建築的歷史與美學

純樸沉穩、高尚莊重的羅曼;高聳輕盈、美輪美奐的哥德;安詳平和、身體健壯的古典;平穩和諧、滿心喜悅的帕拉迪奧;充滿戲劇性的巴洛克;愉悅明快的洛可可;理念抽象、創意無限的現代……教堂建築裡有一首首信徒獻給天主的讚歌,也含基督宗教獻給全人類的一件件瑰寶。▶教堂建築設計風格變遷教堂建築可說是從313年基督宗教的合法化開始的。羅馬帝國的長方形會堂建築本具群眾聚會功能,經改裝即可成為教堂。另一方面,人們也用羅馬建築元素來創造新風格,逐漸在東羅馬帝國形成拜占庭教堂建築樣式,並於6世紀開始盛行。西羅馬帝國因受侵略而於5世紀滅亡。歐洲西部進入戰亂連連,比較黯淡的年代,直到800年,查理曼大帝加冕,開創神聖羅馬帝國,方有一定形式的「統一」。於6世紀開始崛起的基督宗教隱修院在這些年代是一道道宗教和文化的亮光。大約在11世紀,一種新的建築風格形成,常見於隱修院的教堂及其他部分,那就是含羅馬帝國建築元素,但又具獨特性格的羅曼式。▶貼近羅曼式教堂羅曼式興起時,曾叱吒風雲的西羅馬帝國早已煙消雲散,然而,在經歷了相對黯淡的一段時期後,卻有神聖羅馬帝國於800年在歐洲崛起。就像這個帝國的名稱含羅馬兩字,後來出現的羅曼式建築風格也「繼承」了古羅馬帝國建築元素:圓拱和拱頂,並在此基礎上演變出因地域不同而增添不同元素的全新風格。▶愛上哥德式教堂因此,一座哥德式教堂含一個以上哥德式內的樣式不足為奇,偏那樣式不統一的建築予人的感覺卻是一體的。從開工到竣工竟用了600多年的米蘭主教座堂(Milan Cathedral)是個經典──它的西立面甚至有古典建築元素!哥德式教堂可「允許」許多的不同。比如每根柱子的柱冠可能被賦予各自獨特的造型,但因尺寸、形狀的相似和建材的相同而顯得統一。又比如每一扇彩色玻璃窗可能呈現不同的圖像,敘述聖經故事、聖人事蹟或顯示圖案,但因為色澤統一而使整體和諧。▶巴洛克教堂牽動人心巴洛克教堂和之前的文藝復興教堂同樣運用古典建築語言,但感覺很不一樣。個人認為,戲劇性的巴洛克固然是一種巧妙的,能牽動人心的創作,但總不及文藝復興的平衡、典雅而使人舒暢。這兩種不同的樣式性格各異,也許和各自產生的時代有關:文藝復興時代歐洲人文主義抬頭,但人們都活在主內,因此一切皆是和諧的;及至巴洛克時代,除了有宗教改革和反宗教改革為前奏,更崛起啟蒙運動使一些人質疑神的存在,乃至脫離教會,人們所面對的張力肯定是巨大的。▶玫瑰窗圓形的玫瑰窗總有一個中心。從這個中心,一瓣瓣的玻璃向外放射,形成一朵花的模樣。花瓣之外還可能有更多圖像,也都是繞著圓心布置。白天從教堂外面看,石材所形成的花飾窗櫺,具有規律性而複雜的美感;在教堂裡面看,則只見光線將整個窗變成寶石的海洋,散發似乎不屬於人間的姿彩。位於高處的彩色玻璃窗上的各種圖像,人們在遠距離不一定看得清楚,就算看得清楚,也會因各自與信仰的「距離」而產生不同的感覺。本書特色透過本書,讀者們將會了解教堂建築、教會和教徒的信仰生活。書中描述的教堂建築都是作者所親身走訪者,包括聖地、義大利、西班牙、法國、德國、英國、新加坡……文章除了以文字和大量圖片講述建築,也加入個人反思與情感。

化境為向:協和共作30年

卅年的備忘錄 蔡元良建築師 「建築」是一門實踐的學問。在知識領域裡,它持續以「概念—發展—實作—評論」的循環方式,來驗證所有相關的理論。專業上,「建築」的定義不只是工程,當設計觀照人文及美學的向度時,空間環境就能成為社會與歷史的載體,它的存在也就成為文明的表徵。 「工藝之美,必先實用」。建築亦若是。 作為一個介入環境的工作團隊,我們認為設計無需贅言,成果可以自我表達。而如何達到理想的成果,「過程」與「方法」比結果更為重要。 上世紀的八十年代,台灣社會因經濟起飛,城鄉快速成長,造成了環境失序的窘境。1990年由黃文亮先生創立的「境群(Environmental DesignServices)」是台灣最早關注,並以規劃及都市設計專業為主成立的顧問公司之一。 1991年經由「境群」邀請,在回溯留學初衷後,我決定結束在美國十八年的生活,負笈返鄉。1992年夏天,包括回國加入的工作夥伴,「境群」人數不多,但已經能夠全面展開工作。1993年成立的「境向(Environmental Dimension Studios)」/蔡元良建築師事務所,意在銜接規劃及都市設計的上位計畫,以落實建築與景觀實質設計,達到「整體環境」的理想為目標。體制上,為了更符合團隊合作的理念及傳承,六年後改組成為境向聯合建築師事務所。境群/境向成立初期,人數有限,但秉持共同的專業理念,對未來發展,有無限的憧憬。當年大家攜手共事,在上個世紀的最後十年裡建立了基礎,是一段艱辛而值得懷念的時光。 境向的工作方式建立在專業整合和團隊工作的概念上。事務所除了具有建築、景觀、及都市設計的專業外,不局限於個人的能力才華,有效的讓設計過程參與和分享;除了集思廣義尋求最佳成果外,也有助於工作環境中的交流氛圍。 本書集結了六十多件作品,內容涵蓋了建築、地景、及都市設計等不同的尺度及類別,可以算是事務所成立卅年的備忘錄。回顧過去,這本書記錄了世紀前後一個中型事務所的專業實踐,並且見證了台灣社會的變遷;瞻望未來,境向有如一列前行的列車,途中有人上下,但它終將駛向環境更美好的未來。 誠意推薦 劉可強教授 張哲夫建築師 徐明松/ 建築史學者、銘傳大學建築系助理教授 &

形式與規則

《形式與規則》旨意 & 這本書是關於日常環境形式结構的研究,研究的對象是村落,鄉鎮,街廓及都市四個環境層级。选用的案例是台灣地區的澎湖列嶼,嘉南平原以及台南市區。形式结構是根本性的理論觀點,有其特定的承傳脈絡,也因此有特別的研究方法。觀點與方法是相互支持的,呈現這樣的研究關係就是本書的旨意。 & 針對村落,鄉鎮,街廓及都市四個環境層级的形式结構,採用了不同的表述方式。例如村落以生成語法,鄉鎮以轉化規則,街廓以縯繹邏輯,都市以語意網絡來呈現環境的結構,但表述方式對環境而言並沒有針對性,譬如語意網絡同樣可用來研究村落的構成。 採用不同的表述方式只是策略性地為了試探方法上的多樣性,因為這個系列研究進行的時期正是我開始任教的最初四年(1988-1992)。 因此,在書中不時會提到研究的觀點与方法比階段性的研究成果更重要。 & 但是,成果當然是重要的,否則何必研究呢?這不是為了研究而研究的學術遊戲。即使書中呈現的成果是有限的,但傳達了強烈的實用意圖與專業態度。在此我只簡要地重複書中的觀點: & 1、日常環境(不是指特殊的建築物)是有形式結構的。 2、形式有其自主性,因此也有應變的靱性。 3、專業者介入日常環境時應該認識其形式結構,並開發其靭性。 4、空間文化因此而生成與演化。 & 書中的最後一章[續論]卻是回顧與檢討當下文明所面臨的環境層級變遷,當空間內涵可以任意發明時,只有極端的個人表現,沒有共享的結構可言。這是自主性的困境,也是一個不應閃躲的文明議題。 & 王明蘅 2022年10月 &

圖解日式榫接:一六一件經典木榫技術,解讀百代以來建築.門窗.家具器物接合的工藝智慧

許多歷史悠久的榫接工法,只有在古代建築物解體時才得以一窺全貌 榫接是將木材切削成具凹凸形狀的部件,在不使用釘子的情況下便能將需要接合的木料連接起來,形成牢固的結構體。長久以來,榫接除了用來製作小型的門窗和家具器物,也用來建造大型建築;而且在追求機能性之餘,亦十分講究外觀造型的視覺美感。這項古老的工藝經由歷世歷代的匠人傳承,隨著歷史進程不斷匯集、精益求精,演變出今日令人嘆為觀止的各種獨特工法。日本保留了大量歷史悠久的木造建築、和眾多精緻的木工藝作品,並且細心研究、活用於現代,其榫接工藝之精湛甚為可觀。本書以「建築」、「門窗」、「器物」三大部分介紹日式榫接的用途及種類,系統性地闡述各種木造結構體所使用的工法,解說細膩清晰,可進一步應用發揮在實際的工作中。此外,書中也收錄了日本職人實際作業的情形,可了解日本工匠的操作心法及文化傳承的精神。不論是專業的從業人員,或是木工藝術的愛好者,本書皆是值得閱讀及收藏的經典之作。

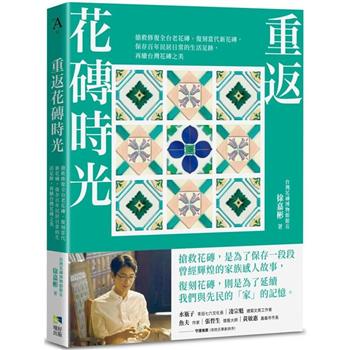

重返花磚時光:搶救修復全台老花磚、復刻當代新花磚,保存百年民居日常的生活足跡,再續台灣花磚之美

搶救花磚,是為了保存一段段曾經輝煌的家族感人故事, 復刻花磚,則是為了延續我們與先民的「家」的記憶。 世界停產百年的花磚工藝,率先在台灣再次生產, 因為,守護花磚的最佳方法,就是讓它回到我們的生活中; 而這群人正在努力著! ◆ 守護台灣百年花磚文化20年的行動紀實 ◆ ////書籍設計&裝幀特色//// ◆ 封面視覺:正中間的花磚圖案,特別選用作者收藏的第一片花磚作為設計元素,標示著徐嘉彬守護花磚文化的初衷與堅持。同時,這片由四片藍色葉子組成的花磚,也有著「祝福健康」的意涵。期盼在這個後疫情時代,每個人都能透過本書,接收到來自百年前花磚文化的祝福,健康平安。 ◆ 紙張材質:書衣採用維納斯凝雪映畫印製,紙質溫潤、顯色度高,完整呈現花磚色彩之美。 ◆ 特殊印刷:部分花磚以UV局部光仿真釉色光澤,再加上「打凸」圖案線條效果,彷彿把花磚鑲嵌在書本上。 「花磚,是傳遞台灣人對『家』的情感所在。 現在,花磚和台灣花磚博物館所在的檜木老屋,就是連結我和家人的繩索。 如果我們能透過花磚和老屋,讓更多人有所共鳴,不是很美好嗎?」 ─———台灣花磚博物館館長 徐嘉彬 花磚,是台灣唯一正式進入聯合國教科文組織「非物質文化遺產」實質審核的項目,但現在平均每個月都有一棟花磚老屋被拆除。搶救、保存、復刻花磚的信念,不單只是為了讓花磚在聯合國教科文組織保有一席之地,而是因為「花磚」之於台灣是非常重要的「文化記憶」載體,更是讓世界看見台灣的「文化逆輸出」。 ● 直擊花磚搶救現場,看見拆除業者與古厝屋主的感人故事。 ● 公開花磚復刻的研發歷程,如何克服困難,將台灣花磚推向全世界。 ● 紙上導覽花磚建物之美,完整介紹六棟台灣經典花磚建築。 ● 從花磚圖案寓意、製作工法到裝飾使用,深入認識花磚的審美價值。 ◆ 什麼是「花磚」? 花磚,又稱「馬約利卡磁磚」,是20世紀初日本用來統稱「泛指色彩豐富且模樣鮮明的色鉛釉瓷磚」。這項工藝技術始於英國的「維多利亞磁磚」,再藉由日本的引進,進入台灣市場。由於作工精緻、釉彩華美,百年前大戶人家的宅邸紛紛爭相使用稀有的手工花磚妝點門面,藉以彰顯富貴。直到第二次世界大戰爆發,導致花磚停產,自此消失蹤影。 ◆ 花磚文化如何在台落地生根? 相較於日本多為木式建築,台灣傳統的紅磚建築更適合與花磚搭配。於是,日本瓷磚廠為了提升在台銷售,將台灣普遍的民俗文化融入,設計出富含台灣元素的花磚圖樣,使得花磚之於台灣的文化意義,有了重大的轉變。 ◆ 承載家族祝福與期許的美感符號 台灣花磚最特別的地方,在於擅長使用具象物件,寓意抽象的祝福,例如:蝙蝠、蝴蝶象徵「福」到;金魚是「連年有餘、金玉滿堂」;葡萄、石榴果實多籽,衍意出「多子多孫」;佛手柑的果實外型則形似「佛手」,且「佛」與「福」音近,如佛賜福;蘋果亦取諧音,音近平安;仙桃則有祝福長壽之意。 ◆ 除了搶救保存,更與時俱進,賦予花磚新的時代生命 當老屋面臨危樓問題不得不拆除時,除了無奈,或許還能做的就是在拆除過程中,對這些「百年花磚」多一點溫柔:好好的保存、好好的修復,它就能再次綻放光芒。目前,台灣花磚博物館除了無償提供其搶救的花磚於民間自修老屋外,也與藝術家合作,設計新時代的花磚圖案語彙,例如:台灣黑熊、白鷺鷥、蘭花等,運用在商品或室內裝潢的建材上。期盼花磚能用另外一種形式,走進台灣每一個家庭中,繼續花開富貴。 「汰舊換新」是文化保存中最兩難的問題;或許,只要能在「汰舊」的過程中多做一點點努力,就能抓住文化記憶洪流中的「筏」,讓我們這一代甚至後代子孫,不至於有載浮載沉的文化失根感;相信「花磚」會是那片值得我們守護的筏。 在這本書中,你可以看見一位竹科工程師,為文化保存不遺餘力的努力過程;也能共同參與見證,這個過去曾代表台灣輝煌工藝技術的花磚,如何與時俱進,再次攀爬至文化感染力的巔峰,藉由花磚讓世界看見台灣。

地底城市:你不知道的神秘空間、奇景、交通網絡與指揮總部

本書打開了我們的眼界 開始尋找都市裡的歷史遺跡、神秘空間 探索城市小旅行的點子,成為都市偵探 對「未知世界」的想像力激增 今天走在全球大部份的城市裡,我們踩著的那片地,恐怕不是只有人行道而已。 本書將腳下的土地一層一層剝開,窺探令人目眩神迷的纜線導管、地底管道、排水設施、墓穴、地窖、水井、地道、捷運或地鐵、古老建築的地基等。 書中記載了30多個城市的地底空間,以國際換日線為起點,向西展開全球之旅。從北美洲到南美洲,從亞洲太平洋到歐洲大陸,許多神奇的空間逐一浮現,包含: ★蒙特婁、多倫多廣大的地下購物空間,風雨無阻 ★莫斯科神秘的「深層軍用地鐵系統」 ★墨西哥市地鐵線上的猛瑪象與祭祀神殿 ★赫爾辛基在冷戰時期開鑿出的巨大避難空間,如今持續擴大 ★東京市區驚人的地下神殿:首都圈外郭放水路與全球最密集的運輸網路 ★華府地下,竟有一個小型捷運系統,供聯邦公務員使用 作者是著名的交通建設專家,他走訪全球進行研究調查,發現許多令人驚訝的資料。於是他將這些「人為建設與自然景觀的完美結合」,用生動的文字及精美的影像記錄下來,見證了人類利用空間的智慧。 無論是對歷史遺跡、神秘空間有興趣的人,或者只想當個都市偵探、探索城市小旅行的點子,都能在本書中發現無限驚喜。 下一次走在都市的街道上,你對「未知世界」的想像力將會激增。

臺灣廟宇建築與裝飾:神農大帝、保生大帝、文昌帝君、清水祖師篇

本書台灣之神農大帝、保生大帝、清水祖師、文昌帝君等四位神明之重要廟宇,包括三重先嗇宮、宜蘭五穀廟、臺北大龍峒保安宮、臺南學甲慈濟宮、嘉義仁武宮、臺北艋舺清水巖、淡水清水巖、三峽長福巖、新莊文昌祠、苗栗文昌祠、臺中四張犁文昌廟及犁頭店文昌祠,分成神祀事略、建廟沿革、空間配置及建築特寫進行介紹。透過本書可對臺灣廟宇建築有更深的認識。

福爾摩沙的西洋建築想像

日本時代,人們逐漸對西化、現代化產生了嚮往與追尋。在官方的主導下,西洋建築形式逐漸在臺灣發展。政府官舍、火車站、郵便局、銀行、洋式街屋……,充滿異國風情的紅磚、石柱、尖塔和雕飾成為日常風景,不僅改變了市容景觀,也象徵令人憧憬的理想生活。細究這些建築,除了原本固有的形式,還有許多展現出在地性格的細節。 從荷蘭時代開始,臺灣的建築匠師開始模仿西方的建築技法和空間運用。到了日本時代,地方匠師的營造體系已經能用熟悉的材料與技術,打造出符合新時代流行的風格。這些出現於臺灣的西洋建築,與歐洲原版建築的比較,一直都是全球化與在地化研究樂於探討的議題。 透過相機和文字,建築專業出身的兩位作者試圖顛覆文化單向傳播造成的交流。模糊同時期的地域區別,將歐洲與臺灣的近代化建築與街景組合起來,經由風格形式的比較和對話,進一步思考,我們在今日看待這些西洋建築的角度,與當年建造時有什麼不同,並且定位臺灣建築在世界脈絡中的角色。 本書特色 ◎從日本時代開始,逐漸在臺灣各地建起的西洋建築,大幅改變了生活景觀。 ◎富有權威感、具有嚴謹外觀的公共建築;街屋商店中繁榮、活潑的建築表現;西洋宗教建築所帶來的信仰感受……透過這些照片,可以看到臺灣歷史中文化傳播的足跡,以及臺灣社會所憧憬和嚮往的理想生活。 ◎這些西洋建築,不僅是有形的物質資產,也是臺灣對於現代化的想像與實踐。 ◎透過臺灣與比利時兩地建築物的對照,除了從相同之處看到臺灣與世界的關聯,也能從相異的地方看到在地的特色與轉化。 ◎回顧這些建築在建造之時的理念和時代意義,也有助於進一步思考,對於當代的我們來說,這些建築除了文資價值以外,究竟具有什麼樣的意義與價值? ◎全書150多張全彩照片,以功能將建築區分為六類,帶領讀者一遊臺灣與比利時的西洋建築風光。

探訪創作者的家

可曾想像過,「創作者」們究竟是過著什麼樣的生活? 這群以無窮的創意自豪的藝術工作者, 其所擁有的傢俱、裝潢甚至是家中布局, 是否就和他們天馬行空的腦袋一樣,活像是一件件的立體藝術品? 本書採訪了16位活躍於藝術圈的各類型創作者,帶領各位讀者穿梭令人驚艷不已的居家環境,一窺常人無法觸及的神祕住所!融於日常生活中的藝術、極具個性的室內陳設、重視每個角落的精心布置,皆反映了每位主人不同的性格與對美的嚴格要求。 被喜愛的物品包圍,打造一個身心靈都能放鬆的自在場所──這是創作者們一致追求的目標。享受在家的每一段時光、用心品味生活,有時甚至可以萌生出許多新的靈感,為下一件作品提供絕佳的創作來源。 讓人耳目一新的精美照片,搭配房屋主人的對自我眼光的精闢見解,看他們暢談家中的各種設計、富有巧思的神奇發想。宛如欣賞雜誌般的呈現方式,使得原本很有距離感又十分抽象的藝術生活,似乎又能更貼近一步。 ◆ 雖往返於鄉下和都市之間卻輕鬆度過每一天 一方面是令人眼花繚亂又方便快捷的都市生活,另一方面是時間緩緩流逝、自然資源富足的鄉下生活。八重樫同時過著這兩種生活,在東京和千葉的兩幢房子氛圍截然不同。早在十年前,在東京土生土長的八重樫突然有一天覺得馬上要厭倦東京生活,於是夫妻二人開始尋找「鄉下」的家。在福岡和鐮倉等地幾經找尋,最終在千葉縣外房地區找到了這棟已有90年歷史的舊民宿。是一棟建於戰前的6LDK平房,擁有300坪的庭院,有採光很好的走廊。八重樫只選擇跟這間高雅考究的房子相配的傢俱和雜貨,現在在這裡正充分享受著充滿了情趣的生活。(DJ•撰稿人八重樫) ◆ 能夠使心情放鬆的是「隨意」的世界 「嶄新乾淨的東西讓我沉不下心來,但也沒有必要全部都是舊物件。總而言之把『喜歡的東西』混合起來放入房間讓它更有個性。比如我用麥克筆在廚房壁櫥的門上寫了自己和朋友『喜歡』的一些話語,想把裝飾起來的房間稍微弄淩亂一些,甚至會使用比較粗糙的筆觸。」(植物造型師川本諭) ◆ 盡全力用雙手創造生活 伊藤在創造自己生活的過程中,從傢俱到家電乃至服裝都堅持「不買新的」。一是自己對發光明亮的嶄新物品感到羞恥,二是覺得以合理的價格創造美好生活是一種樂趣。這一點跟其他的創作者是共通的,但伊藤是「擅長取用和發現」。來到這裡之後又成了「擅長拾取」。院子裡的雞窩,據說也是用從海邊撿來的浮木和石頭搭建起來的。提到在東京近郊的鄉下生活,人們往往會在腦海中描畫一種安閒舒適的場景,但在伊藤看來,為了生存必須從零開始嘗試,甚至覺得選到了極其偏遠的地段。(攝影師•編輯伊藤慎一) 本書重點 ★ 深入採訪16位藝術工作者/創作者,將家中精緻的布局與傢俱作介紹 ★ 自在又獨樹一格的家中環境,往往替創作者們提供了良好的靈感、創作來源,甚至是新的發想 ★ 可如雜誌般欣賞各個創作者的品味與風格,了解不同於一般人的居家環境

步步紅樓

以建築圖解經典文學 以空間形塑角色命運 本書以《紅樓夢》中榮寧二府的府邸開始,從精細描繪的鳥瞰圖、平面圖、內部細節圖,帶領讀者一步步進入《紅樓夢》的角色世界:瀟湘館的素映襯黛玉之脫俗;怡紅院之豔對應了寶玉的萬千榮寵;稻香村的人工鄉趣是李紈自我低調的生存術;暖香塢的僻與暖反襯出惜春的冷。大觀園的每一處建築群,都有其獨特的風格,反映著主人的性情品格。建築與園林如金針密織,既織就紅樓夢的錦繡富貴,也織出其最終蒼然的虛幻大夢。 此書作者一為中文專業,一為建築專業,通力合作重現紅樓裡的建築與園林,從大觀園的小路石路水路出發,在縱橫交錯間挖掘曹雪芹的曲折深意,追尋一覺紅樓深沉的脈絡。 推廣重點 以建築讀紅樓,另闢蹊徑的經典新讀; 繪圖精細,深入呈現寧榮二府及大觀園的建築與園林細節; 透過具象的路徑仔細梳理書中複雜的人物關係及其命運。

找好地,蓋自己的房子【暢銷更新版】:依山.傍海.農居樂。選塊好地,我的第二人生從蓋房子開始實現

找好地,蓋自己的房子【暢銷更新版】 我的房子不需華麗、不需精緻, 最重要的是,要能過我想要的生活。 譜出自己的人生幸福劇本,就從買塊好地蓋房子開始實踐吧! 也許你曾有過這樣的夢想: 找一塊舒服的、親近自然的地,築起自己心中的夢想家園。 「年輕的時候總是在想,以後我如果有一棟房子的話,不知道會有多開心。55歲這年我決定重拾當初的夢想,一看到這塊充滿純淨綠意與冷泉相伴的地,就彷彿回到嚮往已久的鄉野,30分鐘之內就決定買下了!」陳氏夫婦的船型屋(南投) 「從小,父親常常灌輸我『爸爸有塊地,你要不要想想看以後能蓋出什麼樣的房子?』,我一直把這些話放在心底,幾年前當父親決定清除剩下一半的三合院作為倉庫使用,我心想:與其要這麼大的倉庫,不如改為自宅使用,於是,蓋屋夢想有了第一步的起點。」何氏夫婦的家(苗栗) 「乍看這塊漫草叢生的荒蕪之地,深入之後才發現,太平洋就在我眼前。我移民到台東就是要住在喜歡的地方,過自己想要的生活,要清新的空氣、甘甜的水……這樣的情景,讓我一眼就決定就是它了。」蔡先生和太太的家(台東) 「這一片水源地可說是留下我美好的青春歲月記憶,經過這條兒時的小路時,發現這裡有待售的土地,我思考了兩天就決定下手買了。這樣的過程反倒像是從小立下志願一般,終於實現在這片隱蔽都市叢林裡的桃花源蓋了自己的家園。」蘇先生的家(嘉義) 「剛開始我們沒有注意到這塊地,仲介也沒有介紹,因為他們覺得三角地應該沒有人會喜歡,反而是我們在第一眼看到這塊地時,就有一種心有所屬的感覺,好像有一個緣分在。」李先生和太太的家(宜蘭) 「父親在世的時候,老是想著要一塊自己的地蓋自己的房子。直到父親離開,都未曾實現。但這個蓋屋夢卻深植在我和妹妹的心中,縈繞不去。」河馬太太的唐風宅(苗栗) 只要有決心,蓋屋的夢想其實離你很近 本書發掘20個遍布山林、田園、濱海和都市的自力圓夢故事,這些如你我一樣的平凡人,看他們如何貫徹勇氣和夢想,下定決心實踐自己的造屋夢,從「退休」、「度假」、「轉職」、「移居」不同的生活目標,譜寫出自己的下段人生幸福劇本。 想要蓋房子,如何選塊好地最難 在最初決定自力蓋屋的時候,你是否也面臨到相同的問題:「該如何挑地?」 要選哪塊地,才不會挑錯,哪裡的土地才適合居住? 濱海的地在颱風來的時候會不會淹水? 山坡地要怎麼選才不會選到土石流的氾濫區? 在看地的時候有什麼需要注意的地方? 該找代書還是直接找地主……? 這麼多問題,究竟該怎麼決定才對? 本書精心整理找地蓋屋的4大步驟,為你一一解答心中的疑惑。 STEP 1「找地、選地的程序」 42個選地不出錯Q&A。為你解析各類土地最容易遇到的問題,培養你篩選土地的精準眼光,讓你不當冤大頭。 STEP 2「妥善的資金規劃」 23個集資最方便法則。買地蓋屋最怕遇到錢不夠用,本書為你解析如何善用你的資金,並整理出各類獲得資金的管道。 STEP 3「購地、蓋屋的法令規章」 40個常見法令詳述。歸納自地自建的過程中,最需要知道的法令條文,讓你避開可能的風險。 STEP 4「造屋流程和規劃」 18項蓋屋流程須知關鍵。詳述造屋流程中的各項關鍵工程,讓你清楚營建商、工班在做什麼,以免被工班呼嚨。 本書共條列115個在找地蓋屋的過程中最常發生的問題,圖文並茂的解說,為你解開心中的疑惑。 同時並製作詳細的流程計畫表,Step by Step解析如何購地、買地、造屋的流程,並條列可能的花費。最後介紹全台的購地潛力區,為你分析哪些地區的土地正夯,具有增值的潛力,提供讀者在自地自建時的參考。

土地開發與規劃設計應用(2016最新版)

房地產藍海策略,「創意的規劃設計」將是影響成敗的關鍵,房地產業者在面臨土地難求、地價節節攀升之際,豈能不謹慎從事?! 集合住宅占居房地市場上的大宗,但長期以來,集合住宅除帶來現代化的舒適便利外,同時也造就人與人之間的疏離感與管理上的弊端;本書即希望導引讀者認識什麼是真正的「好宅」,而非空泛的豪宅。 當你兼具豐沛的建築設計知識與鑑賞力時,將得以參與設計的心情和設計師共同完成土地開發的終極目標,創建優質住宅,繼而口碑、身價齊揚!

我和建築師一起蓋了一棟歪斜的家

國際知名的建築師和屋主夫妻,到底腦袋在想什麼啊? 方方正正的不蓋,為什麼偏要蓋歪歪的? 歪歪斜斜的家,這樣還可以住人嗎? & 日本知名建築事務所Atelier bow-wow設計的「Sway house」建築設計過程全公開。 四格漫畫、配上簡單詼諧的對白,史上最輕鬆帶你看蓋房子的完整始末。 & 人一生中購買的最大商品,應該就是自己的家吧! & 找地、買地、蓋房子,比起直接買現成的房子,耗時、耗體力,更是耗腦力。在廣告公司工作的丈夫和插畫家的妻子,某天毅然決然的決定要蓋一棟自己的家。自此開始整整耗時兩年,期待又煎熬的築巢之旅! & 永井夫妻用詼諧風趣的漫畫,鉅細靡遺的描繪出箇中的期待、苦惱、愉快、搖擺、滿足……輕鬆歡笑之餘,也詳盡描述了蓋房子時面對的問題和因應對策。 & 「下次想住在寬敞,有很多儲藏室的地方!! 工作間也要寬敞!! 反正要搬家 買吧!! & 咦!? 買房子? 公寓大樓,或者透天厝? 委託建築師好像比較好,可是一定很貴,太勉強了!!」 & 有一個自己的家,是每個人都有的夢想。無奈預算有限,沒辦法恣意地挑選。所以便宜行事,挑一間最符合預算的公寓?還是設計還算可以的透天厝?作者永井夫婦為了堅持設計品味,面對人生最大型的商品絕不妥協! & 「基本設計完成後,找了三家公司估價,預算大幅超出。就算是最便宜的,也超過了一千萬日圓! 受此打擊的妻子,好像已經變成『夠了,什麼都好………』的樣子了。」 & 如果完美的設計格局,估價之後整整超出預算好幾百萬,要怎麼求解? & 建築事務所Atelier Bow-wow到底是提出怎麼樣的改良方案,不僅通過預算、讓屋主夫妻接受,更驚呼「是一個不輸給基本設計案的有趣設計」,讓插畫家妻子找回精神! & 《我和建築師一起蓋一棟歪斜的家》是一本對於想要蓋住家的人最好的引導。 & 公寓大樓好,還是透天厝好? 格局已經定型的成屋?還是客製化的房子? 先買土地?還是先找建築師? 和建築師一起蓋房子好像很貴? 身為屋主對於自己的家的思考是? 預算超過了,怎麼辦? & 種種發生的狀況和問題,透過作者詳細的描繪,帶領大家認識蓋房子的困擾以及成就感。 & 本書用四格漫畫以及簡單詼諧的文字,跟著作者永井夫婦的腳步,歷經不動產商不斷的誘導買成屋、貸款的時限以及房租的壓力,經過漫長的抉擇後,最後決定與建築師塚本由晴、貝島桃代所成立的Atelier bow-wow一起蓋一棟歪斜的家! & 最輕鬆、有趣的方式進入與建築師一起蓋房子的世界,讓人馬上想要找建築師一起蓋房子。不僅如此,還有數篇對於建築深入剖析的短文、以及可以拿來參考的蓋房子指南。 & 看了本書之後,和建築師一起蓋自己的家,不再是天方夜譚了。 & 現在隨著永井夫婦一步一步規劃實現「永井家」,也開始想像你的理想住家的藍圖吧。 & 本書特色 & ◆用幽默詼諧的四格漫畫,帶領你一打開就停不下來 & ◆穿插的幾篇由建築師真壁智治、塚本由晴所撰寫的短文。趣味之餘,也可以思考建築之於個人以及建築之於社會的意義。

台灣老花磚的建築記憶

二十年的走訪與溯源, 看盡台灣彩瓷面磚的美麗與哀愁, 重新領會傳統工藝的創意與美感。 & 您是否知道,曾有一種瓷磚風行於世,表面繪製各式美麗的圖案,有花鳥、有人物、有風景,也有各種幾何圖案的創意展現。它們是在臺灣俗稱花磚,也常被稱為「馬約利卡瓷磚」的彩瓷面磚,曾於1920~1935年間流行於臺灣與金門等地,也曾流行於東南亞各國。 & 對當時人而言,以瓷磚妝點自家屋宇,不僅是為了賞心悅目的外觀,也曾是自家財力的象徵。出外打拼的台灣人,回到家鄉為家人蓋一座住宅,並以瓷磚裝飾,成了他們人生的夢想。仔細看這些美麗的瓷磚,可以發現其工法、設計與拼貼方式,都帶著工匠的技藝和屋主的個人喜好。因此,每每會在屋頂或意想不到的角落發現它們的身影,讓人不禁納悶貼在那個位置,是想吸引何人的目光。 & 這些曾被大量使用的瓷磚,在臺灣盛行的時代正逢日本殖民末期,僅出現短短15~20年,便因戰爭與政治更迭而消失。而今日只能從尚存的建物與古宅中找尋,且數量隨時間日趨稀少。因而作者康鍩錫先生懷著對台灣古建築裝飾的深厚情感,花了二十年親自走訪,蒐集各地的瓷磚圖樣。希望能為這短暫消逝的美麗,留下永恆的記憶,為臺灣的建築史留下紀錄,也讓讀者重新體會往日的美感與創意。

找好地,蓋自己的房子:依山傍海農居樂。選塊好地,退休‧度假‧轉職,我的第二人生從蓋房子開始實現

我的房子不需華麗、不需精緻,最重要的是,要能過我想要的生活。譜出自己的人生幸福劇本,就從買塊好地蓋房子開始實踐吧!也許你曾有過這樣的夢想:找一塊舒服的、親近自然的地,築起自己心中的夢想家園。「年輕的時候總是在想,以後我如果有一棟房子的話,不知道會有多開心。55歲這年我決定重拾當初的夢想,一看到這塊充滿純淨綠意與冷泉相伴的地,就彷彿回到嚮往已久的鄉野,30分鐘之內就決定買下了!」陳氏夫婦的船型屋(南投)「從小,父親常常灌輸我『爸爸有塊地,你要不要想想看以後能蓋出什麼樣的房子?』,我一直把這些話放在心底,幾年前當父親決定清除剩下一半的三合院作為倉庫使用,我心想:與其要這麼大的倉庫,不如改為自宅使用,於是,蓋屋夢想有了第一步的起點。」何氏夫婦的家(苗栗)「乍看這塊漫草叢生的荒蕪之地,深入之後才發現,太平洋就在我眼前。我移民到台東就是要住在喜歡的地方,過自己想要的生活,要清新的空氣、甘甜的水……這樣的情景,讓我一眼就決定就是它了。」蔡先生和太太的家(台東)「這一片水源地可說是留下我美好的青春歲月記憶,經過這條兒時的小路時,發現這裡有待售的土地,我思考了兩天就決定下手買了。這樣的過程反倒像是從小立下志願一般,終於實現在這片隱蔽都市叢林裡的桃花源蓋了自己的家園。」蘇先生的家(嘉義)「剛開始我們沒有注意到這塊地,仲介也沒有介紹,因為他們覺得三角地應該沒有人會喜歡,反而是我們在第一眼看到這塊地時,就有一種心有所屬的感覺,好像有一個緣分在。」李先生和太太的家(宜蘭)「父親在世的時候,老是想著要一塊自己的地蓋自己的房子。直到父親離開,都未曾實現。但這個蓋屋夢卻深植在我和妹妹的心中,縈繞不去。」河馬太太的唐風宅(苗栗)只要有決心,蓋屋的夢想其實離你很近本書發掘20個遍布山林、田園、濱海和都市的自力圓夢故事,這些如你我一樣的平凡人,看他們如何貫徹勇氣和夢想,下定決心實踐自己的造屋夢,從「退休」、「度假」、「轉職」、「移居」不同的生活目標,譜寫出自己的下段人生幸福劇本。想要蓋房子,如何選塊好地最難在最初決定自力蓋屋的時候,你是否也面臨到相同的問題:「該如何挑地?」要選哪塊地,才不會挑錯,哪裡的土地才適合居住?濱海的地在颱風來的時候會不會淹水?山坡地要怎麼選才不會選到土石流的氾濫區?在看地的時候有什麼需要注意的地方?該找代書還是直接找地主……?這麼多問題,究竟該怎麼決定才對?本書精心整理找地蓋屋的4大步驟,為你一一解答心中的疑惑。STEP 1「找地、選地的程序」42個選地不出錯Q&A。為你解析各類土地最容易遇到的問題,培養你篩選土地的精準眼光,讓你不當冤大頭。STEP 2「妥善的資金規劃」23個集資最方便法則。買地蓋屋最怕遇到錢不夠用,本書為你解析如何善用你的資金,並整理出各類獲得資金的管道。STEP 3「購地、蓋屋的法令規章」40個常見法令詳述。歸納自地自建的過程中,最需要知道的法令條文,讓你避開可能的風險。STEP 4「造屋流程和規劃」18項蓋屋流程須知關鍵。詳述造屋流程中的各項關鍵工程,讓你清楚營建商、工班在做什麼,以免被工班呼嚨。本書共條列115個在找地蓋屋的過程中最常發生的問題,圖文並茂的解說,為你解開心中的疑惑。同時並製作詳細的流程計畫表,Step by Step解析如何購地、買地、造屋的流程,並條列可能的花費。最後介紹全台的購地潛力區,為你分析哪些地區的土地正夯,具有增值的潛力,提供讀者在自地自建時的參考。

石港‧春帆‧城居:2012宜蘭厝烏石港計畫

石港、春帆、城居--宜蘭生活新想像1994年,「宜蘭厝」開始帶起持續不斷對於「良好生活品質」的熱烈討論與實踐行動。近年來,從整體自然環境改變到雪隧開通,宜蘭的城鄉發展、人口組成、生活方式都產生了變化,新的建築技術觀念亦不斷地提升,關於良好生活品質的定義,實有與時俱進,繼續探討之必要。2012年的「宜蘭厝烏石港計畫」,以烏石港開發區為基地,討論宜蘭都市區域內住宅的營造方向。「石港春帆」為古來蘭陽八景之一,描寫的是早期烏石港商賈往來絡繹的場景;因此這次的「宜蘭厝」結合烏石港既有的人文意象,也加入都市計畫營造的「城居」想像,除了持續關注地域特性、生活文化及環境永續發展概念,也將低碳城市與綠建築納入討論。希望透過對話方式,匯聚不同觀點,建立公共議題,尋求地域性特質的深化,產生國際性效果,為當代宜蘭住居尋找新風貌。「宜蘭厝烏石港計畫」系列活動以三年為期,自2012年4月起分兩階段展開,第一階段活動內容包括:論壇、競圖、競圖成果發表展。第二階段辦理民眾建屋助成、示範屋興建及推廣活動。本書作為第一階段活動紀錄,收錄論壇、競圖評選過程及參賽作品內容,讓對話平台更形擴大,並藉此延續專業界與社會大眾對於「良好生活品質」的關注與討論,進而提升整體住宅設計與營造品質。

邁向幸福建築

張裕能,臺灣知名地產行銷機構甲桂林廣告的創始人之一,從甲桂林廣告成立開始,他就以獨樹一幟的方式挺拔於業界。他是臺灣最早以藝術意境行銷住宅的人,早年從事房地產代銷事業時,就常以知名建築師、文學家的作品來隱喻建築物,因而也在代銷界被稱為是“美學行銷”大師。2009年,他在北京所策劃主導的「當代MOMA」,被美國《商業週刊》和《時代》這兩大世界頂尖雜誌評選為“中國新十大建築奇觀”以及“世界十大建築”,被譽為中國當代建築奇蹟。但其實他的建築,在台灣早就受到了最高端人士的廣泛肯定。每當人們經過淡水紅樹林,都會注意到兩棟令人為之驚豔的現代建築,那就是他所一手打造的水岸豪宅「藍海」及「海納川」。還在說台灣沒有現代建築嗎?透過這本《邁向幸福建築》,不但用藝術的眼光來呈現「藍海」及「海納川」,讓建築能展現出詩一般的美感,也使我們看到台灣也有世界級的建築設計,更能感受到台灣自然環境的美好。

Cafe & Restaurant

超優質!韓國室內設計書中文版收錄世界各地咖啡館與餐廳的經典設計案例,讓你感受設計者的用心和巧思,享受這場完美的視覺饗宴。讓設計建構美學.讓美學貼近生活.讓生活充滿創意本書特色本書除了室內設計的展演外,還有各式創意家具及裝飾品的介紹,讓你更深入了解設計美學,並搭配精美全彩圖片,讓閱讀《Interior World》終成為一種享受、一種時尚。

回鄉,改建老房子

●20個回鄉人與老家一起再生的感動故事●過去與現在空間變身對比,讓老房子展現新生命的創意提案●防水、壁癌、管線、裝修費用配置等裝修老房子時常見的疑難雜症全解因為離開過家,才想起了家!戀戀老房子,讓回家成為生命的幸福起點!有一群人在台南尋找老房子,進而改造老房子,帶動一股老房子深度旅遊的風潮,或是在民宿,或是在餐廳,或是在工作室,老傢具、老傢飾所散發的人情味在百年古都巷弄間彌漫,年輕人可以不再離鄉背井,高唱「台北不是我的家」,而能回到故鄉經營生活,體現生命的況味,讓「回家」成為生命的幸福終點。如果說朋友是老的好,那房子能說老的好嗎?老房子記錄著你在父母眼中,可比阿姆斯壯踏上月球般的孩提第一步;也曾在沒有冷氣,揮汗如雨的老房子,吃著冰棒,一起蒸發你的青春……,這些共同承載的記憶層層累積,幻化為對老房子的眷戀,離不開老房子,因為不論多老,每個人心中都有鄉愁。20個動人的回鄉改建老房子故事,有結婚生子的他們,回到生命的原點,延伸老房子的記憶;有頤養天年的他們,捨不得每天與鄰居串門子的例行公事;有土生土長的他們,回到樸實的小鎮展開了與心對話的藝術創作旅程。也只有看盡人生百態的老房子,能夠靜靜地蒐藏這麼多的故事,一盞燈,一片門,一個角落,手作的痕跡在這個強調天然手工的年代,彌足珍貴。然而,一般人應該很難想像住在比自己年紀大好幾輪的老房子,80高齡的日式宿舍被形容為???(龍貓)裡的房子,多了幾分神祕感!居住其中的人,用想像力擴展老房子的空間。無可避免,老房子有它年久失修的缺點,但是老房子的改建,在於住得舒服,住得有感情,拉扯之間,許多老房子的原貌只是畫上淡妝,仍舊風華,磨石子、洗石子地板依舊在炎熱的夏天提供涼意。老房子重生的過程,彷彿時間靜止在這面牆,年少的塗鴉重新上漆,剎那的失神,是回憶的魔法,就讓我們跟著20個回鄉人,看他們與老家一起再生的感動故事吧!○我一直以為我的童年過得很不快樂,直到我生下女兒,才發現其實我童年的生活環境是幸福的,所以我又回到了宜蘭。而這荒廢多年老宅是我跟弟弟賺第一筆零用錢的地方,我一直聽到它在呼喚我,要我回去拯救它……。(宜蘭.吳淡如)○在基隆土生土長,共同承租了基隆廟口40年透天老宅作為工作室,在樸實的小鎮裡展開了與心對話的藝術創作旅程。(基隆.王傑與袁朝露)○考量養老生活及家族第三代出生,不敷使用的空間必須為適應未來生活而調整。(高雄.洪博東)○家的定義就是有家人在的地方吧。無論離開家多遠或多久,這裡還是我最終應該回來定居的地方。(嘉義.劉美玲)○老房子裡有我童年的回憶,讓我想起小時候在阿里山上開老火車頭的爺爺,住在裡面彷彿可以讓過往的美好繼續留存。(台中.李承峰)○因為要成家了,所以回到這棟爺爺親手建蓋的老公寓,展開新的人生階段。(台北.吳孟錩)○從山上回到城市開民宿,我希望提供旅人們即使在外也能有像回到家的輕鬆,生活、工作、改變自己的步調。(台中.賴乃伸)

NEW SPACE4:健康&運動

隨著現代人生活方式的改變,建築設計不論是功能性還是美感,都朝著不同的設計方向演進,而室內空間更是能藉由設計者的巧手與構思,創造出人們心中最深沉的自己與空間對話的藍圖。本書特色為了讓更多的設計發光,本書收錄了世界各地與健康有關場所的空間設計案例,全書以精彩大圖呈現,將全球從建築到室內空間、從人文到生活的美學創意、從現代設計的角度提供了無限的空間概念平台,讓創意進入生活無限延伸。

光在建築中的安居:如詩的凝視

光與空間在某些特殊情況中,的確有可能達到「瞬間詩意」氛圍的生成,或許可稱此為光對空間的極限表意作用。在此一瞬間,不斷流逝、一去不復返的隱藏記憶被凍結隱沒了,轉而出現的是一種超越線性延伸,可被換置壓縮、並存、恆久,可一再臨現的時間。從很多面向來看,為數眾多的現代人都生活在不適於「安居」的建築環境裡,現代人的生活好像已經不是在土地上的生活,多數建築空間都滲雜著選擇性矯飾的風尚,或是為了「不一樣」而不同;一切皆吸食著虛偽表象的僅存養分,而我們卻仍繼續追求表象的迷魅魔力,有意地逃避表象複製的去差異化力量。當代建築空間中的光現象透過各種形態的光而被喚醒。光永遠不會受縛於空間造型之下,它會凝凍空間實體的形貌。看似不動的建築空間往往能透過光的轉向而變異。光在當代建築中不是為了迎合喜新厭舊式的酷炫,也不是為了營造迷魅幻見,而是藉由讓事物滑入「曖昧不明」,以在日復一日的稠密泥沼中開闢一處暫時的「相遇之所」,對抗支撐事物表面意義的幻見,指向「觀念的可感呈現」,把感性從觀念的限制那裡解放出來。