瘦金真經

瘦金體是美的化身,是極美的代名詞, 等同書法界的勞斯萊斯:高貴、尊榮、不同凡俗、君臨天下。 本書單刀直入,直接挑出練瘦金的亮點,不做字典式的廢話編纂,不做夢囈式的書法形容。全書招式內力心法口訣,以濃縮成一首詩詞的方式呈現。該口訣,縮龍成寸,字字都有詳盡精闢的闡釋;圖文並茂,招招都有生動心象的例說。 四大特色 新穎:字裡行間以輕鬆風趣的小故事,書寫作者研習瘦金體以來的感動與發現。搞笑,但又蘊含哲理。 神效:提供作者親身驗證過、按表操課即可成功的瘦金體上手歷程,以及學習此絕美神體的心態與方法。體驗者均同感:有為者亦若是。 典範:收錄祖師爺宋徽宗最經典的揮毫與提款,件件精品,練功典藏兩相宜。 解惑:開闢答客問區,詳述身為一名瘦金體老師,被問到煩的七大提問。對於想習練瘦金體的人,最想問的,都先幫您回答了。

張大千:三千大千

大千乃大千世界 即三千大千 & 與逸琳法師有緣千里在上海禪定寺相會,給俗名張正權改法號後,大千的一生起了重大轉折。這位中國近代繪畫史上,赫赫有名大畫家——張大千,其藝術創作震驚畫壇,尤其晚年的潑彩畫作讓他享有世界頂極大師尊崇之譽。 & 筆者對大千先生藝術創作和生活軼事,有很多想寫的衝動和靈感,提筆為文在溫哥華世界日報藝文采風發表十篇,此際也正是在中國、香港、台灣各中國字畫拍賣場,大千先生畫作屢創高價紀錄時刻。 & 「三千大千」即「大千世界」,也是「大千」也。將胸藏萬物,觀廣探微,包羅萬象,納入自我之「大千世界」,再融入世界之大千,再將世界之大千,融會入自己之「大千世界」。可以這麼說:大千乃大千世界,即三千大千!

王羲之法帖精粹

王羲之法帖精粹王羲之,東晉人,後世尊為「書聖」,其書法被譽為古今之冠,甚至以「飄若浮雲,蛟如驚龍」、「龍跳天門,虎臥凰閣」來形容他的造詣,1700多年來後世無人能將其超越。《蘭亭序》為王羲之最著名的代表作,被稱為「天下第一行書」、「法帖之冠」,各代名家無不悉心鑽研,唐太宗李世民深愛王羲之書法至極,下詔求帖,甚至將《蘭亭序》作為陪葬。臺灣商務印書館推出「王羲之法帖精粹」為機緣難得之遇,收藏者齊濤先生偶於日本古書店獲得《柳公權書蘭亭序》、《王羲之唐搨十七帖》兩份至寶,方能出版見諸四方,其珍稀難得之處如下:壹、版本稀有別無所見:《柳公權書蘭亭序》從木板封面上看,有某博物館編號,這證明是在戰亂的非常時期流出的。其次在封底上標明是明治七年官許摹刻,刻文精細。《王羲之唐搨十七帖》王羲之的墨跡,從東晉末年,到唐太宗時代的兩百多年,因戰亂頻頻,真跡早已片紙無存了,今傳多為宋搨本,唐張彥遠《法書要錄》記載:「《十七帖》長一丈二尺,即貞觀內本,一百七行,九百四十三字,烜赫著名帖也。」因此此唐搨本更為難得。貳、大家之作值得收藏:《柳公權書蘭亭序》世人不乏歌頌蘭亭序者,但蘭亭序有八個版本,俗稱「蘭亭八柱」,史上有見褚遂良、歐陽詢、虞世南等名家摩刻蘭亭序者,唯柳公權書蘭亭序為世所僅見,兩岸故宮均未見收藏。柳公權是唐代書法大家,在書法界素有歐、柳、顏、趙四大家之稱。在唐代他寫蘭亭序,一改其他書家作風,完全以自己面貌出現,不摩、不仿,以真實的柳書來表達王羲之蘭亭雅聚的風情和精神,尤其值得珍視。《王羲之唐搨十七帖》唐太宗於貞觀十三年(西元639元)敕命求帖,並令起居郎褚遂良、校著郎王知敬等人加以校定。由內府收藏了王羲之書二千二百九十紙,十三帙百二十八卷。因為是細工,複製不易,搨摩極費時間。而且要在太陽升起與日落以前,光線最好的時刻從事,陰雨天當然是要歇工的。還有搨書人年輕、年老的都不行。前者沒有經驗、後者沒有眼力,更重要的是才能之有無,需要慧心巧手與高深的修養,所以搨書有失敗的、有成功的。因此唐代的官搨本是出於高明之手,這樣的製品早已不易見、不易得,因此更值得購入珍藏。參、古法手工精製裝幀《柳公權書蘭亭序》全帖以彈簧折精表成冊,延請資深裱褙工匠師傅以手工一本本製作而成,書帖內頁以高磅細紋紙精印,封面則以寶藍絲綢古法裱褙,全帖工序細膩繁複,當屬逸品之作。《王羲之唐搨十七帖》書頁以骨文紙印製忠實呈現原件風貌,並採古法線裝工序本本手工製作,由資深專業師傅以手工方式逐頁對齊,經打眼、紙捻、包背,再與經布裱背的封面一起穿線縫製而成。肆、專屬訂製大器書函為珍藏《柳公權書蘭亭序》、《王羲之唐搨十七帖》二帖,賡續前人心志,特製專屬六合式錦織函套,並以真絲內襯裝盛,按古制工序純手工製作,以期完美展現時人親炙珍稀墨寶的雅緻之趣,因費時費工僅能限量製作,謹獻給愛好文物藝術的雅士。

古今對聯編選輯:書家揮毫必攜

對聯是中國文字的一種特殊作品,也是最經濟和最精粹的文學藝術;它可以寫景、可以抒情、也可以言志,有著無窮的情趣,是中國傳統上最普遍又最綺麗的民間文學,是值得珍視的寶貴文化。 & 對聯按用途、使用場所或字數來分類,習慣上可分一般聯(宅第、廳室、亭閣、祠廟)、春聯、賀聯(福壽、婚喜、學業、致富、品德)、輓聯等四類。其中以賀聯及輓聯使用較多。但本書摒除寫於白布幅用於哀輓往者的輓聯,而以其他對聯為彙編內容。

王羲之唐搨十七帖

王羲之的墨跡,從東晉末年,到唐太宗時代的兩百多年,因戰亂頻頻,真跡早已片紙無存了。這本《十七帖》的收藏家在前言中細說此帖之來源,並有孫過庭的跋文解讀:「唯此十七帖,相傳真的當時臨入官卷中,而諸搨故在人間,幸不散亂。乃馬莊甫所摩刻,玩其筆意,縱橫有鸞舞,蛇驚之勢,而氣象仍從容閑雅,不束縛步法,而亦不離於法,......書家若得是帖臨摩三昧,何患不升右軍之堂與之神遇哉。」這幾句話是孫過庭所寫的,所鑑定的,由此可證它應該是難得一見的唐搨十七帖之珍本。本書特色★《十七帖》是「書」中之龍。★鑑賞草書之美的重要字帖參考。★附有小楷釋文,易於理解參考。★唐搨本較之宋搨本更珍貴。

臺灣畫家梁奕焚

「創造」是藝術家的生命泉源,「努力」是千錘百鍊的過程, 而「靈感」則是不止息的索求,而不是偶然的造訪。 梁奕焚出生於彰化縣芬園鄉,半工半讀完成彰化高工初中部。一九五四年,考進臺北師範藝術科,努力沉潛繪畫。一九五八年,他跟隨現代派大師李仲生學畫, 「一切歸零」後,體會傳統與現代合一,超越時空又能把握當下的創造美學。一九八七年,五十歲的他,獨闖藝術聖地,在紐約SOHO設立繪畫工作室,追逐藝術 家的大夢。SOHO十年,以黑美人系列與內聚臺灣民俗元素的畫作,獲得畫廊、媒體及收藏家的肯定,展露頭角。這證明大師所言:藝術的國際化必須建立於民俗 的土壤。 梁奕焚從事繪畫六十年,平常有所感受常訴諸文字,積累不少文章。故企編林明德,特別將本書規畫成兩大篇章:上篇〈梁奕焚這個人〉,細訴梁奕焚的故事及藝術觀點。下篇〈平面畫展〉則以全彩呈現七大主題及梁奕焚生平大事紀,以窺其生命風景全貌。 本書特色 梁奕焚為國際知名的畫家,以黑美人系列而聲名大噪。本書不僅收錄梁奕焚的繪畫,更收錄梁奕焚的個人創作與藝術理念。

輕鬆寫好硬筆字:胡錫恒現代硬筆行書

本書分析了硬筆書寫的特點,結合現代認知理論,提出獨特的個性化練字法。以構字為基礎,通過拓展和發揮,塑造個人的書寫風格。新方法以原書寫為起點,簡單 易行,立竿見影地提高學生的中文、英文和數字的書寫水準。對於硬筆書法創作,作者則主張既要繼承傳統書法的精髓,又要立足硬筆,揚長避短,大膽創作。書中 展示了大量中、英文和數字的書寫範例,多種硬筆書寫創作,不乏創新之意,令人耳目一新。

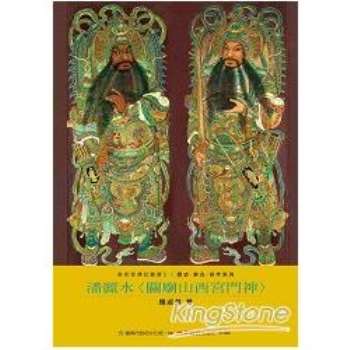

潘麗水:關廟山西宮門神

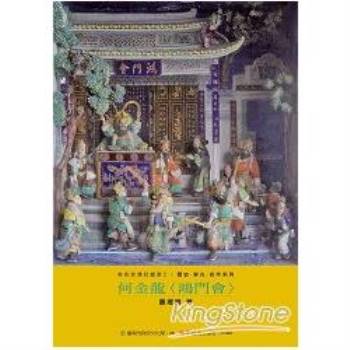

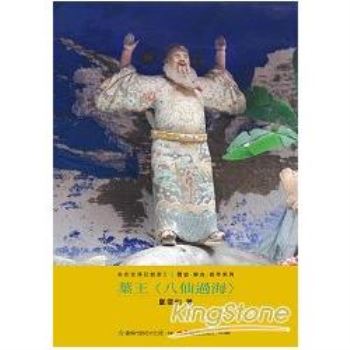

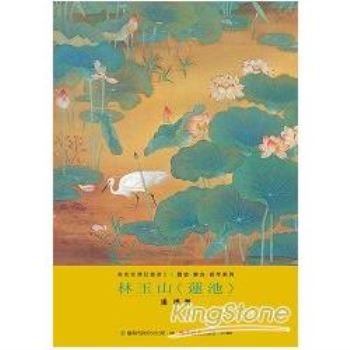

本叢書主要內容涵蓋臺南相關的知名前輩藝術家,以每位藝術家挑選一件最具代表性的作品從中探討,並涉及其生平、背景、時代意義並與其他畫作之介紹,撰文方向深入淺出,以學術為底、大眾化為訴求。

朱玖瑩:且拼餘力作書癡

本叢書主要內容涵蓋臺南相關的知名前輩藝術家,以每位藝術家挑選一件最具代表性的作品從中探討,並涉及其生平、背景、時代意義並與其他畫作之介紹,撰文方向深入淺出,以學術為底、大眾化為訴求。

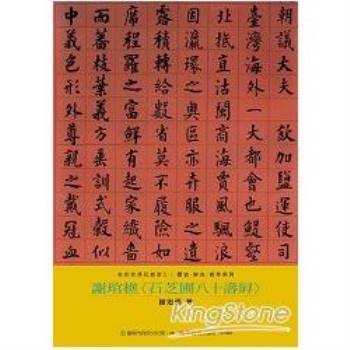

謝琯樵:石芝圃八十壽屏

本叢書主要內容涵蓋臺南相關的知名前輩藝術家,以每位藝術家挑選一件最具代表性的作品從中探討,並涉及其生平、背景、時代意義並與其他畫作之介紹,撰文方向深入淺出,以學術為底、大眾化為訴求。

李燕睎你如何畫牡丹

這本牡丹花的教學畫冊,採取一邊畫一邊拍,像實境錄影的連環動作,由簡入繁,循序漸進,作解析式的示範教學。李燕睎老師累積了數十年的經驗,傳授了畫牡丹 花的獨門技巧,其中有師承,也有自我研發和創新,每一朵花的形成,都是李老師精心的傑作。她更把畫牡丹花的原則,提綱契領,將最精華的部份毫不保留的和我 們分享,千金難買,可省下學畫者不少摸索的時間,對熱愛牡丹花的習畫者,是一本珍貴而不可多得的畫冊。&

感:感受、感動、感恩、感悟

一個小時候偷拐騙的人,為甚麼可以讓身邊所有的人都愛他? 一個平凡的單親爸爸,為甚麼可以讓人因為他的話語而落淚? 一個學無常師的書藝家,為甚麼可以用他的書法激勵人心? 翻開本書,可以讀到每一幅書法背後的動人故事….

崇高之美:彭明輝談國畫的情感與思想

透過千年來的國畫史 我們就像是在見證中國人的情感變化和生命歷程 彭明輝(心靈勵志暢銷作家,《生命是長期而持續的累積》作者): 我開始認真研究國畫,原本是想要從國畫去體驗,中國人在數千年歷史內有過哪些偉大的情感與人格,以便回答自己「人活著有什麼值得追求的?人活著有什麼值得珍惜的?」 後來,我在范寬與五代的山水畫裡,領略到國畫背後莊嚴、崇高的情感世界與思想,也藉此看見自己內在世界裡,那一份莊嚴、崇高而近乎神聖的情懷, 因而確信:人活著,有遠比名利更值得追求、領會的精神世界等待我們去開發。靠著這份信念的引導,我才走出虛無。 跨出狹義的繪畫藝術, 心靈勵志暢銷作家彭明輝援引書法藝術的精神、 《史記》記載中孔子與季札的音樂美學, 以及彩陶、青銅器的特色為佐證,相互發明, 結集成《崇高之美:彭明輝談國畫的情感與思想》,勾勒出先秦以降的中國美學精神。 藝術保留人類數千年的情感變化,直透、鮮活有如往昔,認真揣摩可以感受到許多超乎言詮的情感、胸懷,有如跟千年前的古人當面對話。 周朝以來中國有其一脈相承的美學精神,特別重視藝術形式、內在情感和人格三者不分的緊密關係,使得藝術創作突破「雖小道,必有可觀者焉,致遠恐泥」的格局,變成一個值得以生命相許的終生職志,也因而讓我們有機會藉由國畫名作而看見前人偉大的生命丰采。 彭明輝新作《崇高之美》力求深入淺出,論述的視野也遠比傳統國畫更寬廣:它以國畫為探討的焦點,但是把討論的背景安置在中西繪畫的對比,以及彩陶、青 銅、先秦音樂美學與書法的精神面貌。本書視野橫跨古今中外,用以相互發明,企圖藉此較周延地掌握中國繪畫的美學與文化特質,從而釐清在這中西文化衝突的時 代裡,我們該如何進行藝術、美學與文化的取捨與傳承。 【隨書附贈】范寬《谿山行旅圖》、李成《寒林平野圖》複製版海報各一張

如何欣賞書法:書法的風格與格式

學了寫書法,就能欣賞書法嗎?欣賞書法要看什麼? 面對一件書法作品,要如何判斷它的好壞高低呢? 史上第一本系統性分析欣賞書法的細節與秘訣, 讓你真正看得懂書法,掌握書寫書法的要領。 很多人學習書法多年,也未必能夠欣賞書法。時代雖然日新月異,但一位有文化素養的現代人,對書法藝術能了解多少,多少也代表著其文化水平的深度。 本書作者侯吉諒,是國內著名的書法家及詩人,他對於「如何欣賞書法」有一套獨特的見解;在本書中,他以清楚的脈絡,條理分明地講述書法的風格與格式,帶領讀者明確認識「欣賞書法到底要看什麼?」 本書從書法最基本的點畫、單字結構、時代風格、作者風格、一件作品的細節、書寫的格式——尺牘、冊頁、手捲、條幅等,詳細解說欣賞書法的祕訣。 而書法是文化的根本,透過這本《如何欣賞書法》,讓喜愛書法的人有系統地了解書法,進而喜愛書法、學習書法,擁有正確的觀念與態度深入欣賞書法,從而理解時代的風格對生活、文化的影響與意義。 &

文山春秋:水墨浮世流光

政大駐校藝術家& 記錄文山四季 本書作者李賢文受邀於政大藝文中心藝術總監黃巧慧女士,以一位駐校藝術家的身分,水墨寫生創作、文字反省記錄2013年文山木柵一帶四序遷流的人間景象。如以早春時節,枝頭上的﹝窈窕杏花﹞,道盡了冬去春來的無限生機;以茶田休耕,做為綠肥的黃色﹝魯冰花田﹞,感恩其一開一謝的犧牲,不僅滋潤大地,成就了茶葉的生命與芳香,更見證天地萬物所擁有的尊貴與自信。 & 仲夏時期,貓空壺穴上那沁人心脾的隱瀑,讓畫家不禁有﹝泉自奔忙,月自遲﹞的感嘆,渴望在音浪的苦迫中,活出如月的寬柔。﹝指南山下﹞一作,畫家以層疊式高遠的宏偉氣勢,又帶點深遠可行、可望、可居、可游的豐富構圖,從視覺焦點的紅磚色政大藝文中心為起點,垂直往上逐步畫出盤旋的山路,雲霧繚繞的山巒,還有遠景極目之處的指南宮。下方前景中,景美溪畔那三三兩兩即將畢業的莘莘學子,畫家對他們的期許是,不在於未來的壯志、金錢與遠方,而是在於眼前的創造、想像與實踐。整幅畫作寓有「天行健,君子以自強不息」之深意。 & 思維變與不變& 繪下時空交集&&&&&&&&& 本書不僅僅是記錄時序表面的殊相變化,更追求永恆不變的堅固內在,藉由思維「變」與「不變」的界限,並以畫作探討「時間」與「空間」的交集。如﹝貓空百年茶事﹞一畫中,畫家以貓空為腹地,畫出了「過去」與「現在」,「美好」交織著「善意」的半寫生、半記憶的﹝貓空百年茶事﹞一畫。畫面中,觀畫者可隨著空中飛翔的大冠鷲,俯視現今採茶的茶婦,還有茶事方歇後,種植耕穫魯冰花束的農友;山間小徑以傘代杖的遊山行人;樟樹步道邊的「張迺妙茶師紀念館」的茶亭處;山深之處金頂輝煌的指南宮。而畫面遠望的左側,煙塵益重,101大樓浮城般隆起。 & 就在一片田疇茶事紅綠交雜中,畫心正中突兀地出現黑白筆墨的田畝。田中央有犁田的水牛及農人,彎身插秧及挑肥的農人。這黑白畫面正是半世紀前,政大美籍教授朗豪華鏡頭下的「木柵」。黑白間隔了彩色,畫中的人事與山水,幾乎可以無障礙地融為一體,然而,木柵文山的美好,就這樣藉由畫筆打破時空的隔閡,瞬間凝固在這畫面的永恆中。 & 在走入文山的四季中,畫家意外走出了固定執著的視野,還給水墨一次詮釋當代都會城鄉的契機。

最新實用七體書法範本

本書特色 ◎本七體書法範本,嚴選常用字數數仟,為坊間同類書籍,堪稱最豐富完備之翹楚。 ◎內容除列有“毛筆字體”:楷書、行書、草書、隸書、篆書外,尚加附“鋼筆字體”:草書、行書倆種,合計七體。 ◎全書編排順序,依照「部首」之前後為依據,故檢索方便、迅速。 ◎附有柳公權基本運筆法七十八式,解析指引簡明扼要,實為初學入門者,最佳範本。&

筆裡墨間:水墨下的鳥語花香

花鳥畫是水墨三大畫科之一 & 描繪的對象主要是花鳥 但各種植物、昆蟲、獸畜等也能入題 花鳥畫不僅是簡單的景物寫生,更承載了一種精神寄託 一花一雀都有它們特定的隱喻 寄情於花鳥是附庸風雅的 那些水墨筆下的花草樹木、鳥雀蟲畜 因為被賦予了那些情懷,更顯靈動 本書特色 花鳥的畫法有三---「工筆」、「寫意」、「兼工帶寫」 工筆描摹---濃墨淡墨勾勒物象輪廓,再按深淺不同分層次著色 潑墨寫意---取物象之意,而不拘泥於物象之形 水墨的意趣在於繪法的搭配 精確工筆---呈現寫實、富麗的效果 隨意潑墨---富有想像空間、行雲流水 兼工帶寫---工筆的寫真與寫意的浪漫,融合了細膩與狂放

梅景秘色:故宮、上博珍藏吳湖帆書畫鑑賞精品集 (上下卷)

精裝,分上、下兩卷,及附平裝別冊,收錄“梅景秘色”展覽所有展品圖像。展示我國近著名鑑定家、收藏家、書畫家吳湖帆曾題跋鑑賞的書畫、吳氏及其家族的收藏,並其親屬和師友之創作。平裝別冊收錄展覽論文、作品說明、作品索引,及吳湖帆紀年對照等。

筆裡墨間:流瀉白際的水墨基礎畫典

中國畫是狂野又內斂的藝術 水墨的演繹 重的是意象而非形似 水與墨、彩色與黑白的搭配 於宣綿之上,表達的不僅是對萬物的描繪 更寄情於筆墨下對於內心情懷與人生的體悟 & 本書特色 & 「形而上者謂之道,形而下者謂之器」,中國水墨畫理論認為太具象的東西是下品藝術重要的是表現看不見的東西,如果太具象,思想難免被束縛。藝術是透過一定的形式(藝)、技巧(術),再現藝術家對自然、人生的思想情感。其塑造物件的構思、結構的完美程度決定藝術品味的高下。通俗地說,藝術是由技巧與思想兩部分組成的。 & 水墨的骨幹在於工筆與寫意之間 工筆白描---潔白傲骨,不設色、不暈染 工筆重彩---白描之外,增添濃麗的色彩 & 水墨的情懷藏於寫意的大小 小寫意---隨興但不狂,具形具意 大寫意---狂放、不求形似、只求意趣 & 人物畫重勾、山水畫重皴、花鳥畫重染 水墨畫,寫意寫趣,畫物表態

縱橫可象: 許靜書法作品集

王家衛「一代宗師」、張藝謀「幸福時光」「英雄」、陳可辛「武俠」, 多部享譽國際電影之書法題字, 中國新生代第一才女 許靜 首本書法作品集。 & 獲奧斯卡、今球獎最佳外語片提名的張藝謀電影「英雄」,參展坎城影展的陳可辛電影「武俠」,與今年可望獲奧斯卡最佳外語片提名的王家衛電影「一代宗師」,三部深受國際評價的電影之間,究竟有什麼共通點? 三片的題字、書法美術,都出自中國新生代第一才女書法家-許靜之手。 本書以經文、書論、詩歌為軸,收錄許靜書法作品,並透過茶、酒,領悟書法之韻味、墨色。最後,書法在電影中穿越時空、自由行走。 古典與現代、懷舊與時尚、溫柔與氣魄。 許靜的書法,有茶的清香、酒的醇味、詩的意境、武術的張力。 這是一本可以聽著王菲的歌,緩慢品味的書法作品集。

陳澄波全集第五卷 速寫Ⅱ

陳澄波(1895-1945)全集共16卷,綜觀畫家生涯與美學演變的研究參考依據 第五卷收錄約一千二百餘件速寫作品,提供陳澄波的繪畫藝術觀察新視點 & 陳澄波現存的素描簿計有38本,其中含圖、文頁面約有1218面。最初的年代標記「1925年10月24日」出現於素描簿SB01,為裸女素描;最晚的「1944年4月5日」則出現於素描簿SB34,是嘉義公園的寫生;期間僅1943年無查獲年代標記。畫面主題以裸女素描、風景寫生、街景寫生居多,間有人物速寫、靜物素描等等。媒材方面以鉛筆畫為主,僅有少幅毛筆畫、鋼筆畫。而對於對象物的掌握,不論是外形或是明暗表現,皆著重筆線的運用,不敷彩亦不著色,惟鋼筆畫系列綴有墨水暈染的局部強調。 由於38本素描簿至今為止不曾被完整發表,致使常見的介紹方式偏向少幅且單一脈絡的資料性援用,本卷從38本速描簿中的分別選出約1200餘幅作品,期待此資料能為此項研究繼續開拓新領域,展開不同面向的探討。

臺灣傳藝全集第一卷:廖慶章

一百八十五件作品彩色圖版、一篇專文圖版文字解說、參考圖版、年表與大事紀以系統性的追溯,豐富的作品收錄綜觀廖慶章在廟畫、紙本彩繪、水墨上的多樣表現廖慶章(1959~),雲林麥寮人,國中畢業後隨彩繪師父丁清石習畫,歷經三年四個月的學徒生涯後,再投入彩繪師父陳炳伸門下繼續精進,服完兵役後自立門戶,二十多歲便以台南為軸心,完成了台灣南北多間廟宇的彩繪工程案,逐漸奠定了其在台灣傳統彩繪界的名聲。隨後成家生子,學習子弟日益增多,人生與事業皆可謂早有所成。但廖慶章並未停下學習的腳步,有感於廟宇彩繪作品難以保存,1990年他再向畫家鄭宏章、蔡茂松學習素描與水墨山水,以紙本展開生涯的另一面向。1997年他開始積極投入公私立單位主辦的各項競賽與展覽,同年便入選當時台南縣政府主辦的「台南縣美展」;隔年入選「南美展」、「台南縣地方美展」佳作、台南社會教育館主辦的南部七縣市水墨寫生比賽第三名,以及台南市文化中心主辦的第一屆「府城傳統民間工藝展」彩繪類第三名;1999年獲得「台南縣地方美展」桂花獎;2000年再獲得第三屆「府城傳統民間工藝展」彩繪類第一名。至此創作生涯備獲肯定。各項傳統藝術的傳承與教學隨之展開,廖慶章並決意繼續進修,先後畢業於天仁工商、長榮大學美術系。學院思維與傳統訓練之間的激盪,自此形成了廖慶章2000年以後的創作新篇章。本書收錄廖慶章多年來在廟畫、紙本彩繪、水墨等領域所展現的豐富成果,在185件作品彩色圖版之外,亦由美術史學者蕭瓊瑞撰文綜觀其生涯與作品特色,另附各幅圖版之文字解說、參考圖版、年表與大事紀,為廖慶章從傳統至現代、從民俗至古典的多樣表現,提供了具系統性與研究參考性的綜觀。

陳澄波全集第二卷:炭筆素描、水彩、膠彩、水墨、書法

陳澄波(1895-1945)全集共16卷,綜觀畫家生涯與美學演變的研究參考依據第二卷涵蓋炭筆素描、水彩、膠彩、水墨、書法作品二百餘件,揭開陳氏早期作品面貌本卷收錄陳澄波油畫、速寫以外的其他作品,包括:一、書法24件;二、水墨10件;三、膠彩9件;四、炭筆素描92件(其中6件畫在畫作的背面);五、水彩78件;六、其他6件。總計正式圖版有219件作品。此外,尚有17件放入「參考圖版」。書法作品中,除〈朱柏廬治家格言〉外,其餘的創作年代大致落在1924-1927年間,為陳澄波就讀東京美術學校期間所寫。水墨作品大致為就讀東京美術學校時期所畫,其中〈淡水寫生合畫〉是李梅樹、林玉山、陳澄波、楊佐三郎、中村敬輝(陳敬輝)、郭雪湖等人1941年於淡水寫生時合繪,〈山水扇面〉是唯一一件畫在扇子上的水墨畫,創作年代也是最晚的一件。陳澄波的膠彩畫數量不多,現存只有9件,為就讀東京美術學校期間所畫;除四件人物畫外,其餘均畫植物。炭筆素描是本卷中數量最多的一類,且絕大多數是裸女素描,年代集中於1925-1928年,亦為陳澄波就讀東京美術學校期間所畫。水彩數量僅次於炭筆素描。其中29件年代不詳,有年代的畫作中,44件是1924年以前所畫,可知大部分係創作於陳澄波就讀國語學校及任教水上公學校期間,算是相當早期的畫作。無法歸類於上述類別中者,均集中其他類別,包括一張粉彩及幾張設計圖。此卷作品,在數量上或許沒有其他各卷來得豐富,但多屬陳澄波早期創作,且大都未曾公開發表,有其珍貴性,對陳澄波畫風形成之研究,應有極大助益。

硬筆字楷行草三體範本

本書系特將握筆姿勢和書寫方法作整理和示範,只要你參考依循本書所指導的原則和範例,每天花上10分鐘,專心有?地練習,你也能寫出一手漂亮、流暢的字來。

一本就通:中國書法

讓書法從古老生硬的印象中活過來!不用皓首窮經也能對書法侃侃而談,一本讓你利用睡前閱讀時間就能輕鬆吸收的書法史。書中附歷代書法名品、書論年表,讓你一目瞭然、方便查詢。你聽說過蔡倫造紙,但知道誰發明了毛筆、墨條及硯台嗎?想知道隸書是誰創作的嗎?楷書又是怎麼誕生的?米芾為什麼被稱為「米顛」?天下第一行書蘭亭序又是如何輾轉流傳?要如何看懂筆法及章法、要如何選擇範本及讀帖?這些都可以在《一本就通:中國書法》中找到最清楚、完整的解答!《一本就通:中國書法》跳出書法介紹多按時代編排的窠臼,以書體為主角,娓娓道出篆書、隸書、草書、行書及楷書的發展故事,破除大眾長期以來對於中國書法史的誤解和刻版印象,讓書法知識不再古板生硬。每章都有「篇章概述」、「書體流變」、「名家述評及名跡賞鑒」、「實作入門」、「書法小知識」等單元,深入淺出,資訊豐富,各種書體的歷史背景、藝術特色以及名人軼事都能一目瞭然。另外,每章皆配有豐富圖片,並附有精緻年表,整理書中所提到的歷代書法家、書法作品、書論,讓讀者能更深入了解書法藝術的發展。本書分為六章,第一章介紹文房四寶的誕生、類型及歷代名品,並解釋漢字的風格特點及字體構造。第二到六章分別介紹篆書、隸書、草書、行書及楷書。每章的「篇章概述」包含書體的特點及分類,例如篆書具有單字獨立,字與字之間有空白間隔,且字形以圓中帶方或以圓為主的特色。「書體流變」則詳細介紹書體的萌芽期、全盛期、式微期的發展狀況,並佐以豐富圖片讓讀者了解各時期的演變。例如先秦時期的書寫文字開始由篆書轉為隸書,至兩漢期間隸書體定型並發展成熟,因此在漢簡及石碑上多有所見。唐代以後隸書則因楷書成為標準字體而逐漸衰微。「名家述評及名跡賞鑒」則列舉各時期的書法名家與名品,如張旭的〈肚痛帖〉及懷素的〈自敘帖〉。不但會探討這些名品的藝術特點、歷史地位,豐富的圖片還能讓讀者一邊欣賞名作,一邊深入了解筆法及章法的變化與美感。「實作入門」則進一步提供讀者如何選擇書法範本及書寫工具的選擇建議。例如學習行書,可以王羲之的〈蘭亭序〉為範本,並可以書風相近的虞世南〈枯樹法〉及顏真卿的〈祭姪文稿〉為輔助範本。最後,每章皆有「書法小知識」單元,提供書法史上的歷史故事、書法常識及名人軼事。無論是書法的初學者還是領域中的研究者,都能在閱讀本書時找到趣味及新知。

土地讚歌:陳澄波(DVD)

一、阿嬤養大的小孩(1895~)二、國語學校的美術啟蒙(1913~1916)三、故鄉嘉義公學校的服務(1917~1923)四、留學東京美術學校(1924~1928)五、前往大陸(1929~)六、遣返台灣(1933~)七、歌頌故鄉──嘉義、台南、淡水以身殉難(1947.3.25)本書特色陳澄波(1895~1947)是台灣日治時期最具知名度與代表性的畫家。由於「228事件」的受難,更使得他成為台灣文化藝術的守護神。 陳澄波是台灣第一個以油畫作品入選日本帝國美術展覽會的美術家。他以東京美術學校油畫研究科畢業的學歷,卻在作品中表現出猶如『素人』一般拙樸的趣味,成為獨特的個人風格。本次講座,蕭瓊瑞教授將以畫家的生平為主軸,介紹這位偉大藝術家的代表性畫作,聽眾應可藉此認識這位充滿熱情也帶著悲劇色彩的藝術家,對土地深切真摯的豐富情感。

徐悲鴻繪畫全集 第三卷:中國水墨作品

奔馬、人物、動物、花果徐悲鴻百餘幅水墨畫的主題收錄引人領略徐悲鴻水水墨畫的成就與特點徐悲鴻(1895-1953)為中國現代畫家與教育家,擅長油畫與水墨,並能採擷二者之長形成自我風格。本書為徐悲鴻的水墨作品集,依花果、貓、鷹、鵲、雞、禽獸與昆蟲、馬、人物、竹、風景等十類主題,收錄其百餘幅水墨作品圖版,引領讀者透過作品,完整認識徐悲鴻在水墨畫上的成就與特點。