-

排序

- 圖片

- 條列

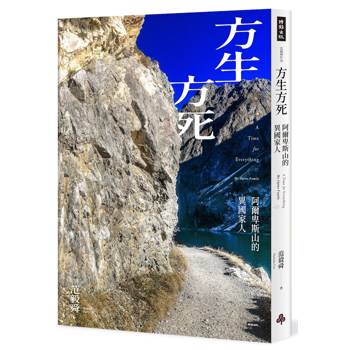

方生方死:阿爾卑斯山的異國家人

從台灣到奧地利的阿爾卑斯山谷,相隔萬里,卻牽起一段四代人的異國情緣。無關宗教信仰、無關交際應酬,僅憑藉一顆真摯深情的心,成為彼此與眾不同的「家人」。作者與一位傳教士,和他位於阿爾卑斯山的家人,結下四代人、超過四分之一世紀的情緣。當神父家人視作者如親之際,作者卻因理念歧異,而與神父從最初的仰望、交心,到漸行漸遠,終至決裂。阿爾卑斯山,千岩萬壑,湖面如鏡,當作者終能以平常心回顧這段與神父跌宕起伏的歷史,神父已溘然長逝。千頭萬緒,隨著造化神秀及山谷家人的親密交流,除了讓作者再次肯定人性情感可貴,更體悟能治癒遺憾的從不是歲月時間,而是發自內心的釋懷與明白。《方生方死:阿爾卑斯山的異國家人》,是范毅舜繼《海岸山脈的瑞士人》、《公東的教堂》、《山丘上的修道院》後,再次以自身成長經驗,以真心、真情拍寫出的生命之歌。

花開時節(全新修訂版)

★美國國家圖書獎得主楊双子 第一部長篇歷史小說★ 歷史╳百合╳奇幻 重返一九三〇年代,見證《臺灣漫遊錄》的創作原點! 滿樹花開,有的花朵掉落泥濘的土地,有的落在潔淨的緣廊。 是誰決定花朵的去處?為什麼有的人過這樣的生活,有的人過那樣的生活? 為什麼世間所有人都只能接受橫暴的命運? 一名頓失至親的迷茫大學生楊馨儀,在畢業前夕意外墜入湖中。一陣嗆咳後再次睜眼,她竟化身近百年前臺中一座紅磚大宅裡,備受寵愛的六歲屘千金楊雪泥,人稱雪子。 從飲食、服裝、擺設到交陪,昭和的摩登風采與地方望族的繁華富麗,如畫軸般在雪子眼前徐徐展開。在知如堂裡,她遇見一群如花木般堅韌的女子:為家族利益定下終身的大姊和雙胞胎堂姊,在主僕關係中求存的細姨和養女表姑,以及雪子的摯友,華族出身、夢想成為大學教授的灣生早季子。當大哥的脫序行徑動搖了知如堂的接班計畫,雪子也不得不違背與摯友的約定,扛起女當家的責任。隨著戰爭陰影逐漸逼近,雪子能否憑藉來自未來的知識與視野,為自己與這群姊妹們闖出一條不同的道路?她們在傳統規範與自我理想間掙扎,卻依然在現實夾縫中奮力綻放。 《花開時節》為臺灣第一部以日治時期為背景的穿越小說,將視角從遙遠的古代中國,轉向我們自身的土地。全書以二十種花草串連篇章,每一朵花都映照出不同角色的性格與處境──從孤立的〈孤挺花〉到四季綻放的〈月季花〉,交織成一座以女性命運叩問臺灣歷史的記憶花園。 本書特色 ★ 臺語對白等全新修訂,並增錄全彩人物關係圖、專家審訂建築圖(插畫/鄭培哲;審訂/凌宗魁)。 ★ 封面參考小說舞臺原型「馬興陳宅」的過水門重新繪製(插畫/高妍;設計/吳佳璘) ★《花開時節》終幕落下的一九三八年,正是《臺灣漫遊錄》鐵道之旅展開的起點。從雪子、早季子到《臺灣漫遊錄》的千鶴,小說家楊双子以不斷擴大的「歷史百合宇宙」致敬臺灣第一代追求自由的少女們。 《花開時節》在絕版一年後以新版面貌問世,我願是精神意義上的長途跋涉,天地繞行一圈復返故里,回歸楊双子的書寫原點。坐看雲起時,倚杖聽江聲。我願自己持續愛著這個世界的花謝與花開。──楊双子 重磅評論 楊翠/國立東華大學華文文學系教授 盛浩偉/作家 楊馨儀們/楊双子們,從《花開時節》裡那一方被邊緣化的臺灣形狀水塘一躍而入,成為歷史的見證者、親歷者、銘記者。水塘那方的時空,是臺灣現代史的青春期,眾聲喧譁,繁花麗景。而水塘這方的現實時空,漣漪從平靜的水面隱微裂開,波紋悄悄蔓延,宛如一方一方蟲洞湧生,邀請我們,走進歷史,傾聽花開的聲音,看見她們的盛放花顏,也指認她們萎落後所埋下的花種,所沃腴的田土,如何滋養今日的我們。──楊翠 就「穿越」這一類型而言,結局是否要回到原本的世界,本就開放而無必然。但《花開時節》巧妙的處理在於,敘事徑直將這個探問置於前景:「穿越接近百年時光,我來此生此世,到底為什麼?」「如果可以回到二十一世紀,現在的我願意回去嗎?」……雪子「接受了降生此世的命運」,但讀者們被說服與其同調的關鍵,恐怕不只在於雪子的心意或未竟的親密情誼,更在於楊双子小說筆觸的魅力,使人流連其中而不願掩卷。──盛浩偉 楊双子作品在春山 《臺灣漫遊錄》 一場刺激味蕾與友誼的昭和臺灣鐵道之旅 《四維街一號》 一部以日式老屋為舞臺、以美食為線索的青春女子群像劇 《花開少女華麗島》 花開宇宙再擴大,少女們的番外篇(全新修訂版預計二〇二六年上市)