佛菩薩種子字習字帖

► 全書介紹一百個佛菩薩種子字,書寫、讀誦親近諸佛菩薩! ► 九宮格均勻分佈筆劃,人人都能寫出正確梵字。 ► 更多梵字悉曇母音與子音的進階組合變化! ► 全書可180度攤平,好寫好攜帶,適合搭配各式硬筆或小楷的墨水筆書寫。 【關於佛菩薩種子字】 梵字悉曇是印度古老的文字,具有神秘不可思議的力量,在佛教引用後,被賦予深密的內義,並成為代表諸佛菩薩心要的種子字。 種子字本意即為植物的種子,具有能生、能藏、帶業流轉的作用。在密教修法中,諸尊種子字不但表徵諸尊內證心要與境界,也可視之為諸佛菩薩本尊,及其真言的心髓,因此常有書寫種子字的「種子曼荼羅」。 【習字帖說明】 本書介紹一百個佛菩薩種子字,逐字標註讀音與筆順說明,並詳列以該字為種子字的諸尊佛菩薩,不僅可練習母音與子音的組合變化,也能透過定心習字,暢脈養生。內含書寫簡軌,也適合佛教行者以之作為調練身心的修行,或為祈福滿願而虔誠觀想、持誦、禮敬恭寫,與諸佛菩薩深心相應、獲殊勝無量加持。 &

梵字悉曇五十一字母習字帖

► 成功學習梵字悉曇的第一步!五十一個字母的筆法順序,一次吸收! ► 九宮格均勻分佈筆劃,初學者也能輕鬆寫出正確梵字。 ► 全書可180度攤平,好寫好攜帶,適合搭配各式硬筆或小楷的墨水筆書寫。 【關於梵字悉曇】 梵字是印度古老的文字,在佛教引用後,被賦予深密的內義,並且在中國與日本發揚光大。在唐代,密宗和梵字悉曇體都非常興盛,當時的文人學士、士大夫等也以能書寫梵字悉曇為時尚。今日的日本,書寫梵字悉曇依然十分盛行,甚至在書法藝術領域,佔有一席之地。而隨著佛法的弘傳,世界各地越來越多人對奧祕的梵字投入濃厚的興趣。 【習字帖說明】 本書將解析書寫梵字悉曇體的基本原則,並將十六個母音與三十五個子音,逐字圖示說明筆法的順序與讀音,並採九宮格均勻分佈筆劃,方便初學者熟悉字形,打下深厚的梵字基礎。除此之外,透過定心習字,能調練身心,使氣脈鬆柔,對於精神修養及養生也有極大助益。 &

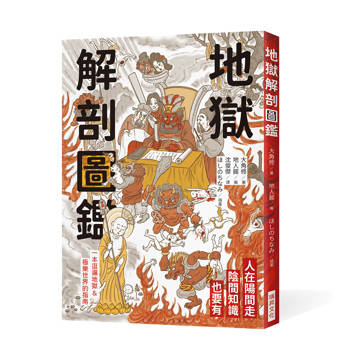

地獄解剖圖鑑

你,真的了解地獄嗎? 地獄,不只是恐怖、火焰與尖叫而已 而是一套精密運作的世界觀! 從審判到輪迴的完整圖解 圖解 × 想像力= 超好讀 本書帶你一窺傳說中的「彼岸世界」 (雖然我們都不想去XD) 這世上已知的、通往彼岸的道路 生命有始有終,生與死是人們一生面臨的兩大功課,然而死亡並不是終點,而是另一段旅程的開始。人死之後,靈魂將踏上前往「彼岸」的道路,接受閻羅大王與冥界十王長達三年的審判,決定轉生的去向。若生前作惡,便會墮入地獄,承受因罪行輕重所相對應的酷刑:切割、火烤、岩石壓碎,甚至被投入沸騰的糞尿池,或遭群蟲啃食等等。 本書深入解讀平安時代僧侶源信所著《往生要集》,詳述八大地獄的恐怖景象、死後旅程,以及六道輪迴的奧秘。除了地獄,書中也帶領讀者探索極樂世界,一窺生死之間的真相與奧秘。 雖然你我都不想去,但試著理解地獄、才能真正看清生命的本質與意義。 即刻翻開本書,展開一趟巡遊地獄與極樂世界的旅程吧! 讓你在活著的時候提前洞悉彼岸的真實面貌。 【章節簡介】 第1章 往生要集中記載的八大地獄 千年以前,比叡山的僧侶源信寫下的《往生要集》讓日本的地獄觀定型。 這章會以現代人的視角帶你來看八大地獄的樣貌究竟是長怎樣。 第2章 黃泉路與六道輪迴 根據佛教說法,死後不是「結束」,而是另一趟旅程的開始。 這章會以圖解的方式讓你一目瞭然六道的世界與死後的去向。 第3章 神話、故事、繪圖描述的日本地獄風貌 沒有人去過死後的世界,所以古人以神話、怪談、傳說拼湊出他們心中的地獄。 這章會帶你從《古事記》、《日本書紀》來看各種靈異記錄中的地獄形象。 第4章 脫離地獄後來到佛陀的世界 極樂淨土 六道輪迴是一場迷失與痛苦的循環,而出口就是— 稱念阿彌陀佛,前往極樂淨土。 這章會說明極樂是什麼,以及它如何成為人們心中的救贖。 第5章 與地獄同樣受人畏懼的 妖怪、幽靈、怨靈 古人相信病痛和天災是「某種看不見的東西」造成的。 這章會介紹那些與死後世界並列、同樣令人恐懼的存在。

簡易學梵字(基礎篇)

▌暢銷二十年,當代自學梵字權威書! ▌逐字教學梵字悉曇基本字母、正確字型、筆畫與發音,入門必讀。 ▌看懂諸佛菩薩甚深境界的種子字,完全掌握梵字無限奧秘! 梵字是印度古老的文字,在學術的殿堂裡,梵字是文字的一種,但對以悉曇字所書寫的經文、咒語、佛菩薩種子字而言,其又具有神秘不可思議的力量,梵字並為佛教密法所用,成為表徵諸佛菩薩心要境界的種子字、真言咒語。 本書作者長年深研各種語文的佛教經咒,更為諸種佛教經咒語文之大家,其以簡易淺白的方式,傾力著成此本能快速自學梵字悉曇的必讀入門書籍。 本書為基礎篇,第一章將簡明介紹梵字的源流;第二章逐字教學五十一個基本字母,其正確字型、筆順與發音,更貼心收錄異體字、不同書寫體及在學習過程中較難辨識的近似字,幫助學人迅速掌握學習要訣;第三章為習字帖。 第四章的漢文音譯對照表,幫助讀者明瞭哪些漢字相當於哪些悉曇字,為讀者念誦、研習經咒時的重要輔助工具。第五章則收錄代表諸尊心髓的種子字、常見真言咒語作為實例,使讀者更易深刻記憶。書中特別提供印度學者穆克紀教授(Prof. Dr. Biswadeb Mukherjee)錄製的正確梵文發音學習連結,是初學梵文真言者,最佳的入門書。

地道建立‧三乘莊嚴甚深引導筆記

十地五道、初地到十地之間的功德全部都是不可思議、不可言喻的。像這樣超越各自內心的功德會在菩薩中出現。如果我們也能生起菩提心並學道的話,必定會獲得這全部的功德,所以憶念佛子菩薩他們的功德,之後發願,透過竭盡所能地學習菩薩學處,由此好好修善、好好學習是極為重要的。《地道建立?三乘莊嚴論》為二世妙音笑?寶無畏王大師所造,為格魯派哲蚌寺果芒僧院、安多拉卜楞寺及遵循此系統學修五部大論的寺院必修教材之一。一般而言,在學習過前行課程--攝類學、因類學、心類學之後,在學習《現觀莊嚴論》之前,必須先學習現觀課程的前行,亦即宗義、地道、七十義的內容,為之後學習《現觀莊嚴論》奠定聞思的基礎。《地道建立‧三乘莊嚴論》即是學習地道的必修經典著作。此書主要敘述入道後的整體論述,文前則兼及略述三士道。作為了解三乘道的綱領,此書可謂綱舉目張,然如何結合入道前之修持,俾使行者一以貫之,若無師長授受,實難會通。2019年,大善知識功德海應印尼華人眾弟子祈請,為弟子們宣講此論,歷時三日。後由師長承事弟子索南就當時音檔打字成文,並詢大慈恩‧月光國際譯經院能否代為轉譯中文。大善知識功德海為當今果芒僧院共所依仰之師,求學不懈,承師之旨,畢生勤求傳承令不斷絕,尤其遍尋《一世妙音笑大師文集》傳承,得已復為求者傳授,令此傳承不致湮滅。福智團體導師真如老師及眾弟子,皆以大善知識為師,曾領受師長眾多法雨甘露。舉凡為寺授課,即有宗喀巴大師所著《現觀莊嚴論金鬘疏》、妙音笑大師《現觀辨析》、《因類學》、《心類學》、《色無色定廣論》、《聞思修論述》、《中觀辨析》等書,另有灌頂、誦授、講?誦授等不勝枚舉。譯經院不敢忘恩,遂由釋性照為初稿譯師,再由主譯釋如密、主校兼審義釋性浩繼之,漸次圓滿迻譯此開示筆記。大善知識功德海所作開示,正以當今學人尤須以三士道修心為根,乃能有序漸入道證,故詳述三士道修心之理,繼而佐以《地道建立》所言三乘道,樹立整體學修之道,學《地道》者,正可參之而明下手入處,復能上仰三寶功德為所皈依,建立增上生至決定勝之總綱。願有緣者得睹茲篇,共證無上正等菩提。

虛雲和尚傳奇:行腳天涯度蒼生

虛雲和尚,道光二十年(一八四○年)七月二十九日生於泉州。 歿於民國四十八年(一九五九年),凡一百二十歲,生平歷經清朝、民國建立、二次大戰及中共政權統治。 成長於動盪之中,畢生興佛學、訂新規、修佛寺古剎,把亂世中的佛教重新組織、興盛,並全力促成中國佛教會,誠為當代佛教高僧。 他的出生,是一團肉胎;他的出家,單純的只是因為他喜歡聽佛。 三年來,他三跪九叩,一路從浙江走到五台山,靠的全是他想報父母養育之恩的堅定信念。 六年來,一路從中原走到西藏再到印度,憑藉的只是他虔誠的信仰。 凡走過的必留下痕跡,虛雲老和尚的一生,沒有所謂的神蹟,只有一僧一缽一步一腳印,和無比堅定的信心。

李叔同:弘一大師傳

頁數增加,解析更詳盡的全新改訂版登場! 鉤織新手一定要擁有的最強基礎聖典 邊翻邊鉤好安心,完成織品好開心! ◎ 95款針法記號全收錄:從起針練習到實際製作作品,新手必學的針法大集合! ◎ 50個實戰技巧:破除各種疑問提供解決技巧,讓你實際上手鉤織再也不害怕! ◎ 22枚實作練習:搞定基本功,挑戰階段作品,製作杯墊、包包、圍巾都不是難題! ◎ 看懂織圖,入門更Easy:詳細解說織圖的閱讀方法,看得懂織圖,你就一定學得會! 本書是將鉤針編織的基礎,依照學習階段進行簡單易懂的實用教科書。 從認識鉤針、線材、工具介紹;細心講解織圖的閱讀方法,解決初學者總是「看不懂織圖」的大問號;新手必學的基礎針法、針法變換應用、加減針等技巧剖析;實際製作作品教學,其中更加入了許多新手製作時會遇到的NG狀況,即使鉤錯了也不要緊,本書貼心提醒你如何運用所學,靈活應用技巧,完美呈現! 本書不同於一般的基礎教科書,除了基礎篇的詳細說明,其中更設計了22款實作練習,由初學程度到進階程度的演練,使新手能夠挑戰自我程度,而擁有鉤織基礎的進階者,也能依照本書設計的作品,得到更多針法應用的設計靈感,非常適合對鉤針編織有興趣的初學者或擁有基礎的進階者使用。 跟著書中的五階段練習,就能像施展魔法般地鉤織各式各樣喜愛的織物囉! &

佛陀:一個覺醒的人

一個死後二千五百年思想仍然在世界上迴盪的人, 一個催生了歷史上最偉大宗教之一的人, 我們認識他時,通常都是藉由一尊尊寧靜的塑像,和一部部記述教法的經典, 但是這個人和他生活的世界呢?在他活著的八十餘年裡, 究竟做了什麼讓他成為啟發千千萬萬人的覺者? 知名的比較宗教學者、暢銷書《神的歷史》作者凱倫•阿姆斯壯, 融合了歷史、哲學、神話和傳記的角度,寫活了佛陀的生平和他所處的年代, 描繪出一個積極面對自身人性,最終體悟,並激勵無數人走向同樣覺醒之路的人的面貌。 ***** 悉達多.喬達摩,這個後來被稱之為「佛陀」(意為「覺者」)的人,誕生於西元前六世紀末,那是歷史上所謂的軸心時期,當時的社會混亂,人心無所適從,但也就是在這個時期,人類開始從盲目信仰轉而追求自身的人性,希望能藉由回到自身,解決生命的痛苦。聖哲孔子、老子和蘇格拉底也都是出現在這段期間,但佛陀無疑是軸心時期最重要,也最具代表性的領導人物。 關於他的生平,我們知道的事蹟頗多,且有許多是神格化的敍述。就像他是北印度釋迦國的王子,出生時即有預言他將成佛,他成道之時大地震動,當魔羅想阻礙他成道之時連大地都站在他這一邊。但如果我們從一個覺得人生即苦,二十九歲矢志離家求道,經過崎嶇道路,三十五歲澈悟,再以四十五年的時光四處行腳,為人宣說解脫之道的「人」的角度來看;從一個積極追求生命意義,最終獲得解脫的「人」的角度來看,佛陀是一個什麼樣的人?閱讀他的傳記,又能給我們什麼樣的感動與啟發? 一本修女為佛陀寫的傳記 本書的作者凱倫•阿姆斯壯是一位享譽國際的比較宗教學者,她17歲時為尋求人生的意義,毅然進入修道院,成為修女,七年後還俗。寫過《神的歷史》、《伊斯蘭》、《血田》等多部重要的暢銷經典著作,由這樣的人來寫佛陀的生平,提供了不同於常見神格化寫作的角度。 一個人性的佛陀 在她的筆下,佛陀是一個和我們沒有什麼不一樣的人,他同樣會為自己愛欲所苦,一樣承受身體的病痛,一樣面對外界的混亂。但他想尋求一種人類完全不同的生活方式,可以讓他臻致寧靜。他原以為苦修可以讓他壓抑人的本性,終至熄滅,得到平靜,但發現毫無用處。而當他接受了人的本性,致力提升,捨棄我執,最終讓他找到了樂園。她的描述讓我們看到了一個積極尋求生命意義與解脫之道的人,如何由凡夫而成為佛陀(覺者)的過程,以及只要我們願意,我們也能同樣離苦得樂的一條道路。 為什麼在現代理解佛陀的一生比過去更為重要? 佛陀所屬的時代是一個混亂、過渡和變動的時代。當時由於市場經濟發展,新興階級崛起,讓舊有的思想與制度受到了挑戰。社會紛亂讓人們更覺得需要重新思考人生的價值與生命的意義。當盲目的信仰已無法解決問題,我們就必須回到人的本身來解決,佛陀一直教導的就是要我們面對自身的人性,並走出人性的狹隘和自私,從中發現身而為人絶對的價值。 像佛陀一樣,我們活在政治暴力的時代,看到人類相殘的恐怖景象。我們的社會一片頹廢委靡,使得我們有時候為周遭的環境而感到害怕。佛陀求道歷程的許多面向,都能在此時為我們提供一條出路。 &

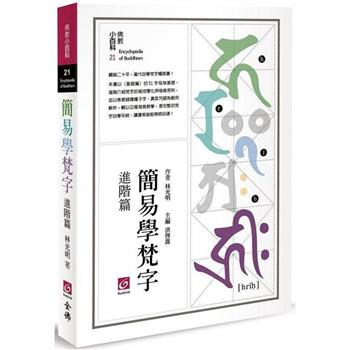

簡易學梵字(進階篇)

▌古老梵字的完全解密! ▌暢銷二十年,當代自學梵字權威書! ▌自在解讀大藏經咒,開啟諸佛百千陀羅尼法門的黃金鑰匙! 認識梵字的組合變化、拼音規則 ↓ (悉曇十八章)逐章詳盡解析 ↓ 以常見佛菩薩咒語、種子字為詞彙實例 ↓ 輔以正確發音教學 ↓ #完整的梵字自學系統! 梵字是印度古老的文字,在學術的殿堂裡,梵字是文字的一種,但對以悉曇字所書寫的經文、咒語、佛菩薩種子字而言,其又具有神秘不可思議的力量,梵字並為佛教密法所用,成為表徵諸佛菩薩心要境界的種子字、真言咒語。 本書進階教授梵字組成變化的觀念與符號術語,讓讀者迅速掌握梵字必修功課(悉曇十八章)的要領,再以常見的佛教短、中、長咒語作詞彙練習,並提供諸尊種子字的筆順字帖,為讀者書寫種子字的最佳依據!附錄則收錄實用的梵文書寫符號、漢譯經咒常見「引、二合」的解說等。 另特聘印度學者穆克紀教授(Prof. Dr. Biswadeb Mukherjee)錄製梵字發音,與大悲咒、藥師咒、百字明咒等佛教常見咒語的正確發音,幫助讀者循序漸進學習梵字,自然而然看懂梵字的種種拼音與變化,唸誦時更貼近梵字原音與諸尊咒語心要,是深入認識梵文的必備自修寶典!

請練習,好嗎?

讓你的心,自然放鬆不需要特別做什麼只要放鬆禪修,沒你想的那麼難禪修,其實很簡單當你走路時,可以禪修當你發呆時,可以禪修當你無聊時,可以禪修當你睡覺時,也可以禪修!知名的新生代禪修大師詠給.明就仁波切在本書中解說禪修要領,顛覆你對禪修的想像除了實際帶領各種方式──視覺、聲音、香味、疼痛、無聊、睡眠、走路……的禪修練習甚至教你不需要做任何事,就可以禪修!無修即是最好的禪修! 禪修能夠讓你的心變得平靜、放鬆、快樂、有彈性一切的事情,都是能夠轉化的讓「瘋猴子」變乖,讓你的心與你同在拿回心靈自主權擁有自由詠給.明就仁波切「止觀實修」教授全紀錄◎你是否覺得學了很多口訣教授,卻沒有時間去深刻的實際體驗呢?◎你是不是覺得雖然到處聞法參學,卻仍然抓不到實際修持的要領呢?◎你是不是在佛法課堂上法喜充滿,然而一回到家裡,不但將法喜忘得一乾二淨,反而更加無明煩惱呢?◎你是不是會納悶,禪修和行住坐臥生活,到底能不能結合一體呢?學佛,不能不學止觀。止觀,是一切修行的基礎。止觀實修,掌握要領,即是展開證覺之旅的鑰匙。大手印閉關指導禪師詠給.明就仁波切十三歲起參加了三次傳統三年閉觀,以極大的精進,達到了對心及情緒非凡的掌控。同時完全克服了,自童年起困擾他已久的恐慌症,成為有史以來最年輕的閉觀上師。在美國威斯康辛大學「禪修與腦神經」的研究中,仁波切接受核磁共振儀檢試,在快樂指數上有破表的驚人表現,在《紐約時報》的報導中,被譽為「世界上最快樂的人」,引起西方注意,也引發一陣「快樂禪修」的熱潮。詠給.明就仁波切以結合見地開示與禪修引導的方式,邊開示止觀要領,邊帶領學員實修,分別以色、聲、香、味、觸、法為修止的所緣境,進行「有所緣」的止的禪修,收攝身心,專注一處,再離一切參考點,進行「無所緣」的止的禪修,如此有所緣、無所緣交互進行,讓大家體驗「止」的要訣和寂靜的滋味。而後在「止」的基礎上,進行「觀」的修持,以「鏡子」、「照片」等方法,起觀空性。為了解決現代人在修行佛法上的煩惱,詠給.明就仁波切,親身帶領大眾,在行住動靜中,參禪實修,體驗法味。

樂空不二:溫薩口傳上師瑜伽法之不共導引口傳訣

首次公開口傳上師瑜伽法 之不共導引口傳訣要 拙著將結集之際,弟子詢以何名冠於書首?我思考良久,示以“樂空不二”四字。有疑者謂,訪間“樂空”二字之著作多矣,可否另換書名?衲意則認為無妨,藏文論著中“疊東耶美”(樂空不二)四字俯拾皆是,似已成甘丹法流在描述無上部妙旨時之專有、貼切用持詞,而本論亦為闡述自宗意趣之作,循例用之當極合理。又如寂天菩薩所云“昔未曾說此中無,聲律善巧吾非能。”上師瑜珈法於漢地已得到普遍重視,諸多善識作有注解,我所作者,無非是應請依教而說,並無任何新奇之論點,僅為對近年授課講義所作之小結而已。 然則,“樂空不二”之大意云何?差強以喻引申言之曰:世法之變幻,如海面波濤,洶湧澎湃;真如之法性,如無垠深海,□久澄寂。筆者此刻之思緒,亦如海潮般難以平靜,回首歲月,雖有幸尚能僭稱佛徒,於善法亦稍有覺受,然師佛、眾生之深恩,無刻不思酬報。故雖輾轉各地與四眾結緣,而與承諾之修課,末敢稍輟,伏案譯釋亦末嘗稍歇。數年間不覺已 有可觀,亦不覺兩鬢蒼然矣。 篇中之三種上師瑜珈法,詳、略、側重各有不同,歸類合冊能起互補參照之作用,方便掌握修行扼要。首篇為《上師無上樂空無別供養法導引》,因此儀軌涵蓋之義理極為廣博,幾乎可囊括整部三乘顯密佛法,故者要參照雲增.益希堅參大師之釋論,雲增大師之講解極為透徹,引用之經典頌文很多,藏地傳講此論時,略講亦需二十餘天,詳講則需近二月。考慮漢地弟子實修之需要,為突出重點,故除對其所引經文作了刪節外,尚增補了基礎法相之闡述,並參考數種相關論著、依師授盡力呈現各段觀修之要點,讀者有暇時可參閱彼著。次篇《兜率上師相應法》及末篇《六座上師瑜珈》理論上是《上師無上樂空無別供養法》之中、略修法,然而由色舉派祖師傳出之《兜率上師瑜珈》於資糧田、智慧剎土之觀修法等處均有許多不共殊勝之傳統,尤其對七種教敕智慧及“彌子瑪”之觀修等極秘密之訣竅作有明白開示。 《六座瑜珈》則以極簡明之觀修法令行者能圓滿六座上師誓言,是本宗不可或缺之儀軌,尤其所解釋之各條三昧耶律儀,是所有已得密乘灌頂之行者皆必需了知並恪守之準則,悉依衲之上師益希旺秋仁波切所作講義而作注釋,母續三昧耶按禁制則需口傳,行者應依師口授獲知。 如是,此三篇譯者著主要筆者日常作中文講授時翻查之方便而作,今已供養大眾,功耶?過耶?悉置度外矣。另於先前所作儀軌翻譯時,因需照顧漢地法友之念頌習慣,部分文句隨順既有其他漢譯本,而採取意譯之方式。而於作解釋導引時,藏文偈頌時中往往每一字節均有嚴謹之釋說,故藉此次結集之機緣,一併對少數頌句作了修訂,期能更符合法義,深望大得賢達斧正。 如宗大師臨寂時,拋法帽於嘉措傑而作之教誡:“當盡力修菩提心!”每憶此語,倍覺警醒。生命之短促,能作具義之事本無多少,而若能將之迴向於圓滿菩提,則如點滴之水融入大海,能獲得究竟之歸屬。於此,筆者亦合十啟請,唯願將此譯著功德,迴向大眾,速證菩提!

雲南上座部佛教史卷:傣文抄本×寺院制度×僧侶教育……佛教在傣族語言、文字與社會生活中累積並維持的知識體系

宗教中心×教育中心×文化中心……寺院如何形塑傣族知識傳承的核心?追溯經典的流傳軌跡,探索傣族的書寫與保存方式揭開雲南少見而完整的南傳佛教典籍世界【佛教傳入雲南傣族地區的歷史脈絡】本書首先介紹上座部佛教如何跨境進入雲南傣族地區,並在語言、政治格局與族群互動的背景下逐漸扎根。作者從早期文獻、地方誌與民間記載出發,說明佛教經由與緬甸、泰國、寮國等周邊地區長期往來而逐步傳入傣族社會。書中討論不同傣族群體在接受佛教時的差異,例如部分地區因大乘佛教勢力或原始宗教的穩定性,使得上座部佛教的傳入速度與接受程度不一。【傣文佛典的形成、內容與保存體系】本書大量篇幅關注傣文佛典的種類、規模與流通方式,指出經、律、論三藏在傣文系統中基本齊全,並同時存在大量源自地方僧侶自行編撰的典籍。本生經、功果經與德澤經等系列在民間特別受歡迎,而佛寺亦保存數量可觀的貝葉經與構皮紙手抄本。作者透過具體的版本與藏書資訊,呈現出傣文佛典的多樣性與生命力,包括不同地區使用的傣文系統、抄寫材料、書寫習慣,以及寺院與文獻收藏機構如何保存與修補經書。【寺院組織、僧侶教育與佛教在村寨中的作用】書中詳細描繪傣族僧侶的受戒、學習與生活方式,並附上三皈依、十戒等巴利語原文與傣文念誦方式,讓讀者看見僧院教育的實際內容。寺院不僅教授宗教知識,也是學習傣文、倫理與論述能力的地方,因此許多文化能手與歌謠創作者皆出身於僧侶訓練。書中也介紹寺院在村寨中的日常角色,例如協助調解事務、主持節慶、維護典籍、帶領誦經與教導青年等。【儀式、音樂與民間文學展現的佛教文化】本書透過對請佛套曲、維先達羅套曲等經腔的描述,展示誦經與唱腔在佛教儀式中的作用,並指出不同地區在曲調與表演方式上的差異。書中描述節慶活動中的佛寺巡行、對誦、舞蹈與樂器使用,讓讀者看見宗教儀式如何與村寨生活緊密相連。此外,本書也討論阿鑾故事、本生經故事與其他傣文敘事詩在民間的流傳情形,說明佛教故事如何透過文學、音樂與口頭表演成為社會記憶的一部分。本書特色:本書透過對傣文典籍、僧院教育以及佛寺在村寨中的意義等介紹,探究上座部佛教在雲南的形成與運作方式。書中詳細說明傣文佛典的保存與使用,也呈現寺院如何兼具教育、文學傳承與社會協調的功能。透過對儀式、音樂與村寨生活的描述,佛教在當地成為日常習慣、倫理規範與文化表達的一部分,構成了解傣族社會的重要線索。

西藏佛教史卷:從吐蕃弘法到格魯興起,西藏佛教在王權、密教與民族交流中形成獨特文化

源於印度,融入藏地見證藏傳佛教與中華文明的共同演化結合史料考證與制度分析追溯宗教在與王權互動下的變遷軌跡【歷史源起:佛教入藏的時代背景】本書以西元七世紀吐蕃王朝的興起為起點,追溯佛教尚未傳入前的西藏宗教景觀與社會結構。當時苯教主宰信仰體系,祭祀與巫術兼具政治權力,形成佛教入藏的最大阻力。作者指出,佛教自印度、尼泊爾與漢地多路傳入,歷經語言、文化與宗教體系的磨合。從松贊干布時期的首次接觸,到赤松德贊迎請寂護與蓮花生入藏、建立桑耶寺,佛教才真正扎根吐蕃。此階段的重點不僅在於宗教傳播,更在於政治與信仰權力的重新分配,為藏傳佛教的後續發展奠定制度與思想的基礎。【宗派與經典:佛學體系的確立】第二部分著重探討藏傳佛教思想體系與經典傳譯的形成。書中詳述《大藏經》的編譯過程及其在漢、藏兩地的版本差異,指出藏文《大藏經》不僅保存了大量印度佚失典籍,亦促進了佛學理論的在地化。隨著阿底峽入藏,《菩提道燈論》奠定噶當派思想基礎,進而影響宗喀巴創立格魯派並建立經院教育制度。書中以「大小五明」為核心,描繪藏傳佛教教育如何涵蓋佛學、醫學、因明、藝術與語言學,展現其兼具理性與實踐的知識體系。【文化交流:佛教東傳與社會融合】第三部分關注藏傳佛教的東傳過程與其對中華文明的文化貢獻。隨著歷代王朝對藏傳佛教的推崇,尤其在元、清兩代,達賴喇嘛與班禪額爾德尼受封,藏傳佛教成為連結中原與邊疆的重要精神紐帶。書中指出,藏傳佛教不僅在宗教層面影響蒙古、滿、漢、納西等民族,更在建築、藝術、音樂與教育領域形成深遠影響。其寺院制度、佛塔形制與文藝形式,皆促進了藏漢文化的雙向交流,這一過程使佛教從區域性信仰轉變為中華文化整合的推動力量。【現代轉型:宗教的社會適應與延續】最後一部分探討藏傳佛教進入近現代後的歷史轉折。作者指出,西藏民主改革後,佛教失去政治主導權,但仍以信仰與文化形態深植社會生活。宗教生命力的延續在於能否與社會發展相適應,藏傳佛教便是典型例證。它歷經「王權化」到「民間化」的轉變,並在教育、倫理與文化層面持續發揮影響力。書中強調,佛教的本土化與現代化並非對立,而是宗教在歷史演進中的自我更新。藏傳佛教的現代轉型,象徵著佛教與中華文明的深層融合,也印證了宗教作為文化根脈,能在社會變遷中展現持久的適應力與精神價值。本書特色:本書以史實為依據,系統梳理佛教自吐蕃初傳至現代的發展軌跡,呈現宗教、政治與文化的交織變遷。內容涵蓋佛苯衝突、譯經運動、宗派興起與教育制度,並詳析《大藏經》在中藏佛教交流中的文獻價值。書中揭示藏傳佛教如何經歷本土化與社會化,並由王權宗教轉化為民族文化核心,展現佛教與中華文明的深層融合與歷史延續。

以愛織夢:靜思閱讀書軒的美與善

愛,像春風般撫慰人心;善,如星光般引領方向。在這片土地上,靜思閱讀書軒是一座由愛與善編織而成的夢想燈塔,為每個步入其中的人點亮心靈的光明。「哪怕僅是一滴甘露,滴水甘露也能匯成清流。人多,福力大,就能讓世間災難緩和。」── 證嚴上人「人生如同一本書,記載著生命的旅程,而遇到的所有人、事、物,都讓這段旅程特別的豐富。」── 靜思書軒營運長 蔡青兒每一片夢想的拼圖,都代表著孩子的未來;每一本好書,都是愛的傳遞。「靜思閱讀書軒」七年了,每一步走過來的足跡、種下的每一粒愛的種子,如今已經成為遍地綻放的希望之花。從第1間到如今「靜思閱讀書軒」已經超過300間設立。「靜思閱讀書軒」用一本本好書,為偏鄉的孩子與老師搭起認識世界的橋樑。這不僅是一段閱讀之旅,更是一場愛的傳遞。當閱讀的種子在全臺各地萌芽,從城市到偏鄉,從校園到心靈。「靜思閱讀書軒」的故事,不僅是書的故事,更是人與人之間的故事——用真心傳遞愛,照亮生命前行的路。全球靜思書軒營運長蔡青兒,繼《閱讀,讓希望綻放─靜思書軒足跡》出版四年之後,續寫這份以愛編織夢想的故事,出版這本《以愛織夢─靜思閱讀書軒的善與美》。看見一群人如何出錢出力、穿山越海,將「靜思閱讀書軒」送進偏遠校園,為孩子打造一個讓心可以安頓的角落;如何用一顆愛的初心,延續證嚴上人的「希望工程」,更讓善與愛在每一間書軒裡生根發芽。「靜思閱讀書軒」的設立,不僅以行動實踐慈濟「以善以愛為寶」的精神,也見證了臺灣社會大眾對於教育的重視和對閱讀的熱愛。◆ 看見閱讀的力量:愛的足跡遍佈每個角落從2017年啟程到今日,這七年之間走遍全臺灣,因為設置「靜思閱讀書軒」,到目前為止超過三百間。每一個角落,都有無數志工、校長、老師與孩子,共同守護這片閱讀天地。他們不分城鄉,攜手用愛建構未來,見證每一粒種子的發芽茁壯。不僅翻轉了校園的閱讀風氣,更溫暖了無數孩子的心靈。• 在台南白河,廢棄蒸飯室變成林間閱讀樹屋,孩子們在閱讀聲與蟲鳴鳥叫中找到寧靜。• 在屏東偏鄉,老師們將辦公室騰出,化作學生們閱讀的樂園,為孩子守護一片心的天地。• 在書軒小營運長帶領下,孩子們自主策劃活動,讓閱讀種子變成創意與成長的養分。每一間「靜思閱讀書軒」的背後,都藏著動人的故事,而每個故事,都有一份愛的堅持。蔡青兒說:「愛的祝福,是給孩子最好的禮物。」◆ 看見生命的改變:愛與善,悄然發芽「靜思閱讀書軒」的設立,背後都有一份感動與願力。• 看見孩子的改變:從叛逆沉默到自信分享,書籍成為他們心靈的燈塔。• 校長與老師的堅守:他們不僅守護「靜思閱讀書軒」,更用心引導孩子,成為閱讀路上的舵手,讓閱讀與陪伴成為教育的力量。• 志工與社會的付出:一雙雙默默奉獻的手,傳遞著「愛的串連」。書本是一份力量,善是一道光,悄然在心中播下愛的種子,讓希望在每個孩子的心田發芽。◆ 看見愛的循環:從閱讀到行動,從個人到社會閱讀不僅停留在書頁之間,更轉化成無數的愛與善行。• 林園高中服務社的學生,將閱讀所得化作公益行動,為非洲孩子送上溫暖與希望。• 校園的靜思語手作書籤,由學生們精心繪製,傳遞智慧與關懷。• 教師與家長,在書軒中找到彼此連結的橋樑,共同守護孩子的未來。愛,透過書籍流轉;善,透過行動傳遞。每一份小小的付出,都在無形中改變了世界。◆ 領略旅途的美與善:青兒的見證‧智慧• 善良,是最永恆的力量,也是人間最美的價值。• 人生的核心不在於做什麼,而在於如何成為一個心懷愛與善的人。• 當一個人把他擁有的與很多人分享,那種快樂,真的很難用任何金錢來衡量。那是一種很難形容的喜悅。• 人人誠意的付出不只是有形的錢,最重要的是那一分虔誠的心。所以把愛凝聚在一起,共同為人間而付出,那就是真誠的愛。• 形即空間,無形愛永存。書軒是有形的,而學生真正從這個有形的空間裡感受到的,是無形的愛跟關懷。• 當你想到的是別人、想要圓滿別人的心願時,原來自己也會收穫滿滿,更有意想不到的收穫。• 不管是書,或是人跟人之間的真誠,一切的起源都是愛。我們是用愛編織成聯絡網,拼起臺灣的地圖。• 心寬念純、美善人生。當你的心有多寬,你的天地就有多寬。心寬天地寬,心寬不傷人,念純不傷己。• 行善的力量無遠弗屆,愛的種子可以讓世界更美好。• 以愛編織的夢,啟發更多人參與善的行動,為未來種下美與善的種子,織出一幅充滿希望的未來圖景。本書特色• 感動人心的真實故事:超過七年的走訪,走訪三百多間校園,記錄三百多間「靜思閱讀書軒」的真實故事,閱讀已經點亮孩子的未來。• 愛與善的行動見證:書中滿載著因著善願發心的推手,用愛護持,包含許多實業家和社會各界善心人士;還有全台的慈濟人,以及各地校長、老師、志工與孩子共同成就的善念故事。書中記錄許多校園中因書軒而改變的人生故事,見證人心之美與愛的無限力量。• 閱讀的價值與力量:展現閱讀不僅是教育,更是改變生命、滋養人心的力量。「靜思閱讀書軒」不僅是教育,更是讓孩子們把心安放的空間。透過閱讀這份「靜思閱讀書軒」的故事,見證閱讀如何讓偏鄉孩子重新認識世界、找到未來的可能,更感受無數愛的行動如何編織成希望的美麗地圖。讓每一個微小行動,成就大愛,讓閱讀的光亮照耀每一個角落。各界一致感動推薦 ──廖俊智 中央研究院院長李屏賓 國際電影攝影大師施振榮 宏碁集團創辦人張明正 趨勢科技董事長張德明 美國風濕學院大師、院士楊定一 長庚生技董事長劉培森 著名建築師

佛教美術卷:從西域到中原,石窟、造像與壁畫中的千年信仰

從石窟深處到紙墨之間,信仰與美感在千年之中不斷交織佛教藝術如何從西域走進中原,化為中華文明的瑰麗篇章?名匠巨手、石窟奇觀、宗教圖像……每一尊佛像、每一道壁畫,都是歷史留給後人的精神遺產【佛教美術的源起與早期形態】本書從佛教傳入中國的初始階段談起,說明佛像造型、繪畫題材如何隨著佛教經典與信仰進入中原,逐步扎根於本土文化。兩晉時期的佛像名家與造像風格,呈現出早期漢地工匠對印度與西域造像藝術的吸收與改造。此階段的藝術不僅奠定了中國佛教美術的雛形,也為後續各時期的多元發展提供了基礎。從石刻、壁畫到寺院裝飾,可以清楚看到佛教藝術與在地文化逐漸融合的過程。【北朝至隋唐的藝術高峰】進入十六國與北朝,本書著重呈現石窟藝術的繁盛,尤其是敦煌、雲岡、龍門與麥積山等地的造像與壁畫,它們不僅是宗教信仰的載體,也是民族交流、工藝演進的重要見證。南北朝時期寺院造像與名匠的出現,反映出佛教藝術日漸專業化。隋唐時期更迎來高峰,巨匠輩出,圖像體系逐步典範化,石窟藝術達到氣勢恢弘的境界。寺院建築與佛教版畫在此時並行發展,展現出佛教美術兼具莊嚴與世俗親近的雙重面貌。【地域擴展與多元風格】在唐與五代之後,佛教藝術的版圖進一步拓展。本書特別關注吐蕃的宗教藝術,以及遼、金、回鶻與西夏的多元風格。這些少數民族地區的佛教造像、壁畫與版畫,帶來不同的審美與技法,豐富了佛教藝術的全貌。宋代的畫家與寺院藝術則展現出精緻細膩的筆觸與更貼近文人審美的氣息。兩宋時期的石窟與寺院裝飾仍持續發展,反映佛教藝術持續隨著信仰需求與地域文化不斷轉化。【後期發展與傳統延續】本書最後將視野延伸至宋元以後,特別是藏傳佛教藝術的興起與成熟,展現了中國佛教美術在多民族互動中的重要一環。元、明、清時期,水陸法會圖成為宗教與美術結合的重要形式,既是集體信仰的展現,也是繪畫技藝的集中表現。這些晚期作品體現出佛教藝術從宏偉石窟轉向紙本、壁畫與儀式性圖像的轉變。本書特色:本書透過實地考察與文獻整理,細緻描繪中國佛教藝術在不同時期的演變軌跡。內容涵蓋石窟造像、敦煌壁畫、經變畫、唐卡及佛教版畫等,向讀者揭示藝術家如何將宗教題材融入地方文化與生活情境,展現兼具莊嚴與人間氣息的美感。全書既有宏觀的歷史視野,也有對細節的深入剖析,是研究佛教藝術與文化交流的重要參考。

The Many Matters of Life Volume 1:A Reflection on Character, Choices, and the Everyday Wisdom of Li

"In every matter, a lesson; in every step, a chance to grow."The Many Matters of Life is a collection of heartfelt reflections on how to live with wisdom, kindness, and purpose. Drawn from the teachings of Venerable Master Hsing Yun, each short article explores the choices we make, the relationships we build, and the values that shape our lives.More than just inspiration, this book serves as a practical guide to applying the spirit of Buddhism in everyday life. Through stories, examples, and thoughtful reminders, it shows how the Dharma can be lived, not only in temples, but in our homes, workplaces, and communities.A book to keep close. Read a page, reflect a little, and practice a little every day.

禪淨歸元:高僧學思與行誼之研究

禪與淨土是漢傳佛教兩大修行主脈,看似殊途,卻隨時代演進而逐漸融合。透過文本與歷史脈絡的並陳,不僅能釐清禪宗與淨土思想如何相融互攝,也展現高僧在面對時代挑戰時的實踐智慧,進而揭示禪淨思想在佛教史上的重要價值,指引漢傳佛教實修之道。本書以上、下兩篇構成,上篇為「聖嚴法師禪淨思想研究」,下篇為「高僧行誼探索」。上篇以聖嚴法師的禪淨思想為核心,從人間淨土理念的發展、念佛觀與禪觀的融攝,到「數數念佛」與「參究念佛」的實踐脈絡,並延伸至其對《楞嚴經》耳根圓通與「無情說法」之詮釋,呈現聖嚴法師如何以教育與實踐承先啟後,回應時代需求。下篇則深入探索高僧古德的學思行誼,包括慈雲遵式的修持與弘化、中日佛教交流的史實、明末密雲禪師的宗風、湛然圓澄一系的「茶話」禪風,及茶禪文化的教學實踐,藉以觀察佛教在思想、修行與文化層面的多元開展。

近代佛教史:從廟產興學到人間佛教,佛教如何在近代巨變中尋找存續之路

清末民初,廟產興學的風潮讓佛教陷入前所未有的危機僧侶與居士在夾縫中自覺自救,展開制度與思想的雙重革新唯識學與哲學的對話,開啟了近代佛教的學術轉向從寺院到講堂,僧人與知識分子共寫的佛教新篇章【近代佛教的歷史轉折】本書以清末民初為核心時代背景,關注佛教在劇烈變動的政治格局與社會改革中所面臨的挑戰。晚清的廟產興學運動,既是教育近代化的舉措,也是佛教制度的重大危機。寺產被視為興學資源,僧侶群體因而不得不正視生存與發展的問題。作者在論述中不僅追索政策推行的來龍去脈,更呈現僧人與居士如何在衝擊下思索佛教的自我更新。【居士佛學與思想實踐】與僧團改革並行的,是居士佛學的蓬勃發展。士大夫與知識分子在面對西方科學與哲學的衝擊時,將佛學視為資源,既可調和個人信仰,也能回應時代的文化焦慮。本書特別關注這股力量如何推動佛學的「經世致用」,不再僅止於出世修行,反而走向社會與文化的實踐。從章太炎、梁啟超等人的研究與詮釋,可見佛學逐漸與哲學、國族建構相互交織。【學術研究與思想重建】本書另一個重要特色是對佛教學術化歷程的梳理。佛教史學、哲學以及唯識學的探討,體現近代學術體系的建立,反映佛教如何被置於新的理論框架之中。特別是法相唯識的再闡釋,以及對佛教哲學「真如」、「唯識」等範疇的再詮釋,表現知識分子意圖藉佛學回應近代哲學與科學思潮的努力。【佛教的現代對話】在科學與現代學術成為新權威的時代,佛教如何自處,是本書最具前瞻性的關注點。作者詳述佛學與科學比較研究的背景,揭示佛教思想家如何在科學化的境地中為佛法尋找立足之地。嘗試透過對比、詮釋與辯論,展現佛教的理論深度與方法論價值。全書在嚴謹史料的支撐下,構築出佛教近代化的整體圖景,將歷史脈絡、思想詮釋與學術轉型緊密結合,展現一部具深度與廣度的佛教文化研究。本書特色:本書聚焦清末民初佛教的轉型,緊扣政治動盪、社會改革與思想潮流,呈現僧俗不同角色的因應方式。內容兼具史實與思想,從廟產興學、居士佛學到人間佛教的興起,皆有細緻論述。本書史料扎實,既關注佛教制度與實踐,亦呈現章太炎、梁啟超等人對佛學的哲學詮釋,並深入探討佛教、科學與近代思潮的交鋒。

隋唐五代佛教史卷:從玄奘西行到宗派林立,佛教在隋唐五代完成本土化的關鍵轉折

從武則天護持到武宗滅佛,佛教命運緊扣著帝王心思在盛世繁華與亂世動盪之間,揭開風雲中起伏的真實信仰宗派林立、思想激盪這是佛教最富創造力與影響力的世紀【歷史背景與佛教傳播】本書開篇回顧佛教在隋唐之前已經歷的傳播過程,並指出隋代一統所帶來的宗教整合契機。隋文帝以佛教作為政治正統的輔助力量,建立大規模寺院,推動佛典翻譯,使佛教獲得制度化地位。唐代初期繼承此傳統,在國家意識形態與外交活動中更頻繁地運用佛教,逐漸形成「佛法護國」的政治與宗教合流格局,為後續宗派的繁榮提供穩固基礎。【宗派興起與思想發展】唐代是中國佛教宗派化的高峰期,禪宗、淨土宗、華嚴宗、天台宗等相繼成熟,不僅代表佛教內部的思想深化,也反映與社會文化的互動。禪宗以簡潔直觀的修行方式在士大夫間廣為流傳,淨土宗則因平易近人的信仰形式深入民間,顯示佛教已經從宮廷走向大眾。本書將各宗派的形成脈絡、主要思想及其對後世影響加以綜述,並呈現它們在相互交流與競合中推動佛教思想本土化的過程。【政治互動與宗教政策】隋唐至五代的政權更迭頻繁,佛教與皇權的關係也隨之變化。唐太宗、武則天等帝王利用佛教鞏固政治正統,將佛法視為治國資源;而唐武宗時期的滅佛運動,則揭示宗教過度擴張引發的政治疑慮。五代時期政權短暫更替,但佛教依然在地方與民間保持影響力。本書透過史料展現佛教如何在國家支持與壓制之間反覆調整,反映出宗教在權力結構下的脆弱與韌性。【社會文化影響與歷史定位】除了思想與政治層面,本書也關注佛教對社會生活的深遠影響。寺院不僅是宗教活動場所,更成為教育、醫療、公益的重要機構;佛教藝術、文學與建築的興盛,也推動隋唐文化的繁榮。透過民間信仰的普及與日常生活的滲透,佛教逐漸塑造出獨特的文化氛圍。最後,本書將隋唐五代佛教置於中國歷史長河中,評估其在宗教本土化、思想成熟及社會文化建構上的關鍵地位,為讀者提供一個理解佛教與中國文明互動的完整框架。本書特色:本書全面梳理隋唐至五代佛教的發展脈絡,從政治權力的角度切入,細緻呈現佛教與皇權之間的互動與角力,也揭示宗派形成與思想傳播的深層背景。作者透過嚴謹的史料考證與敘事,勾勒出宗教如何在動盪與轉型的隋唐時代中影響文化與人心,使讀者得以從歷史與思想的雙重面向理解佛教在中國歷史上的關鍵地位。

宜蘭縣佛寺志.第四集

《宜蘭縣佛寺志》由佛光大學闞正宗教授帶領博碩士研究生,分組進行田調與口述訪談。本書以山川地理、歷史圖片、沿革、人物、建築、藝文為綱目撰述,類例分明,含括全面。不僅保存地方重要佛教文化,這種佛教界、學術界、教育界共同攜手編撰的模式,也提供了運作的典範。本書詳察宜蘭三間極具歷史的寺院:佛光山蘭陽別院、圓明寺、靈山寺。在師生縝密務實的史料收集、田調口述歷史,將寺院彌足珍貴的歷史發展記錄下來。一來彰顯各寺歷年僧眾與大德之悲智雙運行誼,亦可作為後世弘法者借鑑的典範,二者更可窺見星雲大師早年在宜蘭弘法的縮影。第四集收錄三座寺院。一、宜蘭蘭陽別院前身為龍華派齋堂啟昌堂,建於清道光十七年(1837),同治九年(1870)重修,日本殖民時期逐漸轉型為佛寺。民國四十二年春,星雲大師應李決和等宜蘭地方善信之邀,主持雷音寺「週六念佛會」,以創新通俗的弘法模式,吸引大批青年及知識分子,宜蘭成為大師落實人間佛教理念的最初根據地。幾經重修,民國八十六年合併重建為十四層大樓的都市型道場,更名為「佛光山蘭陽別院」。二、礁溪圓明寺俗稱「莿仔崙佛祖廟」,大正六年(1917)由覺意、覺慈法師發起創立。日本殖民時期為宜蘭地區最早且最大的尼眾道場,並分衍出其他道場,至少有礁溪福崇寺、頭城靈山寺、冬山白蓮寺等。民國五十一年,因強颱肆虐寺院受損嚴重,經覺意、妙觀師徒多年籌劃,民國六十六年展開重建工程。民國六十九年經信徒大會決議,圓明寺交由星雲大師擔任管理人。三、頭城靈山寺開山妙圓法師,於大正十二年(1923)十二月取得土地所有權,可視為建寺之始;日本殖民時期,以農禪生活為修行模式。民國五十五年,妙圓法師因年邁,尋求星雲大師協助管理寺院,達德法師作為妙圓法師皈依弟子,受星雲大師委派接管靈山寺並著手寺院重建。至民國八十一年,經信徒大會表決交由佛光山接管。

民初佛教領袖.太虛大師(佛教高僧漫畫全集53)

太虛大師一生倡導佛教革新,致力佛教事業,自謂:「志在整理僧伽制度,行在《瑜伽菩薩戒本》。」雖未能竟願,然其影響深遠。本書是「佛教高僧漫畫全集」第53集,漫畫家度魯畫風細膩,精準描繪人物臉部細節,將太虛大師一生行誼表現得淋漓盡致。

僧事百講(七冊/套)One Hundred Lessons on Monastery Languages & Affairs:An Encyclopedia of Contempo

The transmission of Buddhism to China gave rise to a uniquely rich and systematic monastic tradition. One Hundred Lessons on Monastery Languages & Affairs offers an in-depth exploration of this tradition through six themes: Monastery Systems, Monastic Precepts, Temple Undertakings, Cultivation and Gatherings, Organizational Management, and Spread of Buddhism. Drawing from decades of lived experience, it guides readers through the past, present, and evolving future of Chinese Buddhist monasticism.第一冊9789574578740第二冊9789574578757第三冊9789574578764第四冊9789574578771第五冊9789574578788第六冊9789574578795第七冊9789574578801

邂逅佛教:人世間的一處歸宿

在失序的世界裡,找到安住的力量。人間的境遇深刻影響著每一個人,我們無法避免經歷生、老、病、死,每一階段皆伴隨挑戰與試煉。該如何理解這樣的生命處境?又該如何尋得心靈的歸宿?國際知名佛教學者路易斯?蘭卡斯特,於本書深入探討人類存在的本質,聚焦後疫情時代與人工智慧浪潮的衝擊,剖析人們所面對的內在矛盾與外在壓力。他以佛法智慧回應人生的根本困境,為橫跨古今的生命難題尋求出路,延續佛陀對人世間的深刻關懷與思索。

人間佛教管理與應用Studies on Humanistic Buddhism VII: Buddhist Management

The seventh volume of Studies on Humanistic Buddhism explores the application of Buddhist wisdom to contemporary management. The volume contains ten articles-eight translated from Chinese and two written in English (McKenzie and Goirand, Starlyte)-as well as two student papers. The topics range from the management of business enterprises, educational and monastic organizations, the self, and even the creation of a Pure Land. A unifying theme across the articles is the insight that cultivating one's own mind is the foundation for effectively managing others. As Huang Kuo-Ching noted in an earlier volume of this journal, "Venerable Master Hsing Yun pointed out that the core aspect of management lies in management of the mind. Moreover, a leader must have the ability to manage one's mind before managing that of others." This underscores the central message of this volume: effective leadership begins with self-management.

臺灣佛光人間:佛教出版與傳播研究

從佛光山「人間佛教」主題出版品的發行, 更加了解佛光山透過文化傳播, 努力打造「人間佛教」願景的過程。 星雲大師的人間佛教確實不只是世俗化、辦辦文化慈善、搞搞政治,它是帶動佛教整體走上現代化道路,而與社會之現代化相呼應相聯結的新佛教運動,是真正「在人間的佛教」。正因,佛光山或言星雲大師的「人間佛教」擁有現代化,屬於真正在「人間的佛教」,所以,本書優先的主要研究物件,就是可以真正落實「在人間的佛教」為主的出版物。本書先從臺灣佛教的發展,談到臺灣佛教出版物的發展,然後才論述到人間佛教出版物的發展;再者,透過文獻資料與統計分析,將佛光山隸屬出版社關於「人間佛教」主題的書籍進行一一瀏覽分析,並且輔以佛光文化、香海文化、大覺文化與佛光山文化發行部等單位的負責法師與師姐們,進行面對面訪談,希冀找出「人間佛教」成功的編輯政策。另外,透過定價、標題、文本型態、內容主題分析與行銷推廣、傳播管道等各種方式,去分析星雲模式如何成功推動「人間佛教」,並讓佛光山順利在臺灣社會化,成為穩定臺灣社會的一股力量。總言之,從星雲大師到佛光山各出版社的任一傳播行為,都是宗教文化傳播最大的功效,也是本書所提及「出版效果」。

供佛齋僧的科學:布施如何改變你的能量場,創造三世富足的奇蹟

為何一次清淨的供養,功德竟能超越人天福報?為何《金剛經》的「無我布施」,是最高效的生命轉化法則? 長久以來,我們相信布施與善行能積累福德,但這份「功德」如何在我們身心之上運作?那條從「善因」到「善果」的無形絲線,我們是否有機會親眼一見,甚至掌握其運作的理路? 如果說,古代的祖師大德為我們留下了珍貴的「功德地圖」;那麼在今天,現代科學正以前所未有的探測工具,一步步地為我們驗證這張地圖的真實不虛。 本書是華語世界第一部,系統性地將「供佛齋僧」這項核心修行,與現代科學(神經科學、心理學、量子物理學、生物電磁學)進行深度對話的著作。本書將引導您穿梭於佛陀的古老智慧與頂尖科學實驗室之間,您將驚訝地發現,信仰的虔誠與科學的嚴謹,竟在指向同一個實相:【科學印證:您的善行,如何真實改變生命】 馴服心中野象 (神經科學):頂尖神經科學家理查.戴維森透過大腦造影證實,慈悲禪修能實際強化大腦「前額葉皮層」(如騎象人)對「杏仁核」(如野象)的調控力。這不再只是比喻,而是佛法「調伏煩惱」真實不虛的生理實證。 法喜的生物學 (心理學):心理學的「助人者快感」(Helper’s High)研究揭示,無私的利他行為能促使大腦分泌多巴胺、催產素與腦內啡等「快樂荷爾蒙」。您在布施後感受到的那份「法喜充滿」,有著深刻的生物化學基礎。 心念的加持力 (前沿科學):「祝福巧克力」的三重盲測實驗,以嚴謹的數據顯示,經由僧侶慈悲心念加持的物質,確實能對食用者的情緒產生顯著的正向影響。這為佛法的「加持」與「萬法唯心造」,提供了饒富趣味的科學佐證。 色即是空的物理學 (宇宙學):本書將帶您理解,愛因斯坦的質能互換公式 (E=mc²) 如何成為理解《心經》「色即是空」的現代註腳;量子糾纏又如何與佛法的「緣起性空」遙相呼應。 【不只是理論,更是心識的實作手冊】 本書不止步於科學的印證,更將這份新知帶回修行的核心。透過本書,您將能: 掌握兩大核心機制:本書獨創性地提出兩大核心模型,幫助您洞悉福報運作的理路: 功德放大器:揭示「僧團」作為一個高頻修行共振場,如何將您有限的布施心力,放大為無可限量的功德福田。 業力調頻器:以「收音機選台」為喻,闡明您的「身口意」三業,如何像轉動調諧器一般,選擇您未來將體驗的生命實相(六道)。 建立一套修行體系:本書提供了一個整合「淨與定」(持戒、靜坐)、「養與動」(正念飲食、規律作息)、「轉與化」(慈心觀、感恩日記)的完整日常修行體系,讓您將理論化為每日的實踐。 深化經典的智慧:跟隨作者的引導,深入《金剛經》「三輪體空」的無我布施,探尋《華嚴經》「廣修供養」的菩薩行願,將經典的智慧,化為真實的生命力量。 獲得一份觀心藍圖:書末附有【意識能量地圖與佛法心識境界參考】,將大衛.霍金斯博士的「意識能級」研究,與佛法的「六道」、「十法界」等心識境界進行對照,為您的內在觀照提供一面清晰的參考明鏡。【本書特別適合這樣的您】 實證的修行者:您不只「相信」因果,更渴望「驗證」與「理解」其運作的深層理路。 精進的學佛人:您希望以更現代、更理性的語言,來深化對佛法智慧的理解,並與親友分享。 理性的探索者:您對心靈科學、身心關係充滿好奇,並尋求一套經得起考驗的理論與實踐體系。 尋求轉化的行動者:您渴望跳脫生命的匱乏感與無力感,尋求一條能同時創造內在安寧與外在豐盛的道路。 這是一份獻給所有現代修行者的「確證報告書」與「實踐地圖」。它將幫助您將每一次的善念,都校準於與法界實相共振的頻道上,親手創造真實不虛的三世富足。

禪趣經典故事集

古老的東方禪宗體系,支脈紛紜,源遠流長,可謂幾十代禪中英傑,以十幾個世紀漫長歲月所精心構築的龐大精神世界。因此有「禪深似海」之說。名其為「海」,確也浩翰深邃,令人歎為觀止。然而,禪又並非虛無縹緲,玄不可測;它就伴隨在我們身邊,充溢於日常生活之中,即所謂「平常人之道」,只須「治心返本」、「觀心見性」,禪便是人人皆能領悟和擁有的「自家寶藏」。因此,在東方民族的潛意識中,禪堪稱根深柢固,綿延至今,不斷對人們的思想、觀念產生深刻的影響,乃至成為中國文化寶庫中不可忽略的一大特殊遺產。面對這宗遺產,確令人深感它的豐富多彩與博大精深,充滿著耐人尋味的宗教光輝和人生智慧;即便以現代人的眼光看來,也依然洋溢著雋永的情致與不衰的魅力。也因此,數千年來,禪宗典籍林林總總,汗牛充棟,並且始終有著它廣大的讀者層面與讀者群落。本書便是從數以千計的禪宗典故、公案、語錄中,精選出五百餘篇有典型意義的作品,分門別類,輯為九大部分,以供有興趣的讀者欣賞、研讀。需要說明的是,為考慮對禪有初步興趣而尚未精深者的需要,本書所編選之禪典,均在每則之後附有簡短的點評文字,即所謂「品曰」。此種「品曰」,或從各類禪宗典籍、理論中提煉而出,或係編著者本人研讀之餘的一時感悟,隨筆寫下,因此未必準確、精當,僅供參考而已。更何況「不立文字」、「拈花微笑」、「以心傳心」歷來是禪宗遵奉的要旨之一。故以此觀「品曰」,本身便有畫蛇添足之嫌,讀者大可不必受其束縛,否則便有悖於禪道之本旨了。菩提非樹,大道無門:漸悟頓悟,皆憑自性。全書計三十餘萬言,倘其中有某些文字能對讀者的精神世界發生有益的作用,本書也就算是有它的價值了。編著者的本心本願,亦在於此。

穿越知識邊界:李虹慧的生命因緣

這本書詳細記錄了佛光會檀講師李虹慧的一生經歷與貢獻,呈現她如何以佛法為基礎,實踐人間佛教的理念。李虹慧的生命故事是一部充滿感恩與奉獻的實踐之旅。從貧困的童年到教育界的堅守,再到人間佛教的弘揚,她用行動詮釋了佛法「悲智願行」的真諦。本書展現的不僅是她個人的生命歷程,更是星雲大師人間佛教理念的生動體現。本書特色*從貧困童年到豐盈人生,展現逆境中堅韌成長的感人力量。*以人間佛教為核心,實踐慈悲智慧,翻轉無數生命故事。*用愛與行動傳遞希望,啟迪眾人共創和諧幸福的社會。本書簡介 堅忍不拔的生命韌性 童年歷經艱辛,李虹慧以感恩之心化挑戰為成長動力,展現無比的生命韌性。李虹慧幼年失去生母,被送養至他家生活。面對貧困,她展現出刻苦與感恩的精神。在國小階段受到恩師啟蒙,立志成為老師,並考取台北女子師範學校,開啟了她的教育生涯。這段經歷奠定了她助人為樂、堅忍不拔的性格基礎。◆ 愛與耐心的教育典範 以耐心與愛心啟發學生心靈,用品格教育傳遞同理與感恩的無價力量。在三十多年的教職生涯中,李虹慧專注於國小學生的教育,特別注重品格培育與同理心。她用耐心與愛心幫助特殊需求的學生,並積極推廣感恩教育,讓學生學會分享與感謝。退休後,她以自身經驗撰寫教育專欄,影響更多的家長與教育者。◆ 學佛契機與弘法之路民國六十年代,因接觸佛光山與星雲大師,李虹慧走上學佛、行佛之路。她以大師「走出去」的精神,將佛法融入生活,致力於關懷老人及弱勢群體。民國八十四年,她成為檀講師,積極推廣佛光山提倡的「人間佛教」,以簡單易懂的方式向社會大眾弘揚佛法。◆ 實踐人間佛教的理念人間佛教的六大特性:人間性、生活性、利他性、喜樂性、時代性與普濟性。李虹慧深刻體會大師教誨,認為透過「心內世界」的擴展與「廣結善緣」,能幫助他人提升生命意義,實現真正的幸福。李虹慧一生奉行悲智願行,傳遞佛法的善美與力量,啟迪眾人共同追求幸福人生。◆ 感恩與影響力的傳承李虹慧發自內心表達對星雲大師的感恩,並藉由自身故事傳遞「學佛度己,弘法度眾」的價值觀。她以自身為例,強調學佛者應秉持無私奉獻的精神,將善美的理念傳遞給更多人,共同創造更和諧的社會。

鈴木大拙禪學隨筆

世界級禪學大師鈴木大拙之禪宗研究新譯理解禪宗歷史發展、思想、體驗、修行與自然觀的最佳門徑◆ 進一步瞭解禪宗思想的精要之作◆ 鈴木大拙深刻而簡練的禪學闡釋 本書集結七篇鈴木大拙的禪學論文,包含原本刊登於《巴利文學會期刊》(The Journal of the Pali Text Society, 1906-1907),大師以「禪佛教為主題撰寫的第一篇文章」:〈佛教宗派:禪宗〉。文中概述禪宗的歷史發展、傳播與傳承,禪宗的重要原則、公案、禪與大眾文化的關聯,以及禪修訓練的介紹等。 其他則是鈴木大師關於禪學研究的早期文章,可一窺大師在禪宗思想觀點上的轉變與前後期的差異,其中〈佛學的理性與直觀〉被認為是其最偉大的作品之一。〈答胡適博士〉可見其與學者胡適之間對於禪宗的論辯。在這場著名的論辯中,可以理解兩者不僅研究方法與切入角度不同,鈴木大師作為學者,同時更是一位禪者,自然展現出禪學實踐者與歷史研究者的思想差異之處。此外,其他文章則精要地論述他對於禪體驗的解讀、禪宗問答的特點、重要性與禪的自然觀。 所錄之文整體而言可讀到鈴木大師於禪佛教的闡發,欲把握禪宗之哲學概念與精髓,深入瞭解禪學與認識大師思想的讀者,本書為必讀之作。

遇見佛牌:來一場與泰國佛牌的神奇邂逅

◎代理經銷 白象文化導 讀讓您願望加速成真《遇見佛牌》帶您揭開佛牌成願靈力的終極密碼 十年前,《佛牌教父》問世,為華人世界開啟泰國佛牌文化的探索之門。隨著時光推移,台灣佛牌市場由冷門走向普及,展現了文化推廣與資訊全球化的力量。然而,數位AI時代的便利也伴隨資訊真假難辨的挑戰。假新聞、操縱輿論、網購平台的假貨層出不窮,使消費者容易受誤導,信任建立愈加困難。因此,有了出版《遇見佛牌》的初心–提供泰國佛牌文化正確的知識,作為讀者購買、配戴或收藏泰國佛牌的指南。本書精闢解析佛牌如何發揮功效與靈力庇佑,以及泰國佛教信仰的核心文化價值底蘊,期望讀者更能清晰掌握佛牌其中的奧義。循序漸進,深入淺出,輕鬆閱讀 本書共分為七大章節,作者有感於網路訊息混亂,容易誤導消費者,所以針對Google等搜索引擎與佛牌相關的大數據,擷取數十組常見搜尋關鍵字,作為文章主題,內容如一盞明燈,指引消費者正確的佛牌知識,特別在第二章「佛牌文化底蘊–基礎篇」與第三章「佛牌深度探索–進階篇」進行深入剖析。為了加深前兩章節的論述,在第四章「佛牌奇蹟見證」中透過十五篇實例,讓讀者更能領會佛牌的效力。第五章「遇見當代經典佛牌」,精選介紹經典不敗、暢銷的佛牌系列產品,讓讀者在購買佛牌時更具信心與依據。第六章「遇見台灣精品護身符」,摘錄介紹台灣新世代精品護身符系列產品。護身符,作為台灣佛、道教文化的一部分,蘊含了深厚的歷史與在地文化精神價值。作者深信,除了推廣泰國佛牌之外,讓更多人了解台灣護身符的意義,同樣至關重要。第七章「遇見泰國佛牌大師」,介紹泰國佛牌大師們的修行背景與成就,使讀者能更具體理解他們的精神傳承與宗教影響力。 透過這七大章節的編輯,讀者將能逐步展開一場充滿智慧與靈性的旅程,深度感受泰國佛牌的魅力與文化價值,現在,就來一場與泰國佛牌的神奇邂逅吧!

The wisdom eye of prajnaparamita: a brief talk on the right view of prajna

“Emptiness” is an experience that many people have had—mostly stumbled upon unexpectedly. What exactly is emptiness? Can it actually be practiced? The Heart Sutra is the shortest, most condensed teaching on emptiness among all of the Prajanaparamita Sutras, seems to be focused exclusively on emptiness. How can this sutra be used to help you progress in your spiritual practice? Ultimately, the realization of the heart of prajnaparamita is, in and of itself, the Path.In this book, you will read about how to use the Heart Sutra as a compact guide to practice and the Path. Master Nan’s teachings are packed with pith instructions, both the do’s and don’ts, for success in practice. Practical, to the point, and illustrated with thought-provoking anecdotes, his teachings are relevant to practitioners of all proclivities, from beginners to advanced.◎代理經銷:白象文化更多精彩內容請見http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786269769582.pdf

淨土法門之漢傳佛教範式:蓮宗省庵實賢法師與眾祖師聖教修持

學術界自十九世紀末以日本及西方範式對漢傳佛教之研究以來,當中一個論述就是指漢傳佛教有各個宗派之創立,而其中的淨土宗乃是一種純他力信仰。然而,當代學者卻在方法論上提出應以漢傳佛教之範式,對漢傳佛教和淨土法門重建出更有根據之新論。本書之英文原著A Chinese Paradigm of the Jingtu Famen: The Buddhist Thought and Practice of Sheng'an Shixian and Other Patriarchs以該新範式仔細研究清初淨土祖師省庵實賢(1686-1734)及眾祖師之論註,闡明漢傳佛教不曾發展出各個宗派之另一論述,並重塑出淨土法門乃是一種根植於大乘佛教中觀和瑜伽行以自他二力方便法門來修持智慧及慈悲之禪修傳統。該原著乃是作者將其博士論文重新增補修訂後,於2023年經荷蘭博睿(Brill)出版的專書,現由作者翻譯成本譯著。

中英人間佛教詞彙選 (2025增訂版)

Words are only valuable if they benefit others."-Venerable Master Hsing Yun,Founder of Fo Guang ShanThe Glossary of Humanistic Buddhism: 2025 Edition contains over 10,000 terms in both Chinese and English covering works from Venerable Master Hsing Yun, Humanistic Buddhism, sutra titles, all publications from Fo Guang Shan's cultural undertakings, Fo Guang Shan and BLIA. It goes in depth into Buddhist terminology, concepts, quotes, persons, places, expressions, and historical events. We offer this glossary to the Fo Gang Shan community, translators, and sentient beings from all walks of life to assist them in their understanding and rendition of Buddhist literature.

Stories of the Buddha: Volume 1

Wisdom That Transforms Lives Twenty-five centuries ago, a man who had once lived in royal luxury walked barefoot across the dusty plains of India, sharing insights that would forever change human history. The Buddha-"the Awakened One"-dedicated forty-nine years of his life to illuminating the path beyond suffering for all who would listen. This first volume presents 36 stories from the Buddha's life and the lives of his disciples, each revealing the Buddha's remarkable ability to meet people where they were and guide them toward realization. Readers will discover the Buddha's insights on the importance of kindness, right speech, right actions, and community living that remain profoundly relevant to our lives today. Each story concludes with "Words of Wisdom" that connect ancient guidance to contemporary challenges. Throughout the collection, we see how the Buddha's gentle yet powerful approach led others to profound insights, inspiring many to become his disciples and continue their spiritual journey. Whether you are new to Buddhist teachings or seeking deeper understanding, these timeless stories offer inspiration and guidance for living with greater awareness, compassion, and purpose in today's complex world.

解脫奧義書

◎人人皆可成佛,此為法華妙義,一稱南無佛、皆已成佛道。自知作佛,決定無疑。◎佛是人天導師,圓滿無上正等正覺之人。因大慈悲心故,教導眾生出生死苦海,畢竟成佛。諸惡莫作、眾善奉行,自淨其意、是諸佛教。諸惡莫作,斷惡為功;眾善奉行,善滿為德。自淨其意,是修行的妙法!佛門無量義,以淨為本,一切諸佛皆如是教導。‧‧‧ ‧‧‧ ‧‧‧ 眾生本具佛性,大徹大悟之後方知本來面目是佛。心中常念阿彌陀佛,與佛相應同願同行,人人之清淨佛性本是阿彌陀佛。‧‧‧ ‧‧‧ ‧‧‧ 心為萬法之門,心為自在之門,心為解脫之門,心為成佛之門。故知心為解脫之不二法門,佛開八萬四千法門,清清楚楚明明白白皆為了一切眾生心之解脫。心生則種種煩惱生,故「佛說一切法,為度一切心,若無一切心,何須一切法?」心迷故生,煩惱生生不息,心悟則無生,諸法空相無造作。◎代理經銷:白象文化更多精彩內容請見http://www.pressstore.com.tw/freereading/9786267574379.pdf

覺照在當下:泰國二十世紀最傑出女修行者的禪修指導

不論發生什麼事,只要專注地加以覺照, 心便停下來,不再黏著,獲得自由。 明白這個方法便是消滅一切逼迫之道。 優婆夷紀.那那蓉老師自一九四五年開始在泰國的皇園山禪修,深受泰國高僧阿姜查的啟發,擁有堅定的信仰與堅韌的精神,是泰國二十世紀指導佛法修學最了不起的女教師。 本書內容取自紀老師自一九五四年至一九七七年間的即席開示,她不斷強調一切事物不過是在生起、持續和消滅中循環,根本不值得執取,進而引領讀者專注地向內觀察自己的心,以調伏並放下因貪心、驕慢而生的煩惱,發掘空的真義。 紀老師的開示蘊含了珍貴的佛法教示,實在直接而切中要點,平易近人而一語中的,簡潔有力而寓義深遠,鼓勵我們用誠懇、智慧及精進的毅力,以超越痛苦和愚痴為目標,不間斷地修行,必定能讓心靈更清明、更平靜,體會到釋放心靈重擔後的喜悅。

佛菩薩專用手印解析暨研究(全彩版)

本書全部字數近17萬字,450頁。佛陀宣說了「數千個」手印,我們終其一生都學習不完。本書內容以「佛典經疏」為主,採「以經解經、以印解印、同印異名」的方式將「手印」做徹底的研究與分析。介紹諸佛菩薩專用手印約108種,有超過360張彩色手印詳細圖示。當我們剛開始改成以《藏經》為主的「如法標準手印」;但卻與「祖師」所教的不同,這時你可能就會被冠上「欺師滅祖、背師叛祖」的毀謗流言,但請您「理性」冷靜的思考一下:都改成以《藏經》為主的「手印」,會被冠上「欺師滅祖、背師叛祖、非師弟子、大逆不道」的「罪名」?那違背佛陀於《藏經》中所說的「手印」,這也應該可以冠上「附佛外道、欺佛滅道、非佛弟子、離經判道」的「罪名」吧?

頓悟修證:威音那畔的密語(第1版)

頓悟修證──威音那畔的密語Sudden Enlightenment Cultivation- Message from the Shore of One's True Nature 先悟後修乃禪門正軌,然非漸修無以頓悟,且無頓悟後而不漸修者。學人若欲契入本心,須心法知見清晰,行持穩健,道心堅固,戒行清淨,摒棄善惡諸緣,努力於本參話頭上用心,從朝至暮,不可須臾離却。須知大疑大悟,小疑小悟,不疑不悟。直至參破漆桶,身心脫落,方見本來面目。爾後更加努力,依所悟之境,空而覺、覺而空,綿綿密密,二六時中保任涵養,乃有寶燭光天之證也。 縱觀歷代祖師,皆是經過一番鉗錘鍛鍊,不斷參究破執,直待破無始無明、徹悟、契入不生不滅的本性方才自肯。如大慧宗杲禪師偈曰:「桶底脫時大地闊,命根斷處碧潭清,好將一點紅爐雪,散作人間照夜燈。」至此方有安身立命之實地。徹悟後,還是要依據不生不滅的本性去用功,轉識成智,成就方便智,所謂無明分分斷、法身分分證,待功圓果滿,成就佛道,是為菩薩行持。 禪宗祖祖相承,能令法脈不墜,乃因其教法修證可驗證、可重複。學人倘能依教奉行,必不負如來,不負己靈。

東南亞法音:新加坡佛教研究論集

佛教在海洋東南亞的存在及其重要性亟待學術界的關注與討論。海洋東南亞讓人聯想到馬來群島,包括穆斯林占多數的印尼、馬來西亞和汶萊,以及以天主教為主的菲律賓。新加坡由於佛教徒和華人占主導地位而時常被認為是一個特例。然而,我們應該認識作者指出「南洋佛教」的佛教形式在以伊斯蘭教和天主教為主的海洋東南亞地區及其華人社群的存在,且發揮重要作用。南洋佛教在中國和東南亞的歷史聯繫中產生,並不斷經歷著變化與創新。本書收錄了作者近年來以新加坡佛教為主要論述對象的一系列研究成果。主題涵蓋宗教網絡、宗教外交、宗教現代化等領域,旨在通過跨學科研究,多維度、多視角的方法揭示與詮釋佛教在海洋東南亞的多元發展歷程。推薦:「謝明達教授對『南洋佛教』的研究,徹底打破了舊有的學界印象,顛覆了既往的研究範式,更有極為深入細緻的跨語種、跨國界宗教材料的梳理與開闊的學術視野。本書及其專著《離散法緣》,已然開啟了新加坡佛教研究的全新時代!」——紀贇教授(新加坡佛學院教務主任、圖書館館長)「謝明達教授的大作提出了『南洋佛教』的概念,別出心裁,也很貼切地概括了新加坡多元佛教的悠久歷史與廣泛傳播,極具參考價值,值得重視。」——許源泰教授(廈門大學馬來西亞分校東南亞華人文獻研究中心主任)

初心:法鼓山最美的風景──義工身影

哪裡需要我,我就去那裡! 令人感動的無我身影,總是默默地做著,喜悅地做著……。「請您分享一下,假日來法鼓山做義工的心得?」「感恩啦!」「可以再多說一些嗎?」「感恩師父啦!」採訪編輯:……在法鼓山修行,有人念佛、有人禪修,而義工,修的是萬行。一張張歡喜的臉龐、專注的身影,那是大家齊心協力、共同成就一件好事的快樂。義工們「境上鍊心」,從動到靜、從靜到動,無一不是用功處。不只是成就大眾的福田,也是無我的修行。「初心,為了護惜眾生;菩薩行,何妨寧靜而深廣!」——推薦序╱釋果暉(法鼓山方丈和尚)「忙碌的義工、專注的義工、快樂的義工、疲憊的義工、獨自努力的義工、一起合作的義工……。在按下快門的當下,鏡頭中的義工們都在對我以身說法。看見一種純粹付出的快樂。」——李東陽╱本書攝影者◆ 請您翻開書頁,與人間最美的菩薩相遇,◆ 相應——最歡喜純粹、又福氣滿滿的能量!

宜蘭縣佛寺志.第三集

不修寺志,無以追古,不自卑何以行遠?佛法之興衰,伽藍之住眾,人事物互有因果關係,修志之大用昭然若揭。凡事起頭難,難在初次,然寺志之修纂,每一座都是首次,無論謀事或謀人皆難比照,辛苦之程度,若無心於此者,難以達成任務。有志者,曷興乎來! ──佛光大學教授 闞正宗《宜蘭縣佛寺志》經宜蘭縣佛教會居中連繫,佛光大學闞正宗教授帶領博碩士研究生,分組進行田調與口述訪談。本書以山川地理、歷史圖片、沿革、人物、建築、藝文為綱目撰述,類例分明,含括全面,使閱者很快能因類究書,因書就學。第三集收錄頭城、礁溪的兩間寺院:一、頭城善慧寺前身為宜蘭地區齋教龍華派齋堂之一「募善堂」,建於殖民時期(約1905~1910),由宜蘭仕紳郭進居、吳連三發起建設。戰後經歷任養淨、慧省兩位法師住持領導,逐漸由齋教轉為佛教,並由管理人制改為住持制。民國四十一年十二月「宜蘭縣佛教支會」成立,郭進居被推選為首任理事長。第一任至第三任會址皆設於募善堂。民國八十二年更名為善慧寺。現任住持為明寶法師。二、礁溪福嚴禪寺臺灣光復後創建,民國五十年由基隆月眉山派下普同法師開山。第二任住持宏榮法師於民國六十四年晉山後,重視禪法修持,延續月眉山派宗風與傳統。致力寺院建設及各項弘法活動,也注重文教發展,辦有雜誌、幼稚園,並於電台布教,亦舉辦短期出家,傳授三壇大戒、在家戒會等。民國九十三由宏融法師繼任住持。

Studies on Humanistic Buddhism VI-Humanistic Buddhism: Wisdom and Compassion in Action

Volume six of Studies on Humanistic Buddhism contains four articles translated from Chinese, one article that was written in English, and five student papers. The theme of this volume is Wisdom and Compassion in Action, which highlights some of the ways Venerable Master Hsing Yun used skillful means to fulfill his vow. The articles discuss some of the various ways he grew the Fo Guang Shan into a worldwide Buddhist organization through building temples throughout the world, founding the Buddha’s Light International Association (BLIA) for lay practitioners, globalizing and localizing, education, natural aesthetics, and through developing the concepts of collective effort and leadership by system.

三峰派參禪鍛鍊指南1:參禪四十偈

以參禪鍛鍊為主題,重視具體實踐▍作為三峰派開創者的漢月禪師,對於學習禪修者有何種叮嚀與指導,是本書所欲呈現之重點,也期許讀者透過本書能於實修上有所助益。〈參禪四十偈〉是臨濟宗三峰派開創者漢月法藏禪師(1573-1635)依照心目中理想的參禪次第,所列出來的修行指南。其對象包含學人與師家,以四十則詩偈的方式,依參禪過程加以提點,呈現出參禪鍛鍊之大體精要。本書採用《嘉興藏》版本的〈參禪四十偈〉,從開始初學、如何用功、見性悟道、悟後鍛鍊,乃至住山開法成為師者,皆循序漸進地提醒,讓學人在參禪過程中有所依循。除校註外,每則亦有白話提要,旨在協助讀者了解漢月法藏禪師對學禪者的叮嚀與指導,而能於實修上有所助益。【禪宗典籍系列叢書】▍建立學術理論與實踐之連結、輔助實修指引▍著作以修行鍛鍊相關為主▍提倡禪宗典籍之現代實用首套推出《三峰派參禪鍛鍊指南》,共三冊(陸續出版)1. 創始祖師漢月法藏:〈參禪四十偈〉2. 第三代名僧晦山戒顯:《禪門鍛鍊說》3. 仁山寂震:〈參禪第一步要訣〉為何選擇三峰派?三峰派禪師透過多元方便,循序引導僧俗弟子修證,而後直指自性。所選三部著作,是歷經千錘百鍊的漢月、戒顯、寂震三位禪師,為參禪鍛鍊所撰寫的系統化指引,且同樣都展現了重視五家綱宗、臨濟宗旨的三峰家風。

逐跡佛陀:巴利古籍所載的佛陀生平

佛陀是怎樣的人?他如何與人相處?&從最悠久的巴利三藏文獻,看最真實的佛陀生平事蹟!&再現2500年前的印度,跟隨佛陀塵土上的足跡!&&&「我喜歡把佛陀看作人──一位超凡脫俗的人,正如達彌卡法師所展示的那樣。」&──牛津大學佛教研究中心榮譽研究員Sarah Shaw&&&這是一本根據佛陀生平的最早記錄──巴利三藏古籍撰寫的佛陀傳記。達彌卡法師引用了大量經文,通過嚴謹的論證和推敲,完整地把佛陀的一生呈現在讀者眼前。法師筆下的佛陀是個有血有肉的人,我們直觀的看到他為了廣泛地傳播佛法,如何四處奔波──一次弘法之旅中要走多少公里、忍受何等的艱辛,在橋樑稀少的地方如何渡河等細節。忠實地還原最早古籍中所記載的歷史場景,沒有華麗的傳奇故事而盡顯真實──這就是最初幾代佛教徒眼中的佛陀,而不僅是讓佛陀更符合現代人的想像。&&&偉大的世尊與常人一樣,也會做出錯誤的判斷、舉棋不定或是受人責難。這與我們以往了解的佛陀形象或許截然不同,但顯得更具人性且立體。閱讀本書就好似親臨現場,見證佛陀怎麼面對教團內部的危機、引導性情各異的僧俗弟子──透過觀察佛陀如何體現過人的智慧和慈悲,克服世俗困境,我們也在心中升起了對佛陀的虔誠與信心。這是一本具有深度且結合了傳記、宗教和歷史的精采傳記,我們能從中更加理解佛教的真意,是你了解佛陀的絕佳選擇!&&&◎想了解佛陀生平?就看這本!&1)源自最悠久的巴利典籍:本書取材自最古早的巴利三藏經典,作者達彌卡法師嚴謹的推敲與考證,忠實完整地還原佛陀的一生!&2)有別於華麗的佛陀傳說,真實呈現「人類佛陀」:本書沒有令人目眩神迷、詞藻華麗的神奇故事,作者筆下的佛陀和常人無異,完全的人性化而盡顯真實,與我們更加貼近!&&3)全方面的考察與釐清:此書不僅清楚記錄了佛陀的一生,連佛陀一天之內的活動都詳細的考察。此外,法師亦釐清一些關於佛陀生平的疑團和誤解,例如,為什麼佛陀只有羅睺羅一名兒子?他的死因是否與進食不潔食物有關?為讀者還原當時的歷史場景!

覺:尋師身影不是夢-緬懷聖嚴師父圓寂15周年

僅以此書紀念 聖嚴法師 圓寂15週年歷經12年,繼2010年製作《他的身影1》影集,製作人張光斗與《他的身影2》團隊,在2022年8月再度踏上聖嚴法師海外弘化的行旅,前往波蘭和英國、克羅埃西亞、以色列、巴基斯坦、瑞士、墨西哥、美國、日本、俄羅斯等地拍攝、採訪。張光斗隨師記行十多年,許多聖嚴法師悲心度化的身影在他心中,此行,雖沒有法師色身可追隨,卻有更多的承擔與願力,願將法師在海外弘化的點滴,以及悲心傳承的禪法,在西方的延續與發揚,呈現在世人的面前,感受法師的宏願。