2022朱銘美術館 兒童藝術教育雙年展 聲音的奇幻異想 5感小旅行

第六屆朱銘美術館兒童藝術教育雙年展此次以「聲音」作為主題,邀請16位藝術家以「聲音」作為藝術創作的媒介,交織出多元的藝術表現形式,在展覽中,觀眾可以走進「聲音」裡感受純粹的的音調、聲響;也可以與藝術作品互動,藉由主動參與讓作品產生聲音;或是跟著指示,細細聆聽平時沒有注意到的聲音呢喃。此物展覽將聲音的「奇幻異想」淋漓盡致地呈現出來,希望觀眾透過展呈,進行一場5感小旅行。

把藝術變成動詞:教學藝術家塑造美好世界的神奇魔法

看「教學藝術家」如何透過藝術參與, 能夠為世界上最棘手的難題提供解方, 甚至帶來創新的社會變革! & 「人人都洋溢著藝術才華。」 & 有一整個專業領域的從業者,他們致力於為各種不同的目的而啟動人們的藝術才華,我們稱這群人為「教學藝術家」。這群專業人士很懂得如何喚醒人們的藝術才華,也懂得如何開發人們的藝術才華。他們深知如何將人類的藝術才華導向正面且重要的結果。 & ※本書與衛武營國家藝術文化中心共同出版※ & 名家推薦 & ♪專序 簡文彬/衛武營國家藝術文化中心藝術總監 ♪導讀 耿一偉/臺北藝術大學、衛武營戲劇顧問 & 「教學藝術家大大發揮了藝術的力量,而你找不到比艾瑞克・布思更適合分享這些故事的人。」──克萊夫・紀靈森(卡內基音樂廳執行長暨藝術總監) & 「《創造改變》這本書太引人入勝了!」──桑琪妲・伊斯凡林(印度「風魔舞者」信託基金會創辦人) & 「對世界各地的組織來說,這本書真是超級管用的參考資源。」──伊莉莎白・諾羅西(肯亞奈洛比「音樂藝術基金會」創辦人) &

風格_社會性死亡:藝術設計風格取向解密

催生風格的不是藝術家、設計師,而是這個「社會」! 風格的褪燒是另一個大型社死現場 經典沒有不敗,是時機對了,才有回歸的可能 & 在巴黎世博會一舉成名的Art Deco,竟在美國走花路,因經濟風暴而失聲; 「流線型」簡約風格卻因經濟大蕭條誕生; 藝術設計發聲權往往是歐洲,但在二戰後,美國終於有自己第一個藝術風格,抽象表現主義…… 羅蘭巴特的符號學,替後現代設計升級思想; 21世紀風格的轉變,關鍵點在2011.9.11那場世界級事故… & * 風水輪流轉,風格也會輪迴重生 * 那些歷史上高聲量的風格,當無法有效代表社會的價值和情感時,便注定走向衰亡,但它們並非真正消失匿跡,多半暫時潛水,等待適當時機,重新造形返回主舞台。 & 如同本書作者 ─ 前輔大藝術學院院長馮冠超,現任輔大應美系所專任教授,提出六大風格假說,一一檢視人類有史以來,東西方文化藝術設計風尚養成,是如何受到社會制約,為藝術設計風格取向解密,發現在相似背景時代下,也會孕育相似風格。 & * 誰是風格的吹哨者 * 作者一語中的,點出操弄潮流風向的,向來不是藝術家或設計師本人,而是經濟貧弱的國家斷無成為風格領頭羊的可能。好比達文西之所以撐起義大利文藝復興一片天,是背後資產階級傾力撐腰;巴洛克之所以風靡,是路易十四帶頭,成了全民運動。遑論為何日本浮世繪影響西方藝文,甚至自1945年後,美國幾乎掌握大部分藝術新觀念與新類型,這一切無非經濟與社會說了算。 & 有意思的是,如果2011.9.11轉動了21世紀風格齒輪,風格的變動有10年一轉傾向可能,下一個風格變異的時間點會在何時,又做何改變,值得隨著本書一探究竟。 & 跨界清流推薦 & 琉園、琉璃工房創辨人 八方新氣創辨人兼設計總監 / 王俠軍 國立台灣師範大學設計學系教授 / 王行恭 王明嘉視覺設計事務所負責人 / 王明嘉 前國立故宮博物院院長 藝術史學博士 / 周功鑫 台南市美術館館長 輔仁大學博物館學研究所教授 / 林秋芳 前台灣創意設計中心董事長 明志、長庚科大校長 / 林榮泰 宏碁集團創辦人 榮譽董事長暨智榮基金會董事長 / 施振榮 北京京和文旅發展研究院院長 兩岸文創產業高校研究聯盟理事長 / 范周 法藍瓷總裁 亞太文化創意產業協會理事長 / 陳立恆 自由落體設計暨東裝時代創辦人 & 總統文化獎獲獎人 / 陳俊良 國立台灣美術館館長 藝術史學博士 / 陳貺怡 頑石文創開發顧問創辦人兼創意總監 / 程湘如 (依姓名筆畫順序) &

走在臺灣美術的最前面:雄獅美術李賢文的回憶

李賢文為回顧《雄獅美術》,並且向他曾親炙的藝術家表達致敬之意,用幾年的時間,逐一將這些美術史高峰上的藝術家融入他個人的創作。這批畫作不但掌握前人一生創作的精華,同時也描繪他心中所見畫家親切的容貌。這些畫家們曾以灼灼之眼,召喚著臺灣美術創作的理想,幻化成不朽的青春。相信李賢文在用心創作的過程中,不斷地反思並與老師們對話,他們也將永遠以灼灼之眼,召喚著作者的靈魂,繼續不斷地創作臺灣美術史上的高峰。——顏娟英這本《走在臺灣美術的最前面》書中,收錄了二十篇從二○一七年底到二○二三年的作品及畫記,共分成四類:西畫雕塑、膠彩、書畫,以及其他類。我收到書稿時的驚喜與感動,就像我第一次搭北迴鐵路,藍皮火車穿過了崇山峻嶺之後,太平洋倏然在眼前開展,我忍不住驚嘆,看見了一個台灣的美術時代在書頁如波濤湧動。二十個藝術家,不同的人生故事,在編輯的過程中開始在靈視中浮現:我讀到梳著光潔小髻的張捷阿嬤為李賢文前輩把陳澄波的畫作開箱那一刻,內心激盪不已,眼角泛淚;我循著作者腳步下到礦坑看著畫家洪瑞麟如何蘸著汗水和地上褐土畫下礦工的群像;我看到庶人畫家洪通站在他以生命彩繪屋子前展現他的夢想;我還看到畫家席德進在他生命的最後那望向人世的炯炯目光。不只是畫,不只是文章,我看到是一列行走的台灣藝術家如何點亮我們的世代,而推手正是本書作者李賢文。——廖志峰臺灣美術的視角,如果能夠包含對歷史的敬意與對人性的溫情,那麼,這樣的史觀,必然更貼近歷史真實,也更具創造性的想像!於是,我試圖用「文字」記錄當年與先行者的關係與對應;用「繪圖」表現他們「走在臺灣美術的最前面」的音容樣態。以意像與圖像,雙重建構出臺灣美術更具景深的願景。當回憶細節與文學情境,再度綻放歷史的光影,一個又一個美術前輩的出列,也站立出臺灣美術發展的稜線。——李賢文

想法誕生前最重要的事

獲獎無數的森本千繪從國中起,就立志「製作廣告,而且一定要製作趣味十足的廣告」。她創意獨具的靈感都是如何誕生的呢?森本千繪說,「其實每個人都有創意,不要覺得自己的想法『無聊』,先提出來,試試水溫。」日本311大地震發生之後,為了自我約束,電視台取消播出許多廣告,演唱會也停止舉辦;然而在此時,多位歌手以歌唱接力演唱「昂首向前走(壽喜燒)」、「抬頭望望星空」的電視廣告,相信曾經鼓舞了非常多人。這支廣告其實就是森本千繪的作品。本書中,作者以撰寫成長和工作經歷的方式,介紹自己創作的方法,沒有整理歸納的條列或導引,必須靠讀者從字裡行間去尋找出適合自己的方法。作者的文字深具女性的細膩心思,工作經歷不僅能夠啟發創作人,人生經歷也可提供各類人士參考,打造屬於自己的創意人生。森本千繪曾獲紐約ADC獎,東京ADC獎,亞太廣告盛典金牌獎等,以及第4屆伊丹十三獎(歷屆得獎者系井重里、著名主持人塔摩利等),她是第一位獲獎的女性,且是最年輕的獲獎人。目前以客座教授任教於武藏野美術大學。前言重要的事物總是化為色彩或音樂& &&常有學生提問「如何才能夠成為藝術總監或是創意總監呢?」每當碰到這類詢問時,我總是思考究竟什麼是藝術總監和創意總監等職稱。飛行員或護士是職稱。可是無論是藝術總監或創意總監,都不是取得資格認證才獲得的頭銜。在兒童當中就可以找到絕不輸大人、出色的創意總監;許多兒童在玩耍時,或在學校課業當中,就已經在執行監製的工作。因此,我認為兩者並非是成長到某一階段之後所從事的職業,而只是在成長過程當中所扮演的角色。身為藝術總監、創作人,自己參與過許多不同的工作。例如,三得利咖啡的BOSS Silky Black」,佳能「無反光鏡相機 EOS M」的電視廣告影片,Mr. Children的廣告和CD專輯封面的藝術監製,NHK晨間連續劇「幸福鐵板燒」的片頭影像製作,最近則擔任松任谷由實專輯「POP CLASSICO」的藝術總監,以及負責三谷幸喜監製的舞台「聲」的美術監製。我甚至還主持個人廣播節目,可以說是遊走在各種媒體和空間之間,自己都不知道如何簡單解釋自己的工作。雖然工作都和藝術總監、創意總監相關,然而每次必須達成的結果都各有不同,所以絕對無法以一招走遍天下。然而,這些工作的共通之處在於如何將他人的想法化為具體的傳遞方式,此外,我的表現形式總是伴隨著音樂和顏色。這種方式源自於我孩提時期的體驗。小學時,我經常繪製賀卡送人,自己編歌,策畫園遊會,製作集訓手冊,布置教室等,其實和現在的工作大同小異。但是,追根究柢,最原始的體驗是來自和祖父一同生活的歲月。雙親繁忙,所以我從小就寄養在青森縣的祖父母家,那兒是擁有豐富大自然的地區。對我而言,祖父就好像卓別林,無論我遭遇哪種挫折失敗,悲傷哭泣,他從來不動怒責怪我軟弱,只是教我認識顏色,教我唱歌。話說,小的時候,我經常尿褲子,遲遲無法脫離尿布生活,但是祖父從來不斥責我。有一天,祖父冒著風雪騎著自行車出門。過了不久,返家的祖父,在我的面前展現七條、七種不同顏色的內褲。七彩可愛的內褲,漂亮極了,我一心只想趕快穿上,所以再三向祖父保證絕對不再尿褲子。果然,從那天之後,我再也不尿褲子了。熱愛音樂的祖父,教我唱好多歌曲。第一首學會的歌曲是「你是我的陽光(You are my sunshine)」。祖父一邊教我唱歌,一邊教我認識英文單字,等我學會之後,我總愛和祖父合唱這首歌。只要唱這首歌,我總是心情快樂。有一天,我最喜愛的洋娃娃被另一個小孩搶走,傷心地大哭,祖父來到我的身邊,唱起「你是我的陽光」;聽著聽著,我忘記了剛才的不愉快,開心地笑著和祖父一起合唱。重要事物總能夠轉換成為顏色或歌曲,傳遞人心,感動人心。和祖父一起生活的日子,我學會了這些事情。我想這些就是我的表現方式的原點。 & &廣告是傳遞「物質本質」,打動人心二○○七年,我離開博報堂廣告公司,成立自己的設計事務所「goen。」。「設計廣告」是接受他人委託,針對消費性商品,從創意人的觀點發想,尋找自己發現的答案,再設法呈現。在一連串的過程當中,我最重視的「設計真正價值」,在於如何汲取當事者的想法,細心篩選出商品的本質和普遍性,進而將本質化為實際形式,深達人心。承接他人的想法,再設法打造,進而打動人心,並非易事,所以更需要確實面對各項作業。如此一來,才能為收看廣告的觀眾和廣告製作委託人,帶來陣陣驚喜,並確信自己能夠製作出感動和豐富人心的廣告作品。對我而言,廣告是「連接人心的溝通方式」。因此,對於所有工作,我都秉持著問心無愧的精神,為雙方搭建溝通的橋樑,交流想法,發掘所長並加以宣揚。工作經驗累積越多,這種想法隨之擴張增強。我唯有期許自己更盡心努力,用心滿足所有需求。使用他人的方法論,則無法打造原創在本書中,我將敘述自己的工作經驗談,其中包含我奉行不渝的原則,或是工作的方法論。然而,我並非撰寫具體的方法論,例如「這樣做就能夠成為總監」,或是「這樣做就會獲得成功」;而是透過感覺、心情、意識等有點兒特殊的方法論。但是,這些都是我個人對廣告或設計的看法。如果各位照本宣科,恐怕就只是模仿,無法自創。因為,一直以來,我的作品都是希望能夠感動人心,或是希望鼓舞人們起身行動,搭起人與人之間的橋樑,尋找潛藏在各角落的各種可能性。我的方法論是希望能夠觸動各位的五官意識,解放習慣因循方法論的行動模式,進而解放心靈,自由發想,找到屬於自己的原創。

中國色彩文化,歷史與現代的視覺對話:從古代詩詞中的顏色意象到現代藝術作品中的視覺表達,描繪色彩在歷史的變化與延續

色彩因中國文化的燦爛而愈發深邃, 中國文化亦因色彩的絢麗而愈發多姿! ▶說起中華民族的色彩觀,就一定要談到五行思想! 「陰陽五行說」將五行與五色相配屬,金木水火土對應白青黑赤黃,色彩被賦予了一定的文化內涵。這時五色與五行、五方、四時、五帝都取得了相對應的關係。色彩就這樣參與到人類歷史的進程當中了。 ▶孔子以禮觀色,又以色明禮,看重的色彩不是空間方位色,也不是視覺印象色,而是人倫社會合於「禮」的象徵色! 孔子的色彩觀對中華民族色彩結構的形成產生了重大的影響,這種影響的積極意思和負面效應同時存在。和諧、純正的色彩觀是維護社會秩序的象徵,也是孔子要求君子正顏色、正衣冠的倫理要求的展現。然而過強的倫理象徵色彩也在一定程度上阻礙了個性色彩的發展和色彩的審美創新。 ▶白銀盤裡一青螺——飲食文化中的色彩 中國的飲食文化中最重要的一個屬性就是「色」、「香」、「味」俱全。「色」被排在首位,足以看出色彩搭配在菜餚烹飪中是何等重要。只有色彩令人悅目了,才會刺激人們的味覺,引起食慾。所以,無論從烹飪的角度,還是從食用的角度,人們在菜餚的色彩搭配上都花了不少心思。對菜餚進行美化並不是一件很容易的事情,要達到食用與審美的和諧統一,就要從原材料、調料、烹調方法等諸多方面下功夫,才會達到理想的效果。 ▶山石榴花染舞裙——傳統服飾色彩文化 縱觀中國服飾史,色彩的內涵是隨著社會的發展、時代的變化而不斷演變的。中國傳統服飾色彩的最初形態是自然色彩,在人類還沒有進入文明時代的時候,原始人類從大自然中得到靈感和啟示。考古發現也給予有力證明,紅色是人類最早製造和使用的色彩。北京山頂洞人遺址中那些被染成紅色的礫石、獸牙、貝殼等飾品,還有撒在山頂洞人遺骨周圍的紅色粉末都說明了原始人類對紅色的關注。 本書特色 本書從中國的傳統色彩觀念談起,從歷史和現實生活中去探尋神秘的色彩文化。儒道佛的本色、文學藝術的創造,甚至傳承至今的民風民俗,無不投射出色彩文化的影子。 &

你必須努力工作:羅丹論

里爾克──最理解羅丹的詩人羅丹的祕密──對勤勞工作的愛這位大師的祕密,便是對勤勞工作的愛,他是一個不可阻擋的「愛者」。他是一個永遠懷抱渴望、永遠充滿熱情的人。&1902年,26歲的里爾克,親赴法國默東,以弟子取經之姿,與時年61歲,享有國際盛名的雕塑大師羅丹近身相處,大師的「必須努力工作」和對「物」的觀念,深深影響詩人以後十年的創作觀。里爾克以生動之筆呼應了羅丹雕像中的動感,讓羅丹的一座座雕像在他筆下活躍起來:&這個雕像就像一棵樹的側影,在三月的暴風雨中顫抖著。夏天的果實生命充盈,不再留在樹根,而是逐漸向上延伸,面臨大風將會折斷的枝條。--《青銅時代》波浪湧過倆人身體,抖顫起圈圈漣漪,力的充沛,美的預兆,這就是為何眾人能從他們身體看到吻的銷魂,宛如旭日初升遍照大地。--《吻》他坐著凝神沉思,用盡全身力氣思考,整個軀體都成了思考的頭腦,他的血液循環便是思緒。他必須把他們融入自己,彷彿象徵著思考的巨大壓力和責任。──《沉思者》&本書如文字展廊般,是羅丹的雕塑傳記,也是一本充滿文字神采的文學之作。&書中談及「物」與「美」的關係,是里爾克從羅丹提煉出的藝術論,他以詩的語言和見解,述說羅丹的藝術深度,為讀者搭建了一座通往羅丹雕塑世界的橋梁。里爾克對羅丹心靈與雕塑作品的深入解讀,讓本書成為羅丹研究的重要之作。書中更充分展現了詩人對藝術的穎悟與燦然文采。做為一本「傳記」,里爾克如同羅丹的人物肖像般,貼身敏銳觀察傳主,捕捉住整體生命流動中的神采,並於生活中一次次精確地觀察與描摹,為羅丹進行了文字的肖像雕刻。閱讀本書,不僅再現了世界雕塑大師羅丹的形象,及對其雕塑作品的再認識,同時包含著對「創作之思」之探掘,找到了它,就能發現創作不竭的動能,以及羅丹具有跨世代、跨文化影響力的原因。&

為什麼他們都沒穿衣服?

為什麼在藝術作品中,他們都沒穿衣服? 火柴人算是藝術嗎? 這是好作品還是爛作品? 藝術家會互相抄襲嗎? ……為什麼要問那麼多問題?! 馬奈《草地上的午餐》這幅畫問世時,把所有人都嚇傻了!作者本人倒是完全不明白眾人大感震驚的原因何在。為什麼在畫中,神可以裸體,一般人卻不行?孟克的《吶喊》,為什麼要畫成骷髏頭?背景究竟是夕陽還是鮮血?後面的兩個人影,是朝著主角走來,還是正在遠離?西班牙畫家米羅在創作時會進入某種恍惚狀態,像是在夢遊一般。他作品中的奇形怪狀,對米羅而言卻是有意義的。但觀看者又如何去理解? 當你站在美術館、博物館中,盯著眼前的藝術品,是不是心裡曾經浮現過許許多多的問題?甚至會懷疑自己會不會「有看沒有懂」? 藝術家蘇西.霍奇為喜歡藝術卻覺得自己不得其門而入的讀者,設計了二十二道問題,幽默、輕鬆的語調,引領讀者逐步開始認識各種藝術,包括從洞穴壁畫到立體主義,從文藝復興到當代藝術,探討不同流派、不同主題──包括靜物畫、風景畫和肖像畫等等──以及關於藝術在我們生活中的作用和價值。每個問題都以兩頁圖文來解答,深具啟發性的方法,使藝術入門者能更自信地提出問題、尋找答案,並為自己「閱讀」藝術。 本書特色 ★&& &透過提問,訓練讀者對藝術家與其作品的批判性思考。 ★&& &全面建立關於藝術的基本知識,讓人不再心存「看不懂」的疑慮。 ★&& &本書文字簡潔易讀,同時以活潑的手繪圖像來配合文字說明,可讀性與趣味性十足。 媒體好評 這本關於藝術史的信息豐富的介紹以活潑、輕鬆的語氣,將鼓勵大量讀者更有信心去參觀博物館……霍奇討論的主題廣泛,每一章都包含一些作品的圖像,都配上簡短、輕鬆的內容,讓人容易理解、吸收。她的取材範圍和多樣性令人愉悅:包括從古代洞穴壁畫到當代裝置藝術,以及介於兩者之間的一切。──《書單》(Booklist) 光是書名就足以吸引讀者。霍奇設計許多重要的問題,激發讀者對藝術家與其作品的批判性思考。可愛的插畫圖案能引導讀者理解文字所呈現的概念,而每個問題也能讓讀者獨立思考、獲得自己的體驗,並自在、快樂地穿梭藝術世界。──《學校圖書館期刊》(School Library Journal) 設計充滿活力,有複製的藝術品、塗鴉和豐富多彩的文字……對藝術及其意義──包括商業和文化,娓娓道來。──《華爾街日報》 &

中國古代藝術範疇論(從認識論、價值論至藝術範疇的特性):由情感、審美、倫理探討藝術品評的基本標準與價值

中國藝術認識論範疇是由情志、虛實、形神所構成 這種情志合一、虛實相生、形神一體的觀念 是中國藝術認識論的獨特之處 ▍藝術的表現離不開「情」和「欲」 觀念總是追溯的結果,言志不可能離情,緣情也不可能無志。語言總是在線性的流動中展開,所謂的前後只是語言表達的困境,正如我們不可能同時說出「情」、「志」兩個字一樣,只能一前一後地表達。花開兩朵,只能各表一枝,情志也是如此。雖然「言志」說在《尚書》中首標,「緣情」說在《文賦》中首現,但實際上二者須臾不可分離。 ▍從「形」開始,進而達到對「神」的領會 中國古代藝術中的形神範疇是從哲學領域轉移過來的。先秦時代,人們從對自身的形體和精神的認識過程中發展出了形神範疇。哲學上的形神問題也叫身心問題。形、身即形體和身體,神、心即精神和神明,有時神也可以指精氣、靈魂和鬼神。 ▍「神到寫不到」是藝術家所追求的創作至境——虛實相生的藝術效果 繪畫講究虛實的關係,尤其注重畫面空白的作用;書法講究「計白當黑」,把空白和書跡放在同等重要的位置;中國園林建築虛實掩映之間突顯自然天趣,展現巧奪天工的空間布置之美;戲曲藝術中以虛帶實、虛實相生是常用的表現手法。虛實這對範疇最能反映藝術發展的內在本性,最能表現中國古代藝術獨有的辯證特性。 ▍中國古代藝術的核心價值是「明道」和「樂心」 明道即把宇宙的本體之道德發明出來;樂心即使內心快樂,使情感悅適,使人生找到存在感和價值感。從先秦的整體來看,儒家主張道德,但不放棄審美,而是提倡秩序化、禮樂化和道德化的審美;道家也宣導道德,但鄙棄現實世界「人為」的道德,提倡「自然」之道,主張「無為」、「自然」和「形而上」的美。 本書特色 本書為《中國古代藝術範疇論》下篇(從認識論、價值論至藝術範疇的特性)。以中國傳統藝術史為基礎,以中國古代藝術文獻為材料,以古代藝術理論形態的話語為對象,結合現代哲學本體論的有關內容尋繹出中國傳統藝術理論的核心範疇及觀念。 &

中國古代藝術範疇論(從生成語境至本體論範疇):由哲學與美學的相互交織,尋繹中國古代藝術的發展脈絡

本體論範疇是道、氣和象範疇 道是中國傳統藝術的精神蘄向 氣是中國傳統藝術的生命哲學 象是中國傳統藝術的形式特性 & 中國傳統藝術不是這三者的簡單相加 而是這三者的有機融合 形成了道氣象三元一體格局 區別於西方主客二分的藝術哲學 & ▍藝術本體論是對藝術存在、知識、價值本身的追問 中國古代藝術本體論是關於中國古代藝術本質規律及其特性的探討,也是關於中國古代藝術根源性、本質性和對藝術現象背後的「承載」者的探索。按照這種說法,我們假定了中國古代藝術現象背後具有「承載者」的存在,對這種「承載者」的探索就是對藝術本體論的探索。 & ▍文化是藝術存在的「空間」維度的話,歷史就是藝術存在的「時間」維度 中國古代藝術是中國古人道德情感和審美意識的交集之地。中西古今藝術的最大不同不是技法、色彩、構圖、音響、旋律,甚或再現、表現、模仿和創造的本身的不同,而是這些背後的道德情感的不同。中國古代藝術的本體不僅根植於中國傳統的文化中,還生長於中國獨特的歷史語境中。 & ▍生命精神對藝術來說具有「本源性」的價值 我們把中國藝術置於中國的文化要素中去理解,試圖還原其真實的歷史語境,是為了把中國藝術置於其活態的環境中去觀察和體認,而不是為了體系的完整而去削足適履。因為即便是在縫合完美的藝術概念體系過濾下的藝術也只能是「概念木乃伊」,而藝術則是新鮮活潑的生命體。 & ▍道是中國哲學中的最高概念,也是中國古代藝術理論的根本範疇之一 道和藝的結合是人的理性和感性和諧發展的必然結果。沒有道的藝,便缺少靈魂和方向;離開藝的道,便喪失實現的途徑和手段。如果說道是宇宙萬物總的根源和本體,那麼氣則是具體之物的本質或本根。 & 本書特色 & 本書為《中國古代藝術範疇論》上篇(從生成語境至本體論範疇)。以中國傳統藝術史為基礎,以中國古代藝術文獻為材料,以古代藝術理論形態的話語為對象,結合現代哲學本體論的有關內容尋繹出中國傳統藝術理論的核心範疇及觀念。 &

遐庵談藝錄(附:遐翁詞全編)

本書包括作者一九六○年代出版的《遐庵談藝錄》和《遐翁詞贅稿》,以及《遐翁詞贅補》三種書的影印件。《遐庵談藝錄》堪稱是半部中國藝術史,後二種合為葉氏詞作的全部,是這位近代大詞人詞作的首次影印。 《遐庵談藝錄》全書收文一百二十九篇,內容為遐庵自記其所知、所見、所得書畫、金石文物、金石碑版、文房四寶、佛門史跡、骨董鑒藏、典籍叢談、雪泥鴻爪等、大體反映了葉氏治學談藝、考古論古的主要成就。為文物考古學者重要參考資料,可與鄧之誠所著《骨董瑣記》比美。

牛津通識課20當代藝術:自由意志的箝制與對抗

什麼是當代藝術? 誰在控制它的走向? 當代藝術呈現的究竟是自由意志, 還是市場趨勢? & 打開牛津大學出版社最受歡迎通識讀本, 用最簡明的方式揭示當代藝術世界的機制。 & 當代藝術通常被視為自由領域, 藝術家在其中打破禁忌與挑戰主流, 一次次帶給大眾各種衝擊與反思, 或是根本沒有任何目的地創作作品。 & 然而,隨著藝術市場迅速成長, 以及美國日益增長的政治和文化主導地位, 這個「自由領域」產生了什麼變化? 創造、啟蒙、批判等藝術特徵, 以及與消費主義和大眾文化的關係又發生了哪些轉變? 其他強國,如中國與俄國的崛起,又對藝術世界產生怎樣的衝擊? 當代藝術是否已成為商業和政府的奴隸、迷惑大眾的工具? & 本書跳脫一般美學與哲學層面的討論, 從政治、經濟與文化等多個角度, 深入剖析當代藝術的各種現象與活動, 包括美術館商業化、藝術雙年展、裝置藝術的崛起、藝術商品化與金融化、企業商藏與贊助等等, 闡述當代藝術的概念、歷史發展與多樣性, 以及它與全球化、政治、商業、社群媒體之間的交互影響。 & 本書尤其關注藝術與資本的親密, 國家和企業對藝術的使用, 如何干擾藝術自主性, 使得本應多樣與不可預測的當代藝術, 實際上存在著令人沮喪的統一性, 以及藝術家在這種環境下所面臨的各種挑戰與應對。 & 【你是知識控嗎?關於牛津通識課】 用最簡明直白的方式,了解現代人最需要知道的大問題。 & 牛津通識課(Very Short Introductions,簡稱VSI)是英國牛津大學出版社(Oxford University Press)的系列叢書,秉持「為所有讀者提供一個可讀性強且包羅萬千的工具書圖書館」的信念,於1995年首次推出,多年來已出版近700本讀物,內容涉及歷史、神學、藝術、哲學、文學、醫學、自然科學、政治等數十多種領域。每一本書對應一個主題,由該領域公認的專家撰寫,篇幅簡潔精煉,並提供進一步深度閱讀的建議,確保讀者讀完後能建立該主題的專業級知識框架。 &

渴望榮耀,烏克蘭天才女藝術家瑪麗婭·巴什基爾采娃的日記:1873年至1880年,一位年輕的天才令世人矚目的現實主義心理自畫像

她擁有征服世界的抱負,也一心渴望愛情 她想要擁有世界,並願為之付出一切 & 「以六年的時間,每天工作十個小時,最後得到的是什麼? 是藝術才能的展露,是致命的惡疾。」 & 「這是一本無與倫比的書!」──英國首相威廉.格萊斯頓 & 從十二歲開始她用法文寫日記,記載四海為家的生活,她的驕傲,她的苦惱,她的天真,她的矛盾,她的理想,她的恐懼,她對美的追求和她內心的祕密。 & 1884年5月1日,離去世時間只有五個月,她在日記前言中寫道:「是的,我的確有這種祈求,或者是希望,就是以任何方式留在世上。如果我不是年紀輕輕就要死去,我希望成為一個大藝術家。如果我必將早早夭折,我希望我的日記得以出版,它一定會給人以愉悅和啟發。」 & ▍年輕的天才藝術家(a highly talented visual artist) 她從事專業繪畫起步較晚,但天賦異稟,於18歲進入法國巴黎的朱利安學院(彼時唯一招收女學員的藝術學院)學習,止於去世前的25歲。7年時間裡她一共創作230件藝術品,主要是油畫和素描,少許的青銅像和石膏像等。母親在女兒離世後捐給法國、俄羅斯、烏克蘭諸大博物館和畫廊共計66幀油畫。但因兩次世界大戰,現在留存下來的作品屈指可數。她的畫作嚴格說是處於創作初期的作品,若非香消玉殞,必有更多經典傳世。 & ▍與法國文豪莫泊桑的戀情 在瑪麗婭短暫的人生中,有一段對她來說刻骨銘心的情事──即1884年,她與莫泊桑的一段戀情,這一年對兩位來說都是人生中輝煌的一年。莫泊桑的第二部長篇小說《漂亮朋友》完稿,開始在報刊上連載便引起轟動,同年創作的短篇小說《項鍊》和《伊韋特》也獲得巨大成功,因此莫泊桑被貼上了當代偉大作家的標籤,隨即便是應接不暇的各種社交活動,但其內心卻一度陷入彷徨和苦悶,這些情緒曾經他在跟瑪麗婭.巴什基爾采娃同年的通信中表露無遺;而這一年也是瑪麗婭事業的巔峰之年,其油畫作品〈見面〉獲得業內極大的關注和讚譽,她正信心滿滿地準備進入事業的黃金期,此時她的內心一片光明,對生活充滿無限渴望,在與莫泊桑通信中這點也表露無遺,她不僅戀慕上了這位文豪,重要是她對日後的憧憬也深深的影響了莫泊桑,使其逐漸走出了心裡的陰霾。 & ▍他人眼中的瑪麗婭.巴什基爾采娃 初次見面,巴什基爾采娃小姐就給我留下難以磨滅的印象──柔情而不失堅毅,優雅而不乏莊重。這位可愛的小女孩做的每件事,都顯露了超人一等的智慧。在嫵媚的女性外表之下,隱藏著男子漢般的剛強意志,令人想起了尤利西斯 送給年輕的阿喀琉斯 的禮物──大衣裡裹著寶劍的女人。 & 巴什基爾采娃小姐用坦率而優美的聲音回應了我的祝賀──沒有任何虛偽的謙虛,她承認自己有遠大的理想──可憐的孩子!死亡的魔爪已伸向了她──正急不可耐地想獲取榮譽。 & 本書特色 & 本書為烏克蘭藝術家瑪麗婭·巴什基爾采娃的日記,從西元1873~1880年。跟隨著這位年輕天才藝術家日記的娓娓道來,讀者不僅可以領略其內心細膩的獨白、心理的發展和蛻變過程,還能被帶入美妙的藝術天地,透過作者與病魔抗爭過程中體會到她那種天賦的樂觀、對生命的渴望與敬畏、對事業成功孜孜以求的精神。 &

渴望榮耀,烏克蘭天才女藝術家瑪麗婭·巴什基爾采娃的日記:1881年至1884年,患上絕症,仍希冀以任何方式留在世上

以六年的時間,每天工作十個小時,最後得到的是什麼? 是藝術才能的展露,是致命的惡疾── & 「我希望成為一個大藝術家。如果我必將早早夭折,我希望我的日記得以出版,它一定會給人以愉悅和啟發。」 & 【特別收錄與法國文豪莫泊桑的十二封通信】 & 從十二歲開始她用法文寫日記,記載四海為家的生活,她的驕傲,她的苦惱,她的天真,她的矛盾,她的理想,她的恐懼,她對美的追求和她內心的祕密。 & 1884年5月1日,離去世時間只有五個月,她在日記前言中寫道:「是的,我的確有這種祈求,或者是希望,就是以任何方式留在世上。如果我不是年紀輕輕就要死去,我希望成為一個大藝術家。如果我必將早早夭折,我希望我的日記得以出版,它一定會給人以愉悅和啟發。」 ▍年輕的天才藝術家(a highly talented visual artist) 她從事專業繪畫起步較晚,但天賦異稟,於18歲進入法國巴黎的朱利安學院(彼時唯一招收女學員的藝術學院)學習,止於去世前的25歲。7年時間裡她一共創作230件藝術品,主要是油畫和素描,少許的青銅像和石膏像等。母親在女兒離世後捐給法國、俄羅斯、烏克蘭諸大博物館和畫廊共計66幀油畫。但因兩次世界大戰,現在留存下來的作品屈指可數。她的畫作嚴格說是處於創作初期的作品,若非香消玉殞,必有更多經典傳世。 & ▍與法國文豪莫泊桑的戀情 在瑪麗婭短暫的人生中,有一段對她來說刻骨銘心的情事──即1884年,她與莫泊桑的一段戀情,這一年對兩位來說都是人生中輝煌的一年。莫泊桑的第二部長篇小說《漂亮朋友》完稿,開始在報刊上連載便引起轟動,同年創作的短篇小說《項鍊》和《伊韋特》也獲得巨大成功,因此莫泊桑被貼上了當代偉大作家的標籤,隨即便是應接不暇的各種社交活動,但其內心卻一度陷入彷徨和苦悶,這些情緒曾經他在跟瑪麗婭.巴什基爾采娃同年的通信中表露無遺;而這一年也是瑪麗婭事業的巔峰之年,其油畫作品〈見面〉獲得業內極大的關注和讚譽,她正信心滿滿地準備進入事業的黃金期,此時她的內心一片光明,對生活充滿無限渴望,在與莫泊桑通信中這點也表露無遺,她不僅戀慕上了這位文豪,重要是她對日後的憧憬也深深的影響了莫泊桑,使其逐漸走出了心裡的陰霾。 & ▍他人眼中的瑪麗婭.巴什基爾采娃 初次見面,巴什基爾采娃小姐就給我留下難以磨滅的印象──柔情而不失堅毅,優雅而不乏莊重。這位可愛的小女孩做的每件事,都顯露了超人一等的智慧。在嫵媚的女性外表之下,隱藏著男子漢般的剛強意志,令人想起了尤利西斯 送給年輕的阿喀琉斯 的禮物──大衣裡裹著寶劍的女人。 & 巴什基爾采娃小姐用坦率而優美的聲音回應了我的祝賀──沒有任何虛偽的謙虛,她承認自己有遠大的理想──可憐的孩子!死亡的魔爪已伸向了她──正急不可耐地想獲取榮譽。 & 本書特色 & 本書為烏克蘭藝術家瑪麗婭·巴什基爾采娃的日記,從西元1881~1884年。跟隨著這位年輕天才藝術家日記的娓娓道來,讀者不僅可以領略其內心細膩的獨白、心理的發展和蛻變過程,還能被帶入美妙的藝術天地,透過作者與病魔抗爭過程中體會到她那種天賦的樂觀、對生命的渴望與敬畏、對事業成功孜孜以求的精神。 &

城市美學:羅馬、巴黎、衛城、洛陽、北京……無論仙山瓊閣或街巷阡陌,一探中西歷史文化名城的崇高與優美

每座擁有歷史名勝的城市, 都是天然的藝術博物館。 大多數歷史名城本身都擁有不可抗拒的美, 借用維克多.雨果的話來說, 這些歷史名城中的每一幢不朽的古代建築, 都可以說是用石頭書寫的交響樂與讚美詩, 它們是人類審美精神最為輝煌、壯麗的藝術化呈現。 ▍羅馬:一個氣象萬千的偉大時代、一個屢創輝煌的傳奇帝國、一座永遠說不盡的不朽之城! 在古代社會,只有古羅馬人的建築具有「壯美」的特徵。埃及建築很「宏偉」,希臘神廟既「宏偉」又「美麗」,但是羅馬建築不僅規模宏大,建築物的內部、外部都裝飾精美,產生了一種「壯美」的效果,而且具有他們自己的特色。在這方面,以阿格里帕萬神殿和羅馬競技場為代表的一批羅馬建築,堪稱是建築美學或城市美學的典範之作。 ▍巴黎:一個為神明、為英雄、為皇帝、為先知、為聖徒和殉道者們專門創造的太陽城邦。 巴黎是一個古老的城市,但與雅典、耶路撒冷和羅馬等城市相比,她顯然又年輕得多。作為長期在精神和文化方面引領潮流的國際都市,巴黎在歐洲乃至世界都享有巨大的聲譽,其輝煌與屈辱交織著的歷史,是一部波瀾壯闊的悲喜劇。如果我們要仿造一個「美學之都」的概念,大約不會有第二個城市會比巴黎──這個世人公認的「藝術之都」更為適合吧? ▍南京:如詩如夢,亦真亦幻,又乘載了太多傷感的悲情城市 南京實在太像一個風雲變幻的舞榭歌台,數不清的帝王將相、達官顯要、文人雅士、名姬佳麗在這裡上演過或悲壯雄武、或哀婉悱惻的人生戲劇。南京是一本最好的歷史教科書,閱讀這個城市,就是在回憶中國的歷史。南京的每一處古跡,都帶有濃厚的人文色彩,憑弔任何一個遺址,都意味著與沉重的歷史對話。 ▍北京:薊門殘垣佇煙樹,太液禁城起秋風。 垂虹玉泉凝空碧,晴雪西山唱晚鐘。 北京,是一座無法定義的城市。它具有亞歷山大《永恆城市之道》所描述的那種典型的「無名」特質,因為對於北京這樣的超大城市而言,任何具體詞語總是顯得偏狹或含混,總是顯得詞不逮意或言不及義。套用亞歷山大的話來說,像北京這樣的「永恆之城」必有某種「無名」特質,這種特質無以名狀,卻又無處不在,它是蘊含於「永恆之城」的每個角落的最重要的品格。 本書特色 本書涉及城市美的本質及其內涵與外延、城市美的基本特徵等美學理論,力求思想性和可讀性的完美結合,以中外著名文化名城的審美風貌和藝術瑰寶為依託,在鮮活生動的審美文化之旅中,展現城市美學的神韻。從美學的視角審視上帝之城耶路撒冷、古代世界的中心羅馬、現代藝術之都巴黎及中國各大城市等。 &

刺青,有故事【圖錄經典版】:百年刺青傳說,最任性的奇人軼事,最豐富的刺青圖案(18禁)

百年刺青傳說現形! 不只有殭屍男孩、蕾哈娜、女神卡卡、重金屬樂團 更多史上無敵任性的奇人軼事 這群人,人生只追求一個「酷」字! 告訴你地表最強刺青冷知識 ┼ 歐美、日本、流行文化中的超級神人 400張全球博物館、刺青師罕見珍藏,全覽曝光 超吸眼球、無敵豐富的紙上刺青大展 從可愛復古到叛逆時尚 看看別人,怎麼刺,才夠酷? 為刺青圖樣找靈感的最佳工具書 ▎從地下流行到檯面,百年刺青傳說現形! 從「殭屍男孩」Rick Genest的絕響叛逆刺青美學,他身上多達176個昆蟲刺青與131個人骨紋身,到蕾哈娜身上20處引領流行的風格刺青,以及從16歲生日起就刺不停的小賈斯汀,熱衷刺青的不只他們,更有保持半邊正常的女神卡卡、貝克漢、強尼.戴普、歌手艾美.懷斯、重金屬樂團、哈雷騎士等等,故事還沒說完…… 19世紀末,最夯刺青的其實是歐洲皇室貴族?100多年前,第一位受封「全世界刺青紋得最美的男人」,竟長得像文青紳士?英國富家女任性地將21歲生日大紅包,全拿來刺青,只為做金氏紀錄保持人?從丘比娃娃到泰迪男孩,百年來究竟流行過哪些經典刺青圖樣?20世紀初,馬戲團畸形人的空缺,全靠刺青人頂起來? 刺青狂人有多狂?竟曾經公開聲明,歡迎死後競標他的刺青腦袋?俄國受刑犯有多不爽,看看他們身上的刺青宣言:「賠償我被搞砸的青春」就明白。刺青的日本男人最重情義?從黑道大哥、建築工人和消防隊員,都是日本刺青大師的主客戶。刺青圖案充滿密碼,FTW、數字13、M、1%,不懂別亂紋,其中暗藏什麼樣的反社會意義?……每一幅刺青,都是一個奇人故事,讓你大呼:「驚呆了!」 ▎超級英雄穿緊身衣,他們刺青! ◎被烙上「奴隸」印記的神鬼戰士 刺青一直是禁忌。在羅馬,當不安分的奴隸或囚犯身上被烙上「不名譽的標記」,「刺青」這項藝術的驚心動魄英雄旅程從此開端。 ◎最美刺青之男 VS 最強刺青之女 20世紀初,「無痛」傑克‧泰倫的全身刺青驚天動地,並受封成為「全世界刺青最美的男人」。艾琳‧伍德沃是第一位以展示刺青來維生的女性,對觀眾吹了一個真假難辨的牛:她說自己是為了躲避美洲原住民的熱烈追求,才在身上紋了這麼多刺青! ◎用刺青逃避兵役的惡棍英雄 美國海軍曾公開聲明拒收身上紋有低級猥褻刺青的新兵。有些年輕人故意在身上紋裸女逃避兵役,成了戰爭期間口耳相傳的軼事。不過後來刺青師與軍隊聯手,紛紛為年輕人身上的裸女圖「添新衣」,將這些聰明鬼通通抓回軍隊!年輕人,終究是年輕人。 ◎英雄不流淚,打輸也要為自己的腫臉美容一下 有別於現今開在鬧區光鮮亮麗的刺青店,二十世紀前半這些店大多座落於破落地段,甚至常與理髮店共用一個店面。水手們可以在理完髮後花光剩下的薪水,增添身上的刺青;與人鬥毆臉上留下瘀青的工人,也能在此處找到「消除瘀青眼」的服務,讓水蛭爬上眼吸取瘀血,好遮掩他們好鬥的痕跡。 ◎我不當人啦!啟發《星際大戰》反派大魔王的刺青 瑞斯‧萊德勒從一次大戰退役後,決意投身表演事業,沒沒無名收入微薄。當他決意找來刺青師在全身紋滿「粗線條斑馬條紋」、改名為「大歐米」後,這款令人震驚的人體刺青,火速風靡全球,連《星際大戰》裡的刺青狂人達斯魔都受其啟發。 ◎高價買下我的腦袋吧!但我精神永存 雅各‧凡定的腦袋瓜紋滿了宛若遊樂園般的繽紛刺青,但他的成長背景卻絕不歡樂。他曾在惡魔島監獄與星星監獄等各大監獄服刑,且曾為軍火走私犯艾爾‧卡彭賣命。一天,他公開要大家競標自己這顆滿是刺青的腦袋,讓他登上了新聞頭條…… ◎我是女性主義者,我刺青 選美大賽是邪惡資本主義的糖衣?貝蒂・布洛本打算以紋有超過560個圖樣的身體當作她的「選美單鬥服」,參加電視選美秀!挑戰社會、挑戰男性、挑戰審美,如此強悍讓她成了女性主義的神級人物。 ◎你就到監獄裡好好反省吧! 俄國監獄的受刑人拒絕反省!當他們在臉上刺青,就代表他們放棄下半輩子重返社會的機會,常常能在他們的眼皮上見到「別喚醒我」的字樣。刺青師在眼皮上紋字前,會先在薄薄的眼皮下墊入金屬湯匙,以防刺到眼球。 ◎別再問了,那是我丈母娘 重金屬歌手Ozzy Osbourne胸前表情猙獰的骷顱頭刺青,是1970-80年代重金屬樂手最火紅的標誌,被問到刺青代表的意涵,Ozzy Osbourne直接了當地回答:「那是我丈母娘。」 ◎永遠的戀人,成了永遠的酒鬼 強尼˙戴普身上最聲名狼藉的圖樣,是他刺在右手臂上的「Winona Forever」(永遠的薇諾娜),當他跟同是演員的前女友薇諾娜˙瑞德分手後,這個字樣就被改成了「Wino Forever」(永遠的酒鬼)。 ▎怎麼刺,才夠酷?跟前輩學學 根據福斯新聞在2014年3月進行的民調顯示,全美約有20%的人口有刺青,與2007年相較成長了13%。如今,刺青是彰顯個人風格的重要標誌,我刺青,我存在。 本書由英國熱愛流行文化的記者David McComb撰寫,深入相關主題20年,將刺青文化的時間軸,以無敵豐富的400張圖像貫穿全書,選出最精彩的時代影像和檔案資料,講述百年來刺青人發生了什麼事,創造了什麼樣的歷史。全書珍貴影像,由專業圖像編輯Tom Broadbent精心挑選,遍尋收藏家、檔案室、藝術家、代理商手中的珍藏寶貝,選出超級難得一見的歷史鏡頭和完整豐富的刺青圖樣,絕對值得珍藏。 &

玩出藝術來!《小黃點》作者赫威.托雷的創意與靈感之旅

★全球暢銷百萬冊繪本《小黃點》作者・學前藝術教育大師 赫威.托雷 首本傳記圖文書★收錄近300幅全彩圖片,珍貴手稿、作品、展覽照片一次公開!★經典代表作《小黃點》、《彩色點點》等創作繆思、出版過程大揭密!&赫威.托雷的創作,不論是暢銷童書《小黃點》,抑或在世界各地舉辦的「理想的展覽」,每每打破藝術的框架。身為揚名國際的作家暨藝術家,托雷鼓勵大小朋友不論年紀都帶著玩心,歡樂地揮灑創意。&▎最會玩的藝術家,卻有陰影籠罩的童年赫威.托雷成長於跟藝術完全搭不上邊的家庭環境。他的母親曾是二戰戰俘,戰爭與貧窮帶來的陰影籠罩著他的童年。青少年時期飽受霸凌、老師的譏嘲,令他拒絕以畫畫作為自我表現的形式。&藝術學院報考失利,不順遂的求學經歷卻成為他人生的轉捩點。名師的引導、同儕間的切磋,畢業之前,托雷已獲得廣告業青睞,擔任廣告公司創意總監,並為雜誌繪製插畫,受愛馬仕邀請合作。&▎互動式體驗,「玩」出童書界的藝術革命!某次參訪巴黎落後社區的經驗,讓他憶起童年的陰影,堅信只有書能讓孩童脫離困苦的環境,開創人生更多可能。兼具趣味與啟發成為他的創作理念,全球暢銷經典代表作《小黃點》也就此誕生:把書拿在手上轉一轉、手指在圖上點一點⋯⋯透過簡單的手勢,讓故事從平面變得立體。跳脫傳統的互動閱讀體驗風靡全球,更把他推向童書作家的嶄新職涯。&▎個人特性與群體創意共融的「理想的展覽」藝術常常被貼上「高不可攀」的標籤,托雷倡導的藝術理念則是不分年齡、身分、地位,人人都能享受到最簡單、最原始的「有趣」。二〇一八年,他推出「理想的展覽」這項全球共創藝術計畫,打破既往展覽「一期一會」的時間空間規格框架,把創作從「個人的、完美的」擴展成「大家的、自由的」,讓創意的發揮成為群體連結的一環。&本書收錄近三百幅插畫、素描、純藝術創作、裝置藝術實景照,由策展人艾倫.奧特與兒童文學專家雷納.馬可斯專文導讀,藉由創作歷程概覽、藝術家的自我剖析,深入理解其成長背景、靈感來源以及創意方法。&這是一本色彩繽紛、激發讀者好奇心的書,充滿實驗性與即興精神,深受家長、教師、圖書館員、藝術愛好者和創作者的鍾愛,是成人讀者必讀的傑作。一如既往,這位童書世界的創新者以新作《玩出藝術來!》邀請你加入能量充沛的創作之旅!&▎赫威.托雷談創作●藍色、紅色、黃色⋯⋯是童年的顏色。●我所做的不僅僅是畫一幅畫,而是或長或短地經歷一段時光。●重新發現創作的瞬間,讓它成為可被閱讀的瞬間。●嬰兒與藝術家之間存在著一道獨特的門。●做得很好,很美,然後呢?●書能為孩子們打造逃離現狀的出口,通往任何可能之處。●音符躍動帶出的驚喜滋養了我的創作。我朗讀的時候,我的書就是樂譜,我的聲音與其說是語言,更像是音樂。聲音和影像產生關聯,音樂就迴響在書頁之間,不管那本書是什麼語言。●創作必須是不穩定的,因為它的反義就是穩定,在穩定中什麼都不會發生。&得獎紀錄&【赫威.托雷童書作品獲獎紀錄】★波隆納兒童書展拉加茲獎★法國女巫獎★日本幼兒園繪本大賞★義大利安德森最佳藝術書籍獎★美國《紐約時報》暢銷排行榜★美國《出版人週刊》年度最佳童書★入選美國圖書館協會兒童圖書委員會(ALSC)傑出童書★入選瑞士國際少年兒童圖書評議會(IBBY)榮譽書單★博客來、誠品等各大通路暢銷榜童書暢銷榜★好書大家讀:最佳少年兒童讀物獎&好評推薦&李霜青(國立臺灣藝術大學藝術與人文教學研究所所長兼中心主任)周婉湘(《小黃點》系列譯者,《一起讀、一起玩》作者)林千鈴(蘇荷兒童美術館館長)海狗房東(繪本工作者)廖韡(設計師)賴嘉綾(作家、繪本評論人)&

查理斯.亨利.卡芬談看畫:從構圖形式到色彩氛圍,藝術評論家論如何欣賞世界名畫

「我希望本書能夠給你們帶來欣賞藝術作品的一些概念, 這將有助於你們從畫作、自然以及生活中找尋到更多的美感。 我所提到的是思想,而不是言語。 文字本身並不是最重要的, 除非這些文字能夠將一種思想表達出來。」 ──藝術評論家,查理斯.亨利.卡芬(Charles Henry Caffin) ▍談自然與藝術的關係──「藝術作品的一大特點,就是選擇與甄別。」 在聽到有人說「這裡美的像一幅畫」這句看似比較隨意的話時,你們應該知道其中的真正意義了吧。自然的美感就在於呈現出無窮盡的各種複雜的畫面。一幅畫作無論是從其中呈現出來的一兩個效果來看,基本上都是藝術家本人精心選擇出來的。 要是說一幅畫作描繪的內容看上去與自然相似,這本身就是不精確的說法。因為藝術家並沒有去模仿自然的景象,而是透過意象方式將其呈現出來。 ▍論幾何──「對比、重複與平衡──這些是作品中比較簡單的元素。」 偉大的畫家們的創作是根據一個幾何計畫去進行的,唯一的差別就在於你的創作計畫是可見的,而他們的創作方式或多或少都以某種方式隱藏起來。 這其中的原因就在於,他們並沒有像你這樣用簡單的線條填滿空間,而是用各種外在的形式──比如人物、石柱、建築、帷幕、樹木、山丘等事物來進行填充。 ▍說威尼斯畫派──「當我們認真觀察這個人物的時候,我們所意識到的並不是輪廓本身,而是人物的色彩與其他著色物體之間的關係。」 威尼斯畫派的藝術家基本上都是偉大的色彩專家,他們完全依賴於對色彩的靈活運用。因此,他們可以說是真正的色彩專家,而不是專業的製圖人。當然,他們也是繪畫方面的大師。他們在描繪人物的動作上,與佛羅倫斯畫派的畫家一樣嫻熟。但與後者不同的是,他們並不怎麼關心人物呈現出來的清晰輪廓。與此相反,他們在描繪人物與自然界的親密關係時,會軟化或是模糊人物的輪廓。 ▍話色彩──「色彩就是光線,而光線就是色彩。」 當我們敞開臥室的窗扉看見百靈鳥在歌唱,我們有一種愉悅的感受。當我們看到鬱金香那黃色或是紅色的花朵與黑色的泥土形成強烈的色彩對比之後,也會產生愉悅的情感。這些場景都會帶給我們愉悅的感受。在這兩種情形下,我們的愉悅感可能會超越單純對色彩或是聲音的享受。 另一方面,這樣的愉悅情感可能會激蕩我們的想像力。我們可以認知到,這些聲音或是色彩就是春天到來的第一個訊號。當我們感受到春天的氣息後,內心就會為世間萬物呈現出的那種全新美感與幸福感而雀躍。事實上,這些場景一開始只是讓我們的聽覺帶來簡單的愉悅,激蕩著我們內心的某些想法,之後再與我們的想像力連繫起來,讓我們對生命本身有著更加深遠與圓滿的理解。 ▍議創作動機與觀點──「對一位畫家來說,最高的創作理想就在畫作裡表達出這種抽象的美感思想,讓他描繪的人物形象具有美感,有著魁梧的身形與高貴的臉龐,讓他的身子具有優雅與尊嚴的氣質。」 理想代表著人類為了追求最優秀與最具美感的事物所做出的最高努力,這就是當時義大利畫家從柏拉圖身上學到的。難道你沒有看到這些畫家將這樣的創作理念運用到畫作當中嗎?對於文藝復興時期最早的畫家李奧納多.達文西而言,他就深受古典創作精神的影響。柏拉圖的理念以下面的方式吸引著他:美感思想與呈現出美感的物體或東西是分離出來的。 正如我們看到花朵的時候,就會產生芳香的感覺,而與這是什麼花朵沒有什麼關係。或者說,我們內心愛意的萌發,同樣與我們所愛的物體沒有什麼關係。 本書特色 本書概述了繪畫藝術的欣賞方法。從繪畫者的技法到視角、作品的幾何構圖到光線的運用,以及繪畫的幾大流派,引導讀者欣賞世界名畫,進而提升對繪畫的鑑賞水準。 &

表演藝術管理:專業應用指南

表演藝術經理人領導並管理劇院、表演藝術中心、交響樂團、歌劇院、舞蹈和芭蕾舞團、節慶相關等事務。支撐表演者與舞台,以及幕後的藝術管理團隊、組織,在實務上如何運作?可能遇到的難題有哪些? & 本書與讀者們分享超過150個表演藝術經理人的智慧與專業知識、上百個工作現場的實際案例與處理方案。共分為12個主題,從組織的「非營利與商業模式」、「使命、願景和策略」、「非營利組織的型態與和法律對價」,到演出的實務管理─資金籌募、僱用演出人員、簽訂合約、預算、尋找場地以及售票策略與宣傳等,再來是「表演藝術教育」、「勞資關係與人力資源」以及「巡演製作」、「場館管理」,最後是表演藝術管理人的職涯發展、實習。為有志於從事這一行的學生、經營管理人,提供最直接的經驗回饋,以迎接各式各樣的任務與挑戰。

表演的藝術

史黛拉‧阿德勒是20世紀最偉大的人物之一。可說是美國歷史上最重要的表演老師。開始時,她先為偉大的俄籍表演大師康斯坦丁‧史坦尼斯拉夫斯基的追隨者,但在她後來漫長的職業生涯中,無論是在紐約或好萊塢,她教導的一代代演員,最終都成為舞台和銀幕上的主角。她不斷完善改進著自我的表演風格,成為留存給後世的傳奇。這偉大之聲最終在九十年代初離世,但她數十年的經驗和教學已被作者霍華之文字精彩地捕捉,濃縮於本書的二十二堂課之中。 & 史黛拉‧阿德勒不僅是馬龍‧白蘭度時代最偉大的表演老師,也是勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、華倫‧比迪(Warren Beatty)與哈維‧凱特爾(Harvey Keitel)時代中最偉大的表演教師,亦為亨利‧溫克勒(Henry Winkler)及馬修‧莫迪(Matthew Modine)這代的最偉大表演大師。白蘭度忠誠地相信並使用著阿德勒方法,亦促使他在幾十年後替這本書寫下了序言。阿德勒也啟發了莫迪(這只是眾多明星學生中的其一薦言)寫道:「在遇見阿德勒女士時,她開宗明義地說,她必須先教我們成而為人,才有可能教我們成為演員。了解前人,才能了解現下的自己。而她採取的下一步,是透過偉大的藝術──繪畫、音樂、文學──發展我們的想像能力。這些步驟將引導我們走向戲劇之道。戲劇,是人類得以利用藝術了解自身過往,是個與靈魂相遇的地方。這是她的熱情所在。這是她的信仰,她的教堂。」 & 這是史黛拉‧阿德勒教學的偉大之處。她不僅指導學生如何成為偉大的表演者,更指導著學生如何成為偉大的人。而這些偉大課程內容首次透過印刷形式呈現於此。這對任何時代的任何人來說,都是非常幸運的。 & 好評推薦 & 「對我來說,史黛拉‧阿德勒不僅僅是一位表演老師。她透過其教學與表演工作,傳授世界最有價值的訊息──如何發掘出自我的情緒機制之本質天性,進而有發現他人情緒機制的能力……(略)。幾乎全世界的電影製作都受到了美國電影的影響,而美國電影則大大受到了史黛拉‧阿德勒教育的影響……(略)。我非常感激她給予我的生命無法計量的貢獻。」──馬龍‧白蘭度(Marlon Brando) & 「史黛拉‧阿德勒……是表演理論之女王。」──《紐約時報》山繆‧弗里曼(Samuel G. Freedman) & 「史黛拉‧阿德勒不僅是教授表演,而是教授藝術家面對技藝之態度、面對戲劇的文化態度,以及面對所有技藝和藝術時的廣大氣度與方法。」──彼得‧博格德(Peter Bogdanovich) & 「阿德勒隨著美國的世紀發展而成長,並意識到──主要在戲劇領域中──她賦予了高度提升的力量。」──《洛杉磯時報》勞倫斯‧克里斯頓(Lawrence Christon) & 「史黛拉‧阿德勒本身就是一個完整的劇團。她富有洞察力、風趣幽默、強大、慾望濃烈,而且是位活力充滿的老師。」──亨利‧溫克勒(Henry Winkler) & 「人們總說舞台大於生活。我不知道自己對此有何感想,但每當史黛拉登上舞台時,那感覺就是如此貼切。史黛拉・阿德勒是個非凡的組合體──充滿魔力的神祕女神,加上既純真又脆弱的絕對童心。她是我生命中的禮物,一種老天的祝福。她是我的恩師。」──伊萊恩‧斯特奇(Elaine Stritch) & 「阿德勒的巔峰之作……任何對戲劇實踐有興趣者的必讀品。」──美國圖書館期刊 &

藝術松NO.4:替身

本專刊聚焦於「替身」(Avatar)此一命題在各媒介中的運用,以歷史視角與當前興盛的「動作捕捉技術」作為起點,從多元視角探索「替身」在哲學思辯,以及電影、動漫、遊戲、虛擬實境等創作領域的應用。透過科技創造「替身」,使得我們能夠投射自我意識到完全不同的生物(數位)形態中。本書重新梳理相關研究成果、實踐案例和論述觀點,探討替身的設計原則、角色建構和情感傳達,深究其在叙事和角色互動面向的多元案例和實踐,並引薦國內外替身案例,包含動漫、表演藝術、聲音、AI文字領域等,探討「替身」在當前數位文化中的諸多議題。

點線面:包浩斯學校的基礎課程講義(全新修訂三版)

藝術元素是藝術品的基礎。 藝術科學的基礎研究,首要課題即是藝術元素的分析。 《點.線.面》一書本為包浩斯學校的基礎課程講義,其內容與精神延續著前一本書:《藝術中的精神》。全書自成體系,內容具體,深入淺出,富含美學洞見。 康丁斯基在《點.線.面》一書中,將藝術的形式歸納為三種元素,即是點、線、面之間的構成關係,探討現代構圖理論的基本原則與觀念。全書從色彩構成轉到平面構成,繼續前書的視覺構成課題,以具體分析的方法研究抽象視覺元素的特徵。透過對抽象藝術的觀點貫徹,本書深入探討了現代構圖理論的基本原則與觀念,並且提供了豐富的美學洞見。全書主要觀念分為以下幾種: •&& &點線面的定義:將藝術的形式歸納為三種元素,即是點、線、面之間的構成關係,探討現代構圖理論的基本原則與觀念。 •&& &點線面的屬性:分析了點、線、面各自的位置、大小、形狀、方向、色彩等屬性,以及它們如何影響視覺感受和心理作用。 •&& &點線面的變化:展示了點、線、面之間的相互轉化和組合,例如點的密集形成線,線的加粗形成面,面的分割形成線等。 •&& &點線面的應用:舉例說明了點線面在繪畫、建築、設計等藝術領域的應用,並提出了一些創作的原則和方法。 藝術品有如一面鏡子,映照在我們的意識表面。當感覺隱退,畫像也隨之消失。而世間萬象,都可以從內外兩方面去體驗;但內外如何分界,取決於現象自身的特性,隨意不得。 顏色是琴鍵,眼睛是琴槌,靈魂是鋼琴的琴絃。 藝術家就是演奏的手,撫弄著一個又一個琴鍵,讓靈魂震顫。 &

吉卜力的立體建築物展圖錄〈復刻版〉

聚焦於吉卜力作品中登場的架空建築物!從建築的角度回顧吉卜力作品歷史&★收錄超過350幅背景、美術圖稿、概念圖等珍貴圖稿★重現日版23*28cm大菊八開本及雙折雙面全彩封面,極具收藏價值★維納斯220g淺米象牙美術紙封面+120g米色映畫美術紙內頁,質感手感皆滿分★特別節錄藤森照信與宮﨑駿之對談內容,從建築、童年回憶到生死觀深入探索&&吉卜力工作室自1985年創立以來發表了眾多動畫作品,大量的「建築物」作為戲劇發生的舞台在作品中登場。「吉卜力立體建築物展」展覽中公開了成為吉卜力起點的《風之谷》,到最新的《回憶中的瑪妮》等作品中建築物的製作資料,如背景、美術圖稿、美術設定等,將一些代表性建築用立體的方式呈現,並談論其設計的緣起。&本書是將原「吉卜力立體建築物展」之場刊重新製作而成,書中電影介紹順序是按照會場展示內容的構成順序,同時亦收錄了會場未展示的作品,只要你是吉卜力粉絲就絕對不容錯過!&&▋「吉卜力立體建築物展」概念設計&「吉卜力立體建築物展」展覽的架構是以《回憶中的瑪妮》為入口,隔壁的單元是《風起》和《輝耀姬物語》,讓人知道是逆著時代走的。然後進入到高畑勳導演和宮﨑駿導演的原點《小天使》,再來是《來自紅花坂》、《借物少女艾莉緹》等一連串年輕導演的專區。接著是從《心之谷》到《龍貓》,各種介於寫實和奇幻之間的作品專區,最後是奇幻故事《天空之城》、《風之谷》,回到吉卜力的起點。希望這展覽能傳達出:有一種真實是唯有透過動畫才能表現。&▋喚起懷舊之情的建築&在吉卜力工作室的作品中,宮﨑駿導演的作品很少描繪使用新式建材的當代建築。看到作品中的建築物時感受到的某種懷念之情,是因為作品中仔細描繪了匠人手工打造的建築金屬零件,和熟練的泥水匠塗抹的泥牆,而未出現大量生產的工業製品、塑膠等石化製品和新式建材。&總的來說,作品中總是會有些地方勾起人的懷舊情緒。街道、屋子或人物,感覺很眼熟的風景和事物。出現一些存在於大家的記憶中、覺得有點想念的事物。&▋極具真實感的空想建築&雖然吉卜力作品中的建築外觀非常天馬行空,但從格局、結構、材料和細節可以看出,其設計是在理解用途和力學的基礎上盡情施展想像力。&建築上的寫實需要具備的要件,其中之一為結構穩固。另一項要件是仔細畫出細節。吉卜力的作品非常注意細節的描繪。在繪畫世界確實做到現實世界中一棟好建築所需要的元素,應該就能產生真實感吧。

SAPPI的人體繪圖&藝用解剖學入門

~繪師們的專業領航書~ 掌握繪畫技巧,創造自我風格! & 繪畫是自由的想像與表現!重點在於趣味與解讀! & 作者為徬徨迷惘、不知道該從何著手學習人體繪圖的讀者們寫下本書。希望藉此打破大家對「繪畫一定需要天份」的迷思,傳達出只要掌握繪畫技巧並持之以恆,即便沒有與生俱來的天賦,也能夠在繪畫的道路上創造屬於自己的一片天。 & ✓INTRO& 開始人體繪圖之前 在正式開始繪製人體之前,來認識什麼是繪圖,必須掌握哪些繪圖技巧,又會用到哪些工具和軟體吧。 & ✓PART01& 人體繪圖:基礎篇 準備開始繪製人物囉!勾勒人物時,最重要的是「比例」,以及人體每個部位具體的「型態」。若能確保透視正確並兼具前述兩者,就能相當精確地表現出人體了。 & ✓PART02& 人體繪圖進階:解剖學 為了學習人體知識,比起繪圖技巧,許多人更重視解剖學。讓我們來研究一下學習解剖學的方法和注意事項吧。 & ✓PART03& 人體繪圖應用:各種姿勢與角度 一起來認識繪製出自然的人體必要的各種姿勢,在本章最後附上描圖紙,提供練習用的附錄。 & 掌握基礎的人體繪製重點後,再依照自己的畫風盡情創作吧! & 本書特色 & ◎大圖呈現簡筆草圖,用顏色標示重點區域,一眼就看懂! ◎豐富圖像搭配核心繪圖技巧影片,加深記憶點! ◎練習用附錄附贈描圖紙,不用怕學完後無從下筆! &

解構游本寬影像美學

拍照 壓縮現實的世界——是科技 解壓縮影像的意涵——是文化 糾合可見和不可見——是哲學也是藝術&&&&& ——游本寬(2019) 攝影是游本寬的眼、口、心,相機是他的手。他的藝術創作來自影像,沒有脫離影像,但超越影像。後現代的海嘯後退之後,AI無所不能,唯藝術不死。游本寬的藝術不限於特定「風格」的框限,不僅因為他仍繼續不斷地演進和繁衍,更是因為他不設限地創造和想像,可以「看見」,他的藝術仍會繼續迸發、衍生、分裂、擴散…… 本書特色 林貞吟書寫攝影家游本寬其人其作,她在六個章節中論及創作歷程、作品賞析、展覽形式、現場還原,以及口述、紀錄、當下迴響等,以多重角度探討游本寬各時期的作品。 &

羅素.斯特吉斯談名畫欣賞:涵蓋藝術史上下五百年,引領普羅大眾走進藝術殿堂的藝評經典

「我寫此書的主要目的也是為了和解,畫家與學者之間的和解。」 ──美國大都會藝術博物館創建人,羅素.斯特吉斯 ★藝術研究的必讀書目★ 從歷史的角度出發 從喬托一路寫到夏凡納 為讀者描畫出清晰的脈絡 ▍談安基利柯──「他自己足夠偉大,即使素描和風景並非他的長項,作為裝飾設計者,他也有獨到的地方。」 數百年以來,人們對金銀器物、工筆繪畫、刺繡緙絲和彩繪玻璃,不知投入多少時間,可謂兢兢業業,安基利柯則是這一過程的自然產物,可以說,他是各種知識的集大成者,出於藝術以外的原因,他又把知識用在他熱愛的天主教教會上。 ▍論喬托的〈基督升天〉──「我們發現了真正的喬托,那位偉大的、具有影響力的畫家。」 基督從地上升起,他的雙臂向上伸去,頭部在動,說明他一心想的是與父親的團聚。人物渾身散發出凜然和俊朗的氣息;外衣薄薄的布料在腰以上部分拉出了褶紋,真實感與現實不相上下,但畫得彷彿更純潔,更質樸,更莊嚴。 ▍說米開朗基羅──「他希望尋找全新的生命宇宙。」 他為自己(尤其是晚年)創造出一個不屬於普通人的世界。他的世界裡有男人女人,他們不像當時的佛羅倫斯人和羅馬人,若是以普通的大自然為我們定下的標準來對照的話,他的解剖學有一千次都是不真實的。 ▍話喬久內──「如果沒有喬久內,提香也不會是提香。」 他的到來才象徵著偉大的色彩畫派的開始。他英年早逝,現在僅有3幅畫被確定為他的真跡。不同的作者在不同的時間把其他繪畫也安在他的名下,就這些繪畫的特點來說,更像提香等人的手筆,在他們漫長而充實的一生裡,他們在自己的手裡實現了那個時代大部分的藝術生命,他們是引路人,他們覆蓋了藝術領域,那些成績不大的畫家都被他們遮掩在下面。 ▍議繪畫史──「人物畫從何開始?是那些赤身的和那些身披長袍的人物!」 人物畫可以從此追溯200年,期間沒有遇到拖延或阻礙。從那時以後,人物畫也沒有丟失過。藝術家們因矯揉造作或不自量力而迷失方向,幾個時代因藝術之外的影響而變得低俗不堪,但是,自從馬薩喬開始,通向一流繪畫的大門就此敞開,每個人都可以登堂入室,但他要選擇研究人物,要從公認的結構典範出發。你要畫一個使徒,就不如先研究一下赤身的運動員! 本書特色 本書為美國大都會藝術博物館創建人,羅素.斯特吉斯所著,他選取的名畫不僅題材廣泛,而且對同類作品中一些疏漏的或一度被冷落的作品皆大膽選入,足見其藝術理念之獨特和客觀。 媒體及專業人士好評推薦 「羅素.斯特吉斯是位學養豐厚的藝術家,且觀點獨具慧眼,總能讓讀者在藝術品面前有新的發現;他的解讀往往深入淺出,這點難能可貴。」——英國藝術評論家約翰.羅斯金(John Ruskin) 「這本書是羅素.斯特吉斯精心篩選美術史上各個時期的代表作,解讀背景和引用之磅礴足以彰顯羅素先生涉獵和經歷之廣,於藝術愛好者和普通讀者是一部閱讀和欣賞極佳的藝術通識指南。」——法國藝術史學家尤金.蒙茲(Eugène Müntz) 「藝術不是一種模仿的機械技巧,而是人類經驗的一種表現模式,沒有一個文明社會可以忽略這種表現,它要求完美的智性參與其中。基於此,羅素.斯特吉斯在本書的名畫選擇和解讀上一直秉持這種觀點,既有觀者欣賞這些大師作品時的共情美感,又能跟隨作家引領我們進一步思考,而後者正是這部經典作品的魅力所在。」——英國畫家、藝術評論家羅傑.弗萊(Roger Fry) 「羅素.斯特吉斯的藝術類作品是我們學生時代的必讀經典,這本書對我後期的學術研究和發展頗具啟迪。」——英國藝術史學家E.H.貢布里希(Ernst Gombrich) 「羅素.斯特吉斯不僅為我們創建了大都會藝術博物館這座瑰寶,更重要的是他的藝術作品和講座稿是我們館必備的藝術推廣讀物,時至今日也是我們書架上的常備品,包括這本書。」——時任美國大都會藝術博物館館長愛德華.羅賓森(Edward Robinson) 「羅素.斯特吉斯的作品總能深入淺出,是普羅大眾走近藝術殿堂、提升自身藝術品位的敲門磚。」——英國藝術評論家威廉.蒙克豪斯(William Cosmo Monkhouse) 「羅素.斯特吉斯的這本書選材廣泛,涵蓋了藝術史上下五百年的經典作品的全面解讀。」——英國《藝術雜誌》(The Magazine of Art) 「從羅素.斯特吉斯的新視角來看,一些被忽略的名畫重新進入大眾審美視野。」——美國《藝術評論雜誌》(American Art Review) 「名畫鑑賞的小百科。」——英國《藝術月刊》(The Art Journal) 「羅素.斯特吉斯不僅為藝術家,更是淵雅博學的建築史學家,他在為本書甄選名畫時,注重了同類作品中最缺乏的壁畫,這與他擅長的建築領域敏感性密不可分。」——美國《藝術新聞》雜誌(ARTnews) &

用商學的刀剖析藝術的牛:丁禾藝術孵化實驗室

商界菁英最愛的藝術講座,讓您渾身是藝術。用30年的藝術觀點,讓您秒懂藝術。&本書希望以藝術孵化為主旨,貫穿全書的論述與分享。我希望能夠以深入淺出的方式討論藝術價值的本質。&藝術課程結合商學思維和科學視野讓藝術成為每個人生命中活用的一部份是我們的使命。活出藝術,找出每個人的獨特價值。&&為什麼學習視覺藝術的色彩,印象派是最好的一種途徑?塞尚是現代藝術之父,他看見什麼?為什麼這麼重要?愛因斯坦說:「想像力比知識更重要」,為什麼是科學觀點?畢卡索代表作《亞維儂少女》為什麼重要?非歐幾何是什麼?杜象是當代藝術之父,提出小便斗後,為什麼成為20世紀後半專家公認是最重要的現成物藝術。如何運用觀念藝術掌握瞬息萬變的現代社會成為創作材料?行為藝術即信用的藝術,如何用運用它來為生活創造價值?安迪沃何說:商業藝術乃是藝術家的下一階段,賺錢是藝術。為什麼世人呼應:「賺錢是藝術」?社會雕塑喚醒每個人的創造力天賦,為什麼人人就是藝術家?重新定義後的異場域碰撞。為什麼藝術思維是富人思維?為什麼藝術是一門通往自我實現的科學?&六城市EMBA心靈領袖讀書會&總會長&陳國文京桂藝術基金會董事長&劉月桂正觀藝術畫廊藝術總監&林文娟時承醫養集團&&時兆創新董事長&林玟妗──&聯合推薦

真跡與風度,字畫裡的21個有趣靈魂:從文學到藝術,擺脫傳統嚴肅的文學解讀,重識中國古代文化名家

那些曾經風光無限的才子們 在歷經世態炎涼及血淚辛酸後 還能提起筆來揮灑人生 正因如此,才有了這些舉世無雙的藝術 ◤天下第一行書創作者──書聖王羲之 鼠鬚筆落在絲蠶紙上形成的字、文,因為被注入了情緒、精神和思想,而產生了不同凡響的審美意蘊和文化價值。書法因此甚至又進一步超出了藝術文本的範疇,而成為人的精神活動、生命意識的外顯,成為一代人乃至一個時代的精神面貌的表徵。透過〈蘭亭序〉,我們看到的是一批藝術家的生動形象,看到的是亂世下的晉人風度和迷局中的名士風流。這些,在王羲之以前,在〈蘭亭序〉以前,並不曾有。 ◤文起八代之衰,而道濟天下之溺──唐宋八大家之首韓愈 千載之下,看著〈曹娥誄辭〉卷眉上那一段小小的字跡,再讀此詩,不禁感慨。古代文人士大夫這種為國捐軀的無畏氣概,著實令今人敬佩、汗顏,他們這種氣概無疑是來自心中的信仰。對於韓愈來說,觀〈曹娥誄辭〉與其說是揣摩晉書神韻,毋寧說是一種儀式,朝覲儒家精神的儀式。 ◤看過地獄回來的謫居罪臣──大文豪蘇軾 透過〈陽羨帖〉,我們看到蘇軾想繼續在陽羨續買田其實是生計所需,與年輕時「買田養老」的詩與遠方沒有任何關係。記得那人同坐,道說家鄉好風光。人生海海,恍如隔世。然而,以蘇軾為代表的中國古代文人士大夫的偉大就在於,即便如此也依然笑對生活。蘇軾具有極強的自我調控能力,他內在的強大磁場能化解心靈所受到的一切侵蝕,將所有的悲歡作為自己生命哲學的注腳。 ◤開創了一條與西方藝術迥然不同的偉大道路──元人冠冕趙孟頫 趙孟頫儘管選擇了和錢選完全不同的人生道路,但是他在內心深處是非常贊同錢選的主張的,他想解決錢選那個始終沒有找到滿意的答案的問題,更重要的他試圖透過藝術慰籍文人士大夫們破碎的心。同時,在南北文化隔絕一百五十餘年之後,趙孟頫感受到了久違的北宋畫風。北方的畫風是什麼呢?是北宋前期李成和郭熙等人建立的體系,可是這些早已被江南藝術家所淡忘。政權倉促南遷,沒能帶走藝術的傳統和文化的積澱。 ◤一顆自由又有趣的靈魂──揚州八怪之首金農 在藝術界,大家普遍覺得當下的是對傳統的超越,現在看來這麼看問題似乎並不妥當。不客氣地說,有時候對傳統理解都成問題,你超越誰呢?金農可以說超越了前人,我們拿什麼超越金農?當然直接反過來也不成,這種簡單的比較太武斷了。各種歸納總結都是理論上的研究分析,而不能越俎代庖給人家下定論,創作和研究是兩碼事。所謂超越問題,十有八九是個偽命題。金農的突破與超越,使北宋以來崇神尚意的文人畫發展到了一個極致。 本書特色 本書以挖掘中國傳統文化精髓為線索,選取從晉到清較有代表性的二十一位文化名家,撰述他們醉心文墨的故事和人生精彩瞬間。這些人都是在中國古代歷史上擁有舉足輕重地位的大家,他們的影響遍及政治、文學、藝術、思想等多個領域,了解他們就是了解我們的過去,了解我們文化的來路。 &

手+腳 美術解剖學

手部有多難畫?問AI繪圖就知道! 連電腦AI都無法畫好的手 就讓專業繪師帶你深入了解手與腳的構造 熟悉各部件後,讓你輕鬆描繪不歪斜! 市面上有許多關於美術解剖的書,但專門解說手部與腳部的卻很少,或是在章節中簡單的帶過,甚至省略了許多細節。創作時只仰賴想像力或情感宣洩,在作品的表現就會開始失衡。但是只要冷靜的思考,回歸到人體結構基礎,保持客觀與主觀的平衡,才能讓作品更上一層樓。 所謂「只要會畫手部,就能獨當一面」,可見要繪製出漂亮又正確的手有多困難又重要。 在漫畫或動畫中經常簡略一些細節部位,但手部還是會翔實表達。 另外只要在練習的時候要盡量多看各式作品,從前人的表現手法和受歡迎的作品中,挖掘其中隱藏著美觀與容易畫的精髓。請不要侷限於類型,各方吸收來找尋最適合自己的表現方式。 不論是對繪畫有興趣,還是美術系、雕塑系、動畫系,或是想成為醫學插畫師的你,快來翻開本書一起來觀察吧! 本書特色 ➢深度解剖手與腳。從骨骼、韌帶、關節、肌肉、紋路、動作⋯⋯都詳細說明。 ➢圖解各部位,讓你輕鬆掌握不迷惑。 ➢借用名畫的手與腳來解析,從中找到美觀的呈現方式。 ➢最後參考其他人的畫作,從中挖掘適合自己的表現手法。 &

解密專業拼布評審

近年來拼布圈也跟隨日本、韓國的腳步,拼布創作之風由此盛行,動動針線、你的巧思便能造就一件藝術品。但藝術的創作不能只是「閉門造車」,它需要公開分享、客觀的建議才能有更多元、寬廣的發展空間。多數的拼布人或者是同好間的分享,都存在主觀性看法和評價,但創作拼布時免遇到些許瓶頸,像是題材、樣式、構圖等,這時你會需要一些客觀的見解來幫助你進步,像是藉由拼布組織、拼布展、拼布賽等公開場合,並由客觀專業的評審師由不同的視角來評審你的拼布作品,從他的眼中你會看到很多「不自知」的細節。有鑑於此,擁有50年拼布資歷、曾參與評審全美12個州16,000多幅作品的國家拼布協會(National Quilting Association)認證的專業評審師-洛林·科溫頓(Lorraine Covington)女士悉心竭力將自身20多年參與美國各地的拼布展和競賽的評審經驗整理成這本《解密專業拼布評審(Essentials of Quilt Judging)》,內容涵蓋評審師所應該具備的能力與素養,以及應該如何規劃拼布展或比賽的具體細節,更難得的是洛林·科溫頓女士蒐集了各地拼布展的評分表及評審專業術語,將評審們「只可意會,不可言傳」且「秘而不宣」的評審標準一一公開,實屬全球拼布界獨一無二之創舉!並由其門生—英國里茲大學紡織碩士、輔仁大學織品服裝學系資深講師于範女士,針對中文版審閱與修正。這本書是寫給:1.想提高創作水準和技術的拼布人。2.有興趣一探評審程序和標準的拼布人。3.想成為拼布展評審師或評委的拼布人。4.負責拼布賽評審過程的展會人員。拼布不僅是一種休閒嗜好,也是一種藝術,更是一種社會活動。希望這本《解密專業拼布評審(Essentials of Quilt Judging)》能夠拋磚引玉,協助所有致力於拼布藝術的拼布人透過客觀的評審知能,產生多元創作能量。

瓶史.瓶花譜.瓶花三說:中國現存最早的插花專著,一窺明代萬曆年間的生活美學

花藝可不是日本專屬,你對中式「花道」了解多少? & 早在《詩經》、《楚辭》便可見古人對大自然的敬畏, 並形成數千年來用花木供奉祖先、神祇、社稷的傳統; 在文學作品中,借花抒情、以花明志者更是數不勝數! & 插花原本是宮廷貴族活動,而後演變為幽人雅士之好, 至元、明甚至出現了專門著作,自成一套完整的體系, 以「正本清源」為己任,帶領讀者領略瓶花藝術的真諦! & ◎袁宏道《瓶史》 ——嚮往雅士歸隱山水,寄情花竹聊以自慰 & ★別讓香料毀去自然清香,談談那些花之「人禍」 花前不宜焚香,這個道理就跟茶中不宜泡果脯一樣明白。茶有茶味,不需要果味去賦予它甜或苦,花有花香,也不是靠香煙薰陶得來的芬芳。這兩種做法,都是非常低級庸俗的錯誤。再者說,香煙氣性燥烈,極易害花,一旦受其荼毒馬上枯萎,所以在花前焚香還不如直接揮劍削死它算了。捧香、合香,尤其使不得,因為這些裡面都摻有麝香。 & 那個韓熙載就最喜歡在花前焚香,還說什麼:桂花宜用龍腦香料,酴醾宜用沉香,蘭花宜用四絕,含笑宜用麝香,薝卜宜用檀香。此人怕是過慣了徹夜宴飲的生活,就連養個花也要像設宴一樣大講排場,這不是清賞雅士應該做的事情呀! & ◎張謙德《瓶花譜》 ——清閒安逸生活中流淌,執筆竟是翩翩少年郎 & ★花開堪折直須折,「折枝」須待最佳時機 若上梢繁茂,須下幹消瘦;左高仰,右必低沉,反之亦然;或是一杈分兩枝,各自蜿蜒盤曲,皆因花葉覆壓而臥姿難正;或是底部叢密,掩蓋瓶口,突然從中竄出孤零零一挺拔高枝,花簇緊湊掛於梢上。凡此種種,渾然天成,其妙境亦不輸畫中。倘不然,直愣愣的一根呆枝,挑起一堆蓬頭垢面的憨花,還拿去插在瓶裡清供——這像什麼玩意? & ◎高濂《瓶花三說》 ——縱是賞玩仍講究宜忌,始知草木有三品等第 & ★牡丹花 於小口瓶中,灌入滾水,插牡丹一二枝,緊塞瓶口,則三四天之內,花葉都飽滿不衰,可盡情賞玩。芍藥亦可照此法插貯。另一說:用蜂蜜取代水,可使牡丹不衰,蜂蜜也不會變質。 & ★梔子花 將折枝的末端捶碎,抹上食鹽,再入水插貯,可使花不枯黃。或初冬,等它結了梔子之後,再折一枝來插在瓶中,紅色的梔子宛若花蕊,亦十分可觀。 & ★荷花 新採的荷花,折斷處用亂髮捆纏,然後用泥漿將它上面的孔都封住,先插入瓶中,觸至瓶底,再灌水,防止水進入孔中。孔內進水,則花易凋落。 & 本書特色 & 本書收錄袁宏道《瓶史》、張謙德《瓶花譜》、高濂《瓶花三說》皆為明萬曆年間的著作,插花藝術在此時進入鼎盛,趨向平民化發展。《瓶花譜》是中國現存最早的插花專著,系統制定了各項標準;《瓶史》則傑出於文學價值,活靈活現地展現愛花人之神態;《瓶花三說》雖僅是對瓶花藝術的零星闡述,其觀點卻也深受袁、張的肯定。 &

一枝毛筆的青春:風格即弊端?真跡數行可名世?「風雅」誰說了算?由一枝毛筆展開的36個提問

一枝柔軟而富於彈性的毛筆, 為什麼演化為不可替代的載「道」之「器」? 由此產生的中國書畫藝術具有怎樣的獨特屬性? 「書為心畫」、「畫如其人」,生命與藝術如何融為一體? 以二十年之苦心孤詣,解答傳統文化所面臨的時代命題 ▎「筆軟則奇怪生焉」──何以為奇?何以為怪? 蔡邕所用的「奇怪」一詞,提示了書法線條在藝術表現上的豐富性一一濃、淡、枯、潤、粗、 細、剛、柔,穩與險、暢與澀、老與嫩、奇與正,張揚與蘊蓄、精微與渾茫、迅捷與雍容、雄壯與優雅、豪邁與謹嚴、灑脫與沉鬱……任何一門藝術,都建立在對複雜多重矛盾關係的駕馭調和上,藝術的高度與藝術的難度緊密相關。 ▎除了訓練,還需要那些額外的靈性,方能達到「下筆有情」 藝術的「別才」,乃是人性深處的一種妙有的光輝,一種精神與情感的力量。一個人的「別才」與生俱來,九歲的時候就有了,九十歲的時候還在,但它僅僅是成就藝術的必要條件而非充分條件。 源自精神與情感的本質力量,只有透過後天學問的滋養,技法功力的錘鍊,才有可能發揚光大,否則必然流於狂花客慧、浮光掠影。 這就好比小孩子的塗鴉往往有天真稚拙的趣味,齊白石的畫也有天真稚拙的趣味,但兩者不是一回事。 ▎生活不止眼前的苟且,還有詩和遠方──當代繪畫與古畫最大的不同,在於「遠意」 在俗世中浮沉的人們,「自由」談何容易?對「自由」的嚮慕,往往正是對付現實壓迫的一種心理平衡。魏晉人最崇尚自由放浪的生活態度,是因為他們身處的環境最為酷烈,只有縱情山水、享樂與玄談,才能「暫得於己」,讓慘澹壓抑的人生透出一絲縫隙來。中國人所特有的山水詩、山水畫都於此際肇端,隱逸思想也於此際發達。 當一個人流連於山水丘壑時,可以「遠」於俗情,得到精神上的解放。 ▎為什麼長大後,就不知道該怎麼進步了? 人們為什麼總是在「有餘」處持續用力,而不願意去彌補「其本分之不足」呢?除了思維慣性發揮作用外,更深層的原因是,於「有餘」處能夠感受到自己的能力,以及能力所帶來的「快感」;而要彌補改進「不足」之處,則是一件麻煩而「乏趣」的事,需要清楚的認知和直面自我的勇氣。 正如一個偏好進攻的競技選手,要想改變防守意識的薄弱,如果沒有教練的訓督與引導,光靠其自身是難以辦到的。潛意識裡的迷戀、畏難與惰性,會讓他尋找各種「有利」的理論來為自己開脫,因為「人們總是看到自己想看到的,求印證已有的」。 本書特色 作者站在當代人的立場,由一枝毛筆出發,提出了關於「傳統」的三十六個問題,縱橫古今、跨越東西,打破美術與文、史、哲之藩籬,以縝密的思辨、鮮活的文字、豐富的案例、精美的圖片探討了「古法」、「古意」與當下文化潮流碰撞的現實意義,揭示了跨文化、跨領域的藝術史研究新路徑,可謂一幅波瀾壯闊的多角度文化長卷。 &

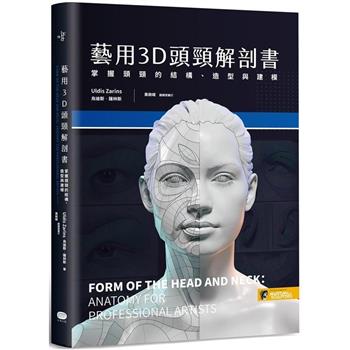

藝用3D頭頸解剖書:掌握頭頸的結構、造型與建模

適用於全美術領域:從古典寫實的繪畫、雕塑藝術, 到新興應用藝術的2D/3DCG、遊戲、動漫、公仔模型…… 唯有透過最直覺易懂的3D圖像去認識頭頸的基本型態, 才能獲得解放,享有最大的創作自由 & 繼造成轟動的《藝用3D人體解剖書》《藝用3D表情解剖書》之後,烏迪斯‧薩林斯推出第三本系列書籍一採用獨到的視覺傳達方式,不但透視頭頸外觀是如何形成,更能掌握年齡、種族、性別、體型如何影響一個人的臉型、顏面。 & 你可能已經知道:皮膚下的肌肉幾乎與一個人的臉型無關。臉部肌肉最多只是決定臉部最終外觀的因素之一,通常只負責移動表面的脂肪和皮膚,本身並不構成可見的體積。因此,關於頭頸,最重要的是解釋外觀與其下方解剖結構之間的關係,尤其是在雕塑和3D 建模時,要掌握臉部的完整形狀,更必須從解剖結構著手。 & 本書將視覺和圖像訊息放在最重要的位置,包括3D網格建模、照片和帶有顏色標記的3D解剖圖等,使頭頸的結構、型態及外型等全變得直觀易懂,且精細的程度令人驚歎。 & ● 從簡單的塊狀到精細逼真的形狀 本書將面部的複雜結構拆解為簡單的型態,以協助讀者更好地理解每個組成元素,像是嘴巴、眼睛、耳朵等。每個元素都先簡化為塊狀,再逐步以網格建模,發展出精細、逼真的形狀。 & ● 透視年齡、種族、性別、體型等如何影響人的臉型 當我們聽到有人說:「這張臉看起來有點顯老」,或者「這個女孩的臉看起來有點男性化」,真正的問題是:是什麼讓一張臉看起來更男性化或顯老?也許是鼻唇溝?也許是下巴線?同理,要呈現一張較為豐滿的臉,也不能只是讓臉整體變豐滿,而是要一塊塊塑造脂肪墊。 & 臉部建模和臉部解剖學充滿挑戰。臉孔很少是靜止的,除了情緒之外,還有許多因素會造成差異,使他們看起來彼此不同——年齡、種族、性別、體型和一點解剖結構。本書一一分析了這些關鍵特徵,並描述了它們如何影響一個人的頭部外觀,使創作者不只是複製自然,而是了解自然的型態及其組成方式,從而得到最大的創作自由。 & 專業推薦 & 冉茂芹/當代寫實藝術大師、教育家 Pkking江家慶/原型師 周川智/留俄當代寫實畫家暨油畫修復師 周靖淞Alon Chou/CG藝術家 許維忠/雕塑家 顏靖凱/DNEG& Generalist Technical Director、3D藝術家 & Arda Koyuncu/Riot Games Inc.藝術總監—— 無論您的技藝水平是高或是低,在解剖學方面總有一些東西需要學習和精進。 不管你是自己雕塑角色,還是向團隊提供反饋,找到夠好的視覺參考都不是容易的事。 「藝用3D解剖書」系列書籍是非常可靠的資源,使這些知識易於理解和運用。從簡單、獨立的型式到更複雜的型式,從年輕人到老年人,都有各種各樣的解析。這些工具書不僅使過程更容易,而且還提供了審視形狀、結構和流程的新方法。 我強烈建議將此資源併入你的工作流程中,即使你喜歡的媒材並不是雕刻。 & Erick Sosa/漫威動畫影集《What If…?》資深角色美術設計師—— 關於這本了不起的書和該系列的其餘書籍,我只能說:幫自己一個忙,買這些書。我在玩具界和收藏界工作了 30 年,從未見過更好的解剖學參考書。僅僅只是捧讀,我的理解就大大擴展了。 這些書以如此簡單的方式解釋了日益複雜的人體解剖學,即使是孩子也能理解人體的複雜性。我把這系列的三本書都放在桌子上,隨時學習和參考。 這本書相當出色,幫助我們從這個角度理解、觀察和感受人體解剖結構。關於形狀和型態,不可能有最終極的書,但本書絕對應該成為任何人早期發展的一部分。 & Yuri Alexander Sony/互動娛樂Bend Studio資深角色美術設計師—— 「藝用3D解剖書」是我見過的最清晰、最全面的解剖學參考資料。 與其他可用資源相比,這系列書籍的拓撲圖、解剖圖和人體運動學範例都能更好地將人體簡化、折解為可理解的型式。 我在雕塑人物時,都使用他們的作品作為參考資料,幫助我釐清每個人物的解剖結構。 & Pkking江家慶/原型師—— 早期學習與創作人物雕塑,除了臨摹還得找相關人體結構資料參考。但早期傳統的解剖學資料很有限,仍然有無法理解的情況,尤其是肌肉連動的部分。這本即將推出的新書,大家出版《藝用3D頭頸解剖書——掌握頭頸的結構、造型與建模》內容以精準3D解剖方式、淺顯易懂的圖文、讓讀者更能容易理解。 尤其對於目前在學校任教——模型雕塑課程,不論傳統手作與3D建模課程,這本書都能讓學生更容易理解人體結構造型,達到教學目的,在此推薦給大家。 & 留俄當代寫實畫家暨油畫修復師/周川智—— 由堅強寫實雕塑解剖功夫的譯者重新審譯,對掌控藝用解剖更有利! &

畫餘味象:書寫活躍於中國的藝壇名家,訴說藝術家充溢生命意志的作品

《畫餘味象》──繪畫之餘的隨感, 此處的「畫」,既指書中所涉畫家及其作品, 也可理解為偶爾作畫。 「我對他們的藝術執著與艱難摸索無不了然於心。每每見到他們的身影,見其充溢著生命意志的藝術作品時,我就無法抑制為文的衝動。」──朱萬章 ◤傳統·創新·融合——施榮宣畫風解讀:在積墨中工寫結合,深墨與淺墨的對比較為明顯 「花鳥畫以意境取勝。他用水墨淋漓與活潑歡快之筆狀物取神,栩栩如生,以獨特的個性創造了自然美」 。同樣的,我們在施榮宣先生的花鳥畫中看到了這種繼承趙氏畫學傳統的影子。無論是他在1960年代所作的〈作隊忘機魚自樂〉,70年代所作的〈高標畢竟勝凡株〉、〈籠邊情趣〉,80年代所作的〈秋荷〉、〈清風吹動葉交鳴〉、〈白菡萏香初過雨〉,90年代所作的〈春暖鳥聲碎〉、〈香風十里弄清暉〉,還是2000年以來所作的〈好鳥鳴高枝〉、〈雙燕呢喃掠過遲〉、〈呢喃〉等,都充溢著一種清新自然的嶺南畫派氣息,與趙少昂的風格可謂一脈相承。這是施榮宣先生在數十年的藝術探索中所堅守的藝術傳統。這種傳統正是嶺南畫派的精髓。 ◤學藝交融的梅墨生:「評論是感觸與思考的結果。」 梅墨生的書畫評論,並非流於對作品本身所空發的議論。他能結合史實,考訂其原委,釐清其脈絡,在清晰明瞭的歷史背景下考察書畫家的藝術風格與得失。如對何紹基,他便下過相當扎實的功夫梳理其生平事蹟、藝術歷程以及書法作品,並在此基礎上解析其藝術因緣與藝術特色。其他如吳昌碩、虛谷、李可染、陸儼少等,他也都是下過相同的爬梳之功,從而評論其書畫時, 便有的放矢,不作隔靴搔癢之論。即便對於當下的書畫家,如王鏞、史國良、田黎明、李老十等,他也能清楚地透析其書畫源流,並以自己獨特的視野解構其藝術機理。所以,無論今人古人,也無論書家畫家,在他的眼裡都是透明的。 ◤林若熹畫風解讀:在精心構築的形式美之外,創造了無與倫比的「意」的韻味 林若熹對於物象的「臨摹」,恰恰是對範式的物象的昇華——他是將物象提煉之後才將其濃縮到畫筆之下。這正如英國畫家雷諾茲(Joshua Reynolds)所認為的,藝術的本質特徵不是「摹仿」而是創造與想像。在林若熹對景寫照的藝術作品中,能看出他的這種非凡的創造與想像力。比如他2008年所畫的〈京居〉,是以他在北京寓所中的一角入題來描繪的。畫中有籐椅、桌子、坐墊、工夫茶具、玉蘭花等伴隨主人日常起居的物什。這個看似世俗化的生活場景,在林若熹筆下,卻洋溢著一種寧靜與優雅。這不僅表明林若熹能抓住物象的特徵以展現自己超凡的寫生技巧,更體現出林若熹在「形」的描繪中所寄寓的思想情感。 ◤莊名渠的繪畫意象:嶺南畫派的傳人,畫風雅俗共賞、不流於弊 在山水畫方面,莊名渠可謂以傳統入手,但其畫中所展現出的傳統元素則並不明顯。相反,其筆墨語言所展現出的現代性遠遠超越其傳統性。他在或豪放或婉約或壯美或秀麗的意境中盡展其筆情墨趣。在山水畫中,最難掌握者乃氣韻。氣韻之雅與俗,非筆墨技巧可以直達,而是作者本人文化內涵的外延。關於這一點,很多畫家窮其一生,也未必能到達脫俗之境界。莊名渠的山水畫,便是在脫俗奔雅的路徑中——在雅與俗的抉擇中,很自然地找到一條適合自己的路。 本書特色 畫家與作品是畫史的主角。而由此開始的美術活動、書畫鑑藏、藝術贊助、美術展覽等,無不與此休戚相關。因此,在畫家與作品之外,探究展覽、拍賣、傳播、投資、題材等多方面話題,是《畫餘味象》的一大特色。 &

藏逸:傳承與發揚

傳承與發揚 「吾門當大」,從張大千、孫家勤到姜義才 & 一位偉大的藝術家是不會獨立存在的。有藝評家的討論、收藏家的肯定,才能讓一位藝術家的作品發生影響力。 & 若從張大千、孫家勤、姜義才這三位師徒之間的連結,更能讓我們了解:後輩有人,對藝術家來說,更是影響力的延伸。 & 張大千在收孫家勤為弟子後,說道:「孫生可謂能起八代之衰矣,晚得此才,吾門當大。」由此可知張大千先生對孫家勤先生是寄予厚望的。姜義才是孫家勤在師範大學美術系的學生,他對姜義才的評價則是:「人生最難得的是得一知己,在我暮年能遇志道相同的青年,更難得的是他與我理念方面的相互了解,使我能完成我師大千居士的意願,讓大風堂的藝術觀念得以延續……」大風堂的命脈,一代傳承一代,實可謂近代繪畫史上第一大門派。 & 本書「封面故事」,讓我們從生活面來認識這三位大師吧! &

吳冠中藝譚──大家縱論:從梵谷到李可染,且看語不驚人死不休的藝術家如何談美!

「單憑他發表的文字就足以讓他在藝壇上占一席之地。 尤其是他那樣濃烈、簡練與坦誠的表達方式, 可與他所崇拜的梵谷媲美。」 ──藝術史學家,麥克˙蘇立文(Michael Sullivan) ▶論波提且利──他抒寫的不是春暖,是春寒! 「波提且利的作品不僅富於詩的想像,文學意味雋永,在造型手法方面更是獨樹一幟。他不僅是卓越的色彩畫家,又是極結實的素描畫家。」 【特色】他的女人體的造型主要是表達姿態動作的節奏美,其修長勻稱的腿不是在地面上走,而是在舞,在飄。 【技法】在造型中不依賴明暗的效果來表現立體感,主要是嚴格刻畫形象的組織結構和性格特徵,達到筆筆不苟而且整個形象洗練統一,在人體和肖像中是如此,在大幅構圖中亦是如此。 【談《春》】看《春》中那三個正在跳舞的少女的臂膀,上下左右的動作被巧妙地安排後,要細心辨認才能弄清楚誰和誰的臂膀,這樣,予人一種錯覺:她們的臂膀忽上忽下,具有連續動作的效果。並且,為了襯托這些風前人物的波狀動態,背景那一排排深色的樹幹畫得分外堅硬,而且幾乎都是垂直的。這一隱藏著的對照手法作者同樣用在《維納斯的誕生》中。 ▶論梵谷──他撲向太陽,被太陽熔化了! 「我總懷著強烈的欲望想了解他們的血肉生活,鑽入他們的內心去,特別是對梵谷,我願聽到他每天的呼吸!」 【初始】梵谷從事繪畫之始,繪畫構思是與文學構思混淆著的,或者說更多情況是由於文學構思的推動,繪事有時不免居於從屬地位。 【改變】當他接觸到巴黎的印象派之後,以視覺感受為主導的表現手法大大刺激了荷蘭鄉土畫家,他徹底改變了固有的色彩學觀念,斑斕的畫面替代了沉鬱的色調。 【色彩】他沒有沉湎於印象派的迷人情調,而是利用了印象派所發現的色彩的科學規律,更淋漓盡致地、神異地表達他強烈的感受與情思。 【評論】前期作品偏於詩中有畫,則後期作品是畫中有詩。 ▶論夏凡納──那是人間,是民間,是我們老百姓生活在其中的天地! 「米開朗基羅表現了天堂地獄的緊張,夏凡納抒寫了人間的寧靜,寧靜也許只是片時的,但人們祈求寧靜!」 【特色】夏凡納在大壁畫中往往用象徵手法表現寓意,道是有「題」卻無「題」,這些壁畫的題目也只是楔子或引言,夏凡納於此抒寫的真正內容是人間生活的長河,是寬銀幕的風俗畫,是人與大自然的綜合造型美,是形象美的詩篇。 【《文學、科學和藝術》】科學家、學者和文藝家們在研究、思考,漫步於林間草坪,人們有著共同美好的理想吧,互相呼應又互不干擾。世界上真有這種仙境嗎?月球裡已肯定沒有,這只存在於夏凡納的壁畫中。 【《文藝女神在聖林中》】眾神不在希臘赫利孔神山上,畫面中只是湖畔疏林,卡麗奧普給姐妹們朗誦詩句,有人閒談,有人默坐,有人懶洋洋躺在點綴著花朵的綠茵上,歐戴普與泰麗正在空中唱歌彈琴,飛來相會。水仙非仙,清白潔淨便自成仙,神女們的飄逸高貴來自造型的典雅優美,幾個愛奧尼式的卷渦柱頭是希臘時代的見證。 ▶論李可染──可貴者膽,所要者魂 「我愛李可染的畫,愛其獨創的形式,愛其自家的意境。」 【技法】李可染在作品中力求用筆用墨的奔放自由,往往追求兒童那種毫無拘束的任性,使人感到痛快淋漓。 【特色】大人者不失其赤子之心,李可染在解放前的人物畫中,早已流露了其寄情於藝術的天真的童心。 【評論】「亂」而不亂,李可染於此經營了數十年,看來瀟灑的效果也正是作者用心最苦處,李可染不近李白,他應排入苦吟詩人的行列。 本書特色 本書為吳冠中評述中外藝術大師藝術、流派、人品等的散文集,文中配有畫作,可以幫助讀者更好地理解作品。讓我們跟隨吳冠中,以他獨到的專業目光和優美的文字,走進輝煌的藝術殿堂吧! &

不瘋癲如何登上藝術之巔?音樂怪物白遼士、現代藝術挑釁者達利、違時絕俗書畫家米芾……從東晉到文藝復興,那些傳奇的大小事

畫家、雕塑家、書法家、作曲家、 指揮家、歌唱家、舞者、導演、演員…… 從音樂領域到美術領域,再到舞壇及影界, 從文藝復興時期到近代,本書將為您帶來一場藝術盛宴! ▎擁有傳奇經歷的音樂怪物 ──【艾克托‧白遼士】 瘋狂求愛不成,悲痛下完成生平首部大型代表作《幻想交響樂》? 被解除婚約欲行凶,卻因路途景色作出流芳百世的佳作《李爾王》? 法國作曲家白遼士在音樂史上已成為一段公案, 人們對他的作品褒貶不一,而他本人確實怪得異常。 他那過度敏感的氣質讓人覺得他完全是個瘋子, 難道,便是這種「反常」造就了這位音樂天才? ▎20世紀現代藝術的挑釁者 ──【薩爾瓦多‧達利】 拜讀最前衛見解,時常口出狂言,因「不可馴服」休學一年? 與畢卡索默默不語地看完彼此的畫後,從此告別了立體主義? 天才、瘋子、小丑、聖人…… 這一頂頂「桂冠」都能在達利身上找到答案。 他是受注目的招牌,誇張的尊容不時出現在報章雜誌上, 他極盡宣傳之能事,無法容忍有任何一個人無法認出他。 如此天才的他,身後留下了種類與數量異常可觀的作品, 同時,也留下了許多讓後人們爭論不休的話題。 ▎嗜酒成性的狂草僧人 ──【懷素】 所學對象不拘一格,甚至在公孫大娘的舞劍中也能穎悟筆法? 醉後「草聖欲成狂便發」,筆下氣勢磅礴給人劍氣凌雲的豪邁感? 他十歲時,突然之間有了出家之意, 就算父母百般阻撓,還是堅持進入了佛門。 因買不起紙,種了一萬多株芭蕉,剪其葉以供揮灑。 正因這種勤學苦練精神,後人評價他「有筆如山墨作溪」? ▎芭蕾舞臺上最聖潔的天鵝 ──【安娜‧巴甫洛娃】 以完美舞姿在短短幾年內成為主角,成名作《吉賽爾》轟動全城? 因《天鵝之死》享譽全球,以「為舞蹈獻身」的精神跳遍四大洲? 她曾說:「我要為天下所有人跳舞。」 她舞遍四大洲,把永生的天鵝送到世界各地。 她啟迪了許多喜愛舞蹈的青年走上芭蕾之路。 1930年12月13日,身患重病的她出現在倫敦的戲院, 那隻美麗的白天鵝再次舞動,但這卻是最後一次…… ▎關懷人類精神狀態的懸念大師 ──【亞佛烈德‧希區考克】 身處名利場中卻離群索居,怕見生人只與少數幾位密友往來? 對人生抱著奇怪的恐懼感,認為駭人的東西潛伏在隻身獨處時? 他對人性的看法相當冷靜,毫不留情地指出現代社會的荒謬。 他的作品結構巧妙,以致形成了獨特的「希區考克模式」! 對於希區考克來說,電影彷彿是一種手法── 使受折磨的人透過導演對角色的巧妙安排來排除內心痛苦; 對於希區考克來說,電影似乎是一種工具── 在他確認有人需要他時,他能夠暫時從精神上來支配人們。 本書特色 本書介紹了音樂、美術、舞蹈、電影四大領域中的偉大藝術家們,美術領域中更細分出西方繪畫及雕塑、東方書法及國畫兩大類。每位藝術家都有各自的創作風格及特色,其中幾位大師甚至建立了屬於自己的藝術派系,本書將以流暢的筆墨再現他們不平凡的成長故事。 &

大師藝術解剖學

只有大師之眼能夠鑑別500年跨度的人物畫精髓,淬練奧義! 18年紐約大都會藝術博物館當代藝術部館長、40年紐約學生藝術聯盟教授 精闢剖析30位劃時代藝術大師 ╳ 100幅經典人物畫 & 「首先,我們畫出我們所看見的;然後,我們畫出我們所知道的;最後,我們看到了我們所知道的。」——羅伯特.貝佛利.黑爾 & 光是對解剖學瞭若指掌,並無法畫好人體。還得將解剖知識結合傳統畫法與技法,方能成就精采絕倫的人物畫作! & 本書作者羅伯特.貝佛利.黑爾,長年任教於紐約藝術學生聯盟(於19世紀後期成立以來,培養出許多秀異藝術家如歐姬芙、洛克威爾等),也在哥倫比亞大學指導素描解剖學。這部著作即參照黑爾教授口碑廣傳的講堂,以人體區域分為八個章節,列出歷來藝術家如何以相異的風格、技法來詮釋特定的人體部位,解說作畫者如何利用解剖學來處理一道又一道的難題。 & 書中羅列的畫作年代橫跨500年,來自超過30位史上最傑出的藝術家,包括達文西、米開朗基羅、拉斐爾、魯本斯、提香、林布蘭、杜勒……等。每一幅作品皆以線圖解析,清楚標示出骨骼和肌肉結構,再加上文字說明作畫時所賦予的巧思,引領讀者一探藝術家如何用獨到的眼光、精準的筆觸,呈現複雜奧妙的人體結構。值得探索人物畫堂奧的你循思玩味啟發,是一本專供學習者自學不可多得的教程首選。 & 本書特色 .100張人物畫示範:精選500年來最具系統的代表作,解讀每一幅作品處理特定身體部位的手法 .系統教法╳全面視角:將人體分為8個區域,從正面、背面、側面等不同角度剖析觀察方法 .化繁為簡深入淺出:在人物畫原作旁附上精簡的圖解,直接對照畫作主體,迅速掌握重點 .藝用解剖學要素解析:以專業名詞標示骨骼與肌理結構,深入理解人體畫構成方式 .精細解剖圖像做比對:書末附有法國美術學院里奇博士的權威解剖圖做為參考、統整概念 &

不同視域下的藝術文化:科學×宗教×符碼×共時性×社會價值,闡釋藝術置於文化流變中的意義與作用

何謂藝術?藝術是大眾難以理解的高山流水嗎? 所謂藝術,在時代的進程中又扮演哪種角色? 藝術本身並非孤芳自賞的風雅, 以功能性和人文性揭示藝術與文化在歷史和今日的深層意義, 是對美學體系的探索,也是對社會和人性的審視! ▎文化與藝術之變 語言、文字、思想、文化,乃至藝術,都會隨著時間有不同的呈現, 不論是當代思想的詮釋、異文化的交會融合、歷史審視的再思考, 甚至受地域、國家政策、教育程度、戰爭殖民等因素影響, 文明產物在不同視域下的詮釋與解讀也不同,文化也得以大放異彩。 ▎藝術的社會功能為何? ◎審美認知作用 人們透過藝術鑑賞,可以認知社會、了解歷史、反思人生, 藝術作為一種載體,能以特有的形象性與審美性來反映思想與美學, 其反映的社會生活,大至宇宙、精神世界;小至細胞的自然現象, 能促進人們對於宇宙和世界繁複多樣現象的探尋與追求。 ◎審美教育作用 透過藝術鑑賞、藝術創作的方式來啟迪藝術受眾, 在潛移默化中引導人的思想、感情、認知,甚至建立起價值觀, 審美教育的概念在18世紀建立,最初以人的感性和自然等命題出發, 只要透過「以情感人」、「潛移默化」兩種方式來寓教於樂。 ◎審美娛樂作用 審美娛樂作用主要指在藝術欣賞的過程中,人的審美獲得滿足, 在精神上享受藝術的薰陶,感官上也接受美的刺激, 不同藝術形式在審美娛樂方面所表現出來的特徵也不盡相同, 在個體上產生的娛樂效果也受藝術種類的影響而不同。 ◎藝術教育 藝術教育一是為了提高人們對藝術的理解力,宣傳基本知識, 二是利用藝術普及教育促進青少年的藝術創造力和審美心理, 三是陶冶人的情感,接受美的薰陶,培養出健全人格, 更是人們豐富精神世界的管道,因此藝術教育更顯得格外重要。 本書特色 本書透過不同角度來探析藝術與文化在各領域中的意涵和價值,並從本質上來談論藝術與符號學、藝術家、公眾、社會等多面向的牽涉和交互影響,包括宗教、哲學、科學、民俗、社會功能等等。對藝術與文化在人文領域所扮演的角色和意義有深刻的觀察,更以功能性、社會性、歷史性等角度的辯證關係,帶領讀者對藝術有更深層的思索。 &

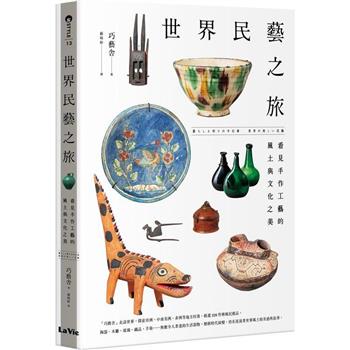

世界民藝之旅:看見手作工藝的風土與文化之美

民藝,是一種結合生活、實用與技藝,存在於大眾日常的美學。 本書作者「巧藝舍」走訪世界, 探索亞洲、中南美洲、非洲等地方村落,精選320件傳統民藝品。 陶器、木雕、玻璃、織品、手染……無數令人著迷的生活器物, 歷經時代演變,仍在述說著世界風土的美感與故事。 & 世界各地都有許多手工藝日用品在人們的生活中發光發熱。本書精選了作者在1970至90年代頻繁造訪國外時,從各國蒐集的大量民藝作品。這些民藝品大多來自當年的發展中國家,不同於現在,當時許多地區都還很封閉,但也因為如此,當地特有的民族性才會格外強烈,讓許多幾百年來不曾改變的傳統民藝得以流傳。如今雖然時過境遷,世界各地依然有許多地區在持續生產令人著迷的民藝作品! & 作者投注了大量心血蒐集書中的品項,過程中也遇到許多令人津津樂道的故事。本書就是將作者所收藏的民藝品,與在當地所體驗的故事,一同分享給大家。透過這本書,每一個收藏的作品都變成了一個可愛的故事,我們也因此認識這些遠在他方、逐漸消失的傳統文化。 跟著本書,你會看見: ● 典藏世界民藝的精美圖鑑。 ● 世界上正在消失的傳統文化,見證民俗與工藝的生命力。 ●& &320件民藝品的介紹,認識各地民俗工藝的故事。 &

藝術松No.3:關於Web3

《ARThon 藝術松 No.3: Web3》是以第三代網路(Web 3)為核心命題,延伸討論了各領域對於數位近未來 的想像與期待,一個分散式用戶和機器都皆能利用網絡、數據進行對等的互動協商,無需第三方中介的去中 心化數位世界;與此同時,本書也提出相反觀點,思考信任機制、加密技術與去中心化之政治意義。 & 《藝術松 ARThon》專刊自 2020 年創刊發行,探討「虛擬實境 VR」、「人工智慧 AI」,如今進入到第三期 所關注的「第三代網路 Web3」,透過不斷提取當代數位科技的關鍵字,精煉出美學理論與技術內涵兼具的 刊物,以期成為對相關領域關心者的知識養分,並體察到科技文化對於自身現實之間貼近且深刻的關係,擴 展出具啟發性的觀念與影響力。 & 《ARThon 藝術松 No.3: Web3》是以第三代網路(Web 3)為核心命題,延伸討論了各領域對於數位近未來 的想像與期待,一個分散式用戶和機器都皆能利用網絡、數據進行對等的互動協商,無需第三方中介的去中 心化數位世界;與此同時,本書也提出相反觀點,思考信任機制、加密技術與去中心化之政治意義。 & 希望能藉由本書的出版開展出「第三代網路」(Web3)之中尚未成形卻重要的對話空間,對於持續演變中 的數位脈動保持好奇與洞察,共同開發創見思維,深化數位美學視野。由衷感謝眾多專家朋友們的齊心參與, 不吝分享自身觀點與知識,提供豐富又獨特的研究觀察,共同累積台灣科技藝術前行的軌跡,反映出各個階 段的重要關懷,並樂見各方討論,形塑具有思辨性的「當代科技」、「人文」、「藝術」三方生態圈 & 得獎紀錄 & 獲國家文化藝術基金會2022年常態補助視覺藝術類出版項目補助。 &

漫畫的視覺文化景觀與空間生產

漫畫的視覺語言與符號是當代大眾文化的消費景觀之一,其空間的生產方式與文化景觀有互為依存的表徵與再現關係。 & 本書以「新文化地理學」的後現代文化轉向為觀點,藉由文獻理論分析以漫畫為主題的視覺文化景觀型態與空間生產方式,做為對大眾文化消費的理解媒介,這也是當代的文化消費縮影。透過比較東、西方主流漫畫在視覺空間的感知,探討不同文化所形成的視覺風格差異原因,最後提出視覺文化影響當代消費的反省作為結論。&& & 本書特色 & 以做為文化消費的漫畫為主題,藉由符號,系統性地分析其視覺文化景觀型態,與東、西方主流漫畫對空間的視覺感知差異與生產方式,為當代的視覺文化與文化消費提出了可資參考的研究途徑。& &

品藝術+:你為何而收藏?關於收藏的多重意涵

&收藏美好、收藏感動、收藏回憶 & 有一種收藏,是源於信任自己獨到的眼光——從作品的風格獨特性、創作理念、創作技術中,看見作品的潛力,或是預見創作者未來發展的可能性,就在作品尚未被大眾關注前,先買下它收藏,並相信在多年後它會受到廣大市場的青睞,成為炙手可熱的作品,提高價值。 & 另一種收藏的原因則是很純粹的,單純是被眼前的東西所吸引,覺得美、有趣、新穎、奇特,你獲得的是一份簡單的美好與感動。收藏者透過作品與創作者的所思所想產生共鳴,彼此連結,在心中與之對話。因為懂得欣賞,所以珍藏。收藏成為收藏者精神之寄託,因為一個物件往往能重現一段場景,帶人走進回憶中。 & 收藏,是智慧之眼、是共感之情、是記憶之鑰,是這世間無可替代的美妙。 & 發行人的話〉以真為開始,善為歷程,美為最終目的 撰文◎伍穗華 & 這是一本關於藝術、收藏、與生活品味的雜誌,因為不限只聊藝術,所以定位在藝術與美的相關項目上。我們希望為注重生活美感、對收藏有興趣、喜歡藝術的朋友們提供知識與觀點,也希望擴展讀者視野,發掘世上更多美好的事物。 & 邁入收藏之路,一般人常常跌跌撞撞,擔心買的東西不對,擔心買貴了,這些在在都會抵消收藏的樂趣。在此建議有意進入收藏領域的朋友,應擁有知識與正確的心態,才能做個快樂的收藏家。 & 而辦這本雜誌的初衷,就是希望透過收藏家們的經驗分享、藝術界的專家分析,以深入淺出的角度,協助社會大眾培養品味,也幫助有意收藏者少走冤枉路,讓收藏成為一個美好的嗜好,進而讓我們的社會更美好。 & 收藏是非常需要知識的積累,有知識才能知道收藏的價值與收藏的意義,且過程中也會帶來莫大的樂趣。但人生在世難免遇到挫折,收藏也是;如何用正確的心態面對,才能讓收藏這條路走得好,走得遠,這本雜誌希望能陪伴讀者,也幫讀者解惑。 & 如同我對於事業的抱負和理想,以真為開始,善為歷程,美為最終目的。從二十多年前創立侏羅紀,就從天然寶石切入,深入礦區,引進國際級的寶石鑑定技術,為品質把關。之後成立藏逸拍賣,也是謹慎重視拍品的真假,後來更投資創辦為藝術品建立數位履歷的藝信股份有限公司。這一切嘗試,都是與我追求真善美的初衷息息相關,也期待讀者在這本雜誌中看到真善美。 & 一本雜誌的產出需要多人群策群力,感謝雜誌中各界專家為我們撰文,感謝同樣注重生活美學的企業之支持,另外還要感謝良亦、官儀、睿禎提供觀點,讓雜誌內容更加貼近讀者。截稿在即,若有遺漏沒提及者,請多包涵。 &

美術解剖學:人體繪圖專科,只要了解「骨格」與「肌肉」就能進步!

一切人體繪畫的基礎原理 連達文西都精通的解剖學 所有肌理紋路、骨骼走向 靜態、動態 讓你的人物活靈活現 【你可能感興趣】 ★美術系、雕塑系、動畫系學生必看!讓你作品更精進的寶典! ★正在苦惱為什麼人物結構不對的人! ★即將製作動畫,或進入動畫產業的人! ~基礎篇~ 學習美術解剖學描繪人物時的最大特色,就是在實際繪畫中不會直接畫出骨骼和肌肉,只會利用所謂的「體表」來表現。在解剖學中,將知識與觀察經驗,全都加在顯現體表的陰影描寫上,這是被稱之為「體表解剖」的領域。 穿著衣服的時候,就連身體的表面有時也只會露出從脖子到頭、前臂到手掌、膝蓋到腳掌的部分。 然而,無論角色做出何種動作,只要注意全身的骨骼,就能表現出正確的屈曲、伸展和轉動。 ▲人體的基礎知識與特徵 詳細介紹人體的體表名稱,以及接近體表的肌肉名稱與骨骼部位, 還有全身關節結構,和男女在身材胖瘦或年齡層不同時有什麼變化, 了解過整體之後,才更好進入細節。 ▲全身的肌肉與動作 了解體表顯現的肌肉附著在何處, 並且,肌肉在體表帶來怎樣的凹凸。 此外,也會解說描繪人體的動作時應該了解的關節動作。 ~實踐篇~ 在實踐篇將依據基礎篇,實際描繪動作。 從動作小的姿勢到動作大的姿勢,可以學會寫實描繪的訣竅。 附上骨頭和肌肉的插畫,也能確認人體的構造。 ▲描繪人體的各種動作 分為「動作小的姿勢」及「動作大的姿勢」兩部分, 動作小的姿勢羅列了約四十種日常常見姿勢, 同一個姿勢透過「體表素描」及「骨骼結構」與「肌肉結構」三種模式, 讓人更好透視原理。 而動作大的姿勢則精選十三種運動詳細解說, ~專欄~ 透過理解古典名畫的人體架構, 來達到學以致用的效果, 詳細解釋名作的人物動態、骨骼曲線、肌肉紋理, 以及超出「解剖學寫實主義」的「變形」。 ★《青銅時代》奧古斯特.羅丹 ——(1)根據解剖學的觀點重新構成骨骼 《青銅時代》奧古斯特.羅丹 ——(2)根據解剖學的觀點重現肌肉與體表 ★《泉》多米尼克.安格爾 ——在人體顯現的曲線 ★《大宮女》多米尼克.安格爾 ——人體的變形

美學原理

《美學》是克羅齊的第一部著作,討論的不僅是普通的美學問題,尤其是美學在整個哲學當中的地位,審美活動與其他心靈活動的分別與關係。 & 在Croce看來,直覺即一種感性,而直覺也即是表現,所以,感性就是表現。而且,直覺即一種抒情的表現,也即是藝術。是以,Croce的「感性理論」就是他的「美學」。 & 就美學而言,Croce認為最關鍵的洞察在於,所有的心智活動,亦即整個實在,都以感性、直覺為基礎,它本身並沒有任何目的,是以也沒有概念和判斷;而直覺加上存在判斷,則是Croce所謂的知覺(perception),然而知覺自身也是無知的(innocent)。可以說,「感性的首要性∕優位性」是Croce抱持的重要理念。 & 朱光潛先生完整地轉譯了Croce《作為表現科學和普通語言學的感性》的〈感性理論〉部分,且定名為「美學原理」,並輔以註腳。 & 依據Croce原著中的完整標題指引、朱光潛先生的翻譯及解釋,以及Croce美學所具有的跨越時代的意義,我們在閱讀《美學原理》時當關注以下課題: & (1) 直覺即感性活動 (2) 直覺即抒情的表現 (3) 直覺即藝術 (4) 創造與鑑賞統一的突現詮釋(emergent interpretation)——感性論 (5) 美即成功表現的突現詮釋——表現論 (6) 語言即藝術 這些內容,朱光潛先生都譯得很清楚,讀者可以自行研讀,並深探其底蘊。 ----------蕭振邦(導讀節錄) &

真實的動:社會流現劇場

在U型理論當中進入U型旅程的第二個階段共同感知(co-sensing) 時,奧圖博士會帶入一個新的方法,英文稱為 Social Presencing Theater ,過去在簡體中文版的 U型理論書籍裡被翻譯為「社會大劇院」。但因為這個方法論的主要創作者之一 Arawana Hayashi (中文名:雅若宛那.林)在去年將她過去15年在Social Presencing Theater 的發展脈絡,行動研究和實踐整理成這本書,根據書中詳細的論述,我們決定將其繁體中文正式稱為『社會流現劇場』。 社會流現劇場(Social Presencing Theater) 是由奧圖.夏默博士命名。社會(Social) 既是指社會身(Social body) ,即一群人在空間中的物理排列,又指社會場域(Social Field),即人與人之間關係的品質。自然流現(Presencing) 是關於覺察以及對於環境更廣的感知。劇場(Theater) 是指我們所做出可見的選擇(我們所做的)以及從這些選擇中創造的關係(我們所感知的)。這些選擇取決於我們集體覺知的層次,或社會的自然流現。 社會流現劇場是一種新興的社會藝術形式,透過融合社會行動研究、劇場、靜觀練習、刻意的靜默,生成式對話以及開放空間,來上演媒體所關注的事件,連結與不同的社群與他們的變革故事。並且讓系統看見並感知自身! 《真實的動—社會流現劇場》是一個探索社會藝術的起源、原則和實踐的旅程,由雅若宛那・林和自然流現研究院的同事所共同創造。這是本易於理解的書,邀請讀者投身於深度反思並支持以覺知為基底的個人和社會系統轉型的體現實踐。 「雅若宛那・林是一位大師。她發展了一種讓個人或集體都可以學習運用自己的身體去探索我們人類所創造以至於讓我們卡住的複雜社會結構,這是永遠無法用智力來理解的,她創造了一種奇妙的工具來引領這趟旅程。」—彼得・聖吉,MIT麻省理工學院系統意識中心 「雅若宛那以清晰且輕快的故事讓我們以一種嶄新的方式同在——她帶領我們共同探索如何超越語言的合作,並且更加的臨在與覺察我們周遭的世界,感知正在湧現的未來。」- 艾琳・費雪,艾琳費雪公司創辦人 &