空間魔術師:雕塑之都傳奇

臺灣近代雕塑發展的歷史上,臺中是一個特別值得關注的地區,這是一個雕塑家人數最多、雕塑活動最熱烈,也蘊育出最多傑出雕塑人才的地區。臺中之所以有臺灣「雕塑之都」的美稱,和日治中期以後城市的興起有關,眾多大型景觀雕塑的需求,以及新興資產階層對藝術的支持,都激發了臺中雕塑人才的勃興。 在臺中地區的雕塑創作上,陳夏雨、陳英傑兄弟開啟了近代美術的先聲,而年輕陳英傑一歲的王水河(1925-2019),以及由國立臺灣藝專雕塑科學成返鄉的陳松(1945-)、謝棟樑(1949-)等,長期在地深耕,傳授弟子無數,更是臺中構成「雕塑之都」的重要力量。至於1981年定居臺中太平的陳庭詩(1916-2002),也以其傑出的鐵雕創作,為臺中地區的現代雕塑注入強力的養份。 本書為108年「空間魔術師──雕塑之都傳奇」特展之展覽專輯,全書收錄由策展人蕭瓊瑞教授選件之六十餘位臺灣雕塑創作家的代表作品,帶領讀者一窺臺中地區雕塑家豐沛的創作能量,同時也收錄由「中部地區近代雕塑藝術委託研究」團隊調查、蕭教授執筆撰寫之臺中地區雕塑藝術發展歷史及現狀的學術研究成果,呈現臺中雕塑藝術數十年來的變化發展,以及獨特的地域文化生命。 本書特色 本書為108年「空間魔術師──雕塑之都傳奇」特展之展覽專輯,收錄臺中地區六十餘位臺灣現、當代知名雕塑家的代表作品。

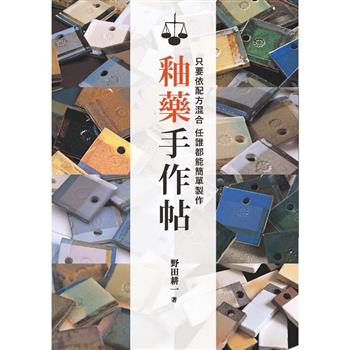

釉藥手作帖:只要依配方混合 任誰都能簡單製作

我並非窯業化學或是釉藥的專家,因此關於釉藥的知識,都是身為陶藝家在活動的過程中, 被迫必須學習而來。我在學生時代對於釉藥的研究,僅只限於想要使用在自己作品上的釉藥。自學校畢業後, 我最初的工作地點是在一家日本料理店自有的陶房,必須要去學習本來不怎麼有興趣的日本傳統釉的狀況下。後來,我成為陶藝教室的講師,為了滿足學生求知的需求,必須要去學習各式各樣不同釉藥知識。2003年開始連載關於釉藥調合的專欄。此時我開始思考:「怎麼樣才能寫出以陶藝為興趣的人也能簡單易懂的釉藥調合解說呢?」。連載專欄的內容於2005年集結成單行本《混ぜておぼえる釉藥づくり》( 邊混合邊記憶的釉藥製作方法)。而本書是將其一部分改寫後,重新編輯而成的改訂版。在探尋屬於自己的釉藥的過程中,相信都能感受到成就感,特別每當一有新的發現,都能讓我們將過程中的辛苦轉化為樂趣。想了解釉藥的所有一切並不是一件簡單的事情。但只要一步一步從自己感興趣的釉藥開始調合,相信一定能找出個中樂趣,並且感受到釉藥的深奧吧。

大規模毀滅小兵器之黑暗時代攻城道具:用橡皮筋、牙籤、棉花棒,製作40種桌上型中世紀攻城武器!

~說話可以輕聲細語,但一把大支的弩也必不可少!~ 40種中世紀暗黑攻城武器製作教學, 再有不公不義之事,手下絕不留情 ! 遠方戰鼓咚咚,手頭材料不足, 誠徵材料可由文具店整批購得,容易大量製造的攻城機器! 重點是——不會耗費國庫太多銀兩。 作者將塑膠餐具,刀、叉、湯匙等閒置用品做了最佳利用,讓你成為現代征服者! .橡皮筋投石器裝上硬喉糖,轟出的火力絕非等閑! .長尾夾做成的塑膠料弓,射出的牙籤箭能讓惡犬避之不及! .迴紋針+原子筆製成的抛石機,很快就會在辦公室助你攻城掠地! .儲值卡投石器.光碟拋石機.複合直尺弓.晾衣夾拋石機 .冰棒棍迷你弓.紙盒攻板塔.直尺投石器 .金屬衣架投石器.Tic Tac攻城機.原子筆投射機 運用簡單的設計和最少量材料, 製作自五至十五世紀交戰現場的40種攻城武器, 讓遊戲之夜更有創意—— 請鄭重宣誓——本書內容只會用來防身,不會用來不正當地對待同胞或活物, 且你會效忠內在的君主。 現在,戴上護目鏡,我們正式開戰! 本書特色 ◎內含光碟拋石機、冰棒棍迷你弓等40種兵器,乍看之下毫不起眼,但卻是攻城必備的超理想隨身道具! ◎每種武器原料都是由唾手可得的居家常備品,隨著作者的引導,就可以簡單做出將敵人打得唏哩花啦的小玩意。 ◎書末附錄可影印的標靶,圍城與紙盒攻板塔將協助你校正準度,確保你家寵物、沙發、珍貴收藏的安危。

手作木筆全書

讓你從新手到達人, 從初階到高階, 超過20種木筆款式, 讓你一次到位,完成學習滿足! & 第一本手作木筆全書 從入門→中階→進階 集結全台手作達人的作品和心得 無私公開製作手法 & 「手工筆」達人 阿 倫老師 黃世銘老師 葉聰展老師 程振國老師 鄭明台老師 陳天財老師 黃祈翔老師 黃崇軒老師 徐輝雄老師 /聯/合/推/薦/ & 手作木質筆最大的特色就是「獨一無二」, 即使採用了相同的零件、原料來製作, 木頭的特色透過手作的溫度, 展現出手工質感的工藝魅力。 & 談到「手工筆」, 顧名思義, 即不採用機器設備批量生產而是由人工自己製作生產出來的「筆」。這種方式製作的「筆」,最大的特色就是「獨一無二」,即使採用了相同的零件、原料來製作,但因人工自製終究只能極近相似,無法完全一樣,所以這也成了吸引愛好者投入製筆或收藏的原由。然而在著手進入自製「手工筆」的領域前,我們應該先了解一下「筆」的結構。 一枝「筆」主要由數個作工精緻的零件所組成,一般來說,我們稱這些為「製筆套件」。以下為了方便讀者記憶,樂爸將一枝「筆」分為前段、中段、後段三大部分: 一、前段:可包含天蓋(冠)、筆夾、筆蓋,其中有些筆蓋又有筆蓋銅管、筆蓋中圈, 以及牙套。 二、中段:可包含握位、中接與中接墊片。 三、後段:可包含筆身銅管與尾塞,有些筆還會加上尾塞墊片。 此外, 還可將「手工筆」進一步區分為單節手工筆與雙節手工筆。單節和雙節最大的不同之處在於前者只需自製筆桿的部分, 而後者除了自製筆桿外, 也要製作筆蓋, 因此對初學自製「手工筆」的朋友可先由單節手工筆開始入門, 較快上手, 而且不論單節或雙節皆能利用「製筆套件」來加以組裝完成, 自製者可先由車製筆桿或者再車製筆蓋來進行。 & 入門 「手工筆」簡易自製六步驟 ① 挑選木料: 自製初階「手工筆」時, 建議可先採用木材原料開始。現今可製筆的木料種類繁多,比如:檜木、花梨木、檀木、柚木、肖南木、楓木、鐵刀木、橄欖木⋯⋯ 等等, 不勝枚舉。至於挑選哪些適合,我們可依照自己喜愛的木料顏色、花紋、氣味,甚至價格⋯⋯等來考量,當然若其中考慮堅固耐用則硬度高的木料可能比較適合。不管一開始挑選了哪一種木料,相信對自製「手工筆」的我們來說,最後應該都能獲得製筆所帶來的「驚喜」。 ② 選擇筆款:常見的自製「手工筆」款式有鋼筆、原子筆與鋼珠筆,在製作之前我們可依使用目的、實用性、偏好度⋯⋯等,由既有的成品或樣品來參考選擇。 ③ 裁切木料:依照第2步驟所挑選的筆款,以及欲製成單節手工筆或是雙節手工筆來進行裁切。單節手工筆主要裁切部分是決定筆身的長度,而雙節手工筆則是要同時決定筆蓋與筆身的裁切長度。裁切時須注意木料的長度會比套件中的銅管長一點點,而且我們可以先畫上記號以利裁切的進行。 ④ 鑽孔並埋入銅管:鑽孔前可預先畫記找出鑽孔的中心位置,以及測量銅管的外徑後再開始進行鑽孔。 ⑤ 車床選擇:車床的機型種類眾多,為方便初學者快速進入狀況,我們可以先選擇使用小型車床。小型車床的優點不僅較容易上手之外,而且安全性高又不失專業,待我們技術更為純熟精進,再使用更大、更專業的機型。另外, 在這裡強調一下,雖然小型車床安全性高,但我們在進行時還是得做好防護措施,最好能戴上護目鏡,並且若有較資深或較具經驗的人員能夠從旁協助輔導是比較建議的。在選擇適合的車刀進行車床後,砂磨則是這個步驟中另一重點。其中砂磨的過程須經多道不同粗細的砂紙來進行,主要就是讓我們車好的木料能更為柔潤,並且提升手感。在這裡樂爸打個比方,其實這個過程就猶如我們學開車,初學時有教練場從旁輔導,進而越來越熟稔後即可自行公路駕駛。而我們開車時是不是也會不時的專注在車速的掌控,油門的輕重控制呢? ⑥ 進行組裝:在組裝自製的「手工筆」時,我們可以預先準備好壓筆器來輔助組裝。組裝前可將所有「手工筆」套件與我們剛完成車製的筆身、筆蓋依序排列好,這樣比較不會發生組裝錯誤而手忙腳亂。萬一真的出現組裝錯誤的情形,還可使用退筆器重新再按部就班進行一次。

近在身邊的日本工藝

勾勒「生活工藝」的輪廓 思考工藝之於生活的真義日本木器職人三谷龍二9個關鍵字×12為不同領域的創作者如何從置於櫥櫃內的碗盤等各種生活用品發現蘊含其中的工藝之美?所謂近在咫尺的工藝,就是指放在櫥櫃裡的碗盤等各種生活用品,以及大家熟悉、常見的生活工藝品。美國作家威廉.薩洛揚(William Saroyan)曾說過「自然的也好人工的也罷,畢竟這世上沒有什麼東西是不具觀察價值的。」生活中處處有巧思,值得我們細細品味。木工設計師三谷龍二承襲柳宗悅的民藝精神,體現「生活工藝」,追求具實用性的器物之美,製作出如陶瓷器般供日常生活使用的木製器皿,為過去以家具為中心的木工工藝開拓出全新領域。近年持續進行著各種「連結工藝與生活」的活動。從實作現場出發探討不斷進化演變的生活工藝風貌在書中,他根據創作者的實際經驗與12位不同領域的創作者交流對談,架構出9個工藝關鍵字:「親近之物」、「素材感覺」、「脆弱」、「與生活有所連結」、「樸拙工藝」、「幾何學的聖像」、「仿製」、「作品與其背景」,一步步雕琢出「生活工藝」的輪廓,去思考工藝之餘生活的真意。在現今這波日本生活器物的熱潮中,除了工藝設計值得我們注意外,更重要的是將美感融入生活的態度。三谷龍二擅長以其手作木器演繹出不同於一般器皿的純樸質感,他的作品及文字中流露出一種非常親近、讓人自在的自然風格,值得我們欣賞與學習。

無形文化資產框架下的傳統工藝

無論島嶼內外,「工藝」自文化範疇中的浮現,都經歷了一段從「名詞」到「動詞」的過程。「工藝」的定義與界限,在當代不斷地被重新修訂。「工藝」,不僅僅指稱名詞、物質的「工藝品」,其動態意涵更而受到強調。所謂動態意涵,包含「人的技術」、「文化承載」的特質,也包含工藝從原料到成品的「過程」(process)。更有甚者,「工藝」也是一種「行動」,在定義範疇協商的過程中,作為行動主體挑戰既有的權力關係,預期造成社會改變。「工藝」的浮現,除了後殖民認同的承載之外,是否能夠翻轉既定的認知,無論是何以為美的權威論述、勞動的人性意涵、資本和生命品質的關聯程度,或者是知識的階層性等,一直以來都提供給所在社會思辨的靈感。本書以「臺灣工藝」為主要探究對象,並以其他區域案例為映照,透過貫時性記憶脈絡的呈現,以理解「臺灣工藝」作為論述主題,在臺灣社會經濟環境及國際場域中浮現的過程。如同「文化遺產」是「現在的過去」(the present past),當代臺灣工藝的面貌,也是其時文化動態過程(cultural process)的產物。而多重記憶層理的清晰化,或將映照出後殖民臺灣工藝獨特的前行路徑。藉由工藝在當代社會所牽動的產業、文化遺產與社群發展、後殖民等課題,期待能夠回饋工藝的思辨性研究視角。

我的匠作時代:二十組職人的感動歷程

匠人用心說故事,匠作時代微革命,全方位全面觀察── 百藝之師,敲響匠作職人第一聲! 堅持,職人精神魂魄之所繫;匠人為師,成就臺灣精神硬實力。 臺中市政府率先全臺,連年舉辦「巧聖先師魯班公獎」,巧藝匠作大師、達人到新秀,手藝代代相傳。書系「魯班傳承系列」深度側記、採訪魯班公獎得主,從工藝技法到心法歷程,匠作職人,是一輩子的事,以「魯班」為名,手藝恆久流傳,匠作精神再創新。 透過深度訪談二十組優秀的魯班公獎獲獎者,將其心路歷程記述成書,讓更多人看見工匠職人背後付出的汗水;如何累積成大山,讓人景仰,也發掘工匠職人的生命故事與工作理念,成為技職教育最真的實例,更讓青年朋友們看見未來,擁抱希望。在共生共榮共好的基礎上,繼續把未來變得更加具體,期望創造活力繁榮,百工興盛的臺灣。 新秀拚一個未來,達人秀一個生涯── 二十組職人深度專訪,精采呈現! 葉經義/賴作明/盧文德 張明德/邱聰輝、廖湘楹/王麗美/陳文星/曾曄鴻/薛烱楠 盧本源、劉仲凱/王耀騰/李省興、曾進源/史嘉祥、楊美玲 吳佳憲/江承堯/黃郁皓、廖佳祐/劉昱彣 許玄昌/吳志明/許澄毓、林泰立

黏土與釉藥燒成試片帖1260

關於本書的色樣(黏土21種類×釉藥20種類×燒成3種類=1260種類)關於黏土本書選擇了21種在日本國內廣泛流通的黏土作為範例。除了各種不同的白土、紅土、瓷土之外,也挑選了幾種具有特徵的黏土,以及產地特有的黏土。關於釉藥與黏土相同,本書選擇了在日本全國廣為流通的20種釉藥作為示範。除了透明釉、無光釉等基礎釉之外,也挑選了各產地傳統使用的釉藥,以及市場上受到歡迎的釉藥種類。然而本書的目的是要觀察黏土與釉藥之間的搭配性,因此不易觀察坏體狀態的深色釉藥就不在選擇之內。關於施釉原則上會將釉藥調整成製造廠商指定的濃度,以浸泡方式施一層與兩層釉。此外,施釉時也同時考慮到要如何清楚呈現白化妝土的色味,以及弁柄(氧化鐵紅色)和吳須(青藍色)的發色及暈染狀態。關於燒成本書的燒成是以電窯進行氧化燒成、還原燒成、碳化燒成(冷卻還元)等3種不同燒成方式。每種燒成方法都是以9號測溫錐約45度熔倒(1250℃,精煉30分鐘)作為燒成條件。還原燒成的溫度設定在950~1250℃左右,還原時間約5小時。碳化燒成則是除了上述條件外,在1100~800℃冷卻時也施以還原處理。

職人魂‧創新路:15個工藝品牌的進化之道

──職人工藝回應時代挑戰的創新手帖── #故事性 職人精神的傳揚,涵蓋十大工藝領域,十五個經典個案 #實用性 工藝知識與經營創新經驗的分享 #藝術性 十五組職人手繪,數百張動人影像 & 工藝職人的創新進化論 && 本書希望發掘臺灣在地工藝品牌傳承的動人故事與現代工藝價值。書中所選擇的十五個案例,不管是具有十餘年或達到上百年的發展歷史,其新世代經營者在時代颶風挑戰下,皆致力於創新活化的努力,開展出豐富多樣的現代工藝風貌。書中有職人魂的刻畫,強調對傳統工藝價值的守護與傳承;有應變與探索的軌跡,記錄了困境突圍與開創轉型的策略與過程。不僅能一窺工藝產業的轉變與環境的關係,作為有心經營該工藝領域的有志者參考;對於喜歡工藝與設計的一般讀者來說,也是體會臺灣文化與生活美學的有趣讀本。 && 全書以動人的圖像頁面開場,結合清晰易讀之主文編排,各種活潑的知識主題Box設計,酌搭兼具生活感之作品照、具紀實性之步驟攝影,與表現各類型品牌工藝特色之手繪插圖,以整體清爽舒朗之版面構成,提供讀者「遊於藝」的美好閱讀感受。 & 書中涵蓋的工藝類項與案例: ▲藍染類__卓也藍染 ▲編織類__那都蘭工作室 ▲陶瓷類__安達窯、立晶窯、 ▲竹藝類__光遠燈籠、元泰竹藝社 ▲紙藝類__廣興紙寮 ▲木藝類__永興家具、德豐木業、意念工房 ▲金工類__天冠銀帽、谷同金 ▲磚瓦類__三和瓦窯 ▲玻璃類__春池玻璃 ▲石藝類__父與子石雕藝術茶盤

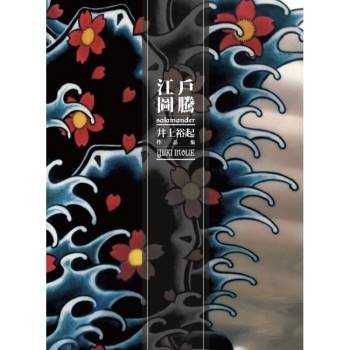

江戶圖騰:井上裕起作品集

井上裕起全作品集! & &2012年初拜網路之賜,在浩瀚的資訊洪流中,發現了一位用這樣奇特的主題創作的藝術家。起初只是因為新鮮,有趣且貼近年輕世代的創作媒材.這材質稱為玻璃纖維(F.R.P.),質輕,強度是鋼材的數倍,是一種劃時代的複合媒材,近代多用於航太科技或賽車打造。 & 漸漸的看出他作品中的內涵與堅持,將近一年的觀察。已從純粹有趣的欣賞,轉變為認真看待他創作題材的心境.忽然想起1998年第一次在日本某畫廊真正出手,買了村上隆版畫的那種情境。也開啟了想接觸井上的契機. & In the early 2012, thanks to the Internet, I found an artist who created this strange theme in the vast information flow. At first that’s just because the artwork looks fresh, interesting and closes to the creation media of the younger generation. This material is called glass fiber (F.R.P.). It is light , and several times stronger than steel. It is an epoch-making composite medium. It is mostly used in aerospace technology or racing cars. &

久工淬鍊:桃園客家百工百業輯錄

桃園客家百工百業的達人輯錄,本書選定九大行業-竹編、製香、打鐵、客家米食、茶葉、木作獅頭、客家八音、服飾縫紉、竹製家具,闡述其發展及歷史沿革,並專訪該行業的資深達人,將其專業及奮鬥歷程詳述,一覽本書,對客家百工百業會有更深一層的認識。

木藝之都:大溪的木藝家族

傳統走向創新,大溪木藝的轉型與方向 大溪號稱「木藝之都」,主要是拜木藝發達之賜。目前老街周邊的木器行仍有百餘家,從事木藝相關的藝師也有六十多位;有些傳承至今,已是第二或第三代的傳人,足見木藝百年基礎之雄厚。 只要走一趟老街,在狹長的街屋店面前,仍不時可以看匠師們勤奮的身影。他們仍堅持手作精神,一絲不苟地埋首在工作之中,為顧客提供最貼心的服務。有些仍固守傳統的經營模式,有些則已跳脫傳統的束縛,跟上文化創意產業的潮流,走出了自己的道路。 從傳統走向創新,是一條艱辛的道路,也是一道不易跨越的鴻溝。這些勇於接受挑戰的業者,顯然需要各界更多的關注,支持他們繼續走下去,以多元化的經營,開拓更大的商機和市場,將大溪木藝帶往創新的方向。

京都職人誌

西陣織、京友禪、京燒…… 你我所熟知的千年古都風貌,其實都是由京都傳統工藝構築而成的! 採訪超過25種傳統工藝,傾聽器物背後笑淚交織的職人故事 西陣織、京友禪、京燒、京漆器……從食衣住行到建築,這些傳統工藝是構築京都風貌不可或缺的元素。這些支撐著京都1200年歷史的傳統工藝職人,擁有說不完的產業故事。 能夠將技藝相傳至今的京都職人,背後擁有驚人的技術和傳統,尤其京都的傳統產業極度分工、各有所長,甚至專精到只供給業界內的需求,他們不掛上招牌,隱身於巷弄中。 本書作者花上長時間採訪,靠著職人間的引薦,深入不為人知的職人世界,直擊工房風景,進行深度訪談,將所見所聞完整記錄下來。 這些身懷絕技的京都職人,不只藏身於京都巷弄之中,更是每個精緻作品背後的無名英雄。你會驚嘆於他們過人的技藝、為他們拚上性命的決心而感動、因他們迷信般的傳說發笑。這般溫度,正是傳統工藝品之所以如此觸動人心的原因。 要採訪職人?先聽他們吐苦水吧── ◎除了要擔心後繼無人,還得擔心沒有材料可以替代!? 當繪筆材料變成保育類動物,職人要如何守住傳統,同時找到替代材料呢? ◎機織職人竟然有和公車司機一樣的職業病!? 職人在上下錯開經線,將緯線一條條織入的作業中,織布機一旦開始作業,最費神的就是維持均等的節奏,為了編織出花樣繁複的西陣織,職人常常憋出膀胱炎。 ◎天氣永遠是漆器塗師的敵人,甚至沒有得花粉症的權利!? 一只漆器的背後,需要重複上漆、研磨等好幾道工序。塗師得隨氣候變化判斷乾燥時間,過程中容不下一粒灰塵,更別說打個噴嚏會多崩潰了。 本書特色 ★搭配豐富插圖,工房的製作風景彷彿就在眼前! ★不論是看了忍不住大買特買,或是因此有了職人夢,本書附有購物導覽和職人就業指南,滿足所有人的需求!

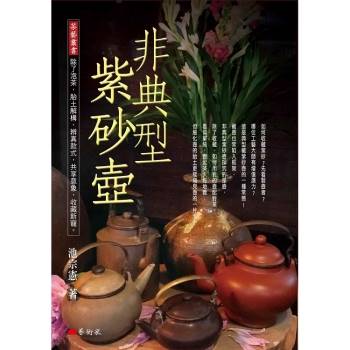

非典型紫砂壺

如何收藏紫砂壺?先看製壺者。 哪位工藝大師有增值潛力? 紫砂壺款何其多, 誰是收藏界的明日之星? 除了收藏玩賞, 如何用「對的壺」配「對的茶」? 看似單純,壺配茶天經地義, 但細看壺的胎土,更能窺見壺與茶的一片天。 &&& 《非典型紫砂壺》一書為知名茶藝家池宗憲繼「茶敘藝術」、「茶翫雅集」、「茶韻鑑賞」系列之後,最新推出的茶藝叢書。 &&& 集詩、書、畫、印四位一體的紫砂壺,是品茗利器,亦是鑑賞之物。全書首先分析紫砂壺的原料成分,並解開壺身鈐印款識的身世謎團,教你如何突破名家迷思,挑一把好壺;再看紫砂壺的譜系脈絡和收藏潛質,以及在拍賣市場異軍突起的收藏風尚,探索不為人知的明日之星;最後分享紫砂壺與茶葉、茶餐的搭配秘訣,教你如何順著壺的特性,用壺養壺,泡出絕頂茶湯。茶人池宗憲以多年品茗及收藏經驗,帶領讀者細看壺裡乾坤,優游於紫砂壺的百年工藝風華。

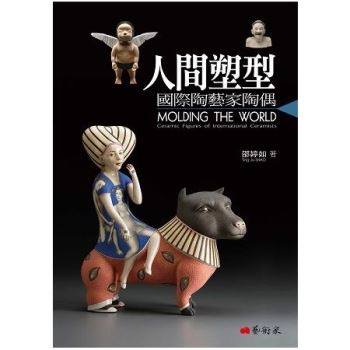

人間塑型:國際陶藝家陶偶

三十三年的創作生涯,總有些作品一再讓我停下腳步,專注地凝望...... 每每發現那些深刻生命力著痕的創作, 我不禁對這些創作者充滿好奇,極度渴望瞭解他們內在思緒, 特別是同樣以人形為創作主題的同行。 身為人類這件事,出生於不同的國家背景與生存環境, 他們關切的是什麼?生命的價值是什麼? 透過他們手下的人偶造形, 是什麼樣的心路引領藝術家一路走來,終究得以與內在原生之身相擁面對。 或者,創作者在不同階段,是不是透露了生命力的增長或消減, 還是與真我更貼近或與小我更合體。 &&& 本書涵蓋了四十五位來自十八個不同國籍的陶藝家,跨越數個世代,看似不同國籍或年代的另類思維,但終究表述的是人性與故事。 &&& 這些創作陶偶的陶藝家,除了享譽國際的陶藝大師,更有作者長期追蹤觀察的年輕創作者,而今世代接棒,各自精彩獨舞。藝術家拿起卑微的泥土,化身千變萬化、豐富多采的立體雕塑,傳達創作者的性格與無邊無際的想像力,也反應著對社會的關切與歷史的省思。除了四十三位國際陶藝家,還有享有盛名的雕塑家賈維爾.馬林(Javier Marín),他那充滿戲劇能量的巨大頭像讓人屏息,此外作者更邀請藝術家奈良美智作了一次訪談,他的二度空間繪畫與三度空間陶作,在遼闊的天地間相互回音對話。 &&& 四十五位藝術家在地球各處為我們連線,每一件作品都是人生之旅所伴隨的冷冽冬風或繁花大地,如此豐富,如此獨特。

頭部造形規律之立體形塑應用

為了一個理想—結合「人體結構與藝術構成」—而走入這條漫長而孤獨的路。三十多年來在藝用解剖學、基礎塑造、人體素描教學中,以科學的態度實際地研究與實驗,至今終於完成這本「實用的藝用解剖學」。本書為了配合美術實作,極力地擺脫從醫用解剖學繼承而來的包袱—由裡而外細分的解剖知識,回歸到藝用解剖學應有的認識模式—整體先於細節、由外而內的認識模式。研究人體造型的主題雖然古老,但是,站立在數位時代的二十一世紀,採用了可量化、可複製的攝影與光影分析來更新研究途徑。筆者為了化不可見為可見,採用計畫性的「光」探索影響體表的解剖結構,以突破一般觀察無法確切得知之限制,有系統地證明「頭部的造形規律」。為了證明它可以有效地與實作結合,續寫了「頭部造形規律之立體形塑應用」,將造形規律應用至 3D 建模與胸像塑造。在「數位建模中的頭部形塑—以 ZBrush 實作為例」,詳細地呈現造形規律的應用過程,立體塑形方法在數位虛擬與實體雕塑皆相通,重在觀念而不限於媒材、技法,更不限於立體或平面之應用。正式著手此書有八年的時間,期盼本書能充實藝術教育,帶給藝術界的朋友實質幫助,也望同好惠予賜教!

動物雕塑解剖學

融入了奇幻元素的影視、動漫、電玩作品正當道,從真實世界的既有生物、到幻想虛構的創造生物,人們對於造型作品必須達到栩栩如生的要求,都是一貫的高標準。而無論是真實生物、還是幻獸,想要讓作品達到此一程度,都必須回歸到對於骨骼、肌理、毛髮膚質、姿態與重心…等基本事項的掌握。 知名的造形家、好萊塢造形界的翹楚「片桐裕司」,便將在這一冊裡,透過詳細的雕塑實例和解說,來傳授栩栩如生動物造形的技巧。卷頭首先以精美寫真來欣賞大師的作品集,接著介紹靈長類的骨骼知識,然後陸續送上「黑猩猩」「大猩猩」「象」「馬」「獅子」「龍」「狗」等實例的詳細製作過程&要領解說。堪稱為動物造形解析&雕塑技巧的決定版!

手感工藝.美好生活提案

賞析→實踐→傳承=美好工藝生活提案 日日使用.細細品味台灣好物 「超越一切,成為砥柱的工藝本質是『用』。」──日本民藝之父 柳宗悅 「工藝不希望只是生產傳統的樣式與製品,而是要徹底考慮現代人的生活方式,生產『生活的工藝品』。」──台灣工藝之父 顏水龍 生活之中的工藝,是真實的、親切的、沒有距離的美感經驗。工藝的精髓在於「用之美」,透過「使用」,美感得以成為立體的五感體驗。 本書不僅帶領讀者實地探訪台灣各地的中堅世代工藝職人工作室,了解新世代的工藝如何傳承、復興或是蛻變,另一方面,也透過生活風格達人們的示範,讓我們明白原來工藝可以如此與現代生活相契合! 【12位台灣中堅工藝職人.手感材質探索】 從臺灣工藝的材質與地域發展出發,深入探訪臺灣各地中堅世代的十二位工藝職人,透過直擊工藝創造生產的過程,欣賞這些融入創意巧思、淋漓發揮材質個性的精緻工藝,來了解匠人匠心的獨到處。 【10位生活風格達人.工藝美學示範】 工藝並非是僅能欣賞,若能在日常生活中使用,更能透過五感體會其美好獨特之處。透過十位生活風格家的示範,從「餐桌風景」、「居家生活」、「文房道具」與「衣著時尚」等四個生活面相,學習如何在現代生活中融入工藝風格,發現揉合手感特色的現代生活工藝好物,你也可以每天與工藝好物一起過美好生活! 【70件工藝選物.自然手感的當代生活實踐】 不管手握的一只茶碗、舒適躺著的木頭搖椅,或是肩上披著的藍染織巾,工藝透過使用可以更貼近當代生活。本書精選70件工藝設計美學風格好物,提供讀者最佳的實踐與採買資訊。

木子到森的木質手感生活

為了讓更多只是想要在家做些小東西的讀者有本適合閱讀的書籍,本書將以簡單容易取得,不需花大錢購買的工具為主,告訴讀者只要利用這些小工具,就能延伸作出哪些日常生活中用得到的木製物品。 & 希望透過這本書能讓對木工有興趣的人,從最少的工具開始循序漸進,慢慢認識木頭,認識各種工具的使用方式與時機,最後能享受並沉浸在木工創作的樂趣中。 & 本書特色 & 1.作者以個人過去的摸索經驗為出發,教導讀者如何利用簡單的工具,就能作出極具質感的木作用品。 2.教授讀者如何將廢棄的舊木料,重新賦予新的生命。 3.因為手作,所以獨一無二,只要照著書中的步驟分解圖操作,就能作出一件件具有個人風格的作品。 4.於書中提示材料及工具取得方式,免去初學者找尋素材的困擾。

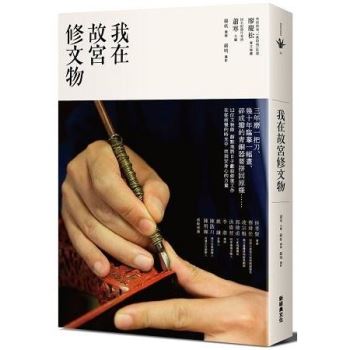

我在故宮修文物

很多人看完一遍,再看一遍,停不下來的感動—— & 重重的宮門 隔絕了浮世喧囂 他們在這裡修著過了時的文物 一筆一筆臨摹《清明上河圖》 一件一件組裝宮廷鐘錶零件 一片一片拼回青銅碎片 不求名利與聞達 只想解開時間留下的謎 & 12位文物修復師 靜默地將日子獻給修復工作 在從前慢的時光中& 找到安身心的力量 & 「心裡挺有成就感,別人知不知道誰修的無所謂。」──鐘錶修復師 王津 「師父最常跟我們說的是要守規矩……規矩,第一個就是寂寞,守住寂寞。」──摹章師 沈偉 「我修過的文物,我都喜愛。你必須得喜愛,要不喜愛,你就對它不珍惜,幹出的活也不會太漂亮。」──銅器修復師 王有亮 「很多人認為文物修復工作者是因為把文物修好了,所以他有價值,其實不見得這麼簡單。他在修這個文物的過程中,他跟它的交流,他對它的體悟,他已經把自己也融到裡頭。」──木器修復師 屈峰 & ★廖慶松(本片剪接指導、《聶隱娘》監製)──專文推薦 ★電視紀錄片紅遍網路,播放量逼近億次 ★豆瓣評分高達9.4,超越《舌尖上的中國》 ★電影版獲2017年休士頓國際電影節「紀錄片評委會特別雷米獎」 & ◆為什麼看過的人都為之震動?! 北京故宮裡藏著一群身懷絕技卻又平凡無奇的工匠,他們在昔日的「冷宮」裡修復價值連城的的歷代文物,這些被歲月腐蝕的鐘錶、古書畫、青銅器、木器等,在他們的巧手下有了新生命,彷彿時光再現。 原先是一部首次以現代化眼光、生活化手法,揭露北京故宮文物修復師日常的大型紀錄片,2016年初一推出即風靡全中國,無數年輕人更被深深打動,重新思考該如何看待工作與人生,甚至將修復師視為職業選項之一。本書以紀錄片精神為本,再經深度採訪與寫作,收錄更多鏡頭外的故事:12位修復師親身講述其學藝的心路歷程,對工作、對人生的感悟,以及故宮生涯的回顧。 & ◆文物修復師的日常,安靜的力量 每日清晨,那道紅色大門緩緩開啟,這群在故宮裡工作的人,像是就此走進了另一個時空,宮外喧囂的世界與他們無關,僅有的只是安靜、專注與超然。在這裡,時間慢了下來,他們用三年磨一把刀,花幾年到幾十年臨摹一幅古畫,將碎成百瓣的青銅器一片片拼回原狀……「走,去慈寧宮。」「我去壽康宮打個水。」修復師們在故宮裡打水、餵貓、騎著電動車去宮外抽菸、在太和殿廣場上騎自行車,這也是他們的日常,在故宮這樣幽深的場域裡,形成一種反差的趣味,也讓他們的人物形象鮮活起來。外人或許不知道他們的存在,但他們的手藝已有幾千年的生命,傳承了一代又一代。 & ◆復舊如舊,工匠精神的真諦 書中更多的是,老一派的手藝人如何帶徒弟、「尊師重道」一詞如何被實踐;文物修復的工作現場,有著什麼樣的氛圍與景色;人們在展覽看到的、傳承了幾百幾千年的文物,如何被保存延續下來…… 「我們的社會過分追求聚光燈下的光彩,卻忘了,只有土地裡的根莖足夠深刻,一棵樹才能開出繁茂的花朵。工匠是土地之下,看不見也被忽略的根。」生活在被科技、娛樂包圍的世界,終日被無明和快速腳步追著跑的我們,或多或少變得世俗而空洞。我們之中有許多人,默默做著一份職業,也許辛苦,也許卑微,也許根本不為人所知:幕後工作者、文字工作者、設計師、編輯,或是在飲食、民生、工業、文化、禮俗等各種領域裡謹守並傳承著傳統工藝的職人們......都能在這些文物修復師身上找到相同的精神,甚至獲得新的力量。 & 《我在故宮修文物》電影主題曲MV 影片連結 https://www.youtube.com/watch?v=YEX-IQ_N_9sapp=desktop

簡單製作獨具魅力的設計小品:透過水泥、石膏、黏土、布料、天然材料及廢物利用創造 6 種素材的反轉魅力

想動手裝飾一成不變的家中環境嗎? 書中用想像不到的材料,製作成想像不到的設計裝飾小物, 看似冷酷的水泥卻變身散發燭光的燭台, 栽種綠色植物的花盆和花瓶也將與眾不同, 潔白乾淨的石膏加入香精後,製作成不同形狀的天然石膏芳香劑。 柔軟的紙黏土很適合用來製作小鳥風鈴, 溫暖的布料也能成為裝飾的燈罩, 掉落地面的樹葉們則是成為散發自然氣息的花環, 廢物利用將有小缺陷的杯子或碟子,成為新潮的手把燭台。 將水泥、石膏、黏土、布料、天然材料及廢物利用這六種材料, 共三十四種的裝飾設計小品介紹給各位, 透過可愛的角色和生動的圖片來一起動手製作, 或許可獲得意想不到的裝飾點子。

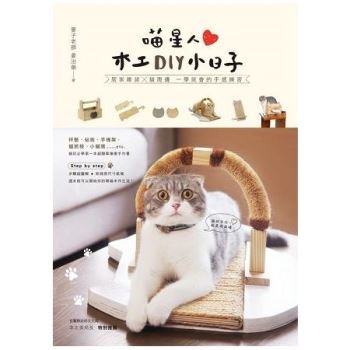

喵星人木工DIY小日子:居家雜貨╳貓周邊 一學就會的手感練習

華人第一本 以貓為主題的親子手作木工練習書 貓,這世界上最令人百思不得其解的動物, 千奇百怪的脾氣、千嬌百媚的神態, 不論是自家的貓老大, 還是曾在路上邂逅的街貓,或是曾經有著共同回憶的寶貝貓 從認識牠們開始,就註定是追隨他們的貓奴 雖然有關貓咪的手工藝品市面上比比皆是, 但就是想捕捉心中的喵星人神采 打造獨一無二的生活小物! 動手吧!麥子木工坊創辦人、台灣第一位貓木作達人 姜治榮 帶你從基礎木作開始, 用最簡單的手法刻劃最動人的線條, 點點滴滴, 為心愛的貓寶貝細細留存每一刻的真實美好! [本書特色] 每個手作細節都療癒! 本書以詳細的基礎步驟Step by step教學,收錄貓咪週邊物品貓抓板、貓屋、貓睡窩,更有貓咪圖像實用選物如杯墊、砧板、手機架、眼鏡架等;貓造型收納如鑰匙架、信箱、書擋展示檯等,此外還收錄了充滿貓咪與木作的生活風景、觀摩作品集等。對於貓木雕感興趣的朋友,或是想全家人體驗親子手作樂趣的人,不妨可以從這一冊開始入門。

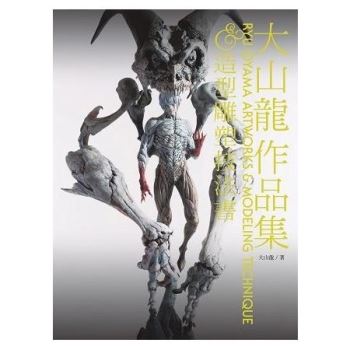

大山龍作品集&造形雕塑技法

為了這本作品集,我製作了2件雕塑作品。然而與其說主角是製作完成的立體雕塑作品,不如說是製作過程中所拍攝的照片以及筆記等等,也就是所謂的「製作花絮」才是這次真正的主題吧。觀賞講述特攝電影製作花絮的書籍以及影片的時候,會讓粉絲倍感興奮,而我也是其中一分子。不過主角畢竟還是電影作品本身,製作花絮只是附加的部分罷了。然而對於幕後的製作者來說,當然也希望觀眾能把目光也放在製作過程上。 為了製作出所需要的效果,有很多人費盡了心思,下了許多工夫才製作完成。我希望觀眾能夠察覺到這些背後的努力。 雖然說知道這些事情並不是必要的,但是當自己也開始製作雕塑作品之後,就能感受到世界上所有的事物都是藉由某些人的用心與熱情才得以製作出來。知道在那些過程中存在著各式各樣的故事與插曲之後,更能夠督促自己更加努力與積極向前邁進。相較知道這些事情之前的自己,對於這些作品的喜愛,變得更加熱烈了。正因為如此,我覺得如果不徹頭徹尾地去享受一部作品的所有環節的話,那就太可惜了。 我認為將雕塑的樂趣與魅力傳達給各位的重要性,比起將雕塑技術傳授給各位的重要性,一點也不遜色,甚至還要更為重要。 將這麼重要的事情傳達給各位,也是對於栽培了我這麼久的角色模型與雕塑的世界的一種報恩方式。 如果將本書拿在手中閱讀,能夠在各位的內心引起什麼樣的變化的話,那就太讓我感到欣慰了。 再次感謝各位的支持。

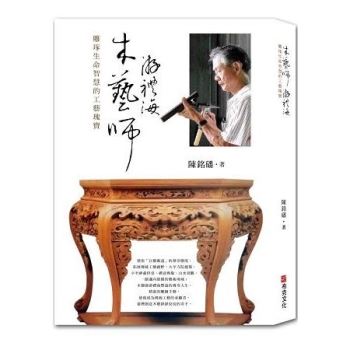

木藝師游禮海:雕琢生命智慧的工藝瑰寶

雕琢生命智慧的工藝瑰寶 憑依「以藝載道」的尊崇態度,拓展傳統工藝視野,大至寺院建築,小至神龕供桌、禪意佛像、山水景觀,一路邁向廣闊的藝術境域;木藝師游禮海豐盈的傳奇人生,精湛的雕繪手藝,使他成為傳統工藝的承繼者,臺灣創意木藝錚錚佼佼的奇才,並獲前文建會登錄為無形文化資產保存者。 傳統工藝的承繼者.從工藝躍入藝術領域的奇才 臺灣民族工藝國際化的主流藝師,文建會登錄為無形文化資產保存者 木藝師游禮海 一理通,萬理徹;三年苦功,四年苦楚,牧牛孩童傳承當世無雙的木藝風華。 凝練於心 師法於木 治工於藝 天地人書 斯藝斯術 斯藝斯人 面對木藝作工,他秉持「天有時,地有氣,物有美,工有巧,合此四者,方才以為良。材美工巧,然而不良,則不時,不得地氣也。」的恆心,刻苦立志,傳承木器家具藝術化的新價值、實踐雕琢景觀木藝的夢想,從而成為臺灣民族工藝國際化的主流藝師,並獲前文建會登錄為無形文化資產保存者。

頭部造形規律之解析

為了一個理想—結合「人體結構與藝術構成」—而走入這條漫長而孤獨的路。三十多年來在藝用解剖學、基礎塑造、人體素描教學中,以科學的態度實際地研究與實驗,至今終於完成這本「實用的藝用解剖學」。本書為了配合美術實作,極力地擺脫從醫用解剖學繼承而來的包袱—由裡而外細分的解剖知識,回歸到藝用解剖學應有的認識模式—整體先於細節、由外而內的認識模式。研究人體造型的主題雖然古老,但是,站立在數位時代的二十一世紀,採用了可量化、可複製的攝影與光影分析來更新研究途徑。筆者為了化不可見為可見,採用計畫性的「光」探索影響體表的解剖結構,以突破一般觀察無法確切得知之限制,有系統地證明「頭部的造形規律」。為了證明它可以有效地與實作結合,續寫了「頭部造形規律之立體形塑應用」,將造形規律應用至 3D 建模與胸像塑造。在「數位建模中的頭部形塑—以 ZBrush 實作為例」,詳細地呈現造形規律的應用過程,立體塑形方法在數位虛擬與實體雕塑皆相通,重在觀念而不限於媒材、技法,更不限於立體或平面之應用。正式著手此書有八年的時間,期盼本書能充實藝術教育,帶給藝術界的朋友實質幫助,也望同好惠予賜教!

石頭篆刻圖鑑:初學就上手

或許已經會刻橡皮圖章的你 也可以嘗試另一種不同的風格,而且步驟跟橡皮圖章一樣簡單! 石頭章的特有質感與古樸典雅 一刻就會愛上!只要會寫中文字 就能用耐心一刀一劃,把中文字的優美柔暢線條復刻出來 是承載心意的禮物,也是代表個人的獨特印記。 跟著書中步驟反覆演練,一筆一刀, 你也可以輕鬆刻出匠心獨具的石頭章! 打破大家對石頭章的刻板印象,大多數人認為刻石頭既困難又生硬,但其實了解方法後,很容易就可以駕輕就熟。 刻章適合所有的人,字寫得美的人可以刻出立體且生動的文字;自覺字寫不好的人也不用擔心,因為你可以從書中找字描摹,運用刀法代替筆法來表現文字的個性。 & 篆刻藝術源起至今經歷了二~三千年的歷史,方寸裡濃縮了時代縮影,中國文字的演變軌跡以及篆刻章作為信物的情感象徵,是一份古樸且動人的文化傳承。 刻章人的心意透過一筆一刀注入, 在一個時點,一份情感,就成了永恆。 & ▲詳細圖解教學步驟 書中印有豐富且詳細的圖解教學步驟,搭配給初學者們的叮嚀建議,如同作者親自教導一般,開啟讀者們的篆刻之旅! & ▲送人或自刻 都是源自內心的禮物 印章不只可以刻姓名,更可以刻上喜愛的名言佳句,無論是自行收藏或者贈與親朋好友們,都是兼具美感與誠意的藝術品。 & ▲篆刻章低調奢華的質感 印石精粹且樸實的質地,搭配線條對稱、剛柔並濟的篆字,這種低調奢華的質感,正是篆印得以流傳數千年的獨到之處。 & ▲豐富好上手的實作練習 自磨石、執筆、刀法至基礎的刻印練習,一步步帶你進階精進,參考作者的示範步驟,加上實作篇大量的練習,你也可以輕鬆刻出自己的石頭章! & 書中從篆刻及中文字體的關聯背景文化開始介紹起,搭配實作應用,讓你從各方向認識、熟悉篆刻,越刻越上手!& 不論是正式的姓名章,當作祝福亦或自我砥礪的名言字句,甚至活潑的圖象章等等,皆可刻出不同的韻味與樂趣,跳脫你對篆刻章的框架,小方框也可以靈活變化玩出新的花樣!

臺灣工藝

睽違65載 臺灣第一本工藝主題專書 增修出土 & 在傳統與創新之間,在工業與科技的巨輪之下,在經歷了代工與模仿後,臺灣工藝漸漸走向設計與風格塑造之路,但到底我們的定位、特色、脈絡、優勢是什麼? & 西方有英國威廉.莫里斯發起的工藝美術運動,東亞則有日本柳宗悅倡議的民藝運動,臺灣呢?屬於我們自己的工藝美學脈絡何處尋? & 臺灣工藝之父顏水龍言論集首次完整出土,或許能帶給我們完整的視野與啟發! & 「顏水龍一生為我們留下龐大的美術資產,珍貴的手工藝設計與寬闊宏觀的現代視野。他是臺灣美術史上非常特殊,甚至是反主流的一位藝術家。他的使命感兼具理想與實用主義,期許改善傳統,開拓臺灣的物質美與崇高的精神價值。」──顏娟英博士 & 顏水龍的代表作《臺灣工藝》是臺灣第一本工藝主題專書,自1952年自費印製出版迄今已超過一甲子,原書早已絕版,但其歷史意義與觀念價值卻歷久彌新,尤其在今日手感復興的時代,更需要一個先驅典範,引領我們找尋屬於這塊土地的工藝美學。 & 本書以原版《臺灣工藝》一書內容為主軸,並收錄前後六篇顏水龍發表於其他當代期刊的工藝文章,從多方角度重新打造經典: & 時間之書──全書依各篇發表的時間序為軸線,期使讀者循序認識顏水龍一生跨足日治與民國兩個時期的工藝軌跡,並希望透過其推動臺灣工藝的角度,回顧臺灣工藝的發展歷程,讓讀者了解臺灣生活工藝的精神所在,除此之外還可以藉由顏水龍對臺灣工藝所做的努力,激發現代從事工藝業者的熱情與力量,作為未來臺灣工藝向全球邁進的指標。 & 時代之書──其中,1952年的《臺灣工藝》一書,是由顏水龍撰述、繪圖、設計、出版,明顯反映出1940年代臺灣造形運動之美學精神;新刊版之視覺風格,從內頁、封面、到裝幀,都以還原1940年代致力挖掘臺灣特色的美學精神出發,並鏈結工藝手感的表現,向這位臺灣工藝先行者致敬。 & 手感之書(書中有書)──最特別的是,翻開新刊版〈臺灣工藝〉此篇,可見一本舊版的《臺灣工藝》小冊,將原書之序言、木刻畫作、廣告復刻置入。古今交雜,虛實交錯,新舊融合,以紙本為舞臺,展現書工藝的精緻與趣味,創造豐富的閱讀層次感。

翻轉工藝設計的24個故事

「24個創意世代新陣線」,最強而有力的「工藝設計未來翻轉」。 ★22設計工作室 ★ 58我發 ★ APUJAN ★ BLACK TAILORS ★gaa ★ GreenRoom 後台集創 ★ I-Shan13蔡依珊 ★ Kamaro’an ★Moissue ★ She Shines璽賞 ★ 吳竟銍 ★ 李偵綾 ★易佑安 ★ 林果良品 ★ 林桓民 ★ 物Woo Collective ★物外設計 ★ 柒木設計 ★ 陳映秀 ★ 陳穎亭 ★曾熙凱 ★ 路力家器具 ★ 質物霽畫 ★ 盧嬿宇 這是一本透視臺灣當代工藝設計者創作延伸的精選代表作,更是每位追求獨特美學者的絕佳借鏡。書中以8組為一單元,訴說24個設計新世代的能量演進,帶領我們進入設計的交融方式,影響工藝的翻轉思維。 首先,從「器物」與工藝之間的基礎出發,透過「正八角形」的符號導入文化內涵,接下來是鑽研「材質技藝」的跳脫各種傳統可能性,突破固有限制,激盪無限潛力,再至「絕美時尚」的品味扎根,使得跨領域合作界線更趨模糊,讓工藝設計與現代生活緊密連結,開創出永續發展的最大價值。 24個不藏私的新穎觀點以及美好作品的真實樣貌,將顛覆你我既有想像,進一步打造明日臺灣的「工藝設計未來」。 ◆直探本心/素樸器物學 反璞歸真,沉澱思緒從各類材質再出發,帶領群眾深入體驗節制美。 ——「在生活中使用『活』的器物」 盧家恩∣gaa 旅居芬蘭年輕設計師,系列產品採用臺灣苑裡傳統藺草編織搭配純紅銅蓋或邊框設計出的 手工精緻籃子。為臺灣優雅珍貴的藺編工藝技術,注入現代簡約的居家風格。 ◆超乎想像/材質技藝學 突破固有限制,從不斷進化的創作練習中,在明日勾勒未來的時代潮流。 ——「琺瑯工藝透寫意象之詩」 李霽∣質物霽畫 一花一世界的植物空間設計師,不斷嘗試多樣空間以構築感性詮釋的花藝作品。加上運用 複合媒材形塑出個人創作,轉化物件材質的感動與植物配置的操作,勾勒出工藝設計居家 飾品的美學概貌。 ◆絕美品味/優雅時尚學 針眼窺視風格,身影實踐完美,舉手投足盡顯無限永恆。 ——「在服裝的敘事劇場中結構想像和身體」 詹朴∣APUJAN 2013年初,品牌成立於英國倫敦,隨即連續八季登上倫敦時裝週。品牌女裝涵蓋東方傳統 服飾之設計細節,佐以搭配數百種不同的實驗性織法,呈現出半立體的針織效果。 ◆三位華人設計大師& 關鍵點評 「物質恆久,唯技藝可以讓它展現不同存在。」—— 胡佑宗∣唐草設計有限公司 總經理 「擺脫了過去文創產品中的偏重文化符號表達的手法,作品融入現代生活,表現出新世紀時尚風貌。」—— 劉小康∣靳劉高設計 創辦人 「堅持就是美學,美學必須堅持。」—— 顧明德∣臺灣工業設計 先鋒代表

森正洋語錄。設計的話。

86則森正洋的設計雋語& 15位巨匠近身人士的專文回顧 讓您知悉一代陶瓷設計巨匠的設計觀與世界 & 森正洋與共同製作器物的夥伴之間交談所說的話語,有時像是嚴師的當頭棒喝,有時像是前輩親切的叮嚀,不時讓聽者在工作與日常上獲得力量與啟發。本書收入86則森正洋對話的精粹,以〈以設計人而生〉、〈造形〉、〈社會中的設計〉三個章節區分領域,各章節更邀請到白山陶器的松尾慶一社長、LIXIL的設計師崔宰熏、白山陶器設計室長阪本安樹、竹工藝作家宮崎珠太郎等與其親近的各界人士撰寫專文,透過他們的近身觀察與回憶,讓讀者更知悉這位陶瓷設計巨匠的設計工作與世界。 & 森正洋(Mori Masahiro,1927年11月14日- 2005年11月12日) 日本陶瓷器設計家,佐賀縣人。佐賀縣立有田工業學校圖案科、多摩造形藝術專門學校(現多摩美術大學)工藝圖案科畢業。 設計理念是「思考日常生活使用的器物、創作出造形,在工廠進行生產,進而讓更多的人在生活中使用,感受其設計的喜悅」。 榮獲第1回Good Design獎(1960年)、第1回大倉和親記念財團表彰(1971年)、九州工藝設計協會第11回展覽協會獎(1973年)、第1回國井喜太郎產業工藝獎(1974年)、第20回每日產業設計獎(1975年)、義大利法恩扎國際陶藝展工業設計類金獎(1975年)、Long Life Design Award(1977年)、西班牙瓦倫西亞國際工業設計展陶藝類金獎(1977年)、西班牙瓦倫西亞國際工業設計展陶藝類年度大獎(1983年)、日本陶瓷協會金獎(1999年)、佐賀新聞文化獎(2002年)、勝見勝獎(2004年)等獎項。 & 簡歷| 1944年進入岩尾磁器擔任學徒勤務員。 1946年師事陶藝家松本佩山。 1952年進入學習研究社編輯部工作。 1954年,進入長崎縣窯業指導所(現長崎縣窯業技術中心)設計室。 1956年進入白山陶器,後開設設計部,展開長達22年的白山陶器工作生涯。 1958年受商工省產業工藝指導所招聘,並參與芬蘭設計師卡伊・法蘭克(Kaj Franck)於東京的工作坊。成為日本設計師工藝人協會(現日本工藝設計協會)會員。 1961年九州工藝設計協會創立,擔任常任理事。視察歐美設計。前往美國猪熊弦一郎宅邸與野口勇會面。前往芬蘭拜訪凱伊・佛蘭克。 1965年擔任日本設計委員會委員。 1966年參與日本陶瓷器產業代表團,視察中華人民共和國陶瓷器產業與設計教育。 1970年擔任佐賀縣立有田工業高校約聘講師。參與有田陶瓷器使節團視察歐美陶瓷器。擔任日本陶瓷器意匠中心之出口陶瓷器設計委員會審查員。 1971年擔任九州工藝設計協會理事長。 1973年出席第8回世界工業設計會議京都分組會議。 1974年九州產業大學藝術學部教授。Global Eye '75「地中海的火與土設計展」,擔任藝術指導選定歐洲作品。 1975年愛知縣立藝術大學約聘講師。 1976年每日設計獎選考委員。 1978年離開白山陶器。成立森正洋產業設計研究所。第8回世界工藝會議京都分組會議。參與日本設計委員會,視察韓國設計。 1979年參與日本設計委員會,視察中華人民共和國設計。擔任國際陶藝奧斯卡會員。 1980年擔任九州藝術工科大學講師。參與日本設計委員會,視察台灣設計。 1981年擔任西武百貨店商品本部顧問,視察中華人民共和國陶瓷器產地。 1982年出席國際陶藝奧斯卡匈牙利總會。視察希臘、土耳其、匈牙利、捷克、東德、西德。出席第3回日本文化設計會議金澤分組會議。 1983年應國際交流基金之邀於印尼「現代日本工藝展」演講,以及泰國清邁的藝術大學等地演講。擔任'83朝日現代工藝展審查員。日本設計學會總會演講(九州藝術工科大學)。 1984年出席國際陶藝奧斯卡波士頓總會,並至美國各地視察。擔任石川縣立九谷燒技術研修所講師、多治見市立陶磁器意匠研究所講師。 1985年Global Eye '85「地中海的火與土設計展」,擔任藝術指導選定西班牙作品。前往西班牙瓦倫西亞與法恩扎視察。擔任佐賀縣立有田窯業大學講師。擔任愛知縣立藝術大學設計工藝科陶瓷專門客座教授。參與第6回日本文化設計會議九州・熊本分組會議。 1986年朝日現代工藝展審查員。第1回國際陶瓷器展「美濃」陶瓷器產業設計部門審查員長。 1987年前往德國、英國、美國、加拿大進行市場調查。接受西武百貨公司商品本部家庭用品部的委託。 1988年前往泰國陶瓷設計調查指導。前往韓國視察陶瓷器產業。參與日本陶瓷器設計聯盟。前往蘇聯、中華人民共和國研究伊斯蘭陶器。並在景德鎮、宜興、上海博物館等地視察。 1989年就任愛知縣立藝術大學設計工藝科陶瓷專門教授。前往土耳其進行陶瓷器產業視察。擔任第2回國際陶瓷器展「美濃'89」陶瓷器設計部門審查員。 1990年7月西班牙陶瓷器產業考察。前往中華人民共和國各地研究伊斯蘭陶器。 1991年再度前往中華人民共和國各地見學。愛知縣立藝術大學設計工藝科陶瓷專修生研修。續任九州工業設計協會理事長。前往伊朗研究伊斯蘭陶器。 1992年芬蘭赫爾辛基藝術設計大學發表「Farms of Nature and Life」演說,「陶瓷器在藝術與設計的交互作用」研討會。前往國際陶藝學院土耳其伊斯坦堡總會。 1989年陶瓷公園(長崎縣波佐見町)委員會設立。設計「陶瓷之路」陶壁、「簡易地圖」、休憩所等。指導公園內野外博物館「世界的窯」的復元。 1996年越南河內、鉢場社等陶瓷產業、窯結構等考察。 1999年擔任愛知縣立藝術大學客座教授。 2004年「和之食器―無印良品」開始發售。勝見勝賞,並擔任日本設計委員。

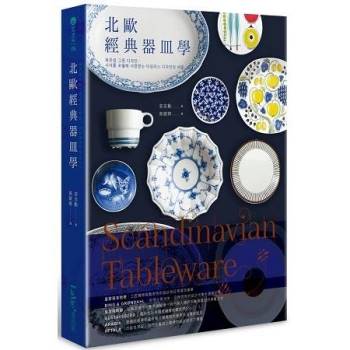

Scandinavian Tableware:北歐經典器皿學

「能夠一次滿足人們普遍的感性、眼光及便利性的器皿, 將擁有超越時代的長久生命力。」 皇家哥本哈根――為日常生活增添奢華的工匠精神與藝術設計; BING GRØNDAHL――即使品牌消失,設計與風格也烙印在人們心中無法抹滅; 皇家羅斯蘭――經典vs.現代、實用vs.藝術、自然vs人類的完美交融; GUSTAVSBERG――獨特的色彩與圖樣擄獲了無數收藏家的心; ARABIA――尋常普通的造型裡蘊含了芬蘭獨有的樸素與溫暖; IITTALA――功能性十足,自然主義與簡練的設計提升了價值。 丹麥的皇家哥本哈根、瑞典的皇家羅斯蘭與GUSTAVSBERG、芬蘭的ARABIA與IITTALA,這六大北歐知名品牌全都擁有百年以上的歷史,而且早在五十年前、甚至一百年前就推出了精美又耐用的餐瓷與器皿。對於北歐迷和餐具愛好者來說,北歐的杯盤器皿不只是外形美觀耐看,以功能來說,也充滿了只有實際使用過才得以彰顯與發揮其真正價值的隱藏細節。 「芬蘭設計良心」卡伊.弗蘭克(Kaj Franck)設計的Teema系列徹底扭轉了我們今日對於餐具配搭的概念,「陶瓷王子」柏格.凱皮安那(Birger Kaipiainen)的Paratiisi系列從1970年推出至今人氣始終不墜,斯蒂格.林德伯格(Stig Lindberg)為了下午茶設計的Adam Eva系列,以簡單的圓點征服了好幾代人的心,「瑞典陶瓷器之母」瑪麗安.韋斯特曼(Marianne Westman)的Mon Amie和Picknick系列已成為皇家羅斯蘭的當家標誌,至今仍擁有極高人氣…… 這些北歐經典品牌,如何把產品做得既美觀又好用,讓人永遠都想為它們的堅固及優雅鼓掌?他們又怎樣一邊維持固有風格一邊適應時代潮流?北歐設計能夠超越時代、永遠受到喜愛的原因到底是什麼? 唯有堅固的品質才能創造超越時代的不朽設計。好設計即使退了流行也不會消失,會成為一種風格留存下來。跟著收藏家安智勳一同追隨這些品牌的足跡,認識那些才華橫溢、大放異彩的設計師們,來一趟完整豐富的北歐經典器皿之旅吧。你將徹底了解北歐設計的精髓,領會北歐器物之所以雋永如新,成為經典的原因! 本書特色 ◎ 北歐6大知名餐瓷完整介紹 ◎ 19個主要系列特色詳盡說明 ◎ 21位名設計師創作傳奇小故事 ◎ 品牌LOGO戳章年代詳盡一覽與對照 ◎ 37件經典古董器皿深入剖析 ◎ 北歐器皿尋寶指南

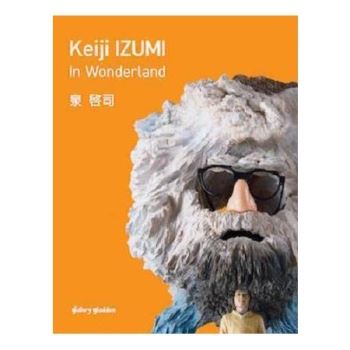

Keiji IZUMI in Wonderland

日本備受矚目的超現實雕塑藝術家 泉啓司(Keiji IZUMI)以奇幻的想像力和和極豐富的形塑風格廣受市場肯定。藝術家本人創作上對「形 」與「意 」具有高度的興趣,不論有形或無形、靜態或動態⋯⋯泉啓司都喜歡用雕刻的方式將想法表達出來。 由 gallery gladden 為藝術家 泉啓司全球獨家發行的藝術書 《Keiji IZUMI In Wonderland》為透過藝術家本人自選與闡述,歷時年餘製作而令人期待的藝術家作品十年精選集:本書為中英日三語寫作,文字淺白能讓讀者輕易理解藝術家 泉啓司的創作思維,內容相當值得當代藝術愛好者閱讀。封面採膠彩保護,裡頁用高級圖紙印刷忠實呈現原作。

金剛變—劉柏村的雕塑 1997 - 2015

本書也以大篇幅的作品圖錄,力求完整地展現「金剛變」。整體以編年方式,依時間序收錄整理藝術家回臺後於1997年首度個展至2015年間的創作。並且,以「金剛」系列初次現身的2009年為界分,劃為1997-2008與2009-2015兩部分,以為前後差異的對照,也作為思考之間關係的參考。創作營的作品,以及因應特定訴求或空間規劃的公共藝術案例,則僅選件編錄。 以一位年過半百、連同養成訓練合計的話在專業領域中已耕耘超過三十年,而且國內外大小展覽經歷豐富、屢獲如中山文藝獎或吳三連獎等等殊榮肯定的藝術家來說,這本以多篇研究以及相對完整的文獻資料具體見證其藝術建樹的專輯,顯然來得很遲。 不僅來得遲,而且也出版得很慢:從2013開始發想到2016年終於付梓,履經了一段漫長的籌備、構思、撰稿、資料整理與圖文編輯過程。相對於當下網路發表與傳播的直接與即時,這個龜速,很「不食人間煙火」(或「不合時宜」?)。崮中原因?既使說來有點心虛、聽來像是拖延的藉口,但也絕對有些可信度:面對一段三十幾載的藝術生命,怎能不謹慎?隱隱中的某種歷史重量,總不免讓人難以步履輕快。 在「金剛變」中,劉柏村既持續地「創造」也不斷地「被創造」。其中屢經深入挖掘與嘗試拓展的,是雕塑也是藝術家自我的新可能。若說兩者都讓劉柏村因而懷有某種「生命的催迫感」、強烈的「時間意識」,他卻也並未窮追爛打,反而是步伐堅定地,以藝術創作過生活,於生活中推進藝術創作。在與複雜的現實拉扯中,他總是盡可能地讓自己回歸到一種單純又原始的樸素生活狀態。而在日復一日的規律與恆常中,他卻求索著經得起歲月打磨、超越有限生命的事物。或許,這正是藝術家深層的「不安分」、藝術志業必然的博奕。對劉柏村而言,藝術也因此幾乎可說是種信仰,而創作則更確確實實地成為了一種生活方式、一種生存姿態的選擇與生命意義的探尋。

誠實的手藝:代代傳承的百年質樸美學,日本民藝手作之書

「放棄很容易,堅持很困難,但我們只販售能使用一兩百年的東西!」 & 傳承百年的手藝老鋪,不是京都獨有! & 耗時超過5年、採訪34家民藝與工藝世家,逾40名日本人間國寶與絕頂匠師, 走訪北海道、東北、北陸、關東、京都、和歌山,乃至南方的沖繩村莊, 從歷史溯源、人物素描到故事記趣, 無論是珍貴的愛奴木器,樸拙的鐵壺、南部帚,或象徵傳統新生的友禪染、和紙、漆器、九谷燒… 我們在最平常不過的日用器物中,看見了極致的樸素之美, 最珍貴的傳承,不只是精妙的手藝,而是以雙手、透過每一個器物所傳達的實誠心意! ★屹立上百年的老鋪、十幾代接班傳承的堅持,看日本最美的傳統手藝,如何於當代新生。 愛奴刺繡、南部鐵瓶、簞笥、南部古代型染、淨法寺漆、南部帚、江戶切子、東京銀器、江戶指物、加賀友禪、金澤箔、九谷燒、越前打刃物、越前和紙、越前漆器、唐紙、和傘、錫器、松煙墨、那智黑硯、芭蕉布、讀谷山燒、琉球漆器……涵納了最樸實的日常器物,亦有最獨特、堪稱文化遺產的北海道愛奴傳統手工藝。 ★【特別收錄】民藝館現任館長、無印良品設計師深澤直人訪談: 「民藝中不存在作者、藝術家,民藝中只有負責人,你可以稱之為『工匠』,他們有時甚至只是為了自己的需要而燒製一些器皿罷了,而樸素之美就從這裡誕生──是生活中最普通、最常見,但仔細觀察時又是最美的東西。」 作者美帆為日本資深媒體人、2014年擔任京都國際觀光大使,她的興趣涵蓋傳統藝術、當代藝術、攝影、藝術、工藝等領域,因受民藝大師柳宗悅的精神所啟發,耗時五年奔波採訪,由北至南,走訪了北海道二風谷的愛奴村落,東北的岩手、盛岡、青森,北陸的福井、金澤,再到東京、京都、和歌山,以及往南到沖繩小村落等日本傳統手工藝的本源地,與四十多位日本民藝職人或工藝匠師對話,其中甚至有多位是被日本視為最後人間國寶的大師。他們如何以雙手呈現最真摯的質感?家族技藝傳承、職人文化何以代代流傳不息?透過以下這些段落,我們可窺得這一代手藝人對工藝傳承的探索、發展、創新,以及那堅持百年不敢懈怠的「匠人之心」。 御釜屋•南部鐵瓶 名揚國際、造成收藏熱潮的「南部鐵器」(包括鐵壺與鍋具),只有在岩手縣盛岡等地所生產的才能冠上此一名稱。必須經過一百多道工序才能製作完成的「御釜屋」鐵茶壺,更是讓「鐵瓶迷」更是不惜排隊半年以上也甘之如飴:被指定為日本傳統工藝的釜和鐵瓶是用燒型法製成,用鐵瓶燒出來的水很美味,可補充鐵質,此一功效並得到了科學的論證。一個鑄型只能製作一個高級鐵瓶,表面也都是靠匠人一筆一筆手工繪製紋樣,同樣的紋理不可能存在第二個。這也可以說是鐵瓶的生命。 九谷燒 曾經以濃重鮮麗的釉色和畫風代表日本彩繪瓷器最高境界的九谷燒,從傳統到革新,年輕一代在火窯中找到了燒製陶瓷的原點:「上出長右衛門窯」第六代掌門上出惠悟,打破「石川縣傳統工藝」的刻板印象,和西班牙設計師亞米.海因聯手,創作出洋溢著獨特現代感的作品,在2008 年創作的骷髏花簇果子壺,更被金澤21 世紀美術館收藏。 松煙墨 日本現今唯一的古法松煙墨匠人崛池雅夫,將傳奇多變的「紀州松煙墨」以古法復興,從煉煤到製墨都獨力完成:原料赤松古松的取得極其困難,經過100個小時的燃燒,才能採集到10公斤的松煙。墨塊還要經過3年的乾燥時間才算完成。松煙墨之所以能產生微妙豐富的灰度變化,正是因為煤的顆粒透過紙張纖維層後有不同的滲透過程,確保了松煙墨不單調且無法預測的美感變化。 芭蕉布 完全取材自大自然、不使用任何機器、工序相當繁雜的純手工藝品「喜來嘉芭蕉布」,乃最古老的沖繩織物,同時也是世界珍品:二戰後沖繩的絲芭蕉瀕臨絕種,92歲的喜來嘉敏子全心投入復育,但單一棵就需種植三年的原木,提取出可織布的纖維只有20克,且從原木到一反(一件和服的量)芭蕉布須經過21道工序,而一反芭蕉布所需原木更是高達200棵左右。 西陣織 顛覆傳統想像,酒吧DJ細尾真孝打破式和服「丸帶」32公分寬的限制,帶進國際精品視野,成為時裝布料新秀:「西陣織」裡含有75%的絲綢和20%的金箔銀絲,故又被稱為「能紡織的金箔」,一千多年來都是日本天皇貴族們的訂製品,經過反覆改良織法,如今更躍上巴黎、紐約等國際時裝舞台,以Dior和 CHANEL為主要客戶。 ──民藝的精神在生活,而不是作為奢侈品。在這本書裡,可以看到一個尊重傳統的國家,其民藝的傳承與復興。如同本書簡體版黃永松先生的推薦,「物隨人長久,人隨物安定,美好的造物,應是如此的良品,這個時代特別需要。誠實的手藝人要給的不只是良品,還要加入一點善心的『善良品』。」 「必須要感謝那些在繼承和保留傳統文化第一線的手藝人們,是他們將那些帶有泥土氣息的茶碗、蘊含木紋肌理的盤子、能讓人感受到涓涓流水的紙張,以及彷佛聽得見敲打金屬之音的器皿帶入了我們的生活。」── 美帆/後記

東京職人

一輩子做好一件事 日本職人精神在機器人時代即將來臨的現在 帶給我們什麼樣的啟示 東京職人──手作傳統工藝品的守護者 東京都指定40種傳統工藝品、49位職人 一生懸命的精彩出演 & 本書集結了東京都政府指定的40種傳統工藝品、49位職人們的工作故事,由年輕且衝勁十足的攝影師團隊多次造訪、拍攝。透過攝影師的鏡頭,讀者可以一瞥職人們工作時的情形、工作環境、工藝品在完成之前的姿態等許多珍貴的畫面。東京職人們傳達出手作工藝品的質地與溫度,再再教人感受到人的價值與信念。在機器人時代來臨的現代,職人精神尤其教人感動。 & 日本的職人精神其來有自,因為日本總是一方面不斷吸收外來文化,另一方面也不斷內化並發展出屬於自己的特色,工藝品就是其中之一。自明治時代起,工業急速發展,首都東京更是其發展中心。而今日在東京的各個角落,仍可見到職人們堅持以手工製作工藝品的身影。 & 日本傳統工藝品涵蓋範圍從日常生活中的筷箸、飯碗、酒器、到戰爭時使用的刀劍等,相當廣闊。本書集結東京都政府指定的40種傳統工藝品之49位職人們,由年輕且衝勁十足的攝影師團隊多次造訪、拍攝。透過攝影師的鏡頭,讀者可以一瞥職人們工作時的情形、工作環境、工藝品在完成之前的姿態等許多珍貴的畫面。職人們看著自己作品的神情,彷彿是在看著自己的孩子,對職人們而言,不單只是將工藝品做出來,還得替作品注入生命。 & 隨著科技進步,在事事強調效率與大量生產的時代,為什麼這些職人們願意守著傳統,日復一日年復一年地花費大量時間重複做著繁瑣的工作?本書藉由歷史、文化、材料、製作過程等,帶領大家初步了解:江戶著裝人偶、江戶甲冑、江戶雕花玻璃、東京琴、東京手繪友禪、多摩紡織……等等,數十種以上的東京傳統工藝品。 & 透過這些美麗的工藝品,我們看到的不僅是職人們的堅持,更是對於文化傳承與創新的那份,永不澆熄的熱忱。

原創&手感木作家具DIY(暢銷新版)

打造紐約最時髦的LOFT風居家空間, 跟著11位木工職人, 一起製作富有美感的原創家具吧! 從紐約SOHO區興起的LOFT空間理念,其特色是開放可靈活使用的空間規劃,保留原本舊屋的樑柱與結構,刻意不修飾的柱壁和水泥面,搭配二手或仿舊、線條簡潔且經典的原木家具,呈現出居住者隨性自由、自成一格的特性。 本書收錄了11位日本木工職人,多種在其他書上都看不到的原創家具製作方法,從木工基礎知識,到使用圓木塞隱藏螺絲頭,還有如何在作品表面營造出獨特手感的加工技巧……每件作品都充滿了該位職人細緻的考量和創意。 像是重覆塗刷兩種顏色的水性塗料,能表現出仿舊的韻味的「餐桌」(P.08);以墨黑和淺胡桃色兩種顏色的交錯塗刷的「木箱桌」(P.20),打開桌面板同時也是收納箱;刻意以粗粒的砂紙在表面磨出凹槽,呈現出有別於自然木紋的「掛式層板」(P.40);利用鋸子和鐵鎚在表面留下了許多傷痕的「雙人長椅」(P.48),「破壞加工」是其最大特色;同樣以雙色塗料作成的「隔屏」(P.72),不僅是屏風,作品面板上橫木條還可以用來擺放雜誌等,充分地利用了空間。另也收錄了小木匙、麵包砧板等生活雜貨,讓初學者也能輕鬆體驗木作的獨特魅力。 提到自己動手製作木作家具的好處,真的說不完呢!不但可以自由地調整作品的顏色、尺寸等,只要備齊必要的工具,接下來只需支出木材和塗料等材料費就可以動手開工了! 依照自己的安排規劃,展現出你喜愛的設計風格,你一定要親自體會這有趣的嘗試! 哈莉貓木工講堂簡介 簡單隨性的創作風格。「哈莉貓木工講堂」提供不同於學術或傳統匠師的教授模式,以解決問題並從中學習為教學主軸。 注重資訊的掌握與各式手工具或電動工具的深入了解,以及針對空間狹小的都會區,發展出以陽台空間就能完成作品的學習模式,並以興趣為出發點的DIY木工,為講堂的教學重點。

一學就上手!圖解電鑽技巧全書

手作木工的必備工具,讓DIY本事轉眼間進步 達人傾心傳授『假日木工的電鑽寶典』! & DIY木工風潮愈來愈盛行,而無論是修繕或是從零開始製作,電鑽都是一定會使用到的工具。時至今日女性購買電鑽的比例也愈來愈高,市面上也出現專為女性設計的電鑽。一般來說,這些稱為電鑽的便利工具,就算有相似的外形,但也各自擁有擅長的工作領域,像是主要用來鑽孔,或主要用來鎖螺絲,名稱也會有微妙的差異。 本書即是從電鑽的基礎分類、結構、使用方式、木工材料,到最重要的使用上安全須知,以及進階的木工技術等各個方面來進行詳細解說,且附上豐富的照片及詳細的步驟,讓木工新手也能清楚了解、簡單上手。是即將踏入DIY領域的你絕對不可缺少的一本教科書。

咖啡杯、掃帚有時還有蒼蠅拍,我們的日常感美學好時代

尋找生活中的幸福物件 平凡又不凡的生活工藝新時代 13位日本當代生活美學趨勢人物,以工藝重新定義當代美學生活 「這個竹製的蒼蠅拍是十分優異的商品,能夠有效解決蒼蠅,信州伊那地區到最近都還有在生產。除了這把外我還有法國製跟瑞典製的產品,但是這把竹製蒼蠅拍的好用度力壓群雄,甚至會讓人覺得自己打蒼蠅的技術進步了。…… ……雖然不曉得其中的原因,但是竹製蒼蠅拍的特色就是能夠有效隱藏氣息。作法和圓扇類似,剖開竹子後利用根底的部分讓竹片形成扇形,再用線加以固定。雖說工藝品常常花費過多心思,但是這把講求實用的蒼蠅拍活用素材的特性,在對的地方下工夫,完成了簡潔精美的形狀。」──三谷龍二 以東京為首,近十年來日本各地相繼開設了各種大大小小的「生活風格店」與「生活雜貨」等「選物店」(select shop),加上諸如《POPEYE》、《ku:nel》等強調生活感的雜誌推波助瀾,其盛況標示出「生活系」社會潮流的全新時代。介於物品的「創作者」和「接受者」之間,「挑選者」(selector)成為日本時尚或文化性雜誌、廣告中的關鍵角色,也反映了日本自古以來諸如千利休、柳宗悅以降,對於從生活裡的實用品中找出美的「眼光」的審美意識與品味的傳統。 本書以木作職人三谷龍二為首,共13位當代日本生活工藝潮流關鍵人物,以具有實用價值的工藝器物為引子,透過這些著重材質、傳統技術、手感與生活感的日常器具,分享生活中品味工藝之美的心路歷程,從而反映日本近十年來的生活工藝時代。 ──13位日本生活工藝運動趨勢人物── 〉三谷龍二/木工設計師 〉小林和人/選品店「R o u n d a b o u t 」「O U T B O U N D 」店主 〉廣瀨一郎/陶器店家「桃居」店主 〉安藤雅信/陶藝藝廊「Galerie Momogusa」店主 〉木村宗慎/茶家,「芳心會」主人 〉大嶌文彥/選物店「魯山」店主 〉山口信博/平面設計師、「折形研究所」負責人 〉坂田和實/古物店「古道具坂田」店主 〉山本忠臣/工藝藝廊「Gallery yamahon」店主 〉井出幸亮/前《PAPER SKY》副總編輯 〉鞍田崇/哲學家 〉石倉敏明/人類學家 〉橋本麻里/日本美術史作家

向大師致敬:臺灣前輩雕塑11家大展

2015年,是臺灣近代雕塑先驅黃土水120歲的冥誕,也是逝世85週年的紀念;臺北中山堂為緬懷這位充滿 傳奇色彩、為臺灣近代文化爭取尊嚴與榮光,卻以36歲英年辭世的偉大藝術家,特以「向大師致敬」為名,舉辦一場以黃土水為中心,另含其他十位傑出雕塑前輩的大展,展場包括做為歷史重要景點的光復廳(中、日簽訂停戰協定的地點),及戶外的半圓形廣場,允為近年來臺灣藝文界的一大盛事。 中山堂前身,即臺北公會堂,也正是黃土水逝世後,舉辦遺作展的「舊廳舍」故址;改建公會堂之後,黃土水遺孀即將其最後遺作〈水牛群像〉(原名〈南國〉)捐贈給公會堂,設置在大廳梯間二樓轉三樓的壁面。2009年,文建會(今文化部)「國寶及重要古物審議委員會」正式議定:將〈水牛群像〉指定為「國寶」級文物,成為臺灣第一件被指定為「國寶」的二十世紀文物。此次展出,以這件「國寶」為中心,搭配黃氏其他作品,及十位前輩雕塑家,依年齡序,分別為:蒲添生(1911-1996)、丘雲(1912-1991)、陳庭詩(1915-2002)、陳夏雨(1917-2000)、闕明德(1918-?)、何明績(1921-2002)、陳英傑(1924-2011)、王水河(1925-)、楊英風(1926-1997)、李再鈐(1928-)等;依背景、風格,則可分為:(1)日治時期接受日本學院訓練出身的黃土水、蒲添生、陳夏雨;(2)戰爭期間自學成功的陳英傑、王水河;(3)戰後自大陸來臺的丘雲、闕明德、何明績;(4)戰後在現代雕塑上開拓的陳庭詩、楊英風、李再鈐等,透過這些藝術家作品的併呈,將可成為臺灣近代雕塑先行代最具典範性的一次展示。

崔旴嵐

崔旴嵐的創作都是以動態藝術呈現而且變成早期的「Anima Machine」(靈魂機械)的版本,這也是他長期以來的創作代表的概念。崔旴嵐會在他的靈魂機械的創作中加入很多故事描述的元素。之後,他更將主題跨至人類文明社會的毀滅、人類/機器物種的共生關係、宗教、貧富差距等,專注於呈現人類與生活、個人生命與社會結構的樣貌。 & 本書收錄崔旴嵐相關撰文和作品圖錄之外,更加入藝術家的作品手稿與創作過程、生活隨影,從而窺得藝術家的動態藝術奇幻世界! & 藝術家崔旴嵐,生於1970年韓國首爾,在一個充滿藝術氛圍的環境中成長,除了受到主修是藝術的父母的影響外,祖父身為藝術家與工程師(是以製造出首爾當時名為sibal的車子的先驅而出名)的背景也深深影響他。 & 大學時原本希望能主修工程學。但是,由於工程學的入學標準成績要求非常高,所以他轉而進入國中央大學美術系主修雕塑。在崔旴嵐大三的時候,他認識了動態藝術,並開始致力於這樣的主題——動態,更從此與動力、機械、藝術結下了生命的羈絆。崔旴嵐總是對所有活著的有機體的造型以及運動非常熱衷,並且相信最完美的形式就和諧地存在大自然之中。

向大師致敬:臺灣前輩雕塑11家大展作品導覽集

向大師致敬 :一次收錄台灣近代雕塑傑作 2015年,是台灣近代雕塑先驅黃土水一百廿歲的冥誕,也是逝世八十五週年的紀 念。臺北中山堂為緬懷這位充滿傳奇色彩、為台灣近代文化爭取尊嚴與榮光,卻以卅六 歲英年辭世的偉大藝術家,特以「向大師致敬」為名,舉辦一場以黃土水為中心,另含 其他十位傑出雕塑前輩的大展,展場包括做為歷史重要景點的光復廳(中日簽訂停戰協 定的地點),及戶外的扇形廣場,允為近年來台灣藝文界的一大盛事。 2015年臺北中山堂的「向大師致敬──臺灣前輩雕塑11家」大展,正是這個美麗篇章的一次總體呈現,值得欣賀,也值得欽敬。透過這些藝術家作品的並呈,將可成為台灣近代雕塑先行代最具典範性的一次展示。 & 此次展覽亦將展出〈水牛群像〉,為台灣第一件被指定為「國寶」的20世紀文物。此次展出,是以這件「國寶」為中心,搭配黃土水其他作品,及十位前輩雕塑家:蒲添生、丘雲、陳庭詩、陳夏雨、闕明德、何明績、陳英傑、王水河、楊英風、李再鈐等,並將作品收錄成一本導覽集,永久珍藏台灣前輩雕塑大師們的精彩創作。

無限上鋼:2014高雄國際鋼雕藝術節

「無限上鋼」高雄國際鋼雕藝術節 About KISISF 在高雄,鋼鐵不只是工業材料,它奠定了一座城市的產業基礎,煉就出在地居民的堅毅性格,更轉化成最具代表性的藝術形態與創作熱力。 & 2002年,高雄開始舉辦以城市產業特質為主題的高雄國際鋼雕藝術節,將鋼鐵冰冷生硬的特質,以藝術形式賦予新的語意,讓鋼鐵不再只是一門產業,一種材料。 每兩年一度的鋼雕藝術節,創辦至今已進入第七屆,以鋼雕現地創作營為主軸,邀請國內外鋼雕藝術家到高雄進行創作,強化環境、藝術家、創作行為與民眾互動的關聯性,焊接的火力、材料的運用、戶外創作的體力與耐力、作品突破性的思考與創意,都讓跟著藝術家一同經歷創作的民眾回味不已。 & 在 2014年的高雄國際鋼雕藝術節以「無限上鋼」為主題,試圖呈現鋼鐵雕塑的無限可能,歐亞六位重量級藝術家齊聚於駁二場域,進行一場藝術、鋼鐵與港口的對話。在創作營的藝術家名單中,有一半以上邀請自國外,分別來自義大利、俄羅斯、日本、中國,強化了本屆的國際性與世界觀。在作品噸位上,更是超越過往現場創作營的巔峰,財團法人東和鋼鐵文化基金會特別挹注了 120噸的鋼鐵,讓每位藝術家可以運用 20噸的鋼材進行大型創作。 & 如果說 2012的鋼雕,是為高雄在柴山下海港邊,沿著百年鐵道打造了一座氣勢磅礡的鋼雕公園,那麼, 2014的鋼雕,便是在碼頭上船舶前強力飆焊,在水岸的海天裡創造最不可限量的鋼雕地景。

詹姆士木工坊:歐式木箱DIY

30款歐風木盒及木箱大集合-簡單的木工技巧,創意的實用物件,復刻元素的都鐸式、粗獷帥氣的海盜風、樸素自然的鄉村風,充滿驚喜的各種原創設計,開啟全新木工製作樂趣。 & 愛上旅行回憶中的精彩箱盒設計 & 多年旅行的經驗累積,讓熱愛木工的詹姆士愛上歐洲歷史傳承的建築及室內設計元素,連帶也對布置在角落、牆面、桌上,而各擁獨特風情的木盒子與木箱子著了迷。 & 歐洲的室內空間,常見為數眾多的盒子和箱子,是日常生活的必備物件,且不只在陸地廣受愛戴地被長久使用,更活躍於縱橫海上世界的船艙內。再小的尺寸都有可以細細探究的精緻細節,散發著守護眾多祕密的神秘感,總是能吸引大人、小孩的目光,勾起無窮的好奇心。 & 不移居也OK,靠雙手打造嚮往的歐式生活! & 為了同樣喜歡歐洲家居風貌的同好,詹姆士熱情分享這些年自己思考摸索的製作心得。從小型到中型物件,在盡量不浪費剩料的前提下,新料為主、舊料為輔,創造出各種尺寸及外觀的箱盒作品,嘗試將榫接細工琢磨的壓力放一旁,改以輕鬆的心情,切割、組裝、裝飾出心目中的歐風家飾家具。 & && 戶外用的信箱、鳥屋;室內的時鐘、置物箱等等,從大門、玄關、客廳、廚房、臥室至庭院,無處不在的巧思,一件又一件的作品充滿冒險探索的玩心,傳達手工調劑生活的熱情與快樂。 & 本書特色 & ‧分享各式歐風箱盒的特點-由小至大的盒箱設計重點解說。 ‧趣味的作品創意-讓大人回歸童心的海盜藏寶箱製作。 ‧件件作品功能實用-傘桶、鑰匙盒、收納椅等,不僅實用更能提升空間美觀度。 ‧最簡單的對接做法-工時快速、組裝簡單,輕鬆愉快的木工製程。

誠:董陽孜移動中的雕塑(特價品不再折扣)

讓所有人看見& 我們自己文字的線條有多美─董陽孜 & 以文化為經,美學為緯 藝術家董陽孜首次結合書法與雕塑 打造立體誠字,遶境台灣十站 一步一腳印,傳遞誠心實意 & 「誠」是藝術創作,也是人生。 & 董陽孜的書法木雕作品「誠」字雕塑,複合媒材,以紅豆杉與肖楠木打造書法「誠」字,盤根錯節的木質紋理,卻同樣能透出書法的蒼勁力與美。打破傳統書法藝術的平面限制,將文字立體化,為漢字藝術圈的第一人。 & 其主題「誠」字於近年臺灣社會所具的時代意義,更像給予社會的深刻忠告,它不僅是藝術作品,也是董陽孜認為臺灣能和世界分享的一個價值。為了發揚「誠」的機神,讓更多人都看到,董陽孜甚至帶著此雕塑遶境全臺,遠至離島金門、馬祖,至今已巡迴展覽十站。 & 本書從與董陽孜合作「誠」字雕塑展覽的多位設計師、建築師出發,透過一段段引言與思索,介紹這件「移動的雕塑」,展現誠字蘊含的力量。

游刃有餘(禮物套書)

彼節者有間,而刀刃者無厚,以無厚入有間,恢恢乎其於遊刃必有餘地矣。——《莊子.養生主》 & 即使堅硬如石,篆刻家亦能以心神意念,從容不迫地在方寸之間雕刻出圓潤流動、舒密細膩的一片天地:那是山川流水的靜謐,是母親哺育幼子的安好,也是君子剛正的氣魄。作者任安專研銅器、古文,並從事書法篆刻創作,日日與銅器、銘文、璽印、篆刻、漢字、書法為伍,久而久之,已然成為生活的一部分,暇時讀書有得,便欣然奏刀。本書為任安的治印集粹,集吉祥語、《詩經》、唐詩與古文,共分四個主題: & 【以受多福】說吉語印 集祈福吉語、勵志箴言,流露中國人深切又普遍的價值觀與生命觀。 & 【穆如清風】詩經頌歌 《詩經》擷英,歌頌有德長者與新婚夫婦。 & 【閒情逸致】詩文佳句 集古文唐詩,幾許「閒情」偶發「逸致」,都在在流瀉著印人與古人的對話。 & 【惟吾德馨】陋室銘、愛蓮說 集(唐)劉禹錫與(宋)周敦頤的代表作,以道德彰顯陋室的「不陋」和蓮花的「出淤泥而不染」。 & 【本書特色】 & *本書為古文字專家、書法篆刻家、故宮博物院研究員任安的篆刻作品集。 *詩文佳句入印,是以另一種視角啟發讀者對詩文的想像。 *書中各印均加附印說,陳述選字與布局之創作歷程,讀者可感受篆刻家的匠心獨韻,領略漢字工藝之美。 *篆刻小辭典,提供篆刻基本知識與概念。 *禮物套書包含《以受多福》禮盒,內含「以受多福」印章(附印泥)、「諸事皆宜」紅包袋(三款共六個)、「游刃有餘」紙膠帶、「福逸滿蓋」印譜,組合成精美禮物套書,送贈親友就是一份最好的祝福。

神與物遊:中國傳統工藝

中國傳統工藝的美舉世聞名。 & 藤編家具、木雕家具、鑲嵌工藝家具的材料、形制、使用方式,與手工泥制紅陶、小口尖底瓶、明式家具、清式家具等等,各朝各代工藝,風格亮麗,獨樹一幟! 這些在本書都可以看到…… & 從打字、鑽磨、切削石器,到鬼斧神工;從漸漸沒落的民間工藝,到讚嘆驚訝的奢華特藝;中國的傳統工藝是生活所需的技藝、是豐饒的特產、是多彩的趣味,更是中華文化的文脈,「鄭之刀,宋知斤,魯之削,吳越之劍」、「蜀錦」、「越布」、「齊陶之縑」等,無不輝煌燦爛。傳統工藝本身是有生命的,他就像生物一樣具有多樣性,本書在工藝傳統的承續、變化之間,歸納出唯有合理合道、相適相宜,才能成天地之大美,臻神與物遊之化境。 & 本書特色 & *中國歷代工藝美術的演變、工藝產品的多樣性與能工巧匠的故事等等。 *精選中國各歷史階段的著名工藝,並以精彩細緻的彩圖說明各傳統工藝的特色。 *比較了工藝的創意與文飾的不同,也讓讀者理解文質之樸與奢華之豔會有何不同的感受。