第三屆臺灣陶藝獎(卓越獎+創作獎/實用獎/新銳獎共2冊)

「2021臺灣陶藝獎」以「見證典範、創造未來、豐富當下」之精神,分別設置「卓越獎」、「創作獎」、「實用獎」與「新銳獎」四大獎項,冀望為臺灣陶藝文化挹注活水、開拓新疆。

歌仔戲《燕歌行》與敘事設計

本書從東西方戲劇美學發展上的比較為始,介紹近百年來設計思潮的變化,及其與同時期發展的歌仔戲之間,如何交織演變出現代劇場歌仔戲的多變風貌。作者王世信專擅舞臺設計,特以唐美雲歌仔戲團所製作的精緻歌仔戲經典劇目《燕歌行》為主要案例,詳述其與劇團共同營造屬於當代美學的歌仔戲之過程及精彩成果。

福爾摩沙與扶桑的邂逅:日治時期台日文學與戲劇流變

本書重新省視台灣、日本乃至東亞區域之間「越境」的歷史、文學、戲劇現象,其中如何呈現移植、抵抗、消長、互補與易位的諸多面向。構成為三部八章,第一部主要以「敗者史觀」重新檢視參與「乙未戰役」而渡台的「敗者」集團,以及之後承襲「敗者」系譜的渡台日人其殖民事業與文業。第二部透過「戲劇現象」觀察日本帝國境內乃至東亞的人流與政治脈動共振下,如何產生錯綜複雜的網絡。我們看見日本戲劇的近代化透過「演劇改良運動」帶動戲劇改革,與日本帝國擴張的時程與日俱進,「新領土」台灣也成為展演帝國欲望的新舞台。第三部主要探討活躍於日本「內地」的台灣混血詩人饒正太郎與在台日人作家坂口䙥子的「易/異地書寫」。台、日重層與流動的歷史、戲劇與文學現象,有時強化,也有時顛覆二地的「政治力學」關係,甚至在東亞區域遊走,尋求連帶,企圖游離於「帝國霸權」之外。福爾摩沙與日本在歷史、戲劇與文學領域的「邂逅」與拾遺,是本書希望能從被禁錮於強烈的政治意識形態樊籠中解放出來的一些斷片。唯有被解放,才能被看見。

2022臺中市女性藝術家邀請展專輯

「臺中市女性藝術家邀請展」,希望能以女性藝術家的視角,推動兩性平權的觀念,消除傳統文化的性別歧視,讓女性藝術工作者透過這個聯展交流平臺匯聚,連結彼此、相互激盪,形成一股藝術文化持續發展的力量,也讓更多民眾認識臺中在地女性藝術工作者,參展藝術家們以多樣的創作媒材傳遞她們對當下的細膩觀察,包括墨彩、書法、篆刻、油畫、膠彩、水彩、雕塑、工藝、攝影、其他(含壓克力、複合媒材)等,在作品風格上,可能專注於具象、抽象或半具象。無論何者,我們皆可透過作品看見她們從人生經驗中淬鍊出來的生命風景,各自精彩、各自風華,值得你我細細品味。

市民畫廊:雄‧蓋‧麗‧駭-高雄雕塑協會聯展

「雄.蓋.麗.駭-高雄雕塑協會聯展」由全體協會成員加上創始發起人,共計23位作者49組件作品所構成。創作媒材與形式的多樣多元,說明此團隊正是以開闊與自由的精神所組織,具備港口城市見多識廣的胸襟。展覽在此條件俱足支持下,可以總攬從聲音到物件的異質造型表現,尋藉著木刻、青銅與精緻金屬的道途,漫遊至另闢蹊徑的織品、水泥與發泡劑,乃至紙漿、陶瓷、玻璃的豐富境地,從新認識雕塑的時代意義。

陳雕新創‧松青葉茂-陳松雕塑展[精裝]

成長於大肚山又回歸大肚山,一生執著於石雕的陳松,數十年孜孜不倦於創作和培育後進,對所有想學習的人敞開大門,只為石雕藝術能薪火相傳,這份無私的奉獻,著實令人敬佩!而本次展出,為歷年來各系列主題之精品,更是不容錯過。這是用雕刻刀刻劃的精采人生,相信一定能讓你抽離凡庸的日常,帶來對生活更深刻的思考。

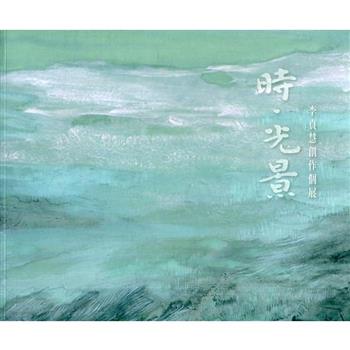

時‧光景:李貞慧創作個展專輯

本書收錄「時.光景—李貞慧創作個展」展出內容。藝術家李貞慧將水墨線條轉折運用於膠彩創作中,並擅長用貼箔營造光影淋漓的效果。作品風格自然清雅、氣韻生動又兼具光彩迷幻之美。李貞慧長年觀察東海校園景色,試圖捕捉光影的變化為其創作上追求的目標。光線的變化除了在作品中展現不同的亮度和色澤外,也呼應其內心對時序改變及生命消逝的感嘆。本次展覽為「2016東海光•景—李貞慧創作個展」的延伸,2016年的作品以東海為主軸,透過不同的時序及季節呈現光影不同的面貌;本次展出作品偏向對於景的描繪,希冀能描繪出東海靜謐優雅、詩意盎然的各種景緻。

遇見那個想念的自己:唯獨妳懂的第二人生圖寫心事

50篇圖寫心事X50句歲月呢喃全書以第一人稱轉譯並透過插畫真實紀錄8位生活在雲林,為第二人生奮力拚搏的女性心裡話與心裡畫。「最孤獨的不是一個人過日子,而是連找個人說句話都覺得奢侈。」「我想揹著背包去旅行,採集每個地方的土壤,當成一種陶藝的創作元素。」「會不會害怕自己已慢慢變老?不管活到幾歲,別忘了都要好好整理自己。」當孤獨來襲時,她們誠實的分享每一種刻骨銘心的感受。當老去不是聽說而是正在發生時,她們學習說出擔憂和回應。一個人吃飯、一個人過生日、一個人去看病,在被貼上孤獨標籤的雲林角落,存在著一群看似孤單卻又獨立且獨一無二的大人女子。她們有的人獨居、有的人失婚、有的人喪偶、有的人正面臨空巢期,有的人至今仍無法消除失去另一半的空虛感。她們曾經是妻子、媽媽、媳婦,也曾專屬於自己,擁有獨一無二的名字,只是一不小心,她們就把自己給遺忘了,直到有一天,才再次遇見那個想念的自己。這是一本真實紀錄8位生活在雲林,為第二人生奮力拚搏的女性心事圖文輯,透過雲林縣政府與雲林縣婦女保護會所共同規劃的「歲月療天室」,在第一線社工、藝術治療師的引導下,她們真誠分享彼此的生命故事,赤裸剖析自己內心最深層的一面,敘述一個從女孩到女人、甚至當進入第二人生階段時,內心的悸動、害怕、恐懼、孤獨與渴望。看著她們如何走過人生幽谷,看著她們如何度過空巢的失落,看著她們如何面對緣分羈絆的考驗,看著她們如何接受歲月對自己的殘酷,這一次她們終於願意把心打開,讓更多人能夠走入她們的世界中。透過文字與插畫的轉譯,看見女性在面對第二人生時的心裡話與心裡畫。50篇圖寫心事X50句歲月呢喃全書以第一人稱改寫並透過插畫真實記錄這一段段動人的內在心事及絮語。面對生活滋味、孤獨時光、老後生活、過往牽絆與夢想人生,且看這一群大人女子,娓娓道來如何回應這5種生命印記。這些看似微小卻極具生命厚度的故事,不在遙遠的他方,而是真真實實的發生在雲林,甚至是你我身旁某位擦身而過的女性。願以此書獻給許多走過孤獨,看似獨立卻又獨一無二的大人女子們。唯獨妳懂的。

火王爺的願望[精裝]

火王爺是關子嶺百年來的信仰。然而,遠從日本而來的祂,突然興起了想家的念頭。究竟阿泉要如何實現火王爺的心願?面對留下的責任與思鄉的情感,火王爺又該如何抉擇?

近代初期臺灣的海與事[軟精裝]

筆者透過古典歷史學的方法論,展現長期結構下的近代初期臺灣歷史,不論是海洋、族群、物質還是社會文化。對過去一些似是而非的論點提出檢討,也以筆者所提倡的研究方法提出新的研究觀點與視角。以「大福佬文化圈」為研究視角,討論洋商與海賊等部分的海洋史,解釋臺灣的地名與聚落,並提出海洋宗教史的新觀點。而族群的考證與文獻辯證,則提供研究者對原住民研究新的方向,免於陷入荷蘭時代與清代間的斷層,使16到19世紀間的歷史敘述出現斷層。最後,地名與物產的考證,更是筆者的工作重點,透過臺灣地名的考訂,將對近代初期臺灣史提出新解。

停電了,別害怕![精裝]

小維和小瑜兄弟倆搭著電梯,突然「啊!停電了!」在烏漆抹黑的電梯裡,大家擔心又害怕,小維這時站出來安慰大家,你能想到小維是怎麼做的嗎?

孟學思想史論(卷二)(增訂新版)

本書以中國孟子學解釋史為中心,探索兩千多年來中國思想家詮釋孟子的言論之中,所顯示的思想史意涵,並分析從孟子學詮釋所體現的中國詮釋學的三種類型:生命詮釋學、政治詮釋學、護教詮釋學。本書挖掘孟子思想史中具有中國文化與思想特質的中國詮釋學面向。

南師附中教育改革文獻1964-1966(簡)(3本不分售)

本書的資料是南師附中1964年至1966年文革前夕,實施教育改革的完整資料。內容包括相關部門的文獻,學校教改的實踐總結,以及部分學生的思想彙報等。 & 南師附中從試點班著手,在三個方面進行了改革嘗試:由教師講課過渡到學生小組講課,教師輔導,發揮學生的主動性;採用單科獨進的方式,減少學生每天的科目學習;用開卷考試替代閉卷考試,只記錄優秀、良好等學習狀況,不打分數,將學生從盲目追求分數的思想負擔中解脫出來。這些嘗試也推廣到全校。學校還安排試點班等班級去蘇北農村進行半天學習,半天勞動的體驗。用校長的話說:這不是所謂的半工半讀,而是要為全日制中學闖出一條新路。 & 文獻中學生思想彙報的部分,如實地展現出那個年代莘莘學子的心曆路程,為這份文獻增添了活生生的質感。 & 從社會的角度看這份資料,它是那個年代極其寶貴的歷史見證。甚至,透過這份文獻可以觸摸到接踵而至的文革的因緣脈絡。

東亞儒學與經典詮釋:韓國與越南儒學的開展

本書所收錄的六篇論文,均經嚴格送審通過,皆是學界的新論點,值得重視。其中,四篇韓國儒學論文,對於韓國儒學史、韓國性理學圖、韓國的陽明學批判、實學的四七論點,均有翔實的分析。又兩篇越南儒學論文,一則聚焦於黎貴惇的中越文化之交流,一則凸顯傳統越南儒學(漢學)如何轉向現代的複雜面貌。藉由此書,可以看出韓國與越南儒學與中國儒學雖密不可分,但卻有獨特的開展與特色,也能累積臺灣學界對韓國儒學、越南儒學研究的能量與實力!

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(一):對美麗島總社的調查與監控[精裝]

本書內容為情治機關在美麗島事件前對於雜誌總社調查與監控,包含對於總社的社務活動、刊物銷售、相關人物動態等情報資料,依各項主題進行整理、分類、選件、編目後編輯出版。收錄資料為檔案管理局典藏之《國家安全局》、《國防部後備司令部》、《法務部調查局》和《國史館》等檔案全宗的資料。

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(八):事件後的處置[精裝]

一九七九年十二月十日高雄事件發生之後,除了當天衝突現場出現的各種狀況,以及此案的偵辦與審判等備受各方矚目的焦點之外,當局尚有許多其他問題需要面對,本書繼美麗島事件之逮捕、偵訊、審判之後,蒐集政府如何處置因為該事件而產生的各項問題:包括查封與啟封美麗島雜誌社;黃信介、林義雄與張俊宏等人之民意代表,與姚嘉文之律師資格問題;清理「政治污染」;對涉案者及其家屬的監控;黃信介、張俊宏、姚嘉文與林弘宣發動串聯拒絕正常飲食;從減刑到赦免的過程等。

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(六):軍法審判[精裝]

美麗島事件至今已逾四十年,是臺灣民主運動史上最具影響力的重大事件,也是首次將「叛亂」案件交付公開審判,期間引起軍事法庭與被告、被告辯護律師激昂論辯,事件爆發後引起海內外各界的關注,美麗島事件公開大審,引起報章雜誌爭相報導,逐字逐句刊登軍法審判的一問一答,更是深遠影響著日後臺灣的政治發展。本書輯錄國家發展委員會檔案管理局所藏《國家安全局檔案》、《國防部後備司令部檔案》、《國防部軍法局檔案》等全宗有關警總偵辦構想、調查筆錄、軍事法庭審判答辯過程等史料,以明其梗概。

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(二):對各地美麗島服務處的調查與監控[精裝]

本書所收錄的檔案主要是情治單位,包括國安局、警總等對《美麗島》雜誌社各地服務處調查與監控的情報資料。主要分成二大部份:第一部分是情治單位監控《美麗島》雜誌社各地服務處所得的情報,由北而南,依序是桃園、臺中、南投、雲林、高雄、屏東等地服務處的成立及運作狀況;第二部分是高雄事件發生前,各地服務處舉辦活動及其所造成緊張或是衝突的情形。在目前相關民間資料未見有系統地保留或整理的情況下,這些官方檔案則意外留下了一些紀錄,同時讀者也可藉此了解官方掌握情報的程度。

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(三):各方陳述的高雄事件[精裝]

本套史料彙編包括美麗島雜誌總社和各地服務處的成立與運作及其效應,高雄事件的發生,後續的逮捕、偵訊、軍法和司法審判,事件後政府的處置等,完整呈現「美麗島事件」在政治面與司法面的過程與影響。本書聚焦於「高雄事件」發生的經過,藉由排比黨外參與者、治安軍警、其他目擊者和關係人的偵訊筆錄或談話筆錄,以不同的角度和多元立場的陳述來顯示各方對「高雄事件」的面面觀。史料主要來源為國家發展委員會檔案管理局所藏政治檔案《國防部後備司令部(前身即警總)》的「黃信介等叛亂嫌疑 (一)」案卷。

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(五):逮捕與偵訊[精裝]

美麗島事件是一九七九年十二月十日國際人權日時發生於高雄的一場重大警民衝突事件。以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士,在當天組織群眾進行遊行及演講,途中爆發衝突,後演變成「叛亂事件」。事件後,政府當局大舉逮捕黨外人士,並進行軍事審判,反對運動再次遭到嚴重打擊。但也成為臺灣政治發展一個重要轉捩點。本彙編依照事件之發展,從事件前、事件爆發至事件後之處理、影響等時序編輯。本書的主題為逮捕與偵訊,內容為高雄事件發生後,政府採取的對策及因應之道,分為兩冊,本冊是對涉案者的處置方針及事件的檢討。

山海紀:國立臺東生活美學館年報-110年

國立臺東生活美學館110年報,呈現年度工作成果,同時展望來年規劃。110年的我們,持續秉持著文化部的施政主軸審慎而穩健的前行。期待未來能發揚更多屬於花東的美好。

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(四):逮捕與偵訊 [精裝]

美麗島事件是一九七九年十二月十日國際人權日時發生於高雄的一場重大警民衝突事件。以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士,在當天組織群眾進行遊行及演講,途中爆發衝突,後演變成「叛亂事件」。事件後,政府當局大舉逮捕黨外人士,並進行軍事審判,反對運動再次遭到嚴重打擊。但也成為臺灣政治發展一個重要轉捩點。本彙編依照事件之發展,從事件前、事件爆發至事件後之處理、影響等時序編輯。本書的主題為逮捕與偵訊,內容為高雄事件發生後,政府採取的對策及因應之道,分為兩冊,本冊重點在事件發生後政府對涉案者犯罪事證的蒐集及人犯的逮捕。

戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(七):司法審判[精裝]

美麗島事件至今已逾四十年,是臺灣民主運動史上最具影響力的重大事件。十二月十日群眾與憲警爆發肢體衝突。警總以被告涉嫌暴行脅迫、妨害公務及妨害秩序罪名移送至臺北地方法院偵辦。檢察官以警總調查筆錄、證人起訴被告罪刑。被告、辯護律師依法提出答辯與聲請。本書輯錄國家發展委員會檔案管理局所藏《國家安全局檔案》、《國防部後備司令部檔案》,及《臺北地方法院檔案》等全宗有關起訴書、調查筆錄、法庭審判答辯過程及提出上訴等史料,以明其梗概。

島嶼釀:馬祖國際藝術島 2021-2022[精裝]

以作者書寫與攝影採集地方人文祭儀、自然地形視覺初探馬祖列島真實深刻的面貌,構成東莒、西莒、南竿、北竿、東引等四鄉五島生活風光的場景,集結成地方攝影誌。引領讀者想像2022年春季即將開展的馬祖國際藝術島各項計畫與作品。

脫胎:第五屆臺灣青年陶藝獎雙年展

臺灣青年陶藝獎培育及鼓勵青年從事陶瓷藝術的研究與創作,展現臺灣新生代陶藝工作者之活力與創意。展出5位獲獎者及17位入圍者作品,展覽作品集結成冊。

樹上有個圓夢屋[精裝]

臺南二空眷村裡的長輩們,不畏艱難憑著一腔熱情,發起蒐集眷村老舊文物的號召,並以一釘一槌蓋起了「圓夢樹屋」,希望將二空眷村文化保留下來。這樹屋很特別,是由拆除眷村的廢棄門板、木窗和老舊物品所組成的,它不但保留了二空濃濃的眷村味以及暖暖的人情味,也激發二空人共同參與這段歷史更迭。

筆墨桃源:橫山書法藝術館開館特輯

桃園橫山書法藝術館為國內首座由官方設立之書法藝術主題館。書藝館正式開幕營運,將深耕在地書藝並兼具宏觀國際視野,展現書法藝術的時代意義。

海端鄉志(上下冊)(下冊附光碟)[精裝]

本鄉志分成上下兩冊,全書共分成十五篇,依序是歷史、部落及氏族、地理、生物、社會、行政、經濟、建設、教育、文化、信仰、觀光、藝文、人物、大事紀。撰述範圍以本鄉現所轄行政區域為主,與本鄉生活圈密切聯繫者為輔。

馬淵東一著作集第三卷[平裝]

《馬淵東一著作集》全書共四卷,每卷的拿捏比重、編排各具巧思,也都涵蓋了作者馬淵的三個田野地:臺灣、印尼與沖繩,外加對歐美新知學術史介紹、序言或導讀等其他文章。本書第三卷可說是「壓卷之作」,作者馬淵有其特別考量。本卷中,作者交代了學問的傳承脈絡,並以冷眼旁觀兼具熱情投入的方式,分析其一生長跑下來,沿途所見周遭風景與路線軌跡。從中可知馬淵東一這個「人」的學問起家厝與續航力。究竟他是如何連結了臺灣人類學與日本人類學,乃至其晚年與中研院民族所的緣分?讀者在每一卷《著作集》中,都可找到有趣的主題,也可體會到馬淵於他的時代,引領日本社會人類學風潮而自成一家的宏大思想結晶。

馬淵東一著作集第三卷[精裝]

《馬淵東一著作集》全書共四卷,每卷的拿捏比重、編排各具巧思,也都涵蓋了作者馬淵的三個田野地:臺灣、印尼與沖繩,外加對歐美新知學術史介紹、序言或導讀等其他文章。本書第三卷可說是「壓卷之作」,作者馬淵有其特別考量。本卷中,作者交代了學問的傳承脈絡,並以冷眼旁觀兼具熱情投入的方式,分析其一生長跑下來,沿途所見周遭風景與路線軌跡。從中可知馬淵東一這個「人」的學問起家厝與續航力。究竟他是如何連結了臺灣人類學與日本人類學,乃至其晚年與中研院民族所的緣分?讀者在每一卷《著作集》中,都可找到有趣的主題,也可體會到馬淵於他的時代,引領日本社會人類學風潮而自成一家的宏大思想結晶。

林煒鎮水墨畫集:傳統與現代的對話

本書收錄「林煒鎮水墨畫展:傳統與現代的對話」展出內容。藝術家林煒鎮的現代水墨畫,除了承襲傳統水墨畫作氣韻生動、虛實相映的優點外,也將西方光影構圖、黃金分割及各種美學原理原則融入運用,在老師的畫作中除了可以欣賞到東方傳統水墨之美,也可從中發現象徵主義及佛洛伊德潛意識理論影響了老師的創作,許多畫作都保留了一定的空間,留給觀賞者觀照、想像和詮釋。

![陳雕新創‧松青葉茂-陳松雕塑展[精裝] 陳雕新創‧松青葉茂-陳松雕塑展[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20293/2029340003159/2029340003159m.jpg)

![我的外婆[精裝] 我的外婆[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630386163/2028630386163m.jpg)

![酥‧知‧味(精裝) ] 酥‧知‧味(精裝) ]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630386033/2028630386033m.jpg)

![火王爺的願望[精裝] 火王爺的願望[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630384329/2028630384329m.jpg)

![近代初期臺灣的海與事[軟精裝] 近代初期臺灣的海與事[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20173/2017330296469/2017330296469m.jpg)

![停電了,別害怕![精裝] 停電了,別害怕![精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217202557/2025217202557m.jpg)

![忙著忙著天亮了[精裝] 忙著忙著天亮了[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630386323/2028630386323m.jpg)

![走揣灣裡古早味[精裝] 走揣灣裡古早味[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630382875/2028630382875m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(一):對美麗島總社的調查與監控[精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(一):對美麗島總社的調查與監控[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20173/2017330295677/2017330295677m.jpg)

![2022大地情緣:羅振賢水墨創作集(十)[精裝] 2022大地情緣:羅振賢水墨創作集(十)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20294/2029450075084/2029450075084m.jpg)

![秀芬的嫁妝[精裝] 秀芬的嫁妝[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630378830/2028630378830m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(八):事件後的處置[精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(八):事件後的處置[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330296352/2027330296352m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(六):軍法審判[精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(六):軍法審判[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330296192/2027330296192m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(二):對各地美麗島服務處的調查與監控[精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(二):對各地美麗島服務處的調查與監控[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330295720/2027330295720m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(三):各方陳述的高雄事件[精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(三):各方陳述的高雄事件[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330295850/2027330295850m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(五):逮捕與偵訊[精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(五):逮捕與偵訊[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330296062/2027330296062m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(四):逮捕與偵訊 [精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(四):逮捕與偵訊 [精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330295980/2027330295980m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(七):司法審判[精裝] 戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編(七):司法審判[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330296222/2027330296222m.jpg)

![再見鯽魚潭[精裝] 再見鯽魚潭[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630385951/2028630385951m.jpg)

![島嶼釀:馬祖國際藝術島 2021-2022[精裝] 島嶼釀:馬祖國際藝術島 2021-2022[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20295/2029570123566/2029570123566m.jpg)

![樹上有個圓夢屋[精裝] 樹上有個圓夢屋[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630376256/2028630376256m.jpg)

![海端鄉志(上下冊)(下冊附光碟)[精裝] 海端鄉志(上下冊)(下冊附光碟)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330296772/2027330296772m.jpg)

![馬淵東一著作集第三卷[平裝] 馬淵東一著作集第三卷[平裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20154/2015410312214/2015410312214m.jpg)

![馬淵東一著作集第三卷[精裝] 馬淵東一著作集第三卷[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20254/2025410312367/2025410312367m.jpg)