哥哥!請多指教(南海藝教叢書187)

我很喜歡我的兄弟,我覺得他是世界上最好的人,同時也是世界上最壞的人!因此,這是一部親情、友情,沒有愛情的故事,我很喜歡,你一定也會喜歡。故事文本幽默風趣且敘事層次豐富,連書名都展現了一語雙關的巧思,實屬難得。以身為雙胞胎的親身經歷,描繪兄弟之情,既犀利又溫暖。構圖充滿童趣,簡潔令人莞爾,用色精簡大膽,書中隱藏了許多讓人驚喜的彩蛋,非常優秀的作品。

嗶波與可麗(南海藝教叢書190)

離家出走後便過著流浪生活的貓咪可麗,遇到了因雷擊產生自我意識的機器嗶波,一貓一機變成好朋友,開始四處探險,最後一起踏上尋找家的旅程。劇情輕快的從一個平凡的小城鎮發展開來,跳脫常規的圖畫書風貌,簡單俐落的色塊與線條,數位化的風格剛好和故事中的電腦角色契合,有點漫畫式的對話框和分鏡方式,筆調輕鬆,色彩強烈卻不失協調感,最後幫忙找到主人的機器嗶波也跟著一起回家,讓人感覺溫馨,是一本第一眼就會被濃郁的色彩所吸引的小品。純熟的繪畫技巧,若能在故事寫作上努力,相信未來會有很不錯的發展。

十四歲的生日禮物(南海藝教叢書188)

一位小畫家收到一份十四歲的生日禮物,這是什麼神奇的禮物呢?他如何用他喜歡的禮物來交朋友?這份禮物到底收藏了什麼內容?作者用得到的生日禮物(素描本和繪畫套組)串流繪製整個故事,溫馨感人且富有有創意。構圖大多為特寫鏡頭,聚焦主題明顯,素描與水彩混合構成的畫面自然而不違和,是評審一致高分通過的特優作品。我特別喜歡那一隻雄赳赳氣昂昂的白公雞!

陳懷澄先生日記(八)一九二五年[平裝]

陳懷澄先生(一八七七—一九四○),彰化鹿港人,七歲學習漢文,一九○二年加入櫟社,為創社九老之一。他曾任鹿港公學校漢文教師與辜顯榮家的大和家塾教師。一九二○年擔任鹿港首任街長,且連任三屆,管理街政長達十二年,任內創立鹿港街圖書館,並集資興建鹿港公會堂。一九三二年底卸任公職之後,移居黃竹坑。他曾留有手稿詩集《沁園詩草》(一九二一),還編著嘉義蘭記出版的《吉光集》、《媼解集》二書。(陳懷澄日記)共16冊(1916-1932年),中缺1917、1923、1929三年的日記,而1924、1931年各有上、下日記兩本,1932年者則僅記載到7月8日為止。日記的內容,呈現出其擔任街長所從事的公共事務彌足珍貴,而日記中廣泛的生活嗜好與交遊娛樂,是正經八百的官方資料、表面史料下所無法看到的記主面相,更難得一見。

東禪韻‧西勁道:廖本生油畫創作專輯

本次展覽以東禪韻.西勁道做為一個研究主軸,是將大自然與植物之生命力為計劃主軸元素,展出不同花卉的性格與人格特質的暗示.透過不同色彩與色塊的分割,表現每種自然花卉的各種風貌.廖本生早年創作深受超現實主義影響,後期則朝向純抽象風格邁進。他的繪畫帶著強烈的符號性,交融的色彩線條,在畫面產生符號湧動的視覺效果;狂烈激昂的揮動筆觸,讓觀者充分感受到創作過程的情緒起伏,更顯現其極大的感染力。平任教於大同國小美術班聘任教師、修技術學院駐校藝術家、原生畫會創會指導老師。作品風格以半自動性的抽象創作為主,任顏料恣情揮灑、塗抹,展現東方思維之風情。

陳懷澄先生日記(八)一九二五年[精裝]

陳懷澄先生(一八七七—一九四○),彰化鹿港人,七歲學習漢文,一九○二年加入櫟社,為創社九老之一。他曾任鹿港公學校漢文教師與辜顯榮家的大和家塾教師。一九二○年擔任鹿港首任街長,且連任三屆,管理街政長達十二年,任內創立鹿港街圖書館,並集資興建鹿港公會堂。一九三二年底卸任公職之後,移居黃竹坑。他曾留有手稿詩集《沁園詩草》(一九二一),還編著嘉義蘭記出版的《吉光集》、《媼解集》二書。〈陳懷澄日記〉共16冊(1916-1932年),中缺1917、1923、1929三年的日記,而1924、1931年各有上、下日記兩本,1932年者則僅記載到7月8日為止。日記的內容,呈現出其擔任街長所從事的公共事務彌足珍貴,而日記中廣泛的生活嗜好與交遊娛樂,是正經八百的官方資料、表面史料下所無法看到的記主面相,更難得一見。

全世界的澎湖人都回來

本詩集為作者第二本以澎湖為題材的詩集,共收詩作七十五首,分五輯,以行政區域一市(馬公市)五鄉分輯。本詩集中家、故鄉乃是主意象,而回家、返鄉則為重要主題之一。這本詩集昭晰動人的刻鏤了作者落葉歸根的返鄉情懷與呼之欲出的劍及履及行動。

冷不防(隨書附別冊)[精裝]

風雨中前進的力量,戰火下的蒼生群像繪本《冷不防》以臺灣文學家、歷史學家楊雲萍收錄於《山河新集》的六首詩作〈風雨中〉、 〈冷不防〉、〈裏巷黃昏〉、〈市場〉、〈菊花〉、〈鳥〉為基礎,國立臺灣文學館特別邀請繪本作家王春子就楊雲萍的戰爭詩進行重新改編、繪圖,創作出跨越年齡限制,適合一般民眾、親子共讀的戰爭詩繪本《冷不防》,推廣臺灣文學作品。 為使一般大眾也能感受、理解二戰時期,以美國為首的同盟國飛機對日本統治下的臺灣發動的空襲,臺灣曾被轟炸的歷史、當時人民的生活背景,繪本從楊雲萍與女兒之間的親暱互動出發,描繪父女相伴走過戰爭的情感,以及詩文使用於日常生活中的幽默與深刻。王春子的繪本創作帶我們穿越時空,回到戰爭時期的臺灣街道,一窺繁華而枯榮的巷弄窄縫、蕭條無肉的市場、庶民百姓的真實生活,冷不防大地哄響,石頭也疼痛得喊叫出來⋯⋯ 《冷不防》的圖畫細膩地刻劃出戰火下的蒼生群像,述說戰爭忽然襲來,令人措手不及的倉皇時刻,玻璃窗破裂、菊花瓶搖晃,脆弱時代下人們躲避戰火的心境與故事。願我們永不遺忘楊雲萍詩句中的警醒與希望: 「⋯⋯暴風雨後要前進,要想念暴風雨後要來的前進。」——楊雲萍,〈暴風雨之後〉(1943.7.22) 隨書含別冊專文:蔡易澄,〈楊雲萍與他的戰爭時代〉別冊專文透過「以後的人還會記得嗎?」、「風雨中:世界將要陷入混亂」、 「部落生活:決戰時期的派遣作家」、「鳥:敵人從空中降臨」、「史家詩人:記住臺灣的承諾」五個章節,描寫楊雲萍的生命歷程及創作關懷;並以簡明扼要的歷史年表羅列出楊雲萍置身於戰火下的時代背景。

東亞儒學與經典詮釋:跨文化的考察

這本論文集包含六篇論文。其中,兩篇詮釋學論文,分別討論「詮釋學之跨文化及脈絡化」、「中國詮釋學是否可能」之二個重要論題。又四篇概念史論文,由觀念史觀念史研究範式的考察,進入中國的「主義」概念、漢字文化圈的「屬國、屬邦」論述、越南近代「忠」、「孝」、「義」等概念詮釋的具體討論。。藉由此書,可以看出日本、韓國與越南儒學與中國儒學雖密不可分,但卻有獨特的開展與特色,也能累積臺灣學界對日本儒學、韓國儒學、越南儒學研究的能量與實力!

近代啟蒙脈絡中的思想論爭:詮釋與結構

本書所收錄的八篇論文,出自「近代啟蒙脈絡中的思想論爭」國際學術研討會。兩大主題是詮釋學與結構主義。其中有三篇都處理了循環這個課題,甚至將中國清代學術中「義理」與「考據」並重的詮釋策略也納入循環範疇,可見詮釋學在中國經典詮釋中的效用。另一個重要主題─結構主義思潮,則起自結構主義的重要推手李維史陀(Claude Lévi-Strauss, 1908-2009),他自一九五〇年代起,以人類學家的身分吸收了索緒爾(Ferdinand de Saussure, 1857-1913)的結構語言主義後,掀起了法國的結構主義風潮,影響所及包含文學批評、精神分析、文化與藝術符號學,以及現象學與結構、後結構與解構的交鋒,甚至把詮釋學也拉入結構與解構的爭論之中。此一風潮改變了人文學的時間視野(歷時至共時),也豐富了符號學與語言學的多元涵義。

物語-原‧民‧官:故宮、臺博、臺史博三館聯展圖錄

什麼展可以把國立故宮博物院、國立臺灣博物館、國立臺灣歷史博物館三個館湊在一起?三館的典藏特色恰好各自反映臺灣歷史上的三個主角:原住民(臺博館)、漢人常民(臺史博),與中國宮廷/官府(故宮)的歷史與物質文化。三個不同典藏特色的館怎樣共同策展?三方看似相異的藏品如何彼此對話?看似三個對立的視角如何彼此映照出一個臺灣多元人群相遇、接觸與互動的歷程,以及豐富的物質文化內涵。展覽也試圖藉由與過去歷史與物質文化的探索及對話,讓過去與當代生活相接,進而能對當代有更多多元化及包容性的理解與想像。三館聯合策展,原民官交會,也與當代相遇。本書特色:★集結三館的10位策展/研究人員進行腦力激盪,聯手策劃選出能夠反映各館收藏特色、並且雅俗共賞的12大主題。★從臺博館率先登場的第1檔、以及臺史博接棒推出的第2檔展覽之文物中,精選三館文物共計326件,收錄於展覽圖錄中。★收錄2篇導讀專文,剖析前後2檔展覽的策展理念及策展語彙,以及三館如何進行合作與對話。★全書中英對照。

藝湛登-111年重要傳統藝術保存者授證專輯[軟精裝]

文化部依據《文化資產保存法》,自98年起登錄重要傳統表演藝術、重要傳統工藝,並認定保存者(亦稱人間國寶)。110年下半年至111年上半年新增認定4位保存者。江賜美,為重要傳統表演藝術「布袋戲」新增認定之保存者。十幾歲隨父四處演出,自助演熬至頭手,其從事布袋戲表演逾70年,為具代表性、少見之女演師,技藝精湛,具有指標意義。鄭榮興,為重要傳統表演藝術「客家八音」新增認定之保存者。投身客家八音60年,嫻熟八音、北管、採茶戲等各項樂器演奏,精湛表現其流派之特有風格,並長期致力於客家八音傳承與推廣。游禮海,為新增登錄重要傳統工藝「細木作」之保存者。投身細木作工藝70多年,技藝堅實精湛,用料考究,接榫精密,雕工細緻,作品傳承閩南風格又融會西方雕刻技法,為臺灣細木作美學之代表者。莊武男,為重要傳統工藝「傳統建築彩繪」新增認定之保存者。從事傳統建築彩繪60餘年,熟悉工料、工法與工序,堅持採用南式彩繪做法,為臺灣極具代表性之彩繪藝師。無形文化資產是國家最珍貴的文化根柢,既為全民共有,其內涵更需要全民來體認;本特展以上述4位人間國寶的成就為主題,展現傳統藝術深厚的文化價值。

維古創生:110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良個案輯(附光碟)

本次評鑑共計17處入圍,8處獲獎。為傳承與推廣文化資產管理維護優良之維護經驗、營運模式以及具特殊價值之處,期待以這些古蹟歷史建築具體的管理成效,引導其他文化資產保存的所有人、使用人及管理人,著手進行身邊古蹟歷史建築的日常管理維護工作,善盡保存維護的職責,特編印優良個案輯出版。

藝湛登-111年重要傳統藝術保存者紀念專輯(4張光碟)

藝湛登峯「111年重要傳統藝術保存者紀念專輯」收錄四位人間國寶影像紀錄片,包含游禮海的細木作、莊武男的傳統建築彩繪、江賜美的布袋戲、鄭榮興的客家八音。為彰顯對國家層級保存者之尊崇,並提升各界對於文化資產的保存觀念,爰以保存者為對象,呈現其技藝特色、重要代表作品及傳統藝術生涯之成就與貢獻,留下珍貴影像紀錄。

杏壇生涯 黃秀政口述訪談紀錄

黃秀政教授為中興大學歷史學系教授,並曾擔任國立中興大學文學院院長等職,研究領域包含臺灣史、方志學等。本書為黃秀政教授口述訪談紀錄,共分十一章,分別為黃秀政教授出生與國校/初中階段(1944-1960)、省立嘉義師範與實習/服務時期(1960-1966)、大學與實習/服役時期(1966-1973)、從碩士班到博士班時期(1973-1987)、興大歷史學系主任時期(1987-1993)、興大主任秘書/臺中夜間部主任時期(1993-1998)、興大專任教授時期(1998-2001)、興大文學院院長時期(2001-2004)、興大院長卸任之後時期(2004-2009)、興大教授退休之後時期(2009─)、斷弦餘生(2019─)與附錄等,以黃秀政教授人生各階段與職務的轉變進行劃分。從中可看到黃教授對待人生的態度始終為「與人分享,全力以赴」,其不僅僅在學術與教育場域盡己所能、無私奉獻,更無畏艱難,為中學臺灣歷史教育奠定基礎,並為地方史留下豐富的志書。

澹養天龢—黃羣英書藝紀念展[精裝]

本專輯共收錄黃羣英109件作品,分為四個章節:「翰墨情緣」、「篤志好學」、「泮山閑居」、「處世養和」。除了策展人的論述外,專輯中亦收錄了國立臺灣藝術大學林進忠教授的短文,並附有黃羣英的年表紀事以及由吳吉祥先生整理的常用印等,希望能保存並記錄黃羣英豐碩的書藝成果、紀念其書藝精神。

戰後臺灣政治案件-蘇東啟案史料彙編(全四冊)[精裝]

本書整理近來有關國安情治機關的政治檔案清查成果,搭配軍法審判卷證、黃杰警總工作日記等關鍵史料,藉以呈現戰後1960年代以來最大規模的本土臺獨大案—蘇東啟案的重要檔案史料。本書共分「內線蒐證與逮捕行動」、「黨政軍特與偵辦方向、「談話與偵訊」、「起訴、初審及覆判」、「『高級關係』之處理」、「各方反應與關切救援」、「考管與監控」等七個單元。

墨作‧墨像‧「非」書法:東亞書藝的當代性性

本書共收入八篇論文、二篇演講提要,分別就不同的面向,分析與討論當代書藝的發展。華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長就「飛墨橫山」開館國際展的策劃理路,闡述當代書藝發展的地景輪廓;國立臺灣藝術大學蔡介騰教授以禪意思維為例,說明東亞的古典精神如何轉用為現代書法家和藝術家的創作靈感,進而成為當代書藝的重要內涵之一;日本大東文化大學河內利治教授比較現代重要學者對書法術語的解釋方法,分析這些解釋如何形塑現代書藝的美學思想;東海大學李思賢副教授探析書法表演活動與行為藝術的關聯;書法教育月刊社長蔡明讚盤點現代書藝的風格來源;國立歷史博物館蔡耀慶研究員則探討漢字藝術的邊界;佛光大學李建德副教授以問卷調查書藝創作者的背景與創作理念;國立臺南大學林俊臣助理教授,則企圖以後設視角處理現代書法語境的困境。

臺灣書藝新契機:1949渡海書家特展[線裝]

本書共收入26位典範書家、書畫名家、學者書家,分就不同面向,討論1949 年前後大陸渡臺書家之特質及成就。本書之特展由國立屏東大學視覺藝術學系藝術講座教授黃冬富擔綱策劃,前國立臺灣師範大學國文學系副教授杜忠誥擔任策展顧問,從26 位具代表性的渡臺書家,依照他們的多重身分與養成背景而來的不同書藝面貌,規劃選件與分區展示。渡臺書家的影響深入臺灣社會,在地方民間及文教界吸引眾多的書法愛好者。本次展出之36件精選作品,除了本館典藏之外,尚有多件首次曝光的私人藏品。期待以展覽作為橋樑,串連民間收藏,一同促進書藝在當代的延續與創新。

寧靜時光:療癒走訪全臺28處宗教國定古蹟

本書藉由輕鬆的筆觸、美好的圖片,透過筆端與鏡頭來傳達作者如何感受28處國定古蹟。以寧靜時光作為書名,旨在呈現宗教的本質,引領讀者進入祥和的宗教氛圍,再輔以療癒走訪的副標,希冀讀者藉由閱讀或親訪,獲得身心療癒的功能。寺廟、教堂、祠堂等,作為建築空間,是建築藝術、傳統工藝的載體;作為生活場域,是宗教信仰、無形文化傳布與傳承的發生處。本書兼具感受性與知識性,貼近讀者,輕鬆活潑,易讀好讀,期待將屬於全民的文化資產能親切又有趣地呈現在民眾面前。

多元的吐納:穿梭於臺灣文化公共領域

文化資產保留與否、文化認同的衝突、多元文化意識的抬頭、差異團體平權的倡議等等,讓文化議題成為公共討論的焦點。因此,闡釋與探討臺灣的文化公共領域、構築包容多元差異的公民社會、強化審議民主與溝通理性,在當前社會實有相當的重要性。 本書特別聚焦於臺灣文化公共領域的多元表述與實踐經驗,並分為兩大主題: 第一、多元差異與文化公共領域:關注族群與性別差異如何構築新的公共領域論述、對話機制如何形成,以及利益團體與權力運作之間的關係。 第二、多元實踐與文化公共領域:臺灣社會如何創新實踐新的模式,進行文化公共領域、理性溝通與審議民主的個案分析。 我們殷切盼望累積更多與文化公共領域相關之立場觀點、理論驗證和政策評估,持續提供臺灣社會更多面向的政策對話、溝通議題,並保障弱勢權力者的公共參與、深化多樣差異的認知,共同為臺灣文化公共領域的多樣性努力! (※此書為「藝術管理與文化政策」系列書)

行我之間:蘇明華陶藝創作展/藝術薪火相傳—第12屆臺中市美術家接力展

藝術家蘇明華老師,曾任台灣陶藝學會理事長,作品曾榮獲全省美展入選、大墩美展優選、台灣國際金陶獎入選等殊榮,今年度入選第12屆臺中市美術家接力展,展覽主題為「行我之間」,透過陶藝展現蘇明華老師眼中大自然之美,以及對內在心靈的探索與體悟。蘇明華老師投入陶藝創作多年,對於自然生態及寫實質感有精確的掌握,並結合人生體悟賦予作品更深的意涵。老師期望藉由創作讓土壤以另一種方式呈現生命,並融合寫實與抽象技法呈現「見山是山,見山不是山」的意境,同時也能觸發人們對生活細膩的感受與思考。

蔡篤釗書藝創作展/藝術薪火相傳—第12屆臺中市美術家接力展

從小生長於書香世家的蔡篤釗,年少時曾學習過雕塑,而後全心投入書法研學,於家鄉清水開設書藝畫廊,為地方藝文發展貢獻諸多心力。蔡篤釗擅長書寫經文、詩詞,字形多變,各體兼擅,行筆穩健,字裡行間充滿真情,表達內在沉靜追求生命真理。此次展出內容多元,涵蓋泥金書法、楚牘帛書、木簡、竹簡、陶器鑄刻等,希望透過書體結合對人生的體悟,帶給觀者新的啟發與感動。

新北城市繪本系列套書(共5冊)[精裝]

新北市文學推廣與出版五年旗艦發展計畫,自2017年規劃執行,至2022年已如期完成五冊新北城市繪本,分別是第一冊《啟程˙雲遊新北》的新北地景之旅,第二冊《轉角˙新北練習曲》的新北人文之旅,第三冊《蛙愛˙活水新北˙金鶴》的新北河川生態之旅,第四冊《金夕˙窩在新北》的礦業文化之旅,以及第五冊《回望˙當我們同在新北》的新北歷史鯨奇之旅。

回望‧當我們同在新北[精裝]

《回望.當我們同在新北》作為新北城市繪本系列最終章,特別運用描圖紙翻頁複影、交疊的效果,製造前後對照式的故事線、形成有連續性的動態感,一篇篇「出外人的新故鄉」的故事,交錯切換著過去與現在的對比。將新北市以大地之母之姿,幻化成一隻海翁,時而沉潛於碧綠綠的山巒之中,時而悠游於白粼粼的波濤之間,娓娓講述一段段從好久好久以前,在她眼前翻飛的故事,自渡過黑水溝為始,而聚焦在新北的變幻流動,即使跨越不同的時間,那些來到她身邊的每一個人、每一隻動物和每一株植物,都蒙受她溫柔而綿長的關愛與祝福。

美術高雄2022:抽象高雄

《抽象高雄》呈現的是藝術家以「形容詞」取代「地理名詞」,來描繪心中所感受的高雄;跳脫過往對於高雄或者所在地的敘述性觀察,轉向藝術家對身處周遭環境的反思與萃煉。展覽的中心概念為「城市」,透過藝術家的作品看到城市的獨特性格與魅力,以及多年來居住在此生活的感受。藝術家以抽象作為創作的方法,以高雄作為主題的對象,所創造出來的城市印象,在主觀與客觀之間以及各個世代藝術家在面對城市的面貌,也有各自表述的形式。更有趣的是,觀察發現,藝術家的抽象是在具象寫實之外的變形,因應時代與環境所產生的藝術體。我們可以不用再以西方主義理論下的抽象觀念來檢視高雄藝術家的抽象創作。這自成一格的抽象高雄,是想像也是情感的延伸。

光—臺灣文化的啟蒙與自覺

展名以「光」為名,回應一百年前知識份子如何在黑暗的時代中仍懷抱勇氣,感知那幾近不存在的光,並心懷信念向前奔馳。在高雄展延伸企畫的部分,邀請臺灣美術史研究學者蔣伯欣博士主筆論述,與高美館團隊共同策劃具南方觀點的《光》風景,除了承續原有的展覽內容,也再提借高美館、國美館、南美館以及李石樵美術館等典藏作品加入展出陣容;此外,高美館亦藉由「大南方多元史觀特展室」南方觀點下的「關鍵典藏」回應此展探索的臺灣文化啟蒙樣貌,並見證文協引領的文化運動在1930-1960年代對南臺灣的影響,期使譜出屬於南方的新文化軸線。

織品文物專有名詞圖典

從1980年代起,推行文化資產保存政策至今,臺灣的文化資產修復與保存逐漸茁壯,但是主要發展方向仍以建築古蹟與書畫等為主,織品文物的修復與保存仍待進一步發展。有鑑於此,本書接續2010年《織品服飾紙質文物保存專有名詞類編》的基礎,進一步擴充織品文物專有名詞詞彙。本書將成為博物館從業人員、收藏家和學生的參考工具書,並以初階使用者為導向,內容涵蓋織品相關的基本名詞、織品文物材質結構鑑別、文物狀況檢視、文物保存科學及文物維護修復等方面之專有名詞。為符合臺灣博物館界在織品相關藏品蒐藏的特性,特別加入臺灣原住民、傳統織物及宗教用品相關條目,以增廣使用者的層面。

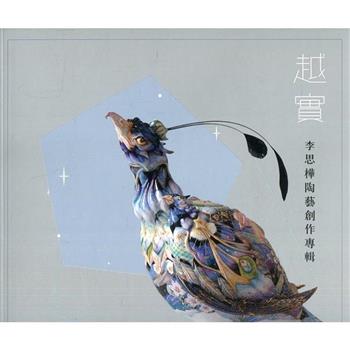

越實:李思樺陶藝創作展

李思樺老師是馬來西亞人,現職為陶藝創作者。她畢業於台北教育大學藝術與造型設計學系、台南藝術大學應用藝術研究所碩士,曾於美國阿肯色大學擔任駐校藝術家,並榮獲《台灣陶藝獎》陶藝創作獎首獎、第三屆《台灣青年陶藝雙年展》台灣青年陶藝獎等,得獎經歷豐富。本次「越實-李思樺陶藝創作展」展出李老師細緻優雅,具豐富想像的獨特風格之作。在創作表現上,她試圖嘗試各種不同的造型與複雜的燒窯技術,明確地掌握釉上彩、釉下彩的技巧。李老師為精進創作,追求作品的更多可能性及完整性,曾向身懷絕技的大師們學習多元的創作表現方式。她曾赴日本京都向入江ヒロ子老師學習清水燒,向林發權老師學習赤繪、粉彩和新油彩,向王宣文老師學習西洋瓷繪,這些豐富的資歷,使她的作品呈現出融會貫通東方文化與西方文化的陶瓷特質,成就出她的個人風華。李思樺的作品靈感來自對動物的幻想,超越真實卻又似曾相識,創造出屬於她幻想世界的「神獸」。李老師表示:「創作以人偶、擬人化神獸、器物及縟飾等複雜元素構成了我的匱乏。面對想要圓滿的慾望,產生生理和心理上的匱乏感,生理是生存、存在的慾望,心理是追求美好未來的慾望。」她將繁複冗長的創作過程視為一種自我精神治療的過程。李老師的作品以各種類型的「獸」作為造型,並且加入了「器物」的型態,在「獸」與「物」之間進行拼接、融合,兩種樣態一動一靜,在相對的差異中,尋求平衡化一的美。「獸」在每個文化裡有不同內涵,且具符號的象徵性,經歷史的更迭進而發展出庇佑、方位等的符號圖像。「器物」承載著功能性、儀式性,甚至包含回憶及情感。李老師對於不同文化的內涵、多元信仰的觀察融入作品的創作中,透過超越現實型態的「神獸」,賦予新的樣態與詮釋,帶領觀者進入她的異想世界「超越現實,越趨真實」,創造她自己的圖像符碼,另闢蹊徑。觀賞李老師的作品,相信一定會對她一層又一層細膩而豐富的彩繪及俏皮可愛卻又不失華麗的造型所驚豔。陶藝創作是一門環環相扣的藝術,每個步驟皆不能失誤,藝術家必須掌握各種特性的土、不同燃點的釉藥、燒窯溫度等多元知識,尤其李老師的作品更需每個環節精準的規劃,兼顧造型、紋飾與色彩,十分難得。本次展覽呈現李思樺老師的創作實踐,藝術創作的旅途是她自我超越以及堅持。歡迎大家前來欣賞一場揉合藝術與工藝的美學饗宴。

文化部文化資產局年報2021[軟精裝]

2021年初夏,國內疫情升溫,中央流行疫情指揮中心提升全國至三級警戒,藝文產業再次遭受重擊。文化部借鑒前年經驗,迅速因應,展開「紓困4.0」,本局第一時間受理申請,核發紓困款項,輔導協助有形文化資產場域與無形文化資產工作者穩定基本生計。於疫情趨緩後,本局復投入辦理文化資產藝文振興活動,重啟展演舞台,創造工作機會,於推廣中凝聚保存共識,在演出裡傳承文化美學,發展文化資產永續發展新模式。在疫情考驗下,本局加快文化資產數位轉型腳步,優化「國家文化資產網」、「水下文化資產資訊網」等入口網站功能,提供更優質的數位服務與資料整合。在文化資產數位保存方面,更未停下腳步,2021年以非破壞性檢測技術,定位國定古蹟維生管線配置圖,提供實用資訊,完善日常維護管理及修護作業。本局自2017年起推動「再造歷史現場計畫」,落實文化治理,連結歷史想像,於2021年取得可喜的階段性成果,各縣市政府專案計畫陸續完工結案,並迭獲「2021國家卓越建設獎」、「110年度國史館臺灣文獻館獎勵出版文獻書刊獎」、「文化部第45屆金鼎獎」及「德國紅點產品設計大獎」等獎項肯定。文化資產承載著這片土地的歷史記憶與地方情感,見證各族群文化傳統,無形文化資產之傳承,尤能彰顯地域獨特性與多元性,2021年本局配合「重要傳統藝術暨文化資產保存技術保存者授證典禮及特展」,以新增13名保存者、1個保存團體之藝術成就及作品為主軸,呈現國寶藝師生涯,彰顯國家尊崇之美意,提升各界文化資產保存觀念。而各項保存傳承活動,仍持續耕耘,不因疫情而中止,使大眾能更深入尊重及欣賞各族群傳統藝術之文化特色與內涵。在原住民族文化資產方面,2021年本局協助進行「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會和解小組」文化資產議題相關工作,發布「原住民族重大歷史文化事件空間紀念補助作業要點」,以有效保存族人空間記憶,同時推展原住民族小米文化傳統知識、部落口述傳統、國寶及重要古物等相關溯源研究及傳承推廣,帶動原住民族文化復振。文化資產是全民共享的寶藏,也是各族群交會融合的珍貴紐帶。在政府與民間共同努力下,必能攜手前行,走出文化資產保存更寬廣的未來。

在家玩!意想不到的工藝課

配合2022臺南市無形文化資產特展「我的作品未完成」展覽活動,規劃適合學齡兒童閱讀的互動式學習手冊,以淺顯有趣的圖文設計引導小朋友認識本市傳統工藝與專業職人。1.以淺顯文字介紹臺南傳統工藝以及學習手冊中使用的工種2.帶領小朋友了解藝師接案後如何思考作品的布局、構圖、人物造型3.提供組合元素,讓小朋友發揮創意,化身藝師實際操作

出發吧!神獸動物園之旅

為一本遊戲體驗書,將文資處過去調查中與動物有關的主題以童趣的方式呈現,帶領大小朋友遊覽傳統信仰的神獸動物園。書中內含9個小遊戲、2條散步路線,西羅殿主祀廣澤尊王,正殿左右壁剪黏為人間國寶王保原作品,三川殿水車堵為已故剪黏大師葉進祿作品;三川殿與正殿龍柱石雕則為分別為張木成、施天福作品,是二人在1965年對場施工之作。《出發吧!神獸動物園之旅》中不僅設計找尋西羅殿工藝的小遊戲,更規劃一條串起五條港周邊廟宇的散步路線。

多元文化繪本第二輯(10本繪本、2本教學指導手冊)

本套書包含製作10本繪本故事書、2冊教學指導手冊。故事係以中英日越印泰緬7國語言同時呈現,介紹日本、韓國、俄羅斯及印度等4國之飲食、服裝、藝術文化、民俗文化、節慶、童話與傳說。

多元文化繪本東南亞篇教具(手偶)

為鼓勵教師進行故事教學,設計1組10個手偶教具,並提供繪本教學活動設計、各國相關文化介紹、學習單等教學資源的教學指導手冊,期盼教師充分使用,帶給學生生動活潑的多元文化學習。

多元文化繪本 東南亞篇(10本繪本、2本教學指導手冊)

此套多元文化繪本系列套書包含十本繪本故事書,二冊教學指導手冊,及一套教學手偶(另售),故事係以中英日越印泰緬七國語同時呈現。策劃理念乃以兒童學習中心的教育哲學,催化新住民發揮母國文化的主動參與度,遵循兒童文學、文圖創作藝術的創作理念,進行創作實踐,以豐富多元文化教育素材,涵養國民的多元文化觀。文圖內容規劃,從兒童學習的視域,涉及個體內在心理空間、家庭、學校和社會場域間的多元文化議題,涵概泰國、越南、緬甸和印尼等東南亞國的童謠、童話、節慶、飲食、服飾、居住環境和產業等多樣性內涵。繪本名稱:四個木偶、小星星、大象我愛你、聰明的鼷鹿、好圓好圓的月亮、潑水過新年、不一樣的分享日、這兩個人在做什麼、狗與太陽、回外婆家

硯畊留痕:郭芳忠書法創作展作品集

本書收錄「硯畊留痕—郭芳忠書法創作展」展出內容。本次展出以行草書為主的書法創作,以行書為主、以草書為輔,布局上為七分行書搭配三分草書。呈現熟練潤秀、飛舞風流、筆精墨妙之美,書寫內容取材於古典詩詞的名言佳句及郭芳忠自行創作的文言雅句。

傳統建築木質彩繪修護作業手冊

本手冊面對臺灣累積近二十年來傳統建築木質彩繪實務,彙整自縣市政府、保存修護專業從業人員、古蹟保存規劃建築師、傳統工藝匠師與專家等相關人員寶貴意見,同時輔以國際文化資產修護原則與施作技術觀念,整理出彩繪修護工作可能面臨之各項程序,包括行政流程、作業項目與後續管理等階段作業參考範例,有助提供修護相關產業、行政部門及所有權人等相關人士溝通討論之語彙,未來期能順利推動傳統木質彩繪修護工作之執行,以有效保存臺灣珍貴的本土文化資產。

傳統建築彩繪調查作業手冊

本手冊旨在建置傳統建築彩繪調查各階段工作基礎作業流程與相關參考表單,例如建築空間內之彩繪編碼方式、損壞圖典、檢視登錄作業、科學檢測分析與紀錄技術規格化等,傳統建築彩繪雖有個案特殊性,但在調查上可有一個廣泛運用的方法。期能提供古蹟古物保存從業人員及相關業務等單位參考運用,為後人留下臺灣傳統建築彩繪文化資產的詳實歷史紀錄。

2021桃園市立美術館年報

桃園市立美術館作為城市藝文空間裡的重要基地,以現當代藝術為主軸,致力桃園藝術與美學教育的發展。本書記錄桃園市立美術館2021年各項業務推動實績,透過展覽、教育推廣、徵件美展、典藏、研究與公共關係等相關篇章,與大眾分享美術館的年度成果。

不經意的相遇-吳麗雲彩墨創作展

自幼生長於鄉村的吳麗雲,喜愛鄉間風光的自然樸實,無論是山野光影、田園景緻、花草樹林都是她創作的題材。吳麗雲透過巧妙排列各項自然元素,並從腦海中從「心」觀看來產生對美感的體悟。此次展覽希望讓觀者體會「一花一草一世界」,小小生命蘊藏著許多生機和內涵,大自然有其歷盡艱辛的成長,默默承受風吹雨打、日曬雨淋,偶然有隻小小蝴蝶翩然而至,喜歡上這些,不經意的相遇。

終年喃喃自語/中年男難自語-王南人創作展

藝術家王南人老師,畢業於彰化師範大學美術系研究所創作組,現於豐陽國中擔任美術教職。王南人老師自6歲時開始學習書法、素描及水彩,習畫之路接觸各類不同媒材創作,今年度入選第12屆臺中市美術家接力展,展覽名稱為「終年喃喃自語/中年男難自語」,此次展出距離上回個展已13年之久,希望透過展覽,呈現出老師在奶粉尿布轟炸的日常生活之餘,仍堅持撿拾零碎時間在畫布前耕耘,拼湊出屬於自己的繆思世界。王南人老師作品以精緻的水墨筆法結合衝突美感,搭配魔幻且生動的氣息傳達內心強烈的意志,展現他對生命的體悟,而觀者也會因為不同的人生經歷觸發不同的想像,產生更多互動性,老師的作品充滿想像力,提供非常豐富的藝術樣貌,同時引起大家反思生命本質。

111年全國美術展

「111年全國美術展」參賽類別包括水墨、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、攝影、新媒體藝術及綜合媒材等共11類,經過各類評審委員縝密的初、複審評審作業,評選展出金、銀、銅得獎作品33件、入選作品92件,以及曾榮獲「免審查獎」之傑出藝術家,包有含書法、篆刻、膠彩、版畫、雕塑等共六位參與展出;此外,本屆篆刻類劉冠意女士及版畫類黃得誠先生,更因連續三年獲得同一類項前三名,獲頒「免審查獎」以彰顯其傑出表現之榮耀。綜觀本屆作品老將持續精進、新秀展露頭角,展出作品展現了每位藝術家之個人經驗、探索生活環境、觀察城市樣貌甚至是社會性議題等不同面向的體驗與視點,從作品間的美學風尚與文化串流,探索臺灣社會脈動與美學潮流的深層連結,充分展現了臺灣豐沛的創意能量,亦可微觀近期臺灣美術創作的風格取向與表現趨勢。

![陳懷澄先生日記(八)一九二五年[平裝] 陳懷澄先生日記(八)一九二五年[平裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20178/2017830195446/2017830195446m.jpg)

![陳懷澄先生日記(八)一九二五年[精裝] 陳懷澄先生日記(八)一九二五年[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20278/2027830195599/2027830195599m.jpg)

![冷不防(隨書附別冊)[精裝] 冷不防(隨書附別冊)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217384628/2025217384628m.jpg)

![藝湛登-111年重要傳統藝術保存者授證專輯[軟精裝] 藝湛登-111年重要傳統藝術保存者授證專輯[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20254/2025410318949/2025410318949m.jpg)

![澹養天龢—黃羣英書藝紀念展[精裝] 澹養天龢—黃羣英書藝紀念展[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20294/2029430137955/2029430137955m.jpg)

![戰後臺灣政治案件-蘇東啟案史料彙編(全四冊)[精裝] 戰後臺灣政治案件-蘇東啟案史料彙編(全四冊)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330307652/2027330307652m.jpg)

![臺灣書藝新契機:1949渡海書家特展[線裝] 臺灣書藝新契機:1949渡海書家特展[線裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20194/2019410022258/2019410022258m.jpg)

![新北城市繪本系列套書(共5冊)[精裝] 新北城市繪本系列套書(共5冊)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217392951/2025217392951m.jpg)

![回望‧當我們同在新北[精裝] 回望‧當我們同在新北[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217392821/2025217392821m.jpg)

![文化部文化資產局年報2021[軟精裝] 文化部文化資產局年報2021[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20254/2025410317997/2025410317997m.jpg)