卑南鄉志(上下冊)((上冊附光碟)[精裝]

本鄉志之纂修,旨在收集整理地方長期發展的軌跡,保存紀錄本鄉重要的歷史事蹟,讓大眾透過本鄉興革演變的歷程,更加認識瞭解地方的發展脈絡與文化特色,並提供主政者未來施政之參考。

我國高等教育因應少子化及國際化相關政策與問題之探討專案調查研究報告

由於我國未來人口將持續呈現負成長,少子女化現象首當其衝之一為教育體系,國民小學不得不以減班因應,少子化的浪潮終將撲向高等教育。面臨此種趨勢,監察院為探究問題之嚴重性,試圖提出解決途徑。

汗水與鹹水,流在血液裡的海洋: 蝶艾瓦選輯

本書收錄特蕾西亞.基烏亞.蝶艾瓦(Teresia Kieuea Teaiwa)在其短暫卻卓越的學術與創意生涯中,儘管未能完成、卻已對學術界造成深遠影響的作品。這些作品展現她在太平洋研究、原住民研究、文學研究、戰略研究和性別研究等多個領域的豐厚遺緒,涵蓋的主題從軍事主義、旅遊業、政治延伸到教育學等各個層面。此外,本書還收錄蝶艾瓦的詩作。許多蝶艾瓦的作品對學術界產生深刻且長遠的影響。她最具影響力的貢獻,或許是對太平洋研究的推動,這是個新興的跨學科領域,具有獨特的學術目標與特色。在本書幾篇收錄自重要期刊和書籍章節的文章裡,蝶艾瓦清晰地界定了太平洋研究的核心要素,並提出此一領域的教學與學習策略。

原住民族公共政策全書

本著作由Sheryl Lightfoot 與Sarah Maddison 兩位教授主編,收錄了多位國際學者在不同領域的觀點,從多方層面深入探討原住民族公共政策的困境與限制。透過對具體問題的剖析,使讀者看見全球原住民族如何在不同政治體制下奮鬥與實踐,並洞悉原住民族與國家之間複雜而動態的關係。文字裡亦映照出原住民族政策的制定,應以尊重為前提,並朝向更具對話性的模式發展。

臺灣原住民原始藝術之硏究

以「原始藝術」為核心探討專著,除了宮川次郎的《臺灣の原始藝術》外,佐藤文一的《臺灣原住種族の原始藝術硏究》具有時代意義,亦即本書《臺灣原住民族原始藝術之硏究》的原文譯作,其對臺灣原住民族原始藝術進行理論性分析,歷史學家松田京子認為本書是對臺灣原住民原始藝術「嘗試予以系統化的研究,可謂集此潮流之大成」。佐藤文一於1923年抵臺,爾後任教於臺北帝國大學豫科,憑藉其學術身分與研究環境,得以廣泛接觸、蒐集臺灣原住民族藝術相關文獻與資料。佐藤文一全面整理1944年以前臺灣原住民族原始藝術的多語文研究成果,加以統整分析並呈現各原住民族藝術的整體面貌,具重要學術價值。除資料彙整外,佐藤文一更與當時歐美美學與藝術理論進行對話,並同時強調「土俗學」在美學研究上的重要性,深入剖析臺灣原住民藝術與生態環境、社會結構及思想觀念之間的關聯,進而對臺灣原住民藝術在藝術史與美學中的定位提出理論性的詮釋。 總體而言,本書結合美學理論與民族學的觀點,嚴謹探討原始藝術在方法論與理論層面的核心問題,是臺灣原住民藝術史研究中極為關鍵的學術成果。同時,它亦有助於理解日治時期美學思潮如何評估臺灣原住民藝術的價值與地位,是日治時期原住民藝術研究領域的重要基礎文獻。

國內原住民族重要判決之編輯及解析(第五輯)

《國內原住民族重要判決及解析》系統整理近年來與原住民族文化權、狩獵權、財產權與身分權密切相關的關鍵司法案例,透過清晰的法律分析,深入剖析判決背景、法院見解與制度意涵。全書不僅展現原住民族在現行法制下所面臨的結構性困境與實務挑戰,更引導讀者從判例中思索制度改革的可能方向。無論是法律實務工作者、學術研究者,或對原住民族議題有興趣的公眾讀者,都能從中獲得深刻的理解與啟發。

原住民族文獻. 第十四輯(第62期~第65期)[軟精裝]

《原住民族文獻》規劃「專題」、「時事快遞」、「文獻評介」、「老照片講古」、「新書視窗」、「文物掌故」等六大專欄,以電子期刊發行的形式,刊載原住民族各種文獻史料、口述歷史、田野調查、老照片、影音、地圖、手稿、生活器物,以及相關的研究初探、書評及譯述等,並於每年12月彙整該年度電子期刊內容,集結出版紙本。期刊之近程目標,以刊載既有研究成果為主,未來透過持續的累積,期能勾勒一座原住民族文獻的具體架構。

臺灣原住民族文學獎得獎作品集. 114年第16屆

原住民族委員會辦理114年「臺灣原住民族文學獎」迄今已第16屆,本屆作品集收錄本屆文學獎四類組:小說/散文/詩歌/報導文學獎的評審會議紀錄、評語、得獎者作品及得獎感言等,呈現原住民族文學多語交織的書寫能量。

尋循覓密:vuvu的心情密碼[精裝]

這不是一本單純的繪本,而是一場從孩子出發的文化探索。 在排灣族的世界裡,自然從來不只是景觀,而是有名有姓、有靈魂的存在。每一種植物、每一隻昆蟲,都是祖先故事的線索。語言與歌謠,則是這些線索的線,把生命的經驗,一針一線織回我們的記憶。透過圖畫,我們會發現,在排灣族文化中,人的生命與自然是一起跳動的。

MisanoPangcahay i loma’kami:臺灣原住民族家庭語言去殖民化

受到殖民主義長期對原住民族語言的貶低和邊緣化,以及種族主義強加到原住民身上的刻板印象,產生的自卑感與心理創傷,透過代際傳遞到下一代,原住民家長對於在家庭使用傳統語言充滿著疑慮和擔心。儘管臺灣走向多元文化的治理模式,近年來藉由立法肯認了原住民族語言的國家語言地位。然而,語言的等級化以及殖民性導致權力不平等的影響,仍然瀰漫在我們的家庭、學校和社會當中,持續干預原住民族語言復興的進程。本論文與三個分別來自原鄉和都會地區的阿美族家庭,以及跟他們有密切往來的二間學校和原住民族語言課程合作。取徑傳統知識的原住民族研究等方法,探討他們是如何在家庭和學校實施語言去殖民化的教育,並以批判的視角探究原住民族語言振興可能遭遇的困難與挑戰。於此同時,也進一步透過實踐語言去殖民化家庭的案例分析,提出復興原住民族語言的策略和反思,為家庭代際傳承原住民族語言的推展注入貢獻。

112學年度原住民族教育調查統計[附光碟]

原住民族委員會自87年起開始進行「原住民族教育統計調查工作」,就各學年度各類各級學校原住民族學生就學狀況、升學表現,以及各級學校原住民族籍教師比率分佈、原住民族地區學校的現況與需求、原住民族學生族語能力等狀況進行調查,以作為制定有關原住民族教育政策或辦法時的參考,有效改進原住民族教育的品質。

阿美族貓公部落歷史研究

本書主要在探討部落領域、勢力與民族關係、氏族遷移與部落形成、國家進入與區域發展、舊俗、祭儀與宗教、文化復振的意識與行動。 貓公部落現所在行政村為豐濱鄉豐濱村,位於貓公溪與一尾匯合口南岸一處弧形河階上,是豐濱鄉人口最多而密集的一個部落。地理範圍北接望東山,南緣八里灣山,境內有丁仔漏溪與八里灣溪匯流成豐濱溪,流域範圍有貓公、八里灣、丁仔漏等部落。 貓公部落成員組成並非僅只一系,多氏族於不同時期的遷入,讓部落的呈現出包容以及多元性。

原住民族文獻 第十三輯[軟精裝]

《原住民族文獻》規劃「專題」、「文獻評介」、「文物掌故」、「新書視窗」、「時事快遞」、「老照片講古」等六大專欄,以電子期刊發行的形式,刊載原住民族各種文獻史料、口述歷史、田野調查、老照片、影音、地圖、手稿、生活器物,以及相關的研究初探、書評及譯述等,並於每年12月彙整該年度電子期刊內容,集結出版紙本。期刊之近程目標,以刊載既有研究成果為主,未來透過持續的累積,期能勾勒一座原住民族文獻的具體架構。

鄒族獵場、踏查與敘事

本書以嘉義縣阿里山鄉鄒族為例,透過「嘉義縣鄒族獵人協會」實地踏查嘉義縣阿里山鄉鄒族8個部落、13個傳統獵場領域及20位獵人口訪側寫,記錄獵人觀點及生活慣俗,以期呈現傳統狩獵文化以及豐富山林智慧的樣貌。原民狩獵文化以及山林環境生態並置,或對立衝突,或共生共榮,本於「紮根傳統文化,立足現代管理」,使鄒族狩獵傳統與當代狩獵議題、自然生態、獵人與動物之間,和諧共存。 【序】農業部林業及自然保育署 林華慶 署長 原住民傳統智識及文化,不僅是族人與自然長時間互動積累的智慧結晶,更是自然資源永續的重要關鍵。因此 2022 年聯合國生物多樣性公約第十五屆締約方大會決議《昆明-蒙特婁生物多樣性行動框架》第 22 個行動目標即揭示,應尊重原住民和在地社區的文化及其對土地、領地、資源和傳統知識的權利。倚賴山林而生的原住民及山村居民應該是自然資源治理所關注的核心,這也是當前國際森林保育的趨勢。林業保育署早在倡議之先,近年來將山林治理政策與原住民傳統文化揉合,除了記錄及學習原住民傳統智識及山林文化,更搭配當代科學管理,做為森林保育與林業管理的決策根基。這本由本署嘉義分署協同嘉義縣鄒族獵人協會編撰的《鄒族獵場、踏查與敘事》,是原住民傳統智識結合自然資源管理的彙聚精髓。書中涵括了鄒族 8 個部落獵場的實地踏查,有細膩的生態觀察,有生動的經驗語談,有精闢的文化解析,更有動人的回憶往事。每位獵人在山中踏行,皆與山林動植物的變化消長氣息相通,獵場,即是獵者身與靈的延伸。而族人現地觀察野生動物累積的傳統知識,又可和當代的科學監測相互對照,透過不同面向闡述山林資源,恰能彰顯鄒族傳統狩獵智慧以永續 為前提的精神與文化內涵。獵場對鄒族獵人而言,是土地、河川、山林與獵物,也是人與靈的契合相繫。鄒族獵場的故事持續彙集中,本書十餘萬字的故事蒐集僅只是開端,期待未來有更多新一代的獵人持續傳承踏入獵場、留下紀錄,讓鄒族的獵場故事及珍貴的山林智識,成為我們邁向永續山林的圭臬指引。 【序】農業部林業及自然保育署嘉義分署 張岱 分署長 本書《鄒族獵場、踏查與敘事》從 2022 年度起由嘉義縣鄒族獵人協會開始踏查獵場蒐集資料,並由鄒族獵人夫妻檔浦忠勇及方紅櫻主筆,彙整了鄒族 8 個部落 12 條獵場路線訪談部落 20 位獵人,蒐羅族人深厚的山林記憶與狩獵經驗,是嘉義縣鄒族獵人協會近年執行狩獵自主管理計畫的精華之作。狩獵是原住民傳統文化實踐的重要面向,而獵場更是所有狩獵故事開展的核心,透過鄒族獵人協會親自走訪踏查,在獵寮與獵徑中探索狩獵的軌跡,由族人口中傳承獵場的記憶並代代傳承,有故事的獵場才是活的獵場。林業保育署嘉義分署近年透過狩獵自主管理計畫積極參與鄒族獵人協會復振狩獵文化,計畫除了進行獵場故事地圖踏查,也藉由狩獵文化論壇蒐集狩獵文化素材與提供對話平臺,此外更舉辦獵場文化生態體驗營,讓更多年輕族人參與體驗狩獵文化與 einu 的真諦。誠如書中開篇所言,嘉義分署是鄒族獵人的好伙伴,與鄒族獵人秉持著山林資源共管的精神互相合作。本書的出版可視為鄒族狩獵自主管理越趨成熟的重要里程碑,也可作為當代狩獵文化與山林管理共存共榮的明證。 【序】嘉義縣鄒族獵人協會 浦珍珠 理事長 嘉義縣鄒族獵人協會自 2018 年 5 月 4 日正式成立,在農業部林業及自然保署嘉義分署輔協助推動的試辦「狩獵自主管理」計畫下,協會成立以來在培力族人做了許多的努力,透過傳授傳統狩獵知識課程與實作體驗來傳授狩獵文化,期能找回鄒族狩獵文化相關知能,並實踐在現今進行狩獵的行為上。雖然已經有了初步的成果,但原住民族狩獵文化因著環境的變遷、族人生活型態的改變及種種法律的限制下,原住民狩獵文化相關的知能仍逐漸消失在歷史的洪流中。自 2022 年開始協會為因應狩獵區域環境變遷及傳統家族獵場式微,且想更進 一步了解現代獵人狩獵的區域範圍及探訪各獵場故事,協會幹部進行了當代獵場的踏查工作,用實際行動走進八個部落(特富野、里佳、達邦、山美、新美、茶山、來吉、樂野)的獵場,透過各部落獵人的引路及講述獵場事蹟,由協會工作人員記錄,彙整了許多的山林地名及獵場故事,更透過空拍機輔助,記錄獵場山林美麗的樣貌及軌跡圖記錄獵場路徑,資料蒐集可說是費盡千辛萬苦且難能可貴。 持續兩年的當代獵場踏查及狩獵故事的彙整,今年總算完成了出書工作目標,身為協會理事長的我除了感謝農業部林業及自然保育署與嘉義分署,在狩獵自主管理培力計畫經費上的支持與指導外,本書能夠出版,首先要感謝的是一路陪伴走完八個部落的工作伙伴。首先最要感謝的是浦忠勇、方紅櫻兩位,有了您們的提點才會有這本書的企劃與執行,再加上兩位不只是承擔聆聽獵人說故事、訪談獵人,還要做文字撰寫與編輯工作,這本書故事能有這麼豐富且引人入勝的內容,都歸功於兩位的斐然成章。另外也要感謝浦少年、浦晨松兩位協助空拍機及軌跡圖的記錄,讓我們走進各部落山林的足跡都能被看見,並且透過熟稔的空拍技術,將獵場山林樣貌呈現更清晰完美。還有負責攝影工作的王富民,雖然起初您對狩獵場域陌生且不習慣露宿山林,但即便如此,您仍克服了種種,跟上大家的步伐,並捕捉許多獵人在獵場神龍活虎的精彩畫面及獵場美麗的景緻,增添了書本編排上的內涵。感謝負責本書插圖的浦晨軒,您用那熟稔的繪畫技巧及細緻的思維,繪製了許多神話傳說故事裡的人、事、物活靈活現,增添了書本質感且豐富色彩。 最後要感謝吳翊豪總幹事,在出版書籍前處理行政業務所付出的辛勞。這本書的出版實屬不易,除了感謝以上人員之外,八個部落中陪同引路的獵人們更是功不可沒,在這裡就不一一敘名。總之這次能夠跟著獵人腳步走入八個部落獵場踏查,雖然總是被催促的步伐而走到筋疲力盡,但這將是我人生中最美好的經驗及回憶,更是嘉義縣鄒族獵人協會亮麗的成果。 & &

Sano``Amisen ita a somowal我們一起說族語[精裝]

營造族語友善使用環境,行政機關應該扮演領頭羊角色,要帶頭做起,並協助民間共同推動,才有可能提升族語使用的機會及場域,形成大家說族語的風氣。基此,身為原住民族委員會主任委員,深覺應該由自身做起,因而開始在重要的集會及活動場合,尊榮的使用自己的族語致詞或報告,即使是出席總統、行政院院長在場的活動,到立法院報告或備詢,甚至是國際性研討會或活動,個人也都堅持應該使用自己的族語致詞。

臺灣原住民族文化園區富谷灣區民族植物

本書籍以本園區富谷灣區民族植物,配合本中心推動臺灣原住民族文化園區申請「環境教育場域認證」,並推廣原住民族植物90種。本手冊之出版,即希望擴展原住民族知識的領域視野,結合文化與環境教育的議題,讓大眾更了解原住民族帶給台灣的文化多樣性。

臺灣原住民族土地流失的真相與和解[精裝]

為落實政府推動原住民族歷史正義及轉型正義政策,總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會土地小組於2017年成立,調查梳理原住民族土地流失過程及相關個案,呈現臺灣原住民族遭受土地剝奪所受到的不正義樣貌、歷史原因以及和解協商政策建議,並希望以出版的形式作為社會溝通的基礎,提供予社會各界參考。

原住民族的歲時祭儀[軟精裝]

本書透過深入淺出的文圖向國人介紹原住民族的歲時祭儀,內容包含各族歲時祭儀時節、文化意義、禁忌及分布區域,另宣導歲時祭儀放假規定,呈現臺灣多元族群的特色,建構大眾對臺灣這塊土地的認知,並培養大眾欣賞與尊重多元文化的包容態度,促進原住民族文化的傳承與發展。

太巴塱Faki和Fayi的部落生活記憶

2022 年花蓮區農業改良場藉由找回原力綱要計畫,與花蓮縣在地團隊– 牛犁社區交流協會、太巴塱社區營造協會以及嗨嘿哇社區全人關懷協會合作,一同走入太巴塱部落,辦理了「植物貼布畫」系列工作坊,透過訪談、及布畫創作方式,引導部落的耆老們回顧記憶中印象深刻之植物使用方式,來盤點部落逐漸流失的傳統農耕和飲食文化等知識。本書不僅是一次文化的記錄,更是一次對於部落智慧和傳統農耕文化的珍貴回顧。希望透過這些生動的故事和布畫,能激發大家對於土地、對於生活的熱愛,並促進對於阿美族文化的理解與尊重。

原民之眼:19世紀首批原住民日本遊歷[精裝]

本書改編自1897年擔任領隊的臺灣總督府技師藤根吉春帶領鄒族、魯凱、泰雅、布農4族等10位臺灣原住民族領袖前往日本參訪長崎、門司、宇品、神戶、名古屋、東京、橫須賀、大阪等地之各項傳統與現代化工商業、學校、軍事設施、射擊演訓,行程總計29日之報告書,出版之目標在於使讀者以繪本的形式認識臺灣史。

112年原住民族就業狀況調查

透過調查統計,蒐集臺灣地區原住民族人口之質、量、勞動力特性,及就業、失業、非勞動力構成等資料,自民國98年9月起,將原住民族就業狀況調查改為每季調查一次(3月、6月、9月、12月),定期公布失業數據及相關調查結果,以建立長期觀察之完整時間數列資料,提供完整的趨勢分析,並整合行政院主計總處的「人力資源調查」資料,比較分析原住民族與全體民眾就失業情形,瞭解失業率之波動係導因於社會結構因素、個人因素亦或是全球性的經濟因素;透過歷年的比較,可瞭解原住民族就業狀況趨勢變化。

滿載前行:原住民族委員會2016-2023施政成果與展望

2016年8月1日原住民族日,總統蔡英文代表政府向原住民族道歉,使臺灣成為亞洲第一個為過去殖民政府及威權統治對原住民族道歉的國家,也因此引領了整體國家政府及主流社會的改變。本專刊係為記載原住民族委員會在2016至2023年間就原住民族語言文化、健康照護、土地權利回復、基礎建設等各項政策或措施之推展成果,並以族人小故事記錄相關政策受惠者的心聲,呈現機關施政真實有感的成果。

臺灣原住民族音樂的研究:比較音樂學的考察[2冊合售/附光碟/軟精裝]

民族音樂學最初被稱為比較音樂學,在20世紀中葉開展了以全世界為範圍的民族學田野調查工作。作者呂炳川教授正是在這樣的學術背景中,進行研究並發展其學問。民族音樂學研究相當重視田野工作,呂教授走訪全臺各族部落,透過錄音及攝影等專業技能,採錄大量的原住民歌謠樂曲,建構出扎實豐富的田野調查資料。本作為呂教授於1966–1972年期間的踏查成果,完整展現出其對臺灣原住民族音樂的觀察與分析。開篇先介紹研究方法並淺談原住民族文化,描繪出其研究及調查對象的輪廓。接著列舉各族具代表性的歌謠,藉此分析各族的音樂文化特徵。第二篇根據Sachs的分類法逐一介紹各種樂器,不僅詳細說明臺灣原住民族由古至今的使用情形,也與世界上其他民族進行比較,體現出彼此之間的關連與特點。在第三篇中細細探討音組織、節奏、旋律等方面系統性地論述臺灣原住民族的音樂特徵。最後綜合本作論述,以對音樂方面的綜合性觀察,推展出獨特的族群分類,有別於普遍的形質文化、人類學、語言學分類。不僅對原住民族音樂研究而言是一大進展,同時對整體原住民族研究來說,也不失為一嶄新觀點。

Pa``imaray Madadotos 原權推手 承先啟後

述寫過去90年代原住民族運動的起承轉合,並將原民會八年(2016-2024)重大政策背後的決策過程與成果,向族人及全國民眾提出說明。2016年蔡英文總統道歉原住民族的歷史正義與轉型正義正式啟動後,相關政策的推動已有顯著的成果。此外,在行政院和立法院的大力支持下,政府逐步採取尊重原住民族意願的政策。未來的原住民族政策將朝著正確的方向穩健推進,實現民族平等、共存共榮的目標。

1895六堆茄苳腳保臺戰役[軟精裝]

本中心於109年度辦理「1895年乙未戰爭-茄苳腳戰役調查研究計畫」挖掘、紀錄乙未戰爭屏東境內路線並探討戰爭對於客家族群之影響,同時保存客家重要歷史記憶,而為讓研究成果得以廣為文化推廣與加值應用之目的,特辦理出版印製計畫,以利推廣閱讀。

原住民族部落歷史研究理論與實務[上.下冊/軟精裝]

本書由總統府資政孫大川(Paelabang Danapan)先生擔任主編,邀請原住民族部落歷史研究領域經驗豐富的學者,集結其構想與實務,從各個角度分析呈現部落歷史研究撰述的面貌,透過各種理論及實際操作的研究視角,拓展原住民族部落歷史研究的深度及廣度,並提供讀者進一步瞭解原住民族研究及其知識體系建構的歷程。本書由總統府資政孫大川(Paelabang Danapan)先生擔任主編,邀請原住民族部落歷史研究領域經驗豐富的學者,集結其構想與實務,從各個角度分析呈現部落歷史研究撰述的面貌,透過各種理論及實際操作的研究視角,拓展原住民族部落歷史研究的深度及廣度,並提供讀者進一步瞭解原住民族研究及其知識體系建構的歷程。

鳥行之徑:毛利及其玻里尼西亞祖先的壯闊航程

本書作者安德魯.克勞(Andrew Crowe)以其生動的筆觸,融合了紮實的學術研究與多元觀點,講述史前階段人類遷徙最為廣泛且迅速的幾個階段,透過400多幅地圖、圖解、照片及插圖,帶領讀者以鳥的視角,俯瞰多變的海洋,從文字裡映照出南島民族祖先們,如何展現航海技能與適應生存、創造的非凡勇氣。

穿越當代與過去的傳統太平洋領袖

本書揭示了太平洋區域包括密克羅尼西亞聯邦、斐濟、馬紹爾群島、羅圖馬、索羅門群島、塔納托拉查、東加、萬那杜、西薩摩亞以及紐西蘭等13個太平洋社會中,傳統領袖與國家之間的適應關係。內容中主要以探討傳統領袖代表的定位與價值,以多元的觀點進行比較與辯證,帶領讀者反思傳統領袖在當代政治局勢下的轉變、生存與發展。

臺東原鄉部落創意風味餐競賽食譜

為推廣原住民族飲食文化特色,帶動區域樂活農業發展,本場於112年9月27日假財團法人東區職業訓練中心舉辦「臺東原鄉部落創意風味餐競賽」活動,規劃以「小米」為主題食材,連結部落故事元素與在地農業遊程,期望為臺東部落產業注入創新活力,創造農業生態旅遊的多元價值。

沿河向海找母語:阿美族漁獵文化調查與小小解說員洄游解說行動成果手冊

2020年「沿河而上找母語」計畫開始與屏東霧台的魯凱族合作,至今已邁向第四年,合作的族群也陸續擴展到排灣族、鄒族和阿美族。計畫執行從各族漁獵文化及淡水魚族名的調查記錄、耆老漁獵生命經驗的訪談,到與部落學校、在地社群共同產出「地方本位」的STEAM行動展示箱及教案,最後透過小小解說員的培訓,將這些內容留在部落持續傳承,此歷程已逐漸形成一套成熟的運作模式。今年團隊來到花東地區與阿美族部落合作,並選定臺灣東部第一大河川「秀姑巒溪」作為調查對象,和以往比較不同的是,過去調查都鎖定在溪流的中上游河段為主,而這次則從上游延伸到河口,從富里鄉的吉拉米代部落出發,沿途經過玉里鎮織羅部落、瑞穗鄉奇美部落,最後到達豐濱鄉的靜浦、港口與貓公部落,此一路徑也為計畫展開了新主題「沿河向海找母語」。因為各河段的生態環境差異,各自形成不同魚種適合生存的棲息地,因此這次在調查各部落溪流魚種的過程中,雖然同是阿美族,部落之間不一定會認得或聽過彼此的魚種;另一方面,即便各部落溪流段都有同一種魚,也會因為魚種的習性或特徵給予不同的傳統名稱,漁獵方式也會因著溪流地形、魚種特性發展出差異性,這也是今年調查過程中重要且有趣的發現。儘管此趟調查路途相當遙遠,但是最令我們感動的是,所有參與的部落學校、耆老和在地社群夥伴給予本計畫許多的協助與支持,攜手產出行動展示箱、成果影片和手冊,其中包含學生錄製的魚種族語發音教材、部落耆老的漁獵文化分享、傳統漁具和漁法介紹等,透過內容的記錄與保存,結合開放式教育資源形式,將這些能量留在部落,未來回歸到地方觀點進行詮釋時,就能持續發展出更具有部落特色的教案,朝向真正在地化的文化深耕與傳承。

教育部第八屆原住民族語文學獎作品集[附 DVD]

教育部第8屆原住民族語文學獎入選作品共34篇,分別為現代詩11篇、散文8篇、短篇小說5篇、翻譯文學10篇。包含原住民18種語別及其他南島語系本土語言(巴宰語、噶哈巫語及西拉雅語)3種,計21種臺灣南島語系語言。

111學年度原住民族教育調查統計[附光碟]

原住民族委員會自87年起開始進行「原住民族教育統計調查工作」,就各學年度各類各級學校原住民族學生就學狀況、升學表現,以及各級學校原住民族籍教師比率分佈、原住民族地區學校的現況與需求、原住民族學生族語能力等狀況進行調查,以作為制定有關原住民族教育政策或辦法時的參考,有效改進原住民族教育的品質。 &

原住民族文獻 第十二輯[軟精裝]

《原住民族文獻》規劃「專題」、「文獻評介」、「文物掌故」、「新書視窗」、「時事快遞」、「老照片講古」等六大專欄,以電子期刊發行的形式,刊載原住民族各種文獻史料、口述歷史、田野調查、老照片、影音、地圖、手稿、生活器物,以及相關的研究初探、書評及譯述等,並於每年12月彙整該年度電子期刊內容,集結出版紙本。期刊之近程目標,以刊載既有研究成果為主,未來透過持續的累積,期能勾勒一座原住民族文獻的具體架構。

RamiS 溯源:TIAAT臺灣國際南島藝術三年展

原發中心於112年辦理首屆TIAAT台灣國際南島藝術三年展(Taiwan International Austronesian Art Triennial),希冀透過原住民族藝術的連結、論述與建構,探索與看見臺灣及國際各地原住民文化藝術的未來性。並於展覽期間發表展覽專書,共同書寫展開系統性的建立台灣觀點之原住民族南島藝術史之歷史工程。

112 年度全國原住民族行政會議實錄112tastu tai-uan takissilzan tu muampuk palipaitasan

8月1日為我國「原住民族日」,原住民族委員會於112年8月1日在高雄展覽館舉辦「112年度全國原住民族行政會議」邀集中央與地方原住民族行政事務機關,回顧過去7年原住民族政策成果,就現況與未來政策發展交換意見,共同保障原住民族權益發展。

推動原住民族文化健康站座談會會議實錄

原民會自2022年7月24日至10月29日利用假日,走進原住民族地區及都會區,辦理14場次「原住民族文化健康站政策座談會」,聽取地方政府及執行單位對原住民族文健站政策的建議,以精進及提升對原住民族長者照顧服務品質,讓政策更貼近部落長者需求。本次座談會除確實記錄每位參與者的發言引為圭臬外,後續亦轉請相關權責機關積極處理。

111年原住民族就業狀況調查

透過調查統計,蒐集臺灣地區原住民族人口之質、量、勞動力特性,及就業、失業、非勞動力構成等資料,自民國98年9月起,將原住民族就業狀況調查改為每季調查一次(3月、6月、9月、12月),定期公布失業數據及相關調查結果,以建立長期觀察之完整時間數列資料,提供完整的趨勢分析,並整合行政院主計總處的「人力資源調查」資料,比較分析原住民族與全體民眾就失業情形,瞭解失業率之波動係導因於社會結構因素、個人因素亦或是全球性的經濟因素;透過歷年的比較,可瞭解原住民族就業狀況趨勢變化。

太平洋諸島百科事典[精裝]

《太平洋諸島百科事典》原著是由已故的印度裔斐濟歷史學家布里‧拉爾(Brij V. Lal)與從事圖書出版多年的紐西蘭編輯凱特.芙瓊(Kate Fortune)共同主編,歷時10年,於2000年出版,至今近22年,仍為太平洋區域相當具代表性之百科事典;本書以「自然環境」、「原住民族」、「歷史」、「政治」、「經濟」、「文化」等主題,最後以「島嶼概況」,彙集200名學者在太平洋區域玻里尼西亞、美拉尼西亞及密克羅尼西亞地區所進行之研究成果,呈現太平洋各島面貌。

2022 MAKAPAH美術獎得獎作品專輯[全兩冊/精裝]

台灣原住民文化內斂深厚,在藝術表現上有著獨特的審美共性,舉凡自祭典規範、生命禮俗乃至圖騰精神等中均可見一般,在其朗朗自在的外表下,動人的文化內涵更值得細細探究。原住民族委員會自2013年開始著手籌辦「MAKAPAH美術獎」,而阿美族語「MAKAPAH」一詞代表著「美、帥、漂亮、讚嘆」之意,以其作為美術獎之名,意在邀請大家一起走入原鄉,一同探索原住民文化中的精彩,進而藉由攝影及繪畫等藝術形式,記錄原鄉真實的生活型態,共同發掘原住民族豐沛的文化內涵。本書收錄2022第9屆MAKAPAH美術獎得獎作品,透過藝術的形式將原住民族文化紀錄、保存下來,讓更多民眾透過作品看見不一樣的原住民族文化的美好之處。

老人的話:卑南族卡大地布的歷史敘說

本書與中央研究院民族學研究所2009年出版的《知本卑南族的出草儀式:一個文獻》,以及2022年出版的《祭師、治療者、薩滿?: 卑南族卡大地布之巫pulingaw》,是一系列三本關於卑南族知本╱卡大地布部落的專書,同為安東博士(Anton Quack)整理出版自費道宏神父(Rev. Patrick Veil)及山道明博士(Dominik Schröder)在卡大地布部落所調查蒐集的資料。不同於前兩本書以卡大地布社會文化制度的民族學紀錄及分析為主,輔以儀式禱詞和部落耆老的訪問紀錄。本書是以卑南族卡大地布人的口述歷史為主體,完整轉寫記錄耆老們以族語述說的29篇,關於起源、遷徙、與荷蘭人等外族或與鄰近卑南部落的來往、以及各家族源流等的故事。關於本書的編譯,我們將從語言的角度簡述中文版出版的意義,另結合卑南語的語彙、語法結構分析,補充說明從原著出版至今,我們所觀察到的一些語言改變,並簡要介紹卑南語與其他臺灣南島語之間的關係及卑南語方言之間的差異。若說語言是對於文化瞭解是一把重要的鑰匙,那麼本書的出版極具有學術與應用的意義。

國家、環境治理與原住民族的文化實踐

全書共9章分成兩大單元。第一單元「國家與環境治理」有5章,集中在國家政策與環境治理議題的不同面向。從清代、日治與戰後至今不同時期的國家政策所導致原住民族土地權的移轉,由部落集體所有權轉至國家林地或是個人所有,原住民族的獵場流失導致狩獵文化斷層,山田燒墾型態生業方式轉成小米旱田,繼而是水稻水田。無不牽動到原住民族生態環境的改變與相關傳統文化的轉變。近年拜國家頒布推行的「文化資產保存法」內的「傳統知識與實踐」之賜,蘭嶼的「水源水渠與水芋田系統」或能有幸得以恢復與保存。第二單元「原住民族文化實踐」有4章,關於族群性與當代文化實踐的不同議題。族群內部的年輕一代運用流行音樂與網路音樂,呈現族語傳承並實踐族群性。戰後因土地與環境使用而「被都市化」南勢阿美社群,其傳統生命經驗又如何與當代資源互相結合轉譯,揉雜成為花蓮地區特有的城鄉原住民生活風貌。居住在屏東沿山地區平埔族馬卡道族,清代以來,漢化頗深,近年正名運動之後,恢復許多平埔族飲食、服飾、文化與宗教儀式,儀式實踐引領族人對於傳統文化的認同。煤源部落的傻瓜農夫提供自然生態教育農園,讓來訪者學習泰雅文化以及品嘗泰雅飲食,摸索部落經濟發展的策略。

沿河而上找母語:鄒族漁獵文化調查與小小解說員洄游解說行動成果手冊

國立海洋生物博物館與中山大學教育所合作,於2020 年與魯凱族部落小學共同設計結合科學與原住民漁獵文化的「魯凱族淡水魚 STEAM 行動展示箱」,第二年延續「沿河而上找母語」科學教育計畫,與排灣族多所部落國小合作,擴增臺灣淡水魚「一魚多語」的成果並帶入多所學校巡迴教學。2022年新增位在曾文溪上游的阿里山鄒族部落,擴增鄒族漁獵文化,並由本館協助三個族群四所部落小學培訓小小解說員,於臺灣科學節回到海生館對民眾進行解說行動,建立學生的自我認同和族群文化意識,從高山到海洋,期望他們能夠「洄游」部落,承擔傳承文化與守護家鄉環境的責任。

原住民族文獻第十一輯(第50期~第53期)[軟精裝]

《原住民族文獻》規劃「專題」、「文獻評介」、「文物掌故」、「新書視窗」、「時事快遞」、「老照片講古」等六大專欄,以電子期刊發行的形式,刊載原住民族各種文獻史料、口述歷史、田野調查、老照片、影音、地圖、手稿、生活器物,以及相關的研究初探、書評及譯述等,並於每年12月彙整該年度電子期刊內容,集結出版紙本。期刊之近程目標,以刊載既有研究成果為主,未來透過持續的累積,期能勾勒一座原住民族文獻的具體架構。

110學年度原住民族教育調查統計(附光碟)

原住民族委員會自87年起開始進行「原住民族教育統計調查工作」,就各學年度各類各級學校原住民族學生就學狀況、升學表現,以及各級學校原住民族籍教師比率分佈、原住民族地區學校的現況與需求、原住民族學生族語能力等狀況進行調查,以作為制定有關原住民族教育政策或辦法時的參考,有效改進原住民族教育的品質。

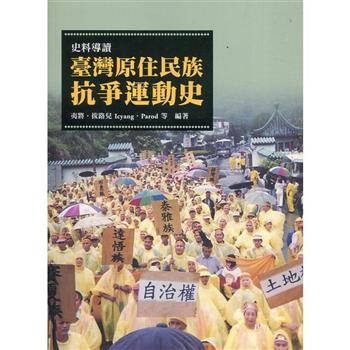

史料導讀:臺灣原住民族抗爭運動史

原住民族委員會與國史館於2008年合作出版之《台灣原住民族運動史料彙編》上下兩冊、四大篇章合計1,140頁,史料內容豐富,自出版以來,儼然已成為研究臺灣原住民族抗爭運動不可或缺之重要著作。為使讀者更易瞭解臺灣原住民族抗爭運動的史料軌跡,重新校對及修訂《臺灣原住民族運動史料彙編》上下兩冊之四篇導讀,將原書之引言彙整出版《史料導讀:臺灣原住民族抗爭運動史》,以簡易明瞭的方式,搭配原運史料圖片,帶領讀者認識從1980年代開始蓬勃發展的原運歷史。本書四篇導讀包含「原住民族運動的興起」、「原運一貫的目標:正名與自治」、「土地就是生命:還我土地」、「迎接自治的基礎:催生原住民族專責機關」,代表原住民族權利抗爭的四大主題及目標:「正名」、「自治」、「土地」及「催生原住民族專責機關」,讀者可於各篇引言中,了解何以當時的原住民族或用筆桿、或以抗爭走上街頭的方式,促成原住民族的覺醒,並帶動一波又一波的原運,亦可透過這四篇的導讀指引,進一步閱讀《台灣原住民族運動史料彙編》上下兩冊中浩瀚的史料,更深入瞭解原住民族運動的歷程。

太陽卵‧陶甕‧百步蛇:qecilu nua qadav,djilung,vulung (排灣語) Sun-eggs,clay pot,hundred-paced viper (英語)[精裝]

《太陽卵.陶甕.百步蛇》將台灣南部排灣族盛傳的太陽卵神話,透過繪本作最真實的反映,展現出原住民自己觀點的繪畫。繪者運用排灣族獨有的代表性色調、元素來描繪太陽卵神話。對於排灣族而言,神話不是遙遠的傳說,也非童言童語的存在,而是與現代人的生活契合在一起。全書特別以排灣語、中文、英語三語來呈現,不僅要傳達「太陽卵神話與我們同在」的精神,也企圖向太平洋國家展現台灣原住民族文化所蘊含的深厚力量。《太陽卵.陶甕.百步蛇》一書共有五個部分,頭尾呼應,採取「沒有一個完整的太陽卵神話」的表現手法;這種刻意呈現「不完整故事」或「故事多面貌」的構想,迥異於市面上的改寫童話作品。繪本內有「長達270公分」的拉頁,一氣呵成地展現神話故事的流傳;同時藉由小小人物的旁白,透露大家對神話的各自解讀,提高了趣味性;亦收錄了11則集結自台灣原住民文化研究中提到排灣族神話內容的故事。「將神話與現代人的生活連結在一起」是貫穿全書的主軸,《太陽卵.陶甕.百步蛇》除了能展現排灣族傳統文化與民族發展的關係,也能讓讀者在閱覽或是親子共讀的過程中,細細品味排灣族太陽卵神話的不同風貌,是一本能夠一讀再讀,不斷翻閱且值得珍藏的繪本。

原運 Saki ``imar a demak no Yin-cu-min-cu.[附3片光碟/精裝]

記錄台灣原住民族在各個不同時期間為爭取族人權益及正名之民主運動。

![卑南鄉志(上下冊)((上冊附光碟)[精裝] 卑南鄉志(上下冊)((上冊附光碟)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330303654/2027330303654m.jpg)

![原住民族文獻. 第十四輯(第62期~第65期)[軟精裝] 原住民族文獻. 第十四輯(第62期~第65期)[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360122658/2025360122658m.jpg)

![尋循覓密:vuvu的心情密碼[精裝] 尋循覓密:vuvu的心情密碼[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218558745/2025218558745m.jpg?v=0c8af)

![112學年度原住民族教育調查統計[附光碟] 112學年度原住民族教育調查統計[附光碟]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20152/2015290098185/2015290098185m.jpg?v=1ad6c)

![原住民族文獻 第十三輯[軟精裝] 原住民族文獻 第十三輯[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360119825/2025360119825m.jpg?v=fdcdb)

![Sano``Amisen ita a somowal我們一起說族語[精裝] Sano``Amisen ita a somowal我們一起說族語[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20280/2028031109705/2028031109705m.jpg?v=1bda7)

![臺灣原住民族土地流失的真相與和解[精裝] 臺灣原住民族土地流失的真相與和解[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20255/2025540117603/2025540117603m.jpg?v=1a87f)

![原住民族的歲時祭儀[軟精裝] 原住民族的歲時祭儀[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360118453/2025360118453m.jpg?v=da0bd)

![原民之眼:19世紀首批原住民日本遊歷[精裝] 原民之眼:19世紀首批原住民日本遊歷[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330339837/2027330339837m.jpg?v=0912b)

![臺灣原住民族音樂的研究:比較音樂學的考察[2冊合售/附光碟/軟精裝] 臺灣原住民族音樂的研究:比較音樂學的考察[2冊合售/附光碟/軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20191/2019190015969/2019190015969m.jpg?Q=89530)

![1895六堆茄苳腳保臺戰役[軟精裝] 1895六堆茄苳腳保臺戰役[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20173/2017330337490/2017330337490m.jpg?v=a63ce)

![原住民族部落歷史研究理論與實務[上.下冊/軟精裝] 原住民族部落歷史研究理論與實務[上.下冊/軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360117401/2025360117401m.jpg?Q=d6736)

![教育部第八屆原住民族語文學獎作品集[附 DVD] 教育部第八屆原住民族語文學獎作品集[附 DVD]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20186/2018630614670/2018630614670m.jpg?Q=f5d64)

![111學年度原住民族教育調查統計[附光碟] 111學年度原住民族教育調查統計[附光碟]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20152/2015290096471/2015290096471m.jpg?v=2bd07)

![原住民族文獻 第十二輯[軟精裝] 原住民族文獻 第十二輯[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360116329/2025360116329m.jpg?Q=37d95)

![太平洋諸島百科事典[精裝] 太平洋諸島百科事典[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20277/2027700001319/2027700001319m.jpg)

![2022 MAKAPAH美術獎得獎作品專輯[全兩冊/精裝] 2022 MAKAPAH美術獎得獎作品專輯[全兩冊/精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217551433/2025217551433m.jpg)

![原住民族文獻第十一輯(第50期~第53期)[軟精裝] 原住民族文獻第十一輯(第50期~第53期)[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360112031/2025360112031m.jpg)

![太陽卵‧陶甕‧百步蛇:qecilu nua qadav,djilung,vulung (排灣語) Sun-eggs,clay pot,hundred-paced viper (英語)[精裝] 太陽卵‧陶甕‧百步蛇:qecilu nua qadav,djilung,vulung (排灣語) Sun-eggs,clay pot,hundred-paced viper (英語)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630462812/2028630462812m.jpg)

![原運 Saki ``imar a demak no Yin-cu-min-cu.[附3片光碟/精裝] 原運 Saki ``imar a demak no Yin-cu-min-cu.[附3片光碟/精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360118033/2025360118033m.jpg?Q=09e17)