鄭南榕獄中日記[軟精裝]

本書係臺南區農業改良場113年度各項農業科技研發及農民服務推廣成果,主要單元包括農業氣象與作務生產、作物改良科、作物環境科、農業推廣科、鹿草分場、朴子分場、斗南分場、義竹分場、推廣與學術研究、農民暨消費者服務、研發成果與智財權績效、行政部門(人事室、主計室、秘書室)等。

金門將軍學校:將軍建校紀實

金門特殊的以駐地將軍為名的「將軍學校」,其建校背景乃民國47年,受當時金門防衛司令部胡璉將軍之命,因而成為中華民國教育史上唯一僅有,舉世罕見的將軍戰地興學「活史證」。本口述歷史專書之編印出版,也在為那個風雨飄搖、兩岸仍有砲彈呼嘯往來的特殊戰地年代,留下「將軍建校」的歷史紀錄。

葫蘆依樣 鹿港金銀廳格扇書畫雕刻專書 金銀再現[軟精裝]

本書是以彰化縣政府所指定的一般古物「鹿港金銀廳格扇」為主軸,介紹李松林大師唯一設計之木雕屏風,該格扇設計以三面木刻並有雕飾之格扇,正面帕金反面漆銀。格扇為木作結構,上有雕刻圖飾,上堵木雕中並襯以底布,李松林大師邀請鹿港當時書畫名家現場丹青揮毫其上;整組格扇以雕刻及書畫並存也同時結合工藝與文學,凸顯出格扇雅緻的藝術氣息,在窗櫺有限空間裡見證了鹿港精 湛 雕 刻 技 藝 及 鼎 盛 文 風 間 的 流 動 。

臺灣攝影家 黃永松Huang Yung-sung[精裝]

透過攝影鏡頭,黃永松將六〇年代萌發的反抗與創新精神、七〇年代民間文化與習俗的關懷、八〇年代古蹟救援運動的熱忱,乃至當代生活與技術的批判精神,堅定地延續至今,熱情不減。《ECHO》的影像內涵與《漢聲》的民間系譜,在在展露他對攝影概念與藝術創造的深刻思索,以及對民俗文化的傳承使命。黃永松以人文角度系統性地報導民間與文化,為報導攝影帶來了嶄新面貌,同時也奠立開創性的地位,更為民間傳統文化攝影累積豐碩可觀的珍貴成果。

茗茶秋毫:南投縣傳統手工製茶文化

南投縣是全台重要的茶葉產區,南投縣政府於民國108年率全國之先,將「傳統手工製茶-鹿谷烏龍茶、名間埔中茶」登錄為「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。早期傳統手工製茶全依靠人力手工,並須配合天候,過程包含地方社群與自然環境的互動,發展出專業知識與技術。本書為南投縣政府文化局透過口述歷史調查研究,將公告認定的鹿谷烏龍茶保存者蘇文昭師傅、名間埔中茶保存者陳茂淳師傅的製茶流程,及過去鹿谷、名間兩地傳統茶農的製茶生活,以文字方式留下紀錄。

大溪大禧:大溪人的第二個過年[精裝]

《大溪大禧》以大溪六月廿四遶境文化為基礎,採集慶典習俗與故事,以及傳承超過百年的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」,讓我們一起透過大溪大禧,聽聽聖帝公的故事!

從天上掉下來的三張神奇紙

故事內容為乞丐阿木認為自己不該一直當個乞丐,因此他不斷找尋工作,想要跳脫乞丐的行列。在一次偶然的機緣下,阿木拾獲三張從天上掉下來的神奇紙。這三張神奇紙不但帶來一連串的驚喜,也改變了阿木的人生。

黃德河的蓪草紙花世界

黃德河先生為宜蘭縣傳統藝術-紙屬工藝-蓪草花藝術之保存者,本書除欣賞黃德河先生生前,手作蓪草紙花作品外、也介紹蓪草紙花與臺灣產業之淵源,並透過黃德河先生的口述訪談,瞭解到宜蘭舊城從日據時期、光復之後,居民生活及蓪草紙花產業發展之過程。

風起05—前空軍桃園基地設施群「05警戒區 」開館誌[線裝]

本書以風起05為題,訴說跑道頭過往的輝煌戰績,探討文化資產與博物館園區的願景,從戰備用途到文化展演,警戒機庫角色的轉變,體現了空間再生,就如同探索文化資產再利用的無限可能般,它將與無數的下一代共同展翅翱翔。

第13屆臺灣總督府檔案學術研討會論文集

第13屆臺灣總督府檔案學術研討會於2024年8月29、30日在本館文獻大樓舉行。本次研討會聚焦於「日治時代臺灣規畫與治理」,試圖從文獻史料、檔案中,探索日治時期政府對臺灣的規劃與治理實況。本專輯收錄此次研討會發表的11篇論文,另6因投稿其他期刊等因素,不予收錄。 11篇論文依其發表場次編輯,這些文稿都是目前學者專家針對此次研討會提出最新個人研究成果,於會後彙編專輯出版,以提供有志研究臺灣史人士參考。

奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程_我們的島嶼之海[精裝]

在人類世環境危機的背景下,藝術扮演著連結自然、科技與人類之間深層對話的角色。本次巡迴展覽「奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程」(Olafur Eliasson: Your curious journey),不僅是一場感官與思想的探索,更是臺北市立美術館透過藝術介入回應當代議題的重要行動。這是藝術家奧拉弗.埃利亞松於臺灣的首次大型個展,展覽打造出一個多層次的空間,使藝術得以在體現、經驗、感知、氣候行動與超越人類中心觀點的脈絡中,於自然與人造環境之間擔任媒介角色。我們期盼本展能促進全球與在地觀點之間的連結與關懷。 展覽「你的好奇旅程」集結藝術家生涯中的經典與新作,旨在強調觀眾的主體性,同時反映人類對世界持久不衰的好奇心。從《美》(Beauty)的彩虹景象到《冰河的最後七天》(The last seven days of glacial ice)對氣候變遷議題的深刻凝視,喚起觀眾對環境共生的思索。《漂流指北針》(Adrift compass)將冰島海岸漂流木與地磁定位,恆指向北;《地震儀對距離的證言》(The seismographic testimony of distance)以藝術品運輸過程的顛簸記錄,思考全球物流足跡如何成就藝術的旅程。《被活動定義的物體(當時)》(Object defined by activity (then))、《生命沿線而生》(Life is lived along lines)、《單色房間》(Room for one colour)、《多重影子屋》(Multiple shadow house)將視覺感知與物體或人體的運動敏感地聯動。設置於美術館公共空間的《循環扇》(Ventilator)和《立方結構的演化計畫》(The cubic structural evolution project)兩相對照,引人思索複雜系統的恆常變化。此展覽詩意地轉化藝術家對世界的深邃情感,同時細膩且深刻地反映環境變遷與人類行為之間的交互作用。 本次展覽專輯有賴與藝術家工作室密切討論,試圖拓展藝術所能含納的理想境界,並以「旅程」的概念作為貫穿全文的主軸。專輯副標題「我們的島嶼之海」(our sea of islands)援引太平洋思想家艾培力.郝歐法(Epeli Hauʻofa)之觀點,他主張島嶼並非孤立分散,而是透過海洋彼此連結。這樣的視角呼應本書對跨物種、跨文化與跨地域流動的探索。臺灣社會學家張君玫人類與非人生命之間的深層糾纏,引用達爾文的自然選擇理論,挑戰以人類為中心的觀點,揭示跨物種共創在當代藝術與生態思考中的潛能。另一方面,作家徐振輔則透過一位移工與鳥類的相遇,檢視語言與認同之間的交會,呼應臺灣作為太平洋邊陲島嶼的歷史潮流。兩篇文本並置對話,提供多元的觀點與敘事回響,進一步指涉「旅程」一詞在全球遷徙與生態變遷不斷移動的地景中,所蘊含的多重意涵。兩者同時激發觀者的想像開放性,並更新我們對錯綜複雜的生命網絡的意識,深刻呼應本展的核心精神。

金門囡仔.神

是該出版了!前輩老師諄諄話語仍猶 於 耳 都已經 準備 籌備超過七年了吧 。或許, 唯有 經歷過諸多迂迴的 「 故事 」 ,這本 《 金門 囡仔 神 》 在我心中更能顯得價值非凡 。關於 《 金門 囡仔 神 》 的二三事,初初僅是要點出島嶼所在的地點 罷了 ,爾後,於本人筆尖所流露的,那是種冀望的呼喊,呼喊流浪他鄉的在地人士,呼喊曾來過金門遊玩的旅客,呼喊仍掛在我們心中的,那處、那位、那座,仍存在仙洲浯江的,金門的囡仔。起初會來到金門,是服役水兵期間 (筆者父祖輩曾於 8 23 炮戰擔任海軍艦艇兵) 。第二次來金門,是因為施行計劃的機緣,要來調查離島的現況,猶記得彼時,筆者將離島金門、馬祖和澎湖的風景,譬喻為火 島、霧島以及石島的意象,最主要的原因是因其特殊的地理特色。第三次來到金門,總和前兩次的經驗,促使我要來書寫出關於 《 金門 囡仔 神 》 的精氣神,如何透過新詩的文 類來表達出,我對離島這片土地,最深最深的讀後感。《 金門 囡仔神 》 詩集大部分的內容,有得獎的詩篇、有刊在《金門文藝》、《中華日報》、《人間福報》、《幼獅文藝》、《文訊》等報章平台,泰半部分係刊在《金門日報》內,於此 我想向這幾位編輯說聲感謝感恩,感謝你們讓我有發表的空間,可書寫出金門除了戰爭、風獅爺、高粱酒外,內在不一樣的金門風貌。喊曾來過金門遊玩的旅客,呼喊仍掛在我們心中的,那處、那位、那座,仍存在仙洲浯江的,金門的囡仔。起初會來到金門,是服役水兵期間 (筆者父祖輩曾於 8 23 炮戰擔任海軍艦艇兵) 。第二次來金門,是因為施行計劃的機緣,要來調查離島的現況,猶記得彼時,筆者將離島金門、馬祖和澎湖的風景,譬喻為火 島、霧島以及石島的意象,最主要的原因是因其特殊的地理特色。第三次來到金門,總和前兩次的經驗,促使我要來書寫出關於 《 金門 囡仔 神 》 的精氣神,如何透過新詩的文 類來表達出,我對離島這片土地,最深最深的讀後感。《 金門 囡仔 神 》 詩集大部分的內容,有得獎的詩篇、有刊在《金門文藝》、《中華日報》、《人間福報》、《幼獅文藝》、《文訊》等報章平台,泰半部分係刊在《金門日報》內,於此 我想向這幾位編輯說聲感謝感恩,感謝你們讓我有發表的空間,可書寫出金門除了戰爭、風獅爺、高粱酒外,內在不一樣的金門風貌。

那段難忘的歲月:浯鄉人物專訪

今年或許是我最難忘的一年,我的第十七本書《那段難忘的歲月——浯鄉人物專訪》,終於在111年春天整理完畢,即將出版面世,與讀者們見面了﹗當然,還有一件大囍事,那就是大女兒在即將邁入虎虎生風的虎年前夕,也就是去年農曆牛年的十二月十二日,終於完成了人生的大事。因男方父母長期居住台灣,對金門的民情風俗不甚瞭解,從覓屋、布置、入住到婚禮的規劃……等等,全由我一手處理。為了賞女兒一個幸福的夙願,除由男方提供喜餅分送給親朋好友外,一切繁文縟節全免。夫妻更砸下百萬籌辦婚禮與歸寧宴,男女雙方親友數百人齊聚一堂,在紅龍餐廳上、下樓層,共同見證歷史的一刻,為女兒獻上永恆的祝福。祝福他們夫妻幸福美滿、白頭偕老,當然,還必須早生貴子,讓我與外子早日抱孫,當起人人羨慕的阿公和阿嬤。因為,人生沒有什麼比女兒尋覓到幸福的歸宿更美好的。四個孩子的終身大事,完成了四分之一,還有四分之三待努力。在忙完長女的婚事後,即刻進入新書《那段難忘的歲月——浯鄉人物專訪》的整理工作。這些年來、我以一年一本書的目標和讀者見面,鍵盤不中斷,只為一個美麗的夢想,在有生之年,好好為島鄉留下一個值得歌頌的紀錄。書寫人物專訪,已成了個人獨特的風格,放眼現今,有如此恆心的作者並不多見,慶幸自己還能守著一個不變的理想,而且又有《金門前鋒報》提供版面供我發揮。在這本書即將面世的當下,我必須以一顆誠摯之心,感謝顏恩威社長長年的鼓勵和支持。回顧在去年的新書發表會上,有一位文壇資深美女問了一個令人深思的問題,她看我如此一年一本的書寫進度,以一對訝異的眼光問我是否賺了很多﹖我回答她說:很多有意義的事物比金錢重要,尤其是得來不易的名聲與形象,遠遠超過一張張綠油油的鈔票﹗感謝金門這塊土地給我創作的能量,感謝鄉親提供那麼多的故事讓我書寫,往後的人生歲月,我仍然會一步一腳印,往我熱愛的文學境地走下去,直到永遠………。

老兵故事:悲壯的歲月

本書係繼「老兵憶舊」之後,以老兵為主題的作品。當年大撤退時雖多達官顯貴、富商,以及後來飛黃騰達者,但這些都不在本書的記述範圍之內。本創作只為凸顯一群由少年到老年,最基層、最弱勢、最默默無聞的老兵,在與台灣共存亡的悲壯歲月裡,他們也只是大時代中的小人物,就像是過河卒子,聽令行事,經歷過百般劫難,奉獻出寶貴的青春和生命,同樣也是這個時代的犧牲者。

金門歷史建築導覽《第一冊》

金門歷來非常重視中國傳統所特具的「宗族文化」,源自儒家孝道思想的宗族文化,一直普受金門人的重視,金門有190座以上的各姓氏大、小宗祠,其中經公告為歷史建築者就有11處;閩南民間信仰的寺廟9處、基督教堂1處,另有4處墓葬,都是家族開基祖或具有功績的地方名人之墓。金門長達四十年以上的「戰地」角色,當然會有一些戰地史蹟,如軍事碉堡、紀念碑等,還有既是教育場所也多少戰地分不開的「軍事教育」場所,這些都是金門最寶貴的文化資產,本書文中主要敘述。如建築物主人與該建造物的生活背景有較特殊或較大關係者,則文首會針對當時的時空背景先作簡單的分析,以幫助讀者了解那段時空與該建築物的關係。

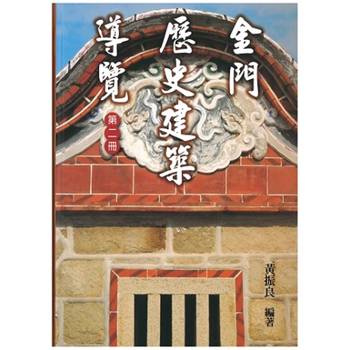

金門歷史建築導覽《第二冊》

金門歷來非常重視中國傳統所特具的「宗族文化」,源自儒家孝道思想的宗族文化,一直普受金門人的重視,金門有190座以上的各姓氏大、小宗祠,其中經公告為歷史建築者就有11處;閩南民間信仰的寺廟9處、基督教堂1處,另有4處墓葬,都是家族開基祖或具有功績的地方名人之墓。金門長達四十年以上的「戰地」角色,當然會有一些戰地史蹟,如軍事碉堡、紀念碑等,還有既是教育場所也多少戰地分不開的「軍事教育」場所,這些都是金門最寶貴的文化資產,本書文中主要敘述。如建築物主人與該建造物的生活背景有較特殊或較大關係者,則文首會針對當時的時空背景先作簡單的分析,以幫助讀者了解那段時空與該建築物的關係。

傳承之美:永恆的蒙藏宗教與藝術

文化部蒙藏文化中心本次以《傳承之美》為展覽主題,串聯「傳承」與「藝術」兩大主軸,不僅梳理宗教文化的源流脈絡,亦呈現宗教文化與藝術創作密不可分的連結。「漢傳佛雕藝術之美」、「藏傳佛教的傳承法脈」、「曼荼羅」及「蒙藏工藝」四個單元展出包括立體雕像、平面唐卡圖像、法器及日常生活配飾等工藝器具,約兩百件宗教文物,隨著不同時代發展演變,每件文物展現各自工藝之美,也蘊含人們對於宗教信仰之虔誠,從展覽入口的十五世紀慈祥柔美的菩薩立像,帶領觀眾展開一場難得的藝術之旅。

花之微境:曾祥軒陶藝與彩繪創作專輯

曾祥軒的創作主題多以「花」為象徵。從彩繪工筆花卉的嚴謹描繪,到寫意筆觸中花朵綻放的神韻,再結合顯微鏡下花蕊與花粉的結構觀察,他將這些微觀元素拆解為單位型,進行量化、解離與重組,創造出可自由伸展、變化方向的花之結構體。這些作品藉由繽紛色彩與律動形構,表現花的向光性與生命力,也象徵其對資訊時代視覺傳遞、記憶儲存與感官互動的反思。此外,曾祥軒將陶瓷雕塑作為媒介,在工藝與藝術之間尋找平衡。花微觀的系列作品中,尖錐體的向光性結構象徵生長與接觸的渴望,球狀漂浮體呼應花粉在空氣中減阻的自然設計;整體架構不僅挑戰陶瓷燒成支撐點的技術極限,也傳達一種克服與飛躍的意象。

國慶閱兵:金門民眾自衛隊

民國64至76年,金門民眾自衛隊連續12年挑選二、三百名男女隊員,接受一個多月嚴格集訓後,派赴臺北參加國慶閱兵大典(其中65年沒有踢正步分列式閱兵,只有軍備車隊展示與花車遊行),展現戰地兒女雄糾糾氣昂昂的威武颯爽英姿,贏得中外觀禮嘉賓讚賞,尤其透過「老三台」電視實況轉播呈現在國人眼前,並傳播到全世界,打響金門名號。 本書訪談年齡53至84歲的閱兵隊員,記述那段「洗冷水戰鬥澡」集訓,到「昂首挺胸閱兵總統府前」的歷史光影

島嶼上的集體記憶:金門獨家報導

紀錄金門2021年8月~2022年7月發生的故事,以單元報導的形式寫下這段時間屬於金門島嶼的獨家記憶,其內容包含戰地事蹟、政策發展、社會現象、歷史文化等。瞭解過去歷史足跡,見證當下起伏經歷,讓世界更多人認識金門,引領新一波文化金門浪潮,為地區注入一股經濟活水。

圖書修護三兩事:一起推開修護室的大門一窺修護世界的神秘面紗[精裝]

阿奇是一名小學生,在一次認識各行各業365行的課程中,認識了書籍修護師這個專業的工作。藉由阿奇與國立臺灣圖書館圖書醫院書籍修護師的引領之下,從修護的大型設備、紙質材料、修護流程及工具,認識常見書蟲、保存方式等,帶領讀者一起暢遊修護室裏的神秘面紗,與圖書修護世界的三兩事。

時代印記:國美典藏常設展[精裝]

「時代印記:國美典藏常設展」立基於本館長期耕耘的典藏與研究,由館內四位資深研究人員與客座學者聯袂策劃,以時代梳理臺灣美術發展的五大階段:「中原流風:臺灣早期書畫」從明清書畫中感知早期臺灣拓墾的衝創精神;「引光顯影:20世紀前期臺灣美術的在地色彩」剖析日治時期藝術家在寫實技法與本土題材交會中,逐步建構出的臺灣藝術之現代視覺語彙。「浪潮與衝擊:1945-1979臺灣美術發展」探索戰後臺灣藝術,如何於多方國際思潮與政治衝擊中創造更多元的藝術內涵;「激撞與反思:1980s~1990s臺灣美術主體性尋探」則關注解嚴後藝術家如何透過嶄新媒材、行動與觀念藝術,解構傳統體制,開創實驗精神與自由意志;最後,「交融與重構:2000~全球視野與數位浪潮」則聚焦於當代藝術家如何回應全球化與數位媒體環境,並重新思索臺灣藝術在全球文化發展中的獨特定位。

![鄭南榕獄中日記[軟精裝] 鄭南榕獄中日記[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20278/2027830236360/2027830236360m.jpg?v=87df1)

![葫蘆依樣 鹿港金銀廳格扇書畫雕刻專書 金銀再現[軟精裝] 葫蘆依樣 鹿港金銀廳格扇書畫雕刻專書 金銀再現[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20193/2019330009360/2019330009360m.jpg)

![臺灣攝影家 黃永松Huang Yung-sung[精裝] 臺灣攝影家 黃永松Huang Yung-sung[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20295/2029590011720/2029590011720m.jpg)

![大溪大禧:大溪人的第二個過年[精裝] 大溪大禧:大溪人的第二個過年[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330303364/2027330303364m.jpg)

![桃園文獻的實踐與展望:2024桃園學[軟精裝] 桃園文獻的實踐與展望:2024桃園學[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20173/2017330357184/2017330357184m.jpg)

![虎口的難題:李登輝的抉擇學術討論會論文集[精裝] 虎口的難題:李登輝的抉擇學術討論會論文集[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20257/2025730251780/2025730251780m.jpg)

![拾景剪影:林玉山的寫生與旅行[精裝] 拾景剪影:林玉山的寫生與旅行[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218555799/2025218555799m.jpg)

![背光[精裝] 背光[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218555829/2025218555829m.jpg)

![雲之此端.彼端:卑南遺址陶器古雲紋印記探索[精裝] 雲之此端.彼端:卑南遺址陶器古雲紋印記探索[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218553535/2025218553535m.jpg)

![對白[精裝] 對白[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218549910/2025218549910m.jpg)

![虛空之境[精裝] 虛空之境[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20295/2029570129308/2029570129308m.jpg)

![竹夢憲藝 張憲平:2017國家工藝成就獎得獎者專輯[精裝] 竹夢憲藝 張憲平:2017國家工藝成就獎得獎者專輯[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218549750/2025218549750m.jpg)

![承心?藝 陳?村:2020國家工藝成就獎得獎者專輯[精裝] 承心?藝 陳?村:2020國家工藝成就獎得獎者專輯[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218549880/2025218549880m.jpg)

![城隍祭的祕密任務客語版[精裝] 城隍祭的祕密任務客語版[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218548418/2025218548418m.jpg)

![風起05—前空軍桃園基地設施群「05警戒區 」開館誌[線裝] 風起05—前空軍桃園基地設施群「05警戒區 」開館誌[線裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20159/2015950025766/2015950025766m.jpg?v=37914)

![奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程_我們的島嶼之海[精裝] 奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程_我們的島嶼之海[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20290/2029020057694/2029020057694m.jpg?v=c6729)

![圖書修護三兩事:一起推開修護室的大門一窺修護世界的神秘面紗[精裝] 圖書修護三兩事:一起推開修護室的大門一窺修護世界的神秘面紗[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218465265/2025218465265m.jpg?v=afc2c)

![時代印記:國美典藏常設展[精裝] 時代印記:國美典藏常設展[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20290/2029020057304/2029020057304m.jpg?v=e0f7b)