雜糧作物試驗研究年報.民國一O六-一O七年

本年度以豐產、大莢、抗莢果黑斑病及高油酸等目標進行品系選育,育成高油酸性狀之品種(系)有助於增加落花生產品櫥架壽命。本年度共完成高油酸落花生雜(回)交共8個組合並針對抗莢果黑斑病、高油酸等性狀進行40個品系評估。

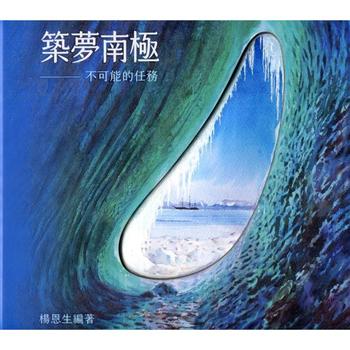

築夢南極:不可能的任務(精裝)

生態藝術家楊恩生教授在一趟南極洲之旅後,用他的畫筆將他從冰天雪地所得到的信息與感動傳遞给我們,包括動物的困境與未來。這本《築夢南極——不可能的任務》畫冊仔細說明畫家如何將南極的地景搬到畫紙上。海科館表示,國內知名生態藝術家楊恩生教授,同時也是一位無畏冒險犯難探險者,在疫情期間,特別率領團隊遠赴南極海蒐集題材,經歷了被多國拒絕靠岸與數周的海上漂流後,終於達成使命,並在海科館駐館期間完成了這50餘幅南極生態畫作。這些畫作並於展覽中展出,集結理想、勇氣、品德於一身的故事,希望帶給觀眾感動與追求夢想的力量,也期待觀眾藉此瞭解南極對全球氣候的重要性。

暗夜精靈‧神奇蝙蝠(光碟x2)

臺灣多樣化的自然環境,提供各類野生動物棲息與繁衍的空間,孕育了80多種陸域哺乳動物,其中,「蝙蝠」就幾乎占了45%。牠們晝伏夜出,利用雙翼飛行活動,用超音波偵測環境與獵物,再加上特殊的形態構造、奧妙的生殖延遲,以及休眠、冬眠等生理適應,使得牠們在哺乳動物界一枝獨秀!

Fishes of Southern Taiwan 台灣南部魚類圖鑑[精裝](二輯不分售) 二版

中文內容大要: 本書提供233科1,405種魚類物種,共計採用4,030張彩色圖片。其中至少有60種為本書籌備過程所發表的新種。有更多則可能為尚未發表的物種,因此暫以相近種(cf.)或未鑑定種(sp.)呈現。另外,至少有116種為台灣首次紀錄之物種,連同中文名亦一併提供。英文內容大要: This book provide in total 4,030 color images of 1,405 fish species belonging to 233 families. At least 60 species in this book were described as new species during collection and investigation process, and more unidentified species expressed as “sp.” or “cf.” are undescribed species that need further study. In addition, at least

行政院農業委員會桃園區農業改良場:桃園區農業技術專輯. 第13號 ,有機及友善環境栽培種子與種苗生

行政院農業委員會桃園區農業改良場承接計畫由場內跨課室及委託台灣大學、嘉義大學、屏東科技大學、香蕉研究所等研究單位進行有機種子及種苗生產研究計畫,團隊成果豐碩,特將研發之相關技術彙整成冊,提供有機與友善耕作農友及種苗生產業者參考。

海事處置專書Ocean Affairs:14 practical articles in maritime

12位國內海洋領域專家學者及院內2位同仁合力編著《海事處置專書》,文中14篇分享各類海洋事務處理的經驗談、危機應變處理智識與涉外談判技巧,藉由自身實務經驗並輔以個別案例研析,條理清晰、深入淺出。書中各文從籌辦海洋界之國際會議(研討會)到代表國家出席國際會議為我國發聲;從海上執行勤務的治安防護到人船遇危難之第一線處置行為;從跨國追緝海上油汙事件到海上非法駁油查緝取締;從海上船舶碰撞因應處理到認知船舶保險的重要性等,篇篇論著見解精闢豐富。

誰在森林L O N G S T A Y ?仔細聆聽、用心觀察,看生態學家如何解讀森林密碼

森林動態樣區提供森林植物組成與空間分布,不同林木隨時間消長的動態變化,使我們得以更深入了解森林生態系的奧祕。臺灣1989 年即有學者在南仁山設立了第一個森林動態樣區,開始森林生態的長期研究。讓我們真正了解臺灣的森林是如何地有韌性、持續提供森林生態的各種服務(如提供清淨水質與保持土壤,緩和氣候暖化,維繫生物多樣性,提供木材資源等)。期望本書能喚起讀者用心觀察自然,響應守護森林,共同珍惜臺灣珍貴的生態環境。

關於那些山坡上的事

透過60週年重要事件盤整及小故事,展現水土保持記憶與傳承。臺灣山多平地少,國土保育一直視國家的施政重點之一,自民國40年代起,農復會(農委會前身)即開始著手水土保持工作,民國48年八七水災後,促使省政府於民國50年4月11日成立「農林廳山地農牧局」;接續於民國78年,因水土保持及治山防災工作日顯重要,而改制為「農林廳水土保持局」,民國88年因精省而改隸「行政院農業委員會水土抱持局」到民國96年水土保持局組織法公布。隨著環境變化及社會需求,歷經三次改制,執掌業務從農地水土抱持、農牧經營輔導,至今以整體性治山防災、土石流防災。山坡地監督管理及農村發展等為業務主軸、均見證了水土保持工作於臺灣坡地管理上的重要性,並陸續建立相關制度與典範。

108年度水果農產品農藥殘留監測研究成果報告

本書主題為108年度台灣地區蔬菜農藥殘留檢驗結果統計,分為一般蔬菜及外銷優質供果園等兩大主題,一般蔬菜部份依照各大類、各縣市,外銷部份則以外銷作物,分析比較檢出率、合格率、不合格率、檢出藥劑檢出情況及不合格率藥劑。

2020台灣創新技術博覽會:永續發展館 成果專刊

本書為行政院農業委員會辦理編印之「2020台灣創新技術博覽會-永續發展館 成果專刊」,內容為行政院農業委員會所屬機關單位之創新研發成果。

北部地區綠竹產業發展研討會

行政院農業委員會桃園區農業改良場與農糧署北區分署於109年11月25日合辦「北部地區綠竹產業發展研討會」,研討會分為「綠竹筍產銷輔導」、「綠竹栽培管理」、「綠竹筍行銷管理」及「綠竹副產物加值應用」等四個主軸,共14篇論文,本書將研討會內容編輯成冊,提供關心綠竹產業發展人士參考應用。

108年度蔬菜農產品農藥殘留監測研究成果報告

本書主題為108年度台灣地區蔬菜農藥殘留檢驗結果統計,分為一般蔬菜及外銷優質供果園等兩大主題,一般蔬菜部份依照各大類、各縣市,外銷部份則以外銷作物,分析比較檢出率、合格率、不合格率、檢出藥劑檢出情況及不合格率藥劑。

109年度動物用藥品產業人員教育訓練班講義-實驗動物SPF豬隻及中藥檢驗規格簡介

實驗動物SPF豬隻飼養、生物安全及動物福祉,另外以人用中草藥管理制度簡介做為未來動物中草藥管理之參考。

上壽山下(精裝)

本書以攝影集藝術創作集來傳達壽山的生命力,挑起觀者內心對土地的關切之情及追求美好的渴望。澆灌每個人內心保育行動的種子,達到保育環境與遊憩宣傳的目的。英文內容大要: Throughout almost a decade since its establishment, the Shoushan National Nature Park has upheld its original intention of conservation and epitomized the flourishing coexistence of humanity and the environment. This time, the National Nature Park Headquarters has specially invited renowned photographer Chao-Pang Hsu, who is nicknamed “the magician of light and shadow” and has photographed every national park in Taiwan, to capture all the fantastic moments in Shoushan. Despite the physical challenge, Hsu has repeatedly gone “up” Shoushan to document its life in the hope to awaken the spirit of conservation in the mind of the people “down” the mountain to achieve the goal of promoting both environmental conservation and the recreational potential of the park.

109年度動物用藥品產業人員教育訓練班講義-動物用製造廠水系統查核、系統設計及微生物確效試驗規劃

針對動物用藥品製造場水系統規範、建置實務及微生物確效規畫進行簡介。

漫步生態秘徑:探索生物多樣性的奧妙

臺灣地處熱帶和亞熱帶,雨量充沛,又多崇山峻嶺,構成多樣的氣候條件,加上環繞臺灣全島的海洋環境,孕育出多樣而豐富的生態和物種。然而,近兩個世紀以來,全球環境面臨人為過度開發、自然棲地破壞、資源過度利用,導致生態系劣化及物種多樣性下降,許多物種瀕臨滅絕的危機。尤其是溫室效應所引發的氣候變遷,使得生物多樣性下降的問題顯得格外嚴峻。生態保育必須建構於科學的基礎研究。中央研究院生物多樣性研究中心同仁體認從事生態學研究,不但必須追求創新發現,也義不容辭肩負普及推廣科學的任務。遂於學術研究之餘,集思廣益,分別針對專精的研究題材,以淺顯易懂的文字撰寫科普文章。期能有助於社會大眾一窺生物界的的多樣性奧秘,並提升生態議題的認知和熱情,共同關懷、保護我們的生態環境。也期望能匯集具體的研究成果,提供政府相關部門的參考,制訂適切的生態保育政策。本書內容涵蓋海陸域生態、微生物遺傳多樣性、演化基因體等領域。除了論述生物物種在生態系的功能與角色,也納入物種棲地保育、外來種入侵、生物地理親緣演化、微生物資源開發等議題,題材豐富多元。

行政院農業委員會臺中區農業改良場108年年報

在行政院農業委員會之國家農業政策及科技發展政策指導下,以發展多樣特色、安全友善、創新優質的現代化農業為核心目標。本(108)年本場農業科技研究計畫涵蓋:農業科技管理及產業化、食品科技研發、國際農業合作、農業政策與農民輔導發展、農糧與農環科技研發、防疫檢疫科技研發共6個領域,以及農業生產環境安全管理研發、安全機能性產品產業價值鏈之優化整合與加值推動、智慧科技農業、農業生物經濟、因應食安五環建構校園午餐之農安監控及供應體系、農業資源循環產業創新、動物保健產業及安全防護科技創新開發、綠色農糧供應體系關鍵技術之研發與產業應用、農業環境感測融合暨人工智慧(AI)整合支援系統技術發展及農業綠能多元發展之整合性關鍵技術研發與推動共10項特別額度計畫。

樹上的魚《Lokot 鳥巢蕨》(中文)

故事來自阿美族的口述相傳,有美麗山林、大海及豐富的潮間帶,他們說樹上住著一條魚,又說海岸邊,有守護土地的魚群們,大自然的故事和人的情誼緊扣在族群的口述文化裡。 這個「住在樹上的魚」故事,不但精準點出林投在海岸的生態角色,也在三言兩語間準確描繪了山蘇、九芎、山棕、茄苳等植物的形態特徵;故事中的主配角們相互扶持、鼓勵的溫暖,充分體現阿美族的互助精神。這個簡短的神話故事,蘊含了深刻的自然觀察,與期待人們善良互助的寓意,讓人不由得讚嘆臺灣原住民族的傳統智慧。 Introduction In ancient times, the Pangcah Tribe passed on their culture orally by telling stories about the beautiful coastal forest, the ocean, and the intertidal zone, a place that teems with life. An intertidal zone is the area between high and low tide. As a result of the tide, the coastline is not fixed like a line on a map, but moves in and out, every day. Looking out across this intertidal zone into the sea, the Pangcah people told stories of a fish that came to live in a tree and of a tribe of fish that lives near the coast and takes care of the land. These are stories of friendship between natural creatures. Nature and friendship are essential elements of the oral culture of the Pangcah people. This story of the fish in the tree from Miya not only points out the ecological role of the screw pine on seashores, but also describes species like the bird’s nest fern, crape myrtle, sugar palm, and bishop wood accurately in just a few words. The warmth of the characters, who help and encourage one another, attests to the spirit of helping each other in the Pangcah (Amis). Reading a story that contains such keenly observed natural detail combined with a moral vision that could be understood in terms of symbiosis, we can’t help but feel awed by traditional indigenous wisdom.

樹上的魚《Lokot 鳥巢蕨》(英文)

故事來自阿美族的口述相傳,有美麗山林、大海及豐富的潮間帶,他們說樹上住著一條魚,又說海岸邊,有守護土地的魚群們,大自然的故事和人的情誼緊扣在族群的口述文化裡。這個「住在樹上的魚」故事,不但精準點出林投在海岸的生態角色,也在三言兩語間準確描繪了山蘇、九芎、山棕、茄苳等植物的形態特徵;故事中的主配角們相互扶持、鼓勵的溫暖,充分體現阿美族的互助精神。這個簡短的神話故事,蘊含了深刻的自然觀察,與期待人們善良互助的寓意,讓人不由得讚嘆臺灣原住民族的傳統智慧。IntroductionIn ancient times, the Pangcah Tribe passed on their culture orally by telling stories about the beautiful coastal forest, the ocean, and the intertidal zone, a place that teems with life. An intertidal zone is the area between high and low tide. As a result of the tide, the coastline is not fixed like a line on a map, but moves in and out, every day. Looking out across this intertidal zone into the sea, the Pangcah people told stories of a fish that came to live in a tree and of a tribe of fish that lives near the coast and takes care of the land. These are stories of friendship between natural creatures. Nature and friendship are essential elements of the oral culture of the Pangcah people.This story of the fish in the tree from Miya not only points out the ecological role of the screw pine on seashores, but also describes species like the bird’s nest fern, crape myrtle, sugar palm, and bishop wood accurately in just a few words. The warmth of the characters, who help and encourage one another, attests to the spirit of helping each other in the Pangcah (Amis). Reading a story that contains such keenly observed natural detail combined with a moral vision that could be understood in terms of symbiosis, we can’t help but feel awed by traditional indigenous wisdom.

學‧森林 森林環境教育課程彙編專冊

林務局8處自然教育中心與所在地的原住民族部落相互連結,逐步將原住民傳統山林智識導入課程方案,期待能建立亞熱帶島嶼的自然環境史觀,呈現屬於臺灣的多元文化及環境倫理價值。因此,在2017年自然教育中心10週年出版《『學,森林』森林環境教育課程彙編》之後,於今年度加入以「原民傳統山林智識」為主題的專冊,專冊以原住民用火、狩獵、建築的生態智慧作為三大主軸,發展3套課程模組,供各界學習與使用。

密林中的精靈:八色鳥

介紹稀世珍禽八色鳥外型特色、生態、習性及可能出沒地點。還有野生動物醫院的環境與工作內容、生態保育的宣導與實施方法及中、高海拔試驗站簡介等等。八色鳥是台灣的夏候鳥,屬於燕雀目八色鳥科的小型鳥類。本片介紹八色鳥的生態與生長。八色鳥的巢,是具有圓頂類似的球形,側面有一個圓形的出口,巢體大都包埋於,樹頭或土洞等掩蔽物內,巢中墊以苔蘚類等較柔軟材料。八色鳥頭頂為褐色,中央有一條深褐色縱線。八色鳥主要分布在婆羅洲,大陸南方與中南半島等地,夏季會往北遷移進行繁殖。繁殖地包括台灣、日本、南韓及中國東南等地。

二版 Fishes of Southern Taiwan 台灣南部魚類圖鑑[精裝](二輯不分售) 二版](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20238/2023880052264/2023880052264m.jpg)