半島今昔:恆春半島歷史影像回顧(四刷)

日據初期,日本多位人文科學或自然科學的學者,踏訪台灣各地調查記錄,足跡也曾至恆春半島,1904年,台灣總督府民政長官後藤新平視察台灣南部(伊能嘉矩隨行),也為當時的恆春半島留下珍貴的歷史鏡頭。爾後的史蹟調查報告、科學性的地質、植物考察旅行記錄、通俗的遊記,都在史料上留存了恆春半島的歷史影像。本書藉由歷史圖像的呈現、古今的對照,或許可以尋覓歷史演進的脈絡,回首昔時、鑑照今日,而瞻望未來。

2022桃源美展[精裝]

「2022桃源美展」以「繪畫與書寫類」的藝術創作,分為「水墨」、「膠彩」、「書法篆刻」、「油畫」、「水彩」及「版畫」共6個類別,今年共有613件作品激烈角逐,經評審後展出115件作品。作品創作風貌多元,除了包含自然人文風景、抒發內心感懷外,更有反思藝術本質或關心社會議題的創意表現,不僅回顧傳統優質價值並再創富有時代的精神與新意。

第30屆全國兒童聯想創作畫(附光碟)

第30屆全國兒童聯想創作畫比賽於111年12月4日舉辦,進入複賽的420位學童中,由評審老師評選出最終72位得獎者,小朋友們在短短2個小時內,獨立由簡單的線條圖形展開聯想創作,並且在色彩、構圖等方面運籌帷幄,創作內容融入生活經驗、故事情節、時事等…,創意的聯想呈現令人驚艷,畫法與呈現跳脫制式,充分展現了創作實力。

阿珠姨的手路菜[精裝]

阿珠姨的手路菜是保東國小延續前兩部曲人物故事的第三本創作。內容從關廟在地的鳳梨好筍節創意料理比賽帶出主角阿珠姨精湛的廚藝,並從中敘說起阿珠姨如何承襲公公的手藝,且在這學習的過程當中遇到了許多的挑戰,如經濟重擔、傳統枷鎖、待人處事....等,在經歷了這麼多的人生曲折與難題過後,阿珠姨仍舊不忘初心地走出自己的路。

預防性保存專有名詞圖典

文化資產的預防性保存是從過去經驗理解而來,為對抗不可預測的未來保有其無形的人文內涵與價值,首要工作是做好調查研究和檢視紀錄,再來就是物件本體缺陷和弱點的瞭解和補強,以及外界環境加諸於物件有害因子的排除和隔絕,再進一步就是外部侵入和不可抗力變動的評估和防範,而上述的保存工作要長時間保持有效就有賴監控和管理。所以文化資產的預防性保存以人文的調查研究為基礎,加上自然科學的觀察和理解,運用工程科學技術的補強和保護,和管理科學讓保護長期有效運作,是一門應用性及針對性的跨領域綜合性學科,有科學概念的理解,也是一種技術操作,而依其涵蓋內容可以整理歸納為「保存概念」、「保存作業」、「環境管理」、「風險掌控與管理」等主題,是從事文物保存、維護、修復等研究的人員必須掌握的基礎內容。也唯有預防性保存的工作,針對所有可能造成文物危害的風險,才能達到防微杜漸之效。近年來,氣候環境的變遷加劇和社會經濟的日益成長,以及人們對於文化、歷史和藝術的重視和文物的交流展示的日趨頻繁,文化資產的保存維護面對的挑戰也日趨複雜和艱鉅,而預防性保存就是面對各類威脅保護文化資產的第一道防線,所以保存維護文化資產的專業人員都應該強化預防性保存之知識與技術操作,並持續關注瞭解預防性保存的概念和技術的發展。本書編輯的目的即是希望提供保存維護專業人員的預防性保存的基礎指引和技術說明。

2022年苗栗縣文學集:資深作家文集 優雅地抗疫

為作者多年來刊登各報章雜誌的小品文彙集,書寫生活趣聞、養生健康、新冠防疫等個人日常經驗及對時事所感,文字平實真誠,貼近生活的溫馨小品文。寫作成果分別是『台灣書店』出版三本書;『師大書苑』出版七本書;『一家親』出版兩本書;參加『苗栗縣政府』文學獎,榮獲文學家作品集一本,資深作家文集四本,總共出版17本書,持續寫作是我生活的日常。

2022年苗栗縣文學集:文學家作品集 菊黃蟹肥好時節

為作者書寫家鄉故事的散文彙集,以父親為主軸,字裡行間道盡親情與童年回憶。用食物帶出的人生故事,發人深省曲折精彩,筆觸感性,情感真誠,引人入勝,內容蘊含對文化的關懷,文筆風格恬靜雋永,能感動人心曾獲89年桃園縣文藝創作獎散文優等獎、90年苗栗縣夢花文學獎散文首獎、91年苗栗縣夢花文學獎新詩佳作、91年苗栗縣張漢文論文獎、96年教育部文藝創作獎散文優等、97年教育部文藝創作獎散文特優獎、98年苗栗縣夢花文學獎散文佳作、98年桃園縣兒童文學獎少年小說第三名、100年桃園縣文藝創作獎散文佳作、100年桃園縣兒童文學獎少年小說第二名、103年苗栗縣夢花文學獎散文佳作、104年苗栗縣夢花文學獎散文佳作、105年桐花文學獎散文佳作、106年苗栗縣夢花文學獎散文佳作、108教育部文藝創作獎散文特優獎、苗栗縣夢花文學獎散文佳作、金門浯島文學獎散文首獎、109鍾肇政文學獎散文副獎、桃園市兒童文學獎少年小說第一名、110教育部文藝創作獎散文佳作、苗栗縣夢花文學獎散文優等。

2022年苗栗縣文學集:資深作家文集 客家妹.客家情

以客家母語書寫日常、人生百態,同時掌握客語文字韻味詮釋客家諺語,內容主題環繞客家生活情懷,文筆流暢。

2022年苗栗縣文學集:文學家作品集 打赤腳的年代

熱中攝影參賽到處拍照,取材通常為南庄附近的人文風土、自然景色等,對人像攝影還是情有獨鍾。用相片寫故事,有親情和鄉情。以照片搭配文字書寫南庄故鄉之人、事、景物情懷,體裁新穎,富有文史意義,文字平實而真切。

太平洋流域舊社溯源與傳統技藝探索系列叢書

花蓮縣文化局以太平溪流域的人與事為主題,編撰《太平溪流域舊社溯源與傳統技藝探索系列叢書》,分別出版《帶你回列尼──太平溪舊社生活踏尋》和《馬拉斯達邦──布農少年狩獵筆記》,最大的用意就是與族人攜手將列尼的舊社記憶與技藝化成書頁,讓年輕一輩的族人與全體國人認識、了解太平溪流域的人、事、史。

2022中山青年藝術獎

國立國父紀念館主辦「2022中山青年藝術獎」,2022年為辦理第7屆,徵件類別為水墨類、書法類及油畫類,獎項分別為中山獎、第二名及第三名各1名、佳作5名及入選數名。111年徵件,得獎者39人,52件得獎作品,收錄於專輯中。

臺灣音樂憶像XIV 陳主稅樂展(內附光碟2片)

本專輯為2020年11月7日《陳主稅樂展》現場影音紀錄,在陳老師逝世多年後,由本中心和衛武營國家藝術文化中心共同合作主辦本次的音樂會。本場音樂會中演出的作品內容包含鋼琴曲、聲樂曲及弦樂曲等,多樣性的樂曲創作形式,交織出美妙的音樂,並感謝劉富美老師親自規劃及安排不同的樂曲演奏,讓演出者能在舞臺上,展現出陳老師作品中的各種音樂韻味。

漫畫的拓撲文法:序列、編結與情動

漫畫有圖像有文字,圖文搭配成視覺與閱讀並呈互補的形式,自成別具一格的體式,自有其傳統、邏輯與符號系統,並蔓衍生成漫畫、連環圖、圖像小說、圖文書等通俗或嚴肅文化產品。本書勾勒漫畫研究的歷史發展、論述架構、閱讀情動、以及漫畫與回憶錄、紀實體的拓撲聯結,篇幅雖小,密度實高。

世界.啟蒙.在地:臺灣文化協會百年紀念(上、下冊不分售)[軟精裝]

本書收錄25篇論文,以探討百年來臺灣文化協會為宗旨。受到一次大戰前後各種世界思潮影響而展開行動的臺灣文化協會,雖然在構想上,企圖透過文化啟蒙的途徑,來追尋弱小民族主體性並帶領殖民地走向世界;然而在實踐上,文化協會活動的場域不在抽象的世界,也不在帝國日本,而是在臺灣社會,他們必須回歸本土、在地實作。因此,將世界思潮藉由文化啟蒙的方式進行在地實踐時,便會因為臺灣各地相異的現實情境和社會條件,而呈現多元的歷史格局,並牽動人們對於區域特性的認知與想像。

2022臺灣文化創意產業發展年報[附光碟]

我國自2003年起每年進行《臺灣文化創意產業發展年報》之編撰與出版工作,藉由年報的出版,記錄分析臺灣文化創意產業的發展現況。編撰與出版年報之主要目的有二:(1)分析我國與其他重要國家地區文化創意產業發展概況;(2)介紹我國歷年文化創意產業主要政策與執行成果。

心安的舊城區[精裝]

以斗六舊城區咫尺相鄰的寺廟教堂為主軸,彰顯不同信仰卻能和平共處的多元宗教文化價值,台灣人友善與彼此包容的態度讓寺廟與教堂可以比鄰而居。這也是舊城區發展的歷史特色之一。故事中家長透過不同的信仰希望藉由祈禱祈求神聖的力量幫助孩子找回寵物的故事。

中華民國第38屆版印年畫「兔野仙蹤–兔年年畫特展」

本書為介紹中華民國第38屆版印年畫競賽展之展覽專輯,內容包含委託創作2件、首獎6件、優選10件、佳作20件及入選40件,共78件作品。展覽以「虛實共場域」概念策畫「兔野仙蹤-兔年年畫特展」,在傳統藝術帶進了數位體驗模式,運用互動科技重新詮釋年畫的藝術內涵。

山本悌二郎奠基的糖業新時代

糖業是臺灣傳統重要產業,日本殖民統治時代更是引進新式製糖技術,山本悌二郎就是臺灣新式糖業的奠基者。他在臺灣一手創建臺糖會社,一直到戰後仍是重要的國營事業。山本於1927年昇任農林大臣回到日本,1937年去逝。可以說,山本就是臺灣近代糖業發展的縮影,凸顯了日本在臺灣殖民地發展的重要面向。2022年山本的銅像由日本佐渡市再回到高雄橋頭糖廠,更是牽動了日臺二國長達百年的情誼。

茗茶秋毫:南投縣傳統手工製茶文化

南投縣是全台重要的茶葉產區,南投縣政府於民國108年率全國之先,將「傳統手工製茶-鹿谷烏龍茶、名間埔中茶」登錄為「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。早期傳統手工製茶全依靠人力手工,並須配合天候,過程包含地方社群與自然環境的互動,發展出專業知識與技術。本書為南投縣政府文化局透過口述歷史調查研究,將公告認定的鹿谷烏龍茶保存者蘇文昭師傅、名間埔中茶保存者陳茂淳師傅的製茶流程,及過去鹿谷、名間兩地傳統茶農的製茶生活,以文字方式留下紀錄。

111年度地方創生書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生」六大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

111年度人文藝術書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生」六大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

111年度樂活環保書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生」六大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

111年度科技創新書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生」六大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

111年度多元文化書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生」六大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

Lawbubulu魯凱的珍寶[精裝]

「魯凱的珍寶lawbubulu—臺博館霧臺鄉百年文物回娘家特展」策展長達4年,共展出110件魯凱族古文物,其中包括臺博館藏品64件、霧臺鄉魯凱族文物館藏品32件及部落借展品14件,是我國近年來規模最大的魯凱族文物展,更是首度以魯凱族傳統文物為主體的文物返鄉特展, 編纂專書以完整記錄策展過程及遲來的原住民族轉型正義成果。

111年度多元學習書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生」六大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

嗩吶、管作曲精選(USB)

本年度以嗩吶、管等樂器鋼琴伴奏型式及獨奏譜為出版方向,羅列臺灣22位作、編曲家,共計23首創作或改編作品。一方面讓更多國樂學子,從中獲得更廣的學習資源,同時也讓臺灣本土作曲家,有更專業的發聲平台,達到推廣民族音樂之目的。本出版樂譜格式為電子版(pdf檔),並置入於USB儲存碟(32G容量),歡迎愛樂者踴躍洽購。

世界在掌上:美國西北木偶中心典藏展[精裝]

《世界在掌上:The World On Your Hand》是臺灣布袋戲傳習中心與美國西北木偶中心共同策畫的特展專書,也是臺灣首部專門介紹全球偶戲歷史的著作。時間跨越從西元前到現代,地域覆蓋五大洲(歐洲、亞洲、非洲、北美洲、南美洲)。偶戲歷史同時也是人類移民史的一部分,透過偶戲移動的軌跡,讀者能深入了解人類歷史的演變。此書不僅涵蓋世界偶戲史,還收錄超過一百件戲偶沙龍照片,這些戲偶是自西北木偶中心遠渡重洋來到臺灣展出的,每個戲偶背後都有其獨特的故事和意義。"The World On Your Hand: The Northwest Puppet Center Exhibition" is a special exhibition book co-planned by the Taiwan Potehi Institute and the Northwest Puppet Center in the United States. It is also Taiwan's first specialized book that introduces the history of puppetry around the world. The time span covers from ancient times to the present day, and the geographic scope spans across five continents: Europe, Asia, Africa, North America, and South America. The history of puppetry is also the history of human migration. Through the movement of puppetry, one can understand the changes in human history. In addition to the history of puppetry around the world, the content of the book also includes more than one hundred puppet salon photographs that traveled across the ocean from the Northwest Puppet Center to Taiwan, which also contains the stories and meanings behind them.

相由心生:廖述乾創作個展

六○年代出生的臺中雕塑家廖述乾老師,曾連續三年榮獲全省美展前三名,因此獲得全省美展雕塑部永久免審查資格。在創作的表現上,廖述乾老師大膽嘗試將色彩應用在雕塑作品上,不僅表現出一種新穎感,更藉由色彩的表達,讓各自作品展現其獨立的美感。此次,本局邀請廖老師至屯區藝文中心個展,分享他數十年來的創作耕耘,以及生命汲取了臺灣土地所呈現出來的人文精神與藝術美學。

大家來寫村史52輯 竹籬笆也有春天:重現中興莊前世與今生

由歷史文獻資料,整理出1949年青島大撤退的過程,描繪參與無數的抗日和剿匪戰役,的「嶗山之獅」高芳先將軍所率領之「山東青島保安旅」在中興莊落地生根進而開枝散葉的故事,與眷村居民之訪談等一手資料貫穿其中,使書籍更增學術研究資訊之厚度。

PAIWAN林班武情:大武鄉山林間的Blues(光碟)

整體設計以「山林」串連整張專輯,共收錄10首林班歌謠。憶起60年代的「林班」歷程,辛酸、無奈、思念、惆悵幾乎是那些日子的心情寫照,並透過旋律一字一句傳唱起來,成了今日含淚笑著的珍貴回憶。輕快、抒情的原曲結合現代曲風改編,創造全新層次,醞釀出山林間的Blues。

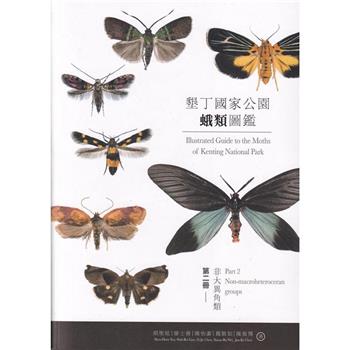

墾丁國家公園蛾類圖鑑第二冊-非大異角類

本系列叢書分為兩冊,第二冊介紹非大異角類的蛾類,並著墨於蛾類的生態習性、蛾類在食物網中的角色、蛾類與植物的關係、蛾類與人類在農林業、公衛與文化上的關係等、蛾類的生存如何受到氣候變遷與人類干擾影響等。蛾類是普遍易見的自然資源,藉此生物類群的多樣性建立,亦可進行推廣教育,並協助在地社區之生態旅遊解說多元化,從而提升社會大眾對自然資源的鑑賞能力,以培養愛護自然資源的情意,進而達到資源保育ヽ永續之目的。

拾鱗:廢棄魚鱗×生質材料×工藝新用

本專書講述在地工藝生質材料的研究,在文化意義上,依當地條件探索材料的應用發展,能對應當地背景,包含產業、加工技術、人文、工藝文化,使材料更具有共鳴性及廣泛應用的可能,在地元素不需再以圖騰式的表達,而是能以文化精神重返日常。而在產業意義上,此製造方式,能有效減少於世界各地移動、運送材料所造成的碳足跡。讓工藝乘載不僅是文化性,亦是以環境永續的角度,重新思考製造的意義。

循絲:臺灣蠶絲材料工藝探索

本專書講述臺灣蠶業的歷史與場域及材料的取得、處理與加工,透過材料化性分析與工藝應用的驗證,結合國際工作坊以作進一步的材質探索,也尋找不同工藝材質整合創作的可能性。此次設計方法提供經驗分享及透過藝術家和設計師引導來執行材料試驗。協助建立發展材料的可能性與創造產品概念。

木工基本機具操作工具書

由黃俊傑老師著作,收錄12種木工大型機具基本操作與6項木工手提式電動機具基本操作工具書,書中提供示範操作機具時候須注意事項,讓想學木工、作木工或以木作為生及對木藝創作有興趣的人,能有實務經驗的資料得以做為參考。

海巡艦艇數位教材 建造領域 (四)輪機推進(附光碟)

為加強我國船舶建造領域之專業技術與建造理論之研究與發展,國家海洋研究院綜合規劃及人力培訓中心致力於各海洋領域之教材、課程與培訓機制之研究與發展,以符合海洋國家各海洋領域發展所需之人才培訓,結合海洋委員會盤點各項海洋業務發展與所需之人力資源,配合我國船舶建造之國艦國造政策,有必要發展系統性之專業領域課程與教材,並邀請國內船舶建造領域之權威專家、頂尖實務之工作者將其研究成果、實務心得、未來趨勢等,傾囊相授與傳承其所學、所知、所聞,供後學者慢慢汲取其養分、吸收其精華

海人第一線2:女麗專輯[軟精裝]

海洋事務中的多元性,涉及多項專業領域,而參與其中的各項工作,不是只有教條與課本所傳授的知識,它是需要有熱情、有喜愛、有動力,甚至是需要有感情的聯繫,深具影響力,對國家社會有個具體的貢獻。當「船長」不再是男性專利,家族企業女力接掌的現象逐漸普及,當職涯的選擇不再因為性別而有所區隔,在海洋事務工作領域中也注入了女力柔性之美。本輯的女麗們不論是專業或個人生命,都呈現不受限的開拓精神,展現女性在職涯發展與學習態度上交織的各種可能,展現「心之所向,素履以往,一葦以航」的職人精神。從文中了解到女性船艦駕駛員、船長、遊艇企業接班人、風電管理人、養殖產業經營者、海洋教育培訓師等,分享她們築夢踏實的歷程與執業點滴,一路走來的心路歷程及經驗,期待透過本輯女麗專刊,讓更多女麗們得以一覽這些勇於跳脫思維、豐富經驗化成文字,充沛能量的職涯故事,完成的不只是一本實體書,藉由故事引導自身的能量,突破性別框架,拓展職涯選擇的視野,迎向多元性別平等的就業機會,培育海洋事務新女麗的加入,打破性別刻板印象,吸引更多女麗參與海洋事務之決策。

打開幸福大書房:臺中市立圖書館創生冊

走進圖書館,一排又一排書牆相迎,被讀不完的書圍繞,是一種幸福。本書記錄臺中市立圖書館成立的故事,內容包括10間特色館探索、33間分館介紹及6篇專題企畫,期望藉本書讓大眾認識圖書館的多元風貌。

巴克禮宣教回憶錄[軟精裝]

這份資料來自英國倫敦大學亞非學院的珍貴史料,內容為巴克禮第一人稱所寫成。91頁的內容裡跨足了清末至日本時代神學培育、中學教育、聖經翻譯、教會開拓、政教關係等紀錄。回憶錄中巴克禮觀察臺灣,對傳統社會,與基督教的新植入,兩種不同的社會與信仰規範相遇,所引起走向多元社會的陣痛及衝突,有精彩的描寫。若從教會史視角,可從書中裡面看出巴克禮與同僚之間的互動,同時也可從中確實理解東亞世界中基督新教圈,如上海、東京、廈門與汕頭的往來交流,順著港市而逐漸展開,人際關係有時有跡可尋。

![龍飛夢舞[精裝] 龍飛夢舞[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630514252/2028630514252m.jpg)

![天佑茅港尾[精裝] 天佑茅港尾[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630514412/2028630514412m.jpg)

![結緣義善[精裝] 結緣義善[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630514382/2028630514382m.jpg)

![2022桃源美展[精裝] 2022桃源美展[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20290/2029020049071/2029020049071m.jpg)

![阿珠姨的手路菜[精裝] 阿珠姨的手路菜[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630512838/2028630512838m.jpg)

![世界.啟蒙.在地:臺灣文化協會百年紀念(上、下冊不分售)[軟精裝] 世界.啟蒙.在地:臺灣文化協會百年紀念(上、下冊不分售)[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330315275/2027330315275m.jpg)

![2022臺灣文化創意產業發展年報[附光碟] 2022臺灣文化創意產業發展年報[附光碟]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20154/2015410322671/2015410322671m.jpg)

![山牆上的貓[精裝] 山牆上的貓[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630495179/2028630495179m.jpg)

![心安的舊城區[精裝] 心安的舊城區[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20221/2022140003466/2022140003466m.jpg)

![Lawbubulu魯凱的珍寶[精裝] Lawbubulu魯凱的珍寶[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025360112871/2025360112871m.jpg)

![世界在掌上:美國西北木偶中心典藏展[精裝] 世界在掌上:美國西北木偶中心典藏展[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20298/2029860012440/2029860012440m.jpg)

![硐仔的黑金歷險[精裝] 硐仔的黑金歷險[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20245/2024500001556/2024500001556m.jpg)

![海人第一線2:女麗專輯[軟精裝] 海人第一線2:女麗專輯[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217538113/2025217538113m.jpg)

![巴克禮宣教回憶錄[軟精裝] 巴克禮宣教回憶錄[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20224/2022490027570/2022490027570m.jpg)