與水同行:宜蘭埤圳觀察記

本書由作者帶著她劇本作家、地方媽媽的本能,以慧黠的心思、富有表情的文字,記錄她在尋找水圳的過程中,萍水相逢卻又深植於心的人事物,看見日常卻又鮮明生動的埤圳風景。圳水長流,伴隨水圳而發生的故事代代流傳,邀請你一起來聆聽作者的分享與導讀,看看生活中的水圳以及與他們相關的故事。這些生活的樣貌與風景,正是最貼近大眾、最豐美的歷史紀錄。

2021年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 送子鳥驚魂記[精裝]

以頭份著名地景串聯成一段冒險故事,地景圖像細緻且風格一致、文句能掌握住兒童文學作品特有的重複性,值得用心品讀作品

天涯比鄰‧盛情「南」卻 南島語族篇(上下不分售)(軟精裝)]

國史館依法管理總統副總統文物,典藏許多國內外各界致贈我國正、副元首的禮品,其中有不少與「南島語族」相關。南島語族指主要生活在亞太地區,且使用「南島語系」(Austronesian Languages)語言的族群。目前南島語系包含了一千三百多種語言,使用人口約兩億五千萬,是世界上最大的語系之一。本圖錄精選的南島主題文物,係相關南島民族具代表性的工藝品,共計兩百餘項(組)。依其來源地,圖錄劃分為上、下兩冊,上冊收錄來自臺灣原住民族與島嶼東南亞國家的禮品,下冊介紹來自大洋洲的十餘個國家或地區的禮品,並一併選錄大量國史館典藏照片。希冀透過豐富的圖文,並佐以歷史文化知識與致贈資訊,讓讀者除了認識總統副總統文物外,也能欣賞多元的南島文化。

水獺妹妹金莎[精裝]

以 2014 年從金門被救傷後送到台北木柵動物園的小水獺-金莎為主人翁,擬人描述她年幼失親、他鄉遇故知、最後落地生根…如真實人生般的繪本。

極南車站的電風扇 屏東縣作家作品集

旋轉,旋轉,愛倫坡所寫的巨大漩渦,讓一艘大船也捲入的巨大漩渦,那種看一眼就會瘋狂的巨大漩渦。所有事物都可以席捲而進的巨大漩渦,那種嘲笑人生的漩渦。孩子眼中所見到的電風扇,是不是也有一個巨大的漩渦。

竹劍與藤條:大溪警察宿舍群故事

大溪警察宿舍群興建於明治三十四年(西元1901年),係日本時代大嵙崁支廳職員宿舍,後經歷改制大溪郡役所、及戰後國民政府使用至今。宿舍群歷經多次增改建,呈現了目前的巷弄聚落紋理風貌,並於2012年登錄桃園市歷史建築,本書以小說的形式,描述大溪警政聚落跨越兩代的故事。透過原住戶前期口述歷史研究與田野調查,以原住戶「父親 / 子女」的記憶出發,將以五篇主題短篇,書寫不同時空切面的警政與聚落生活。

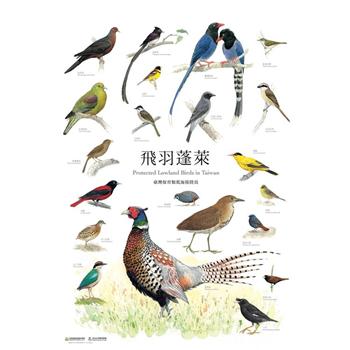

臺灣野生動物手繪海報(1套8張)

海報1套有8張,依動物類別及棲地特性設定主題為「臺灣保育類無脊椎動物」、「臺灣保育類魚、蛙、山椒魚」、「臺灣保育類蛇、蜥蜴、龜」、「臺灣保育類哺乳動物」、「臺灣保育類低海拔陸鳥」、「臺灣保育類中高海拔陸鳥」、「臺灣保育類猛禽」及「臺灣保育類水鳥」。本海報中各物種均為手繪,以突顯各物種細節及特徵,兼具美學與教育性,值得展示、蒐藏或教學運用。期能藉由海報更進一步了解野生動物進而付諸於保育行動,並將野生動物保育觀念融入於日常生活。 【商品規格】 海報本身展開長 84cm 寬59.4 cm 因寄送尺寸限制,此商品僅限宅配。

陳懷澄先生日記(七)一九二四年[精裝]

陳懷澄先生(1877-1940),彰化鹿港人,7歲學習漢文,1902年加入櫟社,為創社九老之一。他亦曾任鹿港公學校漢文教師與辜顯榮家的大和家塾教師。1920年為首任鹿港街長,擔任三屆街長,管理街政達12年,任內創立鹿港街圖書館並集資興建鹿港公會堂。1932年底卸任公職後,移居黃竹坑。他曾留有手稿詩集《沁園詩草》(1921),還有其所編著在嘉義蘭記出版的《吉光集》、《媼解集》二書。〈陳懷澄日記〉共16冊(1916-1932年),中缺1917、1923、1929三年的日記,而1924、1931年各有上、下日記兩本,1932年者則僅記載到7月8日為止。日記的內容,呈現出其擔任街長所從事的公共事務彌足珍貴,而日記中廣泛的生活嗜好與交遊娛樂,是正經八百的官方資料、表面史料下所無法看到的記主面相,更難得一見。

陳懷澄先生日記(七)一九二四年[平裝]

陳懷澄先生(1877-1940),彰化鹿港人,7歲學習漢文,1902年加入櫟社,為創社九老之一。他亦曾任鹿港公學校漢文教師與辜顯榮家的大和家塾教師。1920年為首任鹿港街長,擔任三屆街長,管理街政達12年,任內創立鹿港街圖書館並集資興建鹿港公會堂。1932年底卸任公職後,移居黃竹坑。他曾留有手稿詩集《沁園詩草》(1921),還有其所編著在嘉義蘭記出版的《吉光集》、《媼解集》二書。〈陳懷澄日記〉共16冊(1916-1932年),中缺1917、1923、1929三年的日記,而1924、1931年各有上、下日記兩本,1932年者則僅記載到7月8日為止。日記的內容,呈現出其擔任街長所從事的公共事務彌足珍貴,而日記中廣泛的生活嗜好與交遊娛樂,是正經八百的官方資料、表面史料下所無法看到的記主面相,更難得一見。

新時代的大國競爭[軟精裝]

大國競爭再起是今日地緣政治的主要趨勢,從外交至軍事領域均須更新思考,本書匯集當今大國(美、「中」、俄)議題之頂尖內容,為新時代國家安全提供縝密分析,作者群涵蓋當今最具創意的國安專家,書中充滿活力十足的深刻見解,不僅探究大國對抗之歷史、科技、地緣政治面向,更提醒政策制定者非零和競爭下的「致勝」意義,同時評估新冠疫情對大國競爭趨勢的影響。

舊愛雲林:26則雲林ㄟ故事(二版)

精選雲林縣26處具有文化資產身分的文化場館,從在地的歷史以及建築等面向,來細說館舍的故事,作為深度導覽雲林縣地方文化館的指引。

風華不盡:關渡元年1991藝術大移動

1982年國立藝術學院在臺灣高等藝術教育圈異軍突起,吸引甚多立志走藝術之路的青年學子,當時關渡校園工程遲遲未能完工啟用,全校師生只能在「校」外過著「遊牧學院」的教學生活,直至1991年春夏之交,方才準備進入關渡校園。面對教學環境的巨大改變,戲劇系藉著學校「遷移」事件,製作了《關渡元年1991》的儀式劇場,省思往昔校園生活情境,重新面對新的學習階段,以及所能扮演的社會角色,他們集體脫離原來的學習生活圈,在大甲媽祖遶境進香活動中作「隨駕戲」的移動演出,然後告別往昔的「遊學」環境,全校師生在蘆洲父老陪伴下「出蘆入關」。《風華不盡:關渡元年1991藝術大移動》以1991年國立藝術學院「出蘆入關」切入,帶出這個「搬家」事件前因後果,這是當年藝院迎接新關渡時代的儀式劇場實錄。

霞喀羅Syakaro生態旅遊筆記書(附霞喀羅變色葉圖鑑)[精裝]

※拾起一片森林與記憶這裡曾是泰雅族人的家旅行,是走入對方的日常。用一杯酒,品嘗部落的滋味;用一座山,聆聽泰雅的記憶。「霞喀羅」(Syakaro)泰雅語意指烏心石,因盛產此樹而得名。步道橫跨新竹縣五峰鄉與尖石鄉,連結清泉、石鹿、養老、秀巒部落,牽起兩端族群的歷史情緣,這裡曾是泰雅族人的家;是各族群往來、姻親、行獵、攻守之路;是日治時期烽火連天的警備道路;是第一條國家步道,歷經族人遷移、日軍退場、道路崩塌,靜默百年後,2019年再次接通,連合兩族群守護家園,傳遞無痕山林及古道的故事。一本介紹霞喀羅步道生態旅遊的筆記書;藉由此書按圖索驥,如身歷其境,漫步其中;來一趟充滿歷史文化與生物多樣性的國家步道之旅。一天很長,一年卻很短。在忙碌/重覆的日常裡,留一點空白,給那些你還沒有體驗過的生活。帶著霞喀羅生態旅遊筆記書來山裡吧 ! 繪本結合筆記本的設計,同時滿足使用與收藏的需求。陪伴喜歡大自然的你,以人類學家的步伐、植物學家的雙眼,走過霞喀羅的四季,抒寫影像無法充分表達的細膩情感。筆記書內整理了最完整的霞喀羅遊憩資訊 : 導覽地圖、遊程建議表、部落跨頁圖文介紹、四季動植物插圖簡介、步道沿線亮點介紹、交通方式,讓你輕鬆遊賞霞喀羅!

金門政治生態學(上冊)

政治生態學(Politics Ecological)係一種在「開放環境基礎下,與政治、經濟、社會及文化間呈現互動的現象,強調權利、資源的取得,並結合了結構功能論、系統論,是一種非線性產生的結果。」金門這座蕞爾小島,在血緣與地緣特殊性,與地方政治生態碰撞下,不僅融合了閩南、僑鄉及戰地三種文化,更在開放、連續與互動政治系統中,千百年後建構出現在金門獨樹一幟的風格。《金門政治生態學》的巧妙構思乃至完成,雖焚膏繼晷戮力以赴,仍倉促付梓,字符局促,難免有疏漏,容有未臻周全之處,惟才疏學淺,尚祈各方先進不吝指正,不勝感激。

感性機器: 後資本主義時代的自我療癒

感性與機器看似是對立的概念,我們從對立出發來療癒自我:後資本主義時代的各個領域都面臨過度製造,資訊爆炸使得時間破碎,我們懸置主體的感受,失去自我與外界連結,甚至在危機來臨以前,就因為各種奇觀而焦慮,本展首先試圖回應這種日常化的主體危機。此外,我們的身體與機器的界線越來越模糊,這不只是工業製造以及社會規訓的結果,後資本主義時代的身體與數位環境已經演化出共生的狀態。感性與機器在幾位藝術家的作品中共存:霍恩的行為裝置以及繪畫機器仿效著人類各種感性活動,綠橘的文字詩則顯現生物基因和資訊社會中的編碼互相指涉的關係,陳呈毓的冥想機器在奇觀以及主體之間搖擺,而陳慧嶠,埃利亞松,亞康法,朱浩培與李長明的裝置作品,試圖在感性的沈浸式環境以及理性的敘事間取得平衡。在本展中,身體與機器感性之間的類比與對話,或許可以作為後疫情時代藝術與社會的互動的一註腳。透過體驗式的作品展出,我們回顧1970年代以來感性(affect)從身體藝術到多媒體裝置的藝術史路徑,延展到當代人類學式的環境探究,以及劇場及宗教常民文化。這八件行為以及數位科技的創作透過各種通道探索感性,其中七件是第一次在台北展出,兩件是全新製作。

2021年苗栗縣第24屆夢花文學獎得獎作品專輯(二)

鼓勵苗栗學子的文藝創作風氣,以真誠的文字書寫童心,具有創意的文字表達真善美,從作品的文字中,看見真摯的情感及生命力,讓培育苗栗文學持續茁壯成長。

浯洲詩行:鋼鐵與柔情的交纏

繼馬祖、花蓮之後,方群再度以縣市為主題進行地誌詩書寫,包含在戰地遺跡反思歷史的長篇敘事詩,也捕捉了美食特產、風土民情的系列組詩,透過圖像詩的視覺設計及藏頭詩的幽默,多元地展現了金門特殊的歷史淵源、地理景觀、生活特色等人文風貌。

2021年苗栗縣第24屆夢花文學獎得獎作品專輯(一)

領略文學薰陶與鼓勵文學創作,培育藝文人口,從每位得獎者的文字中,看見文學的繁花盛景,藉此保存地方文學,傳承文史。

什麼玩藝兒3:直擊臺東文創現場

讓創意走入生活,不侷限藝術文化創作的報導,讓臺東的人文光景變得豐富並立體化,也更能傳達此時臺東最新的創意氛圍,期待大家在每個故事中,走入臺東,感受這片美好的人文風景。

桃園市立大溪木藝生態博物館年報2020

大溪木藝生態博物館年報彙整2020年博物館建置、研究、展示、教育推廣、文化節慶、現地保存、公共服務、志工等方面,作為後續查詢、蒐集資料之參考

講戲與做戲 廖瓊枝經典折子戲 劇本與表演詮釋[精裝]

本書為文化部文化資產局「重要傳統表演藝術歌仔戲─廖瓊枝進階傳習計畫為二位進階藝生張孟逸、王台玲將其七齣代表劇目的十二折戲進行講戲,並詳細記錄其角色詮釋、套路站頭及表演特色,再以二位進階藝生為主角進行表演錄影演出,成果即為《講戲與做戲──廖瓊枝經典折子戲》之出版,包括具導表演性質的劇本書一冊及四張DVD全紀錄。前者得見廖老師經典劇目及表演藝術何以樹立的心血結晶,透過其心其口其形的文字描述,是學習、研究廖老師歌仔戲表演藝術的重要參考著作。後者則是張孟逸與王台玲二位進階藝生對廖老師藝術繼承及化用的成果證明,尤其可與2004年廖老師演出錄影的《廖瓊枝歌仔戲經典劇目》進行對照,以見先後/師生同中有異的藝術態度與詮釋。

2020澎湖研究第20屆學術研討會論文輯

本屆研討會旨於以跨學科研究的方式,將建構在地知識體系統尚有努力空間之各面向,進行研究與討論,期望藉此針對地方歷史發展及文史社會脈動進行系統性、全面性整理,並更進一步挑戰過去的研究成果與觀點。此外,除持續匯聚澎湖學相關學術研究成果,豐富澎湖史料之累積外,透過臺灣本島地方學推動與發展之經驗分享,提升澎湖學的價值與格局,以涉入組織人、知識與地方間的積極關係,激發更多的社會主動參與及地方知識的實踐。

臺中市第26屆大墩美展專輯[精裝]

「臺中市大墩美展」是本局致力推動的諸多文化活動中,最具國際化與多元性格的競賽展覽活動,徵件類別分墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝及數位藝術等11類別;評審分初審、複審及大墩獎評審3階段進行,自1996年開辦迄今,已邁入第26屆(原為地方性美展,2002年第7屆改為全國性,2004年第9屆改為全球性徵件)。

109年洪根深美術館開館特展暨學術論壇專輯:墨問-台灣水墨藝術研討會

109年洪根深美術館開館之際,辦理「墨問-水墨創作風格趨向展」,並舉辦「墨問-台灣水墨藝術研討會」邀請台灣知名美術專業學者來與本縣當地藝術家、民眾共同探討水墨藝術創作領域,以豐富澎湖當地藝文內涵,活絡在地藝術文化氛圍。本書紀錄了美術館策展人蕭瓊瑞教授專題講座及各論文發表人李振明、詹獻坤 (阿卜極)、王文良、蔡文汀、黃芊育等論文內容,以推動台灣當代水墨多元發展面向,豐富台灣當代水墨實踐內涵。

戇牛︰陳長慶短篇小說集(2020-2021)[軟精裝]

每篇作品的主題,均與這座島嶼息息相關。在文中出現 的人物,也都是居住於島鄉某個角落的小老百姓。為讀 者們講述這座島嶼悲喜交錯的故事。我在人物對話上, 刻意地融入些許本地話。因為語言是文化的根,也是文 化的靈魂,如果不學不讀不看又不寫,便會快速地流失, 假以時日勢必會被外來語取代,這是置身在這座島嶼的 每一個人,必須深思的問題。

浯鄉人物側寫[軟精裝]

書中受訪的四十位鄉親如同以往、均是來自島鄉各個階 層的鄉親。島鄉許多受訪鄉親幾乎都是高齡,倘若不加 快腳步為他們留下珍貴的人生紀錄,日後勢必會錯失許 多具有保存意義的題材。因此在有限的人生歲月裡,冀 望能為鄉親多盡一份心力,為他們苦難的一生,留下燦 爛的身影。

南投縣繪葉書[精裝]

《南投縣繪葉書》日治時期影像及遊記,內容主要以時人遊記、日記、相關報導與影像呈現當時南投縣的各種原貌。本專輯出版可讓民眾走訪南投時藉著先人的行腳比對現代與過往的足跡,親身感受先人的智慧與旅程。

島嶼詩聲:在金門

《島嶼詩聲》共分為六輯,主要如輯一【料羅灣的濤聲】,乃通過視覺與聽覺去書寫/刻劃對金門的了解,不論是〈在金門,錄下的八種聲音>和 《夜中濤聲》等;或通過懷想一些曾經在金門當過兵並寫下作品的詩人如洛夫與楊牧,且通過詩作與他們對話:或描述金門的草木魚蟲,如湖上白鷺鷥、鸕鶿,月見草(待宵花)、麥田和落日等等,以此記錄金門之美,以及某些看不到的變遷。輯二【歷史的漫遊 】 則是刻錄金門的古蹟如:陳景蘭洋樓與其歷史、牧馬侯 祠、明遺老街和沙美老街、舊金城北門、得月樓、北山古洋樓、節孝坊等等,從歷史建築中想像時間和歷史走過的故事,以及金門一代代人在這島嶼上的悲歡歲月。這一輯是與歷史對話的詩作。輯三【戰地迴聲 】意在銘寫金門作為戰地與抗共堡壘的歷史存在,戰地特色如坑道、軌條砦、播音站、廢棄的碉堡、戰車、菜刀,資料館、戰史館、特約茶室等等,展示了金門在軍事砲火中求存的艱苦和堅韌的生命力,風雨如晦,戰地歷史悲歌的餘韻,在這些「戰餘/遺物」上,均可看到一個時代裡,戰地歷史的血氣與淚光。因此這些詩作,是作為一種記憶,一種史的紀錄,在戰地歷史的迴聲裡,讓人深刻感受到了這一段歷史苦難的曾經。輯四【潮汐金門】 卻是呈現了歷經戰地風雨過後,走向發展今日的日常金門。在田裡挖番薯和在沙岸挖蛤仔的老人與小孩,尚義機場航班的來回起落,鍋貼飲食,海岸散步,老屋與窗子內外的生活家常,風獅爺的信仰,水頭碼頭的船行,聚落的共生和旅遊商機,以及小孩求學和所憧憬的未來等等,一一顯現了今日金 門在潮汐漲退中,寧靜卻又充滿希望的未來。輯五【浯島之歌】則以歌詞的方式,書寫金門特色景觀和人情故事,展示了金門的一種存在姿態與風格。輯六【古典的部首】卻是以律詩、絕句和古典詞等共十八首,記錄金門的 歷史和人物,如:魯王、鄭成功、盧若騰及其賢厝故宅、吳稚暉紀念亭等,或名 勝古蹟與個人感懷,且用古典詩詞奠祭所有在金門這塊土地上的歷史、人物與過往。總而言之,六輯詩作共一百零三首(含組詩),由今到古,再由古到今,以長短行的詩歌形式匯輯於「島嶼詩聲」之中,由此敘述了一段戰亂的苦難到安泰的生活過程,島嶼的身世,景觀、古蹟、人物,以及歷史一路走來所遺留下的各種補足印與意義,也由此而顯現了詩在金門的一分感懷與感知。

泮山歸硯:黃羣英百歲書道行旅(光碟)

黃羣英 1920-2019生於江西廣昌,1949年移居臺灣桃園,在這片土地深耕超過一甲子。他一生只專心做好一件事,讀書寫字、寫字讀書。作育英才菁莪輩出,寄情詩書澹養天龢。

一路順走:龍鳳、玉音牽亡歌陣團探析(附光碟)[精裝]

民間的「牽亡歌陣」喪葬儀式,在臺灣各地普遍執行,並與民間生活緊密結合。一般學者認為,臺灣牽亡歌陣多流行於曾文溪以南,其中以臺南縣下營及善化為牽亡歌陣大本營,因此要深入了解臺灣的牽亡歌陣,從臺南地區的牽亡歌陣團體著手探究,能見到比較傳統的牽亡歌陣形式與樣貌。本書透過臺南市善化「龍鳳誦經牽亡歌陣團」與白河「玉音牽亡歌陣團」所演出的牽亡儀式,進行晚場、日場、做七和墓地場的表演,進行影音紀錄保存,期望逐漸式微的傳統喪葬儀式之一的「牽亡歌陣」,能在政府的重視之下,留有影音、文字和曲譜的紀錄保存,為這些資深藝師的表演留下珍貴的紀錄。將大家所好奇又陌生的「牽亡歌陣」介紹給社會大眾。

![2021年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 送子鳥驚魂記[精裝] 2021年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 送子鳥驚魂記[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630365397/2028630365397m.jpg)

![天涯比鄰‧盛情「南」卻 南島語族篇(上下不分售)(軟精裝)] 天涯比鄰‧盛情「南」卻 南島語族篇(上下不分售)(軟精裝)]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20153/2015360107151/2015360107151m.jpg)

![2021年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 苑裡喵遊記[精裝] 2021年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 苑裡喵遊記[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630365847/2028630365847m.jpg)

![水獺妹妹金莎[精裝] 水獺妹妹金莎[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630347607/2028630347607m.jpg)

![陳懷澄先生日記(七)一九二四年[精裝] 陳懷澄先生日記(七)一九二四年[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20278/2027830180182/2027830180182m.jpg)

![陳懷澄先生日記(七)一九二四年[平裝] 陳懷澄先生日記(七)一九二四年[平裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20178/2017830180039/2017830180039m.jpg)

![新時代的大國競爭[軟精裝] 新時代的大國競爭[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20157/2015710088154/2015710088154m.jpg)

![2021臺南美展[精裝] 2021臺南美展[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20290/2029020043789/2029020043789m.jpg)

![霞喀羅Syakaro生態旅遊筆記書(附霞喀羅變色葉圖鑑)[精裝] 霞喀羅Syakaro生態旅遊筆記書(附霞喀羅變色葉圖鑑)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217015898/2025217015898m.jpg)

![講戲與做戲 廖瓊枝經典折子戲 劇本與表演詮釋[精裝] 講戲與做戲 廖瓊枝經典折子戲 劇本與表演詮釋[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20298/2029830009593/2029830009593m.jpg)

![臺中市第26屆大墩美展專輯[精裝] 臺中市第26屆大墩美展專輯[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20290/2029020043239/2029020043239m.jpg)

![戇牛︰陳長慶短篇小說集(2020-2021)[軟精裝] 戇牛︰陳長慶短篇小說集(2020-2021)[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20186/2018630347394/2018630347394m.jpg)

![往東走‧相遇[線裝] 往東走‧相遇[線裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20173/2017330294205/2017330294205m.jpg)

![浯鄉人物側寫[軟精裝] 浯鄉人物側寫[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20178/2017820637215/2017820637215m.jpg)

![南投縣繪葉書[精裝] 南投縣繪葉書[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330290480/2027330290480m.jpg)

![當導令響起[精裝] 當導令響起[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630362921/2028630362921m.jpg)

![一路順走:龍鳳、玉音牽亡歌陣團探析(附光碟)[精裝] 一路順走:龍鳳、玉音牽亡歌陣團探析(附光碟)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20253/2025380132941/2025380132941m.jpg)