我以我針繡古今 粘碧華-2023國家工藝成就獎得獎者專輯[精裝]

「國家工藝成就獎」是臺灣工藝類表彰「人」的最高榮譽獎項,肯定並表揚長期致力於工藝志業且具卓越成就貢獻者,以「國家」榮銜來表達對獲獎工藝師的崇高敬意。自2007年首屆辦理以來,本年度已邁入第17屆,除了彰顯工藝師的工藝創作成就,尚包括對傳承技藝及培育人才、創新技法、學術研究及文化交流等方面有顯著貢獻者。2023國家工藝成就獎得主粘碧華藝師於刺繡工藝之研究、創作、人才培育以及傳承推廣,均卓有成就與貢獻。在研究面向,多年來深入探討東西方刺繡傳統藝術,著有《刺繡針法百種:簡史與示範》、《清代臺灣民間刺繡》、《刺繡首飾》、《首飾設計百種:歷史、美學與設計》多本專書,助益於刺繡工藝知識的保存、傳承與發揚。在創作面向,粘碧華藝師融合東西方刺繡藝術傳統,巧妙運用多元織繡技法與在地素材,並以珠寶首飾、金銀、玉石等與刺繡工藝結合,自歷史文物紋樣與圖騰意象、文學典故或生活觀察感悟中取材,創作形式、技巧及內涵皆蘊含細膩巧思。在人才培育與傳承推廣面向,粘碧華藝師曾於大學織品服裝設計相關科系任教多年,長期以來積極辦理刺繡工藝展覽、講座、傳習與教育推廣等活動。此外,她無私奉獻為地方及弱勢群體開設刺繡課程,甚而深入偏鄉、原住民部落小學教授孩童基礎刺繡技法。承續來自傳統工藝的古典力量,融合古今中外刺繡藝術研究成果,粘碧華藝師對刺繡領域熱情付出,從傳統中尋求創新,結合理念、生活和文化,其成就及貢獻展現臺灣當代刺繡工藝動人的生命力,獲得國家工藝成就獎殊榮,實至名歸。

藝術游擊:10位藝術創作者在馬祖的躍進誌

國立新竹生活美學館112年「島嶼對話-臺馬藝術交流計畫」之「藝術游擊」藝術家駐村活動,徵選10位年輕藝術創作者前往馬祖北竿、東莒與西莒3個島嶼駐村生活與創作。本書收錄10位藝術創作者家在馬祖駐村生活之心得記錄及創作體驗,提供大眾從中認識馬祖在地文化與特色風貌及藝術創作成果。

112年度多元文化書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生、英語學習」共七大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

112年度多元學習書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生、英語學習」共七大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

112年度地方創生書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生、英語學習」共七大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

南蕃事件調查研究[軟精裝]

南蕃事件爆發於大正3年(1914)10月初,是日本佐久間左馬太總督推展「五年理蕃計畫」押收原住民族槍械,南部原住民族掀起的抗日風暴。南部原住民族地區押收槍枝是全面的,但是抗拒繳械的有阿緱廳六龜里支廳和臺東廳施武郡群的布農族;臺東廳大南社和阿緱廳阿里港支廳的魯凱族(霧臺);阿緱廳的枋寮支廳(力里)、枋山支廳(大龜文和射不力)、恆春支廳(四林格)及臺東廳大武支廳(姑仔崙)等的排灣族酋邦。此戰役魯凱族歷時3個月,排灣族歷時5個月,布農族歷時18年,最終「歸順」日本。本調查研究主要以排灣族南蕃事件為焦點,從排灣族酋邦社會組織、槍枝文化、排灣族南蕃事件的始末、帝國觀點與原住民族主體性及其影響來進行調查研究。

臺灣攝影家:陳順築[精裝]

家族記憶與鄉愁貫穿了陳順築(1963-2014)一生的創作核心。他將家族的老照片重新編排、放置於古董木箱中,或是將之轉印於磁磚上,讓過往的記憶與當下的存在產生迷離的輝映,使得不同的時間與空間在此不斷疊合交織。而陳順築最著稱《集會.家庭遊行》系列,即是以原鄉澎湖與多位親人為主題的作品,透過數以千計的身影,以不同排列方式,隨機裝置在「家」的田地、老屋與廢墟之中,成為臺灣 1990 年代運用影像與複合媒材的創作中最具代表性的裝置作品。陳順築的創作充滿著回返、重現與變造記憶的意念,他對每幀老照片的回望,毋寧是對死亡最深沉的凝視。

112年度科技創新書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生、英語學習」共七大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

黑湧:林純用創作個展[精裝]

高雄市立美術館創作論壇攜手策展人鄭勝華(台南應用科技大學美術系助理教授)推出長期關注環境議題的高雄藝術家林純用之創作個展《黑湧》,以海洋為核心,透過鯨豚、海廢、消波塊、工業城市、歷史和政治等元素的編織,勾勒出台灣自身黑色文化的多重層面,以及人類在其中的角色。同時,展覽也回應了高雄作為現代工業和石化產業中心的議題,他希望透過個人生命經驗所轉化而成的創作,讓觀眾重新思考自身居住於這片土地上的種種變遷。

嘉義資深藝術家紀錄片:詹浮雲-浮雲的油畫人生[USB]

在眾人的印象中總是西裝筆挺的詹浮雲,早期曾受林玉山及陳澄波影響,其畫作色彩強烈、用色大膽,而在其多彩的畫筆下,也蘊含著對土地的深刻情感。本片在家屬、親友的分享中,道出二二八事件爆發時,詹浮雲因悼念陳澄波而被逮捕,而後因此更名、移居高雄,並從膠彩改為油畫創作的生命歷程。雖然後來到日本求學,但詹浮雲並未真正進入學院體制,而是進入以油畫創作為主的團體,在東光會森田茂的指導影響下,也逐漸開創出民俗戲劇相關的題材內容,以畫筆反映出臺灣土地與民間生活的美好樣貌。

112年度樂活環保書目

區域資源中心館藏建置內容涵括「人文藝術、多元學習、科技創新、樂活環保、多元文化、地方創生、英語學習」共七大類別主題,邀請與主題相關學科背景之學者專家籌組選書委員會,評選出質量俱備的閱讀資源,做為區域資源中心館藏建置之依據,從而提昇閱讀風氣。

嘉義資深藝術家紀錄片:郭東榮-時代的變奏[USB]

郭東榮為臺灣畫壇最早開始創作抽象繪畫的藝術家之一,早期在師大藝術系畢業時於校區內推出的「四人聯合畫展」,為隔年成立的「五月畫會」前身,其對於抽象繪畫的倡導影響了臺灣畫壇現代化運動,為臺灣現代藝術發展的重要推手。本片以「時代的變奏」為題,除了從藝術史研究者的角度分析郭東榮所成長的戰後時期、求學經驗與創作風格演變外,也從藝術家家屬、好友的視角中,看見郭東榮自身對藝術創作的追求與思考。在其作品多變的風格與繽紛的用色下,更包含著藝術家對於時代的觀察與生命的體悟。

2023年苗栗縣文學集:資深作家文集 般若覺慧

梁寒衣,台大外文系畢業。曾參與高棉、越南的難民救援工作,異域目睹的顛沛流離、生存死亡,觸發她人道思考的寫作動機。曾獲一九八九年「聯合文學」小說中篇推薦獎;一九九六年「普門文學」短篇小說獎;二〇〇九年第五十屆中國文藝獎章小說獎。 創作時間跨越20年的集結,文字典雅,清新沈著,將佛教理念透過故事化手法道出關於生命、關於人生終極問題的叩問。

2023年苗栗縣文學集:文學家作品集 路轉溪橋忽見

張珍華,台灣師範大學國文系畢業,彰師大教學碩士,苗栗縣維真國中教師。民國九十八年天下雜誌閱讀典範老師,一0五年教育部標竿典範閱讀推手,曾獲得夢花文學獎散文首獎,全國語文競賽教師組作文第四名及特優。 & 於閱讀與寫作中有三個光源:一是來自田香蘭老師的啟發,辦理兒童讀經班,為社區增添琅琅書韻;帶著學生走讀及閱讀寫作,推擴學生的視野;二是受到學生林鴻瑞的影響,開始書寫生命;三是透過陳招池校長的指導,一0六年開始參加全國語文競賽。 & 身體裡住著善感的靈魂,有屢敗屢戰的韌性,習慣在爬山時吐出雜慮,吸入思縷清新。從閱讀中含英咀華,雖不能作為文章,其書滿家,但生命的弧線已由此延伸,放手寫來,何其自在! & 書寫個人生活經驗及教學工作心得,文字平實,文筆流利、感性、溫馨,敘事條理分明,能反映出作者對生活正向肯定的情意,具正面教育。

2023年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 杭菊小悠[精裝]

趙珮君,澎湖人,畢業於嘉義大學視覺藝術研究所,喜愛繪畫,與姐妹共同創辦「艸十子工作室」接案創作,曾著作菊島故事繪本《小天的秘密》。 以銅鑼特產杭菊鋪陳故事,,慢開的杭菊小悠,幾經一番掙扎與努力,最後盛開為變種粉紅杭菊。有勵志意義,一個具有正向教育的繪本。

2023年苗栗縣文學集:母語文學創作集 伙房大个細人仔

黃美貞,國立臺灣師範大學教育碩士,臺北市光復國小教師(現職) & 曾擔任教育部本土語言指導員、臺北市客家語教學支援人員培訓研習講師、桃園市客語薪傳師增能講師、臺北市多語文競賽客語字音形評審,是客委會薪傳師(語言、戲劇、文學類)。 曾獲第八屆閩客文學獎客家語散文類教師組第二名,108年全國多語文競賽教師組客語字音形特優。 & 是客語創作的散文集,書寫平日所見人事物,客語用字準確,文筆流暢、風格清新,創作內容貼近苗栗在地生活。

2022年苗栗縣文學集:苗栗主題文學寫作計畫 苗栗詩行

方群,本名林于弘,臺北市人,臺北市立師範學院語文教育學系學士,輔仁大學中文研究所碩士,國立臺灣師範大學國文研究所博士。曾擔任國小、中學及大專教師三十餘年,並兼任《國語日報》特約編輯,《臺灣詩學學刊》主編,康軒版國語教科書主任委員,現為國立臺北教育大學語文與創作學系教授。 & 創作曾獲:中華文學獎、教育部文藝創作獎、國軍文藝金像獎、吳濁流文學獎、聯合報文學獎、臺灣省文學獎、中央日報文學獎、時報文學獎等。 & 著有詩集《航行,在詩的海域》、《微言》、《沒有任何題目需要隱藏》、《桃園詩行》與《基隆詩行:山海繫留》共十五冊,論述《臺灣新詩分類學》、《初唐前期詩歌研究》、《群星熠熠——臺灣當代詩人析論》等多種。 & 以溫暖的文字把苗栗風土文化展現無遺,值得慢慢品讀貓裏之美。

2023年苗栗縣文學集:資深作家文集 品讀山水萬里行

鼓勵苗栗學子的文藝創作風氣,以真誠的文字書寫童心,具有創意的文字表達真善美,從作品的文字中,看見真摯的情感及生命力,讓培育苗栗文學持續茁壯成長。

2023年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 蟲蟲[精裝]

以蝸牛意象擬人的好奇心,探索自然界的生物認識蟲兒,以精緻、豐富、饒趣的圖畫,描繪螢火蟲生態,言簡意賅,表現出螢火蟲不同時期的外型特徵及生活型態。

2022-2023 臺灣文化創意產業發展年報

我國自2003年起每年進行《臺灣文化創意產業發展年報》之編撰與出版工作迄今已進入第20年,藉由年報的出版,記錄、分析臺灣文化創意產業的發展現況。全書第一篇為「文創產業發展總論」,描述文化創意產業發展總體概況;第二篇為「臺灣文創個別產業發展現況與趨勢」,分述15項次產業發展現況,進一步解讀各次產業的發展輪廓。

求你騙騙我 [USB/盒裝]

窮書生金登科寒窗苦讀數十年,依然求不得一官半職,年關前夕上岳父家要糧食,沒想到糧食竟遭怪物劫走,又遇到尋牛的村民,返家後金登科與夫人分享半路遇到的奇事,金夫人腦筋一轉決定打造假象,讓誤將牛認作是怪物而嚇昏頭的金登科,打著「有牛就有糧」的口號順利幫村民找到遺失的牛隻,沒想到卻讓金登科「神算金」的封號不脛而走。 & 金登科雖然總說自己是騙子,卻沒人相信,達官顯貴紛紛上門求助解決疑難雜症,最後更靠著鹽罐的反潮跡象,成功預測大雨將至,借雨得雨的神蹟名揚千里,連萬歲都慕名召他入宮解決一樁特急案件:「溫涼玉杯失竊案。」金登科眼見騎虎難下,決定靠著這只「召神罐」查出竊賊,最後順利脫身,開溜回鄉。

金蓮纏夢 [USB/盒裝]

燈影恍恍間,老玉娘卸下白日裡的妝容,也濯洗勞頓至極的金蓮小腳,褪下俗世加添的重重疲憊;年方五歲的孫女小阿梅,開始對老玉娘每及夜裡關起門來、不欲人知的情事,滿懷好奇與想像…… 老玉娘自幼顛沛流離,一雙金蓮小腳凌雲漫步的美妙身姿為她帶來愛情,原以為覓得如意郎君,未料新婚之初丈夫李松即尋花問柳去,未有歸期,為求安身立命只得獨當一面操持生計,總盼望著一線生機;另一位花魁女無雙以明澈的眸子看透人情世故,從玉娘手織的鴛鴦枕巾看出細膩真摯的內在風景,同為天涯淪落人,頓起相知相惜之心。 一路顛簸走來,該怨歎造化弄人,還是宿命的鎖鍊將她們緊緊糾纏?要讓小阿梅踩著上一代的步伐纏裹小腳,還是放任玉足天然舒展?這件事真令老玉娘心緒繁亂,聽著小阿梅一聲聲的抗拒叫喊,老玉娘是否能掙開過往的桎梏,跟著腳底層升起的勇氣與冀盼,騰空飛躍改變一切? &

大人本事:臺北北警察署史料選編第一輯[軟精裝]

臺北北警察署為日治時期臺北重要的警察單位,負責管理臺北城外的各項事務。在研究日治時期的政治社會運動與大稻埕地方社會文化中,北署是不可或缺的是不可缺席的角色。釐清警察單位是如何透過系統性的管理模式進行治理,將有助於理解北署與大稻埕地域社會的關係。2023年為臺北北警察署第二代建築本體落成九十週年,臺灣新文化運動紀念館將階段性的研究成果付梓,並將本書刊名命名為「大人本事」,「大人」是臺灣人對警察的慣用稱呼,「本事」一方面是取其歷史書寫的意涵,同時也有透過蒐集「大人」(警察)管理地方的各式「本事」,希望能讓大眾對於日治時期警察職務的運行,以及地方社會的治理面貌能有更深刻的理解的雙關用意。做為史料選輯的第一本,本次出版重點在於深化對於北署的理解,因此先將選輯目標放在北署的人事規定與警察職務中重要的工作「犯罪偵防」上,希望讀者能夠透過呈現的史料瞭解北署警察的個人職務規劃,以及警察做為一個社會秩序管理者,在日治時期犯罪史料中的行動記載,並能藉此掌握近代警察的社會實踐面向。

馬祖,我們的島嶼博物館

大時代的戰爭使得島嶼定位劇變,從分屬不同縣治、以捕魚為生的小島群,變成擔負陌生國度戰地前線重任的一家人,解除前線任務後又驟然成為臺灣邊陲。馬祖是什麼樣的地方?馬祖人是誰?馬祖要往哪裡走?馬祖的文化工作從這樣基本而關鍵的問題出發,逐漸耕耘、發酵、整合,到2019年提出「馬祖島嶼博物館」做為上位政策,來到文化治理的新起點。本書梳理記錄馬祖島嶼博物館概念出現前後、一系列具有實驗性但紮實的文化實踐。

金門兵事史話:中華民國三十八年至四十三年

走入「研究」這條不歸路之後,第一步先到圖書館、書局、二手書店「尋寶」,並閱覽《金門日報(正氣中華報)數位典藏光碟》,當蒐集到珍貴的軍(戰)史資料時,喜出望外,或許這也是人生的另一種樂趣。接下來,研讀所獲得的史料,對重要的戰役或紀事,除筆記要點外,並予以分門別類,俾利往後的查閱與運用。

寒玉幽光:溥心畬逝世60周年紀念座談論文集

國立歷史博物館眾多的書畫典藏當中,溥心畬作品豐富的藝術性及故事性使其成為史博館最具代表性的經典之一!溥心畬為20世紀著名藝術家,從清皇室貴裔歷經波折與變遷,乃至扎根臺灣後,從遺民及移民之身分認同汲取的養分,都深深影響了溥氏的經學及美學。今年(2023)適逢溥心畬逝世60周年,史博館特別訂於9月1日,在其冥誕前舉辦「寒玉幽光─溥心畬逝世60周年紀念座談」,邀請相關專家學者,就溥心畬生活逸事、交遊狀況、文學素養、書畫藝術及在臺開展之新風等面向作為座談主題,探究溥心畬鮮為人知的多元面貌,並出版座談論文集以紀念其對臺灣藝壇的重要貢獻。

水彩的可能─回到真純:2022桃園水彩藝術展

桃園「水彩畫的可能性」是台灣眾多場館展覽系列裡讓人「耳明目聰」的規劃,雖然不像其他一些展覽題目驚世駭俗、讓人揚眉,但主題明確,發人深省。在可能與不可能之間,水彩創作的魅力於焉而生,觀賞的趣味與美感體驗也於此而出。「藝術的可能性」,充滿挑戰與期待,一如人生,過程其實重於結果,當然優異的結果有賴過程的努力經營;也一如文化,是集體傳承、共享甚至是衝撞的呈顯。

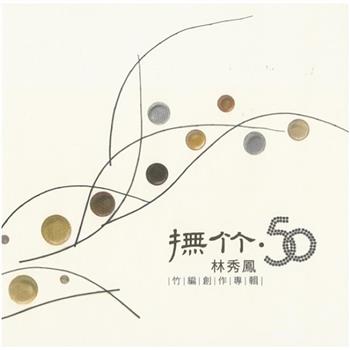

撫竹‧50:林秀鳳竹編創作展專輯

本次展覽「撫竹.50—林秀鳳竹編創作展」,展出她創作生涯的竹編作品約四十餘件,乘載了對傳承竹編工藝的使命、情感及創新精神,以室內大型的竹編裝置為主,輔以小型的竹編藝術品。期盼透過這次展覽讓觀眾更加認識竹編藝術,進而培養欣賞竹編工藝作品的興趣及能力。

相思的板塊(軟精裝)

本書收錄111首詩,分為七個板塊:第一版塊:生命的起點南投是我的故鄉,也是生命的起點。此輯以地誌為主,收錄22首。第二版塊:流浪的腳跡台中是我的第二故鄉,流浪的腳跡由此開始延展,收錄18首。第三版塊:記憶的微光在旅途中,免不了會有歡樂與悲傷,用詩將這些光點、暗點串起來,收錄15首。第四版塊:漂浮的詩篇有時感覺意象就在眼前漂浮,不易捕捉,但偶爾也會留下一些紋路,收錄15首。第五版塊:新詩的標竿懷著對前輩詩人的敬意,用意象來跟他們應和。收錄11首。第六版塊:被刺傷的年代這個時代,天災、

文物有情天(軟精裝)

本書摘要《論語》有謂:「君子志於道、據於德、依於仁、游於藝」,「藝文」可以怡情、可以悅性、可以修道、也可以治學。因從小就興趣文物、文學,後來寫散文、寫詩詞,包括硏究著書立説,就常以文物為題材,也算是君子志道游藝,自得其樂。雖然「詠物詩」比「詠情寫景詩」難寫難工,但興之所在,累計日久,發現在詠物詩作,也可以成篇輯集。這樣「專以詠物」的文學方式,是《臺灣詩薈》,甚至《大陸詩薈」所少見的。本書以「古玉詠文史系列」為第一單元,蓋「玉為石之美者」,又「君子比德如玉」,愛玉是中華特殊文化,且源遠流長;從「古玉詠

泰雅族的社會與文化:田哲益遺作集(軟精裝)

本書是田哲益(達西烏拉灣•畢馬)愛烏及烏、胸懷壯志之寫作精華。內容包括泰雅族的來源、遷徙、習俗文化、宗教禮俗、社會制度等等,將泰雅族歷經千年萬年大時代巨輪的碾壓,但仍堅持守護族慧,堅毅不撓的精神及蛻變的過程,鉅細靡遺的撰述與描寫。

星期天的圖書館:林黛嫚短篇小說選(軟精裝)

這個短篇小說是一個女人的長篇故事。更進一步,這是一本哲學的書,永遠在失落之中的現代都會女性。圖書館、遊樂園、婚紗店、車水馬龍的市街,到處都是危險、有時危險就從你身旁擦身而過的人生。讀完了整本小說,我們赫然發現,林黛嫚寫的是一本哲學之書,她寫出了存在這一件事,它從來不在對女性的教育之中,女性似乎是以自己與自己的身體在世界中衝撞,無數的被騙與自騙,從中悠然感受到存在的艱難,無可企及。

情繫水沙連:鄧相揚的生命之歌(軟精裝)

這本書有系統地介紹鄧相揚以水沙連區域為核心的寫作、社會實踐內容,以及研究面向。書中收集了二十一位作者五十二篇文章,組曲鄧相揚以綿細的心思耙梳古今歷史、編織水沙連地區的吉光片羽,並將一生的愛都傾注入在這樣的時空記憶裡,最後譜唱成一首動人悅耳的生命之歌。

我乾故我在:澎湖魚乾文化采風[精裝]

魚乾,是澎湖島嶼上「人」與「自然環境」應運而生的產物。澎湖魚乾加工製造業曾經風華,時至今日仍有許多村落的居民從事著此項「看天吃飯」的行業,而從其衍生的「魚灶」發展,不僅見證了澎湖水產加工產業的歷程,也看見了此項產業結構的起落。本本出版品藉由「魚灶」與「魚乾」加工業的發展脈絡,探討澎湖人與環境共處的生活智慧與產業興衰,並從創生經營、產品行銷、教育推廣、人才培育、叢書出版等面向,試圖找尋傳統產業的發展契機,再拋出以文化資產身分推動的可能性為引,期能凝聚更多文化保存之共識。

城隍祭的祕密任務[精裝]

明天就是一年一度的都城隍遶境賑孤,這一晚,阿新與好友小黑啤挑起夜燈,開啟了作戰會議。因為明天除了參與遶境,兩人還有個重要任務,那就是⋯⋯要拿到掛在「二爺」脖子上的水潤餅!為了讓害怕神將的妹妹竹竹喜歡上遶境,身材矮小的阿新找了小黑啤來幫忙,希望藉由拿到水潤餅,來證明遶境好吃又好玩、一點都不可怕。遶境當天,信心滿滿的阿新與小黑啤開啟了作戰計劃,但過程卻非常不順利。眼看所有的計畫都用完了,卻還是拿不到水潤餅。就在阿新與小黑啤快要放棄的時候,一位身形高大、穿著金紅相間衣服的爺爺叫住了兩人。最後在爺爺的幫助下,阿新與小黑啤成功拿到水潤餅,竹竹也因此不再害怕遶境。

文字造山:2023桃園鍾肇政文學獎得獎作品集

本書為2023桃園鍾肇政文學獎得獎作品集。已踏入第九屆的桃園鍾肇政文學獎,經過多年深耕,已然是一年一度標誌性的藝文盛事。今年度徵件文類共有六項,分別為長篇小說、短篇小說、新詩、散文、報導文學以及童話,海內外各方來稿類型繁多,題材涵蓋面向抑或思想探究深度,皆有傑出表現,無一不令人驚豔。共收錄6個文類的評審總評、決審會議紀錄及得獎作品全文。附錄「2023桃園鍾肇政文學獎徵文簡章」。

川源定榫:府城王家細木作工藝

本書以臺南市登錄傳統工藝「神轎製作」保存者-王永川藝師及「細木作」保存者-王永源藝師為核心,藉由府城王家這兩位藝師的生命故事和師承源流,以及藝師的技藝特色、工序技法和精彩作品,展現屬於府城細木作工藝之特色及發展脈絡。

草──榮枯有時 復返有時:第八屆移民工文學獎作品集

本書為2023年第八屆移民工文學獎得獎作品集,作者皆為來自越南、印尼、泰國、緬甸、菲律賓等東南亞國家移民工,他們用自己的語言說出自己的故事,不僅豐富了臺灣的歷史與文化,更是臺灣文學的重要篇章。作品集另收錄決審評審觀察和青少年評審評語,並以作者母語和華文同時呈現。

Facing the calamity:a step through hurts and hardship and look beyond for generations to come

陳欽生(1949-),生於馬來西亞1967年以僑生身分來臺,就讀國立成功大學化學工程系。1971年因台南美國新聞處爆炸案被捕,卻以叛亂案獲判12年刑期。1983年出獄,但被禁止返回馬來西亞,因無台灣身分證而流落街頭約三年。 1986年人生才真正開始。2009年起,投身人權相關運動,並在白色恐怖景美與綠島紀念園區,長年擔任導覽志工,被大家暱稱為「生哥」。本書由陳欽生親自執筆,紀錄成長歷程、受難遭遇與投身人權運動的生命軌跡,2023年經修訂後發行再版。

書寫與實踐:宜蘭史深耕30年「宜蘭研究」第13屆學術研討會論文集

宜蘭縣史館於2021年10月23、24日辦理第13屆「宜蘭研究」學術研討會,以「書寫與實踐──宜蘭史深耕30年」為主題,邀請30餘位相關領域之專家、學者、教師與會擔任主持、發表、評論、對談人。發表論文13篇、專題演講1場、研究與教學對談1場、綜合討論1場。並將研討會內容編輯出版,以延伸學界與地方的區域研究、文史研究與在地教學等領域於研討會的對話、交流價值;保存研究成果,提供學界及大眾參考;推廣宜蘭歷史,持續研討會的教育效益。

山海閱讀:臺灣原住民族文學資源手冊

本書可搭配《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》作為工具書使用,亦可單獨就原住民族文學的發展史單獨閱讀,當中並整理臺灣原住民族文學作家及作品、以及歷年的相關書籍資訊(含專書出版及學術研究出版)、蒐整臺灣原住民族學習場域的相關介紹資料,並放眼國際,瞭解臺灣原住民族文學在世界原住民族文學的地位與活力。

山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本

為推廣原住民族漢語文學的創作成果,並作為教學現場的補充教材,提供教科書出版社選文更多的素材,擬出版《山海閱讀:臺灣原住民族文學讀本》。本書以國、高中學子為主要閱讀對象,輯選祭儀與古謠吟詠、散文、詩與創作歌謠、小說等不同文類,除了作為閱讀補充教材外,亦能呈現臺灣原住民族文學的多元面貌,以及作品當中所呈現的多元文化內涵給讀者一個更寬廣、更具動力性的閱讀經驗。

小琉球迎王平安祭典

小琉球自日治時期開始獨自辦理迎王祭典,經過長期發展與調整,成為現今豐富的樣貌。過程從三朝祈安法會、海巡、請水、迎王、繞境、送王到最後的拜海墘,為期十餘天的熱鬧儀式中,展現了居民的高度參與及海洋特色。散居各地工作的琉球人返鄉參與迎王工作,家家戶戶為信眾提供各項飲食,不論男女老幼皆是祭典中的要角,對迎王抱有高度的認同;而在迎王前由觀音媽帶領眾神搭乘漁船逡港腳 (海巡),繞境期間大千歲降駕辦事,為神與人處理各種疑難雜症,並在送王儀式的午後,全島居民在鄰近海域或港口拜海墘,祭拜水府眾神與好兄弟,這些都是海洋文化的重要一環,塑造了海島琉球迎送代天巡狩的重要特色。

澎湖意象π:黃天富水彩畫集

本水彩畫集以藝術家黃天富個人系列畫展「澎湖嶋意象π」為名,收錄約80餘件水彩作品。作品可分為自然環境景觀、生物生態、人文景觀及時光歲月等四類別,從蔚藍的海岸線到繁華的市場,從海上日出到老街夜景,一筆一畫皆流露藝術家對家鄉的深刻感情,也能從畫作中,看到澎湖的獨特之處,感受這片土地的生命力和文化的薪傳。

國家圖書館年報 2022

本年報係匯集2022年度國家圖書館的施政成果,全書內容採中英文對照,概分「匯聚知識,傳播文化」、「善用新法,知識領航」、「攜手合作,引領專業」、「推動閱讀,臺灣幸福」、「全球布局,漢動天下」及「卓越國圖,創新藍圖」六大架構;書末另附「年度統計」與「大事記」,為本館年度發展留下完整記錄。

詩生萬物:2023臺北詩歌節詩選

本詩選為2023年臺北詩歌節所介紹之與會詩人作品集結彙編。2023年臺北詩歌節主題設定為「詩生萬物」,不只強調飛躍與濃縮乃詩的看家本領,也看重文學如何提取紛亂嘈雜的現實、安排剪裁、生成新世界。今年邀請印度重量級女詩人碧娜·莎卡·艾麗雅擔任駐市詩人,及來自日本、美國、法國、香港等國際詩人参與詩演出、講座、跨領域詩行動等, 並邀集國內外青壯輩詩人和專精學者,彼此切磋或異國交流,體現詩生萬物的規模。

112年澎湖縣美術家聯展

112年美術家聯展,本年主題不拘,由藝術家以多元自由的方式,詮釋各自生命經驗進行創作,並於112年9月3日至9月17日於本縣文化局中興畫廊展出,邀請縣內外優秀藝術家展出,鼓勵新秀踴躍投件徵集,有東方媒材、西方媒材、書法、攝影、立體造型及造型設計等5類約70多件精彩作品,印製成專輯。

![我以我針繡古今 粘碧華-2023國家工藝成就獎得獎者專輯[精裝] 我以我針繡古今 粘碧華-2023國家工藝成就獎得獎者專輯[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630611067/2028630611067m.jpg?Q=f5c19)

![南蕃事件調查研究[軟精裝] 南蕃事件調查研究[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330328428/2027330328428m.jpg?Q=214cc)

![臺灣攝影家:陳順築[精裝] 臺灣攝影家:陳順築[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20296/2029660008827/2029660008827m.jpg?Q=a8138)

![黑湧:林純用創作個展[精裝] 黑湧:林純用創作個展[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20290/2029020051852/2029020051852m.jpg?v=1be25)

![嘉義資深藝術家紀錄片:詹浮雲-浮雲的油畫人生[USB] 嘉義資深藝術家紀錄片:詹浮雲-浮雲的油畫人生[USB]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20152/2015217898805/2015217898805m.jpg?Q=ea5e3)

![嘉義資深藝術家紀錄片:郭東榮-時代的變奏[USB] 嘉義資深藝術家紀錄片:郭東榮-時代的變奏[USB]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20152/2015217898775/2015217898775m.jpg?Q=43505)

![2023年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 杭菊小悠[精裝] 2023年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 杭菊小悠[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630609156/2028630609156m.jpg?v=a95c3)

![2023年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 蟲蟲[精裝] 2023年苗栗縣文學集:兒童文學創作集 蟲蟲[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630609026/2028630609026m.jpg?v=99327)

![求你騙騙我 [USB/盒裝] 求你騙騙我 [USB/盒裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218192727/2025218192727m.jpg?v=e5e28)

![金蓮纏夢 [USB/盒裝] 金蓮纏夢 [USB/盒裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025218192697/2025218192697m.jpg?v=07f25)

![大人本事:臺北北警察署史料選編第一輯[軟精裝] 大人本事:臺北北警察署史料選編第一輯[軟精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20257/2025750039856/2025750039856m.jpg?Q=b1773)

![我乾故我在:澎湖魚乾文化采風[精裝] 我乾故我在:澎湖魚乾文化采風[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20273/2027330326134/2027330326134m.jpg?Q=8236e)

![城隍祭的祕密任務[精裝] 城隍祭的祕密任務[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028630600238/2028630600238m.jpg?Q=2ae24)