不只是三隻小豬(精裝)

繪本改編自耳熟能詳的格林童話《三隻小豬》,以故事中大野狼破壞房子的橋段做延伸,傳達臺灣歷史建築受到人為破壞的意涵。透過繪本故事的呈現,用淺顯易懂的故事內容,進而帶出文化資產保存和永續經營的箇中含意,讓小朋友們可以在閱讀繪本的過程中,建立文化資產保存及永續的基礎觀念。

羅家倫與五四運動(史料篇)

本書為紀念五四運動一百周年暨配合國立中央大學舉辦羅家倫與五四運動研討會而編,內分二輯,輯一為羅家倫所撰寫與五四有關的文章,凡15篇;輯二為羅家倫記述五四師友文章,凡19篇。另附錄二位歷史學家李雲漢、王聿均敘寫羅家倫的文章,以供讀者參考。前有照片、書影等圖片,周景揚、羅久芳序文及編者李瑞騰的導言,後有另一編者莊宜文的後記。

殖民地臺灣之青年團與地域變貌(1910-1945)

從青年團的教化到志願兵的構築, 探究殖民地臺灣的青年群像與地域變遷。 臺灣的青年團是對被統治者之教化政策的一環,以「社會教育」之形式進行,並與公學校同為灌輸臺人日本價值觀的場域,在戰爭末期時轉型遣送特別志願兵之基礎,最後則成為選拔青年送往為實施徵兵制而設立之訓練所,或是管理進入青年學校前之年輕人等,是具有社會教化與軍事動員目的之組織。 本書藉由戰前臺北州的事例,從文獻資料、田野調查與口述訪談為基礎,闡明青年團做為殖民地政策的產生、展開以及告終,觀察臺灣人地方領導階層所扮演之角色,同時探討個人行動、團體制度及地域狀態在1910年代到1945年之間,在青年團政策實施的影響下產生何種質變。

紅樓夢外:曹雪芹《畫冊》與《廢藝齋集稿》新證(精裝)

《種芹人曹霑畫冊》及《廢藝齋集稿》因被許多人抨擊成偽作,或認定與曹雪芹無關,幾十年來早已少人聞問,並成為紅學史上的難解公案。但隨著大數據的興起,重新耙梳的結果,不僅揭開曹雪芹大量前所未知的社會網絡,更讓我們有機會看到他在小說家之外的豐富面相。

懷想。走在中大校園裡的那段成長歲月

O年代)的回憶,全書承載著溫情、懷念、憶舊與感恩,並側寫了當代台灣的社會局勢,重現了當代中大校園氛圍與校務系所發展。我跟著書中作者回顧了中大的校務推展,回憶了我們對於友情及校園生活的懷念。一九八O年代的中大,正處於廣建校園黌舍的時期,當時的中大師生們時常看到校園建設工程,他們看著太遙中心、志希館、太極銅雕、男九舍、資策會資訊人才訓練中心、學者宿舍的矗立,他們看著依仁堂、PU田徑場、室內游泳池、中大書城出現在校園裡,校園景觀變遷伴隨著他們的青春飛揚,有社團約會和打工,有校園裡偶遇的校長、有課堂上的老師、有宿舍裡的同學。

東亞儒學視域中的徐復觀及其思想(修訂一版)精裝

本書為了表彰徐復觀在二十世紀儒學史上的代表性與特殊性,將徐復觀和他的思想,放在二十世紀中國儒學史以及東亞思想史的廣袤視野中加以分析,並與他的思想論敵胡適、傅斯年互作比較,也與他的儒學同志唐君毅、牟宗三對勘,既觀其同調,又論其異趣。此外亦將徐復觀思想與日本福澤諭吉及澀澤榮一的思想相互參較,以觀察徐復觀思想的「中國特質」,檢驗傳統中國文化以及他自己早年的農村經驗在他的生命中所刻劃的印記。

台灣文學英譯叢刊(No. 43):鄭清文紀念專輯

本輯以鄭清文的小說與兒童文學為主題,承鄭清文女兒谷苑的協助,推薦具有代表性的小說暨兒童文學作品多篇,並請她寫一篇關於父親作品的文章〈A Storyteller—In Memory of Tzeng Ching-wen〉。散文方面,Taipei, City of Displacements(《錯置,臺北城》)的作者周文龍教授(Joseph R. Allen),對臺北的地理變遷和文化空間的歷史演變具有深入的研究,特地請他幫忙翻譯〈大水河畔的童年〉,相得益彰。其餘幾篇鄭清文之原著則分別由由長期耕耘台灣文學英譯的黃瑛姿、葛浩文(Howard Goldblatt)、林麗君、陶忘機(John Balcom)與羅德仁(Terence Russell)擔綱譯出。The latest special issue of Taiwan Literature: English Translation Series focuses on the fictions and children's stories written by Tzeng Ching-wen. For this special issue, we are thankful to Angela Ku-yuan Tzeng for her assistance in recommending representative stories for translation and for her essay, “A Storyteller—In Memory of Tzeng Ching-wen,” in memory of her father. For the essay, “Boyhood on the Banks of the Grand River,” we appreciate expert assistance from Joseph R. Allen, the author of Taipei: City of Displacements, a comprehensive study of Taipei with regard to its geographical changes and historical development in terms of cultural space.

殷海光全集2-中國文化的展望(下) (二版)

本書為《中國文化的展望》下半部,內容為全書的第九章到第十五章。書中從國人主張西化的討論開始,進入西化的實質過程。其中尤以第十二章分析民主與自由為重要,是作者主要思想精華的呈現。本書最後附有許倬雲和金耀基兩位學者的書評,更可讓讀者對本書所提之相關議題,得到進一步的深入理解。

殷海光全集21-英文著述與譯作 (二版)

殷海光在追求知識的道路上,始終願將自己涉獵的新知睿見,廣播遠傳,撰寫書評之外,翻譯英文著述,則是他遂行這等志業的另一項重要工作。本書匯總殷海光的翻譯文字於一帙,具體展現了他的譯筆風采。殷海光進行譯事時採用的對應概念與辭彙,對於探討相關西方思想引入漢語世界歷經的跨語實踐過程而言,也深具史料意義。 殷海光的英文著述,則從另一方面展現了他的思想關懷,也具體反映了他的思考敏感度和力度。與殷海光的中文著述,相互對讀比較,玩味沉吟,對進一步深入探究他的思想天地,自是意義深厚。

Hokkien Spanish Historical Document Series I(精裝套書不分售)

The Hokkien Spanish Historical Document Series I contains two manuscripts from the 17th century: the Dictionario Hispanico Sinicum held in the archive of University of Santo Tomas in the Philippines, and the Arte de la Lengua Chio Chiu held in the Library of the University of Barcelona, Spain. Both manuscripts were joint works written by 17th century Spanish Dominican missionaries and Hokkien Chinese who lived in Manila. The Dictionario Hispanico Sinicum has more than 1,000 pages, 27,000 Hokkien vocabulary, and stores words and idioms that covered the all-inclusive details of Hokkien daily life in the Philippines 400 years ago. They presented a concrete image of Hokkien people interacting with Spanish culture in the Philippines in the Age of Discovery. The Arte de la Lengua Chio Chiu is the earliest extant Hokkien grammar book written by Europeans. From a Spanish perspective, it introduced Hokkien, the most important business language in East Asian seas at that time, to the Europeans.A proud collaboration project initiated by scholars from Taiwan, Spain, Germany, and the Philippines, the publication of these precious documents provides a vivid picture of the history of Hokkien-Spanish exchange in the Philippines in the Age of Discovery.Hokkien Spanish Historical Document Series I(《閩南—西班牙歷史文獻叢刊一》)收錄兩份十七世紀的手稿,分別是菲律賓聖多瑪斯(Santo Tomas)大學檔案館的《西班牙─華語辭典》(Dictionario Hispanico Sinicum),與西班牙巴塞隆納大學圖書館的《漳州話語法》(Arte de la Lengua Chio Chiu)。兩份手稿都是西班牙道明會神父與馬尼拉閩南人(唐人)合作編寫。《辭典》共計一千餘頁,二萬七千個閩南語詞條,收羅四百年前海外閩南人日常生活所需、包羅萬象的詞彙與俚語,具體呈現大航海時代閩南人在菲律賓與西班牙語世界交流的成果。《語法》為現存最早歐洲人所寫的閩南語文法書籍,以西班牙人的角度,向歐洲人介紹如何學習當時東亞海域最重要的商業語言——閩南話。這些珍貴文獻的出版,具體呈現大航海時代菲律賓閩南人與西班牙語世界交流的歷史,也是台灣、西班牙、德國及菲律賓等地學者共同合作的出版成果。

國史館現藏總統副總統檔案目錄—蔣中正(第二編,13-16冊不分售)

國史館庋藏之「蔣中正總統檔案」(一般俗稱「蔣檔」或「大溪檔案」),是蔣中正統軍領政期間之親筆手稿、文件、電令、諭告,也有經過幕僚統整之檔案彙編、事略稿本,並有蔣氏之相關文物照片等,時間涵蓋1924至1975年,為研究蔣中正生平及國民政府、國共內戰、1949至1975年間中華民國在台灣之歷史的珍貴重要史料。「蔣中正總統檔案」原長期保存於蔣中正總統側近,一般人難窺其堂奧,1995年始分批移轉至國史?庋藏。目前國史?已依檔案管理法令完成解密作業,開放提供閱覽利用,並製作出版《國史館現藏總統副總統檔案目錄——蔣中正》第二編共四冊,便利讀者檢索查找該全宗檔案。

Semiconductor Devices: Physics and Technology(臺大九十週年校慶版)

Offering a basic introduction to physical principles of modern semiconductor devices and their advanced fabrication technology, this resource presents students with the theoretical and practical aspects of every step in device characterizations and fabrication, with an emphasis on integrated circuits. Divided into three parts, the text covers the basic properties of semiconductor materials, emphasizing silicon and gallium arsenide; the physics and characteristics of semiconductor devices; bipolar and unipolar special microwave and photonic devices; and the latest processing technologies, from crystal growth to lithographic pattern transfer.

臺大學生哲學桂冠獎得獎作品集 第四輯

面對當今社會層出不窮的各種爭議,哲學思考提供另一種向度的關懷,讓人能在哲思中漫步,在爭論中前行。本書收錄「臺大學生哲學桂冠獎」第七屆(2017年)、第八屆(2018年)共三十七篇得獎作品。各依人文、社會、自然與生命教育四組,分訂不同題目,各議題皆具重要性或話題性,如:「教學內容應由學生主導嗎?」「民主是一種理想的制度嗎?」「網路科技是否能讓人類更幸福?」「宗教信仰對人生或社會是否有意義?」「面對未來生活,年輕人需要學文言文嗎?」「臺大如何善盡社會與全球責任?」「人工智能可不可能有自我?」「醫療自主權應不應該有限度?」。學生依各議題進行深度思考與論辯,充滿自省、關懷、理性論證;邀請哲學、社會學、科學、醫療倫理等各領域教授審閱,從跨領域觀點評論作品。書中各篇,均為富哲思激盪的精彩論述,值得深思細讀。

殷海光全集1-中國文化的展望(上) (二版)

《中國文化的展望》是殷海光最重要的專著,無論就思想史脈絡或是就殷海光個人的思想世界而言,本書都深具意義。 近代以來,「中西文化論爭」幾無已時。殷海光採取西方現代社會科學的概念及邏輯分析的方法,敘述討論十九世紀以降中國歷史文化的變遷,也從世界架構的視野,檢討思索中國文化的前景。他的思考研究,充分展現身處二十世紀中葉的華人知識分子,如何以科際整合的認知,借鑒現代社會科學的概念,論列中國近百年來的社會文化對西方文化衝擊的反應,嘗試為中國歷史文化的近代變遷,提出宏觀視野的系統解釋。 本書不僅是殷海光對「中西文化論爭」這個問題的回應解析,還全面展現了他的文化觀、知識觀與人生觀,具體反映當代自由主義者探求理想未來的思惟世界。在這部書裡,殷海光呼籲「道德的重建」,鼓舞知識分子無畏威權,扛起道義責任的大纛。字裡行間,透露出自由主義者的學術研究,和他的生命意義,實在不能須臾或離。 本書為《中國文化的展望》上半冊,內容為全書的第一章到第八章。書中從討論中國傳統文化的基本性質開始,一直推論至自由主義在中國的發展是先天不足後天失調。其間,章與章之間,且每一章的各節之間,皆環環相扣。閱讀本書,不僅可以讓我們對於中國文化的變遷及未來這個重大問題,拓展多重的認知,獲得無限的啟發;更可以是我們理解自由主義者殷海光之關懷所在的一種方式。

透過案例演練學習BIM:元件篇

一本介紹參數化群族元件的設計方法,並結合實務操作的BIM教科書!BIM技術終極目標在輔助工程之設計、施工與未來長期營運的運用,提升工程效率與降低成本,而其成功關鍵應首推建模所引用之模型族群元件的規劃與設計。本書介紹Revit之參數化族群元件設計方法與其在工程各種專業的應用,分成兩大主題,首先是參數化建模原理之演進介紹,接著再以建築、土木、水利、機電為題,各舉三個範例,作為業界在族群元件創建與應用之示範。此外,作者更自創「特徵原則」,為初學者在族群元件參數化創建學習之橋梁。讀者可透過本書了解參數化的建模原理,以及實際的設計方法,並能在實際演練的過程中,循序漸進地學習到應用BIM技術之原理與方法,進而達成在工程中發揮BIM技術最大效應之目的。為學習BIM技術應用之最佳入門教材。

管理薪傳:教研生涯回顧集

本書取材自作者多年來在國內、外大學院校從事教研工作及工廠實務經驗之彙整,旨在分享個人這26年來在成大管院教學、研究、輔導、行政及推動國際化等方面的心得與經驗。盡量將個人教研心得中有價值的思維方式及實踐之道傳授給下一代;希望對國內外大專院校師生暨關心高等教育發展的社會人士有所助益。全書共分九章二十八節,內容包含:回首25年來的研究路、教學品質保證的實踐之道、導師輔導經驗分享、我的求學經過、旅美十年工作經驗談、統計人員在工廠品質保證扮演的角色、亦師亦友的陳之藩教授、陳之藩文物搶救計畫之專訪、企業高階主管的經營哲學與決策智慧、孫子兵法與六標準差管理的比較分析、製程品質的改善及服務品質管理的變革與趨勢等。

水污染防治原理與時實務

本書由淺入深解說水體或流域水污染防治所需具備之知識、調查方法、管制規劃、控制策略與應用工具,兼具原理與實務內容,適合大學相關課程與水污染防治從業人員參考。全書由水污染防治的基礎與流程介紹開始,進而到水文水力的概念,逐漸深入至水質水量的調查與污染負荷推估;最後,針對現今國內水污染現況與用水需要,說明廢水處理方法,受污染排水或河水再淨化及水體內水質淨化方法等控制技術,並分析比對美日對污染源的管制歷史和方法,以作為台灣污染管制之參考。

禪修、禪法、禪技: 佛教修行觀之嬗變

本書結集了作者近年來所撰寫與佛教修行主題相關的文章,並按發展時期來作排序,以呈現佛教修行演變所經過的歷程和景象。隨著時代的變遷,佛教修行之理論和實踐可被歸納成三種特色各異的理路和方法:從佛教(佛陀教法Buddhas?sana)禪修的實證,歷經聲聞與菩薩禪法的發揚,來到當代與科學禪技的相遇。 禪修是佛陀時代的創發,繼而由佛陀弟子、聖者們所傳承;禪法乃歷代祖師大德時代的接棒,努力將修行心得和體驗創見流布東方;禪技則特屬新人類時代,受到西方的科學文化大舉入侵,變成所有佛教修行者要面對的難題。

孟子道德發展思想與教育:由心性而行為的自主模式

孟子建構了存養心性以盡心、踐形與事天的道德發展模式,其內涵之本質核心是仁愛之心與義路之行,故孟子稱仁是人心而義是人路;至於其形式則是由內(心)而外(行)、再由外而內,由下(人)而上(天)、再由上而下,兩者共構以成螺旋式層次進階;此外,在整個發展過程中,自我必須排除或調控各種內外在不利於發展的變項因素,全然自主地以成就自我道德實現。學校老師進行道德教學活動時,應以開放的態度接納不同起點行為的學生,其教學方法亦不能止於講述而已,孟子說的「教亦多術」正說明教學不僅是一種技術,同樣也是一種藝術;再者,孟子對於編

國防大學空軍指揮參謀學院空權與國防學術研討會論文集(107.08)

近年來,中共空軍從美軍幾場高科技戰爭中的體認,並結合經濟發展力度,積極構建打贏未來高科技、信息化局部戰爭之關鍵戰力。未來我們需發展在多維、多域的智慧作戰型態,進而影響臺海作戰模式的內涵,並貫穿陸、海、空、電磁、網路、太空等領域,適時創造決策優勢,進而遠距精準、決勝境外。

國立中興大學前身-農專、高農時期發展沿革

本書以國立中興大學成立於一九一九至一九四五年時期,日本戰敗國民政府接收台灣並改制為省立農學院以來,日本統治的二十六年間,曾是台灣總督府農林專門學校、台灣總督府高等農林學校等,校史之發展與沿革。一九一九年,中興大學在台北成立「臺灣總督府農林專門學校」,後改制為「臺灣總督府高等農林學校」,一九二八年,成為台北帝國大學「附屬農林專門部」,直到一九四三年才獨立設校,遷至台中改稱「臺灣總督府台中高等農林學校」。是台灣成立研究型大學中,歷史最悠久的學校。此書記錄農專、高農時期發展沿革,將不同時代的校園與生活,透過文字及圖片詳述,帶領讀者感受一百年前的學生生活、課程學習、社團活動、農林場實習以及教師教學情形,如實且生動的重現,典藏興大人的歷史記憶。

台灣文學英譯叢刊(No. 42):王禎和專輯

本輯以王禎和的短篇小說為主題,除了凸顯王禎和於台灣文學史上作為鄉土文學的先驅地位,也旨在向英語讀者譯介其具台灣鄉土特色的系列作品。本輯特邀臺大外文系鄭恆雄教授擔任客座編輯,撰寫〈導論〉並選擇英譯的作品:〈那一年冬天〉、〈兩隻老虎〉、〈小林來台北〉、〈伊會唸咒〉、〈素蘭要出嫁〉、〈老鼠捧茶請人客〉,以及〈素蘭小姐要出嫁──終身大事〉。前述七篇王禎和之原著則分別由長期耕耘台灣文學英譯的黃瑛姿、葛浩文(Howard Goldblatt)、林麗君、陶忘機(John Balcom)、古芃(Bert M. Scruggs)以及台灣學者董崇選、強勇傑擔綱譯出。The latest special issue of Taiwan Literature: English Translation Series focuses on the short stories written by Wang Chen-ho not only to reveal his leading role in the Nativist literature that rose in Taiwan during the 1990s, but to introduce his works in the unique local language of Taiwan for English language readers. In this special issue on Wang Chen-ho, seven stories were selected for translation: “The Winter That Year,” “Two Tigers,” “Little Lin Comes to Taipei,” “She Really Can Put Curses on People,” “Sulan's Gonna Get Married,” “The Mouse Serves a Guest Tea,” and “Miss Sulan's Gonna Get Married—A Lifetime of Marital Bliss.” These seven stories span the two periods of Wang's works mentioned above. The first five belong to the first period of Naturalism, while the last two break away from Naturalism to embrace broader themes, even containing a lot of comedy, as in the final story, “Miss Sulan's Gonna Get Married—A Lifetime of Marital Bliss.”

十七世紀の東アジア文化交流:黄檗宗を中心に

本書探討17世紀以降,德川社會的宗教發展,以及日本政治、社會、經濟乃至語言等各種面向的複雜性,同時對東傳日本的黃檗文化在東亞文化交流的思想體系給予歷史定位。研究課題包括:(1)近世日本「華僑」社會的形成與變遷;(2)17世紀黃檗文化的傳播及其人物、思想交流;(3)唐通事、中文(唐話)的學習和長崎奉行的相關研究;(4)黃檗宗的書法、繪畫、雕刻、藝術等日中文化交流研究;(5)「越境」與獨立性易的思想變遷等,從各領域專家的視角,深化相關的研究成果。本書は、17世紀以降、徳川社会の宗教の発展および政治、社会、経済ないし言語などのあらゆる面の複雑性を検討するとともに、日本で発展した黄檗文化が東アジア文化交流の思想体系において、歴史的に如何に位置づけられるべきかという研究課題を取り上げる。とりわけ、(1)近世日本における「華僑」社会の形成と変遷、(2)17世紀の黄檗文化の伝播および人物、思想交流に関する議論、(3)唐通事、中国語(唐話)の学習、長崎奉行に関する研究、(4)黄檗宗に関する書道、絵画、彫刻、芸術など日中文化交流の研究、(5)独立性易の「越境」による思想変遷の研究、それぞれの分野の専門家の視点から深化した研究成果である。

景注老子:老子思想的體系化

老子《道德經》是一部奇書,古今中外註解老子的書已經數不勝數。但是,關於老子到底在說什麼,至今沒有一個定論;雖然存在大致的共識,但詳細的內容依然非常分歧。即使連老子思想的核心——道,竟然都需要建立六個意義。既然老子談論的道與大自然關係密切,而西方科學對於大自然的了解早已遠遠超過老子時代,故本書基於西方科學的最新發展,從一個全新的視角,建立一個滿足唯一性要求的道,與符合現代知識的全新詮釋,來解釋《道德經》中的每一章,再進而將各篇章按條理重新整理成《道德新經》,以追求將老子思想體系化,為理解老子思想提供學界與社會各界一個全盤性的參考,期望能夠發揮承先啟後的功用。

身體測量:涂維政臺大創作計畫

《身體測量》是藝術家涂維政自2010年起於亞洲各城市發起的藝術計畫。藝術家邀請當地居民或空間使用者以自己的身體作為測量環境的單位,用各式各樣的姿勢跟動作測量城市與建築的細部,重新梳理個人與環境之間的關係,喚起大眾重新看待自己的生活。【身體測量創作場域:臺大社會科學院】臺大社會科學院由伊東豊雄建築事務所與台灣的宗邁建築師事務所、大涵學乙設計工程有限公司三組團隊共同設計,歷時八年於2014年落成,經文化部審議通過為公共藝術建築,並獲得內政部綠建築標章。《身體測量:涂維政臺大創作計畫》隸屬臺大社會科學院公共藝術計畫,由臺大藝文中心策畫,以空間與時間訴說、回望臺大校園,透過不同的展演與實驗,將藝術種子散佈在各個角落,邀請校園旅人們穿越藝術之窗,時時刻刻發現新鮮事。【身體與空間之間的遊戲場】四年前,涂維政的作品《影像銀行尋寶遊戲》在臺大粉樂町展覽中掀起一陣校園尋寶旋風;帶著一貫的遊戲性格,《身體測量》計畫邀請臺大師生使用人體做為尺度,也許展開雙臂、伸長雙腿,測量校園空間與建築物的厚度、距離、角度、形狀等。從認識自我身體邊界的肢體感覺工作坊、丈量校園角落的個人影像徵件活動,到實際站在社科院外牆、牽起手開始測量,藝術家與60位一般組及15位特技組成員共同完成這場「測量臺大社科院的創作」,由攝影師陳明聰拍下這獨特的一瞬。人們用各樣的生活經驗填補身體、再用那樣的身體填補建築與空間;就這樣,我們丈量世界,同時也丈量自己。

東知交流―越境記憶‧共生―

近代以降的世界,資本流動範圍逐漸擴張,日益資訊化與國際化的同時,更加速了資本的擴展。這種情形影響了人們移動與定居的分布,對於文化面貌也帶來相當大的改變。東亞各國語言文化雖各有不同,仍有橫跨地域、跨領域的事實,透過民族想像、科技、經濟、媒體的營造,這些交流的情況不僅演變成複雜的社會現象,也成為值得人們深思、討論的課題。另一方面,東亞文化圈中也有某種共同記憶和生活模式,惟近代常因政治利益而產生種種摩擦與衝突。本書從以上幾個觀點出發,探究東亞知識交流的嬗變。近代以後の世界において、資本は移動する範囲を徐々に拡大し、情報化やグローバル化以後はその加速度をますます強めつつある。それは人間たちの移動と定住の布置関係に影響を及ぼし、文化変容のダイナミズムに地殻変動をもたらしている。東アジアにおけるさまざまな文化事象を考える際にも、地域やジャンルを横断する思考が求められている。個々の地域に固有の出来事と見える場合でも、それらはエスニックな想像やテクノロジー、経済、メディアを介して流布する言説などによって、重層的かつ乖離的に織り合わされている。こうした状況のもと、東アジア圏のさまざまな共同体において分有されてきた記憶が、人々の越境を通じて再編成されていくありようを考察することが、学問的に重要な課題となる。また、国家や文化の境界をめぐる摩擦や論争は今日でもなお頻繁に起きているが、そうした境界がむしろ混じりあう地点に注意を払いつつ、ともに生きるという意味での「共生」を実現していく可能性を探る必要がある。本書は、このような視点から、東アジアにおける知の交流の変容を論究したものである(本書「まえがき」より)。

大專校院教師升等多元自主機制及申訴處理之探析通案性案件調查研究報告

教育部自80學年度起至106年3月止,授權72所大學自行審查各職級教師資格;自95學年度起,授權專科以上學校自行審查部分教師資格。教師若認其升等權益遭受違法或不當之侵害,得提起申訴、再申訴、訴願、行政訴訟等行政救濟。本研究以文件分析及比較研究探究各國教師資格審查現況與作法,瞭解我國教師升等多元自主機制之政策實踐,以及升等申訴處理情形。

奈米科技中的力學

力學是一門歷史悠久的學科,而奈米科技則是近二十年來興起、被譽為可能是推動下一波工業革命的科技。本書試圖由力學觀點出發,將「力學」與「奈米科技」做具體連結,使具有力學基礎的讀者能漸進地進入奈米科技的領域。本書共有七章,第一章闡述了奈米科技、力學及二者間的關係;第二章以介電泳及光鑷為題,透過如何利用此兩項工具對奈米物體施力及力矩與動力學連結;第三章以原子力顯微鏡為題,透過懸臂梁與材料力學連結;第四章以奈米流體為題,透過其數學模式與流體力學連結;第五章以軟物質的力學與材料特性為題,統整奈米物體會遭遇到的各種力;第六章以利用分子模擬探索奈米結構為題,與量子力學連結;第七章討論超常材料,以拓展讀者視野。

東協經貿的發展:臺灣、日本與中國之競合及挑戰

根據亞洲開發銀行在「2017年亞洲發展展望」中公布的預測,東南亞地區是新興經濟體中成長較為突出的,且東協國家蘊藏了豐富資源、充沛勞動力、與低廉的投資成本,因而吸引日本、韓國、我國與中國大陸等國的投資。而臺商在投資中國大陸之後,近年也逐步轉向東協國家投資,與中國大陸推動的「一帶一路」戰略間,形成更強烈的競爭關係,未來的競合發展值得關注。本書收錄八篇論文,依論文內容可分成兩部分,第一篇關注東協國家的內部貿易、內部整合、金融及國際投資參與議題,計有五篇論文;第二篇則著重臺灣、中國與東協經濟體的經貿投資關係及政策議題,包括三篇論文。全書從東協內部貿易投資關係,分析東亞地區經濟發展的模式,並分析日本的直接投資及貿易是帶動東亞地區經濟發展的重要動力,以及分析中國大陸與臺灣在東協十國(及印度)直接投資營運的競爭關係,討論如何強化臺商在東協十國的營運,金融支援也扮演重要的角色。

球旅書懷-臺灣師大男子排球隊征途1946-1976

本書圖文並茂,可自書中文物照片了解師大男子排球隊的變遷,以及隊員胼手胝足的努力耕耘,造就當年的盛況榮景,也能透過本書見證臺灣排球運動發展的重要里程碑。1922年美國基督教青年布朗受邀來臺,將排球運動傳入臺灣,開啟排球運動在臺的近百年發展史。1946年10月,第一屆臺灣省運動會排球賽於臺北新公園舉行,排球運動在臺灣萌芽發展的時代自此展開,國立臺灣師範大學當年甫創校並成立臺灣第一個「體育學系」,排球隊也應運而生,自此之後本效排球隊活躍於排球賽事,常稱雄於大專排壇,也成就許多隊員的排球夢想。

2017文化創意產業永續與前瞻學術研討會:文化創意產業教育論文集

本系(屏東大學文化創意產業學系)於2017年10月25日所舉辦之第九屆「文化創意產業永續與前瞻」學術研討會,主題聚焦在「文化創意產業教育」,子題則有如下四個:一、 族群、文化素養與文化創意產業教育;二、文化資產、空間活化與文化創意產業教育;三、產業經營管理與文化創意產業教育;四、創意媒體、內容設計與文化創意產業教育。該研討會共發表20篇論文。而論文發表者在與會之後,願意參考評論人和與會學者的討論意見而修改,並授權同意本論文集收錄者共12篇(其餘8篇亦同意本論文收錄其摘要)。

荒原 .艾略特詩的藝術(現代主義文學論叢27)

四月是最殘酷的月份,迸生著紫丁香,從死沉沉的地土,雜混著記憶和欲望,鼓動著呆鈍的根鬚,以春天的雨絲…… 諾貝爾文學獎得主、英國詩人艾略特(T. S. Eliot, 1888-1965),以春天振奮律動的音樂,引帶我們瞻望的行進中,因著潛藏的幾乎是爆炸性的反諷意味,而捲入只能是步步猶疑的期望,來開啟讀者深入的探尋,衍生出434行的《荒原》,從〈死人的殯葬〉、〈一局棋戲〉、〈火誡〉、〈水淹之死〉到〈雷聲的預言〉共五章節,滿載著神話、歷史、哲學、宗教的意象與音節,夾以倫敦方言,描繪出當代人性的荒蕪與困境,教人讀來無窮玩味。 《荒原》的意義層疊深邃,是龐大的交響樂,是包羅萬象的巨幅壁畫。有人形容它對詩歌的影響,猶如畢卡索之於立體主義(cubism)。誠然,《荒原》是艾略特的代表詩作,至今仍具有英美詩歌史上重量級的地位,其對靈魂的震盪,在西方仍在進行。

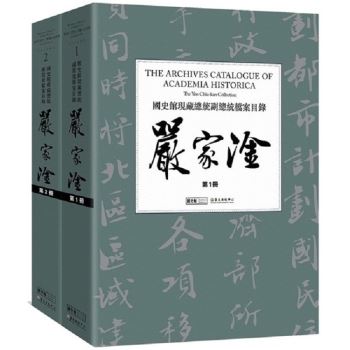

國史館現藏總統副總統檔案目錄:嚴家淦(二冊不分售)

嚴家淦總統是中華民國行憲後首位文人副總統,1975年4月6日繼任第五任總統。本書係以嚴家淦總統之文件史料為度,循公職生涯歷練時序,依全宗副系列層級及時序分章定節。期能藉由目錄優化精進及出版工作,提高嚴家淦總統全宗檔案的開放應用率,並擴大學術研究的成果。

第十八屆國際經貿法學發展學術研討會論文集[精裝]

本書為「國立政治大學國際經貿組織暨法律研究中心」所舉辦之第十八屆「國際經貿法學發展學術研討會」論文集,收錄了貿易便捷化協定「授權營運者」條款初探、投資人與地主國仲裁程序中的地主國反訴與投資人仲裁義務--以Urbaser案為中心、國營事業跨國商業活動之競爭議題與新貿易規範之必要性、巨型區域貿易下「法規一致性」之發展及其界線、論歐盟對我國非法(IUU)捕魚可能之貿易制裁,以及我國之因應以及政策目標的交錯與互動:論我國有機食品管制的特色與WTO規範合致性。除上述專題論文外,本書更收錄會議當日討論實錄,盼能完整呈現與會先進觀點,以饗讀者。

經略四方 縱橫全球:清華外交學人小傳

清華大學建校百年,華人首學,大師輩出,育人無數,蜚聲國際。然而,外界鮮少注意到,清華學人對中國近、現代外交也有重要的影響與貢獻。本書旨在探索清華學人與民國外交之關聯性和淵源,透過小傳方式呈現清華學人的外交相關事蹟,進而分析清華學人在民國外交活動中的角色與功業。一方面展現二十世紀前半葉中華民國外交的波瀾壯闊與起伏;另一方面則勾勒清華外交學人的群體圖像,印證清華教育對培育民國外交人才的貢獻。

科學探究的教學與評量之理論與實務

近二三十年來,中外科學教育的改革皆強調科學探究的教學,以提升學生對科學探究的理解和增進學生的探究能力。然而,科學探究的教學並沒有落實於科學教室實務中,傳統演講灌輸式的教學方式,仍然盛行。究其原因發現教師對科學探究的本質、教學以及評量不甚理解。縱使教師理解科學探究的教學之理論與實務,也因教學現場諸多因素,阻礙了探究教學的實施,致使學生對科學探究的理解和能力無法提升,殊為可惜! 筆者將這些年來有關「科學探究的教學與評量之理論與實務」的研究成果整理成冊,內容共分為兩個部分:第一部分科學探究的理念與教學知識,分為五章由筆者撰寫,第二部科學探究的教學實務,分為六章分由四位國小科學教師撰寫。筆者希望本書的問世,能帶給即將實施的十二年國教自然科學領域有關科學探究的教學與評量之參考。

海洋生態保育之科普活動設計

為使大眾能面對正興起的海洋科技產業,實有必要促進大眾的海洋科學素養,進而使其認識與面對動態發展中之海洋科技對社會的影響。因此,擬以「海洋生態保育」為例,規劃與辦理創新、多元、通俗及趣味的科普活動,包括:(1)科普人才培育;(2)研發海洋生態保育科普教材;(3)透過活動實驗認識海洋生物多樣性,以增進教育工作者與學生對海洋科學的興趣,以及對科學精神、科學知識、科學方法、科技影響的認識。 發展活動期間結合大學研究人員、與國小教師,參與規劃設計科普活動並招募有意願成為科普活動種子教師之教育工作者,包括教師、非制式教育人員、與師培生參與。同時,辦理系列海洋科學講座並邀請講座學者擔任諮詢專家,進而發展種子教師研習課程。期間團隊與種子教師將合作產出海洋生態保育教材研發成果至海生館進行推廣活動。除此之外,本書將設計完成的9組海洋生態保育教案進行彙整修正後,集冊成書,期盼可供國小教師課堂教授海洋生態保育議題時做為教學的參考。

萬年傳統全新感受 Vuculj 排灣族傳統科學智慧探究

原住民學童在數學與科學學習仍然低落,許多學者呼籲發展以文化為主體之教材及課程,並在所有的數學和科學教室中教導文化回應課程。因而,自 2009 年 8月起筆者與國立屏東大學教育學系徐偉民教授、資訊科學系林志隆助理教授、大仁科技大學幼兒保育系張靜儀教授、環境與職業安全衛生系蘇明洲副教授,執行獲科技部支持的4年期計畫─「縮短學習落差:發展排灣族小學與幼稚園數理教學模組與科普活動之研究」;2013年8月起與國立屏東大學原住民族健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班李馨慈助理教授,執行獲科技部支持的4年期計畫─「提昇排灣族學童數理競爭力與科普活動之研究:總計畫」;2017年8月起執行獲科技部支持的計畫─「以文化完形發展原住民族學童數理與閱讀教學模組暨建置數位學習平台」。這些年中我們與原住民學校校長、教師、耆老、部落志工人士等合作,進行文化採集與數學、科學教育相關的田野資料,並將這些文化加以整理、轉化為創新的數學與科學教學模組。這些以文化為基礎的數學與科學教學模組,根據研究發現,可以提升學生的數學與科學素養,與對數學與科學學習的動機與學習的興趣。筆者將以上這些年來有關排灣族文化採集的田野資料整理成冊,出版「萬年傳統全新感受—Vuculj排灣族傳統科學智慧探究」。筆者希望本書的問世,能帶給教師發展以文化為主體之教材及課程,並進而進行文化回應教學之參考。

2017藝術與設計國際研討會論文集

本次研討會可有效整合藝術與設計之應用暨藝術展演,會中藉由藝術與設計之專家學者講演及互動討論,探討藝術與設計創作發展趨勢,並以論文創作論述徵選,整合兩種執行領域互補、合作及交流之可能性,讓與會人員思考藝術與設計結合後設計之方向。本校視覺藝術學系也計畫到中正國中、民和國小幾所地區學校合作,並透過縣教育局的居中協調,讓鄰近演出場地的學校都可以就近參加,以達經濟效益。

青少年健康素養:理論、研究與學校實務

本書將青少年健康素養理論與學校實務完整結合。第一詳盡介紹青少年健康素養相關概念、理論、模式,研究與測量。第二篇探討學校如何透過健康政策的制定、健康環境的營造,以及健康教育相關課程的執行等方式,以落實校本學生健康素養教學與增能工作,且輔以相關研究、一套班級環境營造方案與四健康議題之教學模組等實例。本書內容豐富,可作為教育、公共衛生、健康促進等領域專業人士研究與實務上的重要資源。

![第十八屆國際經貿法學發展學術研討會論文集[精裝] 第十八屆國際經貿法學發展學術研討會論文集[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20155/2015580076251/2015580076251m.jpg)