神、哲學、大學:天主教傳統簡史

本書以深入淺出的方式介紹天主教神學、哲學與大學的發展簡史。作者由神的定義問題出發,依序討論了哲學的起源,大學的誕生,天主教哲學的發展,以及神學、哲學、大學三者間長達近兩千年的互動過程。作者認為,由奧古斯丁開啟的天主教哲學傳統,其對宇宙的觀點深刻影響了之後的大學學門發展,而在與各種宗教及學說進行交流、吸納、轉化的過程中,雖然一度與其他哲學討論脫節,但並未走向衰微,反而在面對當代困境與挑戰時更顯活力。面對今日世俗大學中各學門自行其事、日漸支離的現狀,天主教哲學傳統的整理性觀點,能讓大學重新尋回其對人類知識的真正意義與未來。

宗教•敘事•視覺性-當代文化中的終極關懷

本書為作者集結六篇已通過學術審查之期刊文章。所集結的六篇文章,是作者這幾年之中的尋思過程部分階段成果。領域從宗教敘事與社會實踐的關係,到文學、動畫與漫畫等領域的不同思考。雖然討論的文本領域相當多元,但是其他仍有著作者在其尋思與反省中的主要關懷基點:從敘事,特別是宗教敘事的角度探討閱讀、觀看之主體性問題,以及這一閱讀、觀看主體作為社會實踐主體、慾望主體、意識形態主體等主體位置上所揭示的多元與反思面向。

探究排灣學:知識體系的建構與連結

第1章:本文將透過考古學者與部落族人的合作書寫,首先說明此古陶壺整理計畫的緣起、發展脈絡及初步成果,其次介紹部落如何運用古陶壺於當代的文化復振活動中,最後思索古陶壺可以如何開啟考古學與部落間的對話,成為串起當代、過去與未來的可能。第二章:本文認為建築即政治,而這個時代的建築設計者、建築史學者,乃至設計評論者皆避談當代原住民族,卻不斷複製「原住民傳統建築」的造型語彙,不論是建築創作或建築評論,更包括課程,已為系統上之臆想,並為政治上之忽視。第三章:透過研究發現:1.kiljivak(關懷)是「masan cawcau(成為人)」之核心基礎,並串聯起個人、家庭、家族、部落、族群等關係網絡。2.王族「masan cawcau(成為人)」之素養條件較平民高出許多。3.排灣口傳敘事文學中有不少面向與田野、文獻資料相合,兩者之相異處,正好也能補足彼此缺漏之素養條件,是以最終能初步理出真正的人的面貌與輪廓。第4章:本文期盼能藉由數位工具的整合應用,對排灣族語教學師資培訓提供數位人文新思維,增進教師數位創新技能,提升學生學習動機。第5章:本文旨在探討史前館近年應用館藏進行排灣族物質文化研究的工作概況。史前館蒐藏文物較晚開始,且多是經由文物商購得,文物來源無清晰的脈絡,導致後續的應用有極大的限制,館員們藉由2017-2020年間的「文化部科技計畫」、「臺灣行卷」、「國家文化記憶庫」等計畫經費和機會,進行與文物源出社群的合作,重新讓文物找回文化脈絡,並藉由重製的過程讓文物背後的知識復刻,也讓文物重現。第6章:本文作者為佳平部落青年,作為此次共作展的行政規劃執行者,透過參與實作與觀察,希望以佳平部落共作展示的策展經驗,回應博物館與部落的另類互動可能。並指出文物回展對於部落集體記憶的積極影響,透過這樣的互動關係,部落也對博物館的知識體系進行修正。第7章:本文分析結果顯示,源出部落面對祖靈柱被公有博物館申請登錄為國寶時的反應,不同敘事間的方向並不同;對於訴求祖靈柱返還,以及對於婚姻結盟、結拜結盟的理解,亦存在差異。而主流媒體強調結盟儀式獲得排灣族人普遍認同,亦非事實。本文期許在推動當代原住民族主體性發聲的過程中,能帶來更多啟發。第8章:本文探討2020年、2021年屏東縣原住民族文化資產審議委員會兩次決議登錄排灣族文手為民俗、文手者為保存者、以及社區協會為保存團體的過程,對照2009年花蓮縣政府公告文面傳統、2016年苗栗縣政府公告苗栗泰雅紋面傳統為縣定民俗的結果,分析原住民族文身文化登錄為民俗類無形文化資產所呈現的問題。其中針對登錄受文者為保存者的適切性、實際執行文身的必要性、以及文身傳統能否改變等問題,提出討論。最後提出未來可能的發展方向,包括增列施文者為保存者、實際推動文身執行,傳統圖紋經族人協商取得共識後可調整等。第9章:有鑑局面紛亂,2017年加魯加倫領袖決定重新出發,利用「部落核定」管道澄清並自保。本文將分析加魯加倫部落以「部落核定」機制,重掌話語權的過程;並進一步探討,加魯加倫部落如何在「排灣族」框架下,重新界定我群與他者之邊界,並以「揉雜」的文化特殊性找到自己的定位。第10章:本文嘗試以情柴作為核心,從情柴性質、送情柴的方式與背後的文化意涵進行初步的探究。第11章:本文以南和村為例,紀錄圍繞在族人生命初始的各種生命儀禮,並且嘗試歸納出屬於白鷺與高見兩部落間的通則與差異,以及呈現出時代變遷的儀式轉化。第12章:本文將透過部落靈媒及耆老的訪談,有系統地探討Tjinalja’avusan來義系統的靈媒職司、所負責的族群及其變遷;同時,在現今部落耆老凋零和傳統文化逐漸消失的情形下,記錄並傳承Tjinalja’avusan來義系統的靈媒文化。

2023空權與國防學術研討會論文集

空軍是科技軍種,112年度「空權與國防」研討會秉持科技建軍精神,以「決勝制空權-不對稱作戰對空權發展之契機」為主題,網羅有關先進戰機設計、人工智慧、無人化等新興科技發展與作戰運用之各類型專文,彙錄本論文集付梓,承蒙各界學者不吝分享研究成果,引領本院師生培養宏觀學術視野及創新思維,並提供空軍建軍備戰及訓練發展參考

The Malaysian Albatross:A Collection of Literary Essays on the May 13 Incident

本書收入英文論文四篇,作者分別來自馬來西亞、新加坡與美國,他們都是文學研究者,其中林玉玲與馬拉凱.維達馬尼更兼具英文詩人、小說家身份。他們在論文中析論一九六九年五月十三日發生在馬來西亞首都吉隆坡的一場種族流血衝突事件對社會、文學、文化的影響。在事件發生五十年後回顧、反思,更有鑑往知來的歷史意義。

御風任務 Offshore engineering

為了減緩空氣汙染,能源部策劃「再生能源計畫」,飛廉能源公司積極響應,開始進行風場的規劃與建設,任命新進工程師何美黛(May)負責這項很有挑戰性的工程,將會採用最新的「浮動式風力發電機」技術。然而這項新技術到底是怎麼一回事?面對這項全新的任務,May能夠克服困難而順利達成目標嗎?之後,海事工程公司的Kenny成了她的搭檔,一起努力克服各種問題,故事這樣開始了……

閩風拂斜灣‧青衿覓陰光:高雄陰廟采風錄

陰廟的存在常讓人感到恐懼,這恐懼其實是來自於我們對祂們的陌生和忽視。先有接觸,方能跨越陌生與疏離。中山大學師生透過 「 閩南民間文學與文化采風」課程,藉由田野調査、影像記錄、在地書寫、轉譯手法與策展活動等多元記錄和專題成果,一步步認識這片土地上可敬的先民,尋找祂們的故事,探討祂們的生命與高雄之自然環境、城市特質、歷史發展、族群互動、產業變遷一同共構而出的豐富面貌。祂們的死難是歷史的過往,銘刻著這座城市、這片土地、這些族群的創傷記憶。因認識而理解,因理解而寬容,我們便能釋放對於祂們的恐懼,死者得以安息,而生者也能在祂們的故事中找到撫慰和繼續前行的力量。本書記錄了臺灣中山大學師生觀察、理解、體驗與轉譯高雄陰廟信仰的歷程,及其後續所獲得的成果和省思。希望能藉此增加人們對於陰廟的認識,不再恐懼;另一方面也希望能提供民間信仰與民間文學教學者不同的教學參考。

族群與客家研究理論

匯聚多元理論視角拓展客家研究的新思維「沒有單一理論可描繪所有時空中所有人的行為或現象,所以我們需要不同的理論來提供我們不同的探索視角,擴大我們的學術想像,豐富我們的研究視野。即便理論有時相似、有時互補、有時扞格,甚至相反,但是理論帶來獨特的思想脈絡與時空側重點,讓我們能透過閱讀,不停地反思,與學者對話,而對所解釋的社會現象,有更深一層的認識與意義。」——周倩(國立陽明交通大學副校長、教育所終身講座教授)《族群與客家研究理論》是一本探索客家研究的重要著作,匯聚13篇多樣且不同學術典範的論文,旨在透過各種理論及研究視角,拓展族群和客家研究。這些論文在不同觀點和立場下呈現客家研究的多元性。各篇論文所展現出多樣化的立場與觀點,進一步成為建構客家學術研究的一塊塊拼圖。本書作為推動客家研究的一環,致力於擴張客家研究的專業領域。在彰顯學術研究進步與變遷的同時,更呼籲超越現有理論,開展更多嶄新的研究方向。本書論文深入探討客家社會的多樣性和複雜性,從不同的理論角度展開分析,如藉助Luhmann的「二階觀察」對客家族群展開分析、客家研究的知識社會學分析,關注客家研究的空間論轉換、對客家學發展所依附的社會背景進行理論分析等。《族群與客家研究理論》是一本充滿洞見的研究著作,為客家研究領域帶來新思維與發展動力,同時促進國際間的學術交流與合作。這本書將成為客家研究學者不可或缺的重要參考資料。◆本書特色1. 多元理論視角:匯聚多篇不同理論視角的論文,內容多樣且非同屬一個學術典範,本特質正反映出當前客家研究的現象。2. 國際交流與比較研究:不僅聚焦在臺灣客家研究,還特別關注東南亞的客家研究,帶來跨國性客家研究的比較視野。3. 反思與超越:提供對客家研究的反思,呼籲超越現有理論,開展更多新的研究方向,並為客家研究領域帶來更深入、更廣泛的視野,對客家研究的未來發展具有啟示作用。

台灣文學英譯叢刊(No. 51)台灣文學史綱

Yeh Shih-t'ao (1925-2008) was an outstanding Taiwanese novelist, literary critic and historian of Taiwan literature. In the history of the development of contemporary Taiwan literature he occupies an incomparably important position. As a literary historian, Yeh's magnum opus is An Outline History of Taiwan Literature (hereafter Outline). It is a comprehensive account that treats the subject of Taiwan literature from the perspective of Taiwan. Although it is only an outline, the book has very special significance in the history of Taiwan literature. 葉石濤(1925-2008)是台灣傑出的小説家、文學批評家、和台灣文學史家,在近代台灣文學發展史上具有無比重要的地位。作爲文學史家,他的巨著當推《台灣文學史綱》。這是以台灣的觀點所闡述的第一本通史。雖然只是綱要,這本書在台灣文學史上,具有特殊的意義,主要在於以台灣人的觀點詮釋台灣文學的歷史發展。

性善論的誕生:先秦儒家思想史的一個斷面

1998年「郭店楚簡」的公布,原本讓學界對中國古代思想史之重建充滿期待,然而,至此已過二十五年,主要研究成果迄今還只留在竹簡編聯、文字隸定及訓詁等文獻方面的研究;藉此建構新的中國古代思想史的過程,則恐怕未有太大進展。本書承擔「拋磚引玉」的角色,藉由深入分析「郭店楚簡」諸文獻中的思維方式,並勾勒出從子思到孟子的思想發展過程,試圖闡明孟子「性善論」獨特思想的淵源在於郭店文獻。本書不但適合專攻先秦儒家思想的專家,而且對探索新的中國古代思想研究方法的學者和學生而言,亦是不可不讀之作。

尼科馬哥倫理學

什麼是好生活?好生活是幸福的嗎?這些永不過時的問題上至達官貴人,下至販夫走卒似乎都能回答一二。例如出身高低、榮譽有無或財富多寡等,是影響一個人是否生活得好及幸福的因素。然而為何日常經驗中,真正幸福者幾希?亞里斯多德在《尼科馬哥倫理學》試著與一般流行的幸福觀對話,並非全面否定社會傳統,而是為了替它們提供合理及堅實的哲學基礎。他指出「幸福是靈魂根據德性的活動」;對活動或行動的強調,凸顯出亞里斯多德與柏拉圖、蘇格拉底的差異,前者著重德性實踐,後二者偏向德性知識。這部著作的內容觸及諸多倫理議題:人生目的與幸福、運氣與外在善、德性、德性教育、道德責任、正義、不自制、友愛及快樂。儘管亞里斯多德是基於西元前四世紀城邦政治為背景思考,但本書對西方倫理學的發展,意義既深且長。

似水流年

《似水流年》完稿於疫情高峰之年,多篇文章之時空背景,即在封城、居家、隔離等脈絡下開展。新冠病毒出乎意料地大大改變人類的生活模式,原本暢行無阻的地球村,在各國陸續宣佈鎖國、封城之後,彷彿人類文明頓時退回穴居時代,人們被嚴禁跨越居家安全防線,人與人之間被迫保持社交距離,上述種種防疫政策也如實反映在新書中。也許是受到時代氛圍的感染,《似水流年》小說集以悲劇收場居多,大多是病體折耗的消磨、婚姻破裂的心理傷痕,或是投資失利失去活下去的希望,最終以「死亡」付出代價。上述客觀因素中並沒有直接扣連疫情,顯然周女士並無意放大疫情災難,導致悲劇主因始終聚焦在夫妻嫌隙和人性貪念。然而我們仍從小說中感受到病毒侵襲人體的威脅,以及疫情對現代生活模式的衝擊,這是小說家說故事的功力,更是文學家紀錄時代的使命。周女士的創作主題向來跨度多元,觸及各種人性百態和情慾暗影,尤其在兩性關係和房產交易兩者著墨最深,所有故事都架構在家庭關係的基礎上,凡涉及性愛、誘惑、出軌等敏感議題,最終都會回到婚姻誠信和家庭倫理的框架予以批判與省思。——前國立清華大學校長 賀陳弘

通識領袖學思集(二)

通識領袖講堂-僑領講座」旨在邀集各領域專家學者、卓然有成之傑出人士及領導者蒞臨講堂,分享人生過程之點點滴滴與學思歷程,開拓學生視野,並透過對話培養學生創新思維、溝通表達及獨立思考能力,培育學生成為軟、硬實力兼具的全方位人才,達成本校校訓所揭示之「真知力行、兼善天下」的教育目標。

尋租中國:台商、廣東模式與全球資本主義(增訂版)

為什麼以利潤為導向的台商,和以尋租為動機的中國政府機構,會認為合作符合共同利益?台灣是中國崛起的受益人也是受害者,這種雙重性點出當今世界與中國的關係糾結。本書從台灣觀點提出對中國經濟崛起的解釋,並藉由台商之眼剖析中國獨特但影響全球的公民身分體制、機構化尋租與發展模式。作者結合宏觀歷史角度和田野調查,提供創新觀點。在中國的開放改革年代,台商以特殊而靈活的身分進出中國,連同其他外資,協助啟動中國與全球的連結,並將資本主義制度引進中國,迂迴造成「中國崛起」。在此過程,中國也表現出自身體制韌性,並展現角逐科技霸權和地緣政治優勢的企圖心。然而,作者指出,中國試圖撼動美國在區域和全球支配力,其根本之道在於有實力從物質基礎層面挑戰美國的經濟科技霸權。但中國實力仍未臻成熟之際,習政權過度延伸國力,對內鎮壓、對外威脅跋扈,引發幾近全球規模的警戒。而「中國模式」曾經璀璨的爆發式成長,如今竟成為持續發展的絆腳石。這個貫穿全書的觀點,從本書初版定稿迄今五年,歷經國際政經局勢變遷之驗證而益發清晰可辨。增訂版保存原書論證和資料結構,更新部分數據和資訊,修正筆誤和錯誤,並加上新版註。此外,精選數十張田野過程中拍攝的彩色照片,記錄當年光影和人物。【得獎記錄】◎ 2023美國社會學學會 國際學者全球和跨國社會學最佳專書獎。◎ 2020年第九屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎。◎ 2020年科技部最具影響力研究專書(人文及社會科學領域)。◎ 2019年孫運璿學術獎最佳書籍。

中國非漢族易學史論

《中國非漢族易學史論》是「亞洲易學史研究三部曲」的最後一部。第一部《易學對德川日本的影響》(2009年)探討易學在近世日本思想與文化的角色。第二部《東亞易學史論》(2017年)研究易學在日本、朝鲜、越南及琉球等「漢字文化圈」内的傳播與影響。《中國非漢族易學史論》介紹中國周邊及境內的非漢族群對易學的認識與應用。透過以上三部亞洲易學專著,作者嘗試建構一個脫中國中心主義的「亞洲易學文化圈」概念,對促進全球易學研究(global Yijing studies)有莫大貢獻。本書是首個非漢族易學的綜合性研究,它以原始文獻為基礎,以漢族與非漢族的文化互動及漢族文化在非漢民族的在地化為基本分析架構,以藏族、党項族、蒙古族、滿族、彝族、苗族及回族,一共七大族群為研究個案,探討中國非漢族易學的歷史軌跡、性質與特色。本研究按地緣政治及歷史因素,將中國周邊及境內的非漢民族分為三大形態:周邊帝國民族、統一王朝民族及境內少數民族。它們亦分別代表非漢民族對漢族易學的三種不同文化反應:在地化、漢化、雙軌化。在嶄新的研究領域及視角下,本書有助瞭解易學在非漢民族的歷史、文化上所扮演的角色及非漢族易學在「亞洲易學文化圈」的定位。

台流.華影:中國霸權下的台灣電視劇文化、性別與國族

從晚近的《俗女養成記》、《花甲男孩轉大人》,2010年代的《真愛找麻煩》、《回家》,再上溯至《流星花園》,台灣電視劇從被納入新自由主義全球化就成為東亞流行文化圈一員,記錄著流行文化的種種趨勢和變化。中國崛起後,以中國為中心的「華語市場」概念帶來「華流」;媒介平台化後,在國家品牌和多元文化主義下,「新台劇」成為台劇創造台流的新道路。本書將劇集的性別展現置放在國族政治與中國資本和全球資本的競合脈絡中思考,探討在商業國族主義運作下,中華性與台灣性的協商如何鑲嵌於愛情想像、親密關係,以及溫情主義政治。本書重新思考產製流通背後的地緣政治經濟變化,以及社會形構與電視劇文類之間的交織流動。

Fun English on STEAM

Fun English on STEAM以國小中年級自然教材的6個主題: 植物,動物,水,磁鐵,氣候與時間為課程設計主軸,運用Frayer model語言圖形組織的概念,每個主題分五個STEAM的領域支線: 科學、技術、工程、藝術和數學, 共30 個子題,每個領域支線皆涵蓋(1)Essential Words:語言學習目標,(2)Facts/Characteristics: STEAM學科知識,(3)Examples/Applications:目標詞彙與學科知識交互運用,以及(4)Exercise:動手做延伸活動。每個領域支線搭配各個子題,融入雙語跨域學習,統整不同主題的概念編寫,結合英語母語人士的錄音錄製,建立適合學童STEAM的詞彙語料,期盼這本中年級雙語跨域STEAM橋接課程主題式詞彙語料教材,能夠加強學童STEAM雙語字彙量與運用能力,提升學童英語學習動機與興趣。

世紀風華:百年臺師大,世紀設計史

本次「設計風華:百年台師大,世紀設計史」規劃了18個展櫃,展示百年來台灣設計發展的珍貴史料,第1展櫃至第4展櫃主要以1922~1946年臺北高等學校為主,分別展現校史、校長、老師、學生四個面向的設計文物;第5展櫃至第10展櫃則是1895~1945年日治時期政治、產業、教育、文化、戰爭等不同面向的設計史料;第11展櫃至第18展櫃則以1947年以後臺灣省立師範學院至1967年改名國立臺灣師範大學,分別從創系主任、教師、學生、展覽、協會、藝術與設計等不同面向敘述台師大設計發展。

詩藝的復興:千禧世代詩人對話

文學創新與發展的關鍵,在於一群作家展出共同的風格與特色,有别於文學史上先前的創作群,最具體的差異辯證來自文藝思潮變革中,不同流派的激盪碰撞與此消彼長。在流派之外,文學史或是文學社會學也會標舉「世代」作為區隔的特徵,反映出當代文學前衛力量的崛起。《詩藝的復與:千禧世代詩人對話》一書掌握「世代」的特徵,廣泛訪談活躍於臺灣的千禧世代詩人,收錄沙力浪(1981-)到王柄富(1999-)共二十八篇深度專訪,同时選入三篇Podcast節目摘錄,與三篇講座摘錄,以新世代的眼光切入討論臺灣當代文學場域的現况。

篳路藍縷:從打石場到陽明醫學院

是校史,也是醫學史陽明醫學院與戰後臺灣國立陽明醫學院成立於1975年,原為臺北榮總第一期五年發展計劃的一環,後在國家公衛政策介入下,成為培育公費醫師、支持偏鄉醫療人力的基地。隨著經濟崛起與政治的民主化,陽明醫學院的地位日益重要,在醫學、生命科學等領域舉足輕重,1990年起更啟動改制,為臺灣第一所以生醫為主的國立大學,完成培養公費醫師的階段性使命。本書以行政院、榮總與陽明醫學院時期各類檔案及公文書為基礎資料,圍繞在院務發展方針、系所與學科建置、學生活動、校園地景變遷、陽明與榮總關係、公費生培育制度等主題,對院史進行全面整體的記錄與論述。從唭哩岸山下的採石場轉化成培育仁心仁術醫療人才的頂尖學府,陽明醫學院的院史交融公共衛生、醫療專業與高等教育的歷史記憶,是戰後台灣發展不可忽視的見證。本書特色1. 陽明醫學院第一本校史專書,翔實紀錄1965年籌備期至1994年改名陽明大學期間的發展歷程,並收錄珍貴全彩歷史照片。2. 本書以學校為主體,透過人物、主題與事件,呈現陽明的特色與定位。3. 紀錄醫學院、退輔會及榮民總醫院的淵源。細說醫學系公費生制度的源起及爭議。

虛摹與實際:李杜詩選讀

李白與杜甫是唐詩的雙子星,但坊間的李杜詩選,常見前半部李白,後半部杜甫的編排方式,或者是李、杜各自成書,無法透過相同主題、不同的表現方式,來呈現李、杜詩各自的長項與異同處。本書透過「身世背景」(自傳、親情、兩人贈別)、「共同主題」(贈別、戰爭、山水、懷古、飲酒、閒適)與「各自擅長」(李白的閨情與杜甫的詠物)重新編排。書中每單元前皆附有「導讀」,概述各單元主題的寫作傳統與李、杜的書寫差異。每單元並選錄若干代表性詩作,附有精簡扼要的字詞注釋與典故說明,詩後並以兩至三則的「名家析評」,提示選錄詩作的精妙處。

2022自然、社會與設計學術論壇論文集

全球環境面臨嚴峻的考驗,永續發展已經不得再為口號目標,而須成為當發可發的箭。多項國際協議如聯合國永續發展目標(SDGs)、新城市議程(NUA)、巴黎協定、及仙台減災綱領等,都已來到2030里程年的當口。在此關鍵時刻,在景觀規劃設計領域的我們如何因應氣候變遷?作爲教育者、自然與社會的設計者,又如何與時俱進?都市系統是一套錯綜複雜的社會-自然-科技系統,充滿著許多不確定性,規劃與設計工作面臨極大挑戰,必須橫跨社會以及自然等多樣領域。面對衝擊,都市地區面臨較高的敏感性與風險程度,而在策略思維上,都市又扮演關鍵

由重構學習C++程式設計

本書主要針對高中與大學開始接觸程式設計的初學者,及想學好C++11程式設計的讀者所設計。書中文字敘述力求淺顯簡潔,並以大量範例、片語、學習要點、風格要點等方式,逐步引導初學者進入程式設計的領域。這本書以「重構」為中心,也就是以一再改寫來引導初學者,強調機制的原理與應用,並用於程式之中。期待藉此正確的程式設計技術傳遞給廣大讀者群,以提升讀者對程式設計的興趣。本書特色1. 以「重構」為中心,也就是以一再改寫來引導初學者。2. 透過「學習要點」、「風格要點」、「特殊字元」等設計,隨時提醒讀者各項學習重點,以提升學習效率。3. 本書搭配專屬網站(https://sites.google.com/view/cplusplusrefactor),提供各章練習題、作業,並隨時更新相關補充資料、程式碼等資訊。4. 以更多完整範例、相關圖示說明複雜的觀念與方法,同時強化各範例間的關聯性,讓讀者能從中反覆練習、更瞭解所學之實際應用。

日治臺灣醫療公衛五十年(修訂版)[精裝]

本書蒐集、譯註日治臺灣時期的醫療、公衛重要史料及文獻,是研究日治臺灣醫療公衛史極其重要的必備書。內容共分三部分:第壹部,譯註堀內次雄、丸山芳登撰寫之〈臺灣醫事衛生年表〉,記述當時醫療、公共衛生重要大事之經緯。第貳部,譯註最重要的史實紀錄,即丸山芳登的大作──《日治時期臺灣醫療公衛業績》,詳實記載各項調查、統計成果,完整呈現當時醫療、公衛之整體面貌。第參部,編者精心選譯當時具關鍵意義的醫療、公衛的法規與文獻,是深入了解日治臺灣醫療公衛政策理念與想法的重要參考資料。

心理學:身體心靈與文化的整合(第2版)

本書是集合臺大心理系專兼任老師及系友之力,為華人學子撰寫的一本中文普通心理學教科書。內容涵蓋心理學所有重要的主題,但有別於坊間其他中英文版教科書,本書從第一章介紹心理學發展起,在各章均融入有關華人社會文化下的研究成果,使本書的讀者不僅瞭解國際心理學的成果及趨勢,也能欣賞本地心理學者的耕耘及收穫,達成落實心理學於本土文化的目標。本書不僅是介紹心理學最新入門知識的教科書,也是一本想要認識心理學的最佳參考書。第二版更新部分資料,並針對不易明瞭的部分做了修訂,並且納入使用本書的老師與同學們過往所反映之意見,較初版更臻完善。

From Chinese Cosmology to English Romanticism: The Intricate Journey of a Monistic Idea[精裝]

From Chinese Cosmology to English Romanticism explores the intricate early-modern English and European reception of the Chinese monistic idea tianren heyi or humanity’s unity with heaven via the Chinese rites controversy, the philosophical innovation of Spinoza, the transformation of English garden layout, and the poetic revolution of Coleridge and Wordsworth.==================“Yu Liu offers a groundbreaking analysis of cross-cultural exchange by exploring the influence of Chinese philosophical traditions on English art, gardening, and literature up to the Romantic period . . . A must-read for scholars interested in Anglo-Chinese relations between 1600 and 1830.”—Robert Markley, W. D. and Sara E. Trowbridge Professor of English, University of Illinois Urbana-Champaign“In this deeply learned study, Yu Liu traces a ‘relay of ideas’ that made their way from Chinese philosophy to Western Romanticism, transformed along the way in Spinoza’s thought and in theories of English landscape gardening. A tour de force of intellectual history, his book shapes a persuasive story out of disparate strands whose significance deepens when seen in a unifying perspective.”—Leo Damrosch, Ernest Bernbaum Research Professor of Literature, Emeritus, Harvard University“A thoughtful and imaginative attempt to trace the migration of the ancient Chinese cosmological unity of heaven and humanity to seventeenth-andeighteenth-century Europe via the China Jesuits, Spinoza, Coleridge, and Wordsworth, leading to the redesign of English gardens and Romantic poetry.”—D. E. Mungello, professor of history emeritus, Baylor University“In his powerfully original monograph, Yu Liu upends the all-too-familiar asymmetry of theorizing Chinese culture through a Western conceptual structure. He mounts a carefully documented and compelling argument that the ‘idea’ of the persistent Chinese organismic worldview captured in the language of ‘humanity’s unity with nature’ set its roots in the antinomian European Enlightenment thinkers as early as the complex Rites Controversy, and then spreads out as a root system through the heretical philosopher Spinoza to shape British Romanticism in all of its parts.”—Roger T. Ames, Peking University

神的隱匿與人的理性

如果上帝存在,為甚麼祂不顯現自身,向世人宣示自己的存在?抑或,根本就沒有上帝? 這是纏繞宗教信徒千百年的問題,在學界卻鮮有討論。直至1993年,著名無神論宗教哲學家J. L. Schellenberg出版本書,為「上帝隱匿問題」提供了嚴密的論證,轟動國際學界,隨即成為經典。本書博古通今,與之深入互動者古有帕斯卡、巴特勒主教、齊克果等經典大哲,今有Hick、Swinburne、Plantinga等當代基督教哲學名家。雖為無神論之作,本書亦對神人關係作出了深刻透澈的分析。本譯本榮獲英國伯明翰大學宗教哲學中心與美國約翰.鄧普頓基金頒發之「全球宗教哲學翻譯獎助」,期望為華文圈讀者打開當代宗教哲學的大門

閩南─西班牙歷史文獻叢刊四:華語—西班牙語辭典

本份手稿現藏於義大利羅馬安吉利卡圖書館,為1604年耶穌會會士Pedro Chirino與菲律賓唐人合作編撰而成,作為西班牙人學習閩南語之用。手稿分成雜字與生活用語兩部分,前者依循閩南地區流行的《雜字》書籍內容,收錄日常使用的字、詞,後者則是摘錄當時唐人生活使用的句子,在這些用語之旁,加注西班牙文對應字與拼寫閩南讀音。此一手稿為現存所見最早的西班牙與閩南人語言交流的文本,為人類「世界記憶」(Memory of the World)的重要資產。 This manuscript is a collection of the Biblioteca Angelica in Rome, Italy. It was compiled by the Jesuit Pedro Chirino with collaboration of some Chinese people in the Philippines in 1604. The manuscript used by the Spanish for learning Hokkien is divided into two parts: a miscellaneous assortment of words and a list of daily expressions. The former follows the contents of zazi (雜字), a book that was popular in Southern Fujian, and contains words of daily life, whereas the latter is a selection of daily sentences. Beside the words and expressions, corresponding Spanish words and transcriptions of Hokkien pronunciation are also provided. This manuscript is the earliest known text regarding the linguistic exchange between the Spanish and the Hokkien people, making it a valuable asset of Memory of the World.

閩南─西班牙歷史文獻叢刊四:新刊格物窮理便覽

書現藏於奧地利國家圖書館,為西班牙道明會神父Thomas Mayor所寫,他為了向馬尼拉唐人宣揚天主教教義,在當地唐人的協助下,使用閩南語翻譯教義,並於1607年由唐人刻版印刷傳世。全書分成三卷,第一卷主要是講述當時西方的科學知識,第二卷是《聖經》故事,第三卷主要講述天主教的知識,並批評當時唐人的宗教信仰。全書具體呈現出大航海時代唐人與西班牙人在宗教、科學知識交流的過程與成果,為人類「世界記憶」(Memory of the World)的重要資產。 This book is a collection of the Österreichische Nationalbibliothek. It was written by the Dominican priest Thomas Mayor for the purpose of spreading Catholic doctrines among the Chinese in Manila. With the help of some Chinese locals, the doctrines were translated into Hokkien, and the xylographic copies by the Chinese were published in 1607. The book consists of 3 parts, with the first one concerning contemporary western scientific knowledge, the second one stories from the Bible, and the third one mainly concerning Catholic knowledge and criticism of Chinese religious beliefs of the period. The book presents a vivid picture of the process as well as the results of exchanges between the Chinese and the Spanish on religion and science in the Age of Exploration, making it a valuable asset of the Memory of the World.

華語文聽力測驗、閱讀測驗:準備級模擬試題1

「華語文能力測驗模擬試題」分為「準備級」、「入門基礎級」、「進階高階級」及「流利精通級」四冊,內容特色包括:1.華語文能力測驗簡介:希望應試者對本測驗的特色、用途等相關內容有更深一層的了解,以作為進一步報考測驗之參考依據。2.應試準備:提供本測驗聽力及閱讀兩個項目的準備方向,讓應試者在華語學習及測驗準備兩方面皆能全盤掌握。3.全真模擬試題:此全真模擬試題編製完全與實際考試相同,內附一片聽力光碟。透過考前練習,不僅可以熟悉本測驗的題型及作答方式,在考試時就更能夠得心應手。

治理教育欲望:當代中國教育的文化分析

中國的家長很重視子女的教育,普遍希望孩子能讀大學,而這是台灣社會也不陌生的現象。澳大利亞人類學家任柯安將這種大眾對教育一致的期望稱為「教育欲望」。在本書中,任柯安把長期在中國山東鄒平觀察到的這種教育欲望,與「文化」、「治理」及「具地體現」的概念相結合,從地方脈絡、國家政策、歷史傳統、普遍性等層面,探索教育欲望的形成與實踐,析論什麼樣的因素促使它成為整體性的社會現象,並影響到家庭開支和國民經濟的優先順序、出生率、種族關係、治理模式、社會與政治階序等。任柯安對中國教育文化的精闢分析,啟發我們去思考教育欲望與社會轉型及治理實踐的關係,並檢視教育欲望如何被定位在台灣、東亞社會,甚或世界其他地區。

探究策略55 中小學篇

《探究策略55 示例》中文版是參考自Concept-based inquiry in action (2018, Corwin) 而來。原文書的作者是Carla Marschall 和Rachel French。Carla 曾在許多國教授 K-12 和 IB 課程;而 Rachel 是教育顧問,經常在世界各地支持學校發展探究為本的課程與教學。Rachel 於 2018 年11 月來臺5 天,引導我們的老師體驗探究為本的教學。為了讓更多老師能夠快速進入學習,我們將約80 種的探究策略先翻譯成中文,讓參與工作坊的老師先行閱讀。工作坊結束後,老師們決定摘取最常用的55 個策略,讓有意願的老師以身試「法」,並將教學歷程敘寫出來,讓其他老師們可以參考。於是,我們在2019 年出版第一本的《探究策略示例55》;2020 年調整部分內容、增加策略運用的說明,再版書名則修正為《探究策略55 中學篇》。這本小書匯聚了許多教師的心血,今年我們向下延伸並出版《探究策略55 中小學篇》,參考本書所提供的工具,根據學生狀況與在地民俗風情給予不同的養分,由中小學的課室展開不同的樣貌,內容部分更提供更多中小學實踐示例。探究策略共有7 個階段:投入、聚焦、調查、組織、通則、遷移、反思。反思則可融入其餘階段。雖然7個階段不一定是線性發展,但多少可反映由易入難、由簡入深的探究歷程。每一個階段都有多種策略可以使用,老師可依據學習目標、核心問題或主要概念,應用適合探究的策略,讓學生可以在此探索與討論過程中,有感思考,有意提問,有據理解,和有心創作。

華語文聽力測驗、閱讀測驗:進階高階級模擬試題5

「華語文能力測驗模擬試題」分為「準備級」、「入門基礎級」、「進階高階級」及「流利精通級」四冊,內容特色包括:1.華語文能力測驗簡介:希望應試者對本測驗的特色、用途等相關內容有更深一層的了解,以作為進一步報考測驗之參考依據。2.應試準備:提供本測驗聽力及閱讀兩個項目的準備方向,讓應試者在華語學習及測驗準備兩方面皆能全盤掌握。3.全真模擬試題:此全真模擬試題編製完全與實際考試相同,內附一片聽力光碟。透過考前練習,不僅可以熟悉本測驗的題型及作答方式,在考試時就更能夠得心應手。

中國古典思想中的譬喻與類比:個人、國家與社會的治理[精裝]

在2021年,政大華人文化主體性研究中心很榮幸邀請到華裔美國哲學家黃百鋭(David B. Wong),以Metaphor and Analogy in Early Chinese Thought: Governance within the Person, State, and Society為主題,發表了五場線上華人文化講座。黃教授由「個人、國家與社會意義上的恰當的治理概念」這一主題切入,具體而深入地探討類比和譬喻在中國古典思想裡所扮演的角色,並提出他對這些思想的詮釋。這五場講座內容可謂黃教授多年學術累積的展現,講座後我們並舉辦了為期兩天的工作坊,邀請國內外學者深入討論講座中所提出的重要觀點,而黃教授也對這些評論一一作出回應。本書將講座內容、評論與回應整理出來呈現給學界,希望能引發更多的關注與討論。

域外作戰的宣傳與外交

國立政治大學人文中心執行「中國遠征軍與第二次世界大戰研究計畫」,由專家組建團隊,邀請青年學子參與,定期討論,凝聚共識。研究團隊經過數十次的學術討論、三次大型研討會,將研究成果出版,編成「中國遠征軍系列叢書」。參與研究計畫的博碩士研究生經過長期討論薰陶,也分別從宣傳、外交等角度,發表論文,頗有可採。本書集結計畫團隊的中、青年學者的主題論文,藉由多元觀點,檢視戰場實況與戰事報導的虛實交錯,嘗試還原遠征軍史事。

東南亞戰場的情報與敵後工作

第二次世界大戰參戰國在槍林彈雨中廝殺,也隱藏身影善用情報和祕密行動取得制敵機先優勢,或瓦解、或減消敵方陣營的作戰能力,從而襄助正面戰場贏得勝利,可謂另一種戰場。本書運用原始檔案和新史料,多元考察二次大戰期間中國、東南亞、印度三個地區在戰場上相互關連的情報作戰,有助於了解中國與盟軍在東南亞戰場情報合作上的曲折變化。同時見證國民政府情報人員在戰時複雜環境下,對反攻緬甸的努力和承受的困境,以及英美在華自行成立情報機構,衍生兩國在華的利益矛盾和資源排擠,從而剖析盟軍之間的情報競合關係。

國立臺灣大學圖書館典藏琉歌大觀(第四卷)[精裝]

臺大圖書館根據所藏《琉歌大觀》抄本所編製的全文翻刻暨現代日文語譯及解題的刊行本出版《琉歌大觀》全四卷。原稿為沖繩學學者真境名安興編纂,歌謠取材涵蓋時間自1461年迄於1917年,長達456年,為琉球文學的重要寶典。臺大圖書館透過合作計畫,與琉球大學學者群將該批史料進行全文翻刻、現代日文語譯、校注及索引,及撰寫解題。《琉歌大觀》分年出版為四卷(冊)套書,2023年出版第四卷(冊),翻刻館藏:(1)《琉歌大觀 卷四》〈第十八輯〉、〈京太郎の歌〉及〈宮古島のあやご〉(2)《琉歌大觀 卷五》〈八重山島の歌〉。各輯歌謠以三段式編排,上段為翻刻原文,中段為日文語譯,下段為注。卷末附上〈歌名一覽〉,以方便利用。

半島序曲:恆春半島民謠歌詩集

本歌詩集以恆春半島民謠的唱詞為主題,首先介紹恆春民謠各曲調以及曲詞關係,並依不同民謠曲調的選擇適合唱詞,並搭配賞析之念詞與吟唱音檔,以及羅馬拼音和教育部漢字版本輔助,從知識理解、拼音輔助與歌謠賞析的內文組成,作為恆春半島民謠認識與學習文本。

集福延慶研究

台灣傳統漢人民居多有風水考量之說,不過個案解讀往往捕風捉影,簡略失據。《集福延慶》是歷史建築梅鶴山莊創建風水師的勘扦文本,長達四千餘言,其詳細程度幾乎是同類文獻之僅見,加上梅鶴山莊建築主體原貌及周遭山巒水流大致維持,得以現地對照,體現風水內涵與環境尺度。本書內容第一部分為《集福延慶》的文本逐句解讀,此乃追溯其所引據經典,輔以現勘及比對各種地圖所得的成果,並佐以圖解。第二部分為「探微」,乃針對《集福延慶》涉及的關鍵性風水詞語、意念與操作的延伸釋義。晚唐楊筠松是風水史上重要人物,托其名的諸多著作影響後世深遠。梅鶴山莊創建勘扦風水師來自廣東大埔,其《集福延慶》兼容巒頭、理氣、三合、玄空,且常引據楊氏著作,不啻為閩粵族群標榜承傳楊氏風水術之理論與實踐的絕佳案例。

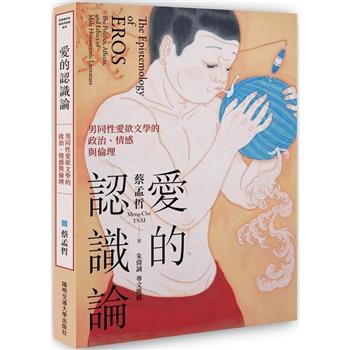

愛的認識論:男同性愛欲文學的政治、情感與倫理

癖、窺、愛同性戀認識框架轉變及其歷史關係性本書透過「愛的認識論」這個具多重時空意涵的概念,來表徵「癖」的病理模式、「窺」的道德模式,以及著重探討的「愛」的關係模式等三種模式的同性戀認識論,並探究它們的歷史變化軌跡,以突顯同性戀主體所面對的汙名歧視、生存情境、親密關係形式,以及設想如何共同生活。愛的汙托邦被權力穿透又施用於社會維穩的共生體透過分析華文男同性愛欲文學中,關於性/親密關係與婚姻家庭的想像與辯證——這個面向不僅關乎並構成當代同性戀的各種生命情境,更影響且形塑同性戀認識論轉變的具體社會制度及歷史事件——試圖描繪不同歷史情境中同性戀主體的生命樣態。本書主張,我們需要不同的同性戀認識論來理解、思考與感受同性戀生命的幸福與苦難,藉以看見同性戀情感與生命的矛盾與麻煩,同時看見交織其中活生生的幸福期盼及想像、血淋淋的苦難歷史及現實,而能夠開展一種融合自我照顧、合作互助及共生求存的倫理想像。 ▍本書特色1.切入百年來中文同性戀典範替代上位與後來風向轉變的整個眩惑場景。2.描繪不同歷史情境中同性戀主體的生命樣態。3.透過婚姻平權等新發展所引出的不同觀點來回看原先的歷史文本。

國立臺北教育大學第26、27屆傑出校友芳蘭菁英錄[精裝]

國立臺北教育大學於一百二十多年前,由前輩先賢們創建了學校,交付一代代教職員工及每一位踏進校園的學子守護,成為一所具有深厚歷史底蘊的學府。學校屹立逾雙甲子,不斷培育出在各界表現卓越、成就非凡的傑出校友,默默共同守護著學校的榮譽,為母校增光添彩,更是學弟妹所追求的標竿模範。為弘揚國北教大優良校風,鼓勵畢業校友持續傳承學長姊敬業樂群的精神,以貢獻國家社會,同時肯定優秀國北人的傑出成就,鼓勵後學,自民國85年100週年校慶起,舉辦傑出校友選拔,並於每年校慶典禮上隆重表揚。自舉辦傑出校友選拔以來,各地區、機關單位、校友總會及各縣市校友會陸續推薦許多優秀校友,顯示優秀的國北人深受社會各界肯定,卓越表現所締造的口碑更已成為本校無價資產,這些成就不僅對於學弟妹未來就業有極大的助益,也讓母校永遠以傑出校友為榮。我們殷切希望在社會各角落、在不同領域上,有越來越多的傑出校友綻放國北之光,持續奉獻國家、社會。

第39屆中興湖文學獎

中興湖文學獎舉辦全國大學院校文學競寫,藉以深化校園人文精神,鐫刻成長記憶,提供校園寫手青春發聲的平台,期盼全國文藝青年發揮所長,熱情參加,爭取獎金與榮耀, 賽後匯編得獎作品,以為紀念。(共收錄梁莉姿等28人作品)

即凡見聖:唐君毅人學論

唐君毅先生是近代中國最受人注目的一位思想家,惟大部分關於他的討論均忽視了其思想背後的問題意識:唐先生的思想實是對「唯物主義」所作的一個回應。至於唐先生回應唯物主義的方法,並非純然破斥唯物主義的不足,而是強調吾人當開拓一己的心靈,藉以從唯物主義中超拔出來。簡言之,唐先生是希望我們成為更健全的人,從而由最平凡的道理中察看出神聖的價值。本書嘗試以一嶄新的角度闡釋唐君毅先生的思想及其當代意義,系統地論述唐先生的哲學視域、文化理論與修養工夫,全書不但內容豐富,並有作者的獨特見解,其當對讀者了解唐先生思想的價值乃至當代新儒學的特色有所啟發。

How Asians View Democratic Legitimacy

This edited volume is intended to showcase the breadth and depth of the collaborative intellectual enterprise that the Asian Barometer Survey (ABS) network has built up over the past two decades. To commemorate the twentieth anniversary of the ABS, we invited ABS partners to contribute their intellectual findings to this edited volume. Except for the introduction, this volume consists of twenty-seven chapters divided into two sections. The first part of the book contains eleven chapters that are based on previously published studies and are updated based on the latest ABS data. The second part of the book focuses on issues specific to each country or autonomous territory and consists of sixteen chapters. Among the topics discussed are potential threats to third-wave democracies, evolving ideology in one-party states, cases of denied democracy, and peculiar challenges faced by long-term democracies. The contributors are the indispensable partners that have made the ABS possible over the past two decades. In addition to celebrating the long-term collective efforts of those who participated in the ABS project, this edited volume also sets out to address the ongoing debate over the future of democracy in Asia.亞洲民眾如何看待民主正當性為紀念亞洲民主動態調查二十周年,本書邀集合作夥伴將研究發現集結成書。本書的第一部分包含十一章,這些章節奠基於先前已發表的研究,並根據最新的調查數據進行更新。本書的第二部分著重於十六個國家或地區的特別議題,討論的主題包括第三波民主化的潛在威脅、一黨專制國家意識形態的演變、民主體制崩潰的案例,以及自由民主國家面臨的特殊挑戰。本書除了分享過去集體努力的學術成就外,也就亞洲民主前景提出看法與建言。

![日治臺灣醫療公衛五十年(修訂版)[精裝] 日治臺灣醫療公衛五十年(修訂版)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20241/2024100136412/2024100136412m.jpg)

![From Chinese Cosmology to English Romanticism: The Intricate Journey of a Monistic Idea[精裝] From Chinese Cosmology to English Romanticism: The Intricate Journey of a Monistic Idea[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217595659/2025217595659m.jpg)

![中國古典思想中的譬喻與類比:個人、國家與社會的治理[精裝] 中國古典思想中的譬喻與類比:個人、國家與社會的治理[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20212/2021210306490/2021210306490m.jpg)

![國立臺灣大學圖書館典藏琉歌大觀(第四卷)[精裝] 國立臺灣大學圖書館典藏琉歌大觀(第四卷)[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20286/2028612201156/2028612201156m.jpg)

![國立臺北教育大學第26、27屆傑出校友芳蘭菁英錄[精裝] 國立臺北教育大學第26、27屆傑出校友芳蘭菁英錄[精裝]](https://cdn.kingstone.com.tw/book/images/product/20252/2025217581294/2025217581294m.jpg)